《毛姆传》 苗炜工作室解读

《毛姆传》| 苗炜工作室解读

关于作者

赛琳娜·黑斯廷斯是英国作家、记者,被誉为“第一流的传记家”,曾担任英国最高文学奖布克奖评委。凭借大量私家档案和扎实的研究,黑斯廷斯在本书中完整讲述了毛姆的真实人生。

关于本书

英国作家毛姆是才华横溢的故事家,也是有史以来最负盛名、读者最多的作家之一。他的人生丰富多面,在这本传记面世前,毛姆的真实人生从来没有被完整讲述过。

核心内容

毛姆要维持的体面生活是什么样子;毛姆的秘密生活是什么样子;为什么毛姆说自己是个二流作家。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《毛姆传》。

英国作家毛姆,是20世纪上半叶最受欢迎的小说家之一。他很高产,写了多部长篇小说,一百多个短篇小说,还有几十个剧本,代表作有《刀锋》《人生的枷锁》《月亮和六便士》等。不过,有文学评论者说,毛姆写的都是陈词滥调,没有激发读者去探求严肃深邃的自我,他写这类小说就是为了挣钱。

说的没错,毛姆就是通过写作来赚钱的。他活着的时候,可能是世上最赚钱的作家之一。毛姆对自己的认识很清醒,他说,我是个二流作家,但我是二流作家里写得最好的。他还说,我不是按照自己的愿望写作,我是按照自己的能力写作,涌动的诗意和了不起的想象,都在我的能力之外。他还有一句名言是,钱就是人的第六感,没有钱,其他的五种感官都发挥不了作用。

毛姆对自己的写作生涯有精明的算计。三十岁前,毛姆凭借写作舞台剧获得名声,到好莱坞试水。当他明白写电影剧本跟舞台剧不一样后,果断放弃。写出三十个舞台剧本之后,他把写作重心转向小说。步入晚年后,他依然笔耕不辍,坚持每天写作三个小时。毛姆去世后,人们对他的作品兴趣不减。到2010年,根据他的小说改编的影视作品有98部。

大众熟悉毛姆的作品,但未必了解他的真实人生。在今天这本《毛姆传》之前,毛姆的真实人生从来没有被完整讲述过。这本书的英文名翻译过来是“毛姆的秘密生活”,多少带着点儿揭秘的意味。

毛姆在1874年出生,1965年去世,活了91岁。他很看重自己的隐私,拒绝别人给他写传记,他留下的信件和日记也会严格保密。他去世后,曾有五本未经授权的毛姆传记出版。到了2000年,执行毛姆遗嘱的皇家文学基金会更改了条款,获得准许的人,可以阅读毛姆的通信、以及毛姆女儿丽莎记述家庭生活文稿。

今天这本传记的作者、英国传记作家赛琳娜·黑斯廷斯是第一个获得批准的。黑斯廷斯被誉为“第一流的传记家”,写过好几本英国作家的传记。这本传记也被称为“难以超越的文学传记”,黑斯廷斯在大量私家档案的基础上,凭借扎实的研究,为读者讲述了毛姆丰富多面的人生。

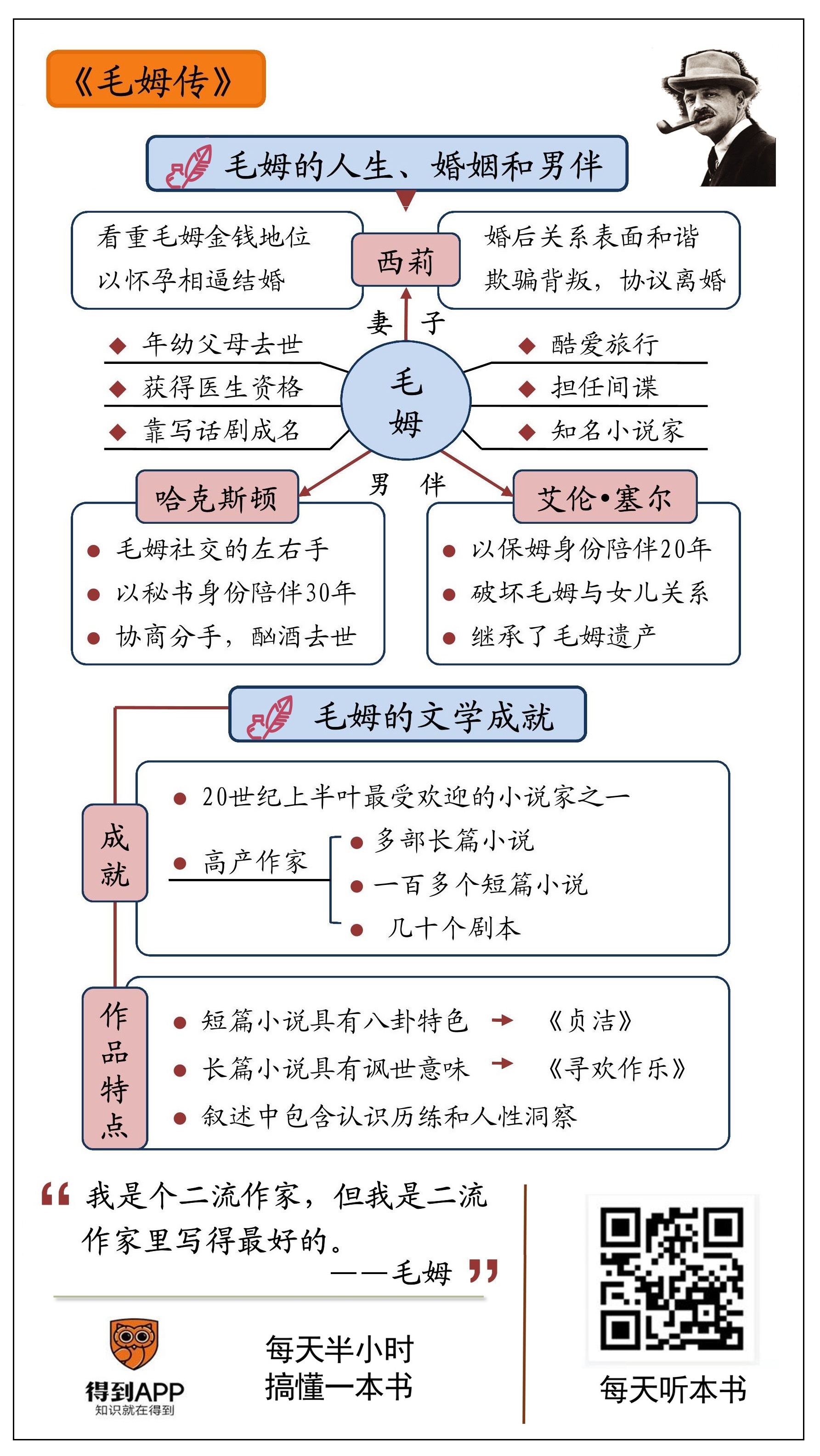

今天的解读,有三个部分,第一部分,我们来看看,毛姆要维持的体面生活是什么样子,主要讲毛姆和妻子的关系。第二部分,我们来看看,毛姆的秘密生活,他生命中有两个很重要的男性伴侣。第三部分,我们来看看毛姆的作品,试着分析一下,他为什么说自己是个二流作家。

好,我们进入第一部分。

1874年毛姆出生,当时他的父亲在法国做律师,家里已经有了三个男孩,毛姆是老四。母亲是毛姆整个世界的中心,但没过几年,妈妈去世了。到毛姆十岁,爸爸也去世了。毛姆回到英国,跟叔叔一起生活。叔叔是一位牧师,生活严谨而单调。

毛姆回顾自己的童年,说那是一段非常凄凉的日子。在他的小说《人生的枷锁》中,我们也可以看到他的童年经历。毛姆在坎特伯雷国王学院读书,体格偏小,不擅长体育,还有口吃的毛病,这个毛病不仅给他的生活造成障碍,也让他痛苦和敏感。到了18岁,他进入圣托马斯医学院学习。他对医学没多大兴趣,但也知道要拿到行医执照。私底下,他看了大量文学作品,也写了很多故事梗概和剧本大纲。

圣托马斯医院是伦敦很有名的一所教学性医院,在这里,毛姆有很多和病人打交道的机会,他会出入伦敦的贫民窟,也要面对医院里的疾病与死亡。1897年,毛姆毕业,成为英国皇家内科协会和外科协会会员,有了医生资格。但他打算弃医从文,他已经写出了一本以贫民窟为背景的小说。

贫穷与疾病可能是文学最好的滋养品,毛姆说,学医五年,让他对人类的本质有了全面的认识。他在1902年的一则笔记中说,“人类平庸无奇,我认为他们不合适永生这样伟大的事。人类仅有些许热情、些许善良和些许邪恶,只适合世俗世界,对于这些井底之蛙来说,不朽这样的概念实在是太宏大了。我不止一次目睹人的死亡,有的平静有的悲惨,但在他们的临终时刻,我从没有看到过什么可以预示他们的灵魂将会永存。他们的死和一条狗的死没什么两样。”

毛姆开始陆续发表小说,并且踏足社交界。渐渐地,他开始写剧本,他后来说,自己之所以开始写剧本,是因为把对话写在纸上,比编故事要简单一些。这是他惯常的自我贬抑,毛姆的耳朵很灵,能迅速把握人们交谈中的韵律。社交生活有助于他写出更好的台词。

1904年2月,毛姆的话剧《一个体面的男人》在伦敦连续上演四周,三十岁的毛姆,慢慢开始掌握商业剧院所要求的剧本写作规律。他渴求成功,渴望挣到更多的钱。1907年,毛姆首次获得剧作家生涯的巨大成功,《弗雷德里克夫人》这出剧在伦敦上演422场,还卖出了美国版权,毛姆一下子成为抢手的剧作家,剧院经理纷纷向毛姆要剧本。

成功给毛姆带来的最大变化是经济方面的,这是他人生中第一次不用为钱发愁。他在1908年的笔记中写道,我痛恨贫穷,我痛恨省吃俭用维持生计,极少有人能充分理解金钱在生活中巨大的、深入的、不可阻挡的重要性。

对于从小就缺乏安全感的毛姆来说,经济保障是至关重要的替代品。当时一位评论家说,毛姆的戏剧中愤世嫉俗的程度,刚好足以让多愁善感的俗人既能乐在其中,又能感觉自己有一颗坚强的心,精巧程度刚好能满足思想水平称不上精深的伦敦观众。毛姆懂自己的观众,也知道如何满足他们的需求。

毛姆成功之后,一度和女演员苏•琼斯相恋,并且向苏求婚,但苏拒绝了,毛姆的感情没有得到同等的回馈。他的小说《寻欢作乐》中的女主角罗茜,就是以苏•琼斯为原型的。罗茜可以说是毛姆所有小说中最招人喜欢的女主角,但毛姆后来生活中的女主角并不招人喜欢。在社交场合,毛姆结识了后来的妻子西莉,他没有想到,自己即将卷入人生中最漫长、痛苦的一段关系。

西莉比毛姆小五岁,曾经有过一段婚姻,但夫妻二人感情不和,就签订了分居协议,西莉获得每年2400英镑的生活费。她往返于巴黎伦敦之间,享受自由生活,喜欢时尚服饰,喜欢艺术和奢侈品,遇到毛姆之后,要把他拿下。那时,西莉三十五岁左右,是“最好的年纪刚刚过去的名媛”,她需要体面的地位和更多可支配的收入,而毛姆年近四十,有钱又时髦,是个非常合适的结婚对象。

1914年,一战打响,毛姆参加红十字会救护队前往欧洲大陆,在那里结识了美国小伙子哈克斯顿,这是他此后三十年的重要伴侣。1916年,在哈克斯顿的陪同下,毛姆开始了南太平洋之旅,他去了夏威夷、萨摩亚、斐济、汤加、新西兰,然后去塔希提。毛姆小时候就喜欢异域风情的小说,这段旅程为他后来的短篇小说提供了丰富的背景。一战期间,毛姆还为英国情报机构做过一段时间的间谍,这段生活被他写进了系列小说《英国特工阿申登》。

战争、旅行、独处,对毛姆的作家生活很有益处。相比之下,跟西莉结婚实在是一个昏招。西莉流产了一次,然后又怀了一个孩子,逼得毛姆答应,从南太平洋回来之后,就娶她为妻。

1917年3月,毛姆和西莉结婚。书中说,两人在婚礼仪式上说完了誓言,毛姆对新娘厌恶到了极点,看都不想看她一眼。婚后,毛姆很快写出了《月亮与六便士》,小说的主体是大画家高更的故事和塔希提岛的风情,但仔细看的话,也能看出毛姆对婚姻围城和社会成规的不满。比如,毛姆在小说中以叙述者的口吻说,“世上最值得怜悯的人就是结婚的单身汉”。

如果西莉不爱毛姆,这桩婚姻也许还好点儿,可西莉爱毛姆,还希望从毛姆那里得到回应。她知道丈夫有男伴,还见过哈克斯顿。1919年,毛姆和哈克斯顿踏上前往中国的旅途,这次旅行的结果是游记《在中国的屏风上》和小说《面纱》,《面纱》也写到了婚姻生活的不幸。毛姆在上海曾经给一位友人写信,信中说,“ 结了婚的人有时会觉得日子糟透了,只要能摆脱出来,做任何事情都是值得的,可他还是坚持了下来,他认命了,或者妥协了,日子就这样凑合着,最后,看上去似乎也没有那么糟了。”

毛姆一有机会就出门旅行,但回到伦敦,夫妻两个总免不了吵架。表面上看,这对夫妻的日子很红火,搬进了新宅,收拾得非常漂亮,时常举办聚会,菜品精美,香槟充足,宾主尽欢,往来无白丁。可实际上,夫妻两人从未琴瑟合鸣。西莉做起了家装生意,贩卖家具,设计房屋,有时候她会在家里做生意。她把家里布置成一个家具样板间,客人来了之后,西莉会告诉他们,哪些东西可以出售。

有一天,毛姆发现书房里的宝贝书桌没了,被卖了,纸和手稿都摊在另一张桌子上。被卖掉的书桌陪伴毛姆二十多年,是他写作生活的一部分。西莉告诉他,亲爱的,新书桌明天就到了。毛姆紧绷着脸,说了句,知道了。多年之后,毛姆说,他最终决定离婚,就是因为自己的书桌被卖掉了。

毛姆起初和西莉商量离婚,西莉都不同意,1928年秋天,西莉同意离婚,两人有一大堆事情要商量,西莉承诺,不指控哈克斯顿,也不指控毛姆,毛姆也不追究西莉的外遇。最有效的谈判手段之一就是钱,毛姆答应,把伦敦的两处房子,一处给西莉,一处给女儿丽莎,给妻子一辆劳斯莱斯汽车,每年几千英镑生活费,直到西莉再婚为止。

离婚前,毛姆就在法国南部的里维埃拉置办了一套别墅,此后很多时光,他都跟男伴在那里度过。他说,我娶西莉就是一个错误,我做了被认为“是对的”事,却没有为我和她带来幸福。毛姆的作品中,对女性不乏理解和同情,但他对西莉的恨却从不曾消失。西莉做生意不讲信用,与人通奸,还四处散播丈夫私生活的谣言丑闻,毛姆不能原谅西莉给自己造成的痛苦和羞辱,也心疼西莉花掉他那么多钱,他希望西莉再婚,但西莉没有再婚,直到她去世的那一天,她在经济上都依靠前夫。毛姆不喜欢谈论自己的婚姻,这个非常精明,对职业生涯、大众趣味都洞若观火的作家,为自己的婚姻付出了一点儿智商税。

好,我们进入第二部分,认识一下,毛姆生命中两个重要的男伴。

一战打响时,毛姆结识了美国青年哈克斯顿。1916年,两人从美国出发,去南太平洋旅行,哈克斯顿以秘书的名义陪同毛姆。哈克斯顿天生喜欢交际,跟他在一起,毛姆不用承受社交的压力,可以认真地倾听与观察。旅途中,毛姆结识了一个叫阿兰森的犹太人,阿兰森出身于富贵之家,担任家族投行的合伙人,喜欢高尔夫和歌剧,这些爱好很对毛姆的胃口。很快,毛姆把自己的钱都交给阿兰森打理。

毛姆人生中的大部分时间,都保持着与时俱进的能力。他在好莱坞颇受欢迎,尝试着写电影剧本,拿到过15000美元的稿费,但他承认自己掌握不了电影编剧的技巧,还是把小说版权卖出去更容易。曾经有位好莱坞剧作家读了毛姆的短篇小说《汤普森小姐》,想要舞台剧改编权,没有版权费,两人商定,演出利润对半分。这出戏改名为《雨》,结果在美国取得非凡成功,总收入突破300万美元。旅行,见识更广阔的世界,结交好莱坞大亨、结交卓别林、丘吉尔这样的大人物,获得更大的名声,赚更多的钱,毛姆在男人的世界里更加如鱼得水。

1926年时,毛姆就已决意离婚,开始跟妻子严肃讨论离婚,他在法国南部里维埃拉看中一所房子,这栋别墅有些破损,但处在密林之间,俯瞰大海,背后是阿尔卑斯山的雪顶。毛姆花7000英镑买下,这栋别墅此后就是毛姆的老巢,他给家里配了13个服务人员,到访的客人都说那里奢华优雅,招待周全。

1928年,毛姆在一个聚会上认识了23岁的艾伦•塞尔,这个青年对毛姆之后的人生至关重要。艾伦长了一张娃娃脸,出身于伦敦东区的工人阶级家庭,在聚会上,艾伦说他想去旅行,毛姆立刻提议带他去欧洲大陆。于是,毛姆又多了一个秘书,他住在法国南部时,有哈克斯顿陪伴,回到英国时,有艾伦陪伴。一战与二战之间的平静岁月是毛姆的黄金时代,他来往于欧美之间,监督自己的剧作上演。他前往远东旅行,他讲述的故事带着一抹大英帝国的最后光辉。

1940年,德军开进巴黎时,毛姆还滞留在法国南部,他决定离开这里,哈克斯顿因为是美国人,有美国护照,就留下来照管房子。6月23日,毛姆在法国戛纳登上一艘运煤船,跟八十个人挤在货仓里,7月8日才抵达英国利物浦。返回英国之后,毛姆再次接受情报部门的委派,到美国去进行战时宣传,他在这一年的10月抵达纽约,两个月后哈克斯顿也来了。二战期间,毛姆大多数时间都住在美国。年近七十时,他在美国写出自己最成功的作品《刀锋》,这本书在1944年出版,上市一个月就卖了五十多万册。

在美国时,毛姆身边有哈克斯顿相伴,心中还记挂着伦敦的艾伦•塞尔。但这两个人都不是省油的灯。毛姆造就了哈克斯顿的生活,在某种意义上,也毁掉了他的生活。他年纪轻轻就跟着毛姆当秘书,有游艇,有自己的房产,但他终日酗酒,干不了什么正经工作。七十岁的毛姆,脑子里还有几本著作在盘旋,想要赶紧写出来,他觉得自己时日无多,不想在余下的日子里还要时不时照料酗酒的哈克斯顿。两人相伴三十年之后,终于协商分手。毛姆让阿兰森给哈克斯顿做了一笔投资,每年都会有不错的回报。但哈克斯顿离开毛姆之后很快去世,毛姆悲伤欲绝。战争胜利在望,毛姆要回到里维埃拉的别墅了,但他害怕哈克斯顿的幽灵在别墅中徘徊,他说,我也许会把别墅卖掉,在英国乡间买一所小房子,余生都住在那里。余生不会很久了,因为我现在已经是一个老家伙了。

其实,毛姆还有二十年的寿命。战后,他把艾伦•塞尔接到里维埃拉的别墅中当总管和秘书。原来的翩翩少年艾伦,已是大腹便便的中年人,他很好地担负了保姆工作,一直照顾毛姆。可惜,1960年,艾伦动脑筋破坏毛姆和丽莎之间的父女关系,也毁掉了自己的好形象。

这一年,毛姆家附近发生了一系列的艺术品盗窃案,政府官员专门来拜访毛姆,提醒他,别墅里的收藏品肯定会被小偷盯上。毛姆决定变卖自己的收藏,他在别墅里有三十幅艺术品,其中有九幅在女儿丽莎名下,包括一张毕加索和一张雷诺阿。父女二人约定,把别墅和版税都留给女儿继承,那九幅画的拍卖所得也会交给丽莎。

然而,做出拍卖决定之后,丽莎就很难再见到父亲,艾伦阻止父女两人见面。1962年,苏富比拍卖行拍卖这批画作,总成交额将近60万英镑,丽莎却拿不到这笔钱。艾伦正在蛊惑老迈的毛姆,说丽莎可能不是他的亲生女儿,他应该断绝父女关系,收养艾伦做儿子。丽莎和父亲闹上了法庭,法官判断,没有证据表明丽莎不是毛姆的亲生女儿。毛姆把卖画所得交给了丽莎,也按照原先的约定,把里维埃拉别墅的继承权交给女儿,但其余的财产会另外处理。

对于老年毛姆来说,活得太长是一种痛苦,老朋友都已死去,回忆却萦绕心头,心底的欲望不减,身体却不再听话,写作的本能还在,写出来的东西却有点儿浮夸,想出门旅行散散心,但大小便失禁,弄得生不如死。艾伦也承认,照顾九十岁上下的毛姆是一桩苦差,他一边要承欢,一边要承受他暴虐的脾气,到了快要崩溃的地步。

毛姆去世后,全部现金、投资、版税,全部手稿的出售所得,都归艾伦所有。艾伦变成一个大富翁,在1985年去世,享年八十岁。艾伦去世后,剩下的钱捐给了伦敦皇家文学基金会,用于接济贫困作家。毛姆文学奖是毛姆在世时创立的,每年会提供一笔奖金让年轻作家出国旅行,许多英国晚辈作家,拿过毛姆文学奖,出门旅行,去领略更宽广的世界。

好,我们进入第三部分,来说说毛姆的文学成就。毛姆自谦说自己是二流作家,但他的短篇小说是一流杰作,他的叙述中饱含人世历练和人性洞悉。

我们先来看毛姆的一个小说,叫《贞洁》。开头就说,我喜欢雪茄烟,年轻的时候穷,抽过的雪茄都是别人给的。当时就下决心,以后有钱了,我每天都抽两支。午饭后来一支,晚饭后来一支。我能有这样的享受,多亏了种烟草的人辛苦工作。

毛姆接着说,吃牡蛎喝白葡萄酒是享受,吃小羊排也是享受,这些享受中带着哀愁。他接着说,人类自身的命运也颇可玩味,你看日常生活中那些普通人,有一个算一个,都经历了艰险和患难,把自己从烂泥塘里带到今日相对安宁的处境。

这一段开头,其实跟毛姆后面要讲的故事并没有什么关联。他只是在营造一种说八卦的气氛。

毛姆的很多小说,其实不用第一人称叙述也可以,但为什么他要把这个“我”加进去呢?很多时候,就是为了八卦的气氛。我们传八卦的时候,也喜欢这么开头,“嘿,我跟你说个事儿,你可别告诉别人啊”“我有一个同事,他如何如何”。

我听说一个故事,再转述给你,这就是八卦的气氛。故事最常见的形式就是八卦。为什么人们需要八卦?一位牛津大学的心理学家是这么说的,一个规模不大的群体总是危机四伏、暗流涌动的,你在这个群体中就要密切观察群体内所有人的动向,识别自己的优势和缺陷,这是防止自己受到打击的明智做法。

八卦能够让人们在自己的群体内部形成特定的知识网络,了解每个人对群体里另一个人的看法,我们能够建立一个“社会地形图”,了解内部秩序,消除危险因素。说得通俗点儿,我们如果在一个公司,知道谁跟谁关系好,谁跟谁不对付,谁有什么秘密,谁有什么难言之隐,这是一桩生存本能。

毛姆的短篇小说具有八卦特色,他的长篇小说也有讽世意味。比如,在《寻欢作乐》中,他写到某一个作家,说“我还真想不出有谁,凭着如此微薄的才能,竟然取得如此重要的地位”,这位作家的原型是伦敦某位在世作家。用尖酸刻薄的语气,描摹另一位同行,给当事人造成了一定的伤害,这是毛姆的一贯作风。他总是在饭桌上、旅途中,寻找新人物和新情节,碰到什么好玩的人和事,就会写到自己的小说中。

评论家会说,毛姆没有什么原创性也没什么深刻性,缺乏契诃夫那样的洞见和天才,也没有化腐朽为神奇的激情。的确如此,这是他没能做到的事情,但在毛姆能做到的地方,他做得非常之好,甚至接近尽善尽美的地步,那就是讲一个故事,在这个故事中,充当一个迷人的叙述者,他自己既是故事中的一部分,又游离在故事之外,他有清晰的眼力,又有冷嘲热讽的幽默感,喝着酒,抽着雪茄,不紧不慢地坐下来,给读者讲述那些酒吧和俱乐部里见到的平凡人身上发生的迷人故事。

毛姆的短篇小说,简洁,明确,看似简单,其实炉火纯青,他说自己最喜欢的是12000个单词左右的短篇小说,这样,他和书中人物纠缠两三周之后就可以安然离开。有一位评论家说,毛姆对人性有非比寻常的认识,就像一位经验丰富的告解神父。

我们可以看一看毛姆在书中对人性的洞察。他说,一般来说,爱情在男人身上只不过是一个插曲,是日常生活中许多事务中的一件事,但是小说却把爱情夸大了,给予它一个违反生活真实性的重要的地位。他说,等你年事稍长,就会发现,要使世界成为一个尚可容忍的生活场所,首先得承认人类的自私是不可避免的。他还说,世界上最大的折磨,也莫过于在爱的同时又带着藐视了。

对毛姆来说,他很看重老朋友戴斯蒙德•麦卡锡的评论。麦卡锡出过一本小册子,记述他与毛姆在法国相识的经历,他把毛姆和法国作家莫泊桑相提并论,说毛姆能感知到大众对什么感兴趣,因为他与莫泊桑一样,是一位入世的作家,在巅峰状态下,能写出古往今来最优秀的故事。麦卡锡是英国文人团体布卢姆斯伯里的一员,这个精英知识分子圈子对毛姆的态度基本是无视。布卢姆斯伯里圈子排斥毛姆,一方面是因为写作上的追求不一样,另一方面是因为毛姆的财富、奢华生活方式和波希米亚生活方式,和布卢姆斯伯里的文人雅士相比,骨子里就水火不容。

其实,毛姆自己也很鄙夷大众的很多看法。他写了三十部话剧,在剧场获得了多年成功,但他私下说,我简直说不出自己多么讨厌剧院,剧院固然光辉灿烂,却是一个令人沮丧和发疯的世界,全是孩子气的人物。我搞不懂成年人和老年人为什么沉迷于戏剧。他还说过,我从来不把演员当活生生的人看。

这些观点,放到今天的语境中,可以看作是一个作家对演艺圈和明星的不屑。毛姆说,我不是想写什么就写什么,而是能写什么就写什么,我缺乏想象力,不会押韵不会比喻,但我有敏锐的观察力,似乎能看到许多人忽略的东西。尽管他对自己有清醒的认识,但始终得不到严肃批评家的重视,还是让毛姆愤愤不平。毛姆一生写了122个短篇小说,其中121个首发在报纸和杂志上,那些不去图书馆和书店的人,可以在街边报亭和火车站书摊上接触到他的作品。评论家会说,毛姆深受文学圈外、学术圈外的读者喜欢,是“中流文化的圣雄”。

毛姆不止一次说自己是一个二流作家,但在二流作家中排名靠前,这是一种自我贬抑的说法。但如果把托尔斯泰、卡夫卡当成一流作家,毛姆的这个自我定位也不算错。时至今日,大概只有研究文学的人才会钻研意识流小说,分析作家的叙述视角,但只要受过一点儿教育的人,拿起毛姆的短篇小说,都会是非常好的消遣,也是非常高级的消遣。

《毛姆传》的精华内容已经解读完了,我们总结一下本期的知识要点。

第一,英国作家毛姆活了91岁,非常高产,但他说,我脑子里的故事比我写出来的故事还要多。他凭借自己的写作赚了很多钱,他说自己缺乏想象力,但他对大众趣味有深刻的认识。毛姆说自己是二流作家,但他的短篇小说是一流的杰作,饱含人世历练和人性洞悉。

第二,毛姆一直小心维护自己的隐私,但他去世后不久,他的侄子罗宾为了赚钱,写了一连串回忆录讲述毛姆的私生活。毛姆说过,要使世界成为一个尚可容忍的生活场所,首先得承认人类的自私是不可避免的。

第三,毛姆跟妻子西莉有过一段婚姻生活,其中的背叛与欺骗,被毛姆写到小说中。毛姆的小说向来都有自传色彩,把他的传记和小说对照来读,的确能增加很多八卦气息。他生命中前后拥有的两位男性伴侣,但是在小说中好像很难看到痕迹,一位叫哈克斯顿,以秘书之名陪伴毛姆三十年,一位叫艾伦•塞尔,在毛姆生命中最后二十年担负着保姆的责任。

第四,毛姆一生颇具传奇色彩,他的私人生活丰富多彩,他在远东和南太平洋游历,他担任间谍工作,影响了后世的英国间谍小说,他去过苏联执行秘密任务,也经历了两次世界大战。他的小说中经常会写到牌桌上或者酒吧里遇到的一个有意思的人,我们读他的传记、读他的小说,听他那讽世的口吻和偶尔流露出的刻薄,也会觉得毛姆实在是个有意思的人。

撰稿:苗炜工作室转述:杰克糖脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.毛姆靠写作赚了很多钱,对大众趣味有深刻的认识,深受文学圈外、学术圈外的读者喜欢,是“中流文化的圣雄”。

2.毛姆自称是二流作家,但他的短篇小说是一流的杰作,饱含人世历练和人性洞悉。