《樱桃园》 杨以赛解读

《樱桃园》| 杨以赛解读

你好,欢迎“每天听本书”,今天为你解读的书是《樱桃园》。

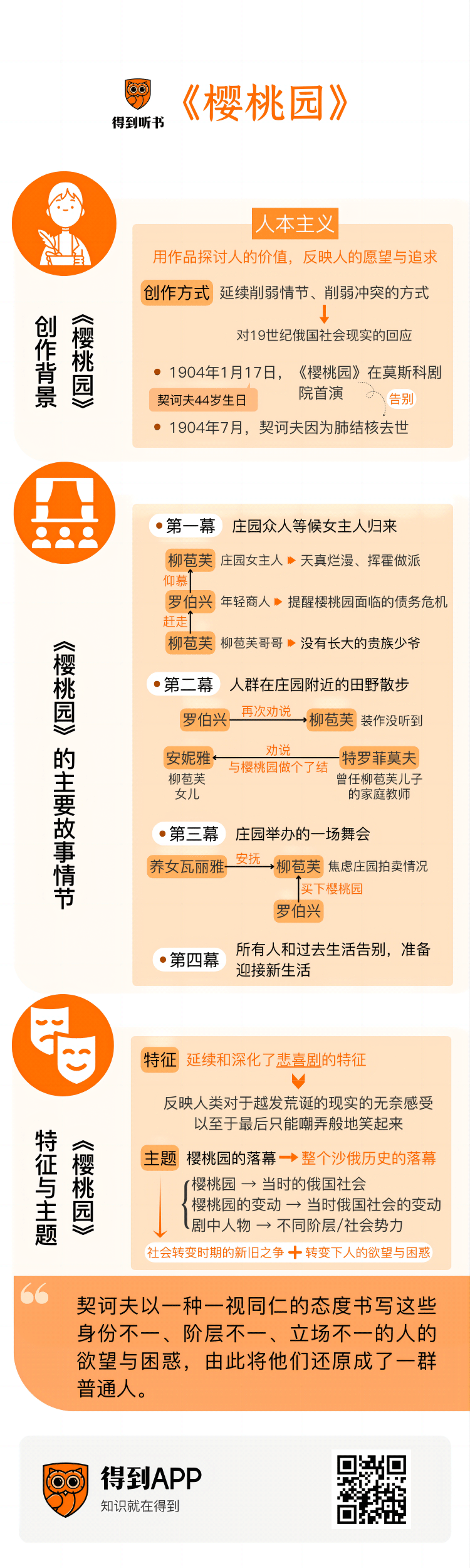

这是俄国作家契诃夫的一部戏剧。契诃夫的本职是一名医生,但他更多是以小说家的身份为人熟知,其实除了是小说家,他还是一位戏剧家,并且他在戏剧上的成就并不亚于他的小说造诣。“得到听书”此前解读过契诃夫的另一部戏剧作品《万尼亚舅舅》,我们讲到了契诃夫作为戏剧家的成就。他将文学的手法引入戏剧,开创了一种“人物彼此间几乎不发生争斗”的戏剧,从而一举成为20世纪的现代戏剧奠基人之一。《万尼亚舅舅》带领我们初识了契诃夫的戏剧,但显然它无法完全概括契诃夫戏剧的特征与主题。今天,我们就着这本《樱桃园》,再来谈一谈契诃夫的戏剧。

为什么是这本《樱桃园》呢?《万尼亚舅舅》是由契诃夫非常早期的作品改写而来,而《樱桃园》则是契诃夫的绝笔之作,在《樱桃园》首演后的第二年,契诃夫便因病去世了。他去世时年仅44岁,正值创作盛年。我们读完《万尼亚舅舅》,再来读《樱桃园》,或许可以帮助我们更完整地了解契诃夫的戏剧创作脉络;另外,围绕这出剧,一直以来便存在一个体裁争议。它既像一出喜剧,又像一出悲剧,这正是“悲喜剧”的特征,是我们了解契诃夫戏剧绕不开的一个部分。

当然更重要的是,作为一本绝笔之作,我们虽然不能绝对地说这就是契诃夫最好的一部戏剧,但它毫无疑问是契诃夫戏剧中创作耗时最长、主题最为深厚的一部,同时它还是世界上少有的一部从诞生至今,每年都有演出记录的戏剧作品。这出剧讲述了一片绝美的樱桃园被摧毁的故事。故事发生在短短几天之间,并始终发生在樱桃园这片方寸之地,但契诃夫却在其中写出了20世纪初俄国剧烈又复杂的社会变动,以及人们超越时代的欲望和困惑。

好,那我们话不多说,接下来,我将分三个部分为你解读这本书。第一部分,我们来了解一下《樱桃园》这部戏的创作背景,从中我们可以看到契诃夫是一个怎样的创作者,以及他所处的时代背景,这在一定程度上决定了他作品的样貌;第二部分,我们更具体地来看《樱桃园》讲了一个怎样的故事,塑造出了一群怎样的人物;第三部分,我们结合这个故事,引申来谈一谈契诃夫戏剧的特征和主题。

好,我们首先来看《樱桃园》的创作背景。契诃夫是在1902年开始写这个剧本的,整个写作过程并不顺利。他本计划在这年的2月20日开始写,3月20日交稿,但结果到了10月他才写完,这几乎是他写得最慢的一个作品。 当时他给这出剧的首演导演斯坦尼斯拉夫斯基写信,他不失幽默地解释他的拖稿:懒惰、春光明媚、剧情有难度,这三个原因导致剧本还未写完。

在契诃夫的创作中,人本主义是一条非常重要的线索,他始终在用作品探讨人的价值,反映人的愿望与追求。在成名之后,契诃夫有一度非常怀疑自己的创作,觉得写出来的内容总是很空洞。他那时给友人写信说,“如果我是个医生,我就需要有患者和医院;如果我是个文学家,我就要生活在人民中间。”在18世纪80年代后期,契诃夫有意过上了一种“流浪汉”式的生活,他四处游历,一度到了极为偏远、被用作流放之地的萨哈林。他见得越多,经历得越多,就越发认定这条以“人”为核心、反映现实生活的创作之路。他的这种创作思路也体现在了他的戏剧之中,从《伊凡诺夫》,到《海鸥》,到《万尼亚舅舅》,再到今天我们要讲的《樱桃园》,这种思路越来越清晰,也越来越突出。

《樱桃园》的创作与19世纪俄国的社会现实有非常紧密的关系。19世纪中期,欧洲各国开展产业革命,而俄国因农奴制度牵制了生产力,帝国走向衰弱。1861年,俄国展开对内的大规模农奴制改革,但是由于俄国幅员辽阔,社会状况复杂,改革无法一次性到位。1881年,当时主张解放农奴的皇帝亚历山大二世被反对势力暗杀,其子亚历山大三世继位后,强势推进改革,但仍然步履维艰 。社会进程的停滞和反复,让俄国知识分子群体陷入到一种巨大的绝望中,不少人甚至放弃了斗争,逃回到了无所作为的小市民生活。表面上看,他们平静了下来,但实际上他们内心充满了挣扎。所有人都明白这种安宁的小市民生活是一种苟且,但与此同时他们又不知道该如何开启新的生活,于是只能徘徊在原地。契诃夫深知这种挣扎,他也力求用他的作品去表现这种挣扎 。在讲《万尼亚舅舅》的时候,我们从美学角度分析了契诃夫不断消解戏剧的外在冲突,把观众的注意力转向了人物内在的冲突,其实结合时代背景来看的话,你会发现,这不单是出于美学的考虑,也是契诃夫对当时社会现实的一种回应。

在《樱桃园》的创作中,契诃夫延续了他削弱情节、削弱冲突的方式,这大大提升了这出剧的排演难度。当时的导演斯坦尼斯拉夫斯基为此非常烦恼,他一度向契诃夫请求删减整个第二幕。契诃夫犹豫过一阵子,但最终同意了删减。斯坦尼对此非常感激,他后来说,“把契诃夫在排演场的表现与其他剧作家去排演室的表现做一比较,你会惊讶于一个大作家的非凡谦虚。”

《樱桃园》于1904年1月17日在莫斯科剧院首演,那天也刚好是契诃夫44岁的生日。导演斯坦尼当时特地还在剧院为契诃夫举办了庆祝活动。斯坦尼回忆说,当时他挑选了一件精美的托盘送给契诃夫,但这份礼物却受到了契诃夫的指责。契诃夫说,“这是个珍品,应该放在博物馆里”。当在场的人问起契诃夫那该送什么礼物时,契诃夫说,送一个捕鼠器,因为必须把老鼠消灭掉,或者送一个灌肠器,因为他是个医生。斯坦尼还提到当时契诃夫的身体状况已经很令人担心了,他脸色苍白,骨瘦如柴,并且不断地在咳嗽。斯坦尼说:“庆典进行得很隆重,但它留下了沉重的感觉。它有了葬礼的味道,我们心里很难过。”

那一次首演不算成功,斯坦尼主动检讨说是他没能把剧本中最重要、最美丽、最珍贵的东西展现出来。后来随着不断调整,演员对剧本更深入的理解,在后续的演出中,这出戏逐渐收获了越来越多的认可和荣誉。但在这一年的7月,契诃夫因为肺结核去世了,尽管他曾多次扬言说,自己不适合戏剧,不想再写戏剧,但据他妻子的回忆,他在去世前的几个月,仍然在构思戏剧。斯坦尼不无遗憾地说:“他没有活到自己的最后一部杰作取得真正成功的时刻。”

契诃夫并没有想到《樱桃园》会成为自己的告别之作,但也许是带着疾病写作的原因,这个故事充满了一种告别的意味,故事里的人物纷纷在与家园告别,与时代告别,与一种命运告别。接下来的第二部分,我们来回顾一下这个故事具体讲了什么。

《樱桃园》的故事发生在一个庄园,里面种着一片远近闻名的樱桃树,正是五月,白色的樱桃花都开了。故事第一幕是在黎明时分,庄园里的女仆、男仆、管家都在等候女主人的归来。女主人叫柳苞芙,是一个天真烂漫、人见人爱的人,但可能正因为太过天真烂漫,她的生活过得并不太顺遂。虽然出身显贵,但她不顾家庭反对,嫁给了一名律师。这名律师酗酒,没多久就去世了。之后她又爱上了一位男青年,但很不幸的是这段爱情刚一开始,她的儿子就出了意外,在河里淹死了。伤心欲绝的她决定离开这个地方,抛下庄园与家人,去了法国。本以为日子会就此好起来,但没想到她爱上的那位男青年,很快也跟来了法国,赖上了她。她耗费了大量钱财在这名男青年身上,但这名男青年最终却抛弃了她,与另一个女人同居了。绝望之际,她怀念起了家乡,于是时隔5年,她又踏上了归途。你可能会以为柳苞芙是一个非常痛苦的女人,但实际上,虽然经历了这么多坎坷,她身上却一丝痛苦的影子都没有,她依旧维持着贵族的那份天真烂漫和挥霍做派。比如在这次回来的途中,尽管经济状况非常堪忧,但她依然会点最贵的菜,给出最多的小费。

和柳苞芙一起回来的还有她的女儿安妮雅、仆人雅沙,以及家庭教师夏尔洛塔。几人一到,立刻与在家中等待多时的亲人、仆人叙起旧来,连已经87岁的老仆人费尔斯也穿上仆人制服,戴上高帽,迎了上去,他激动地说:“太太回来了,到底让我等着了,现在死也不怕了。”

在场还有一位叫做罗伯兴的年轻人,他出生在当地一个农户家庭,长大后成了一名商人,有钱了,但面对贵族时还是显得自卑。他之所以在这儿,一方面是他仰慕庄园主人柳苞芙,从小就觉得她是一个好人,另一方面是他喜欢柳苞芙的养女瓦丽雅。罗伯兴一见到柳苞芙,就不改他的商人本色,提起这片樱桃园面临的债务危机。他提醒柳苞芙说,樱桃园将在8月22日抵债出售,目前只有一个办法避免樱桃园易主,那就是把该拆的房子都拆了,把老的樱桃树也都砍了,然后将这片土地租给人家盖别墅,这样下来至少会有两万五千卢布的进账,可能刚好能抵债了。但柳苞芙显然对这类现实问题没有概念,她只一个劲地在说,这片樱桃园是多么了不起的存在,绝不能被砍掉。柳苞芙有一个哥哥叫加耶夫,51岁了,可还是像是一个没有长大的贵族少爷,他比柳苞芙更加不现实。他面对一个稍微有些历史的书柜,都会自我感动到流泪,就更不要说这片樱桃园了。当听到罗伯兴的提议,他生气地把罗伯兴赶走了。

第一幕就在这种热闹、亲密,以及一种旧日的余韵中结束了,故事进到第二幕。在庄园附近的田野,人群陆续走出来散步。罗伯兴又开始劝柳苞芙,他说,时间不等人,得做最后的决断了,到底同不同意把土地交出去盖别墅。柳苞芙就像没听见一般,而她的哥哥加耶夫还在谈论打台球。罗伯兴恼羞成怒,他说:“我还从没见过像你们这样不严肃、不讲究实际的怪人,我是用明明白白的俄国话在跟你们说话,我对你们说,你们的庄园要被拍卖了,而你们像是听不懂我说的话。”

后来所有人都回了房子,只留下了柳苞芙的女儿安妮雅和特罗菲莫夫。特罗菲莫夫是一名没找工作的大学生,因为早年做过柳苞芙儿子的家庭教师,与这个家庭建立了深厚的情谊,而且他明显对安妮雅很有好感。这两位年轻人,聊起樱桃园,不像上一辈人只会夸赞它的美,特罗菲莫夫说这片樱桃园其实很可怕,每一棵樱桃树,每一片树叶上,都是被剥削农奴的灵魂。特罗菲莫夫劝说安妮雅应该与这片樱桃园做个了结,也与历史来个了结。他对安妮雅说:“如果你有管理家务的钥匙,就把它们扔进井里去,然后离家出走,你要做自由的人,像风一样自由。”

接着故事到了第三幕,庄园办起了一场舞会,众人都在大厅里打牌和跳舞。契诃夫在这里写了很多对话,他故意让这些对话文不对题,于是看似大家在攀谈交流,但实际上每一个人都只是在自说自话。柳苞芙在这里终于开始焦虑起来,哥哥加耶夫去城里处理庄园的拍卖事宜,但迟迟还未回来,她不断地在念叨,拍卖的结果到底怎么样了呢。养女瓦丽雅安抚说,外婆寄来了一万五千卢布,舅舅会把庄园买下来的。可柳苞芙心知肚明,一万五千卢布连付利息都不够啊。不久后,罗伯兴来了。柳苞芙立刻向他询问拍卖情况。罗伯兴说樱桃园已经被卖掉了。柳苞芙又问是谁买下了。罗伯兴说,他买下了。接着所有人都顿住了。柳苞芙差点摔倒在地,瓦丽雅将庄园的钥匙扔到地板上,愤然离去。罗伯兴招呼乐师继续奏乐,他大笑着说:“别嘲笑我,要是我的父亲和祖父能够从坟墓里站起来,看到他们的罗伯兴,看到他们的没有文化的、小时候常常挨打的、冬天光着脚在外边乱跑的罗伯兴,买到了一座世界上最漂亮的庄园,那该多好。”

故事由此进入尾声,所有人都开始打包行李,附近的农户们听到消息后也赶来送行了,柳苞芙没能忍住,还在打赏农户。住在隔壁的地主彼什克特地过来还钱,他说有几个英国人在他地里发现了一种白颜色的胶泥,于是租了他的地,准备开发。罗伯兴讲起他春天的时候在地里种了一千亩罂粟,净赚了四万卢布,他说,罂粟开起花来,同样也是一幅美丽的图画。但罗伯兴并不打算立即住进庄园,他要去哈尔科夫过冬,忙活一点别的事情,他说他不像这群贵族,他不能没有事干。

人们陆续离去,安尼雅对樱桃园说,“永别了,旧的房子;永别了,旧的生活”。大学生特罗菲莫夫接着说,“新生活,你好”。柳苞芙和哥哥等所有人散去后,拥抱着哭了起来,柳苞芙说:“我可爱的、温柔的、美丽的花园,别了!我的生活,我的青春,我的幸福,别了!”接着他们也走了。

舞台上空无一人,契诃夫最后写道:“传来一个遥远的、像是来自天边的声音,像是琴弦绷断的声音,这忧伤的声音慢慢地消失了。出现片刻宁静,然后听到斧头砍伐树木的声音从远处的花园里传来。”至此樱桃园的故事落幕了。

你会发现,这其实是一个情节非常之简单、没有任何出人意料之处的故事,但为什么这个故事耗费了契诃夫这么长的时间,以及为什么它之后会不断地被搬上戏剧舞台,以各种形式被重新演绎呢?接下来第三部分,我们就着故事,更进一步来谈谈这部剧的特征和主题。

在《樱桃园》写作之初,契诃夫就明确表示了他在写的是一出喜剧。1903年,他给友人丹钦科写信说:“我的剧本将很快完成,请你放心,第二幕难写,很难写,但似乎写得还不错。我把这个剧本称为喜剧。”到了排演阶段,他仍不断重提这个剧本的喜剧性,他提醒导演和演员,“别让安妮雅说话带着哭泣的声调,她完全是个快活的孩子……我常常写‘含着眼泪’,但这只是表现人的情绪,而不是真的流泪。”但剧本公演后,观众完全忽视了契诃夫一再强调的戏剧性,都倾向于认为这是一出正剧。契诃夫为此还很生气,他当时在信中说,“为什么在海报上和报纸上的广告执拗地把我的剧本叫作正剧?聂米罗维奇和阿列克谢耶夫(斯坦尼斯拉夫斯基)在我的剧本中所看到的绝对不是我所写的东西。我敢作任何保证,他们一遍也没有认真读完我的剧本。”

直到今天,围绕《樱桃园》的体裁的争论仍在继续,但越是争论,越是凸显出契诃夫对于喜剧独特且超前的认识。美国戏剧理论家理查德·皮斯在讲到《樱桃园》时就说,“(这出剧)眼泪与笑紧密相连,契诃夫将行动置于笑和眼泪犹如刀刃的交界上,但他不想在两者中求中立,他要使同情和怜悯在戏剧性中增强,或者使喜剧性在哭中增强。” 具体来讲,就比如剧中费尔斯和加耶夫两个角色,他们一个是完全落后于时代的老男仆,一个是完全还没长大的51岁贵族少爷,这两人可以说是剧本中喜剧性最强的两个角色。契诃夫给他们安排了很多笑料,少爷整天就知道谈论台球,而男仆整天只知道服侍少爷,就算87岁了,他还是会跑着叫少爷加衣服。如果脱离了剧本去看这些笑料的话,其实全是丑态,但放进剧本,你却会对这些丑态有更多的感受。契诃夫固然讽刺了这两位落后人士,但他同时又是非常真诚地在写这两个人之间的主仆关系。剧本中,费尔斯说:“解放农奴的时候,我已经升到听差头目了,那种自由,我没有愿意要,我照旧还是侍候着老主人们。”这明显是一句真心话。恰恰就是这种真心,让这些笑料又裹上了一层悲剧,甚至是荒诞的色彩,让人一时难以简单归纳。

从这个层面来看,一些学者认为,契诃夫的戏剧延续和深化了悲喜剧的特征。悲喜剧是17世纪的时候,由意大利戏剧家瓜里尼首创的剧种。当时,一些戏剧家意识到喜剧作为一种视角和方法,不应该仅仅用来观照生活中轻松的方面,它也应该尝试去观照生活中那些可悲、忧伤的方面,于是悲喜剧应运而生。往深了来讲,悲喜剧反映的其实是人类对于越发荒诞的现实的无奈感受,以至于最后只能嘲弄般地笑起来。尤其是进入到20世纪之后,社会发生一系列巨变,人们对于工业化、现代化,甚至对于人类的理性都产生了怀疑,那种荒诞到只能发笑的感受越发强烈了。契诃夫的戏剧毫无疑问顺应了这个趋势,不仅是《樱桃园》,也包括此前我们讲到的《万尼亚舅舅》,还有《海鸥》《三姐妹》,他都展现出这种用喜剧去呈现荒诞、无奈的技艺,因此这也成为我们理解契诃夫的戏剧不可忽视的一大部分。

好,讲完戏剧特征,我们再来讲一讲《樱桃园》的主题。前面我们提到,作为一本绝笔之作,《樱桃园》在主题上有更大的野心,这主要体现在契诃夫试图用这一片樱桃园去比照当时的俄国社会,用樱桃园的变动去比照当时俄国社会的变动。当中的每一个人物,实际都代表了一个阶层,一种社会势力。他们各自的命运,隐含着契诃夫对当时社会走势的观察与判断。焦菊隐先生是研究契诃夫的著名学者,也是契诃夫剧作的翻译者,他在《樱桃园》译后记中,盘点了这些剧中人物的象征意义。他指出,柳苞芙是一个“徒有热情,苦苦抓住正在崩溃的封建制度的人物”,而她的哥哥加耶夫更是如此,甚至可以说是封建制度的寄生虫,只图安逸,做不出任何实际行动。他们都察觉到了危机,但却无动于衷,最后导致了樱桃园被摧毁的结局。罗伯兴则代表了从农业社会崛起的商业资本主义,他靠种植罂粟积累起财富,然后理直气壮地对旧的土地、旧的阶层发起进攻。他预测说未来到乡间盖别墅的人会越来越多,剧本结尾正如他所说,修铁路的人来了,挖白胶泥的人也来了,他们代表着一种已经是无孔不入、难以抗衡的资本主义势力。安妮雅和特罗菲莫夫则是更为年轻和崭新的一代人,他们有新的思想,也有新的理想,朝向着一个新的未来。樱桃园最终不可避免地被砍伐了,消失在这片土地上,预示着旧时代崩溃的必然性。樱桃园的落幕,实际上也意味着帝制时代、贵族文化,或者说整个沙俄历史的落幕。

不过,我们也要注意的是,《樱桃园》直到今天一直还在全世界各地的舞台上上演,难道是因为全世界的观众还在对发生在19世纪的社会和阶级变动感兴趣吗?显然不是,这意味着《樱桃园》还包含着更多、更复杂,也更动人的东西。在契诃夫的笔下,樱桃园虽然是作为落后封建制度的象征,但它同时是美丽的、宁静的、让人望着会不禁感动落泪的。柳苞芙虽然代表因循守旧、只会空想的贵族阶级,但她同时是天真烂漫的。这种天真烂漫有时让她显得愚笨和矫情,但有时又让她显得可贵。她一言一行都透出对自然和对他人的关爱,以及对岁月的珍惜和感怀。罗伯兴虽然代表来势汹汹的商业资本势力,但他同时也有真实的自卑、真实的骄傲,当他高声喊出我买下了樱桃园的时候,契诃夫特地让他停顿了一下,在这个停顿中,你可以体会到他在面对那些落后,但同时也是美好的事物时的复杂态度。所有的这些东西都显示出,契诃夫实际不仅是在写社会转变时期的新旧之争,或者说封建与现代之争,他也是在写这个转变下一群活生生的人,写他们朴素又生动的欲望与困惑。焦菊隐先生对此有一句非常精妙的总结,他说:“清醒的与蒙昧的,荒谬的与正义的,高贵的与卑贱的,理智的与愚蠢的,都交织在一起,成为一个和声,成为一部交响乐。”

好,到这里这本《樱桃园》就为你介绍完了,我们再来回顾总结一下。

我们首先讲到了这本书的创作背景,在《樱桃园》中,契诃夫“人本主义”的创作思路越发清晰和突出,创作与现实的联结也越发紧密。在18世纪与19世纪交接之际,俄国社会状况停滞不前,知识分子阶层遭遇精神困局,这一点进入到了契诃夫的戏剧,成为他作品极为重要的主题。接着我们回顾了《樱桃园》这个故事,它讲的是一座樱桃园被毁于一旦的故事,故事很简单,但契诃夫在其中赋予了非常多的象征意义。简单来讲的话,契诃夫是借樱桃园的落幕,来写沙俄帝制时代的落幕,包括其中阶层、生活、文化和精神的落幕。这听上去是一个严肃、沉重的故事,但契诃夫却有意用喜剧或闹剧的手法去呈现这个故事,这让这个故事充满了笑料,但同时又传递出一种对荒诞现实的无奈。

此外,必须指出的是,这部戏剧也并不止于一种对社会的象征和批判,它像契诃夫的所有作品一样,依然在讲人在面对生活时的欲望与困惑。契诃夫以一种一视同仁的态度书写这些身份不一、阶层不一、立场不一的人的欲望与困惑,由此将他们还原成了一群普通人。正是这一点使得契诃夫的作品超越了时代。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

这部戏剧也并不止于一种对社会的象征和批判,它像契诃夫的所有作品一样,依然在讲人在面对生活时的欲望与困惑。

-

契诃夫以一种一视同仁的态度书写这些身份不一、阶层不一、立场不一的人的欲望与困惑,由此将他们还原成了一群普通人。正是这一点使得契诃夫的作品超越了时代。