《昨日之岛》 李迪迪解读

《昨日之岛》| 李迪迪解读

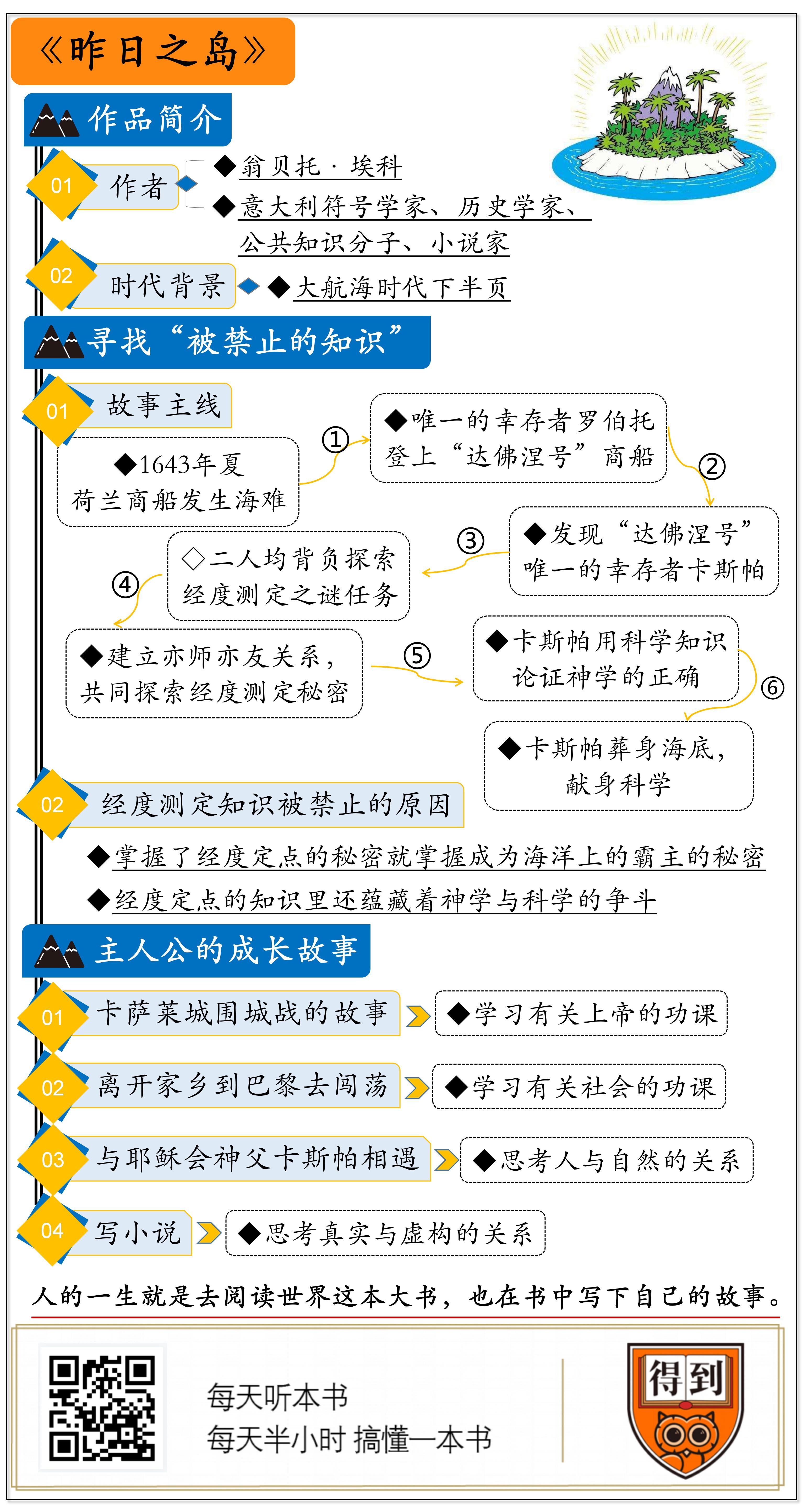

关于作者

本书作者翁贝托·埃科是当代意大利最著名的小说家、符号学家、美学家、史学家、哲学家,欧洲重要的公共知识分子。他出生于意大利亚历山德里亚,在博洛尼亚大学任教授。一生著有大量小说和随笔作品,如《玫瑰的名字》《傅科摆》《昨日之岛》《波多里诺》《洛阿娜女王的神秘火焰》《布拉格公墓》和《密涅瓦火柴盒》等。随着他的小说风靡全球,埃科早已成为学者型小说家的典范,可以说他是当今世界最为博学的小说家之一。

关于本书

《昨日之岛》的故事发生在17世纪的南太平洋。那是1643年的炙热夏天,一艘负有寻找180度经度线位置之秘密任务的商船“阿马利丽斯号”在南太平洋某处遇难。船上唯一的幸存者罗伯托是个患有疑心病、妄想症、惧光症,而且不会游泳的年轻人。在遭遇海难之后,他又被浪潮冲上另一艘弃船“达佛涅号”,罗伯托依靠船上残存的粮食、果菜和家禽维生,坐以待毙之余,只能靠书写情书——以及回忆,最后演变成小说——打发时光。透过这些书写,作者埃科为读者交代了罗伯托的前半生——牵动全欧的卡萨莱城争夺战(神圣罗马帝国、法兰西、西班牙、教会悉数登场),各国以寻求经度的秘密为目的的间谍战,展开了一副17世纪神学与科学激烈交锋的画卷。

核心内容

《昨日之岛》跟埃科的所有小说一样,是一部学者型小说,一部百科全书式作品。故事发生在17世纪,一个神学和科学较量的时代。大航海时代已经开启了两个世纪,然而人类却依然面临在茫茫大洋上无法测定经度的难题,在这种情况下,谁掌握了经度测定的知识,谁就能成为海上霸主,经度的知识,自然就成为“被禁止的知识”。后来,英国就因为掌握了这项知识成为了“日不落帝国”。历史只记载胜者,世人不会记得,无数的科学工作者曾前赴后继,甚至献出了生命,但文学家却乐于为这样的“失败者”写作。《昨日之岛》就是这样一部为失败的求知者而写的作品。

本期音频将从两个方面为你解读这本书的主要内容。首先你将听到的是17世纪的人们付出巨大代价去寻找“被禁止的知识”的故事;然后你将听到的是主人公的成长故事。在这两部分中,你也将听到解读者对小说的历史背景、主题、隐喻的阐释。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是翁贝托·埃科的《昨日之岛》。

埃科是意大利著名的符号学家、历史学家和公共知识分子,直到48岁,他才出版了第一本小说,《玫瑰的名字》,一举成为著名的小说家。他的小说被称为学者型小说,也叫“百科全书型小说”,听上去就很复杂难懂。不过,我们今天讲的这本书却相对轻松很多,这是一本跟大航海有关的书,是埃科创作的第三本小说,也是他唯一一本以“大自然”为主题的书。

提到大航海,也就是地理大发现时代,你首先想到的可能是西班牙和葡萄牙的航海家一个向东一个向西,“发现”非洲、印度和美洲,从而瓜分地球的历史吧,但其实,那只是大航海时代的前半页,也就是15-16世纪的事情了。对当时的欧洲人来说,穿越大西洋就很不容易了,相比之下,太平洋就太遥远,也太大了。直到17世纪,欧洲几个强国才开始把探险的方向对准了太平洋,这就是大航海时代的下半页历史。

17世纪是个什么样的时代呢?它是近代的开端。以这个世纪为线划分人类历史的话,向后看,是蒙昧混沌的中世纪,向前看,是科学和理性主宰的文明开端。正是在17世纪,诞生了哥白尼、开普勒、伽利略、牛顿和笛卡尔这些闪耀的名字,把人类探索的目光投向了头顶星空和人类自身的存在。然而那又是一个科学与神学较量的时代,从漫长的中世纪延续下来的宗教力量依然强大,教会依然会为了捍卫“地心说”而烧死布鲁诺、迫害伽利略这些支持“日心说”的科学家。一句话,那是一个站在昨日和今日之间的时代。

这就是我今天说的这本书的时代背景。在这本书里,主人公乘坐一艘开往南太平洋的商船,去寻找关于经度测定的秘密,结果遭遇了船难,只有他一人生还。获救后,他被困在另一艘船上,终日望着对面那座岛屿,却无法登上它。他相信,那座岛就位于180度经线上,那是一条分隔“昨日”与“今日”的子午线。在主人公看来,船上是今日的他,对面是昨日的岛,要登上那座岛,时间就回到昨日,开始倒流……

听到这儿你肯定要笑了:时间的划分只是人为的行为,哪有什么昨日之岛呀。是啊,当时人们的很多认知,在今天看来都是笑话。比如大航海的代表人物哥伦布,他的目的地是亚洲,结果却阴差阳错到了南美洲,他把当地人称为“印度人”,甚至到死都坚持说自己发现的“新大陆”就是亚洲。你看,今天我们司空见惯的常识,都是过去的人付出巨大的代价换取的,有时候,这个代价是成为一个笑话,还有时候,这代价是生命。比如我要讲的这本书中,17世纪的科学家、航海家对经度测定知识的寻找,就闹出了很多让人啼笑皆非的笑话,也付出了生命的代价。

那么,经度测定究竟曾经藏着怎样的秘密呢?埃科为什么要讲这样一个故事,他又是怎么讲的呢?现在,就让我为你解读一下这本书吧。这本书同时讲了两个故事,我的解读也相应分两个部分,首先我要说的是这本书最重要的一个故事:17世纪的人们付出巨大代价去寻找“被禁止的知识”的故事;然后我们来说第二个故事:主人公的成长故事。

先来说寻找“被禁止的知识”。这部分内容,埃科是用悬疑小说的手法来讲述的。

时间回到1643年的夏天,一艘荷兰商船在海上航行了几个月后,在南太平洋某处遇难。船上唯一的幸存者就是咱们的主人公罗伯托,在遭遇海难之后,他又被海潮冲向了一艘叫“达佛涅号”的荷兰商船。罗伯托爬上船,发现船上没人,却有充足的淡水、粮食、蔬果,甚至还养了不少家禽,够他吃一阵子的了。罗伯托恢复了体力后,开始在船上四处走动,他发现,这艘船就像一座迷宫。

17世纪的荷兰人,已经是全世界最棒的造船专家了。当时对商船征收的税款,是按甲板面积计算的,荷兰人是当时欧洲最精明的商人。他们为了避税,把甲板造得窄窄小小的,船的肚子却很大,有好几层船舱,分成好多隔间,这就让一艘船变成了一座楼房。而埃科在这本书里,对商船进行了一些改造,让它变成了加倍复杂的楼房,也就是一座迷宫。虽然这本书没有附上船舱的剖面图,但在埃科心里,这艘船是真实存在的,为了设计这艘船,他参考17世纪的船舶画出草图,还制作了微缩模型,只是为了弄清楚船舱里的小隔间到底有多大,如何从这一间走到那一间,在小说中,他对这些空间的计算甚至精确到了毫米。

我们接着说故事。慢慢地,罗伯托觉得,这船上好像还有一个人,原因是他发现好像有人刚刚给蔬菜浇过水,刚刚给家禽喂了食。他发现,船上有一个房间,里面全是科学仪器和书籍,还有一个房间,里面全是各式各样的钟表、日晷仪和沙漏等计时器,而这些东西好像刚刚被移动了位置。显然,船上有一个科学家,他才是这艘船的主人,他正藏在迷宫的某处,就像古希腊克里特岛迷宫深处藏着的那只牛头怪。

有一天,罗伯托终于在一个隔间发现了一个假层,找到了这个“牛头怪”,他是个孱弱的老头子,手里拿着枪对着罗伯托,但一看就完全不会用。罗伯托夺走了他的枪,老人吓得话都说不利索,立刻向他投降了。

原来,这位老人确实是个科学家,也是耶稣会的神父,叫卡斯帕。前面说过,罗伯托是来寻找经度之谜的,巧了,卡斯帕神父也是。两人乘坐的两条船,一个向东走,一个向西走,结果在地球的另一端相遇了,而且,两艘船还都只剩下了一个人。卡斯帕在航行途中染了瘟疫,船长为了躲避,率领所有乘客下了船,到了一座小岛上。不幸的是,当地的野人发现了他们,这些食人族把一船人都吃掉了。就这样,卡斯帕逃过一劫,也恢复了健康,但是却因为船上没了救生艇,下不了船。当他发现罗伯托上了船,还又读又写,时常摆弄科学仪器,相信他一定是敌国派来的密探,便躲在暗处观察他,并时常搞些小动作,让罗伯托以为船上闹鬼,这样就可以把他吓走,没想到,罗伯托也不会游泳,也下不了船。

你看,卡斯帕神父和罗伯托是非常相像的:他们都背负着探索经度之谜的任务,也都是满腹经纶却身体孱弱的知识分子,都不会游泳。这可怎么办呢?

卡斯帕神父开始每天给罗伯托上课,教授他天文学航海学的知识,讲解他对经度知识的探索,除此之外两人还要一起练习游泳。一老一少,亦师亦友。

那么,为什么经度测定的知识是被禁止的呢?

首先,在故事发生的年代,大航海虽然已经进行了两个世纪,经度该如何定点却仍然是个难题。航行在茫茫大海上,要了解自己身在何处,可以借助北极星的位置来确定纬度,但经度却无法用这种方式来测定,因为这还涉及到一个时差的问题。为此,出海探险的船很多,船难的发生率却很高,回来的都是九死一生。另外,很多航海家其实早已抵达了欧洲人未曾抵达的地方,却因为无法精确定点,而无法再次找到那里。比如早在1568年,西班牙的航海家门达尼亚就到达了南太平洋的群岛,他看到当地土著戴着大量黄金首饰,便以为自己到了《圣经》中所罗门王的“黄金宝库”,于是将这里命名为“所罗门群岛”。然而当他回到祖国通报此事,西班牙国王先后派了四艘船让他带人回到那里,然而,二十年过去了,他却再也没能找到它。此后的近一个世纪,人们都在寻找这座“黄金宝库”,但直到我们的故事发生的那一年,它还是无影无踪,成了遥远的传说。

有句话说,知识就是力量。这句话用在大航海时代再合适不过了。航海家的冒险行为背后,是欧洲殖民者对整个世界版图的瓜分掠夺,谁率先掌握了经度定点的秘密,谁就会成为海洋上的霸主。因此,经度定点也就成了被禁止的秘密知识。为了掌握它,欧洲各国暗潮涌动,打起了间谍战。后来,有一个英国的钟表匠掌握了这个知识,让英国一举成为海上霸主:“日不落帝国”。有关经度测定的历史,“每天听本书”解读过一本叫《经度》的书,很精彩,你感兴趣的话不妨听听。

经度定点的知识成为禁忌,还因为其中蕴藏着神学与科学的争斗。

前面说了,17世纪是一个夹在蒙昧和科学之间的矛盾的世纪,埃科把这种矛盾性凝结到了卡斯帕神父这个人物身上。卡斯帕是神职人员,也是个科学家,这就很矛盾了。更矛盾的是,他想要获取经度定点的知识,是为了证明《圣经》没有骗人!

出航前,卡斯帕在写一篇关于《圣经》中大洪水传说的文章,这个传说是这样的:上帝造了人,发现人罪孽深重,就要惩罚人,于是制造了长达40天的大洪水,淹没了世界。那么问题来了,卡斯帕想:这么多的水是从哪来的呢?《圣经》里说,从“大渊的泉源”和“天上的窗户”里来,也就是说,江河湖海泛滥,天上下暴雨。归根到底,这些水都是从大海里来的。现在问题又来了,卡斯帕说,根据他的计算,要淹没所有的陆地,需要一个大洋那么多的水,可是上帝哪里来的那么多水呢?他抽干了一个大洋,倒在陆地上,地球不就出现一个大洞吗?地轴不就会产生偏移了吗?想来想去,卡斯帕终于想通了:答案就在这180度经线上!

180度经线,也就是本初子午线向西或向东180度的经线,又叫对向子午线,后来,它被称为“国际日期变更线”,区分了昨日与今日。在我们的故事里,卡斯帕相信,“达佛涅号”对面的岛,就是180度经线所在的地方,区分昨日与今日的地方。那么,这跟大洪水有什么关系呢?

卡斯帕根据他了解的科学知识推断出,上帝是没法用地球上的水来淹没地球的,除非……他是用昨日之水淹没了今日的地球!也就是说,上帝在180度经线的这一侧取了水,淹没了那一侧的陆地,而长达40天的昨日的水,就是可以淹没所有陆地的!就这样,卡斯帕用现代科学证明了《圣经》的正确性,也解决了科学与神学在自己头脑中的缠斗。当然啦,这是一个让人啼笑皆非的诡辩。

你看,经度的秘密,不但藏着一个黄金国,还藏着现代科学对神学的反驳,难怪教会组织要迫害科学家,知识要成为异端了。

说回我们的故事。灾难发生前,卡斯帕已经在岛上建造了观象台,观测了两个月,他发现,自己所在之处就位于180度经线上,是经度测量的重要“定点”,而这个岛就是所罗门群岛。他的理由也是《圣经》:所罗门王说过,“将地球一切为二”,所以这将地球一切为二的子午线,就是所罗门岛所在的地方。又一个奇特的诡辩,但居然蒙对了。今天我们知道,所罗门群岛确实就穿过了180度经线,但是,在故事中,卡斯帕还是搞错了一点:那座岛的经度是对了,但纬度却错了,偏移了一点,所以,其实那座岛只是卡斯帕以为的所罗门群岛。

不管怎么说,卡斯帕距离解决经度定点问题还是迈进了关键的一步,但现在他却被困在了船上,无法继续观测工作,好容易碰见个年轻人,又是个文弱书生,学不会游泳,眼睛还怕光,白天都不敢出门,根本指望不上。这可怎么办呢?别忘了,我们的卡斯帕是个科学家,他会创造发明。

卡斯帕造出了太阳镜,解决了罗伯托畏光的问题,又造了个玻璃头罩,也就是类似潜水头罩的东西,但罗伯托还是学不会游泳。于是,卡斯帕又发明了“水底钟”。这是一个金属钟形罩,卡斯帕钻进水底钟,穿上一双重重的金属靴子,就可以在密封状态下在海地行走,走到岛上去。但是,这个发明只是看上去很美,根本经不起现实的考验,卡斯帕钻进水底钟,在海里走了没几步,就沉了下去,再也没有出现。就这样,罗伯托的老师、代理父亲、好朋友,就这样葬身海底,献身科学了。

好,第一个故事说完了。罗伯托和卡斯帕神父为了探索被禁止的知识而在世界的另一端相遇,后来,神父的探索失败了,付出了生命的代价。这是一个让人啼笑皆非又令人肃然起敬的人物,作为教会人士,他想用仪器和探险去证明《圣经》没有说谎,作为科学家,他又想让神的启示与他那个时代的科学研究成果保持一致。永远到不了的小岛,就像一代代知识分子心中的真理,总是跟自己有那么一段看似近在咫尺实则远在天涯的距离。这段距离,是从求知到真知的距离,也是蒙昧的昨日与科学的今日之间的距离。求知者,如卡斯帕神父,就献身在这段路上。真理如昨日之岛,虽不能至,心向往之。

说到这里,你可能发现了,我还没讲过罗伯托探索经度之谜的故事呢。这就是我们的第二个故事了:主人公的成长故事。

罗伯托刚登上“达佛涅号”的时候,开始写日记打发时光,他一边回忆往事,一边给自己的心上人写情书,卡斯帕神父葬身海底后,罗伯托为了平复哀伤,又开始写日记了,慢慢地,没什么可回忆的了,他就开始写起了小说。后来,这本手稿流落到了这本书的叙事者手里,于是,就有了我们讲的这本书。透过这些书写,埃科为我们交代了罗伯托一生的成长历程,也向我们展示了一本小说的诞生。

在寻找秘密知识的故事中,埃科戏仿了凡尔纳的《神秘岛》和《八十天环游地球》,在罗伯托的成长故事中,他戏仿的是大仲马的《三个火枪手》:天真的少年从乡下来到大都会,遇到了帮助他成长的各路人士,意外地卷入了宫廷阴谋,一番曲折,最终获得成长。

罗伯托的成长可以分为四个阶段:第一个阶段的关键词是卡萨莱围城战,第二阶段的关键词是巴黎,第三阶段的关键词就是卡斯帕神父,第四阶段,就是写小说。

先来说萨莱围城战的故事。这一阶段,罗伯托对传统信仰产生了动摇。

罗伯托出身于意大利一个小领主家庭,少年时随父亲参加了牵动全欧的卡萨莱围城战,这是罗伯托经历的第一件影响终生的大事。在这场战争中,他的父亲牺牲了,成了英雄,然而战争让他明白,战争是荒诞的,英雄死得并无价值,他沉浸在哀伤和疑惑之中。就在这时,他遇到了一个叫圣萨万的军官,此人见惯了死亡,深知天地不仁,世事无常,自然也就不信上帝。他告诉罗伯托,《圣经》充满谎言,没有什么上帝的救赎,只有永恒的虚无,所以,罗伯托没必要为死去的父亲祈祷,他应该做的,是活在当下,直面死亡。后来,圣萨万也在战争中毫无意义地死去了,但圣萨万的离经叛道,在罗伯托心里埋下了怀疑上帝的种子。

接着,罗伯托又遇到了埃马努埃莱神父,这位神父告诉罗伯托,科学家们发明了望远镜用来认识世界,但其实,认识世界的方法,应该通过另一种望远镜,那就是亚里士多德发明的语言的望远镜:修辞术。这位年轻的神父发明了一台类似图灵机的科学装置,他称之为亚里士多德机器,能无穷无尽地生产“隐喻”,这是修辞术中最杰出的手法。罗伯托看着羊皮纸从机器中吐出,一个个单词组成了神奇的隐喻,感叹这发明堪与上帝的创造比肩。这下,他心中对上帝的信仰又动摇了几分。

这时,他决定离开家乡到巴黎去闯荡,这是罗伯托一生的第二件大事,这一阶段,他学习的是有关社会的功课。

在巴黎,上流社会流行的是高谈阔论。罗伯托对一个叫莉丽雅的女性一见钟情,决定用修辞雄辩的本事吸引她的注意。罗伯托小时候有个家庭教师,是个见多识广的博学之士,他曾告诉罗伯托,在战争中被刀剑所伤,只需在武器上涂抹药粉,身上的伤口就能愈合,这就是“交感粉末理论”,其实是一种交感巫术。在巴黎的沙龙上,罗伯托面对梦中情人,突发奇想,向众人阐释了“交感粉末理论”,还用它来隐喻爱情。这一番奇谈怪论,在巴黎上流社会中掀起了伪科学思潮,一时间,人人都在谈论这个原理。

有一天,罗伯托被带到法国国王路易十三的宰相黎塞留的身边,原来,黎塞留的幕僚得到消息,有一艘开往南太平洋的商船上有位叫伯德医生的英国科学家,很可能掌握了测定经度的秘密,他们胁迫罗伯托,作为法国间谍去探查这个秘密。你可能要问了,为什么非要派罗伯托去呢?

罗伯托也不明白。但他别无选择,只好上了船。他成功地伪装了自己,跟伯德医生套近乎,终于弄清了自己与经度之谜的关系。原来,伯德医生是“交感粉末理论”的信奉者!我们知道,船在航行的时候,只要知道当地时间和出发地的时间,就能根据时差计算出自己所在位置的经度,但这却很难做到,这是因为当时的钟是摆钟,无法抵御航行的颠簸保持准确。而伯德医生呢,他相信“交感粉末理论”可以解决这个难题:他用刀在一只狗身上划出伤口,带着这只狗上了船,让自己的助手在出发地每天约定的时刻在那把刀上做手脚,用交感巫术加重对狗的伤害,这样,他就能通过狗的疼痛加重的反应,得知出发地的时间,从而用时差计算出经度。这项实验无疑是蒙昧和残忍的。为了保持狗的伤口不愈合,伯德医生每天会在伤口上撒盐,如此几个月,可怜的狗已经快被折磨死了。罗伯托看着那只狗,觉得他看到的是全世界的苦难。此时,他对人性和整个人类社会都失望透了。就在这时,船难发生了。

这就开启了罗伯托人生的第三阶段,他与卡斯帕神父相遇了,这件事让他真正走向了成熟,开始思考人与自然的关系。

所有人都在寻找经度之谜,为了瓜分地球,为了寻找所罗门的宝藏,只有卡斯帕神父是为了证明《圣经》没有说谎。这听上去荒唐,却又动人,因为这是一个求知者的纯粹。卡斯帕告诉罗伯托,一旦登上对面的那座小岛,时光就可以倒流回昨天……这样,罗伯托就可以不用独自面对死亡,这样,他就可以回到心上人的身旁,毕竟,他根本不关心什么土地和宝藏,他只是一个痴情的相思病患者。

后来,罗伯托终于学会了游泳,却发现原来船与岛之间是一大片珊瑚礁,游不了多远,就搞得浑身是伤。他给自己弄了一套类似潜水服的装备,戴上了神父发明的玻璃头罩,再次出发,却被有毒的石鱼咬伤,差点死掉。

你看,在大自然面前,17世纪的人还是孩子。伯德医生是一个残忍的孩子,卡斯帕神父是一个纯洁的孩子,他们想要探索自然的秘密,又都被自然所吞噬。“达佛涅号”上的人们,被食人族吃掉,就是自然吞噬人的隐喻,在这里,食人族就是“自然人”,是自然的化身,而那无法抵达的岛屿,就是人类无法征服的自然。罗伯托想,也许,正因为人类太想征服自然,才会被自然所吞噬的,也许,人应该试着跟自然做朋友,去爱自然。

罗伯托发现,他已经爱上了这艘叫“达佛涅”的船,他把这艘船看作是梦中情人莉丽雅的身体。显然,达佛涅是埃科设计的一个符号。达佛涅是古希腊神话里一个女性的名字,为了逃脱宙斯的纠缠,她变成了一棵月桂树,可以说,达佛涅,或者说叫达佛涅的这艘船,就是自然的化身。那么,爱这艘船,就是爱莉丽雅,就是爱自然。这时,罗伯托人生中所有的经历,所有的思考都融汇在了一起,他明白了,上帝是存在的,他就存在于组成万事万物的原子之中,存在于自然之中。爱自然,其实就是爱上帝。经历了几番洗礼,罗伯托传统信仰中的上帝最终变成了自然神。

罗伯托有了这么多回忆和思考,又是这么孤独,现在,他开始写小说了,这一阶段,他思考的是真实与虚构的关系。

罗伯托从小就有一个习惯,他想象自己有一个私生子兄弟,跟自己长得很像,却总是干坏事,后来,这种想象渗透进了现实,他会故意做些坏事,并深信那是他的兄弟做的。这个臆想中的兄弟就是费兰特。在达佛涅号上,费兰特的故事开始生长了。他变成了罗伯托小说的主人公,而女主人公,就是莉丽雅。

在罗伯托笔下,费兰特是个十足的卑鄙小人。他冒充罗伯托,实现了罗伯托的梦想:和莉丽雅谈恋爱。与此同时,他还成为一个双面间谍,试图与法国情报机构达成交易,败坏罗伯托的名声,不料被识破,关了起来。后来,费兰特被莉丽雅搭救,从此漂泊于海上汪洋,那艘船,叫“达佛涅二号”。后来,这艘船遭遇了海难。

写到这里,该怎么收尾呢?中毒后,罗伯托渐渐分不清现实与幻想,也开始思索历史和小说哪个更真实。在他看来,历史才是充满了不确定的虚构,而小说才是确定的、真实的——毕竟,作者说故事的结局是怎样,那就是怎样,没什么可怀疑的。而历史,却未必如此。

出于这份思考,罗伯托写下小说的结尾:费兰特死去了,莉丽雅的命运却悬而未决:她在落水时抱着一块木板,被海水冲到了“达佛涅二号”对面的“昨日之岛”,身负重伤。这意味着,莉丽雅将在昨日之岛受苦受难,因为在梦中罗伯托获知,那昨日是永恒的,折磨也是永恒的。于是,罗伯托搁下了笔,他必须用拯救莉丽雅来完成小说的结尾了,毕竟小说里的莉丽雅,也就是他自己。

故事的最后,罗伯托放走了船上的禽鸟,点燃了易燃品,纵身跃入大海,奋力游向“昨日之岛”。这真是破釜沉舟啊。罗伯托的命运,悬而未决,但可以确定的是,那艘船并没被烧毁,否则,我们怎么会读到这份手稿,怎么会有我们讲的这本书呢?

好,这本书的内容就说为你解读到这里了。

总结一下,《昨日之岛》是埃科关于大自然的小说,它记录了罗伯托一生的成长历程,记录了17世纪的人们光怪陆离的生活,天马行空的思考和为了获取知识而付出的巨大代价,它让我们看到了历史的虚无,也向我们展示了文学的力量。最终,所有的故事都变成了一个小说,一本书。在埃科笔下,世界是一本大书,人的一生,就是去阅读这本大书,也在这本书中写下自己的故事。

被禁止的知识是埃科小说惯用的母题。在《玫瑰的名字》里,它是亚里士多德的《诗学》,在《昨日之岛》里,它是经度的测定。这其中,都蕴含着统治中世纪的神学与科学和文艺的复兴之间的斗争,也就是昨日与今日的斗争。在每天听本书,我已经解读过《玫瑰的名字》,你有兴趣的话,不妨听听。

撰稿:李迪迪 转述:徐溟旭 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.180度经线的秘密,不但藏着一个黄金国,还藏着现代科学对神学的反驳。

2.在埃科笔下,世界是一本大书,人的一生,就是去阅读这本大书,也在这本书中写下自己的故事。