《推销员之死》 李迪迪解读

《推销员之死》| 李迪迪解读

关于作者

阿瑟•米勒(1915-2005),美国当代最杰出的戏剧家之一,与尤金•奥尼尔、田纳西•威廉斯并称为二十世纪美国戏剧三大家,被誉为 “美国戏剧的良心”。著有《推销员之死》《萨勒姆的女巫》《都是我的儿子》《桥头眺望》《堕落之后》《代价》《美国时钟》等多部戏剧。他的作品针砭时弊、直言不讳。米勒一生获奖无数,包括1949年普利策奖、两次纽约戏剧评论奖、奥利弗最佳戏剧奖等。

关于本书

《推销员之死》是被誉为“美国戏剧的良心”的著名戏剧家阿瑟•米勒巅峰之作。本剧发表于1949年,在百老汇连续上演了742场,获得普利策戏剧奖、托尼奖、纽约剧评界奖,是首部一举囊括三大戏剧奖的剧本,让阿瑟•米勒成为美国家喻户晓的作家。1985年被改编为同名电影,由奥斯卡影帝达斯汀•霍夫曼主演。本书译者英若诚先生为我国著名表演艺术家、翻译家、话剧导演,在阿瑟•米勒亲自导演的《推销员之死》中国首演中担任主角。

核心内容

《推销员之死》发表于一九四九年,在百老汇连演七百四十二场,荣获普利策奖和纽约剧评界奖,一举为阿瑟·米勒奠定了“美国戏剧良心”的地位。推销员这个是资本主义社会里小人物的代表,这些人的一切工作本质上都是在出卖在自己。美国梦对他们看似近在咫尺,却终其一生都触摸不到,到头来只是一场自欺欺人。剧中的推销员威利还有一个身份,那就是失败的父亲。于是,这一出悲剧获得了更为普遍的共鸣和更为永恒的价值。

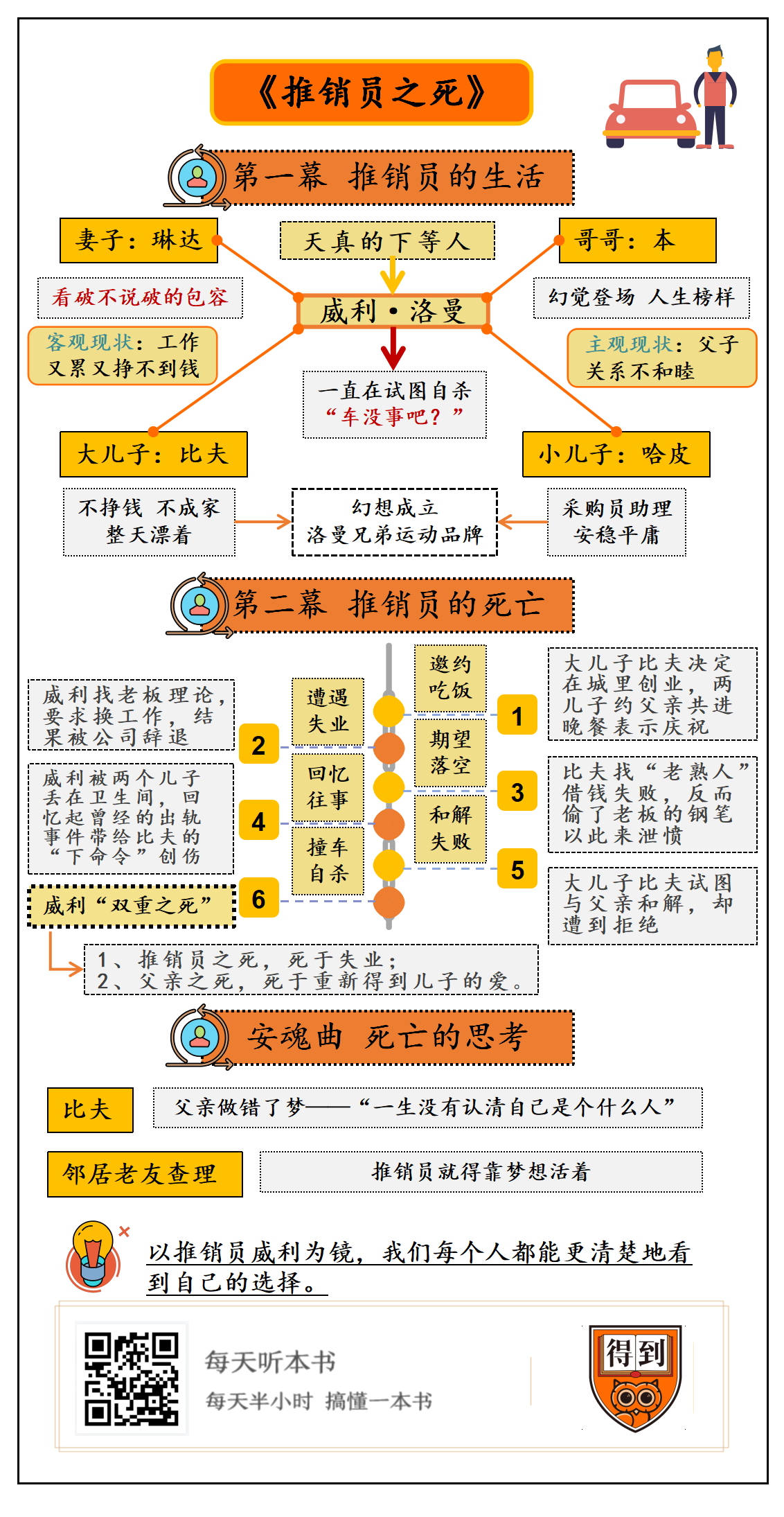

本期音频分为三部分,第一部分谈谈这位推销员的生活,第二部分谈谈他的死亡,第三部分则讨论一下这种死亡留给我们什么思考。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是戏剧大师阿瑟·米勒的代表作《推销员之死》。

今年是阿瑟·米勒105周年诞辰。提起阿瑟·米勒这个名字,总会带出两个标签。一个是:“玛丽莲·梦露的第三任老公。”另一个是:“美国戏剧的良心。”

梦露和米勒的爱情,当年是轰动全美的八卦,如今则成了令人唏嘘的悲剧。婚姻仅仅持续了五年。离婚后不到一年,梦露就因服药过量猝然离世。米勒没有参加梦露的葬礼,别人问他为什么,米勒只说:“那里见不到她。”

如果我们承认梦露是美国梦一个象征,那么她的故事本身,也体现了米勒戏剧的一个最重要的主题,那就是:美国梦虽美,却太容易破碎。

不过米勒之所以获得“戏剧良心”的称号,倒不是因为写梦露那样的名人,而是因为他写没人关心的小人物。他认为:“伟大的戏剧都向人们提出重大问题,否则就只不过是纯艺术技巧罢了。”米勒戏剧中的同情和批判,与他自己的成长背景很有关系。

阿瑟·米勒,一九一五年十月十七日,出生于纽约市一个富裕的犹太家庭。然而二十世纪三十年代的大萧条令这个家破了产。米勒母亲只能靠变卖首饰维持家计。米勒则不得不干各种粗活,包括船坞技工,卡车司机,面包房送货员,仓库管理员等等,可以说阅尽世事,遍尝冷暖。好在最后,米勒还是靠写戏,闯出了自己的天地。

《推销员之死》发表于一九四九年,在百老汇连演七百四十二场,荣获普利策奖和纽约剧评界奖,一举为阿瑟·米勒奠定了现实主义戏剧大师的地位。这出悲剧的大获成功甚至让一些地方商会很难招聘到新推销员。

那么米勒为什么在各种边缘人里,选择让一个推销员去死呢?这里面也有一些讲究。推销员当年是一种很有美国特色的职业。只有市场竞争激烈的地方,企业才需要推销员。而要做推销员,你必须先买车。剧中的推销员,一出门就要跑700英里,相当于上海到北京的距离。某种程度上,推销员也是拓荒者。综合这几点来看,这个职业最能体现美国的生活方式和精神价值。

1983年,北京人艺引进了《推销员之死》,还请来阿瑟·米勒本人执导,当时有“戏剧外交”的美誉。尽管当时中国人并不了解推销员是什么,却依然被深深地打动了。因为剧中这位推销员还有一个身份,那就是父亲。有批评家认为,这部剧更准确的名称应该是《父亲之死》,因为它真正刺痛广大观众的地方,不在于主人公是一个失败的推销员,而在于他是一个失败的父亲。

这部剧还有一个副标题:“两幕私下的谈话和一首安魂曲”。这个副标题很直白地道出了整部剧的结构,分为两幕和一个尾声。下面的讲解也相应地分为三部分:第一部分谈谈这位推销员的生活,第二部分谈谈他的死亡,第三部分则讨论一下这种死亡留给我们什么思考。

好,先来认识一下主人公:他叫威利·洛曼,六十三岁。洛曼这个姓,在英语里谐音low man,也就是下等人。而威利这个名字则带有一种天真的孩子气。可以说,从名字的设计上,作者就暗示我们,主人公是一个“天真的下等人”。

全剧开始的时候,威利·洛曼刚刚结束又一次失败的推销之旅,在深夜里提着两只箱子回到位于布鲁克林的家。舞台上,威利的家分为两层,一层是厨房,二层是老父亲和两个儿子的卧室。而舞台后方则笼罩在一片橘红色中,仿佛着了火,映出周围建筑物高耸而锋利的棱角。

威利放下箱子,长叹一声,穿过厨房来到卧室。他的老妻琳达早就被门外的动静弄醒。威利向琳达抱怨,“我累得要死。”而琳达问的第一句话是,车没撞坏吧?

这倒不是因为琳达关心车子超过关心丈夫,而是在告诉我们,最近威利一直在出车祸。考虑到威利已经六十三岁,还日日夜夜一个人开几百英里,事故似乎难以避免。

但在随后的对话中我们发现,威利不只是身体吃不消,而且精神好像也出现了问题,他前脚还信誓旦旦地说起路上“打开了挡风玻璃,让热风吹遍全身”,后脚却发现自己开的“新型轿车”根本打不开挡风玻璃,能打开挡风玻璃的是将近二十年前,一九二八年买的雪佛兰。这种混淆过去和现在,理想和现实的情况后面会愈演愈烈。

总之,威利的身体和精神都不适合再跑长途了。琳达建议威利第二天去找老板商量,换一个坐办公室的工作,威利勉强答应了。老两口聊起两个儿子,大儿子叫比夫,刚从德克萨斯农场回来,小儿子叫哈皮——就是高兴的那个Happy——两个儿子今晚都在这里过夜。威利对大儿子比夫尤其不满,说一个三十五岁的人了,还到处漂着,既不挣钱,也不成家。威利说着说着又开始自相矛盾,前脚嫌儿子懒,后脚又说儿子绝对不懒,只是大器晚成。琳达只是在一旁好言哄着,似乎早就对丈夫的颠三倒四见怪不怪。威利下楼去了厨房,嘴里自言自语。我们知道,自言自语是一种精神分裂的症状。推销员见人就要说个喋喋不休,而路上又要忍受巨大的孤独和乏味,独自驱车几百英里。所以威利患上精神病,其实几乎可以说是职业病。

这时灯光一转,我们聚焦到舞台另一角,也就是两个儿子的卧室,哥俩正在开卧谈会,听到楼下厨房里威利的自言自语,便聊起自己怎么就得不到父亲的赞许。比夫说自己中学毕业后干过二三十种工作,“每周受五十个礼拜的罪”,还不如去农场自由自在。我们要注意,比夫这种热爱自然的浪漫,与他爹威利其实一脉相承,威利喜欢在路上打开挡风玻璃,比夫的逃离都市又何尝不是另一种“打开挡风玻璃”?

而小儿子哈皮则相当于继承了威利的职业,是个采购员助理,坐办公室的,相对安稳,也更为平庸。哈皮并不happy,他自己升不了职,就专门勾引有钱人的老婆,一边沉迷美色,一边报复社会。这哥俩的人生目标本来没有交集,可是没钱这个现实让他们陷入了同一种幻想:成立洛曼兄弟运动品牌,以兄弟比赛的方式吸引眼球,这样就既能像过去一样打球,又能发财了。

灯光再一转,把我们的视线拉回一楼厨房,威利在里面的自言自语其实在指导回忆中两个儿子擦车,那辆车呢,就是一开头他记混了的那辆一九二八年的雪佛兰。擦车这件事其实表现了两个儿子对于推销员父亲的崇拜。随着威利回忆的继续,比夫和哈皮穿着少年时的衣服重登舞台,他们像迎接英雄一样,热烈欢迎父亲归来。威利大谈一路见闻,还向儿子保证不久就会开一家自己的公司。而比夫则告诉威利,自己偷拿了学校的橄榄球回家练习,自己马上要赢下一场重要的比赛,直升名牌大学。此时隔壁住的一个叫伯纳德的小孩走过来和比夫玩,伯纳德崇拜比夫,但也提醒他再不学数学考试就要不及格了。威利却把伯纳德轰走,还告诫两个儿子,想在社会上吃得开,拼的是气魄、性格和人缘,千万别做伯纳德这种书呆子。

威利虽然在儿子们面前把牛皮吹上天,但在妻子琳达面前就破了功,因为琳达跟他算的都是很实际的账,水电煤,房子贷款,冰箱维修。威利拿不出多少钱,琳达也不怪他,只是琳达这种看破不说破的包容,倒更显得威利可怜了。但威利的成功之梦还真有个榜样,那就是他已经去世的哥哥本,孩子们则叫他本伯伯。此人在剧中作为威利的幻觉登场,形象是一身雪白西装,手提一把长柄伞。威利老问本,发财秘诀是啥,而本到最后总是一句咒语般的话回答:“我十七岁进了丛林,二十一岁出来,发了大财啦!”威利和本的关系,其实很像哈皮和比夫,做哥哥的都热衷去远方冒险,做弟弟的都选择老老实实打工,只不过本发了大财,而比夫没有罢了。

威利的自言自语越来越响,惊动了隔壁邻居查利过来一看究竟,查利就是回忆中书呆子伯纳德的爹。查利也是一个人生赢家,自己开了个小公司,儿子伯纳德也早已成家立业,具体来说就是生了两个孙子,而本人在最高法院工作。查利深夜来访,表面是请威利打扑克,其实是借机请威利来自己公司,给他一个坐办公室的活儿。原来,威利最近一直在问查利借钱,好在琳达面前假装自己还能挣到钱。可是威利一口拒绝查利的好意,说自己有工作。查利反问,没工资的也算工作?两人不欢而散。威利穿着拖鞋出去门口的小院子散步,一边继续喃喃自语。

这时候大儿子比夫终于忍不住,拉着弟弟哈皮去找母亲琳达。一家人总算坐到一起开诚布公地讨论威利的精神问题。琳达此前在剧中一直是个有点逆来顺受的包容形象,此刻却很严厉。她对比夫说:如果你对父亲没有感情,对我也不会有感情,因为威利是她在世界上最亲的人。“威利·洛曼没赚过大钱,没上过报纸,也不是世界上品格最高尚的人,但他是个人……一个小人物也可以像一个大人物那样鞠躬尽瘁。”这段话说得很精彩,足以打动观众,但却说服不了比夫和哈皮。于是,琳达不得不说出一个可怕的秘密:威利其实一直在试图自杀,这是保险公司的人对威利所谓车祸的鉴定结果。

我们现在回过头想想开头琳达问的那句“车没事吧?”,就会明白那其实是在问威利有没有又在自杀。威利在生活上有两种不如意。第一是工作又累又挣不到钱,这是一个客观现实,但妻子琳达从来没有为此怪罪过他,甚至还一直小心翼翼地维护威利的自尊,不惜自己吞下苦涩的秘密。第二是父子关系不合,尤其是和长子比夫关系紧张,这是一个主观问题,说白了就是对儿子比夫的期望过高,所以怎么看都不顺眼。但比夫也不过是回家小住一天而已,平时眼不见心不烦。总而言之,威利的生活是很糟心,但也不至于非死不可。当然,威利精神也有点毛病。然而一流作品绝不会把关键的原因推给精神病。威利到底怎么走上了绝路呢?这就说到第二部分了。

第二天早上十点,威利才起床,看上去恢复了元气和理智。两个儿子一早走了,托琳达转告威利,晚上请老爸在城里的餐厅吃一顿晚饭。这顿饭有点庆功宴的意思,因为比夫终于决定放下骄傲和浪荡,去找一个老熟人拉一万块钱投资,创立洛曼兄弟运动品牌。在大城市里创业,一直是威利对比夫的最高期待,所以一听这话,威利高兴极了,感觉人生的运势将在今天扭转。

威利自己也出了门,信心满满地去找老板谈换工作的事。威利提出,坐办公室,每周七十块。这事儿本来老板去年圣诞节就承诺过的。老板呢,倒也不赖账,只说现在在没有空位。威利急了,一路降价,从六十五块降到可怜巴巴的每周四十块,可到头来,还是那一句话:没空位。

这时威利就激动地说了一个故事,说他年轻时本想跟着哥哥本和父亲去阿拉斯加挖金矿,但在饭店里见到一个推销员,此人名叫戴夫·辛格曼,已经八十四岁,曾在三十一个州卖货。威利一下子感觉到推销员是世界上最好的工作,能够到处跑,而到处都有人尊敬你,喜欢你,愿意帮你的忙。“当年做生意靠的是交情和义气,现在不讲究这些了,只讲赚钱……人家不认我了。”这是威利总结自己之所以失败的原因,也希望以人情牌打动老板。

但威利毕竟想错了。推销员的地位今非昔比,主要原因恐怕还不是人情味儿淡了,而是经济比几十年前发达了。威利仰慕的老推销员辛格曼(Singleman),这个姓氏的字面意思就是“独此一人”。可以想见,当年货少人多,三十一个州的顾客追着同一个推销员。而今天推销员遍地都是,根本没什么稀奇的。而老板也不是选秀节目的评委,会被感人的故事打动,反而直接把威利开除了。此处威利吼出了一句经典台词:“人不是水果,你不能吃了橘子扔掉皮啊!”

台词说完了,可生活还得继续。威利去赴儿子的饭局,哈皮和比夫早就到了。比夫说了自己的遭遇:他等了八小时,连那个“老熟人”的办公室都进不去,别人早忘了他是谁。但比夫并没有简单地走人,而是溜进办公室,鬼使神差地偷了老板的钢笔。这也是作者的一个妙笔,用具体的钢笔来代表抽象的愿望,用偷东西这个外在行为来表现人物内心的不甘。而且我们不要忘记,在前面威利的回忆中,比夫小时候就偷过学校的橄榄球,这说明偷窃绝非一时兴起,而是有个一以贯之的内在动机。布列松有部经典电影名叫《扒手》,里面年轻的主人公认为自己高人一等,所以有权打破社会规范。其实比夫与此类似,他的偷窃不是贪财,而是通过故意僭越规则,来证明自己具有特殊价值。比夫拿着钢笔匆忙逃窜,然而跑着跑着,他一下子全想通了——他根本就不需要这支笔,正如他不需要按照父亲威利的期望去生活。

可威利根本听不进比夫开诚布公的话。威利自己失业了,就要求儿子必须成功,当这个期望落空,他就发起癔症。一旁的弟弟哈皮只好骗威利,说哥哥今天虽然只见了老板一面,可是约了明天吃饭详谈,这才让威利消停。不过你也别以为哈皮是好心,其实他是嫌这个疯爹妨碍他泡妞。威利去厕所以后,哥哥比夫也走了。比夫知道自己留下只会惹父亲生气,就拜托弟弟哈皮照看好爹。谁知比夫前脚刚走,后脚哈皮就勾搭了两个女人快活去了,居然把威利独自扔在卫生间里。

卫生间外面的敲门声,让威利想起一段往事——当时,他正在一个小旅馆里和一个陌生女人偷情,突然有人敲门。威利把情妇藏进卫生间,打开门一看,外面竟然站着比夫。原来那年比夫数学真的没及格,大老远从纽约跑到波士顿,想叫老爸去跟老师说说情,毕竟平时威利在比夫面前老吹嘘自己是个说话有分量的大人物。威利一口答应,把比夫推出门外。可是比夫的包落在里面,回来取包的时候,比夫撞见了威利的情妇。威利连忙把情妇打发走,然后就要拉着比夫一起回学校找老师,可是此时,比夫坐在地上抽泣,怎么也站不起来。

威利告诉儿子,这女人只是一个客户,过来看看样品而已。当然这个说辞太拙劣了。威利又告诉儿子,自己和这个女人没什么感情,只是寂寞而已,这种事你长大就会懂了。这话比较诚实,但也完全无法安慰比夫。威利没有办法了,这时候他只能恶狠狠地对儿子吼道:“我命令你,站起来!”父亲有命令儿子的权力,可当一个父亲只能诉诸这种权力时,恰恰说明他在孩子面前已经丧失了全部的威信和爱戴。而且我们都知道,你没法“命令”一个人去原谅。

比夫本来暑假去补考一下数学就好,但他没去,反而把自己最心爱的球鞋扔了。这件事被隔壁那个书呆子伯纳德看见了,他后来对威利说,那时候他就知道比夫准备把自己的全部人生都扔掉了。伯纳德问威利,怎么比夫去了趟波士顿,回来就像变了个人?威利只是回答,儿子自甘堕落,别赖到爹的头上。这里还有必要展开说说比夫的“自甘堕落”。比夫到社会上打工,总会突然做出一些失控的事被开除,因为比夫受不了有人给他“下命令”——显然,这与那天被威利“下命令”造成的创伤有关。但是这和比夫本身自由散漫的天性也有关。我们很难说清楚两个原因各自的比重,而正是父子互相推卸责任,造成了他们关系的僵局。

晚上,比夫和哈皮先后回了家,被母亲琳达痛骂。琳达骂比夫是一事无成的二流子,骂哈皮是玩弄女人的流氓,两个做儿子的,千不该玩不该,怎么都不该把自己的爹一个人扔在饭店厕所里,让威利伤心得“几乎是爬回家来的”。哈皮还要撒谎狡辩,比夫却平静地接受了责骂。比夫是来和威利告别的,他向父亲伸出了一只和解的手,威利却拒绝握住,还愤怒地对比夫说,你一生就那么点怨气,“当你在铁轨旁烂掉的时候,别忘记这是谁造成的。我不会背这个黑锅!”而这时候比夫抱住威利痛哭,告诉父亲,自己早就不怨他了,咱们之所以落到今天这个地步,原因很简单,其实咱们都“一毛钱一堆”的普通人。比夫只能是一个农夫,正如威利只能是一个小小的推销员。

威利听完,不知所措。当众人都上楼歇息以后,威利独自在楼下和幻觉中的哥哥本商量。威利固执地认为,只要给比夫一笔钱,儿子就一定会创立一番事业,自己的保险金正好有两万,用自己一条残命去换,简直太合算了。本是威利的幻觉,在威利心中代表一种舍命发大财的精神,所以不会真的反驳威利。幻觉中,本穿着一身白得发亮的西装,看了看手表,又要去赶轮船淘金了,他叫威利跟上。一切仿佛回到了多年以前,威利终于有机会重新选择。此时琳达发现楼下的丈夫似乎行为异常,开始呼唤威利的名字,而威利已经走到大门口,转过声,做了一个“嘘”的手势,仿佛要让现实和幻觉中一切纷纷扰扰的声音都静下来。而这一声“嘘”,也是唠叨、吹牛、诉苦、咒骂了整台戏的威利,拥有的最后一句台词。威利走出大门,接下去我们就听到了车子撞毁的声音。

威利就这样死了。这是一种双重死亡,一方面是推销员之死,死于失业。另一方面则是一个父亲的死,但却不是死于失爱,反而恰恰是死于重新得到儿子的爱。大批评家哈罗德·布鲁姆将威利比作沙翁悲剧中的李尔王,作为父亲他们贪求子女的爱,可是得到以后却发现自己不配。威利能够忍受一个不孝而“前程远大”的儿子恨他,却接受不了一个平凡的儿子爱他。因为这等于说,他不仅误导了自己一辈子,也误导了孩子一辈子。整部戏真正的反转,不是在情节上揭露父子矛盾里隐藏着一桩出轨的旧怨,而是在心理上揭露父子俩都在用这件事小题大做、自欺欺人,以此逃避一个简单而残酷的事实:其实彼此都是卑微的普通人。

美国梦看似没有门槛,谁都可以做,但毕竟不是所有美梦都会成真。很多人总结这部戏,就是天真的下等人发错了梦的悲剧。我倒觉得不止如此。这就说到第三部分了。

此剧还有一个简单的尾声,名为“安魂曲”,其实就是借威利的葬礼,来平复一下观众的心绪。葬礼上,琳达说,说威利这一走,仿佛又像过去无数次出远门去推销东西一样。叫琳达痛苦的,不仅在于这次她知道丈夫不会回来,还在于她根本不知道为什么这次丈夫要出门。琳达表达了悲切的爱和困惑,比夫则提供了一种解答,他说父亲做错了梦,“一生没认清自己是个什么人”。这种看法我们上面也说过了。但是,作者并没有把这个作为结论,而是又安排威利的邻居老友查利说了一段话。查理说:“可不敢怪罪这个人。威利一辈子是个推销员。推销员的生活没有根基,他不会拧螺丝,不会开药方,也不懂解释法律。他得一个人出去闯荡,凭的只有一张笑脸和一双锃亮的皮鞋,可是只要人们对他没有笑脸,那就大难临头了。推销员就得靠梦想活着。”

前不久我特意去网上观摩了一下1983年北京人艺版的《推销员之死》。很多弹幕都在骂威利,说他有病得治,说他害人害己,说他是眼高手低的loser,说他是出轨的渣男。也有一些上升到社会批判的高度,说资本主义真残酷,美国梦真虚伪,等等等等。某种程度上说,他们都对,但这样看戏,恐怕还是错过了这出悲剧关键的内核。

我们要注意,悲剧不是惨剧。鲁迅说,悲剧是把有价值的东西摔碎给你看。如果威利身上没有一点价值,那么他的故事就不成其悲剧,更不会变成经久不衰的经典。这部戏并没有正面展现威利在路上搞推销的样子,然而当我回过头设想他再次强行撑起信心和微笑,以一种自欺欺人的天真和乐观,再次开始数百英里的旅行,威利的形象似乎总有一点儿像逐日的夸父,像那位骑着一匹老马的堂吉诃德。威利追逐的梦,从来不是一个具体的金钱和职位,而是一种模模糊糊的自我实现,它似乎永远近在咫尺,看得见却摸不着。我想,半个多世纪以来的观众,之所以对威利有如此强烈的爱憎,毕竟是在他身上看到了自己的影子。人类的可笑与可敬,本不是那么黑白分明,正如臧克家写的两句诗:“人一生追逐幻光,可谁把幻光看作幻光,谁就坠入了无边的苦海。”

好,这本书的内容就说为你解读到这里了。

总结一下,《推销员之死》是戏剧大师阿瑟·米勒的经典悲剧。推销员威利·洛曼身上浓缩了很多个层次。首先他代表了资本主义社会的底层劳动者,他们最后像橘子皮一样被资本家无情地抛弃。更令人痛心的是,这些小人物却有着与现实不相称的梦想,自己不行,就强加给孩子,难免造成两代人的冲突。这种不顾现实的对于梦想的坚持,虽然有很大自欺欺人的成分,却也有一种堂吉诃德式的高贵。对于一个人也好,一个社会也好,如果失去这种打破现实的做梦的激情,就一定会沦为平庸。以推销员威利为镜,我们每个人都能更清楚地看到自己的选择。

撰稿:李迪迪 转述:徐溟旭 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.半个多世纪以来的观众,之所以对威利有如此强烈的爱憎,毕竟是在他身上看到了自己的影子。

2.这种不顾现实的对于梦想的坚持,虽然有很大自欺欺人的成分,却也有一种堂吉诃德式的高贵。

3.推销员也是拓荒者,在那个时代,这个职业最能体现美国的生活方式和精神价值。