《接触》 怀沙解读

《接触》| 怀沙解读

关于作者

卡尔·萨根,美国著名的天文学家、物理学家、科普作家。作为科学家,他研究建立了金星大气的温室模型,牵头设计了无人探测器先驱者带向宇宙的地球名片,多次获得 NASA 颁发的科学成就奖;作为科普工作者,他不仅获得过普利策奖、阿西莫夫科普奖,他自编自导的科普纪录片《宇宙》也风靡全球。

关于本书

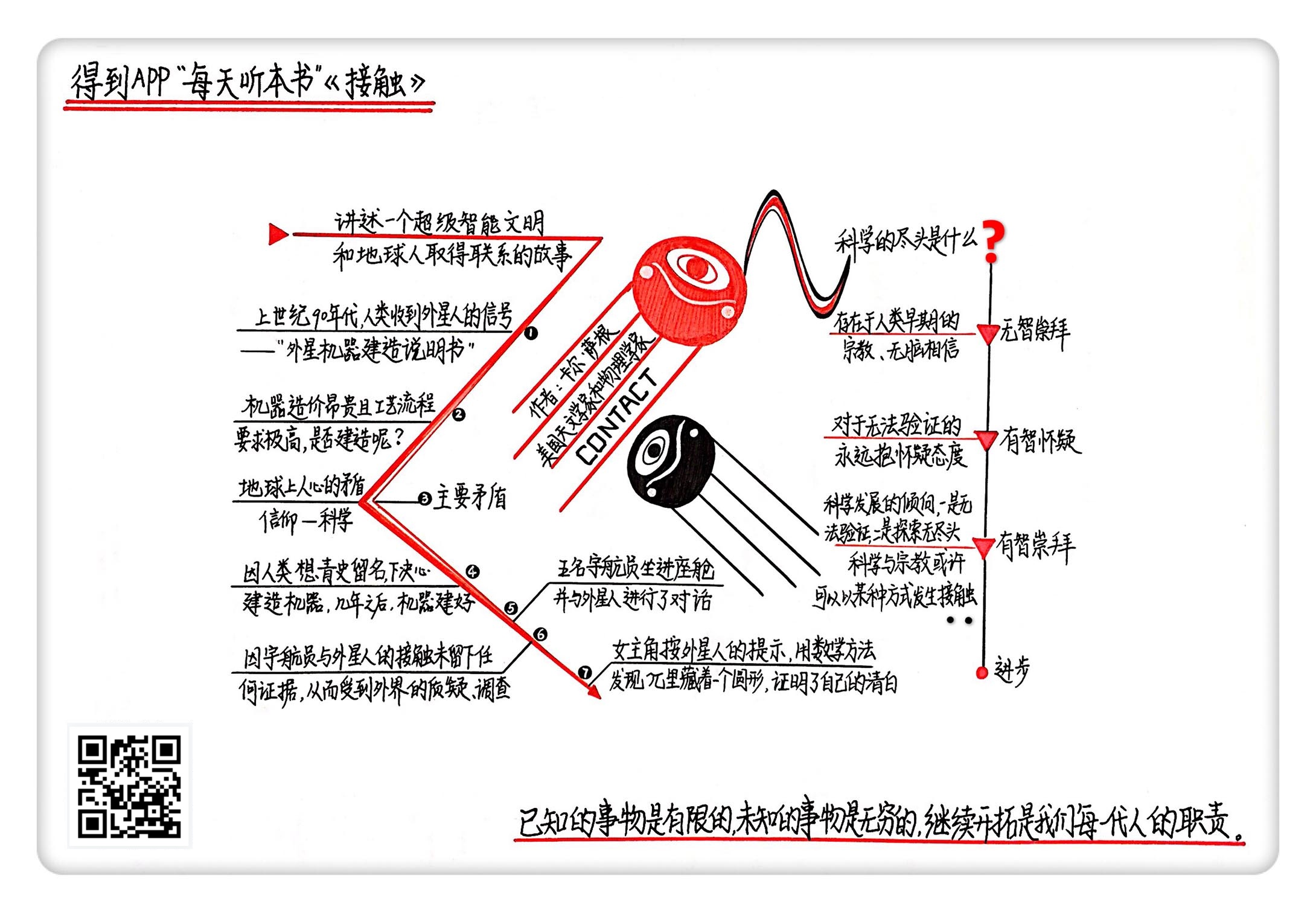

《接触》是卡尔·萨根唯一一本长篇科幻小说,曾被改编成电影《超时空接触》,收获了不俗的票房。在本书中,作者将自己参加过的“SETI(搜寻地外文明计划)”,展开成一个女科学家收到地外文明信号后的传奇故事。小说情节在自然科学和社会科学的自如切换中展开,描述了人类需要共同面对的话题。其中最有价值的是,卡尔·萨根通过这部科幻小说向读者展示了他作为一个科学家的终极一问:科学的尽头是什么?

核心内容

20世纪90年代,人类破解了一组来自高级地外文明发来的信号,内容包含了一种复杂机器的建造说明书。这种机器体积巨大,造价高昂,而且功能不明,但在野心和好奇心的驱动下,政治家和科学家最终促成了机器的建造。机器建成后,参与发射实验的科学家跟发来信号的高级文明进行了一次对话,但这场超时空的接触没有留下任何过程资料,被外界认定为一场巨大的阴谋。最终,科学家在数学里找到了这次接触的证据,揭示了数学是宇宙颠扑不破的通用语言,也展示了作者想表达的科学观,那就是当代科学的发展将从“有智怀疑”进入到“有智崇拜”的阶段。

你好,欢迎你每天听本书,怀沙继续给你说科幻。

这期要说的这本小说叫做《接触》,基本上,讲了一个超级智能文明和地球人取得联系的故事。这本小说最大的一个特点是,作者是一位标准的科学家,而且,是上世纪80年代最著名的美国天文学家和物理学家,名字叫卡尔·萨根他的科学贡献非常了不起,比如在人类对金星还没有什么了解的时候,他就研究建立了金星大气的温室模型,发现金星表面是干燥高温的,后来他的结论得到了证实。再比如他对探索地外文明特别感兴趣,上世纪70年代美国发射的无人探测器先驱者10号和11号,携带着地球文明送给外星文明的名片,上面记载了地球的各种信息。这个地球名片,也是卡尔·萨根牵头设计的。

卡尔·萨根是怎么成为公众人物的呢?这要说到1980年,一部叫《宇宙》的科普纪录片风靡全球,全球一共6亿人看过这个纪录片,它讲的就是宇宙的基本概念。这个片子,就是卡尔·萨根担任编剧和出镜主持人。这个纪录片的流行,让他成为了家喻户晓的人物。

这么说吧,在当时,卡尔·萨根的知名程度和人物定位,就和今天的霍金差不多。你说,如果是一个像霍金一样的科学家突然说,我要写一部长篇科幻小说,那得多让人期待。这样的人要写科幻小说,一定不光是为了讲一个好故事这么简单,他一定是想把自己的一些思考,放在科幻小说里告诉人类。说白了,这是大师在给人类指路。

卡尔·萨根要写科幻小说的消息一公布,全世界都期待得不行。美国一家出版社在卡尔·萨根一个字都没写的情况下,就支付了200万美元的天价稿酬。这个小说就是《接触》,《接触》也让全世界的人看到了什么是科学家的知识和想象力的完美结合。1997年,这部小说被拍成了电影,被翻译成《超时空接触》。如果你已经看过这部电影了,那更建议你听我们的这个解读,因为小说最后的结局和电影是完全不一样的。

《接触》这个小说涉及的话题很多,但我认为最有价值的,是大科学家卡尔·萨根通过科幻小说向我们提出了一个问题,我们可以概括成:科学的尽头是什么?在音频的最后,我会帮你总结出小说对这个问题的回答。下面,我们来进入小说的情节。

《接触》讲了一个超级智能文明和地球人取得联系的故事。

上世纪90年代,人类突然收到一个从宇宙发来的信号。这个信号发过来的时候,是有节奏的,就像摩尔斯电码一样,长长短,短短长,人类发现它的节奏竟然是质数序列。质数就是除了1和自己本身,不能被任何数字整除的数字, 像3-5-7就是质数数列,我们在讲《太空漫游》这本小说的时候说过,在宇宙里,要证明自己是智能生命,你就只要向对方证明你懂数学就行了。所以,这组信号说明,人类在宇宙里不孤独了。全世界都非常兴奋。人类锁定了信号来源的位置,是在25光年之外的天琴座,阿尔法星,我们中国人非常熟悉,就是织女星。信号分成两部分,是叠在一起的,拆开之后,发现一部分是乱码,另外一段竟然是一段视频。结果,把视频播出来之后,科学家的下巴都吓掉地上了。视频里竟然是希特勒,正在一个主席台上,宣布1936年柏林奥运会开幕。

人类就吓坏了,外星人你这几个意思啊?第一次见面就给我发希特勒?但查了一下资料明白了,原来1936年,是人类历史上第一次用比较强的信号转播奥运会,然后这组信号就同时以光速飞向宇宙了,织女星人就收到了。当然,织女星人也不知道希特勒这是在干嘛。他们把希特勒视频附上的意思,就跟咱们回邮件似的,把来信也附在回信里,告诉你们地球人,这个信号是单独回复你们的,不是群发的。等于说邮件的正文,是在那个和希特勒的视频信号叠加在一起的乱码信号。但这个乱码看不懂,全世界的科学家和语言学家研究了好几个月,一点头绪也没有。

这时候,一个叫哈顿的人出现了。这个哈顿已经80多岁了,是一个超级成功的企业家,人物设定有点像伊隆·马斯克老了之后那个感觉,很多人类高科技技术都掌握在哈顿手里。哈顿就找到主流科学界,说我的团队已经破解了这个信息,我给你们一点提示吧。主流科学家一试,结果,乱码全部破解成功。原来,织女星人发来的消息,是一台非常巨大的机器建造说明书,这台机器大概几百米高,占地面积几平方公里。但这机器是干嘛的,织女星人没说。人类一琢磨,那啥意思啊,就是让我们把它造出来呗。

这时候,哈顿也站出来了,说我是个商人,无利不起早,我帮你们破解密码呢,其实就是想接这个造机器的活儿。人类就算了一笔账,这台机器的造价在几万亿美元左右,在1984年,大概相当于整个美国全年的GDP。那为什么这么贵呢?因为这台机器的技术含量太高了。写到这,卡尔·萨根详细描写了很多机器设计图的科学细节。举个例子,建造说明书里说:要造这台机器,你们人类先准备两吨纯度是96%的金属铒吧。听完这句话人类是崩溃的,大哥,你这说得容易,来两吨,铒可是稀有金属,成本是非常高的。这是一点,原料贵。第二点是工艺流程要求非常高,说明书全都是各种不明觉厉的、人类从来没见过的建造流程。

在这个外星机器说明书里说,有一个第408号机械零件,这个零件长什么样不重要,关键是造出来之后,还得把它放到一个磁场强度为200特斯拉的超强磁场里,这个特斯拉是磁场强度的单位,得在这个200特斯拉的超强磁场里,让第408号零件高速旋转,转到一定速度之后,再减速,等它完全静止之后,好,这个零件才算造好了。

如果在这个转圈的过程里,出现了什么意外,比如转速没有达到,或者电压不稳导致磁场强度没达到,对不起,那这个零件就废了,必须从头再造一个,拿回来重新转一次。你知道200特斯拉的磁场有多强吗?2014年,人类造出来的最强磁场也只有100特斯拉,等于是,要造第408号零件,任务就分解成,先得造一个磁场,比世界最强磁场至少强一倍的磁场,那你想那得多少钱?但为什么要在磁场里这么转圈圈呢?这么转,能让原子结构发生改变吗?人类完全不明白,那对于一个根本不明白的技术,你还真不敢糊弄,因为万一造出来不好使,还不是坑自己。所以,恨不得每一个零件,都是一条高科技流水线,那这能不贵吗?

这时候,人类就分成了两派意见,一种认为造,一种认为不造。赞成不造的,主要是一派宗教领袖和忠实的信徒,他们坚决反对,第一是太贵,有那个钱,不如造福人类呢。而且更重要的是,他们认为这是来自异教徒的东西,是邪恶的。你们人类不听上帝的神谕,而听什么织女星人的鬼话,这个行为是不忠于我们的信仰的。所以,这些人非常激烈地反对,甚至放话说,你们要是敢造出来,我们就敢把这个机器给炸掉。而赞成造的,主要是政治家、科学家,还有大量有好奇心的民众。他们认为,这是人类最最重要的事,为了真相,为了好奇心,我们必须把这个机器造出来,这就是我们这一代人的历史使命。

好,故事讲到这,大概进行了一半左右。地球人,就在这个外星说明书面前,表现得犹豫不决。

下边我们从小说里跳出来,稍微点评一下。

我们看,作者在这里引出了小说的主要矛盾:不是地球人和外星人的矛盾,而是地球上人心的矛盾,再说得具体一点,是信仰和科学之间的矛盾。我们试着从理性的角度分析一下,为什么宗教团体不希望和外星人联系呢?答案是:因为宗教希望保留一点朦胧,这点朦胧可能是他们最后的一点领地了。

我们看,人类最近几百年,是一个科学把宗教的朦胧世界观全部弄清楚的过程。原来,宗教对于世界是有完备的解释的,什么日月星辰,地上跑的,水里游的,我们吃的喝的,都解释得很好。但后来科学来了,说你说的那是什么啊,我来重新解释一遍吧,这是恒星,那是行星,这是H₂O,那是蛋白质。人们一看,科学不光是说得更精准,而且说得都对啊。所以最近几百年,是一个宗教从解释领域退缩,而科学不断在接管这些领域的过程。到了21世纪,宗教的解释领地,基本就只剩一些哲学概念了,比如:我们从哪里来,是谁创造了我们,这些问题。这些事,科学确实也没说清楚,所以宗教的朦胧解释还是有市场的。但说得不好听点儿,宗教就只剩下最后这么一小块哲学上的遮羞布了。

但现在,人类居然要和智能外星人联络一下,那如果这个机器造好了,真从里面爬出一个八条腿的外星人来,对人类说,其实太阳系就是我们的一个实验室,你们人类就是我们培养的一种细菌,那宗教这最后的一块遮羞小布,不就被扯下来了吗?宗教的解释大厦,不就全部崩塌了吗?对于这种事,科学家那边是不介意的,没错,我就要把你这块遮羞布扯掉,这事我们干了几百年了,科学家是不希望世界上有朦胧的东西的。所以,宗教希望保留朦胧,科学希望消灭朦胧,这是宗教反对人类和外星人勾搭的理性原因。

那卡尔·萨根站在哪一边呢?在行动上,他是站在科学家这边的,但在精神上,卡尔·萨根也含糊了,因为他在下面的情节里,让科学表现出了前所未有的无力。下面,我们回到小说情节里。

刚才说到,人类在为要不要建造这个机器而吵架。人类最后的决定是:造。理由很简单,不光是科学家想造,政治家也想造,这可是人类历史上天字号的丰功伟绩,哪个政治家不想青史留名呢?最后,零件在全世界的不同的地方造,建好之后再往一起拼装。人类有史以来最大的工程开始了。而那个商人哈顿,也接了好多活儿,赚了好多钱。几年之后,这台机器造好了。中间也受到各种宗教团体的破坏,不过最后还是建成了。

机器造好之后,人类有点猜出来它是拿来干嘛的了。因为在机器的正中间,有一个可以坐5个宇航员的座舱。人类就想,这应该是一个传输设备吧?人类选了5个不同肤色的科学家,坐进座舱里,准备发动这台机器。结果,在按了电钮之后,这台机器真的开动了,这个机器的几个巨大的同心圆开始转起来了,越转越快。5个宇航员在座舱里,感觉有点晕乎,看见座舱一会在宇宙里飞,一会又进了像虫洞一样的空间,全程有一种做梦的感觉。

小说重点描写了女主角的经历,等她醒过来的时候发现,自己一个人坐在一片沙滩上。沙滩那边走过来一个人,竟然是自己去世多年的父亲。父亲对女主角说,我就是外星人,为了让你不感到陌生,现在借用了你父亲的躯体,你们很聪明,机器造得不错,我们就是想让你们来找我们的。

接下来,外星人大概表达了三层意思:首先,我们是一个超级智能文明,我们住在六亿光年之外的一个星系。织女星只是我们的一个信号发射塔,这次联络你们没什么具体的事,就是告诉你们一声,你们人类已经进入了宇宙文明的序列,相当于大家打了一声招呼,交个朋友。第二层意思,宇宙是一个友爱的大家庭。以后,我们就负责给人类提供一帮一的服务,但是,这个帮助是有条件的。你们人类要值得被爱,我们才愿意爱你们。但你们现在不太值得被爱,你们的攻击性太强了,地球上还充满了暴力和冲突。你们赶快把地球那些破事摆平了,让自己成为一个真正文明的种族,我们才愿意帮你们。不然,我们以后也懒得管你们了。第三层意思,以后,我们会主动联系你们人类,至于将来干什么,你们等我们的消息吧。

然后女主角代表人类,问了外星人两个问题:“请问,你们在做什么?你们有终极目标吗?”对方说:“我们有终极目的,就是扭转热寂。简单说,就是扭转宇宙渐渐走向死亡的大趋势。我们正在试着给这个宇宙增加物质,扭转这个死亡的趋势,有好几个超级文明已经加入了我们,试验结果还不明确,但我们在努力。”

女主角问的第二个问题是:“在宇宙里,你们有畏惧的东西吗,或者说,你们有信仰吗?”对方说:“我们有畏惧的东西。我们也有信仰。我们对于宇宙里的一些现象,感到非常困惑,有很多迹象表明,这个宇宙在我们之前,就有高级文明存在。但是它们灭亡了,这些事情我们说不清。同时,我们非常敬畏数学,如果真的有造物主的话,它应该是十一根手指头,在圆周率π里,有造物主们留下的秘密。”

说完这些话,女主角突然就醒了,发现自己的身体已经回到了机器的舱室里,其他4个宇航员也都醒了。5个人的经历都很像,外星人都附体了他们的亲人,对话的内容也基本完全一样。这时候,驾驶室的舱门开了,一个人类走了进来。所有人的第一反应都是问,现在是哪一年,根据相对论效应,地球上可能已经过了许多年。结果对方说,什么哪一年,你们没事吧?实验失败了,你们快出来吧。

5个人出来之后才弄明白,原来座舱外面的人类看到的景象是,外星机器在通电转了几圈之后,就停了,然后机器就灭了。整个座舱一下也没离开过地球。5个宇航员说不可能,快去查我们随身的摄像机,你们就知道了。结果一看,随身摄像机都是空白的,什么也没记下来。什么穿过黑洞,什么沙滩对话,全都没有证据。

外星机器运转的结果,就在全球传开了,人类就愤怒了,哦,我们花了这么多钱,结果,外星人见面什么干货也没给啊,大老远把我们喊过去,就是给我们上课,让我们和平友好,这种低级鸡汤,还用大老远跑去听吗?而且,科学家应该最讲究证据啊,你们怎么一点证据也拿不出来呢?

故事讲到这,小说剧情来了一次大反转。突然有人提出一个假说,认为整个事情是那个商人哈顿的一场骗局。所有事情,都是哈顿导演的。故事最开始,是哈顿在地球上设计了一台所谓的外星机器,然后自己编了一套密码,把机器写成说明书。然后再派了一台人造卫星,在宇宙空间里模拟从织女星给地球发信号,让地球以为是外星信号。然后哈顿自己再站出来,假装帮你们破解密码,骗人类造这台机器,赚全人类一大笔钱。最后怎么收场呢?只能是买通5个宇航员,大家统一口径,就硬说我们云游宇宙了,说我见着我爹了,我找到我姥爷了。要不然,怎么解释摄影机都没有拍到东西。整个过程,全都是哈顿的套路。

这个解释一出来,世界舆论哗然。因为这个解释太符合奥卡姆剃刀原理了,简单的就可能是最真实的。结果,全人类都火儿了,要去找哈顿算账,但这时候发现哈顿已经死了,也不知道是被人弄死了,还是寿命真到了。政府也特别成立了专门的问责调查机构,严格审查这五个宇航员。但五个宇航员一口咬定,自己没参与任何阴谋,外星人和他们的沙滩对话,肯定不是幻觉。故事讲到这,就变成了一个各执一词,谁也说服不了谁的状态。在故事的最后,证明了科学家的清白的,还是女主角自己。女主角知道,只有一件事可以证明自己,就是外星人最后说的,那个藏在π里的秘密,如果发现这个秘密,那就能证明外星人的事,也能证明自己的清白了。

在小说的最后一个段落,女主角按照外星人的提示,用十一进制数学,把π一直往下计算,π本来应该是一个无限不循环小数,但在计算到了10的20次方之后,惊人的事情出现了,π从随机分布的数字,全部变成了0和1,女主角让计算机对0和1进行了排列,发现把这些0和1用一个特定的行数和列数排列成一个正方形方块的话,图形是在密密麻麻的0的背景上,用1这个数字,画成了一个圆形。女主角被这个惊人的发现吓得目瞪口呆——她知道,这就是外星人告诉她的,那种让超级文明敬畏的东西,它可能是创造数学的那个神灵的签名,也可能是造物主本人的签名。她现在迫不及待地要把这个消息告诉全世界。故事讲到这里,小说就结束了。

好,我们先来看一下这个结尾。首先,我们来看,为什么在一个 π 里,藏一个圆形,就是一件特别了不起的事呢?这就要涉及另一个问题,就是这个世间,有什么知识是最最颠扑不破的,最难以撼动的。答案就是数学。

我们回想一下,从小到大,我们都在学习各种门类的知识,包括语文、数学、英语、物理、化学、历史、政治。在年轻的时候,我们都倾向于这是确定性的知识,这都是有恒定标准答案的知识,但是后来我们发现,其实每种确定性的知识,在某种特定的情况下,都是会发生变化的。比如说,一个掌握巨大权力的君王,就能改写历史、政治。而一个强大的国家,能改变一个国家的语言。最强大的统治者可以改变地理,比如说隋炀帝挖一条大运河,打通南北水系,这就是实打实地改变了地理。但要改变化学,就难很多,你让隋炀帝怎么努力,他也不能把水变成氢气和氧气,这个超出了他的能力。而对于人类来说,最难改变的是物理学,至今为止,最厉害的人类,也只能理解物理规律,没有谁能改变物理。但有东西能,黑洞能。

在黑洞周围,物理学也灰飞烟灭,在黑洞的奇点里没有时间,引力无限大,一切物理定律都失效。但是,最后的终极大BOSS,黑洞也改变不了的东西,是数学。为什么这么说,因为包括黑洞在内的天体,都是先通过数学预言出来的,是数学告诉我们,可能有黑洞,然后人类才在宇宙里发现了黑洞,所以黑洞当然符合数学规律。我们可以这么总结,在自然界,物理学覆盖所有学科,但数学覆盖物理。

说了这么多,我们就为了得到一个结论,数学是最最难以撼动的。而圆周率π,是数学最最基本的概念,是在宇宙被建立之初就定下来的。所以说,如果我们发现一个人,或者说是一种东西,能跑到π里面去留一个签名。那我们一定要问一句,敢问您是何方神圣。只能说明,这是宇宙的总设计师留下的签名。所以,整个小说表面上讲的是一个人类被外星人叫过去,批评和鼓励了一番的故事。但在精神内核上,是一个科学家在几百年时间里,一直从宗教手里争夺世界的解释权,但是遇到外星科学大神之后,外星大神说“对不起,我信教”的故事。

那我们来回答,开篇提出的问题。在卡尔·萨根眼中,科学的尽头是什么?我觉得可以概括成四个字:有智崇拜。这个说法是卡尔·萨根在另外一本书《卡尔·萨根的上帝》里提到的,在那本书里,他详细地阐述了自己的科学观和宗教观。

那什么是有智崇拜?我们可以通过它的两个反义词来定义它。有智崇拜的第一个反义词,叫无智崇拜。人类早期的宗教就是无智崇拜,要求你必须无脑相信。这一种无智崇拜,卡尔·萨根是不赞同的。而有智崇拜的另一个反义词,我们可以叫有智怀疑。这一类人典型的画像就是科学家,他们想尽办法掌握更多的知识,而对那些无法验证的东西,永远抱怀疑态度。所以对于信仰、宗教,既然不能证实也不能证伪,那就姑且认为不存在。这些人严守走一步说一步话的性格,让这个世界一步步扎实地进步到了今天,是极大地推动社会进步的。

人类从无智崇拜,一步步走向有智怀疑,这是一个进步,但卡尔·萨根认为,或许该向下一个状态进步了,这就是有智崇拜。我们再进一步分析,为什么卡尔·萨根会得出这样的结论?我觉得作为站在物理最前沿的科学家,卡尔·萨根应该感到了当时科学发展的两个倾向。

第一个倾向是,一流科学家能证实的东西越来越少。今天的理论物理学家研究的东西,几乎是永远也不可能得到验证的。举个例子,像霍金辐射,是用来描述黑洞怎么向外蒸发它吸收的物质的,但几乎不可能有生命能顶着那个引力的强度去黑洞附近采样吧?还有,有的科学家在研究宇宙起源的一些问题,那就必须取得宇宙最原始的物质。但是宇宙大爆炸造成的空间膨胀的速度是超光速的,也就是说,那些我们想找的物证,在用超越一切的速度和地球远离,那是永远永远也不可能回来了。那你们这些科学家,还说别人呢,你们一生自己不也在研究虚无缥缈、无法验证的东西吗?你们信奉的东西和宗教又有什么区别呢?这是第一个倾向,无法验证。

第二个倾向是,科学知识的探索恐怕是没有尽头的。最近几十年,人类在微观、宏观世界的研究都取得了很大的进展,但也有一个特别郁闷的事,就是两头不靠岸。宏观世界和微观世界,似乎都是没有终点的。在宏观世界,我们知道宇宙边界在扩大,但膨胀的外面是什么?宇宙侵占了谁的空间呢?科学家只能说我不知道。还有,你们科学家说宇宙大爆炸是世界的起点,那大爆炸之前呢?是什么让它爆炸的呢?科学家只能说我不知道。

微观世界也一样,最开始人类发现了原子,然后发现质子电子,后来发现了比质子更小的夸克。关于夸克这个名字,中国作家王小波点评很幽默,他说这代表了西方科学家的无奈心情,因为夸克是一种虚构的鸟类,它的叫声是quakquak,叫完之后,天就黑了,故事就彻底结束了。换句话说,科学家想说,就到这吧,别再有了,但是不行,现在又发现了上夸克下夸克,还有更小的弦理论。所以,人类科学,就像在追两部永远都不完结的美剧,科学家是一群永远得不到终极答案的人。

一生研究的东西无法验证,一生研究的东西没有终极答案,一流科学家的日子就是这么可怜。这就带来一个很严重的问题,就是两个字——心慌。可别小看心慌,这可是个大事,它会让一个人没有归属感,尤其是在每个礼拜天,一家老小都开开心心地去充满阳光的教堂里祷告,但你说我要去研究一些既无法验证、也没有答案的东西,那这个人得有多孤独呢?王菲在歌里问,要有多坚强,才能念念不忘?我们也想问,要有多坚强,才敢拒绝所有信仰呢?

所以这个时候,答案就出来了。有智崇拜是一个比较好的状态,科学家面临的,不是要不要扯掉这块遮羞布的问题,而是自己也可能要躲进去的问题。或者说,至少像小说的题目——接触,科学家和宗教,是不是也可以以某种方式,发生接触。我们实际看到的现象是,绝大多数西方一流科学家是有宗教信仰的,但这个偶像,并不能延缓他们理解世界的脚步。

在音频的最后,我们一起来分享赫胥黎的一段话,这段话曾经出现在卡尔·萨根的纪录片《宇宙》里:已知的事物是有限的,未知的事物是无穷的;我站在茫茫无边神秘莫测的汪洋中的一个小岛上。继续开拓是我们每一代人的职责。

撰稿、讲述:怀沙 脑图:摩西

划重点

1.小说的主要矛盾,不是地球人和外星人的矛盾,而是地球上人心的矛盾。也就是信仰和科学之间的矛盾。宗教团体不希望和外星人联系,是因为宗教希望保留一点朦胧,这点朦胧可能是他们最后的一点领地了。

2.数学是最最难以撼动的。而圆周率π,是数学最最基本的概念,是在宇宙被建立之初就定下来的。

3.在卡尔·萨根眼中,科学的尽头可以概括成四个字:有智崇拜。