《把人物写活》 刘玄解读

《把人物写活》| 刘玄解读

关于作者

作者大卫·科比特,小说家、写作老师,作品曾获“埃德加奖”提名。他在全美不同地区开设各类线上、线下写作课程,参与包括加州大学洛杉矶分校作家项目及旧金山写作社的写作项目等。

关于本书

尼尔·盖曼“大师写作课”倾力推荐,说这本书是“超越套路,直抵核心的人物塑造终极指南”。它会带着你,挖掘最能引起观众、读者共鸣的人物特质,细致、深入地探究人性的隐秘角落,一步一步教你写出有灵魂、立得住的人物。

核心内容

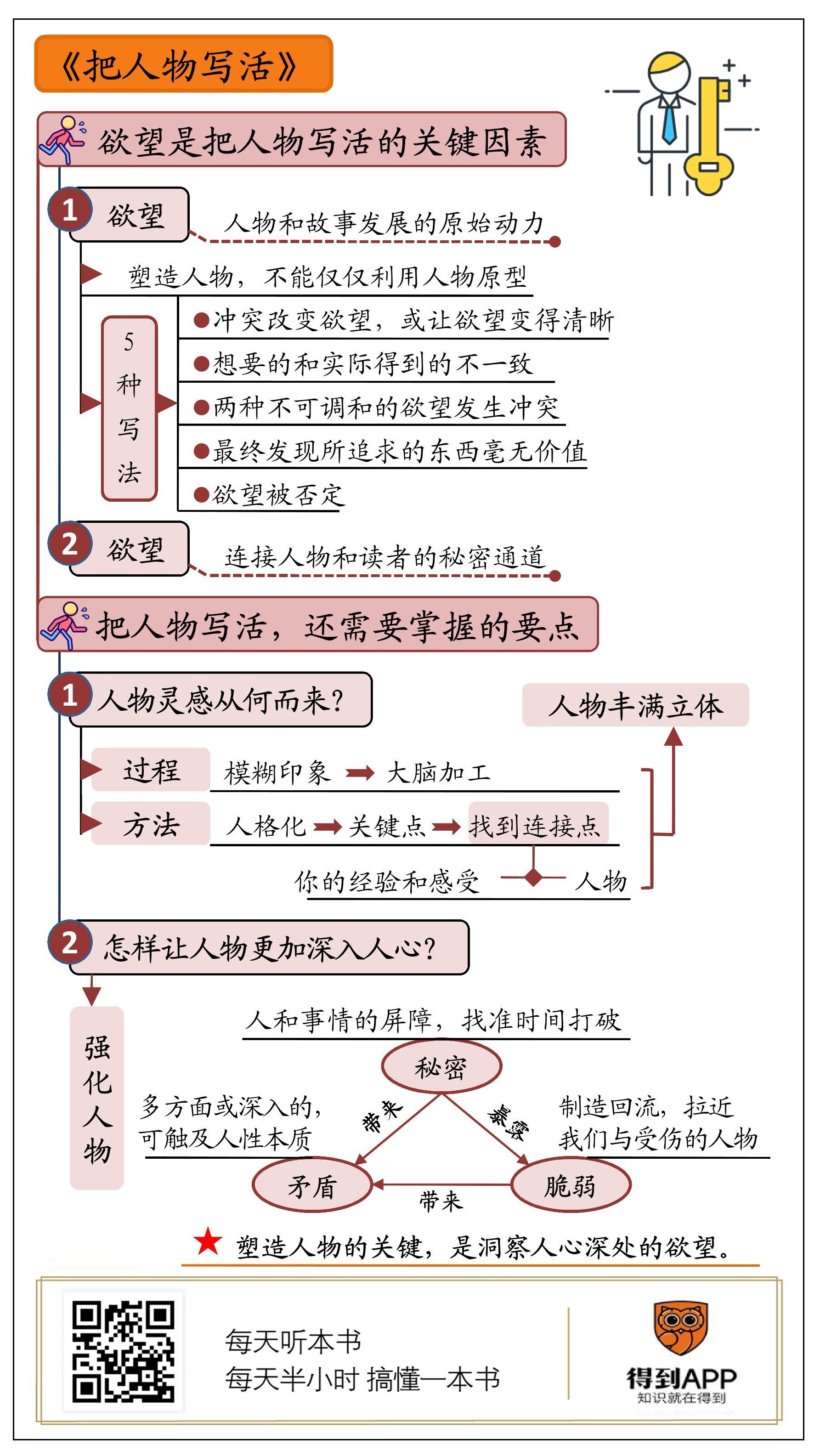

1.为什么说欲望是把人物写活的关键因素;

2.想要把人物写活,还有哪些要点是你需要掌握的。

你好,欢迎每天听本书。今天要讲的书,叫《把人物写活》。这本书说的是,想写出好故事,先要塑造人物;塑造人物的关键,是洞察人心深处的欲望。

人类持续进化,想象力是一切的基础。想象力从何而来呢?答案就是,我们与生俱来的讲故事的能力。这是尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》里提出的著名观点。这个观点影响很大,所以今天,我们经常听到有人说,讲故事已经不是作家的专业技能,而是各行各业的人都需要的基本能力。创业者讲故事,用愿景和事实讲出企业的价值;产品经理讲故事,用画面和文案讲出产品的魅力。故事可以传播知识,启发思考,引起共鸣。这么看的话,讲故事,简直是万能良药。

那么,怎么讲好一个故事呢?

我们来看看讲故事的大师,金庸先生是怎么说的。有一次,舞台剧导演赖声川和金庸吃饭,借机向金庸请教讲故事的秘籍。金庸说,他写小说之前,会先花大量的时间塑造人物,直到他的脑海里所有的人物,都像是有生命一样。金庸特别强调,只要到这个地步,把人物放到任何情境里,他们都会自己行动。怎么讲故事,还用发愁吗?

所以,想要掌握讲故事这门技术,塑造人物,可以说是一门必修课。今天要讲的这本书,就是要教我们塑造人物的方法。它的作者叫大卫·科比特,是个小说家,也是一位写作老师,在美国加州大学洛杉矶分校等地方都开设过写作课程。

得过科幻文学大奖星云奖的小说家尼尔·盖曼,特别推崇这本书,说它是“超越套路,直抵核心的人物塑造终极指南”。这话,听着有点“腰封式”的夸张,不过,读完这本书,你会觉得他也有一定道理。过去,很多讲人物创作的书会告诉我们,小说、电影里的人物千变万化,都逃不出几十种模板,按照套路来写就好。科比特这本书就不一样。他觉得,有了模板,也不一定能创造出好的人物。塑造人物,最终化腐朽为神奇的关键因素,是欲望。

接下来,我会分成两个部分来讲讲作者的主要观点。第一部分,为什么说欲望是把人物写活的关键因素;第二部分,想要把人物写活,还有哪些要点是你需要掌握的。

如果你问一位作家:你是怎么创作人物的?得到的答案经常神叨叨的。美国剧作家马丁·麦克唐纳说:构思剧本的时候,故事里的人物像幽灵一样,在我房间里徘徊,断断续续地跟我说话。我不得不打断他们,请他们闭嘴。这样,才有空把一切写下来。人物就好像活了一样,很多作家都有过类似的感受,不只是金庸和麦克唐纳。这其实就说明了一个道理:在开始写故事之前,最好先塑造人物。

那么,怎么塑造人物呢?

今天的小说家和编剧有一种常用的方法,就是利用人物原型,也就是开头提到的模板。原型理论,一开始是心理学家荣格提出来的。他的意思是说,不管多独特的人物,如果把时间线拉长到整个人类历史来看,都不算新鲜,相似的人物,总是一而再、再而三地出现。这样的人物形象,超越文化,存在于人类的集体无意识中。有学者又进一步做了总结,各种故事里的人物原型,加起来不过几十种。比如,神奇女侠的原型,是刚强的亚马逊女子;《金瓶梅》里的西门庆,原型是精明的商人。原型就像是做泥人的时候用的粗胚,作家拿到粗胚之后,再精雕细琢,赋予他一些特征,把他放到一个特定的环境里等等。对有些人来说,这个方法挺好用的。乔治·卢卡斯创作《星球大战》的时候,就用了这个方法,里面的主角卢克,就是典型的救世主原型。

不过,大多数超级英雄电影的主角,都是救世主原型,可其中真正让人印象深刻的、成功的人物,却凤毛麟角。所以作者说,对于用原型来塑造人物的做法,他一直有些怀疑。

用原型来塑造人物,有点像用星座或者属相看人。我们知道一个人是处女座,又发现他很爱干净,然后就说,你看,这就是典型的处女座,注重细节,容易挑剔。这种认识,会帮助我们更了解这个人吗?并没有,我们只是简单地把人做了归类,而且,这样归类还不一定正确。如果我们对人物的认识,仅仅是一个归类,知道他是救世主原型,或者亚马逊女子原型,那写出来的人物只是一个NPC。这就说明我们还没有做到位。就像海明威说的:作家应该创造活生生的人,而不只是角色。

所以,分析小说电影,原型理论挺好用的,但是塑造人物,却不一定好用,它没有抓住让人物“活”起来的关键因素。这个关键因素是什么呢?作者给出的答案,是欲望。欲望,是锻造人物的熔炉。它既是人物和故事发展的原始动力,也是连接人物和读者的秘密通道。

一个人生活在这个世界上,如果能彻底无欲无求,或许能做到宗教的开悟,但这样的故事,你大概不会想看,因为故事里什么都不会发生。所以有人说:没有欲望的故事,是一个死胎。这句话反过来理解就是,有了欲望,人物才会行动,才会跟周围的世界互动,才会发生改变。所以,欲望是人物行动的内在驱动力,它会推动故事向前发展。

人的欲望是复杂的,所以写欲望的方法也是复杂的。在书里,作者讲了处理欲望的五种写法,也举了很多例子,不过,这些例子都来自西方的小说电影,我们不太熟悉。接下来的解读中,我们就换成大家比较熟悉的例子。

要论塑造成功的人物,在当代中国作家里,很少有人能跟金庸比肩。金庸笔下让人难忘的人物太多了,《天龙八部》里的萧峰,绝对算一个。金庸塑造他,可以说,就是综合运用了作者提到的这几条写法。

我们来回忆一下萧峰的故事。萧峰出场的时候,是丐帮帮主,武林中数一数二的人物。有人戳破了他身世的秘密,说他不是汉人,而是契丹人。当时大宋和契丹水火不容,丐帮帮众不可能接受一个契丹人当帮主,萧峰不得不交出打狗棒,离开了丐帮。身份的冲突,彻底改变了萧峰。在那之后,他的人生就只剩下一个目标,弄清楚自己到底是谁。这里,金庸就用到了欲望的第一条写法,冲突改变欲望,或让欲望变得清晰。身世的真相就是萧峰欲望的载体。

欲望没有得到满足,人物就会持续行动。因为世界不是为了满足我们的欲望而设计的,相反,生活中充满了欲望的阻碍。阻碍,会刺激人物下一步的行动。萧峰第一次听说自己是契丹人,并不相信,他觉得肯定是有人想陷害自己。他想去找养父母和师父问明真相,却发现他们都死了。他先是看到养父母惨死在卧房,回头再去找他的师父。师父看到他的时候,脸色大变,连说三个“好”字,突然圆寂了。在其他人眼里,萧峰就是凶手。金庸真的是把萧峰逼到了绝境,他想要查明真相,洗脱冤屈,但得到的却是更多的误解和诬陷。

那么,如果欲望暂时满足了,故事就结束了吗?当然不是。刚才说了,在故事中,欲望会有一个载体,它可能是一个人、一件东西,或者像萧峰那样,是一件事的真相。当我们得到它的时候,往往会发现,它不一定是我们真的想要的,就像两个人千辛万苦在一起了,爱的欲望不一定得到满足,也可能感到很幻灭。这就是欲望的第二种写法:想要的和实际得到的不一致。当一切真相大白的时候,萧峰发现自己陷入了一个更复杂的局中,他甚至不知道这笔账应该算在谁的头上。失去目标的萧峰,决定离开中原,去塞外生活。他得到了真相,但真相没有让他感到满足。

人物的欲望发生了转化,也可以说是作者在更深入地挖掘人物的欲望。萧峰内心深层的矛盾并没有变化,只是更清晰了。他渴望认同,但是在汉人眼中,他是契丹人,他人的眼光是他的阻碍。而在契丹人那里,他又无法忘记自己曾经是个汉人,阻碍是他自己的心结。真的是进退两难,他想要的认同,注定无法实现。让萧峰来到塞外,就是把人物内心的矛盾,变成他现实的处境。

随着大宋和契丹的矛盾越来越深,萧峰一定会面对他命中注定的难题。果然,他的结拜兄弟抓住了辽国的皇帝。如果不放走皇帝,他就会背叛自己的民族;如果放走皇帝,他会背叛心底对大宋的忠义。人物内心的两难,变成了现实的两难,无法逃避。萧峰找到了一个折中方案,他放走辽帝,让他发誓“有生之年不能侵犯大宋一寸土地”。看似化解了困境,但是,冲突不仅没有解决,反而让他彻底崩塌了。萧峰觉得,自己是契丹的罪人。他自杀了。这就是处理欲望的第三种方法,两种不可调和的欲望发生冲突,把故事推向高潮。金庸可以说深谙其道。萧峰可以不死吗?如果他不把身份认同当作一个重要的问题,或许可以。但是欲望深藏于灵魂,无法逃避,它会跟人物的外在追求融合在一起,决定他最终的命运。这场戏,也是整部《天龙八部》里,最动人的一场。

除了前面说到的这三种,作者还提到了另外两种写欲望的方法:一种是最终发现所追求的东西毫无价值;还有一种是欲望被否定。我们就不展开分析了。

我们看小说、看电影,最烦的就是人物的逻辑不能自洽,转变毫无来由,过于突然。他为什么会爱上她?他为什么一定要杀死那个人?他为什么一定要知道真相?如果无法感受人物的欲望,我们就不能理解他行为的动机,那他只是个提线木偶,情节是按照作者的意志发展。反过来说,如果欲望可以感知,情节就是按照人物自己的意志发展。表面看起来疯狂的行为,突兀的转折,甚至人物彻头彻尾的改变,都有了内在的合理性。

我看过一个很有意思的说法,说金庸小说里的男主角,很多都是被排挤或者被冤枉的人。萧峰是被人陷害,离开了丐帮;《笑傲江湖》的主角令狐冲是因为误会和嫉妒,被逐出了师门。

金庸为什么要这么写呢?误会、冤枉、排挤,本质上,是对身份的剥夺。它会激发人内心被人理解、接受和认可的需要。得不到满足的需要和渴求,或者实现不了的目标和野心,都会激发人物心底的欲望。武侠小说的主角,他们生活的江湖,他们经历的恩怨情仇,对我们来说很遥远。但是,我们在读小说的时候,依然可以理解他,进入他,甚至喜欢他,想成为他,正是因为我们对他的欲望感同身受。对理解和认同的渴望,我们都有过,被误解、被冤枉的痛苦,我们都能体会。欲望,让人物触及了人性底层相通的部分。

就像日本导演北野武说的,人这种东西,不管外表修饰得多么光鲜亮丽,剥掉之后,就只剩下一堆欲望。欲望挖掘地越深入,故事就越有说服力,越能打动人心。所以,欲望是连通人物和读者的秘密通道。

刚才说了,欲望是塑造人物最重要,也最基本的问题。接下来,我们就来说说,如何处理写人物常见的困难,那就是,人物的灵感从何而来?怎么让人物更深入人心?

塑造人物,不只是小说、电影的事,任何需要讲故事的地方,比如脱口秀、综艺节目、短视频、甚至公开演讲,都需要塑造人物。我们常听到一种说法,叫打造人设,比如综艺节目里,会有暖男型的人、黑马型的人。跟打造人设相对的,就是人设崩塌,就是人物的做法或者说法,不符合人设给我们带来的预期。这样看的话,人设其实是一种假面,是人在特定场景中,想要呈现出来的样子。如果仅仅把人设当作出发点,人物,就是没有灵魂的躯壳。

作者说,塑造人物,一开始,我们其实不用像打造人设那样,想得那么清楚,只需要一个模糊的印象就够了。这个印象,可能来自你身边的人,也可能来自一个故事、一张画,或者来自是一个梦境。托尔斯泰写安娜·卡列尼娜,是因为他偶然碰到的一个美丽而哀怨的女人。有一天,他吃完午饭,突然感觉有一个非常美丽的贵妇从他身边掠过,一开始,他以为是自己的幻觉,定睛一看,他发现那个美丽的女人,用怨恨的眼睛看着他。这个有杀伤力的眼神,带来了一种模糊的印象,就是安娜·卡列尼娜的起点。

印象来自直觉,所以大多数时候,人物灵感到底来自哪里,我们也不一定那么清楚。印象产生之后,我们的大脑会自觉不自觉地加工它,他是谁?他长什么样?生活在哪里?有什么怪癖?经历了什么样的故事?你会回答这些问题,让人物变得更丰富、更立体。这个过程很像恋爱。最初懵懂的喜欢,是一种模糊的印象,恋人对你来说是全新的、未知的。你需要调动你自身的经验和感受,用对你有特殊意义的生活事件,来加工本来模糊不清的印象,跟他的内心,建立一种情感连接,把自己内心翻涌的情绪,注入你对他的感知当中。在戏剧领域,这叫作“人格化”,就是把个人的情绪和记忆,带入到他人的努力。如果两个人都在做这样的努力,就会有一种心心相印的感觉。

你可能会说,如果是写我们熟悉的人物,或者跟我们自己差不多的人,这没问题,可如果是写跟我们截然不同的人呢?比如描写孟买街头的孤儿,或者是文艺复兴时期的教皇,我很难把自己的经验,带入到他的身上啊。作者在书里举了一个例子。演员特拉·阿德勒要指导一个年轻的女演员。这位演员要演一位女王,但始终进入不了角色。阿德勒就跟她说了一句话:抬起头来,你是一个女王。为什么“抬起头来”这么重要?阿德勒是想让演员通过这个动作,体会那位女王如何看待权力。女王无所顾忌,任何违抗她的人,都要受到惩罚,所以她不会低头。演员不是女王,但是她可以理解权力。这个小小的动作,可以帮她更好地进入人物的内心。

人格化处理的关键,就是要找到连接,找到你的经验和感受,和人物之间可以连通的那个点。这就是写作迷人的地方,它会带领你探索未知的领域。你可以通过调查、想象、同理心,去感受他们,跟他们建立连接,把间接经验转化成自己的直接经验。

到这里,你的人物,就是一个立体丰满的人了。接下来,我们要解决的是,怎么让人物更加深入人心?

我们还是拿金庸笔下的人物来举例。金庸写了十几部小说,不只主角深入人心,连配角都让人印象深刻。《射雕英雄传》里,东邪西毒南帝北丐,戏份都不算多,但每一个形象,我们觉得栩栩如生,而且多年之后,依然不会忘记。所以金庸迷之间会有一种很特殊的游戏,看看自己或者身边的人,甚至历史上的名人,更像金庸笔下的哪一个角色。

金庸是怎么做到的呢?答案是强化。喜剧演员要演一个搞笑的角色,一定会尽可能放大他身上搞笑的点,其他的细节,都可以简化,甚至忽略。强化人物的方法有很多,在这本书里,作者给了三个很有用的工具:秘密、矛盾和脆弱。

秘密,就是人物自己不知道的事情,或者他不想让别人知道的事情。换句话说,秘密就是在人物和事情之间,或者事情和其他人之间,设立一道屏障。如果人物自己有一个秘密,他一定要守护或者掩盖。如果是别人有秘密,他会想要解开这个秘密。萧峰不相信自己是契丹人,又一路被人冤枉,所以他当时唯一的想法,就是揭开真相。创作者要想用好秘密,关键是找准时机,打破屏障,揭开秘密。前期所有的铺垫都是在蓄力,弓弦拉满的时候,张力达到顶点,一定要找准射出去的瞬间,才能取得最好的效果。

强化人物的第二个工具,是矛盾。为什么会有矛盾?因为人物身上发生的事情,跟我们的预期不一致。反差会引起我们的兴趣。矛盾是多方面的,它可以很表面,比如一个胖乎乎的芭蕾舞演员,或者一个杀手,代号是“甜心”。矛盾也可以更深入,像性格的矛盾、处境的矛盾,比如一个冷酷无情的杀手,却对路边的小猫心生怜爱。矛盾提醒我们,我们看到的东西,并不是全部。它让我们触及人性的本质。人本来就是似是而非,一体多面的。

最后,我们重点来说说第三个工具,脆弱。在街上看到一个受伤的,需要帮助的人,你的注意力会被他吸引。如果你的朋友向你袒露他内心的痛苦和脆弱,你会觉得他更加亲近。这都是人之常情。生活如此,故事也是如此。作者说,脆弱会制造一种回流,拉近我们和受伤的人物。这种吸引力,比人物性格讨喜更有力。我们看小说、看电影,会喜欢那些表面看起来性格古怪,甚至有点讨厌的人物,就是这个道理。

《笑傲江湖》里令狐冲的魅力,很大程度上就来自他的脆弱。他出场的画面,回想起来真的有点滑稽。他在酒楼喝酒,身边是一个淫贼、一个尼姑。看到这里,你肯定会想,这里面肯定有事。果然,令狐冲和那个淫贼田伯光打了起来,可他根本不是田伯光对手,一路打,一路输。在整部小说里,令狐冲这位华山派的大弟子,遇上过很多对手,可他就没打赢过几次。他闯荡江湖,一路上不是受伤,就是生病,真是倒霉到家了。

令狐冲很脆弱,但是脆弱并不是强大的反面,因为真正的脆弱,往往需要勇气。打到最后,田伯光完全可以直接杀了令狐冲,但是他没有。这才是故事最有意思的地方。我们知道,令狐冲跟田伯光打架,是为了救小尼姑,明知打不过,也要反复纠缠。田伯光被令狐冲的仗义感动了,所以不会杀他。令狐冲一路倒霉,却总有人心甘情愿的帮他、救他,正是因为他把义看得比生命还重要。他救小尼姑,是路见不平拔刀相助的仗义;他得了不治之症,少林寺的大师说,他只要改投少林门下,就可以教他易筋经治病,他却一口回绝。这是他对师门的恩义。

金庸这样写令狐冲,相当于把他反复扔到孟子提出的那道经典的考题里:生我所欲也,义亦我所欲也,二者不可兼得。这是性命攸关的选择,它意味着你要去权衡什么东西比性命更重要。武侠小说的主角时常会面对这类情境,但是很少有主角像令狐冲这样,一次又一次地面对这种处境。这样处理,不仅强化了令狐冲身体的脆弱,同时也更凸显了他坚守的信念。这就是脆弱的力量。

作者给出的这些配方,并不是完全割裂的,秘密会带来矛盾,也会暴露脆弱。同样的,脆弱也会带来矛盾,而且很可能是因为秘密。我觉得,与其说它们是强化人物的工具,不如说它们是一种思考的角度。当你的人物,还不够有趣,不够立体,不够丰富的时候,你可以从这些角度,来修正他,让你喜爱的人物,也走进别人的心里。

这本《把人物写活》就讲到这里。这本书,是一本专业的写作参考书,里面还有很多更具体的方法、清单,每一章最后还有专门的练习。如果你正在为创作故事、塑造人物感到困扰,可以把它当作参考,随时翻阅。

不过,我觉得,就算不是职业的写作者,这本书对你也会有帮助。你可以把塑造人物,当成一种有趣的思维训练,用这本书里的方法来练习。生活中,我们总会对身边的人和发生的事,有一些模糊的感受。你可以像书里写的一样,把它放到一个人物身上,不断加工。当然了,这个人物,也可以是你自己。这样的练习,会让你学着去找到自身和外在世界的交汇点,倒逼你更深入地探索自我,理解你生命中的核心事件:你最害怕的时刻、最悲伤的时刻、最喜悦的时刻、最成功的时刻,等等。这些东西,沉淀到你的生命里,在未来的某个时候,一定会成为你宝贵的素材。

所以,塑造人物,不只是写故事的方法,更是对人性真诚的探索。

撰稿、转述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

想写出好故事,先要塑造人物;塑造人物的关键,是洞察人心深处的欲望。

-

就算不是职业的写作者,这本书对你也会有帮助。你可以把塑造人物,当成一种有趣的思维训练,用这本书里的方法来练习。生活中,我们总会对身边的人和发生的事,有一些模糊的感受。你可以像书里写的一样,把它放到一个人物身上,不断加工。