《才女之累:李清照及其接受史》 伊朗羊解读

《才女之累:李清照及其接受史》| 伊朗羊解读

关于作者

艾朗诺是美国斯坦福大学东亚系教授,北美宋代文学研究权威,曾跟随白先勇学习中文,在哈佛读博时在方志彤、韩南等知名学者指导下研习中国文学。他出版过有关欧阳修、苏轼等宋代文学名家的研究专著,如《美的焦虑:北宋士大夫的审美思想与追求》等。艾朗诺也是率先研究钱钟书的西方学者,曾将《管锥编》选译为英文版,得到了钱钟书本人的认可。

关于本书

《才女之累》这本书运用了女性主义理论视角、文本细读和文献考证的方法研究李清照。书名中,“累”的英文原文是 burden,指的是负担和累赘。作者剥离了种种积压在李清照这位才女身上的累赘,进入作品的历史语境,分析她所面临的性别困境和应对方式,并纠正了中国评论家对李清照的一些偏见。

核心内容

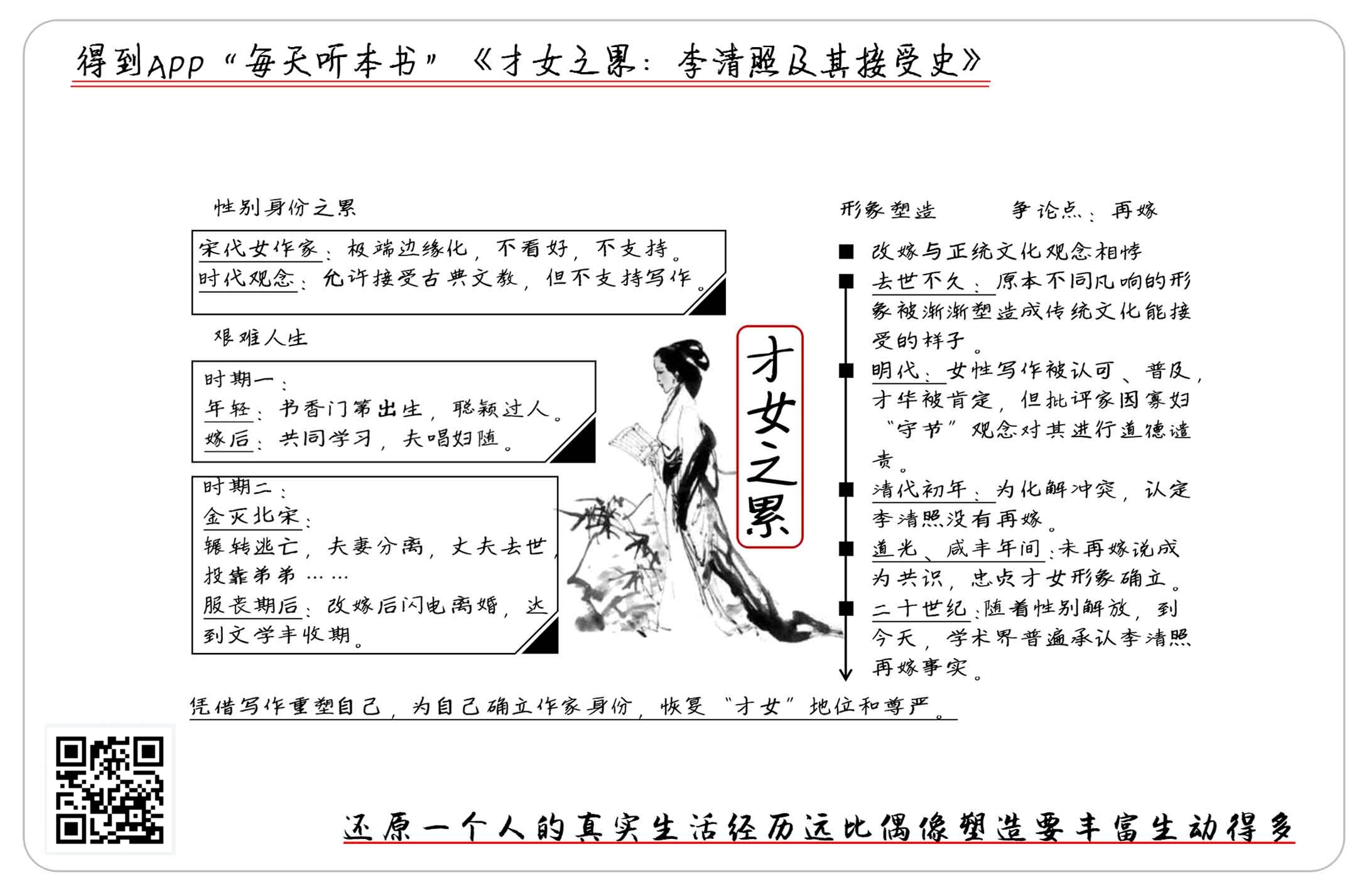

本书旨在还原李清照的真实形象,悬置历来对李清照的先入之见,还原她作品的历史语境和本来面目。宋代女性文学创作处于非常边缘化的境地,但是李清照对文学创作的立场非常坚定。她命运坎坷,再嫁经历也被后人一再涂改,其形象也一直被不断重塑。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《才女之累:李清照及其接受史》。这本书的中文版大约33万字,我会用大约30分钟的时间为你讲述这本书的内容:从性别研究的角度了解李清照的绝代才华,以及难以摆脱的历史包袱。

李清照是中国古代文学史上最受人瞩目的女作家之一。我们一般认为,她早年的诗词表达了她和丈夫赵明诚快乐无忧的婚姻生活,晚年的作品则记述了颠沛流离的生活和对亡夫的怀念。然而,《才女之累》这本书告诉我们,这种作者生平传记式的解读方式,并不能很好地解释李清照及其作品的本来面目,无论是普通读者还是学术界,或许一直误读了李清照的作品和她的形象。这种误读的背后,其实有着深刻的性别文化史方面的原因。李清照始终是中国文学史上一个显著的例外,她是唯一一位获得经典地位的女作家,具有无可替代的个性形象。然而,历史对这个例外的接受可不容易,经过了无数次修改和重新评价之后,她才成为正统文化所认可的伟大文学家。而且,要客观地理解李清照也困难重重,她的原本形象经过后人漫长的修复,早已面目全非。

本书的一个亮点是,它的作者是一位叫艾朗诺的美国人,他是美国斯坦福大学东亚系教授、北美宋代文学研究领域的权威。艾朗诺曾跟随白先勇学习中文,在哈佛大学读博时又在方志彤、韩南等知名学者指导下研习中国文学。他出版过有关欧阳修、苏轼、李清照等宋代文学名家的研究专著,除了本文介绍的《才女之累》外,还有《美的焦虑:北宋士大夫的审美思想与追求》等等。艾朗诺也是率先研究钱钟书的西方学者,曾将钱钟书的《管锥编》选译为英文版,他的译文也得到了钱钟书本人的认可。

在本书中,艾朗诺运用女性主义理论、文本细读和文献考证的方法研究李清照。他理解李清照的视角非常独特,从书名《才女之累》就可以看出,他关注的重点是李清照的千古之“累”。累的英文原文是 burden,意味深长,指的是负担和累赘。艾朗诺从性别文化的角度出发,理清了种种积压在这位才女身上的累赘,并纠正了中国评论家对李清照的一些偏见。他认为,解读李清照的作品离不开它们的历史语境,需要进入宋代贵族妇女的生活世界,并了解传统社会对女性的性别身份、文学创作和道德评价等观念的变迁过程。通过这些还原方法,我们才能较客观地理解李清照,看到她面临种种人生重担时的困惑、抵抗和应对表现。艾朗诺希望从李清照的个案出发,我们能以小见大地观察到,在中国历史上那些以李清照为代表的才女们所形成的命运共同体,那就是身为才女被正统文化接受时,所不可避免的艰难命运。

介绍完这本书的基本情况和作者概况,那么下面,我就从三个方面来详细讲述书中内容:第一,宋代女作家的创作情况;第二,李清照对文学创作的看法和曲折坎坷的一生;第三,后人对李清照形象的塑造。

我们先来说说第一个方面:宋代女作家的创作情况。理解李清照,首先需要了解与她同时期的宋代女作家群体,以及她们的创作状况。女性写作在历代都不被鼓励,而宋代女性的文学创作更是被高度边缘化,当时的文坛被男性作家主导,女性写作既不被看好,也得不到支持。少数受过良好教育的妇女几乎是孤身一人在写作,而且她们的作品也没有较好地保存和传播,大部分已经流失。这种不公平的待遇背后,是男性精英文化的偏见。只有当我们了解了李清照生活的世界,并认识到当时女作家面临的性别偏见,才能准确评估李清照的文学成就。

在当时,宋代妇女的文学创作处于极端边缘化的境地。中国文学史到宋代时已经形成了强大的、由男人代言女性的传统,也就是“男子作闺音”。男作家假托为女子,代言女性的情感和形象,比如曹植在五言诗《七哀》中描绘了一个独守空房,思念远方丈夫的孤独妻子,恨不得化入一阵风飞到丈夫的身边;又如晚唐词人温庭筠在《菩萨蛮·小山重叠金明灭》一词中描绘了一位贵族妇女在闺房里起床梳洗的慵懒情态,等等。可是在宋代,一个女人若要以抒情文人的姿态登场,她将面临极大的困难。

然而,当我们开始关注上流社会的女作家,比如一些名媛闺秀的创作情况,就会发现,要找到她们的作品非常困难。除了李清照外,宋代有名的才女们只有朱淑真、魏夫人和张玉娘等寥寥数人。令人遗憾的是,她们的生平史料很少,存世作品也不多,仅存的少数作品基本不太可靠,大多是由男性文人创作,后来被算在这些才女名下的。造成这一现象的原因,离不开宋代上流社会对女子读书习文的偏见。

在宋代的上流社会里,女人写作被认为是不上大雅之堂的。人们对女子读书作文呈现出一种矛盾的态度:一方面赞许女性的才华,允许她们接受古典文学教育,但另一方面又不支持她们写作,更不用说将作品流传于世。比如司马光在他的家教类书籍《家范》中,鼓励女子研读经史,因为这样能提高教育和道德水平,但他不认为女子应该掌握创作诗歌的技艺,生怕她们的诗歌若传出去,被地位低下的歌女在市井酒楼中传唱,有失大家闺秀的名声。司马光的态度可以说是“只读不写”的立场。在那个时代,女人写的诗词在外流传、被人阅读,就好像自己的生活被他人窥视一样。即便是才识受到认可的女性,创作文章并在市面上流传的举动仍然会受到别人的质疑。

不过,即使有开明人家愿意将女子诗作公开流传,甚至有文坛领袖的推举,宋代女子的创作依然无法得到世人的认可,也不能流传于世。比如欧阳修曾为朋友的妹妹谢希孟的诗集作序,赞赏谢希孟的诗才,还为她打抱不平,认为世人不该因为她的女性身份而忽略了她的才华。遗憾的是,欧阳修的努力徒劳无功,谢希孟的诗集还是失传了。

就这样,在宋代,女子极少创作,就算有创作诗文,也难以传世。而就在那些少数能流传下来的女性作品中,多有迎合男性精英文化的价值需求,比如描述居家女性对远游丈夫的思念;或是凭借自己的才华取悦男性以防失宠;或是表达对情人的忠贞、依恋等情结。

和我们刚刚提到的朱淑真、谢希孟等才女比起来,李清照就要幸运得多了。尽管李清照的作品也经历了被边缘化,受到男性精英文化偏见的影响,而且和苏轼、陆游这些男性大作家的作品量比起来也是小巫见大巫,但她已经非常例外地成为现在存世作品最多的宋代女作家。

我们来总结一下第一部分:宋代女作家创作的基本情况。这可以说是李清照的第一层“累”,性别身份之累。在男权社会中,任何女性要进入由男性主导的文人圈时,就逾越了自己的本分。女人被要求只读不写,就算写了也不能传出家门,所以她们的作品极少流传于世。这个时代背景深刻影响着李清照一生的命运,甚至连她去世后,还像幽灵一样伴随着她身后的形象塑造。

接下来,我们开始介绍李清照本人,也就是今天要说的第二部分:李清照对文学创作的看法和曲折坎坷的一生。

李清照年轻时过着无忧无虑的文艺青年生活。她出生于书香门第,父亲李格非学识渊博,专注于经史研究。因此,生来就带有文化基因的李清照博闻强识、聪颖过人。嫁给赵明诚后,她和丈夫在山东淄州,也就是今天的淄博居住,两人一起读书、写作、品茶,或收藏古董,或品鉴书画,真可谓夫唱妇随、岁月静好。

还有记载说她喜欢在下雪天出门散步寻觅灵感,记录诗句,回家就找赵明诚和诗对句,赵明诚常常被她难倒,甘拜下风。我们可以想象在一个女性“大门不出二门不迈”的时代,喜欢户外郊游的李清照无疑是富有冒险精神的,而且在一个女性写作如此不被看好的社会氛围里,她喜欢舞文弄墨的举动就更加显得特立独行。

李清照在一篇词学论文的开头讲述了一个唐代著名歌者李八郎的故事。李八郎隐藏身份,乔装打扮成一个穷小子,去参加一场新科及第的进士的宴会。在场的宾客都是些高大上的名人雅士,没人认出他,他只能坐在卑微的末位。宴会期间,有一些女歌手轮流献唱助兴,参与宴会的一位知道内情的名士指着李八郎说:“让我表弟为大家唱一曲吧。”在座的众人不但不愿意听,甚至还有点生气。结果,李八郎嗓音一亮,精湛的歌声让所有人都感动地掉下眼泪,宾客们立即认出来:原来是李八郎啊!并纷纷起来拜见他。卸下伪装后,卑微的人凭借举世无双的才华终于获得了荣耀。

李清照以这个故事开头是经过精心构思的,她正是通过这种迂回的方式写自己。她对自己的才华有充分的自信,但同时了解到,在她的时代,大家都认为女人不应该写诗词。可是,我李清照还是要写!即使生不逢时,也要像李八郎那样把握住展示才华的良机,消除世人对外表和性别的偏见。李清照试图在一个不属于她的领域为自己争取一席之地。

既然以女性的身份来创作,必然会招来质疑和诋毁,所以李清照故意反其道而行,像男人一样赋诗言志,立场甚至更加强硬,语不惊人死不休。她的多首诗歌以政治为题材,通过对历史的大胆评论来针砭时政,具有明显的阳刚特质。有名的诗作如纪念项羽的《乌江》,“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”这样的男性化作品很难想象出自一位女子之手,因此博得当时很多评论家的赞赏。李清照想通过这种方式表明:女人也可以成为文人。在她看来,文学创作是实现自我价值最重要的途径,她将文学作为自己的生命意义和真正归宿。

然而,正当李清照在山东的家中沉浸于文学创作和文物鉴藏的欢乐时,一场时代巨变不可逆转地颠覆了她的生活。1126至1127年,金兵南下入侵,攻破北宋首都汴京,大肆烧杀抢掠,并俘虏了徽、钦二帝和成千上万的随行人员,北宋灭亡。宋徽宗唯一没有被抓的儿子赵构逃出首都,在流亡中仓促登基,史称高宗。北方战火绵延,导致士大夫家族大规模地向南移民,史称“衣冠南渡”。李清照也开始了逃亡生涯。

1129年3月,由于金兵攻势稍缓,他们决定沿长江上游西行,在鄱阳湖附近定居。就在迁居的途中,赵明诚得知他被任命为湖州知事,而且会受到皇帝召见。他欣喜若狂,立即赴任,不幸的是,赵明诚在途中染病,生命垂危。李清照得知后急忙乘船出发,日行三百里,希望马上见到丈夫。然而,当李清照赶到时,赵明诚已经病入膏肓无药可救,不久便撒手人寰,终年49岁。

赵明诚离世后,留下李清照一个人在战火纷飞的人间逃难。此后世态急转直下。李清照追随高宗逃难,出海后就投奔了高宗的御用船队,并在1130年1月抵达温州。两个月后,金兵北撤,李清照随高宗北上,返回越州,就是今天的绍兴。可惜金兵不久又发动了新一轮攻势,李清照再度流亡,逃到衢州。又经过了反反复复的折腾,高宗终于在1132年定都临安,也就是今天的杭州。李清照也随后到达,并在临安定居,结束了长达两年的流亡生涯。到这个时候,她随身携带的十五车藏品,已经流失了一大半。

虽然带着它们上路会拖累自己的行程,但那些珍贵的藏品也是她和赵明诚美好爱情的见证。由于在逃难途中得不到家人的保护,这些珍贵的藏品很容易成为盗贼、豪强甚至掌权者掠夺的目标。当社会秩序接近崩溃的时候,身价贵重的藏品给这位才女招来了不少祸端,成了她不能承受的生命之重。

在这种情形下,李清照不得不去投靠弟弟寻求庇护。等她过了服丧期后,再嫁议题便摆在了她的面前。

在宋代,像李清照这样出生在精英士大夫家庭的寡妇再嫁,会被所谓正经人士嫌弃。宋代道学思想兴起后,寡妇守节的意识不断加强。寡妇再嫁被视为不忠的行为。但就李清照的情况而言,她没有理由继续守寡,一方面公公婆婆早已去世,她没有赡养老人的义务;另一方面她身后也没有孩子要照顾。作为一个无子无后的单身寡妇,她顶着种种被动处境和压力,如果能找到一个愿意接受她的男人作为生活依傍,是比较合适的办法。但是,即便如此,李清照还是摆脱不了二婚女人的悲惨命运。

她到临安后不久,改嫁给了一位叫张汝舟的人。可令人大跌眼镜的是,仅仅过了三个月,她就毅然决然地提出要离婚。李清照这场“闪离”事件背后究竟发生了什么?

关于她的第二任丈夫张汝舟,我们了解不多。据说是一位地位卑微的武官,而在李清照眼中他是个十足的渣男。为了获得李清照的珍贵收藏,张汝舟欺骗了李清照的弟弟,并让她弟弟不断催婚。重重压力之下,李清照勉强答应了婚事。但是等他们成婚后,李清照很快就发现这场婚姻是个重大的错误,不但精神上无法沟通,甚至还会时时受到丈夫的家暴,这样的婚姻让她忍无可忍,因此决意要离婚。然而在宋代,女性无权主动提出离婚,她要离开张汝舟,只能控诉丈夫的买官和渎职行为,借此解除婚姻。

幸运的是,李清照向赵明诚的一位高官亲戚求助,顺利地打赢了官司,张汝舟被免职并发配到柳州。可是李清照自己也受到了监禁。按照宋代的法律,妻子状告丈夫的话,无论清白与否都要入狱两年。幸运的是,那位高官说服了朝廷对她法外开恩,她被关押了九天就重获自由。纵观整个诉讼过程,李清照状告张汝舟的举动意义非凡:她明明知道这样做会让自己面临两年的拘禁,但她宁愿坐牢也坚决不愿苟且维持这个糟糕的婚姻,她要离婚的态度非常决绝。但是,李清照再嫁又“闪离”的风波让她身败名裂,身世的灾难几乎把她抛向了深渊。万幸的是,她的精神没有被悲惨的境遇击垮,就在离婚后不久,李清照达到了文学创作的丰收期。除了诗词外,她还涉足文章和赋体写作,在短短两年里写了若干篇重要作品,包括题献给使臣的诗作和著名的自传文《金石录后序》等。她凭借写作重塑了自己,再次为自己确立了作家的身份,并恢复了才女的地位和尊严。

我们来总结一下第二部分:李清照对文学创作的看法和曲折坎坷的一生。李清照坚持写作,希望在男性文人圈中找到一个表现机会,让世人撇开性别偏见,认可并尊重自己,正如李八郎的故事所展现的那样。她对女性写作和自己的才华有着高度的自信和优越感,但同时也对自己避免不了的性别困境感到非常无奈。经历了丧偶、逃难、改嫁、离婚等人生变故后,受尽劫难的她没有被击垮,反而迎来了文学生涯的高峰期。李清照不断遭遇挑战并做出艰难抉择的一生,成为她生命的第二重“累”。这样的遭遇,虽然使她身世坎坷,但同时也创造了她丰富多彩的文学世界。

书中讲述的李清照的人生经历,和作为女性对待文学的态度,有许多我们之前从未了解的细节。之所以我们不了解,是因为多年以来,后人对李清照形象的塑造和诠释,与她的真实面貌已经有了很大的不同。这就是我们下面要说的第三部分:后人对李清照形象的塑造,也就是李清照的接受史。

每个朝代都在不断地重塑历史人物,这是每一种文化传统中都有的现象。但是,由于李清照具有独一无二的才女身份,她被改造的过程尤其特别。历史上真实存在过的李清照,和她去世后被后人诠释的,包括今天我们所想象的李清照的面貌都不一样。在李清照的接受史中最引人注目的现象,就是从清代开始到20世纪末,关于李清照是否有再嫁经历的学术争论。

在李清照生前,她的作品就已经被广泛阅读,但是在关于她的早期评论中却体现出一种耐人寻味的分歧:评论家一方面赞许她的文才,另一方面却指责她的为人。这样的分歧源于李清照在许多方面都不拘一格,冲击着社会礼教。可是,就在她去世后不久,原本不同凡响的形象被渐渐塑造成传统文化能接受的样子。有意思的是,上述对李清照评价的分歧,在之后的历史中发展出两个李清照形象。从明代开始,由于女性写作不断地被认可和普及,李清照的写作才华被肯定,并成为了女性写作的先驱,一个偶像级别的才女。但另一方面,由国家主导的寡妇守节观念被推崇到极致。明代的批评家,如宋濂、叶盛等人,已经无法接受李清照改嫁的行为,纷纷对这个“失足才女”进行道德谴责。

其实,传统社会对寡妇改嫁形成零容忍的态度背后,有着深远的历史原因。虽然当时已经有反对的声音,但寡妇再嫁在宋代并不少见,而元朝建立后,寡妇的命运急转直下,她们的个人财产支配权和再嫁决定权都在夫家的手里。但是,若她们宣誓终生守寡,就可以继续住在夫家,保有个人财产,还能获得政府表彰、免除税收。所以为了保障生活,让自己的利益最大化,很多寡妇出于无奈,会主动宣誓终生守寡。从此,寡妇守节的风潮愈演愈烈。在明清时,贞节牌坊或纪念守寡妇女的祠堂成为中国乡镇的壮丽景观,甚至还出现了为亡夫殉死的现象。寡妇守节的观念得到了全社会的高度认同。明白了这个历史背景后,我们能更深入地了解为何明清时期那些“直男癌”评论家们,会如此激烈地批评她的改嫁行为。

李清照拥有文学偶像和“失足才女”这两个富有张力的形象,她们不断斗争,在清代初年成为一种李清照式的冲突。很多人佩服她的天才文笔,但也有不少人拒绝接受她晚年的再嫁行为。这种冲突怎样化解呢?只有两种办法:要么断定李清照的文采没那么出色,但这个方案明显行不通,她的文学成就早已被人们高度景仰;另外一种呢,就是认定李清照从来都没有再嫁,这样冲突就消失了。

清代学者们脑洞大开地采用了第二种方式。他们号称要为李清照“雪耻”,认为关于她再嫁的资料是有人嫉妒她的才华而故意诽谤,玷污这位才女的名声;他们还举出很多理由,比如李清照第二任丈夫张汝舟这个人不可考等等。这些清代学者大费周章地通过考证来揭穿这些阴谋论,企图还原出一个忠于赵明诚,誓不改嫁的所谓忠贞才女的形象。结果到了道光、咸丰年间,她没有再嫁的说法成为共识,清代学者为世人塑造了一个道德模范,一个德才兼备的李清照形象。然而,这些清代学者们的考证,表面上似乎说得通,其实很牵强。他们从自己所处时代的寡妇贞洁观出发,而没有考虑到李清照当时面对的困境和压力,在那样的情况下,她不可能不再嫁。清代学者对她形象的塑造,其实是一种性别偏见和寡妇守节观念的产物。

值得关注的是,二十世纪以来,随着性别解放的意识不断深入,学者们逐渐能够摆脱寡妇守节观念的包袱,动摇了清朝末年所奠定的李清照形象共识,而越来越能认可她再嫁的事实。从二十世纪下半叶开始,李清照研究界发生了一场激烈的辩论,辩论的一边是以传统年长学者为代表的否认再嫁阵营,另一边是以年轻一辈学者,尤其是女性学者为代表的再嫁阵营。原先的道德观念、考据学方法和人物形象塑造,经过了不断的再检验,到了今天,学术界终于能普遍地承认李清照再嫁的事实。二十世纪李清照形象的变迁史,展现了一种认识这位才女的新思路:还原她的真实生活经历远比偶像塑造要丰富、生动得多,她的再嫁行为并不会减弱她对赵明诚的爱恋,也丝毫不会影响她的文学成就。二婚的李清照仍是举世无双的才女,她才智与勇气并存,甚至比那个守寡的李清照更具魅力。

这就是今天要说的第三部分,后世对李清照形象的塑造,可以说是李清照的第三重“累”,被理解和接受的艰难程度。在她去世后的漫长历史中,对她评价的两极化趋势,发展成文学偶像和“失足才女”的对立。到了清代,学者通过否认她的再嫁经历而确立了一个作为“忠贞才女”的李清照,成为一个更容易被正统文化接受的才女形象。直到二十世纪末,李清照再嫁的事实才终于被认定,她也终于以一位才气与勇气并存的伟大女作家身份受到当代读者景仰。

讲到这里,相信你对李清照这位才女已经有了一层新的认识。那我就来简单总结一下今天分享的内容。

首先,我们说到了在宋代,女性文学创作被极端边缘化。在男权社会中,任何女性要进入由男性主导的文人圈时,她就逾越了自己的本分。女人被要求只读不写,就算写了也不能流传出家门,所以她们的作品极少流传于世。

其次,我们回顾了李清照对文学创作的看法和曲折坎坷的一生。李清照坚持写作,希望在男性文人圈中找到一个表现机会,让世人撇开性别偏见,认可并尊重自己。她对女性写作和自己的才华有着高度的自信和优越感,但同时也对自己避免不了的性别困境而感到无奈。经历了丧偶、逃难、改嫁、离婚等人生变故后,受尽劫难的她没有被击垮,反而迎来了文学生涯的高峰期。

第三,我们说到了后世对李清照形象的塑造。在李清照的接受史中,我们能明显地观察到一种历史选择机制的作用。李清照在中国文学史和文化史上始终是一个例外,她是一个才华横溢的女子,但不守妇道地改嫁,与正统文化的观念格格不入;历史接受李清照也经历了一段漫长的驯化、改造、平反与再平反的过程。

撰稿:伊朗羊 脑图:刘艳 转述:杨婧

划重点

1.在宋代,女子极少创作,就算有创作诗文,也难以传世。而就在那些少数能流传下来的女性作品中,多有迎合男性精英文化的价值需求。

2.以女性的身份创作必然会招来质疑和诋毁,所以李清照故意反其道而行,像男人一样赋诗言志,立场甚至更加强硬,语不惊人死不休。

3.在李清照的接受史中,我们能明显地观察到历史选择机制的作用。历史接受李清照也经历了一段漫长的驯化、改造、平反与再平反的过程。