《我未尽的苦难》 潘旭解读

《我未尽的苦难》| 潘旭解读

关于作者

这本书的作者帕特里克·金斯利,是英国《卫报》创刊以来,第一位专职报道难民问题的记者。他跨越了三大洲17个国家,经历了无数次采访和对难民大逃亡的追踪。假如不去亲历,我们也许永远无法通过新闻标题来了解难民的真实经历。

关于本书

《我未尽的苦难》讲述了2015年前后,由于中东地区发生内战,大量的难民涌向欧洲,他们这一路所经历的苦难。无论难民哈希姆,还是蛇头哈吉的故事,都只是构成这一人类有史以来最大规模迁徙运动的一个片段。在难民问题的背后,有太多复杂的原因。

核心内容

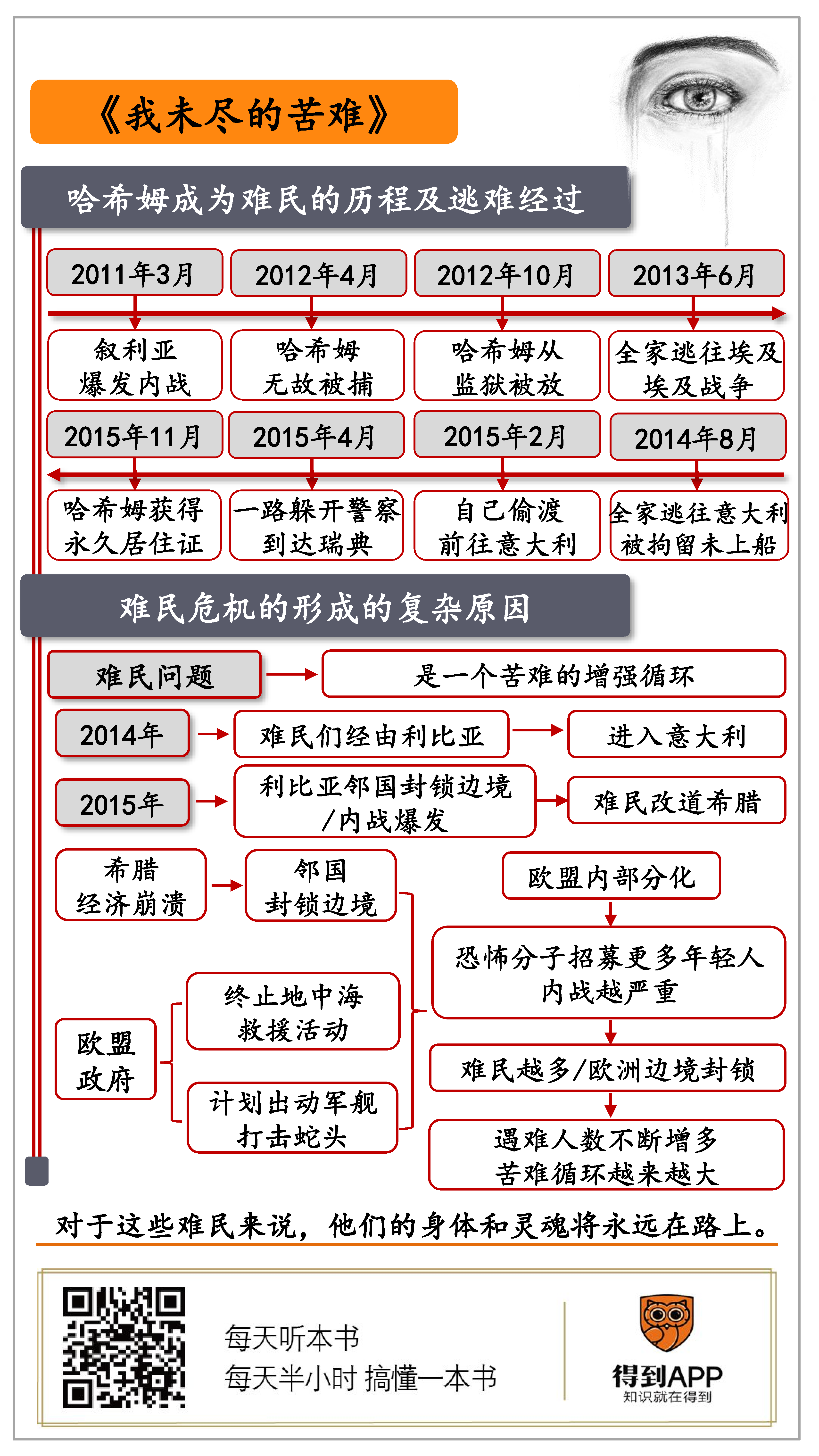

一、一个来自叙利亚的难民哈希姆,他都遭遇了什么?

二、难民危机到底是什么样的?欧洲政府又该何去何从?

你好,欢迎每天听本书,我是潘旭。今天为你解读的这本书叫《我未尽的苦难》,副标题是:欧洲难民危机全纪实。这本书的核心主要是围绕一个问题展开的,那就是:2014年到2015年之间,从中东地区逃往欧洲的难民们,到底经历了怎样的苦难?

这本书的作者帕特里克·金斯利,是英国《卫报》创刊以来,第一位专职报道难民问题的记者。他跨越了三大洲17个国家,经历了无数次采访和对难民大逃亡的追踪之后,记录了2015年前后,由于叙利亚、伊拉克和也门等地发生内战,大量的难民涌向欧洲,他们这一路所经历的苦难。作者发现,假如不去亲历,我们也许永远无法通过新闻标题来了解难民的真实经历。

因为无数的难民在这场史诗般的迁徙过程中,都要经历一场堪称当代“奥德赛”的漫长旅程。他们像古希腊的英雄奥德修斯一样,为了避开中东地区发生的冲突而横渡爱琴海。就像这本书的英文标题:新奥德赛。在那些古希腊神话故事被创造出的三千年后,现代的难民们正在谱写新的历史篇章,而且没人知道,它造成的影响到底是吉还是凶。

在难民问题的背后,有太多复杂的原因需要我们去了解。作者在这本书中,问了不少于三十遍“为什么”?为什么会发生难民危机?人们为什么要远走他乡?为什么要冒死前往欧洲逃难?为什么不能留在中东地区?这些问题,如果不聚焦在某个具体的难民身上,是根本找不到答案的。

接下来,我将从两部分为你解读这本书,带你走进这场声势浩大的难民迁徙中。

第一部分,我们把目光聚焦在一个叙利亚的难民哈希姆身上,看看他都遭遇了什么?

第二部分,我们从微观视角切换成宏观视角,回到复杂的难民问题中。说说难民危机到底是什么样的?欧洲政府又该何去何从?

把这两部分的内容连在一起,你就会明白,人们常说“此心安处是吾乡”。但对于这些难民来说,他们的身体和灵魂将永远在路上,等待他们的仍然是永无止境的不安与苦难……

首先,第一部分,我们先说说,哈希姆为什么会变成难民?他到底经历了什么?

故事还得从2012年4月15号这天说起。对于哈希姆来说,这是再平常不过的一天了。晚上6点多他下班回到家,妻子正在厨房里准备晚餐。哈希姆先是坐下来和三个儿子一起看了会电视,然后他计划出去买个生日蛋糕,因为今天是大儿子的生日。

随后他便听到了一阵猛烈的捶门的声音。门外站着20个人,哈希姆并不清楚他们是叙利亚的军人、警察,还是前政府武装人员,但是很显然,这些人是来抓他的。哈希姆犯了什么罪?恐怕没人能说得上来。他才37岁,是当地水务局的一名公务员,他一心就只想着自己的工作。妻子呢,比他小两岁,是一名教师。每到星期五,他们一家人还会跟朋友们在公园里野餐。

最关键的是,哈希姆对政治并不敏感,他只是隐约意识到这次抓捕可能和一些宗教原因有关。但是此时此刻,一切都毫无意义了。这帮人正在挨家挨户搜查,把搜查到的成年男子一律带走。哈希姆被他们推搡着塞进了一辆货车里,而他的三个孩子正从房间里眼神凝重地注视着哈希姆,直到他们的爸爸消失在视野中。

如果说这次的抓捕,让哈希姆感到困惑甚至是有些委屈。那他后面遭遇的一切,才是噩梦真正的开始。

哈希姆和几百个成年男子被关在地下深处的牢房里,这里潮湿阴暗,没有一点光线。而且他刚被抓的时候,手表就被抢走了,因此他根本无法计算时间。他们没有受到任何指控和审讯,只是不断遭受拷打。每天都有四五个人被拖到刑讯室里,有的会被掐死或者电死,还有些人的眼珠子都被挖了出来。哈希姆曾经被绑着手腕吊了12个小时,身上的衣服都勒进了皮肤里。

就这样,几个月过去了,也许是几个季度过去了,没有人知道。唯一可以明确的是,狱警开始厌倦了暴力,对他们的殴打逐渐减少。但是,仍然没有一个人敢问,他们到底什么时候能被放出去。因为他们知道,自己的任何一个问题所导致的后果,轻则是一顿毒打,重则会让自己丢了性命。哈希姆唯一的愿望,就是自己还能留一口气撑到和家人团聚的那一天。

时间到了2012年10月下旬,在经历了半年牢狱生活的摧残后,哈希姆终于等到了被释放的这天。他被货车直接拉到了叙利亚首都大马士革的街上。一下车,明亮的阳光照得哈希姆根本睁不开眼睛,但是他迫切地想知道叙利亚变成什么样了。

说到这儿,我们有必要回顾一下叙利亚这个国家到底发生了什么。大的背景是,2010年年末至2011年年初,整个阿拉伯世界掀起了一股反对独裁主义的浪潮,从突尼斯一直延伸到埃及、利比亚、叙利亚等国,群众运动横跨整个西亚北非。整个革命浪潮也被称作“阿拉伯之春”。

叙利亚的总统巴沙尔也是一位独裁统治者,2011年3月,社会底层民众因为高失业率、严重的贫富分化、政府的贪污腐败等原因发起了一场反政府示威游行。最终,因为这些反对派改革呼声并没有得到政府的积极回应,导致对立两方的冲突进一步被激化。再加上不同宗教派别之间的敌对原因,这场危机逐渐演变成了叙利亚内战。

好,我们说回到哈希姆时隔半年,被扔在了叙利亚首都大马士革的街上。他这才意识到,叙利亚内战已经爆发了。而他家所在的城镇,几个月后也被炸成一堆废墟,叙利亚这个国家已经变得满目疮痍。至此,哈希姆不得不带着一家人,开始了颠沛流离的逃难生活。

当下,他们理想的安全栖身之地是埃及。但是,你以为仅仅是坐上车到埃及这么简单吗?不是,因为当哈希姆一家马上快要逃出叙利亚国境线的时候,又出事了。原来,哈希姆乘坐的公共汽车路上还要穿过一个交战地带,途中经过的每一个检查站对他们来说都是严酷的考验。每到一个检查站,所有乘客都得把自己的行李从车上拽下来打开,以供检查。更糟糕的是,每次检查都要花上好几个小时,检查站的那些人还经常会偷走他们的行李,哈希姆一家就丢了三个行李箱。

眼看着快到最后几道关卡了,这辆车又遇到了大麻烦。因为士兵们发现车上有一个年轻人在通缉人员名单上,所以准备把他抓下车。大家都吓坏了,他们知道这个年轻人此去必定凶多吉少。于是,大家开始凑钱贿赂士兵,车上的每个人都从身上最后那点儿路费里捐了一部分出来,哈希姆身上的钱已经所剩无几,但那个年轻人的命总算是保住了。

夜里凌晨3点,就在这辆车终于到了最后一道检查站的时候,边防站的电脑又出现了故障。无奈之下,哈希姆他们不得不在车上等着检查人员把电脑修好。可谁知道,这一等就是从天黑等到天亮。漫长的等待一度令哈希姆觉得:也许他们这些人永远也出不了叙利亚了。

不过最后,令人感到欣慰的是,哈希姆一家经过几天不眠不休的艰苦跋涉,终于在2013年6月到达了埃及。看到自己的孩子们终于逃离了战争地区,哈希姆百感交集。此刻,他们还不知道,几天后,埃及就会关闭接收难民的边境大门,而他们则是最后一批进入埃及境内的叙利亚人。

到这,所有人都以为哈希姆终于可以在埃及开始新生活了,当然也包括他自己。但是很快,哈希姆就发现自己其实是从一个火坑中跳到了另一个火坑中。

为什么这么说呢?因为就在哈希姆来到埃及后不久,埃及国内的局势突然发生了变化。第一位民选总统被军方赶下了台。埃及政府对待叙利亚人的态度也在一夜之间发生了改变。所有叙利亚人,没有签证一律不准进入埃及。埃及政府开始在各地设立检查站,没有证件的叙利亚人都要被抓起来。

刚脱离一场内战的哈希姆发现,他们又处在了另一个国家发生内战的边缘。哈希姆在埃及无法找到一份好工作,孩子们无法上学。而且,最难以忍受的不是贫穷,而是他们正不断地遭到社会排斥。民众把所有的怨气都发泄在了像哈希姆这样的外来人身上,甚至有一次走在路上,哈希姆还被一群拿着枪的人抓到车上进行敲诈。

侥幸拣回小命的哈希姆觉得,除了逃到欧洲,他们一家人已经走投无路。要想到达欧洲,哈希姆必须先联系偷渡团伙,一般叫“蛇头”,然后冒着生命危险乘船穿越地中海,从意大利上岸。虽然这可能会成为一条不归路,但是眼下这是唯一的选择。

2014年8月,哈希姆一家在蛇头的安排下,住进了一栋已经装了几百人的阴暗公寓里,他们要在那里等待可以上船的消息。就这样一天两天,好几天过去了,什么动静都没有,以至于哈希姆怀疑自己是不是被骗了。

这里的日子像是在监狱里一样痛苦难熬。好不容易,有一次,他们被带上了车,结果快到海滩的时候,蛇头们突然又说天气太差,登船计划取消了。然后他们又被带到另一个地方等着。等待非常熬人,又充满变数。一连好几天,他们的计划都取消了,有时是因为发现有警察出现,有时是因为天气太差。还有一次,竟然是因为被一个流浪汉给挡住去路而耽误了。

直到两个多星期后,哈希姆一家才第一次真正到了海滩,然而正当他们等着上船的时候,意外又发生了。一群身穿警服的人出现在海滩上,他们不断鸣枪示警。而且最让人感到惊讶的是,收钱的蛇头不但没赶紧带着他们跑路,反而开始帮着警察们,把还在岸上的人聚拢到一起。结果就是,哈希姆一家又在拘留所待了8天。

在整个从等待到上船的过程中,只有一件事可以说是不幸中的万幸,那就是被拘留。为什么这么说呢?因为哈希姆他们原本要乘坐的那艘船在海上出了事故,船上500人不幸遇难,葬身鱼腹,而正是这次的拘留让他们的命运从“已死之人”转变成了“一线生机”。

从拘留所出来后,哈希姆不敢让全家人再跟着冒险。不过与此同时,他心里已经做好了赴死的准备,他有更大的目标。虽然自己的国家已经满目疮痍,哈希姆知道他这辈子是没什么希望了,但孩子们的前途值得他用命去赌一把。

于是哈希姆又联系了蛇头,这次比之前顺利的多。哈希姆终于登上了那艘承载着所有人希望的船。他想象着,如果可以顺利上岸到达意大利,说不定再可以一路北上,穿过欧洲大陆到瑞典申请难民庇护。因为2013年年底,瑞典政府曾公开承诺,给予任何一位在瑞典申请庇护的叙利亚人永久居住权。不过眼下,哈希姆盼望的只要先到意大利就好。

接下来的故事,你以为哈希姆的苦难,会随着穿越地中海而慢慢消逝吗?并没有,因为这段船上的经历以及远处迟迟未出现的意大利,都让哈希姆在日后对大海产生了深深的恐惧。

刚开始,哈希姆和几十个人被塞进一艘小木船里。从上到下,几个人压着几个人摞成了高高的几层人形夹心饼干,哈希姆被夹在中间。如果有谁想换个姿势,蛇头就会一脚将其踢回原位。因为,这些靠帮人偷渡赚钱的家伙可不想让这艘超载的小船失去平衡,沉入海底。

大约是晚上11点,这艘小木船正颤颤巍巍地逐浪前行,船上的偷渡客们则被压地不断发出喊叫声,所有人都因为晕船吐得昏天黑地。如果不发生什么意外的话,他们将在五六天后抵达意大利。不过,眼下哈希姆不敢确定自己是否能熬过去,或者说,他不知道这艘船上是否能有人活过今晚,因为他感觉自己已经快窒息了。

随后哈希姆一行人又辗转换了好几条船。每次换船,蛇头们都像搬运一袋袋土豆一样把他们一个个扔到船边上。船里灌满了水,所有人的衣服都被海水浸湿,冻得直哆嗦,有些孩子脸都被冻紫了。最可怕的一次,是在到达意大利的前一天晚上,因为船出现故障失去了动力,在汹涌的海浪中上下起伏。许多人都在尖叫,哈希姆第一次真切地感受了自己会被淹死的恐惧。

最后,有惊无险。当他们到达意大利领海的时候,有人按照蛇头给的卫星电话联系上了意大利海岸警卫队。一切就要结束了,大家都鼓起了掌,满怀感激地纵声歌唱:“意大利,意大利,意大利!”就这样,哈希姆走下舷梯,第一次踏上了意大利的领土。

但是,你以为逃难到这就完了吗?没有,哈希姆接下来还需要筹到更多的钱,穿过欧洲大陆,躲开所有边境警察的检查,才能顺利抵达瑞典。

在整个逃亡途中,哈希姆几乎没流过眼泪。然而在2015年10月23号,当他坐在瑞典的小型公共图书馆里看到网上的一个帖子的时候,他真想大哭一场。那个帖子上写道:瑞典的政策开始收紧,政府还将限制那些没有带领全家人一起来的人申请与家人团聚的权利。

哈希姆感到一阵头晕目眩。他来瑞典已经有6个月了,这6个月里的每一天都是折磨。他从春天等到夏天,现在冬天也快到了,他后悔自己为什么要和孩子们分开,如果能用自己的命换孩子们一个未来,就算要死一万次他也愿意。

还好,帖子上的消息只是传闻。终于在2015年11月10日这天,哈希姆看到了申请卡上用瑞典语写的几个字:永久居住。这代表着他可以通过合法途径把家人接到瑞典定居了。这一天,距离他逃出叙利亚的监狱已经过去三年。这一天,他等了太久太久。

说到这,我相信很多人和我一样,悬着的心终于放了下来。哈希姆是幸运的,他的经历是一段近代荷马史诗般的冒险之旅。但是,说实话,在读这本书的过程中,我有好多次鼻头一酸,差点哭了出来。因为我知道,作者之所以选择采访哈希姆,是因为他至少走完了全程,他闯过了所有难关。

在他的身后,还有千千万万的难民仍然处在水深火热之中,他们生死未卜。人如蝼蚁、命如草芥。他们在撒哈拉沙漠里苟延残喘,他们在无尽深海里苦苦挣扎,他们被关在笼子里,被虐待,甚至是被强奸。正如这本书的书名“我未尽的苦难”一样,他们的苦难根本没有尽头。

接下来第二部分,我们收拾一下沉重的心情,跳出哈希姆的故事,从微观视角切换到宏观视角下。我们想知道,这是一场怎样的难民危机?为什么难民们会把欧洲作为逃难的目的地?欧盟各国政府又会怎样应对呢?

这本书的作者从2015年初,跨越了三大洲17个国家,一直致力于报道难民的处境。他了解到,其实,单2014-2015这一年里,就已经有120万人搭乘破旧又漏水的小船横穿地中海,抵达欧洲。据当时的情况估算,2016-2018年,还会有超过300万人紧随其后。多年来,承受全球难民危机重担的主要是发展中国家。而现在,全世界的人正在目睹一场自“二战”以来规模最大的移民潮,最富戏剧性的一幕却发生在地中海地区。

欧盟认为,由于叙利亚、阿富汗和伊拉克连年内战,迫使空前数量的人涌向欧洲。而这背后真正的原因,远远没有这么简单。难民问题,其实比大多数人想象得要复杂,甚至在读完这本书后,我有一个总结。那就是:难民问题,是一个苦难的增强循环。换句话说,你的境遇,未必会因为这场苦旅而逐渐变好,相反,它可能越来越糟。

为什么这么说呢?

最初,2014年的时候,像钉钉子一样一点点进入欧洲的主要是来自中东地区的叙利亚人、北非的厄立特里亚人和撒哈拉沙漠以南的非洲人。那时,他们中大部分人都是经由利比亚前往意大利,只有一小部分人像哈希姆这样从埃及进入欧洲。

到了2015年,撒哈拉沙漠以南的非洲难民依然从利比亚和埃及出发,迁移人数与前一年差不多。但是在这一年里,越来越多的叙利亚人发现,想要从利比亚去意大利,实在是太难了。一方面,位于利比亚东西的两个邻国早就已经禁止他们入境,另一方面,利比亚也爆发了内战,再加上渡海路线太长、从叙利亚前往利比亚费用太贵等。

他们逐渐发现,可以先去更近的土耳其,然后坐船穿过爱琴海,从希腊上岸。这条路既好走又便宜。于是,希腊迎头赶上了意大利,成为最受难民欢迎的入欧门户。而此时,挣扎在经济崩溃边缘的希腊政府对此没有丝毫准备。

随着越来越多的难民从希腊上岸,起初,希腊人和意大利人按照现行的《都柏林公约》的规定,只是疏导难民们继续前进,而不是鼓励他们踏入自己国家的领土。后来这两个国家又试图通过谈判协商,劝说邻国主动接收这些难民。然而,持续数月的无休止的谈判与协商收效甚微,欧盟其他大部分国家都不愿分担希腊和意大利身上的重担,只是象征性达成了一项协议,同意接纳了为数不多的难民。

与此同时,欧盟各国政府还打出了一套组合拳,貌似想解决海上偷渡问题,却没有采取进一步措施,最后草草收场。

首先,他们终止了在地中海南部的全面救援活动,理由是采取救援行动,只会吸引更多的人从海上冒险偷渡过来。因为通常情况下,这些难民们会在蛇头的帮助下,到达指定海域后,给一个中间人打电话,再由这个中间人给警卫队打电话报告船的坐标,然后由警卫队或者“我们的海”行动实施救援。但是随后欧盟各国政府意识到,即便停止救援,难民们也照样渡海前来。

作者在2015年5月采访了意大利海岸警卫队总部的卡法罗海军上校。针对停止救援活动的问题,卡法罗说:“移民问题,这些绝望的人遇到的问题,不是军事行动所能解决得了的。我们面临的是深陷绝境的人。他们来自发生内战的国家,他们走投无路,孤注一掷。不管有没有救援行动,他们都会设法离开自己的国家。”

这点和作者从难民口中采访得到的内容也是一样的。他们在自己的国家,要么成为战争的牺牲品,要么被强征入伍,为独裁者甚至是恐怖分子卖命。所以,即使是欧洲取消救援行动,人们照样会坐船渡海,因为在这些人眼里,自己早已经是死过的人。他们宁愿相信大海,也不愿意相信他们所在的土地。

于是,眼看着这个措施无效,欧盟紧接着又商定了另一个军事战略,他们承诺要出动海军军舰打击这些偷渡团伙,也就是蛇头。但是这个计划到最后,也不可避免地归于失败。

我们可以拿利比亚的具体情况举个例子。对于在利比亚做生意的蛇头来说,人口走私数量的增长不仅仅是因为中央政府的缺失,也是因为各路民兵组织也参与到人口走私这个行当里来。所以,要断掉这么一个财路几乎是不可能的,欧盟的军事行动无法得到利比亚政府的许可。

作者在这本书里提到,在制订一个又一个令人绝望的计划的过程中,这些欧洲政策制定者实际上忽略了一个根本事实。也就是说,不管是否受欢迎,难民们仍然源源不断地赶来。而这些政策制定者能做的,也许是把如何安置难民这件事处理得好一点。

比如,他们如果能够在中东地区系统地建立大规模安置区,并且覆盖的救援范围足够大,那么欧洲也许早就能控制住这次危机所带来的混乱局面。一方面,这个计划很可能会促使很多难民先留在中东地区,有计划、有组织的安置也会让他们对未来产生信心。

另一方面,这也会让欧盟各国政府更加有条不紊地安置已经抵达的难民,并且还有可能说服类似于土耳其、埃及这些地区采取更多的措施,包括允许难民在其本土申请工作、加强边境防御等。

然而,整个2015年一直没有类似的措施被付诸实践,因此成千上万的难民的唯一选择就是离开中东地区,渡海前往希腊。要知道,希腊因为经济崩溃根本无力承担。而且,更令人遗憾的是,希腊左右隔壁邻国已经建立了一道道隔离墙。在2015年11月巴黎恐怖袭击事件发生后,还有一些政策制定者开始呼吁,完全封闭接纳难民的大门。这也使得欧盟各国达成的自由通行协议变成了一张废纸,在欧洲各国这种互相指责、互相推卸责任的情况下,很难弄清楚到底谁对谁错,结果就是没人愿意对此负责。难民危机和希腊经济崩溃导致欧盟内部出现分化。

显然,这种状况正中恐怖分子下怀。恐怖组织一看,一向号称自由平等的欧盟,居然封锁大门。他们掌握了西方道德衰落的确凿“证据”,并借这个理由,为“伊斯兰国”恐怖主义招募越来越多的年轻人。因此,恐怖主义发动的内战愈演愈烈,难民们继续以破纪录的数量穿越大海。欧洲边境封锁地也就越严重,导致遇难人数不断创下新高。最终,这些难民的苦难循环只会越来越大。

到这里,《我未尽的苦难》这本书我们就先讲到这。最后,我还想跟你聊聊我的一些个人感悟。

这本书实在太震撼了。当我读完内容,再回看这本书封面的时候,我才发现,一艘艘满载着生命的小船像是漂浮在海上的棺材,他们每个人距离死亡只有一步之遥。

但是更让我受到触动的是,哈希姆在一封信里说:总有很多人一直给你希望和信心,帮助你穿越重重黑暗。是啊,尽管会遭遇这么多无尽的苦难,但是依然有千千万万个哈希姆,他们心怀勇气和美好,奔赴在前往未来的路上。

正如这本书在序言中引用的《奥德赛》中的那句话一样:如果有哪位神明预谋让我再次遭遇海难,我坚强的心足可承受这种打击。在大海上,在战斗中,什么样的磨难我没有受过!该来的就让它来吧。

撰文、讲述:潘旭 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.来自叙利亚的哈希姆历经三年多的逃亡生活,闯过所有难关,最终找到了自己的新家园。

2.难民问题,是一个苦难的增强循环。恐怖主义发动内战愈演愈烈,难民们继续穿越大海,逃往欧洲。欧洲边境封锁地也就越严重,导致遇难人数不断创下新高。

3.这是一群身体和心灵永远在漂泊的灵魂,等待他们的苦难永无止境。