《我是女兵,也是女人》 贾行家解读

《我是女兵,也是女人》|贾行家解读

关于作者

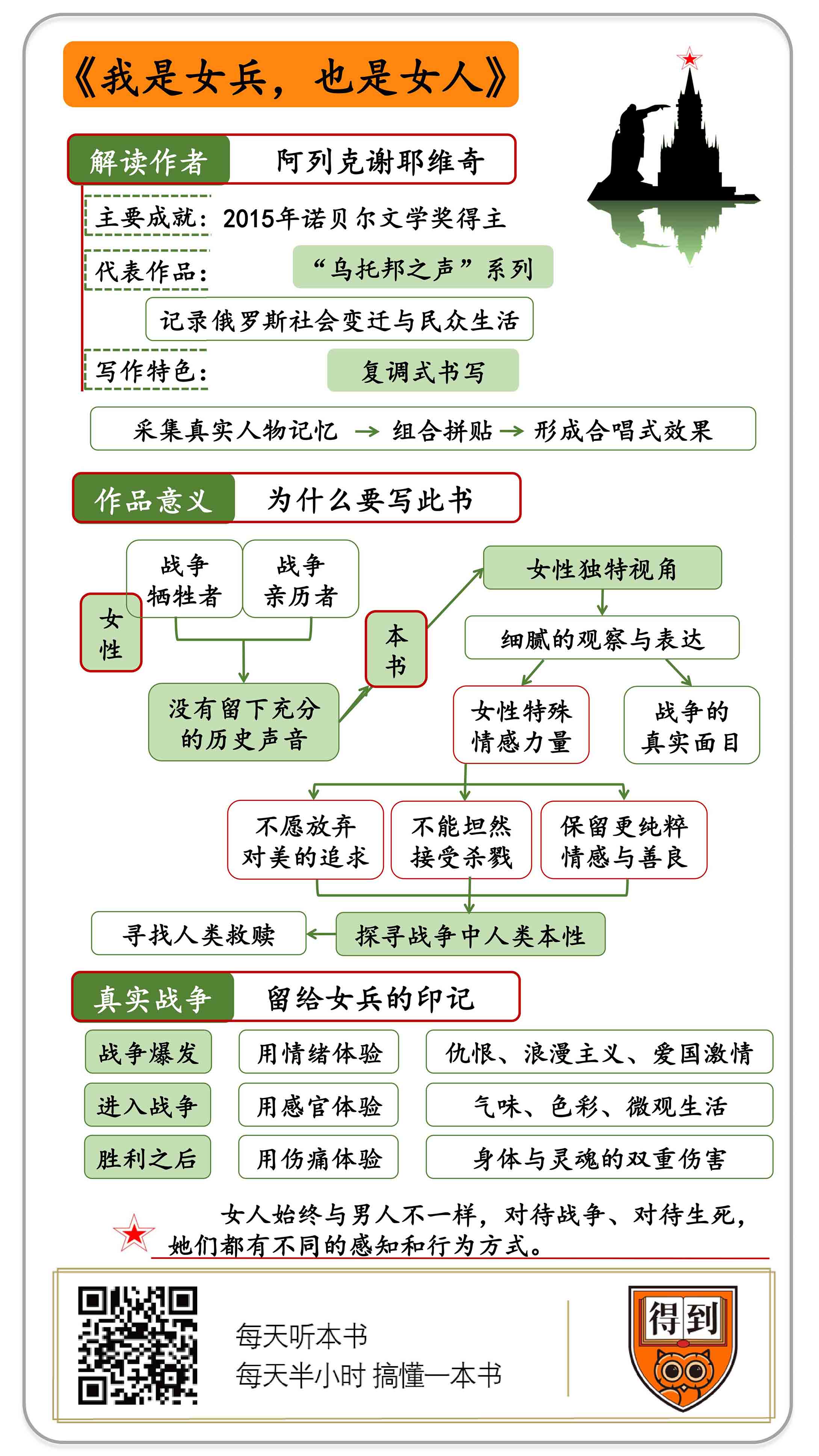

S. A. 阿列克谢耶维奇,白俄罗斯女作家,2015年获得诺贝尔文学奖。她1948年出生于白俄罗斯,从前苏联时期开始,在四十年的时间里,一直以纪实文学的形式,记录苏联、东欧的重大历史事件和民众生活。这个被称为“乌托邦之声”的系列,超越了时代和政治,呈现出复杂的人类命运和情感世界,受到国际文坛瞩目。

关于本书

本书是阿列克谢耶维奇的成名作。她用七年时间,进行了五百多次采访,请参加过二战的女兵,以个人而不是官方的视角,以女性而不是战士的身份,来回忆那场战争中的往事,写成了这本极具震撼力的纪实文学。上世纪八十年代在苏联首版时,俄文版销量就达两百万册。

核心内容

在二战战场上,曾有超过100万年轻苏联女兵参战,她们中有卫生兵、通信员,还有工兵、冲锋枪手、高炮兵、狙击手,她们与男兵并肩作战、血洒疆场。在英雄史诗的胜利记忆背后,本书真实呈现了女兵们的心灵历史。这段历史是有两副面孔的,一副是完美的胜利面貌;另一副则是恐怖、伤痕累累的,但也是真实的。这本书的意义,绝不在于对于女兵生活的猎奇,而是在于展示战争的真实面目,展示女性对人类情感更坚忍、也更伟大的观察和表达。

你好,欢迎每天听本书。今天我为你解读的这本书,叫《我是女兵,也是女人》。

作者阿列克谢耶维奇,是2015年的诺贝尔文学奖得主。和其他获奖者不同,这位女作家一直从事的是非虚构写作。她1948年出生于白俄罗斯,从前苏联时期开始,在四十年的时间里,一直以纪实文学的形式,记录从二战到普京时代俄罗斯社会的变迁和民众生活,其中包括二战苏德战争、阿富汗战争、切尔诺贝利核灾难和苏联解体这样的重大历史事件。这个被称为“乌托邦之声”的系列,超越了时代和政治,呈现出复杂的人类命运和情感世界,受到国际文坛的瞩目。

瑞典文学院对她的授奖词是:“她的复调式书写,是对我们时代苦难和勇气的纪念。”复调式是个音乐名词,就是把不同的旋律,按照和声法则组合在一起,形成更有深度和力度的多声部音乐,比如我们经常听到的无伴奏合唱。阿列克谢耶维奇对历史事件的写作,并不是采用单一的作者视角,而是通过收集和采访许多真实人物的记忆,进行组合拼贴,形成合唱式的效果。很多人觉得,这样的纪实作品,也包括纪录片、摄影,都像是新闻报道一样,是对现实的客观呈现,其实,凡是艺术创作,就是主观行为。就拿摄影来说,选择什么主题,就是在输出观念,而控制焦距和纵深感的技术,就像绘画的线条和色彩一样,是在表达情感。

阿列克谢耶维奇的作品简洁直白,很少做解释评论,但她对人类处境的呈现,既富于女性的细腻和感性,又有俄罗斯文学那种强大的精神力量,是大师级的纪实写作。我们今天说的这本《我是女兵,也是女人》,是她“乌托邦之声”中的第一部,写作于上世纪八十年代,光俄文版就卖了两百多万册。为了完成这本书,她用七年时间,进行了五百多次采访,请参加过二战的女兵,以个人而不是官方的视角,以女性而不是战士的身份,来回忆这段战争往事,再用她的特有手法,把这些访谈整理成一部记忆的大合唱。

按说,我该先向你解释为什么要听这本书,但是和很多读者一样,这本书带给我的震撼是很难概括的。我希望你能相信我,听完我的讲述,你也会获得一种难以描述的感动。既然这是本用回忆和访谈组合起来的书,我也按照采访的形式,代你向本书作者、向书中的那些女兵们提出一些问题。

第一类问题,是我们要询问作者的:为什么要写这本书?这本书的主题是什么,是怎么写的?

剩下的,要请那些女兵来回答了:在她们眼里,真实的战争和历史书上的战争有什么不一样?战争给她们留下了哪些改变?战争中的女性和战争中的男性有什么不一样?

关于第一类问题,可以从阿列克谢耶维奇的创作笔记里找到答案。

她的写作是由两个主题发展而来的。第一个是:普通人究竟怎么看待战争历史?有一个女兵战后做了历史老师,她说:历史课本改了三次,我用三种不同的历史在教孩子们,但却没有一个版本能传达民众对战争的真实感受。阿列克谢耶维奇自称是战争的孩子,在她这一代人的成长中,身边的所有人都在回忆战争。像大多数苏联家庭一样,她家里有4个长辈牺牲在前线,11个亲人被德军烧死。她童年生活的村庄,剩下的都是女人,日复一日地以泪洗面。学校教的是如何打仗或准备打仗,作文的内容是怎么样渴望以崇高的名义为国牺牲。这些对战争的描述和展望都是宏观的、英雄主义的,是男人在写男人。然而,这段历史是有两副面孔的,一副是完美的胜利面貌;另一副则是恐怖、伤痕累累的,但也是真实的。可以说,有人用胜利的历史,偷换了战争的历史。

在二战里,女性既是亲历者,更是牺牲者,却没有留下充分的历史声音。参战的苏联女兵超过了100万人,占通信部队、医疗服务队的绝大多数。女兵面对的危险丝毫不低于男兵:在各兵种里,卫生兵的死亡率是仅次于步兵的。1941年下半年,牺牲的苏联女军医和女护士就有4400人。在斯大林格勒会战这样最惨烈的战役里,女兵占到防空部队的半数。

除了常见的女兵岗位,阿列克谢耶维奇还采访过女冲锋枪手、女飞行员、女狙击手、女坦克兵、女炮兵,这些过去都是绝对的男兵岗位。就连女飞行员也不像我们想的那样条件优越,她们开的是老式教练机,只能超低空飞行,连冲锋枪都能打下来。执行这种飞行任务,和敢死队一样危险。阿列克谢耶维奇甚至还遇到过一些女工兵。排雷工兵是战场上最危险的兵种,一位女大学教师曾经担任了4年工兵排长,从城市保卫战一直打进柏林。战争结束后,还用了一年时间排雷,到退伍时只有24岁。连将军都对她的经历难以置信,因为当时苏军的工兵排长平均只能活2个月。所以说,她们本来是最有资格来讲述这段历史的人。

在采访中,阿列克谢耶维奇发现,即使曾经亲手击毙过七八十名德军的女战斗英雄,所讲述的战争也是另外一种面貌。她们所回忆的,不是战争,而是自己的青春,是一段属于个人的生活和情感经历。男人眼中的战争,是历史和事实背后的一种行动,充满观念冲突和利益矛盾,而女人总能看到男人们看不到的另一面,具有特殊的情感力量。她们总会反复讲起:一个穿裙子的小姑娘走进征兵委员会的大门,从另一个门出来时,辫子被剪掉了,穿着和男兵一样的军装;被德国人洗劫后的废墟里,留下了很多儿童的小鞋子。在这些小事和私事里面,充满了无法抹平的悲剧。面对这些女兵们的回忆,阿列克谢耶维奇终于找到了一个普通人、一个女人理解战争的方式。这本书的意义,绝不在于对于女兵生活的猎奇,而是在于展示战争的真实面目,展示女性对人类情感更坚忍、也更伟大的观察和表达。

这本书的第二个主题,是探寻战争中的人类本性。这个视角,可以说是俄罗斯根深蒂固的文学传统。发现人的本质,寻找人类的救赎,这是由托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基所标注的精神高度。用陀思妥耶夫斯基的话说就是:在一个人身上,到底有多少个人?又该怎样保护最本质的那个人?阿列克谢耶维奇认为,文学要寻找的是普遍的人性,讨论这样的重大问题,恰恰应该刻画小人物。人的心路历程比所经历的事件更重要,从女兵们面对战争这种极端经历的改变里,能够看清楚人究竟是什么。战场上的归来者,总有一种特殊的孤独,因为他们拥有别人没有的知识。在女兵们看似琐碎的讲述里,有一种特殊的震撼力,她们在最不应该接触死亡的年纪上了战场,每天、每小时甚至每分钟都在经历死亡。她们看待和讲述人生的方式,和生活在和平年代里的人不同。

阿列克谢耶维奇说,她所写的,不是战争的历史,而是情感的历史,她要做的是灵魂的史学家,她既要寻找这个主题,也在寻找讲述它的方式。她的复调式写作,师从于另一位白俄罗斯作家阿列西·阿达莫维奇。在前苏联时代,阿达莫维奇的小说被称为“集体小说”或“自说自话体”,是用叠加起来的个体记忆、感性体验来代替观念先行的写作,所以也被称为“小说证据”。这样的写作,是为了捍卫属于个体的记忆。

在上世纪八十年代的苏联,这种采访和写作观念当然进行得很不顺利,让女兵们敞开心扉讲述自己是件很困难的事情。比如,她们的丈夫们,也就是当年的男兵们,命令她们必须用主流的方式讲述战斗故事,还要她们在接受采访前先学会看作战地图,背下来官方的战争史。这本书在出版过程中,也受到了重重的质询和检查。但它所造成的轰动,证明了它的独特价值,也开启了阿列克谢耶维奇的纪实文学之路。

访问完作者,下面这些问题就要由当年的女兵们来回答了:在她们眼中,真实的战争究竟什么样?战争给她们留下了哪些印记?把女兵们的回忆放在一起来看时,你会发现,在不同的战争阶段,人的感知方式是不一样的。

在战争刚刚爆发时,她们是在用情绪来体验战争。阿列克谢耶维奇的写作,用的是完全感性的写法,不采取任何历史思维,也完全不交代战争背景。对当时的苏联民众来说,也确实没有交代的必要,我们还是要稍微回顾一下:1941年6月22日,纳粹德国由于西线战事推进顺利,撕毁了苏德互不侵犯条约,启动“巴巴罗萨计划”,想通过集结重兵,以闪电战方式迅速击垮苏联。纳粹德国严重低估了苏联的实力和民众的抗争,而苏联事先也没有充分防备。当时苏军仓促应战,总兵力也低于德军和仆从军,苏联除了迅速动员所有的兵役适龄男子上前线,也征调了大量女兵。

那时候没人知道,这几乎是人类历史上最惨烈、最致命的一场战争,它将会持续整整3年零10个月,让超过两千万的苏联士兵和民众死于战火。在女兵们的记忆里,直到战争爆发前几天,电影院还在播放关于苏德友好的新闻纪录片。人们都坚信不会打仗,谁要是私下传播希特勒准备入侵苏联的消息,会被内务部的特工带走审讯。可是,不到一个月,德国军队已经打到了莫斯科城下。这时候,她们发现男人们已经不够用了,连大学的老教授都上了战场。

在讲述里,女兵们大多是怀着仇恨、浪漫主义和爱国的激情,主动报名参军,反复要求上前线的。这些女孩子大多在二十岁左右,受访者中,当年最小的只有十四岁。也有的是被家人送上前线去的,有个母亲对她的独生女儿说:“如果你留在后方,我会感到耻辱。你爸爸在打仗,你也去打仗吧。”有的人蹲过劳改营,仍然对女儿说:“我们要先保卫祖国,再申诉自己的冤情。”有一个飞行员当时已经是母亲了,她在接到丈夫的阵亡通知以后,把女儿送到了亲戚家,申请上前线。她临行的那个晚上,在女儿的小床边跪了一夜。这些女兵说:我们当年那样做,是为了让孩子将来不跪着生存。她们在最短的时间里被迅速投入战场,从学生、女儿或母亲的角色转变为战士。她们被告知,从现在起就要做一个军人,战后才能重新成为女人。

真正进入战场之后,她们开始用感官来直接体验。女人的战争,是伴随着气味、色彩和微观生活的战争。她们的感官更敏锐,体会到的是加倍的悲惨和凶残。对苏军来说,最艰难的是第一年。斯大林格勒的每寸土地都渗透了人血,有苏联人的血,也有德国人的血,到处弥漫着汽油和润滑油的气味儿。德国飞机对有救护标志的车也同样进行扫射,她们能清晰地看见,驾驶舱里的德国飞行员脸上挂着冷酷的笑容,相貌很英俊。一辆满载儿童的列车遭到轰炸,儿童们逃向野外,德军坦克直接冲进孩子中间碾来碾去。

她们亲眼见到,在战争初期,战士们是在用步枪和坦克对战。女炊事员为整个连队烧了汤,但一场战斗过后,前线上没有一个人活着回来吃早饭。女护士们一辈子都记得手臂和大腿被截下来之后的重量,那些战士们只要还有意识,就绝不丢下被切下来的手臂或腿,总是想要死后和自己的残肢埋在一起。从此以后,她们感觉世界上再也没有四肢完整的男人了。当她们一边为伤员包扎一边流泪时,会被指挥员大声责骂,因为还有很多伤员要抢救,不能为哭泣浪费体力。她们只能在橡树和白桦树林里挖坑掩埋战友,战后,女兵们不愿意走进树林。

在她们的讲述里,最可怕的噩梦是阵地肉搏战。在冲锋发起前的几分钟,人会不由自主地战栗发抖,一旦听到命令,大脑就进入空白。她们能清楚地回忆起刺刀插入身体、折断骨头的声音,以及男人们野兽一样的狂叫。她们说,冲锋过后,不要去看别人的脸,所有的人都不对劲,眼睛里露出来的是野兽的绿光。你刚走近谁,他就会喊道:“走开!你别过来……”人的这一面,让她们感到毛骨悚然。女兵们说,在战争里,无论目睹了什么样的惨状,人们还是会撑下去,等到战后再开始发疯。

她们不是这种凶残的旁观者,而且要参与进来。她们既要做那些繁重的战场工作,也要亲手杀人,甚至会处决俘虏。有个女卫生兵回忆,有一次,因为两个士兵胆怯后退,让整条散兵线被突破,连她抢回来的伤员,也被杀死在了战壕里。第二天早上,营里要对这两个人实施枪决。行刑队需要七个人报名,于是,她也端着冲锋枪走出了队列。她当时只觉得这两个逃兵不可饶恕,但有个老兵说,战争结束以后,就算这个姑娘还活着,也没法再做正常人了。

这样经过了四年,能活下来已经是幸运了。女兵们都说,在战事最激烈的时候,她们没有畏惧死亡,但进入德国作战以后,她们开始害怕了,因为“没人愿意在胜利之前死去,那等于是死了两次”。

有的德国家庭因为恐惧,全家老小都服毒自杀,对此,苏联女兵们既有复仇的感觉,也可怜那些孩子。一个德国妇女说“这都是因为希特勒”,女兵们回答“不是希特勒亲手做的,是你们的父亲和孩子在苏联杀人”。这就是女人们对战争的知觉,看起来简单,却非常直接。再说,男人们的思想也并不复杂。军队在占领德国城镇之后,有三天自由行动时间,她们感觉到,在经过这场战争之后,公正善良在很多人身上远去,要想“马上变回好人是不可能的”。

1945年5月8日,德军宣布投降,兴奋的苏军士兵都将子弹射向了空中。有一名女高炮指挥员私自发射了四枚炮弹作为庆祝礼炮,营长闻讯赶来逮捕她,然后又立刻解除了命令,一起加入了庆祝的人群。她们在德国国会大厦的墙上写下了自己的名字,有一个女兵写道:“我,索菲亚·孔采维奇,来到此地,是为了消灭战争。”

在胜利以后,她们却要用身体和灵魂的伤痛来承受战争的后果了。很多女兵都是在战火里发育的,有的长高了十厘米。她们从身体到容貌,已经被战争所彻底改变了。有位受访者拿出了她当年的照片:参战前,她是个天真活泼的少女,脸上的线条都是柔软稚气的;仅仅相隔几个月,她的神情就变得非常成熟,有了军人式的严厉眼神。更多的人因为战场生活过于繁重残酷,身体留下了严重损害,有的女兵21岁头发就全白了。很多女兵都回忆,自己在整个战争期间经期都停止了,连身体都不再是女性。除了大量的残疾以外,炮火给心脏留下了只有心肌梗死才会有的瘢痕。有的女兵撕毁了自己的残疾证明,隐瞒了脏器所受的爆震伤,因为要反复复查,会被一再拉回战争回忆。

更隐蔽的伤痛存在于内心。她们没听说过战斗应激反应和心理医生,但能明显地感受到,即便回到家乡,灵魂也是受伤的。人的心灵在战争里会迅速老化,有个年轻的女兵遇到电车撞死人,乘客们都惊慌地下车查看,她却坐着一动不动,觉得只是死了一个人,没什么大惊小怪的。有的女兵再也不能看红色,不能闻夏天的熏肉,觉得世界上的一切都有血腥味。

许多女兵不知道怎么返回正常生活,她们好像只会打仗了。她们虽然受到英雄式的欢迎,但社会上看待男兵和女兵的眼光不同,会在背后指指点点,说她们在男人堆里混了四年,没人会娶她们。有个女兵戴着两枚光荣勋章和一堆奖章回到村里,到家的第四天就被母亲催促离开,如果她待在家里,连两个妹妹都嫁不出去。这些流言和歧视跟随了女兵很多年,相当一部分受访者不愿意提起自己的战争经历,而且一直独身。

即便结婚的,也不一定都幸福。在战场上,男兵面对女兵都感到愧疚,认为不该让女孩子们到前线来打仗,他们对待女兵很温存爱护,会用身体为她们挡子弹,但战争结束,他们成为丈夫以后,又重新变得粗暴蛮横。许多婚后的女兵抱怨:男人们把我们变回了平凡妇女,不许我们回忆,夺走了属于我们的胜利。

女兵们能够清楚地感受到,在战场上自己度过了两种生命,一种是男人的,一种是女人的,二者之间始终没法融合。

很多读者都对《我是女兵,也是女人》这个译名不满,因为原名直译过来,应该是“战争中没有女性面孔”。这句话的意思是,战争剥夺了女兵的一切女性特质,她们从外形和衣着、言行举止到思考方式,都不得不像个男人一样。对她们来说,失去性别比死亡更难以忍受。女人始终都和男人不一样,对待战争、对待生死,她们都有不同的感知和行为方式。

最叫男人们无法理解的是,不管回忆什么话题,女兵都不会漏掉关于美的话题,这占据了采访的相当一部分内容。“不爱红装爱武装”,曾经长期被当作是句褒奖的话,但也可以解读成是对性别权利的剥夺,女兵们从来不想、也不可能变成男人。有一个女狙击手,她所击毙的每个德军士兵,伤口都在头部的同样位置。当对方部队的军官被俘后,提出想见见这个枪法出奇的射手,但这个女兵已经在几个月前阵亡了,她在执行任务时戴红围巾暴露了目标,因为她不肯放弃女性身份。

在战场上,女兵们会把降落伞改成裙子,给裹脚布缝上花边做围巾。虽然剪掉了辫子,也想方设法用松塔把头发卷出波浪。她们不担心牺牲,但害怕被炸得支离破碎。她们在战火里也尽力保持面容整洁,这是为了让自己的尸体被发现时,样子不会太难看。很多女兵都回忆,战场上最难忍受的不是伤痛和寒冷饥饿,而是不得不穿了四年的男人内裤。直到战争快结束时,她们才领到了女式内衣,在行军时,她们故意解开上领口的扣子,为了让别人看到里面穿的是彩色内衣。当她们讲到这里时,同样是女人的阿列克谢耶维奇也会跟着一起流泪。

有个女兵讲,她们在进入德国以后,在一座城堡里找到了几个装满华丽礼服的衣橱,她们整夜地试穿和试戴那些漂亮的裙子和帽子,但却不能带走一件,因为行军时,连一根针都是沉重的。她们在回忆中反复叹息:太可怜了,战争中正是我最美的年华,那时候我是多么光彩照人。仗一打完,我很快就老了。

真善美总被并列提起,因为无论是美的形成还是体验,都与真和善相通。这些不肯放弃美的女兵,也在战争中保存了更多、更纯粹的情感和善良。战争快结束时,有个女兵遇到了一支路过的德国俘虏队伍,她注意到里面有个俘虏还是个小男孩儿,脸上的泪水都结冰了,于是她拿出带着的面包,掰了一块递给了这个小德国兵。她说:我当时为自己的行为感到惊讶,我怎么会给一个德国人面包?但是我也觉得幸福,因为没有被仇恨所控制。

虽然她们大多数都是没有结婚的年轻女孩,但许多时候表现出来的,是一种超越战争和个体的母性。女医生和女护士说,即使每天都目睹大量伤员死亡,但她们还是无法习惯,她们只能抚摸和亲吻他们,对他们微笑。战争过去多年,有一个男人找到一个女医生,说他一直记得她年轻时的笑容,是这种女人的微笑,把他从另一个世界拽了回来。

有个女医生的丈夫战死在了德国,她找到上级,要将丈夫的尸体运回国。这当然遭到了拒绝,她一直找到将军,她说:“您也是体验过爱情的人吧?我不是在埋葬我的丈夫,我是在埋葬爱情。”那个将军沉默了片刻,吻了她的手,批准了她的要求。她们不仅是坚持自己的情感,也在保存和唤醒男人们的情感。

在女兵的共同回忆里,战争,首先就是一场谋杀,她们永远没法坦然地接受人类之间的相互杀戮。有个女兵被选中化妆成女服务员去德军食堂投毒,但她最后也没有完成这个任务,她说:“没错,他们是敌人。可杀人实在太难了,杀死别人比自己死更痛苦。”有一个女机枪手说,自己曾经杀过人,这个记忆让她在战争结束七年以后才敢生孩子。她们觉得,女人是为人类带来生命的,是奉献自己的人生抚育生命的。这种最本质也最高贵的生命体验,使她们虽然饱经心灵创伤,依然重新开始生活,成为整个民族的母亲。

考虑到你和我的神经承受力,这本书里更沉重、更震撼的记录,我就不转述给你听了。最后,咱们再来说说那个本该在开头说的问题:我们为什么要说这本书?

我想你已经有答案了:因为战争不是谁都有资格轻易谈论的。阿列克谢耶维奇说,她想写的就是一部让人想起战争就恶心的书,就是要让将军们觉得不舒服。什么是将军的视角呢?在小说《战争与和平》里,俄军总司令库图佐夫在一场必败的战斗前夜说:“假如明天有十分之一的部队回来,我就要感谢上帝。”这似乎是很多人习惯的一种大局观,而托尔斯泰借男主人公的心理活动写道:这位老元帅曾在战场上被子弹射穿过头颅,失去了一颗眼球,所以他才“有权力这样心平气和地谈论阵亡”。你看,能这样说战争的,还不是一般的将军。那么,听完这本书,我们需要反思一下,究竟该怎么谈论战争。

绕开这个有点儿主观色彩的问题,我们再说说这本书的另一重价值。很多女兵听到这个采访,都反复要求和作者见面,她们说:趁我们还活着,来问问我们吧。确实,更多的女兵,是带着这段沉重的历史孤独地离开了人世。本书写作时,二战已经结束了四十年,当年的年轻姑娘已经变成了祖母,如今,又是三十多年过去了,这个群体几乎没有健在者了。所以,从最单纯的历史资料角度来说,这些当时好像遍地都是的回忆,如果没有及时保存,就再也无法弥补。越是重大历史,损失和缺憾就越严重。

苏军在二战中的总体正义性,毕竟是无可争议的,而在上世纪七八十年代,苏军曾入侵阿富汗,打了一场长达十年、并不那么师出有名的战争。停战后,阿列克谢耶维奇再次通过逐户访问,完成了另一部纪实文学《锌皮娃娃兵》。和官方宣传不同,她写出了在亲历者眼里,那场战争是多么盲目而令人绝望。这本书的出版,让她被很多阵亡士兵的家属告上了法庭,因为他们不能接受,自己的亲人竟然死于一场无意义的战争。而今天如果研究阿富汗战争,《锌皮娃娃兵》是一定要读的。

人类社会正在变得越来越复杂,对过去的事实,我们生出了新的解读,很多正在发生的事,我们未必完全理解它的含义。如何观看历史,将会影响如何造就未来,那么最起码的一点是,所观看的历史,少不了亲历者的真实讲述。所以,这类使每个人发出声音的纪实文学,具有超出意识形态的价值。

最后,我们再来简单回顾一下本书的主要内容。《我是女兵,也是女人》,本名是《战争中没有女性面孔》,它是2015年诺贝尔文学奖得主、白俄罗斯女作家阿列克谢耶维奇的早期代表作。本书采用复调式的纪实写法,记录了大量二战苏联女兵的战场回忆,是一本充满真相和痛苦的心灵历史。但是,即使在这样惨烈的时代,女性仍然保持着追求美丽和善良的崇高天性,为人类的继续存在争取到了一些意义。

撰稿:贾行家 脑图:摩西 转述:顾一菲

划重点

1.这本书的意义在于展示战争的真实面目,展示女性对人类情感更坚忍、也更伟大的观察和表达。

2.女人的战争,是伴随着气味、色彩和微观生活的战争。

3.女兵们能够清楚地感受到,在战场上自己度过了两种生命,一种是男人的,一种是女人的,二者之间始终没法融合。

4.如何观看历史,将会影响如何造就未来,这其中少不了亲历者的真实讲述。