《成为福克纳》 苗炜工作室解读

《成为福克纳》|苗炜工作室解读

关于作者

这本书的作者叫菲利普•韦恩斯坦,是美国斯沃斯莫尔学院的教授,主要研究英美小说。他在本书中详尽解读了福克纳的几部代表作。

关于本书

这本书是诺奖得主威廉•福克纳的权威传记。别的传记事无巨细地记录了福克纳的一生,这本书以福克纳的生活与创作为中心,重点关注福克纳怎么“成为福克纳”。

核心内容

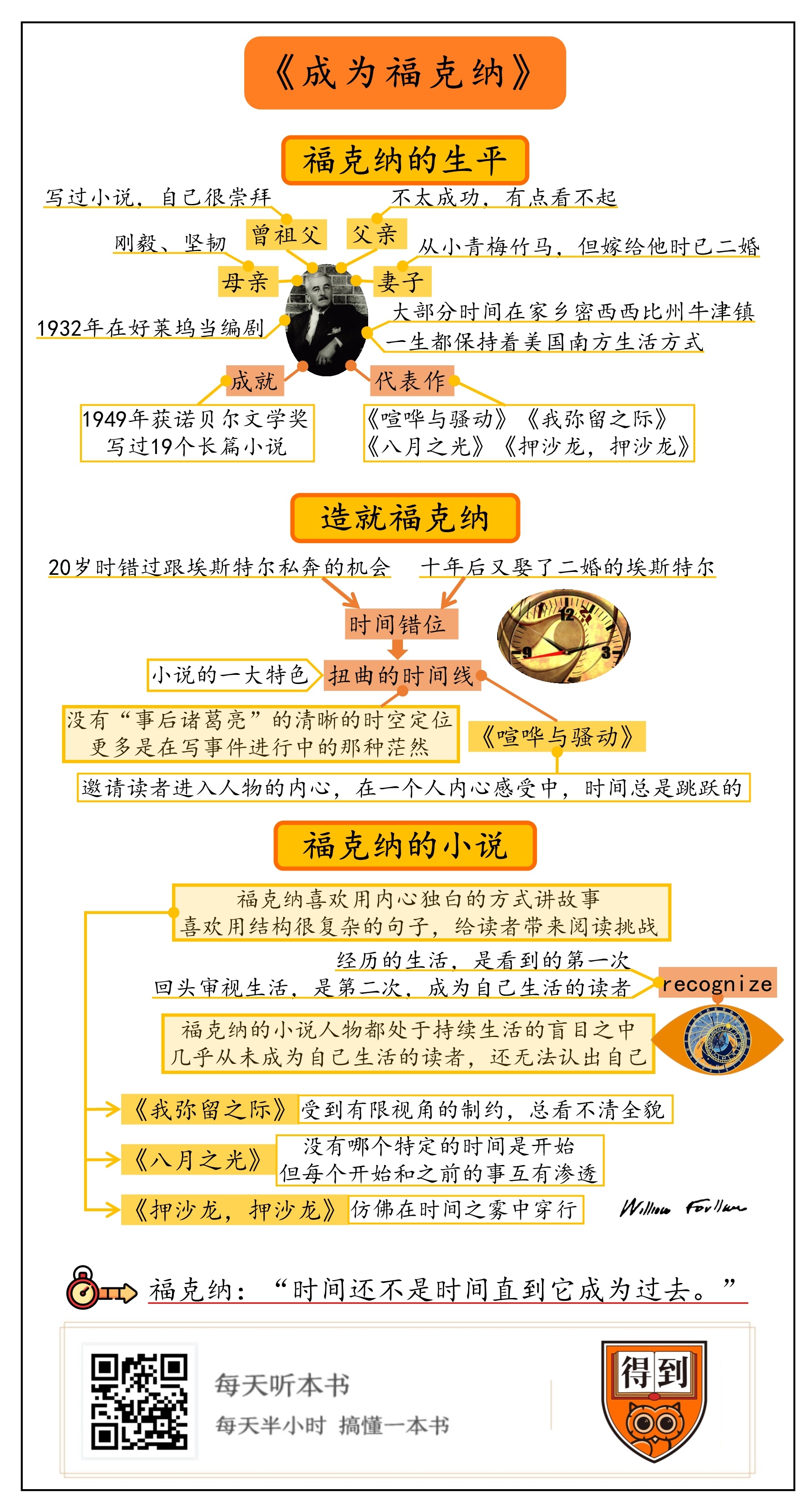

为你介绍福克纳这位乡土作家的生平;哪些关键因素造就了作家福克纳:福克纳的小说到底为什么不好读懂。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的书是《成为福克纳》,副标题是“威廉•福克纳的艺术与生活”。

美国作家威廉•福克纳,是1949年的诺贝尔文学奖得主。他一生写了19个长篇小说和一百多个短篇小说。他的大部分作品写的都是约克纳帕塔法县,这是福克纳在小说中创造出来的故乡,位于美国南方,地名是虚构的。他的作品中,大概有600个人物都生活在这里。

福克纳的大部分时间,都在家乡密西西比州牛津镇度过。他说,自己一辈子写的就是故乡那一块邮票大小的地方。福克纳的作品中有一大基调,乡土人情。他说自己就是一个会讲故事的农夫。可这位乡土作家的小说,读起来一点也不轻松,很多时候根本读不下去,读不懂。这也不是翻译的问题,福克纳的小说在英语读者看来也不好懂。

他的句子臃肿繁复,小说结构复杂,常常不按照线性时间来叙述。福克纳喜欢用“意识流”这个写作手法,喜欢“多角度叙事”,喜欢用长句子,这些特点让他的小说不容易读。福克纳给读者的印象是:写美国南方、写了不少黑人、写的又不太好懂,这造成一种距离感。

今天这本《成为福克纳》的作者叫菲利普•韦恩斯坦,是美国斯沃斯莫尔学院的英语教授,他写过几本关于福克纳的书。韦恩斯坦肯定知道“福克纳不太好懂”这个问题,所以,他在这本书里,对福克纳几部代表作都做了详尽地解读。

福克纳对后世作家有很大影响,马尔克斯、莫言、余华都把福克纳尊为文学上的师父。福克纳的传记也非常多,有的长达1800页,事无巨细地记录了他的一生。今天这本《成为福克纳》不到300页,没有按照时间线索去讲福克纳的生平。作者关注的是,福克纳是怎么“成为福克纳”的,福克纳过的是平常的生活,但他从混乱的生活中写出了伟大的作品。

今天的解读,分成三个部分:第一部分简单介绍一下福克纳的生平。第二部分,我们看看福克纳何以成为福克纳,哪些关键因素造就了作家福克纳。第三部分,我们来说说福克纳的小说到底为什么不好懂。

好,我们先了解下福克纳这位乡土作家的生平。

威廉•福克纳,1897年出生在美国密西西比州的一个小村子里,5岁时随家人搬到牛津镇。福克纳的曾祖父参加过美国南北战争,做过种植园主人,修建过铁路,办过银行,还写过小说。福克纳很崇拜曾祖父,很小的时候就说,要像曾祖父那样写小说。但他有点看不起自己的爸爸,他爸爸办过工厂,开过马车行、五金行,都不太成功。福克纳和妈妈关系不错,妈妈刚毅、坚韧。他们家厨房的炉灶上方写着妈妈的座右铭:不解释,不抱怨。福克纳的小说中有不少坚毅的妇女形象,都来自妈妈的影响。

这是一个美国南方的家族,福克纳一生都保持着这种美国南方生活方式,什么是美国南方生活方式?有了钱先买一块地,盖起一栋大房子,这就算是有了宅子,然后有管家、仆人、厨娘,这些人都是黑人,到主人家干活不要工钱,但吃住在这儿,生老病死也在这儿。虽然美国没有奴隶制了,这种生活方式还存续了很长时间。

福克纳挣了钱,盖起大宅子,养着黑人仆从,还要照顾弟弟和侄子,所以,他会时不时感叹钱不够用。福克纳的收入主要靠写作,写小说拿版税,在好莱坞当编剧,他不能像曾祖父那样当种植园主,将家乡的产业垄断在自己的手里,他靠一支笔支撑这种南方生活方式。

年轻时的福克纳,不太像会很有出息的样子,他没拿到高中毕业文凭。第一次世界大战爆发时,他报名参军,却因为身高体重不合格,被刷了下来。福克纳是个瘦小的男人。越瘦小,越要显出英雄气概,1917年,福克纳跑到加拿大参军,进入了空军培训学校,还没学会开飞机,一战就结束了。

1919年,福克纳以“退伍军人”的身份,进入密西西比大学,学了一年多就退学了。他先去纽约混,在书店当店员,在格林威治村租个小房间喝酒鬼混,家里人养着这么一个少爷也不是办法,就把他安插在密西西比大学邮政所工作,年薪1500美元。可福克纳不好好干,经常被投诉,干了一年多就被解雇了。

福克纳不肯好好工作,但他写诗,写小说。文学生涯的最初阶段,有两个人帮了他大忙。一个是他的朋友菲尔•斯通,这是一个南方阔少爷,耶鲁大学毕业,家里有个大种植园,他认定福克纳是当作家的料,支持他写作。另一个人是作家舍伍德•安德森。在他们的帮助下,福克纳出版了两本长篇小说,但第三本小说遭到出版社退稿,退稿信中说,故事毫无意义,也没什么修改的价值。收到信时,福克纳30岁,正打算结婚。结婚意味着收入要稳定、要抚养老婆孩子,可除了写出名堂,福克纳没有别的挣钱办法。

1928年春天,福克纳收到退稿信没多久,他开始动笔写《喧哗与骚动》。1929年,他动笔写《圣殿》,然后花六千美元在家乡买下了大房子山楸橡园,这里有两层大房子、谷仓,周围有四英亩的林地。房子本身很破旧,但福克纳会干木工活,简单收拾后,老佣人们来到家里,他开始像一个南方老爷那样生活。

买了房子,该娶老婆了。福克纳的老婆埃斯特尔和他是青梅竹马,早就认定要嫁给福克纳,可两个人成婚的时候,埃斯特尔已经是二婚了。十年前,她嫁给了一个公务员,随丈夫去了夏威夷,还去了上海,生了两个孩子。但这段婚姻不够幸福,埃斯特尔离婚,带着孩子回到家乡,福克纳再把她娶回家。这两人的婚姻生活也不太美满,但福克纳的创作力爆发。

从1928年到1936年,八年时间他完成了六本长篇小说,其中四本是他的代表作。福克纳的作品,后世读者读得最多的就是《喧哗与骚动》《我弥留之际》《八月之光》和《押沙龙,押沙龙》。也就是说,福克纳的四本代表作是在他30岁到38岁之间写出来的。在这个黄金时期,福克纳的创造力喷涌而出。他晚期作品的影响力,都不如黄金时期的四本杰作。

福克纳写出了这些杰作,并没有一下就名利双收。这四本小说最初的印刷量都是两千本左右。福克纳必须靠写短篇小说来养家。当时,美国报纸和杂志给短篇小说的稿费很高,给菲茨杰拉德这样的名家,开出的稿费是三千美元。福克纳写一个短篇也能挣750美元,比一个长篇小说拿的钱还多。1931年1月到1932年1月,他一共投递了四十个短篇小说,三十多个都被采用。福克纳在一张硬纸板上,写下要卖出去的短篇小说题目和投稿日期,被接受的小说画个圈,被退回来的小说就打个叉,他以短篇小说的稿费来贴补家用。

1932年4月,福克纳和米高梅公司签约,成为专职编剧,每周工资500美元。但他对好莱坞不太了解,刚上班就跟公司说,我想出来了一个米老鼠的故事,同事只好提醒他,我们是米高梅,米老鼠是迪斯尼的。有导演买下他的短篇小说,要他改剧本,提醒他,女明星琼·克劳馥要出演,给她多写几场戏,可小说中原本没有这个女性角色,要改剧本就要增添一个角色。更麻烦的是,福克纳的小说大多跟时间有关,是在长时间跨度内完成叙述,但电影是一两小时内要讲完的故事。福克纳在好莱坞的工作,就是为了赚钱,他也的确挣到不少钱,每年都有两万美元左右。靠这些钱,他买了一架飞机,带着妻儿上天翱翔,圆了自己的飞行员之梦。他的小说《塔门》写的就是一群飞行员的故事。

1935年,福克纳在好莱坞遇到南方姑娘梅塔,梅塔学了十几年音乐,喜欢弹钢琴,成了福克纳的情人,盼着福克纳离婚,但福克纳的妻子埃斯特尔不愿离开。在这桩三角恋的混乱中,在情绪失控、时不时酗酒的状态下,福克纳写出了他的巅峰之作《押沙龙,押沙龙》,有评论家认为,这部杰作,能与普鲁斯特、托马斯·曼、乔伊斯等人的伟大著作一起讨论。1939年,福克纳登上《时代》周刊封面,成为全美闻名的大作家。

二战期间,福克纳继续跟好莱坞合作,写了好几个关于战争的剧本。1949年,福克纳获得诺贝尔文学奖。他把一部分奖金捐给家乡的银行,成立一个基金会,资助黑人青年的教育。但是在1950年代的民权运动中,福克纳坚持认为,要想达到种族平等,只能慢慢来,黑人、自由主义者和南方极端种族主义者都不喜欢福克纳这种态度,所以,福克纳很少再对黑人问题发言了。晚年时,他写了《小镇》《大宅》《掠夺者》等长篇小说,1962年在家乡去世,埋葬在牛津镇的家族墓地中。

这就是威廉•福克纳的简单生平,他在好莱坞当过编剧,在纽约等大城市也享受过大作家的风光,但他大部分时间都在家乡密西西比的牛津镇写作,他说,我就是一个会讲故事的农夫。

接下来,我们看看这个会讲故事的农夫,有什么独特之处。重点说说“时间错位”这个问题,因为它与我们每个人对时间的感受有关。

福克纳和爸爸的关系有点紧张。爸爸叫默里,曾经开过一个马车行,但那时正是汽车要大规模生产的时代,马车逐渐被淘汰。马车行倒闭后,默里又开了一个煤油商店,专门给煤油灯用的煤油,结果那时电灯已经开始替代煤气灯,煤油商店也倒闭了。你可以说,默里的决策,是一种落后于时代、没有前瞻眼光的商业决策。然而,处于时间进程中的人,真的能对时间的走向有清楚地认识吗?

福克纳和妻子埃斯特尔本是青梅竹马,但埃斯特尔家看不上福克纳,给闺女找了一个律师公务员叫康奈尔。埃斯特尔问福克纳,我可以跟你私奔,你愿意不愿意?福克纳当时不到20岁,没有私奔的勇气,他看着埃斯特尔远嫁到夏威夷,自己跑去加拿大参军,想用当兵打仗来缓解痛苦。几年过去,埃斯特尔开始跟丈夫打离婚官司,为两个孩子索要抚养费,同时,福克纳这个十年的“老备胎”,终于派上了用场。

婚礼前几天,福克纳给出版人写信说,我就要结婚了,既是愿望,也是义务。我结婚是为了一个姑娘的荣誉和精神状态,可能还有生命危险。我也不是违心的,我们从小一起长大,现在这种状态是我自己引起的。福克纳对这桩婚姻并不看好,但又无法摆脱。他们在蜜月中就开始吵架。

如果他们在十年前结婚,都是二十出头的年纪,情况会如何呢?福克纳在一本书中写道:“当你跟自己老婆结婚的时候,你是从零开始……也许还要慢慢积攒。可是当你要跟别人的老婆结婚的时候,你也许得从十年前开始,在别人的从零开始到慢慢积攒的地方开始”。这段话稍微有点儿费解,他还说过一句更通俗的话,就是娶了一个二婚的妻子,就跟总戴着一顶绿帽子似的。埃斯特尔带着一儿一女两个孩子,嫁给福克纳。他们本来是青梅竹马,到了结婚时,福克纳总觉得是娶了别人的老婆,他出于责任感和当年的爱娶了十年前的爱人,却感觉自己被时间嘲弄了。

20世纪50年代,福克纳曾经在一次演讲中说,所有人的行为都是不可预测的,而且考虑到人脆弱的意志,也是非理性的,没有人能教你如何应付未来。1952年,福克纳对自己的小说做了一点解释,他说,我可以像上帝一样把小说人物挪来挪去,不仅是在空间上,还有时间上的移动。刚才这两段话,都可以帮助我们理解福克纳的时间感受。说的再通俗一点,我们总说一个词叫“事后诸葛亮”,福克纳写小说,没有“事后诸葛亮”的那种清晰,他更多的是在写事件进行中的那种茫然。

对福克纳来说,1928年春天动笔写《喧哗与骚动》,是一个特别的时刻。他的第三本小说被退稿,退稿信上说,你这个小说没有情节,没有故事。福克纳意识到自己作品的脆弱性,以前那两本小说,如果没有朋友帮助,可能都不会出版。他马上要结婚了,他不想娶埃斯特尔,可又必须娶她。在这样的时刻,福克纳的感觉是混乱不安和愤怒。

他动笔写《喧哗与骚动》时,根本不考虑哪家出版社会出版,也不考虑别人是否看得懂,他直接从“白痴”班吉的角度来叙述。好多人之所以读了几页《喧哗与骚动》就扔下不读了,是因为福克纳在开头就让读者直接进入班吉的头脑,这违背了我们原来的阅读经验。

《喧哗与骚动》写的是南方的一个家族康普生家,这一家祖上出过州长、将军,有大种植园,但慢慢衰败了,一家之主康普生终日醉醺醺的,他的太太怨天尤人,他们有四个孩子。大儿子昆丁上了大学,却自杀了,二儿子杰生性情古怪,小儿子班吉天生是个“白痴”,女儿凯蒂未婚先孕,产下私生女。家中仆人也只剩下老女佣迪尔西了。如果按照时间线索来讲,别的作家会先讲爸爸康普生的结局,大儿子怎么自杀的,讲美国南方是怎么衰败的,这样比较符合读者的阅读习惯,快速掌握时间、地点、人物。

可在《喧哗与骚动》的开头,“白痴”班吉看到一些人在草地上走来走去,听到有人喊,球在这儿,球童。读者能猜出来,有人在打高尔夫球。但班吉以为,眼前的草地是家里的牧场,他不知道他们家早就把牧场卖给了镇子上做高尔夫球场。为什么要卖地?因为要给大儿子昆丁支付学费,昆丁要去哈佛念书,这桩买卖是二十年前的事,昆丁也是在二十年前就自杀了。

以往我们看小说,特别是这种家族史的小说,读者和主人公共同享有辨识时间和地点的能力,主人公是谁,父辈是谁,家里出了什么状况,随着叙述的展开,读者都会逐渐掌握。但班吉长到33岁,智力水平还停留在3岁的水平,他听到“球童”(caddy)这个词,就想起了姐姐凯蒂,这两个词在英语中的发音是一样的,然后他就想起,他的衣服被铁丝网勾住,凯蒂帮他解开,想起他去接姐姐放学,天气很冷。这些场景一个接一个出现,小说中没有写“他想起”或者“他回忆起”这样用来提示时间线的词语。

福克纳就像在我们面前放置了一个电视屏幕,上面的画面是跳跃的,背景声被关掉了,没人给你解释。班吉看到和讲述的是一片模糊,读者要硬着头皮读下去,补充整体时间和空间的逻辑,弄明白到底发生了什么事。

《喧哗与骚动》的第一章,是班吉的自述。第二章是哥哥昆丁的自述,讲得还有点条理,但这章是他自杀那一天的故事,所以他说着说着也变得疯狂起来,经常出现没有标点符号的大长句子。第三章是二儿子杰生的自述,在家族的衰败过程中,杰生变成了一个虐待狂,永远要出口伤人。前三章的叙述者,心理状态都不正常。到了第四章,也就是最后一章,福克纳终于用第三人称、从女佣人迪尔西的角度,老老实实地讲故事了,但依然是有限的视角。

为什么福克纳不能从一开始就老实叙述?我们知道,福克纳决定写这本书的时候,不管能不能出版,别人能不能看懂,要用自己的方式写出来。这是他在怄气吗?不全是。他有他的理由。班吉失去了姐姐凯蒂,非常悲伤。他被困在时间里,从3岁长到33岁,智力没什么提高,也没有更明白事理,无法用理智对待自己的痛苦,他的姐姐不可能再回来安慰他了。随着时间流逝,他的大哥昆丁会对痛苦的往事逐渐淡忘,二哥杰生变得愤怒,对他人冷酷,也会减轻自己的痛苦。可惜,班吉不会淡忘,也不会愤怒。他手足无措,完全无法适应时间带来的变化。

福克纳这样写,其实非常冒险。但《喧哗与骚动》一出版,还是有评论家和作家同行明白了他要干什么。他要读者进入人物的内心,我们跟着班吉的叙述往前走,就会发现,原来我们读小说的时候,非常依赖作家给出的时间定位。比如,当我们看到班吉无法适应时间带来的变化时,我们也会跟着心慌意乱,手足无措。

我们习惯的讲述方式是,揭示事情的起因、经过、结果,讲的要连贯。但我们过日子的时候,结果是不可预知的。我们往前走的时候,看不清路,要靠回顾来总结经验,获得掌控感,获得生活的智慧。然而,我们遭受生活打击的时候,常常还是会措手不及。

福克纳20岁左右时,本来可以跟埃斯特尔私奔,但当时他没有。十年后,福克纳又娶了埃斯特尔。这就是一种“时间上的错位”。我们不能简单地说,这种“时间上的错位”直接让福克纳找到写作秘诀,但他的确发现了两件事,一个是,死去的人还缠绕着活人,他的曾祖父和祖父会一再变形,出现在他的小说里。二是,我们熟悉的那种全知视角的叙述,对一切事情的来龙去脉都了若指掌的讲述方法,可能不太贴近人物的内心。所以,在《喧哗与骚动》中,福克纳邀请读者进入人物的内心。在一个人的内心感受中,时间总是跳跃的。

好,这是第二部分的内容。福克纳的婚姻错失了十年,这种时间上的错位,让福克纳在小说里有了一套处理时间的方式,扭曲的时间线是福克纳小说的一大特色。

我们最后来看看,福克纳的小说还有什么难点。

福克纳写完《喧哗与骚动》,又写了一个比较通俗的故事叫《圣殿》,然后动笔写《我弥留之际》。这部小说从动笔到写完,一共六个星期。他当时在牛津镇的发电厂工作,上夜班,每天凌晨四点,发电机不发出响动的时候,福克纳就写上一段。他说,落笔第一个字的时候,他就知道了最后一个字要写什么,非常胸有成竹。

为什么这本小说写得这么顺利?作者韦恩斯坦说,因为《我弥留之际》和《喧哗与骚动》是双生子。在《喧哗与骚动》中,福克纳让三个角色都用内心独白的方式来讲述。《我弥留之际》用的还是这个叙述方式,全书一共59节,包含15个人的独白。

这本书讲的是妇人艾迪去世前后的故事,她躺在病床上,马上要死了,大儿子在给她打棺材。艾迪的遗愿是要安葬在老家杰弗生镇,所以艾迪死后,一家人就把她装进棺材,抬上马车,送到杰弗生镇。一路上经历了很多困难,水流几乎冲走棺材,大火几乎焚毁棺材,她的尸体散发着恶臭,引来很多秃鹫。一家人终于安葬了妈妈,但也受了伤,失去了家中的马和骡子。艾迪自己的讲述放在全书的第四十节,是她在弥留之际回顾自己一生的思绪。其余的章节是家里人、邻居、牧师、医生等人的自述。

福克纳说,他写这本小说,就是设想有那么一些人物,遭受了最平常、最普通的自然灾害,也就是洪水与大火。《我弥留之际》这本书读起来像一部历险记,却没有什么神圣或救赎的意味。有评论家说,这是一个关于忍受的寓言,忍受在英语里是“endure”,有的翻译家会翻译成“苦熬”。福克纳获得诺贝尔文学奖,发表演讲的时候,短短的演讲词中出现了四次“忍受”。在时间的流逝中,忍受或者苦熬,这其实是福克纳小说人物中普遍的生活状态。

福克纳为什么要用独白的形式架构这本小说?他要逼迫读者,用一个特殊的角度来读它,这个角度要比读者第一眼看到小说人物和行动时的角度,更高一层、更有普遍意义。福克纳写人物的行动、所思所想,而读者要识别出人物的感受。《成为福克纳》的作者特别强调了“recognize”这个词,这个词是认出、识别的意思,开头是re,在英语中一般是重复、再一次的意思。作者说,我们要认知两次,才能认出,不看第二次,就不知道第一次看到的东西是什么意思。

解释一下,我们经历的生活,是我们看到的第一次。但我们还会回过头来审视自己的生活,认出其中的逻辑和意义,这是第二次,我们成了自己生活的读者。用福克纳的话说,“时间还不是时间,直到它成为过去”。他的小说人物都深陷在持续生活的盲目中,几乎从未成为自己生活的读者,还无法认出自己。福克纳就是要让读者在阅读的时候,停留在那种黑暗模糊之中,跟着书中人物踉踉跄跄地往前走。所以,我们读《我弥留之际》,会受到这种有限视角的制约,总看不清全貌,总没达到那种认出的状态,读了好多页可能还没搞清人物关系。

我们看福克纳的另一本杰作《八月之光》,会发现这本小说好像有五个开头,没有哪一个特定的时间是开始,但每个开始都和之前发生的事互有渗透。看《押沙龙,押沙龙》,也仿佛在时间之雾中穿行。福克纳为了表现出人在时间中面临的挑战,对小说的形式与结构进行了改造,所以,福克纳很难读,又值得阅读。阅读福克纳时,那种一开始很茫然,不知所云的感觉,是非常正常的,但你要真读进去,又会赞叹他的美妙。得到电子书中有《八月之光》和《我弥留之际》,这两本其实并不难,得到电子书中还有《喧哗与骚动》,你也可以来挑战一下。

好,以上就是《成为福克纳》这本书的内容。我们再来总结一下本期的知识要点。

第一,美国作家福克纳一生中的大多数时间,都待在密西西比州的牛津镇写作,他在作品中虚构了一个约克纳帕塔法县,在文学史上创造出了一个虚构的家乡。

第二,福克纳一生写了19部长篇小说,但人们阅读最多的还是他在30岁到38岁间,写出的《喧哗与骚动》《我弥留之际》《八月之光》和《押沙龙,押沙龙》。

第三,福克纳的小说很难读,因为他不按照时间线索讲故事。他在书中说,时间是一种排泄物,他写的人物都处于持续生活的盲目之中。他喜欢用内心独白的方式讲故事,喜欢用结构很复杂的句子,他给读者带来的阅读挑战,就是跟着书中人物一点点踉跄着往前走,他不用那种事后诸葛亮的清晰的时空定位来讲故事,所以他很难读,又很值得读。

撰文:苗炜工作室 转述:杰克糖 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.美国作家福克纳他在作品中虚构了一个约克纳帕塔法县,在文学史上创造出了一个虚构的家乡。

2.福克纳一生写了19部长篇小说,人们阅读最多的是《喧哗与骚动》《我弥留之际》《八月之光》和《押沙龙,押沙龙》。

3.福克纳的小说很难读,他不按照时间线索讲故事。他给读者带来的阅读挑战,就是跟着书中人物一点点踉跄着往前走。