《悉达多》 李迪迪解读

《悉达多》| 李迪迪解读

关于本书

《悉达多》是诺贝尔文学奖得主、德国作家赫尔曼·黑塞的作品,是一本启迪人们找到自我的“心灵之书”。它的“文化反射弧”很长,出版40年后,在心灵觉醒的一代嬉皮士中找到了知音,成为垮掉派作家亨利·米勒的最爱,摇滚乐队Radiohead和传奇摇滚人物尼克·德里克的灵感来源,在20世纪60年代的美国,大学生们人手一册,如今,百年后的中国,也常有作家和读者坦言自己曾在最迷茫的时刻反复阅读了它20多遍。

小说主人公悉达多的故事脱胎于佛教创始人释迦牟尼的传说,但又完全不同。在这本书里,黑塞虚构了一个叫悉达多的求道者,讲述了他以自己独有的方式探索求知的过程。在这本书里,悉达多走了一条艰难曲折、布满荆棘的险路,这是所有独立思考的求真求知者的人生路。

核心内容

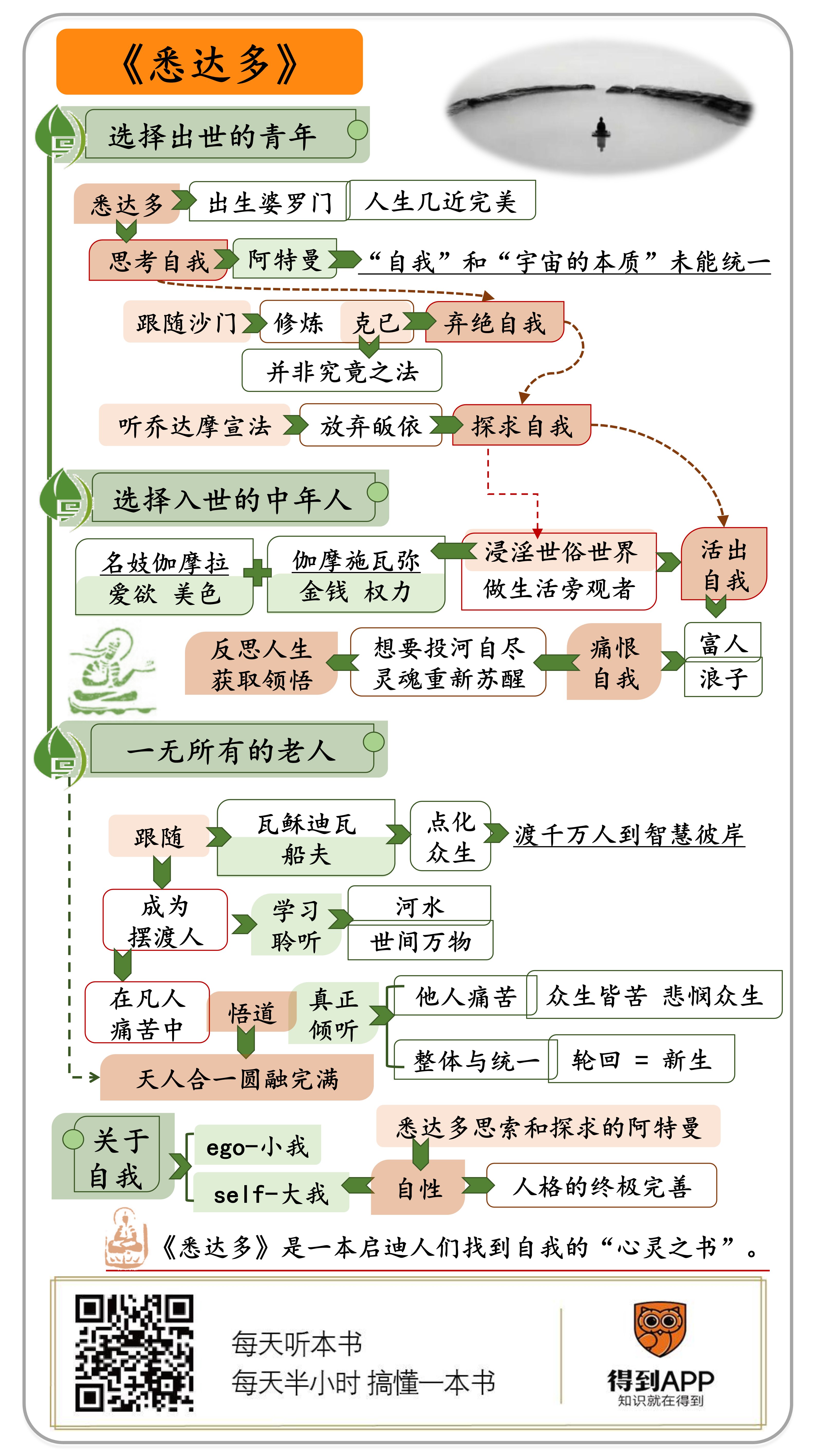

《悉达多》讲了两件事,第一是关于求知的境界的问题,第二是关于自我,或者说人生境界的问题。这个特立独行的求道者,一生的探求经历了三个阶段。第一阶段,他是选择出世的青年,抛弃一切,禁欲苦行;第二阶段,他是选择入世的中年人,声色犬马,纸醉金迷,又再次抛弃一切,甚至想要结束自己的生命;第三阶段,他是一无所有的老人,在河边做了船夫,终于找到了内心的安宁,顿悟成佛。无论求知还是做人,在这本书里,都是同一件事,都是一条布满荆棘的险路。这是一个人从“自我”走向“自性”,从小我走向大我和天人合一的过程。

本期音频分为三部分,分别讲悉达多一生探索自我、求知求真的三个阶段和五次觉醒的过程,第一部分讲悉达多的出世阶段,第二部分讲入世阶段,第三部分讲顿悟,以及书外的典故,也就是作家黑塞与心理学家荣格这两个特立独行的求道者灵魂相遇的故事。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《悉达多》。

《悉达多》是诺贝尔文学奖得主、德国作家赫尔曼·黑塞的作品,写于1921年,距今已有一百年了。这一百年,人类社会经历了翻天覆地的剧变,有一件事总在轮回,那就是战争。一个神奇的现象是,每场战争爆发后,全世界都会掀起一股“黑塞热”:一战、二战、越南战争爆发后,青年们都会纷纷打开黑塞的作品开始阅读,希望在喧嚣的乱世中,从他的作品中找到关于人生的答案。我们今天讲的《悉达多》是一本小书,只有七万多字,中文版也只有一百多页,可能是黑塞最薄的一本小说,但它在一个世纪的精神史中却是很重要的存在。它的“文化反射弧”很长,出版40年后,在心灵觉醒的一代嬉皮士中找到了知音,成为垮掉派作家亨利·米勒的最爱,摇滚乐队Radiohead和传奇摇滚人物尼克·德里克的灵感来源,在20世纪60年代的美国,大学生们人手一册,如今的中国,也常有作家和读者坦言自己曾在最迷茫的时刻反复阅读了它20多遍。总之,它是一本启迪人们找到自我的“心灵之书”。

你也许知道,悉达多这个名字跟佛教创始人释迦牟尼有关。没错,释迦牟尼本名乔达摩·悉达多,乔达摩是姓,悉达多是名。关于释迦牟尼出家成佛的传说,你可能也有所耳闻。相传,他是印度一个婆罗门王子,养尊处优,被保护得太好,竟不知人间有生老病死,一天,他走出城门,方才看到人生实相,众生皆苦,震撼不已,于是抛弃一切,走向了苦修之路,参透人生,终于成佛。不过,你可别以为这本《悉达多》写的就是释迦牟尼的故事,别忘了,它是小说。在这本书里,黑塞虚构了一个叫悉达多的求道者,讲述了他以自己独有的方式,求道成佛的过程。在这本书里,悉达多走了一条与历史传说中的释迦牟尼不同的路,一条艰难曲折、布满荆棘的险路。现实中,佛教理论为世界提供了一套解释,为的是让众生从轮回之苦中解脱。小说里,悉达多的思想最终超出了佛教的范畴,走向了世界精神的整合。

接下来,我想从三个方面给你讲讲悉达多的故事。这个特立独行的求道者,一生的探求经历了三个阶段。第一阶段,他是选择出世的青年,抛弃一切,禁欲苦行;第二阶段,他是选择入世的中年人,声色犬马,纸醉金迷,又再次抛弃一切,甚至想要结束自己的生命;第三阶段,他是一无所有的老人,在河边做了船夫,终于找到了内心的安宁,顿悟成佛。

好,现在就让我们从头开始,跟随悉达多出世,入世,寻找自己,成为自己。

悉达多出生在古印度一个婆罗门家庭。婆罗门是印度最高种姓,也就是最高级别的贵族,使命是侍奉神明,负责祭祀。悉达多很完美,他俊美,强壮,优雅,智慧,有强烈的使命感,崇高的思想,强大的意志。他求知若渴,终日与好友修习辩论,学习参禅和冥想,思考人生的终极问题。他是父母眼中的骄傲,朋友眼中的珍宝。所有人都觉得,他的人生毫无悬念:他将成为伟大的贤士和僧侣,婆罗门中的王。

但悬念来了:悉达多并不快乐。他已经掌握了父亲和其他婆罗门智者传授给他的思想,但他仍然感到精神空乏,灵魂不安。他遭遇了一个思想上的难题,那就是关于阿特曼(Atman)的问题。什么是阿特曼呢?这个词有好几个意思,比如“自我”和“宇宙的本质”。“自我”和“宇宙本质”用同一个词指代,就像咱们中国的“天人合一”,也接近荣格所说的“自性”,这一点,我们后面还会讲到。那么,悉达多遭遇的是什么难题呢?就是他的“自我”和“宇宙的本质”没有在思想上达到统一,天人没能合一。这其实很正常,因为悉达多还是个什么都没经历过的贵族青年呢。

话说,悉达多每天都在思考阿特曼的问题,那么很自然,他不满足于眼前铺好的那条侍奉神明的路了,他注定要成为一个“叛逆者”,走上一条自己的路。

这一天来了。一天,三位朝圣的沙门经过悉达多所在的城市,当晚,悉达多就对自己的好朋友宣布说,自己明天一早就要跟着沙门走了,去做苦行僧。好朋友叫乔文达,也是婆罗门,俩人从小一起长大,形影不离,有共同的理想,他是悉达多的追随者,相信悉达多会成为神,而自己是他一生的朋友,侍卫和影子。总之,悉达多和乔文达是一对镜像,就像堂吉诃德和他的随从桑丘。乔文达听到悉达多要出家,大惊失色,但他也明白,悉达多是要“走一条自己的路”了,于是也只能跟他一起出发。

悉达多成了沙门,在竹林中过着禁欲苦行的生活:每天只进食一次,而且是生食,身上只系一条遮羞布,披件斗篷。去城里化缘的时候,他看到贵族,商贩,君侯,看到有人出生,有人死亡,有人衰老,有人病痛,有人相爱,也有人出卖色相,他想,一切欲望、幸福和优美都是虚幻的,众生皆苦,生活就是折磨。你看,到这里,小说里的悉达多跟历史传说中的释迦牟尼的故事还是一样的。但是接下来,就再也不一样了。

悉达多跟沙门修炼的是“克己”,也就是弃绝自我,压制欲望。方法一:禅定,也就是扼杀自己的感官。练习减缓呼吸,到呼吸近乎停止,减缓心跳,到心跳近乎停止。然后,练习从自我中出离,融入天地之中。比如,看到苍鹫飞越竹林,他的灵魂就要变成苍鹫,飞越森林山峦,吃鲜肉,忍饥饿,哀鸣,死去;看到死去的胡狼,他的灵魂就钻进胡狼的尸身,腐烂,被老鹰吃掉,化为骨架,归于尘土。方法二:受苦。通过自愿受苦,学会战胜疼痛、饥渴与疲惫。

通过这两种方法,悉达多学会了“克己”。但他发现这并不是究竟之法,因为就算千百次地弃绝自我,他总是会回到“我”之中,承受轮回之苦。他对乔文达说,在沙门这里学的东西,不过是逃避自我而已,它并不能将人从生命的虚无与痛苦中解脱出来,只是暂时的麻醉,这样下去,并不能成为智者,也不能进入更高的境界。他感到怀疑又厌倦。

如此苦修到第三年,一个传闻传遍全国,说,一个叫乔达摩的人现世了,他就是世尊佛陀,一位得道之人,他已经证悟涅槃,摆脱了轮回之苦,目前正在舍卫城讲法,弟子众多。

这一回是乔文达动了心,他对悉达多说,咱们得去亲眼看看,亲耳听闻这位佛陀宣法啊。悉达多说,我还以为你想一直做沙门呢,原来你也想走一条新路啊。就这样,悉达多和乔文达告别了沙门,再次上路了。

他们来到舍卫城,见到了世尊佛陀乔达摩。在小说中,乔达摩的出场是非常动人的:“他宁静的面庞无悲无喜,又仿佛从内心绽放轻柔的微笑。他的面庞、步态、低垂的眼帘,垂下的手臂,乃至每根手指都流露出平和与完善。”有一句描述尤其重要,说,佛陀“无欲满足,无所模仿”——佛陀不需要模仿任何人,就已经成为了他自己,这不正是所有求知者、求道者梦寐以求的至高境界吗?

那天,悉达多和乔文达聆听了世尊亲口宣法。讲经结束后,一些朝圣者走上前去,皈依了乔达摩,乔文达也在其中。但悉达多却没有皈依。乔文达不解,说,你难道不想走上解脱之路吗?你还在犹豫等待吗?悉达多郑重地说,乔文达我的朋友,你已经听凭自己的心声,选择了自己的路。愿你寻得解脱。但我,明天,我将离开你。乔文达痛哭起来,他不断追问悉达多,是否在佛陀的法义中发现了什么瑕疵。但悉达多却总是回答说,没有瑕疵。第二天,他离开了乔文达。

悉达多沉思着走进林中,在路上,他遇见了乔达摩,说了一段动人的话。他说,世尊,请原谅我冒昧跟您说这番话,我觉得您的法义堪称完美,你将世界解释为一套充满因果的永恒的链条,世界在你的法义中是如此清晰,你的法义无可辩驳,完美无瑕。不过,这一切也并非真的完美无瑕,它有一个漏洞,那就是,你是通过自己一生的探索、深观、禅修、认知、彻悟而得道的,而不是通过法义!事实上,没有人能通过法义得到解脱!如果我皈依了您,我担心我只是表面地获得安宁和解脱。因此,“我要继续我的求道之路,并非去寻找更好的法义,而是为了摆脱所有的圣贤,所有的法义,独自去实现我的目标,或者,去幻灭。”

这时候,佛陀对悉达多说,“你很聪明,但要提防不要太过聪明。”说罢,佛陀缓缓离开,他的目光和神秘的微笑镌刻进悉达多的心里。这是一个得道者的目光和微笑。悉达多想,“只有潜入自己最深处的人才能有这样诚挚的目光,但愿我也有这样的目光和微笑,毫无疑问,我也将潜入自己最深处探寻。”

前面说了,悉达多跟随沙门苦修三年,学会了弃绝自我。如今他面对乔达摩,突然觉醒了,又找回了他的自我,他想,我终日思考宇宙真理阿特曼,却在这条路上迷失了自己,这个世界上我最不了解的,就是我的自我,而自我就是阿特曼!所以,他要去尘世里寻找他的自我,活出他的自我了。

小说的上半部到这里就结束了。这部分的悉达多,走过了从思考自我,到弃绝自我,再到回归自我、探求自我的路,这是一条“成为自己”的路,一条注定艰难的荆棘之路。青年的悉达多一直在求师问道,当他见识过佛陀乔达摩,也就是求道者的巅峰,他为世界提供了一套完美的解释,从而超越了众生,但悉达多仍然心存疑惑,选择继续做一个求道者,这是因为,他悟到了我们任何一个求知者都会遇到的悖论,那就是,智慧是无法传授的,能传授的只是知识。要获得佛陀那种圆融通达、“无所模仿”的智慧,只能亲自去经历一切,探索一切。当然,佛陀的忠告“不要太过聪明”也是对的,年轻的求知者带着初生牛犊的狂妄,去探寻一条属于自己的路,很可能是要一败涂地的。这就是我们第二部分的内容了。

抛弃了信仰和导师的悉达多,就像一个重新出生的人一样。以前,他根本不在乎现实世界,正所谓“看山不是山,看水不是水”,如今,他到了“看山是山,看水是水”的新境界。他像新生儿那样打量这个世界,世间的一切他都觉得美丽,他对一切都感到好奇,当然,他也必然要去一一品尝俗世的一切,比如,爱欲,美色,金钱,权力。

悉达多过了条河,进了城,从没品尝过爱欲的他首先被美色吸引。他对名妓伽摩拉一见钟情,决定向这个美丽的女人学习爱欲的艺术。他的求爱自然遭到伽摩拉的嘲笑,伽摩拉说,你只是个沙门啊,你得腰缠万贯,穿上名贵的衣服鞋子,带上礼物来见我才行。她给悉达多介绍了一个叫伽摩施瓦弥的人,是城中最富有的商人,于是,悉达多开始跟富商学习做生意。

我们知道,悉达多聪明博学,在俗世生活中,他也是一点就通,对他来说,俗世里的一切都像是游戏,只要学会规则就行,内容他并不记挂于心。就这样,悉达多很快就拥有了财富,但他只是为了让伽摩拉开心,对获取财富本身并没有任何热情。伽摩拉教会了他关于爱欲的一切,他时常索求无度,“跌入情欲的深渊”。他沉湎于爱欲的技巧,却并不懂得爱是什么,因为伽摩拉也不懂得。

这个阶段的悉达多,浸淫于世俗世界,学习欲望与金钱的知识,他生活,劳作,享乐,但他还有一颗出家人的灵魂,依然是个生活的旁观者。他从来没有忘记佛陀乔达摩,他对伽摩拉说,世上大多数人都像落叶,在风中飘摇,最后归于尘土,而极少数人却像天边的星,沿着内心的律法和轨道运行,没有风可以动摇他。我就认识这样一位功德圆满的觉醒者,他就是世尊佛陀乔达摩。每天有上千信徒听他讲法,但这些信徒却如同落叶,内心没有自己的教义和律法。

不过,悉达多再清醒,也毕竟是一个凡人,随着时光流逝,他已经十分富有,却也差点变成了一片落叶。他时常彻夜狂欢,酗酒,赌博。伽摩拉早已爱上他,他却终日与舞女寻欢作乐。总之,中年悉达多活出了他的自我:一个富人,一个浪子。

悉达多活成了自己曾经最厌恶的人。他的脸上写满欲求无度和深深的厌倦,富人的灵魂病侵袭着他,他为自己感到悲哀。他知道,多年来,他如此努力想要成为一个“世人”,但由于心里一直怀有求道者的崇高目标,这导致他比那些贫穷不幸的世人更加贫穷不幸。他明白,世俗世界的游戏必须结束了。当天夜里,他离开伽摩拉,出了城。不久,伽摩拉发现自己怀了悉达多的孩子。被抛弃的痛苦让她想到悉达多说过的圣贤乔达摩,于是,她皈依了佛门。

咱们接着说悉达多。他痛恨自己的罪孽,来到河边,想要自杀。跳进河水前的一刻,突然传来一个神圣的声音:正是他青年时代日夜念诵的“唵”。他意识到自己还有使命没有完成,灵魂苏醒了。这里要解释一下。“唵”是印度梵文的根本音,世界就是从这个音中变化出来的。在古印度传统中,修行者可以通过《吠陀经》中的“唵”来体会阿特曼(或者说天人合一、自性)。

再次觉醒后的悉达多在河边睡着了,醒来时,发现一个僧人坐在对面,他很快认出,这正是自己昔日的好友乔文达。乔文达说,他看到有人在树下昏睡,担心会被野兽攻击,就坐下来守护他。不过,乔文达并没有认出悉达多,因为悉达多穿着华美的衣服,长着一张纵欲并充满厌倦的有钱人的脸。

乔文达就像一面镜子,照出了悉达多的自我。看着乔文达这面镜子,悉达多开始反思自己的人生选择,有了新的领悟。他想:我走了一条怎样古怪曲折的路啊,不过,这条路也“十分美好”,因为他从小就知道淫乐与财富不是善,但也只有亲自去体验,才能真正知道这一点。他觉得,只有亲自经历彻底的堕落,才能杀死作为富人和浪子的那个自我,重新找到心中的“阿特曼”。这时,他不再自我憎恨,心中充满喜悦。就这样,他进入了修行的新阶段。

悉达多爱上了那条河,决定留在河边生活。当年,他离开佛陀,进入俗世生活的起点,就是从这条河开始的。当时,摆渡他的船夫说,自己时常聆听河水的声音,跟这条河学会了很多东西,那就是:一切都会重来。所以,当悉达多没钱给他,他说,你还会再来的,下次吧。“渡河”在这里明显是个象征,就是渡你到智慧的彼岸去的意思。

果然,这一次,悉达多再次遇到了那个船夫。距离上一次过河已经过了20多年。这次,悉达多还是身无分文,他于是脱下华美的袍子,送给船夫,这时,船夫认出了悉达多,两人如同老友重逢,悉达说起这二十多年的经历,说到深夜,船夫专注地倾听,不做任何评判。最后,悉达多说,你是我见过的最懂得倾听的人,这是莫大的美德,我要向你学习。船夫却说,我是跟河水学会倾听的,你也应该跟它学。

这个船夫很有意思,必须多说几句。他名叫瓦稣迪瓦,也是个得道者,类似“扫地僧”。他通过几十年如一日地倾听河水,悟道了,但他不善言辞,说不出来。我们常说,“言传身教”,如果说世人敬仰的世尊佛陀乔达摩是擅长言传的导师,那么,这个船夫瓦稣迪瓦就是一位擅长身教的导师。几十年来,他没有任何有体系的教义,却一直在点化众生,渡千万人过河,也就是渡千万人到智慧的彼岸去,这和佛陀的宣法授业是殊途同归的。其实,船夫点拨人的方式很像中国的禅宗。

说回悉达多。他跟随船夫,成了一个摆渡人,过上了“脚踏实地”的生活。他学会了聆听河水,学会了聆听世间万物,以为自己掌握了聆听的艺术。

但是,他又再次遇到了考验。首先是他遇到了前去朝拜佛陀的伽摩拉,结果伽摩拉不幸被毒蛇咬伤,死去了。然后是他知道了自己还有个儿子。前面说了,跟伽摩拉在一起的时候,悉达多并不懂得爱,他不爱任何人。如今,他懂了,对儿子怀着强烈的爱意。但儿子却不爱他,甚至憎恨他。这是因为,悉达多希望儿子走一条好的路,跟他一起修行,倾听河水,但儿子却坚持要走一条“坏的路”,追求世俗的享乐。

儿子成了悉达多最大的软肋。他理智上知道的一切都无法身体力行。他理智上明白,儿子也要走一条自己的路,才能真正懂得善恶,但他就是不忍心看他犯错,不舍得放手。后来,儿子还是逃走了,悉达多痛苦万分,他的爱变成了一道无法痊愈的伤口。

这一次,他在凡人的痛苦中悟道了。他再次倾听河水,这一回,他听出了他人的痛苦。他看到自己出家后父亲的失望和孤苦,看到自己的儿子面对俗世诱惑的焦灼,明白每个人都在走自己的路,前人的错,后人仍会再犯,每个人都不可避免地给他人带来创伤。这次,他真正从心里明白了众生皆苦。于是,他不再舔舐自己的伤口,开始悲悯众生。

悉达多从河水中听到了整体和统一的声音。他明白,并不存在对立的二元,一切都圆融地交汇在一起,正如河流。他听到河水中永恒的安宁,对河水来说“时间并不存在”,只有当下,而生活也是一条河,就像这河水,永恒又常新。因此,轮回并非佛家所说,是苦难的重复,而是一次次的新生。

此时,悉达多的自我融入统一之中,天人合一,圆融完满。这时,他的导师瓦稣迪瓦说,我一直在等这一刻,现在,让我走吧,祝福你,悉达多。说罢便进入林中,从此隐遁。

小说的最后一节又回到了乔文达。他垂垂老矣,一生遵循教义规则,受人敬重,但并没有悟道。他听说有位渡河的船夫是个圣贤,便去拜访,结果遇到年迈的悉达多。这一次,乔文达又没有认出自己的朋友:上次见面,悉达多还是个在河边昏睡的有钱人,这次见面,却成了衣衫褴褛的船夫。乔文达听悉达多讲完他一生的冒险,问了个问题,说,这么多年,你可有自己的学说?可有指引你的信仰或学问?悉达多回答说:年轻时,我就怀疑、背离了种种学说和老师。但从那以后,我有过很多老师。比如,一个美貌的名妓,一个富商,几个赌徒,比如曾在河边守护我的你,不过,我学到最多的是这条河和我的前辈,船夫瓦稣迪瓦,他是个质朴的人,但他对人生的理解却跟佛陀乔达摩一样深。他是完人,是圣人。而佛陀乔达摩,悉达多认为,他的伟大也不在他的法义和思想中,而在他的生命中。

悉达多说的话,乔文达并不能理解,但他知道,自己的老朋友已经得道,而自己却依然痛苦。临别时,乔文达希望悉达多再讲几句话,帮他证悟。这时,悉达多让乔文达亲吻自己的额头。乔文达十分惊讶,但照做了。那一刻,奇迹发生了。一瞬间,乔文达看到了悉达多在悟道时看到的一切。他看到众生组成的河流,看到万物,看到轮回,看到诸神,看到一切爱恨,死灭重生。这一切,都蕴藏在悉达多的脸上,“那是一张将成者、存在者和过往者的脸”,而悉达多的微笑正是佛陀乔达摩的微笑,一个圆成者的微笑。此时,乔文达顿悟了。

解释一下。乔文达走的路已经证明了言传的无用,他再求悉达多用语言来帮他证悟,自然是不可能的,于是,悉达多用身教的方法,帮乔文达实现了顿悟,而让乔文达顿悟的魔法,其实是悉达多的爱,这种人与人之间的爱,是佛陀没有教授过的,但悉达多说,佛陀是懂得爱的。

故事到这里就讲完了,我们来回顾一下。在这本书里,黑塞巧妙地把释迦牟尼的名字拆分成了两个人,一个叫悉达多,一个叫乔达摩。悉达多是一个求道者、未成者,乔达摩是一个得道者、成就者。悉达多的一生,就是走向乔达摩的一生,最终,他成为了自己。

悉达多总共觉醒了五次。第一次,他离开了婆罗门家庭,去当了沙门。第二次,他离开了沙门,去追随佛陀。第三次,他离开佛陀,去寻找自我。第四次,他离开浪子和富人悉达多,想要杀死自己。第五次,他跟船夫学会了倾听河水,终于大成,走向了圣贤的至高境界,这种境界,是一种关于求知、求真的哲学,只不过,不是充满理念和逻辑的哲学,而是一种生命哲学。

最后,我想再说说书外的求道者的故事。其实,黑塞笔下的悉达多,就是他自己。黑塞的祖父和父亲都是基督教传教士,常年在印度传教,黑塞小时候上的也是教会学校,他本来也是要当神父的,但他以自杀相威胁,离开了这条父辈安排好的路,走上了一条自己的路。他博览群书,将印度教、基督教、佛教、老庄、尼采、叔本华的哲学等等熔于一炉,在创作中呈现出一种可称为“世界精神”的独特面相。这条路,注定是非常孤独的。

在写这本书的时候,前面的部分都写得很流畅,但是写到最后悟道的部分,他殚精竭虑,遭遇了精神崩溃。幸运的是,他遇到了一个与他极为相似的灵魂:心理学家荣格。荣格跟黑塞年龄相仿,经历也极为相似。他背弃了自己的师父弗洛伊德,走上一条自己的路,他也将百家学说、世界精神共冶一炉,也曾经在探索的路上精神崩溃。后来,他成为一个成就者,医治受伤的灵魂,渡千万人到彼岸去。荣格就像是黑塞笔下两位已经悟道了圣贤:佛陀乔达摩和船夫瓦稣迪瓦。他的点拨医治了黑塞的灵魂,帮他悟道,让他得以完成这本书,以及后来所有的作品,最终获得诺奖,成了文学领域的成就者,得道者。

前面说过,黑塞笔下悉达多思索和探求的阿特曼,其实很接近荣格心理学的一个概念:自性。在荣格的学说中,“自我”分为ego和self。通俗地说,ego就是“小我”,self就是天人合一的“大我”,也就是“自性”。自性是人格的整合状态,意味着人格的终极完善。这本书中,悉达多最初想要了解的是“自性”的奥秘,他从佛陀的微笑那里感知到的就是圆融合一的self,“自性”。但要走向自性,必须先了解自我,ego。所以,他在沙门那里学习弃绝的是ego,当他在世俗中沉溺时,他活出来的那个浪子和富人是他的ego,想要儿子跟随自己的道路的,也是他的ego。最终,他又弃绝了这个ego,跟随船夫倾听河流,领悟到融合了过去现在未来、弥合了二元对立概念,取消了时间和他我之分的自性。

好,这本书的内容就说为你解读到这里了。

总的来说,《悉达多》讲了两件事,一是求知的境界问题,悉达多最后悟到,智慧是无法言传的,圣贤之言对求道者来说可能只是空洞的废话,你以为你明白的道理,其实你并不明白,只能亲自去经历体会才能真明白,获得真智慧。正所谓,“古人学问无遗力,少壮工夫老始成。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。第二是关于自我,或者说人生境界的问题,在这个问题上,黑塞和荣格相遇了。所谓“认识自己,成为自己”也有一个艰难的过程,人要从小我走向大我,从ego走向self,也就是自性,达到人格的完善。总之,无论求知还是做人,在这本书里,都是同一件事,都是一条布满荆棘的险路。但是,没有任何人能替你走完这条路,你只能自己去走。

撰稿:李迪迪转述:徐溟旭脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

《悉达多》讲了两件事,一是求知的境界问题,悉达多最后悟到,智慧是无法言传的,圣贤之言对求道者来说可能只是空洞的废话,你以为你明白的道理,其实你并不明白,只能亲自去经历体会才能真明白,获得真智慧。

-

第二是关于自我,或者说人生境界的问题,在这个问题上,黑塞和荣格相遇了。所谓“认识自己,成为自己”也有一个艰难的过程,人要从小我走向大我,从ego走向self,也就是自性,达到人格的完善。