《尘几录》 刘玄解读

《尘几录》| 刘玄解读

关于作者

田晓菲,中国古代文学研究者,14岁特招进入北大英语系,后赴美求学,于1998年获哈佛大学比较文学博士学位。曾在美国柯盖特大学,康奈尔大学教书,现在哈佛大学任教。

关于本书

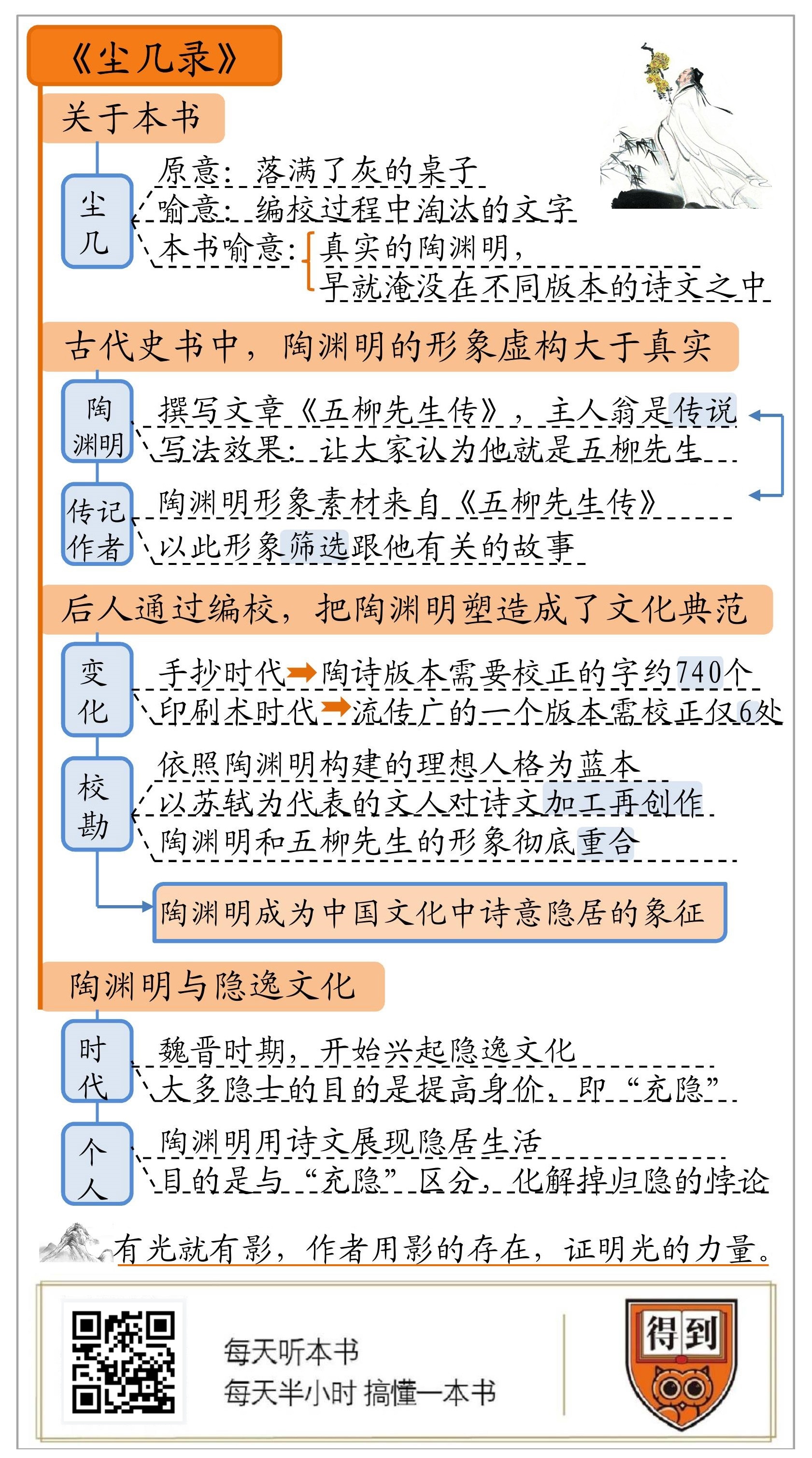

陶渊明是屈原之后,中国历史上第二位伟大的诗人,他一直是以高洁的隐士形象留在文化史中的。而田晓菲的这本《尘几录》会给你展示陶渊明形象的另一个可能。她关注这个问题,并不只是想还原陶渊明的本来面目,而是想向我们展示,在手抄本的时代,文人是怎么通过编校中的选择,塑造了我们心目中完美的诗人形象。

核心内容

塑造陶渊明,是古代文人上千年来共同谋划的一个局。他们的目的,是用文学的方法把隐逸的悖论化解掉,让隐逸这种文化可以因为相信而存在。在古代的史书中,陶渊明的形象从一开始就是虚构大于真实的。后来的人通过编辑校正,完善了他的形象,把他塑造成了文化典范。这个文化典范,源自魏晋时期的隐士文化。陶渊明用诗文把隐居描绘得画面感十足,让每个人都能感知,成为一种对人生的浪漫想象。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书叫《尘几录》。这本书要讲的是东晋末年的大诗人陶渊明。

为什么书名要叫《尘几录》呢?尘几,就是落满了灰的桌子。在古代文学圈,这是一个很经典的比喻,意思是编辑校对古书这个工作,经常得在不同版本的文字中选一个正确的。这样,必然会出现很多被淘汰的文字,这些被淘汰的字,就像桌子上的落灰一样。这就是“尘几”的喻义。

作者田晓菲用这个比喻,是因为真实的陶渊明,早就淹没在不同版本的诗文之中了。就像桃花源,你听说了,去找了,但是最终会发现其实根本就找不到。在这本书里,作者不是要带你寻找真实的陶渊明,而是要带你从关于陶渊明的资料中,寻找更有价值的东西。她发现,古人是通过有意识地塑造,让陶渊明的形象越来越清晰,越来越生动,越来越完美。采菊东篱下的陶渊明,最终成了中国文化一个完美的定格。

千年来,陶渊明的形象已经扎根在中国文化的最底层,讲过他的人太多了,而关于他的材料又特别少,想要提出新看法真的很难。不过,田晓菲这本《尘几录》仍然值得你去了解,因为她发现了一条解释陶渊明形象的捷径。她用那些在编校过程中淘汰了的文字,勾勒出了陶渊明的另一种可能。有光就有影,她是在用影的存在,证明光的力量。

田晓菲,1989年从北大毕业,后来去美国求学,现在在哈佛大学东亚系教中国文学。她研究中国文学,经常能独辟蹊径,用新思路去解决老问题,提出有启发的观点。下面,我们就顺着她的新思路,分三个部分来讲讲这本书。

第一,在古代的史书中,陶渊明的形象从一开始就是虚构大于真实的。

第二,后来的人通过编辑校正,完善了他的形象,把他塑造成了文化典范。

第三,这个文化典范,源自魏晋时期的隐士文化。陶渊明用诗文把隐居描绘得画面感十足,让每个人都能感知,成为一种对人生的浪漫想象。

如果问陶渊明是个什么样的人,你心里大概会浮现出这样一个形象:一个气定神闲的中老年男子,站在青山绿水之间,手握一支菊花。就像中国古代山水画上,那些几乎看不清楚的小人,跟环境融为一体。

但这个形象,就像时尚杂志的封面,是修图修出来的。那真实的陶渊明是什么样的呢?

没人知道。他的生平事迹流传很少,他死后,才过了50年,人们甚至都搞不清楚他的名字到底是什么了。有人说他字渊明,还有人说他字元亮。为什么会这样呢?因为如果从世俗成就来衡量,陶渊明只是个小人物。他在家族里的名望不高,官做的也不大,没有太多事迹可讲。

即使是陶渊明的那些官方传记,其实也有一些问题。我们都知道,陶渊明是以隐士和诗人的身份留在历史上的。在官方史书上,陶渊明的传记有4个版本。这4个版本有一个共同的特点,就是开篇勾勒陶渊明的基本形象,用的素材都来自陶渊明自己写的文章《五柳先生传》。这篇文章描绘了一个典型的隐士,他无踪无迹、无名无姓,因为房子旁边有五棵柳树,所以就叫五柳先生。

这些传记的作者都觉得,《五柳先生传》就是陶渊明的自传。不过,这么说其实不太合适,因为陶渊明自己一上来就说了,五柳先生是个传说,我们不知道他是谁。

你也完全可以把《五柳先生传》当小说来看。陶渊明用旁观的视角描绘了五柳先生,他先说五柳先生这个人喜欢看书,喜欢写文章。他“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”。这句话你肯定不陌生,好多读书人都喜欢拿这句话来自况。速写画完,陶渊明又写了一个生动的细节。他说,亲朋好友都知道五柳先生好喝酒又买不起,就会请他去家里喝酒。他喝爽了起身就走,根本不在乎人情世故。这个人,一点不在乎得失荣辱,就这样度过一生。结尾,陶渊明还借别人之口夸了一下五柳先生。他是这么说的,如果说有人安贫乐道、不慕名利,说的就是五柳先生。真不知道他是生活在哪个美好时代的人。

陶渊明这么写,其实是在跟他的读者玩文字游戏。他一上来就宣称五柳先生是虚构的,但是他的写法又很像《世说新语》那种笔记小说。当时的人,一般可都是把这种笔记当真事看的。而且,他一方面用旁观的视角来观察五柳先生,五柳先生安贫乐道,有点像孔子夸赞的颜回,他好饮放荡,又有点像竹林七贤。他们都是当时文人的理想人格。另一方面,他又好像能进入到五柳先生的内心世界,他知道五柳先生喜欢什么,明白他怎么看待人生。

这样的写法会造成一种效果。你会觉得,五柳先生,是他也不是他。就像桃花源,存在也不存在。如果说桃花源是陶渊明心中的理想世界,那五柳先生,就是他心中理想的自我。

然而,当时的人们似乎对《五柳先生传》信以为真了。从晋朝开始,传记作者在给陶渊明写传的时候,都说《五柳先生传》就是陶渊明在写他自己。于是,他们在写陶渊明生平的时候,也会根据是不是符合“五柳先生”这个人设来筛选故事。比如“不为五斗米折腰”这个故事。很多学者都指出过,它是虚构的。在魏晋时期,这样的故事并不少见,《世说新语》里就记载了好几个类似的故事。最合理的解释是,传记作者是因为这个故事特别符合“五柳先生”的人设,能更好地解释陶渊明为什么辞官回家,才把它安在了陶渊明身上。那陶渊明到底为什么辞官呢?他自己在《归去来兮辞》里的解释是,因为家人去世了。这个解释是不是太没有戏剧性了?于是,传记的作者很有默契地集体忽略了这个细节,选择用“不为五斗米折腰”这个故事来解释他隐居的原因。

我们甚至可以说,史书里那个所谓的真实的陶渊明,只是《五柳先生传》的加长版。

其实,历史上有不少人质疑过史书上《陶渊明传》的真实性。比如近代学者陈寅恪,他就曾经提醒我们,真实的陶渊明没有那么简单。他也有不满足的一面,也有不淡定的一面,也有矛盾,也很纠结。但是,后世的人们似乎还是更愿意接受五柳先生版的、简单化的、理想化的陶渊明。这只是因为人们看不到学者看到的真相吗?显然不全是这样。如果细读《五柳先生传》,就算没有学者细微独特的洞察,你也还是能感受到他内心的复杂。就说一点吧,文章里有好多个“不”字。这种否定是不是可以这么理解呢:说不要富贵,能忘贫贱,其实都是忘不了,要说服自己罢了。这话是朱熹说的,这种心态,我们或多或少都有过类似的体会。

陶渊明让我们以为,五柳先生可能是他,或者说,他希望五柳先生可以是他。他的这种理想,通过后人为他写的传记实现了。这么看来,你甚至可以说,陶渊明的隐士形象,就是他自己一手打造的。

陶渊明成功地让当时的人们相信,他就是五柳先生。而传记作者又进一步把这变成了一个筛选机制,据此筛选了跟他有关的故事,为他写了传记。后代的文人,又按照这个筛选机制修订了他的诗文。陶渊明的形象跟五柳先生的形象其实是在不断重合,直到完全合体。接下来的第二部分,我们就来讲讲这个过程。

陶渊明是东晋人,那个时候,印刷术还没有发明出来。文字想要流传,就得靠抄写。相比印刷,抄写其实挺不靠谱的。首先,抄错就很难避免。而且还有一种情况,就是抄写者可能会擅自修改他在抄写的作品。这种事,我们今天可能觉得很难理解,但是在手抄本流行的时代其实很正常。抄书的人可能觉得,这个字是之前的人抄错了,甚至有可能是觉得是原作者写得不好,随手就改了。所以说,在出版印刷普及之前的手抄本时代,作品的面目是特别模糊的。在流传过程中,可能会有各种各样的奇遇,发生各种变化。

到了宋代,印刷术开始普及的时候,有人打算整理出版陶渊明诗集,就发现陶诗的版本特别多、特别乱。但是想要出版,底本必须得是唯一的,而且固定的。这样,编校人员就得比较各个版本,选一个合适的确定下来,这就叫校勘。校勘可不只是查错别字,而是一个很难、很考验功底的技术活。今天,出版社在出版古籍的时候,都会组织专家团队来干这个活,因为你必须找到有说服力的证据,说明为什么选这个版本里的这个字。

但是,宋代陶渊明诗集校勘的标准跟今天可不太一样,它的校勘过程,今天看起来,更像是一次加工再创作。我们举一个例子来体会一下。陶渊明有一句诗,今天的版本是“白日掩荆扉,虚室绝尘想”。就是说,白天的时候,关上门,坐在屋里,房间很安静,你会觉得,这种安静把尘世的喧嚣都隔绝在外了。我想,你应该也有过类似的感受。周末的时候,一个人在家,手边一杯茶、一本书,不看朋友圈,也不想工作的事,就好好享受这段属于自己的时光。

诗句里的“虚室”,就是安静的房间,虚是空虚的虚,室是室内的室。这个词,一下子就把你带到了诗的意境里。那如果把这个词换了,换成“对酒”呢?画风是不是一下子就变了?你想想,本来安静的房间,因为酒的出现,好像状态就变得微妙了,这个人的精神状态也就完全不一样了。你会觉得,要靠喝酒才能断掉种种杂念,杂念的力量是不是反而显得更强大了呢?这样,整句话,甚至整首诗的意境,也就都跟着改变了。

你应该感觉到了吧?古代编校者跟作品的关系,和我们现代人理解得很不一样。他们的身份介于读者和作者之间,尤其是当他们参与编校像诗歌这样的作品时,改动一个词,全篇意思可就都跟着变了。这些参与者的影响,就不容忽视了。对他们来说,其他各种版本的陶渊明就像杂草,不仅影响了诗歌内涵的稳定性,更影响了陶渊明形象的内在一致性。而人们又总是自觉或不自觉地渴望稳定和一致,即使稳定和一致可能只是一种错觉。

所以,编校陶渊明的诗歌,实际上是给宋代的文人提供了一个绝佳的机会,让他们可以参与到陶诗的创作中。据作者统计,在宋代最初的陶诗版本中,这种需要校正的不同版本大约有740个。而到了宋末,流传比较广的一个版本就只有6处了。版本数量的减少,跟陶渊明形象的完善,几乎是同步的。

在这个过程中,有一个特别著名的例子,可以让你体会到通过编校再创作,影响有多大。这个例子我们在语文课上都学过。在“采菊东篱下,悠然见南山”这句诗里,一定要用“见”字,不能用“望”字。而且,这个“见”还是个通假字,虽然写成“看见”的“见”,但是一定要读成“出现”的“现”。这个问题,是苏轼第一个提出来的。苏轼给出的标准答案是,因为采菊,南山出现了。这是外界环境和主观意愿,意外地相会。南山的出现,是无心的、偶然的。这才是这句诗的妙处。他还不忘批评一下“望南山”,说其他那些版本用“望”字,整首诗都降了个档次。那些随便乱改大诗人原文的人,实在是可恶。

我们今天当然不是要讨论语文考试的答案,而是要试着理解一下,苏轼为什么要这么说,这个选择背后更深层的文化意义是什么。它不只关系到对陶渊明的崇拜,也不只是文学上炼字的问题。我们说“春风又绿江南岸”里“绿”字用得好,这跟诗是谁写的没什么关系。但是“见”的选择,却跟陶渊明的人设大有关系。一字之别,差距不在诗文本身,而在于诗人的境界。只有陶渊明已经设定好的,五柳先生这样的理想人格,才有可能跟南山不期而遇。南山、诗人、诗句都浑然天成,不受世俗污染。

苏轼强烈地批评“望南山”,说明他知道“望南山”的版本才是常见的。但是,他说“见”才符合陶渊明本意,这个观点立刻就被广泛接受了。跟他同时代的文人、后代的文人,不断地重复着这个选择,让它成了一个经典的案例,流传下去,一直流传到今天的语文课本中,成了表达诗歌意境和诗人境界的一个绝妙的论据。

然而,这个绝妙的论据,今天看起来,其实从一开始就是一场“骗局”。在苏轼提出来之前,根本不存在“见南山”的版本。没错,苏轼是有意为之的。而那些重复他观点的人,也不是不知道。这种借校勘书籍的名义,表达某种自己的观点,在古代并不少见。这是古人不方便直接说出自己观点的时候特有的一种表达方式。聪明如苏轼,他发现了这是一个说明自己文学主张和生命哲学的好机会。他很清楚,“悠然见南山”这句话,如果从他自己口中说出来,论力度、论效果,都远远比不上借陶渊明、借五柳先生之口说出来。而且,一定要有一个错误的版本来对照。有对照才有差距,有差距,“见”字的意义才会如此丰富。

就这样,以苏轼为代表的文人,依照陶渊明自己构建的理想人格为蓝本,逐步修正了他的诗文。陶渊明和五柳先生的形象彻底重合在一起了。从此,这个形象的意义已经远远大于一个历史中真实的人物,成了中国文化中诗意隐居的象征。

你可能会觉得,说了半天这些故纸堆里的事,不还是在说陶渊明的形象是后人塑造的,是传记作者、宋代文人相继塑造的结果么。这么说当然没错,不过,我们复盘这场文学游戏的意义,是因为这场游戏其实另有目的。它的目的就藏在这个过程中。

通过这样一种筛选机制,陶渊明的形象呈现出了中国文化一个非常重要的传统,那就是隐逸。如果没有这样的一个筛选机制,不经历这样的筛选过程,我们对隐逸的理解,就达不到现在的深度和广度。所以下面这一部分,我来帮你梳理一下陶渊明和隐逸之间的关系。

在开始讲之前,我想请你思考一个问题,陶渊明是一个真正的隐士吗?

他的文章、他的诗歌、他的传记,似乎完美地展现了一个隐居山林的文人,但是,这里面似乎有一个根本的矛盾,那就是他是一个喜欢写作的隐士。而真正的隐士,是不应该被人看到的。远的不说,陶家就还有一个比陶渊明更纯粹、更极端的隐士,就是他的叔父陶淡。传说,陶淡一生未婚,住在山里,养鹿为伴。如果有人来看他,他就要躲起来。除此之外,我们对他就一无所知了。这,才是一个隐士该有的样子。

而陶渊明呢?你会觉得他的形象特别具体,特别鲜活。看他的诗文,就像读一个老朋友的来信。你知道他归隐的动机,知道他归隐的地点,了解他的兴趣爱好、生活志向。你能感受他在自然山水间怡然自得,你能体会他宁可因为饿肚子乞讨,也不愿做官的安贫乐道,你当然也会对他在精神上的快乐自足产生共鸣。

陶渊明难道不知道,真正的隐士不该被人看到吗。不,他肯定知道。因为在他生活的东晋时期,已经有不少人反思过归隐的这种悖论了。归隐这件事,在当时已经成了一种有特定功利目的的人生选择。过去人们会觉得,隐居的人一般是因为回避乱世,就像桃花源里的人,世人根本不会知道他们的踪迹,这才是真正的隐居。但是,现实中更多的人,是因为事与愿违,所以需要通过隐居来明志。整个社会逐渐开始崇拜隐士、追捧隐士,隐居就慢慢成了一种文化资本,可以用来换取名利。这种隐居叫“充隐”,“充”是“冒充”的“充”。

在陶渊明的时代,充隐已经成了一种非常普遍的社会现象。人们标榜隐居,借此来抬高自己的身价,到了李白的年代,甚至成了所谓的终南捷径。

充隐之风蔓延,自然会有人开始反思,隐逸是不是根本就是一种悖论呢?有的传记作者就曾经自我怀疑过,他说,给隐士写传记,不是自相矛盾么,隐士怎么会有传记呢?

理解了这个背景,我们或许就能理解一点陶渊明的良苦用心了。田晓菲认为,陶渊明写诗文,展现隐居的行为、隐者的内心,其实就是为了跟那些充隐的隐士划清界限。这就像是他给自己的隐居生活拍了一部纪录片。他想证明,如果一个隐士想要避免被人误解,他又没办法彻底抹掉自己的痕迹,那他不如干脆把隐居生活彻底的展现出来,不如干脆把自己的内心世界袒露出来,让人看得清清楚楚、明明白白。这个行为的潜台词就是,所谓充隐,不就是说这帮人言行不一吗?那我只要言行一致,就算被看到了,又有什么关系呢?

田晓菲说,陶渊明应该是历史上第一个这么做的人。他是第一个反反复复解释和辩护他归隐的决定,事无巨细地展现他隐居生活的人。他要活成一个隐士,还要写出这种生活,更要让现实中的隐居和文字中的隐士内外一致。这样,他就能证明自己不是冒充隐士,他也就能用这种方式,把归隐的悖论化解掉。

实际上,我们在他的诗文中,可以找到一些零星的证据,说明陶渊明是有这样的自觉的。他写过一句话,意思是今天要是我不说出来的话,以后的人可能就真的不知道这种事存在了。从这句话里,你应该能感受到他对自己真实的心意被历史淹没的担忧。再进一步说,陶渊明的良苦用心,必须要后人帮他来完成。只有当他的形象跟五柳先生合二为一之后,隐的悖论才能真正化解。就算功利的假冒隐居在后来也一直都有,但是因为陶渊明的存在,隐居的意义始终没有被颠覆。隐逸这个文化也就延续下来了,成为中国文化的一个重要传统。

今天,隐逸已经内化成了中国人的一种文化心理。一方面,我们可以坦然地相信隐逸这种我们永远没办法证明的东西。在金庸小说里,那些最顶尖的高手,都有隐士高人的意味,像风清扬、独孤求败、扫地僧。如果进入小说的情境中,我们一般不会怀疑他们的存在,也不会质疑他们的真诚。另一方面,陶渊明的诗文,给我们勾画了一种人人都可以感同身受的隐居。普通人当然很难真的断绝尘缘,但是我们都明白“心远地自偏”是一种什么感觉。所以,我们在格子间里也一样可以感受到内心的自由。

中国文化就是这样一种高度自觉的文化,天然带有一种自我审视的视角。我们可以自然地相信自相矛盾的东西,而不至于陷入自我否定。我们明白那个纯粹、天真的陶渊明是文学化的结果,我们也可以真诚地相信,这个文学化的形象就是真实的陶渊明。

好,《尘几录》这本书讲完了。陶渊明的诗和他这个人,其实是在漫长的时间里筛选出来的一种可能性。这个可能性,最终成了一个巨大的文化神话。塑造陶渊明,是古代文人上千年来共同谋划的一个局。作者田晓菲,还有你、我,只是加入局中的当代玩家而已。

撰稿:刘玄 脑图:摩西脑图工作室 转述:杨婧

划重点

1.陶渊明的隐士形象,就是他自己一手打造的。

2.陶渊明和五柳先生的形象彻底重合在一起了。从此,这个形象的意义已经远远大于一个历史中真实的人物,成了中国文化中诗意隐居的象征。

3.中国文化就是这样一种高度自觉的文化,天然带有一种自我审视的视角。我们可以自然地相信自相矛盾的东西,而不至于陷入自我否定。