《寻他千百度》 贾行家解读

《寻他千百度》| 贾行家解读

关于作者

金庸,本名查良镛,1924年生人,英国剑桥大学哲学硕士、博士,1959年在香港创办《明报》机构。他先后撰写武侠小说十五部,广受当代读者欢迎,成为全球华人的共同语言。此外,他还是成就很高的新闻学家、政治评论家和社会活动家,曾经担任过香港基本法起草委员会委员。

关于本书

金庸是知名学者,擅长撰写文史札记,文学文艺评论,文化杂谈文章,号称“十八般文艺,样样精通”,“天上地下,无所不谈”。本书收录了金庸半个世纪以来的经典散文作品四十篇。通过这些文章,读者能够认识一个更加丰富、更加亲切的金庸,也将对他的武侠世界有更真切的理解。

核心内容

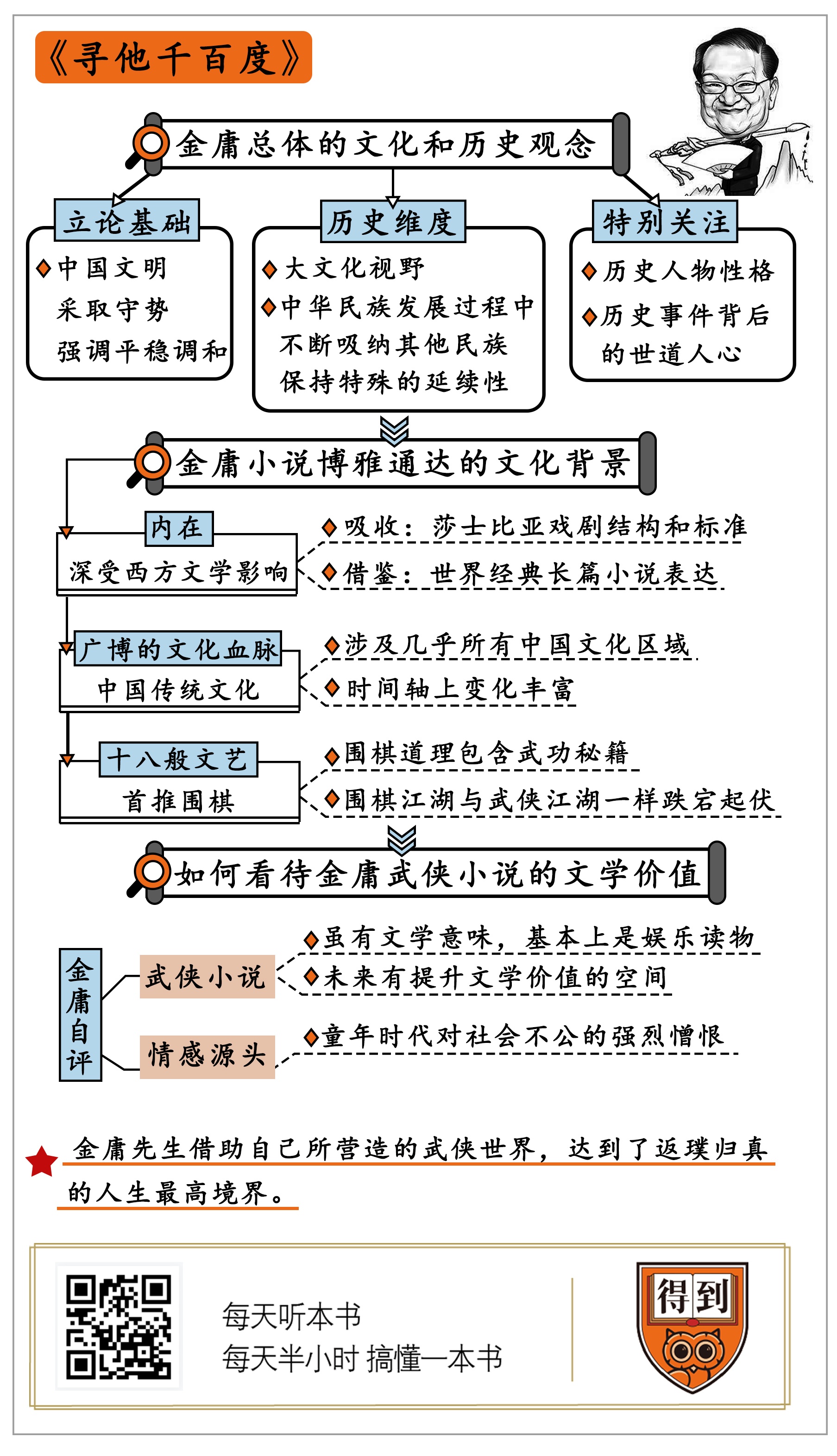

金庸的总体文化观和历史观是:中国文明强调平稳调和。中华民族在发展过程中,不断吸纳其他民族,保持了特殊的延续性。因此,应该以一视同仁的民族观念来看待中国历史。他还特别关注历史人物的性格和历史事件背后的世道人心。

在武侠小说写作上,金庸取法乎上,有很高的文学鉴赏力,他的写作,既吸收了莎士比亚戏剧的结构和标准,也借鉴了世界经典长篇小说的表现方式。另外,金庸小说具有广博丰富的文化血脉。他笔下的围棋江湖,也和武侠江湖一样跌宕起伏。但是,对于武侠小说的文学价值,金庸认为,武侠小说虽然也有文学意味,但基本上仍然是娱乐读物。未来的武侠小说,有提升文学价值的空间。而他的武侠精神,来自于童年时代对社会不公的强烈憎恨。

你好,欢迎每天听本书。今天我为你解读的这本书叫《寻他千百度》。

关于这本书的作者,我说一副对联,你肯定就能猜到:“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”。没错,就是大名鼎鼎的金庸。听完这本书,能让你知道金庸在武侠小说之外,还有哪些行走“文字江湖”的高超本领。

介绍作者本来是有点儿多余的。但我们还是简略回顾一下金庸的成就:金庸原名查良镛。除了是当代首屈一指的武侠小说作家,还是成就很高的新闻学家、企业家、政治评论家和社会活动家,曾经担任过香港基本法起草委员会委员。他生于1924年3月,去世于2018年10月,享年94岁。

除了小说,金庸的文字功力,起码还有两重天地。其一,是他创办《明报》时期所撰写的社论政论,总量有近两万篇,他对世界和中国政治经济局势的分析研判,眼光敏锐,屡屡应验。两岸三地的政要,都把金庸看作一位非常有政治洞察力的高人。在很长的时间里,时政观察才是金庸最得意的“本色当行”。

其二,是他擅长写文史札记,文学文艺评论,文化杂谈文章,可谓“天上地下,无所不谈”。本书收录的,主要就是这后一类作品。

我们都知道,中国历史和传统文化,是金庸武侠小说的底色。听他谈文史,肯定有助于理解他的小说。另外,这本书还有一层意义:听完本期音频,你会认识到一个更丰富的金庸。除了文学知识,在这本书里,他还袒露出自己最深沉、最本真的情感。

本书的书名《寻他千百度》,应该是来自金庸和香港著名文艺批评家、剧作家林以亮的一次对话。在那篇文章里,林以亮问金庸:你的小说主角们,最后的武功,都像王国维在《人间词话》里所说的那样,达到了“众里寻他千百度,蓦然回首,那人正在灯火阑珊处”的至高境界,为什么要这么写?金庸回答:中国古代哲学一般认为,人生的最高境界就是淡忘,达到天人合一,人与物浑然。这是一种很可爱的境界。

下面,我们就来说说,走过94年漫漫人生和求知之旅的金庸,在“灯火阑珊处”里,抵达了什么样的境界?

我觉得,要是完全按本书的内容,游离在武侠小说以外,你会多少有点儿失望是吧?那好,下面的三个话题,我们还是一边说武侠,一边说文史:

在第一部分,我们主要介绍金庸的文化和历史观念,从中,我们可以找到金庸武侠的思想渊源;在第二部分,借本书里的文艺和文化评论文章,我们来看看金庸的小说写作,汲取了哪些世界文学养分;第三部分,我们再来说说金庸为什么写武侠小说,他自己怎么看待武侠小说和严肃文学的关系?

下面,我们先来看金庸的文化观和历史观。

金庸武侠与众不同,首先就在于除了小说的品位,他还有政治眼光、历史视野与文化立场。

有人拍过金庸书房的照片,架上几乎全是精装的英文图书。但是,在金庸的世界观里,中华传统观念仍旧占有非常大的比重。他说:我是一根直的筷子,我没有变,变的是下面在转的盘子。这些不变的东西里,最重要的就是他的历史文化视角。

这是有证据的。我们都知道,北京大学曾经授予金庸名誉教授的称号,但校方表彰的,不是小说家金庸,而是“新闻学家”金庸,以新闻学成就来说,这是恰当的。不过,金庸演讲的主题,既不是小说也不是新闻,而是中国历史。

下面,我们就来看看,他的历史观里,具体有哪些构成?

金庸的史论文章,考据得很细致,也很精湛。从一篇戏剧评论的细节里,我们就能看出他具备训练有素的历史修养。他说,把莎士比亚剧本《裘力斯·恺撒》翻译成“恺撒大帝”并不贴切,恺撒在历史上没有称过皇帝。这样翻译,是在根据动机来判断一个人,有点儿类似春秋笔法中的诛心之论。

金庸的历史观,建立在一种开阔的文化视野之上。他立论的基础,是英国历史学家汤因比的理论:西方文明防范衰退的方式,是不断地发明创造,追求向外扩张,是一种“动”的文化。中国文明则采取守势,平稳调和,是一种“静”的文化。

纵观中国历史,大概可以看出这样一个规律:中原汉族政权从统一强盛,慢慢出现腐化,组织力量衰退。如果这时出现积极的变革,王朝就会实现中兴。如果变革失败,就会引起少数民族入侵。中华民族有个很特殊的现象,就是外族的入侵常常又是一个转机。形成华夏民族的同化融合,实现新的统一,中国历史,按照这样一种模式在循环往复。而其他国家的民族文化,一旦遇到外族入侵,经常是就此消亡。

金庸说,我在武侠小说写中国武术如何厉害,其实是夸张的。中国人不太擅长打仗,和外国人、外族人打仗,输的多,赢的少。但我们有耐力,长期打下来,外族人自己就会分裂,或者融合进中华民族。今天,不能一提到历史,就认为中华民族不行。这一轮衰败,是从十六世纪以后才开始的。中国能在世界上保持两三千年的领先,是有深层次原因的。从历史维度看,只要保持积极的变革,仍然可以对未来做乐观预期。

在更大的历史维度上,金庸也对人类未来持理性乐观态度。他说,从国家民族的立场来说,凡是有利于本国民族的,都是道德高尚的事。但人类一致公认的公义和是非毕竟还是有的。值得安慰的是,人类在进步,政治斗争的手段越来越文明,卑鄙的程度总体来说在减小。

从这番话里,我们能感受出来,金庸是有很强的民族“情结”的。金庸的民族观,是超越普通民族主义的。有人统计过,他笔下的每个少数民族,几乎都有不同凡响的武林高手和江湖人物。在《天龙八部》的三大男主角里,段誉是白族人,萧峰是契丹人,出场的民族多达十来个。在他的早期的小说——比如《书剑恩仇录》——汉人皇朝居于正统的观念还比较强。到后期,对各民族一视同仁的观念就成了主要基调。金庸认为,这代表着他的历史观在进步。

这个历史观,就来自刚才我们说到的大文化视野。汉族和其他少数民族都是中华民族的一部分。汉族是多数派,大多数时候主持中央政府。中华文明对外族是很开放的,汉武帝曾经向匈奴大臣托孤;隋唐时期的中国,有很大的少数民族成分,唐朝开国皇帝李渊的母亲是鲜卑人,和独孤求败是同族,唐朝至少有二十三个宰相是胡人。

金庸说,过去历史学家所说的蛮夷戎狄、五胡乱华、蒙古人、满洲人侵略中原等等观念,需要改一改。由于文化和种族的融合,那些时期只是少数派执政,“轮流坐庄”,谈不上中华亡于异族。他觉得,满洲人建立的清朝,比明朝要好得多——这个观点,当然会有争议。比如钱穆就认为,清朝是部族政权,用很多权术代替了正当的政治机制。

好在,金庸在小说里发挥这种见解,是能自圆其说的。在《鹿鼎记》里,韦小宝告诉主张反清的大儒顾炎武、黄宗羲、吕留良等人说,康熙读过他们的文章,夸赞黄宗羲的《明夷待访录》写得好。康熙觉得,自己比明朝那些皇帝贤明,天下百姓的日子,过得比前朝要好。小说里写道,这几位大儒听了,也不得不默认。于是,民族主义的立场,就让位给了开明政治。

在具体小说情节里,这种历史感会显得很动人。萧峰是在中原长大的契丹人,成年后才找回身份。他和契丹皇帝结拜兄弟以后,胁迫契丹皇帝发誓,终生不派兵攻打大宋,但是为了谢罪,自己选择了自尽。他说:“你可曾见过边关之上,宋辽相互仇杀的惨状?可曾见过宋人辽人妻离子散、家破人亡的情景?宋辽之间好容易罢兵数十年,倘若刀兵再起,契丹铁骑侵入南朝,你可知将有多少宋人惨遭横死,多少辽人死于非命?”这是真正为天下苍生牺牲的“侠之大者”,是完全超越了民族区别的胸怀。

说到这儿,我们看出来了:金庸的历史观,是离不开具体的英雄“情结”和个人视角的。这正是小说家的本色。他觉得,看历史和写小说,最重要的都是人。人的性格魅力、内心追求、喜怒哀乐才是主体。事件或故事,无非是作为一个背景铺垫,起到烘托的作用。在分析历史里,他也特别关注历史人物的性格和背后的世道人心。

在这本书的第一部分,他讲了好几个历史人物的故事。比如,他写道郭子仪以贵为王侯的身份,单枪匹马涉险进入回纥军营,说退了敌兵。就很像武侠小说里单刀赴会的大侠。当然,这是历史上的真事儿,那时候,唐代宗已经下令京城戒严,紧急动员,准备御驾亲征了。

我觉得,说关于武侠小说的话题,不顺便讲几个故事,有点儿对不起你。下面,我先讲一个。

金庸的很多小说描写,都受到真实史料的影响。比如,他讲过一个王莽新朝末年的故事。当时,天下大乱,有很多人称帝。名将马援就对这几个自封的皇帝都考察了一番。在四川称帝的公孙述,是马援的老朋友,却给他准备了一套大礼服大礼帽,让他穿戴起来觐见自己。马援觉得:群雄并起的时候,搞这样的无谓礼节,真是井底之蛙。于是,他又去见刘秀。刘秀不带亲卫,亲切随和地见了马援。马援问刘秀:你不担心我是刺客么?刘秀哈哈一笑,说“你是说客,不是刺客”。他俩交谈了几十次,每次都从黄昏一直聊到天亮。马援觉得,刘秀的性格豪爽,学问和政治眼光更是过人,值得追随。金庸笔下那些明智的帝王,豪迈的江湖领袖,都有这样的个人魅力和宏大气象。

他在《笑傲江湖》的《后记》里说:小说企图通过人物,来刻画中国三千年来政治生活的普遍现象。政治情况总会改变,只有刻画人性,才有长期价值。这既是他的文学观,也是历史观。

金庸小说的魅力,除了厚重的历史感,还有博雅通达的文化背景。从文学血脉来说,他继承了传统小说气质,也吸收了很多西方文学精髓。从内容上看,他的武侠小说,展示了中华文明的多样性和艺术性。最为人称道的一点是,他的笔下,中和了儒道佛各家传统文化思想,写出了一幕幕三教九流、众声喧哗的丰富图卷。

在这本书里,他为普通香港读者深入浅出地分析了很多世界文学经典,也介绍了京剧、围棋、摄影、书画、对联的知识,真可谓十八般“文艺”,样样精通。这让我们在眼花缭乱之际,找到了金庸武侠的一条文学线索。

关于中国武侠小说的源头和发展,是个文学史话题,我建议你再听听“每天听本书”里的《千古文人侠客梦》,作者是北大中文系教授陈平原,我就不重复赘述了。金庸的小说,有意识地保留了传统章回小说的风格叙事技巧,这在同时期的大陆文学界,是个很少见的取向。

不过,金庸小说的内在,仍然深受西方文学影响。从他自己做的文学评论里,我们能找到金庸的师承关系。

在写武侠小说前,金庸做过电影编剧,专门学过西方戏剧理论。他写《射雕英雄传》里牛家村密室疗伤的一大段,就完全用得是舞台剧的场面和人物调度。

有人问过他:“如果随身只能带一本书,你会选哪一本?”金庸的回答是莎士比亚全集。对莎翁戏剧,金庸可以说是烂熟于胸。在这本《寻他千百度》里,他探讨了七部莎翁代表作。像历史剧《理查三世》,写的是善于耍弄权谋的英国国王理查,他的最大乐趣是玩弄权谋,只要能无往而不利抓住权力,任何坏事都敢做。根据这部历史戏改编的电影,在美国的上座率出奇地好。金庸考究原因,觉得应该是来自莎翁对观众心理的把握:当人们沉湎在戏剧人物无所顾忌的行动中时,等于给自己的道德放了一个假,什么仁慈、信义、友情,都被暂时地抛诸脑后了。从这里,我们可以想象:金庸为什么要那样处理《笑傲江湖》《连城诀》里的阴暗情节,为什么那样刻画欧阳锋、任我行那种既阴险又有个人魅力的角色了。

《裘力斯·恺撒》《哈姆雷特》里的经典对白、独白的张力和丰富层次,也为金庸建立了对话描写的准则。

另外,他还分析过荷马史诗《伊利亚特》里的阿喀琉斯和赫克托耳的大战。在鏖战进行当中,宙斯拿出了金天平来称量两位英雄的命运,最后裁定赫克托耳失败。于是雅典娜下界去执行裁决。这个场面一直让金庸感到惊心动魄。这种现实中的紧张感,和来自命运的沉重感,让他小说里的很多段经典决斗,都显得不同凡响,层次丰富。

关于金庸武侠能不能和世界经典文学名著等量齐观的问题,我们一会儿会说。起码,对金庸来说,他始终取法乎上,努力从经典文学中吸取养分,建立标准。他还专门向读者普及过《战争与和平》《白鲸》这样重量级的、很难读的长篇小说经典。

《白鲸》是公认的最伟大的美国长篇小说,讲的是捕鲸船船长亚哈曾经遭遇大白鲸莫比·迪克,损失了一条腿,于是在海上疯狂追逐白鲸的故事。他的复仇欲,传染给了全体水手。最后捕鲸船和白鲸同归于尽,只有故事的讲述者生还。这部小说的力量在于探索人类灵魂的深度和广度。金庸评价亚哈船长“是一个叛逆的灵魂,心灵的深处充满了憎恨与反抗”。有的学者认为,《倚天屠龙记》里的谢逊,就有亚哈船长的影子。

金庸写《射雕英雄传》时,正在读《战争与和平》。他在倒数第二回,让郭靖陷入了是非善恶的思想困境,进行了长达几千字的内心独白,这在中国古典小说里是没有的。出处就是托尔斯泰处理人物内心冲突的方法。金庸在本书《谈〈战争与和平〉》的文章里说:女主角娜塔莎本来是个活泼可爱的少女,但结婚后,却成了一个啰嗦、庸俗、只注意儿女、爱妒忌的妇人。这种让读者不舒服的写法,正是托尔斯泰伟大深刻的地方。因为这就是他亲眼目睹的事实。在那个时代,一个可爱的少女与地主贵族结婚,极可能变得庸俗而没有光彩。同样的,在《神雕侠侣》里的黄蓉,也变得心思刻薄,眼里只有丈夫儿女,不再像《射雕英雄传》里那样娇俏可爱了。对很多读者的抱怨,金庸的回答也同样是:“这是没办法的,真实生活就是这样。”

除了文学,金庸笔下还有另一重文化血脉,也就是中国传统。金庸笔下涉及几乎所有的中国文化区域,而且,很鲜明地写出了各地文化的特征。20世纪八十年代的许多读者,真的就是在金庸小说里感受到了中国之博大,建立了具体的民族自豪感。很多海外华人,更是通过金庸小说来了解祖国文化的。

金庸笔下的传统文化,在时间轴上也有丰富变化。比如,宋朝时代的儒家思想和文人,显得博大刚健;到了明清时期,文人就开始显得衰弱了。

这些当然都是因为金庸胸有丘壑。他的小说里有很多“学问”,像宗教、道禅思想、民俗、地理、琴棋、书画、茶酒、饮食、中医等等,都顺手拈来。金庸的回答很谦虚,也很实在,他说 “我懂的就写下来,不懂的可以不写。而且还可以慢慢查,比如写中医,查不到就换一种病、换一种药。”

在金庸的十八般“文艺”里,他最喜欢的首推围棋。熟悉他小说的读者,都记得那些关于围棋的经典情节。在围棋的道理里,还包含着武功秘籍。金庸说:围棋三百六十一格却是愈下愈多,到中盘时头绪纷繁,牵一发而动全身,四面八方,几百只棋子每只都有关连,复杂之极,也有趣之极。我的棋力很低,可兴趣真好,常常一下就是数小时。在1983年,金庸拜聂卫平为师。按照聂卫平的估计,金庸的棋力大致稍强于业余1段。确实不算太高。

金庸喜爱围棋,可能也因为围棋界和武侠世界一样波澜壮阔,传奇辈出。他记录围棋史上一局名棋的始末,就很有写武侠小说的激情。下面,咱们就再来讲讲这个故事。

话说1933年,旅居日本的中国年轻棋手吴清源,在重要比赛里连出怪招,引起了很大争议。这时的日本围棋界,已经有了一群自称“吴清源流”的棋手。

日本围棋界的至尊称号是本因坊,那时的本因坊秀哉认为,吴清源的布局标新立异,并不足取。围棋如武林,道不同,最好的办法就是一决胜负。吴清源对战本因坊,这是日本围棋史上极为重大的事件。

吴清源一上来就又用了从来没人用过的怪招,这后来被称为“鬼怪手”。几个回合下来,秀哉“叫停”了,因为吴清源先走,所以他有不计时间叫停的特权。外界看到棋谱以后,守旧的人说吴清源年仅22岁,这么下棋,是对本因坊不敬。但另一派人认为,新旧两派决战,新派当然要用新的招数。

这一局棋,秀哉不断叫停,一直拖延了四个多月,吴清源却始终占着上风。秀哉的叫停,其实是召集心腹弟子一起开会,研究反攻之策。这一局棋,其实是吴清源一个人力战本因坊派数十名高手。日本棋迷们又兴奋,又觉得让一个中国青年战胜太丧气。

下到第一百四五十着时,局势已经大定。秀哉快要走投无路了,这时,他突然下出凶悍巧妙的一子。按说,即便如此,吴清源也可以胜出,但他却莫名其妙地以一子落败了。

多年以后,知情者说,秀哉的那招妙棋是他的弟子想出来的。而吴清源对自己的解释是,“还是输的好”。这话说得多么聪明,他要是赢了那局棋,就掀翻了整个围棋江湖,只怕自己也没法在日本立足了。金庸的棋力有限,但对江湖的感知,对世道人心的把握,和顶尖高手是心心相通的。

介绍了金庸的历史观,说完文化、文学脉络,我们还要触及对“金迷”和很多专业文学研究者来说有点儿敏感的一个问题:到底该怎么看待金庸小说的文学价值?

金庸小说的出现,对现代文学研究界是一个严峻挑战。它把建立好的现代文学史体系给彻底打乱了。在20世纪八十年代初,台湾学者最早提出了“金学研究”课题。爱之者,像北大教授严家炎,说金庸的武侠小说是“以精英文化去改造通俗文学所获得的成功”,可以说是“一场静悄悄的文学革命”。还有人把他的文学地位,排在二十世纪中国文学大师的第四位。但是不屑者,说这是反常的倒退,是“神魂颠倒,日夜不分后的胡说”。与此同时,对金庸小说的研究,已经从作品分析、雅俗论争发展到了文化内涵、大众传媒考察、传统性与现代性等等领域。还有专门的版本学。把这些专著摞起来,肯定比金庸全集要高很多了。

对我们来说,最简单的办法,其实就是听听金庸自己怎么说。

对于为什么动笔写武侠,金庸说:就是为了增加《明报》的销路。当时的《明报》销售惨淡,如果没有武侠连载,随时有倒闭风险。后来,只是为了娱乐,但写过了十部之后,自娱性已经很差了,主要就是娱乐读者了。

在许多场合和文章里,金庸都在“自贬身价”。他说:武侠小说虽然也有一点文学意味,基本上还是娱乐性读物,最好不要跟正式文学作品相提并论。

谦虚之外,金庸也讲到各类艺术的发展规律。类型高低与作品的好坏,本来并没有必然联系。许多伟大艺术,初期都是粗糙的。莎士比亚的作品,最初在英国舞台上演,条件也很简陋,只有市井平民看。 但是,武侠小说这个领域,还没有出现具有重大价值的作品。如果将来有几个大才子出现,把本来很粗糙的形式打磨加工,武侠小说的地位可能会迅速提高——你看,他并不觉得自己的小说有这个分量。

对于他自己的写作,金庸说:我写武侠小说,只是塑造一些人物,描写他们在特定的武侠环境中的遭遇。我希望读者们只说喜欢或不喜欢,只说受到感动或觉得厌烦。不必把武侠小说提高得过分,也不必一笔抹杀。恰如其分是最好的。

总之,金庸从来不为武侠小说“吆喝”,也不替自己“拔高”。面对溢美之词,谁都难免飘飘然,他有这样的清醒,已经非常难得了。这自然也是因为金庸有很好的文学修养,知道判定严肃文学的标准是什么,对自己的小说,心中有数。

何况,他的读者数以亿计,他对中国文化普及的贡献,早已超过了文学范畴,价值要大于文学史的纷争,这也是他不用明说的底气。有一点是真诚的,他不希望“金迷”为自己去请愿诺贝尔文学奖,那并不恰当;他只在意他创造的人物能不能和读者发生灵魂的联系。

我在音频开头提到,金庸在这本书里,还袒露了他最深沉的一段情感。这段经历,能更好地回答他什么要写武侠小说,这也是我今天为你讲的第三个故事。听完这段自述,你应该就不纠结什么文学性的问题了。

这篇自传性的文章叫《月云》。金庸生长在浙江海宁,家道非常优裕,有许多的用人。月云就是抵押给他家的一个小女佣。这个女孩儿黄黄的脸,因为营养不良,又矮又瘦。她很小心地伺候和她同龄的主人宜官少爷,宜官就是童年的金庸。宜官对月云很好,经常给她好东西吃。但月云说:“我要回家,家里没米,以后我不吃饭好了。我可以睡在爸爸妈妈脚边。”后来,日军占领海宁,宜官的母亲和两个弟弟死于战乱。月云也不知去向了。

下面这段话你要注意了,真是很惊人,因为篇幅限制,我对金庸的自述做了节略:

后来,宜官的爸爸被判定是地主,欺压农民,处了死刑。宜官在香港哭了三天三夜,伤心了大半年,但他没有痛恨杀他爸爸的军队。因为全中国处死的地主有上千上万,地主几千年来不断迫得穷人家骨肉分离、妻离子散,千千万万的月云吃不饱饭,这样的生活必须改变。宜官后来的笔名叫“金庸”,金庸的小说写得并不好。不过他总是觉得,不应当欺压弱小,使得人家没有反抗能力而忍受极大的痛苦,所以,他写武侠小说。

这篇文章发表时,金庸已经七十多岁了,在写完《鹿鼎记》封笔的30年里,他已经很少发表作品,更没必要再解释什么。那么,他为什么还要自揭伤疤,公开伤心事呢?答案正如书名“众里寻他千百度”一样,这是他在老年时蓦然回首时,为自己的人生寻找到的情感源头。所谓念念不忘,必有回响,金庸的政治主张、文艺观念和写作动力,都和这段童年情感有关。听完这个故事,我们对于金庸的武侠梦,会增添一分亲切温暖之感。

好,今天的解读就到这里,希望你能从中了解到一个更感性的金庸,更深邃浩瀚的金庸武侠世界。最后,我们再来回顾一下本期要点。

《寻他千百度》收录了40多篇金庸的文史随笔,范围从历史、文学、戏剧到围棋、京剧、摄影,可以说“天上地下,无所不谈”。

从这本书里,第一,我们能观察出金庸总体的文化和历史观念。他认为,中国文明强调平稳调和。中华民族在发展过程中,不断吸纳其他民族,保持了特殊的延续性。因此,应该以一视同仁的民族观念来看待中国历史。他还特别关注历史人物的性格和历史事件背后的世道人心。

第二,我们能读到金庸武侠小说的文学线索。金庸取法乎上,有很高的文学鉴赏力,他的写作,既吸收了莎士比亚戏剧的结构和标准,也借鉴了世界经典长篇小说的表现方式。另外,金庸小说具有广博丰富的文化血脉。他笔下的围棋江湖,也和武侠江湖一样跌宕起伏。

第三,关于武侠小说的文学价值,我们可以多听听金庸自己的观点。他认为,武侠小说虽然也有文学意味,但基本上仍然是娱乐读物。但未来的武侠小说,有提升文学价值的空间。他的武侠精神,来自童年时代对社会不公的强烈憎恨。

撰稿:贾行家 脑图:摩西脑图工作室 转述:宝木

划重点

-

金庸认为,中国文明强调平稳调和。中华民族在发展过程中,不断吸纳其他民族,保持了特殊的延续性。他还特别关注历史人物的性格和历史事件背后的世道人心。

-

金庸有很高的文学鉴赏力,他的写作,既吸收了莎士比亚戏剧的结构和标准,也借鉴了世界经典长篇小说的表现方式,还具有广博丰富的文化血脉。

-

金庸认为,武侠小说虽然也有文学意味,但基本上仍然是娱乐读物。但未来的武侠小说,有提升文学价值的空间。