《好兵帅克》 李迪迪解读

《好兵帅克》| 李迪迪解读

关于作者

本书作者雅洛斯拉夫·哈谢克是捷克幽默小说作家、讽刺小说作家,20世纪捷克国宝级作家。1883年出生于布拉格的一个中学教员家庭。他一生历尽苦难,重病缠身,代表作《好兵帅克》未完成便含恨去世。死后,他的作品被译为六十种语言,受到全世界人民喜爱,并受到约瑟夫·海勒与米兰·昆德拉等文学巨匠的赞誉。主要作品有长篇小说《好兵帅克》和一千多篇短篇小说、政论文与游记。

关于本书

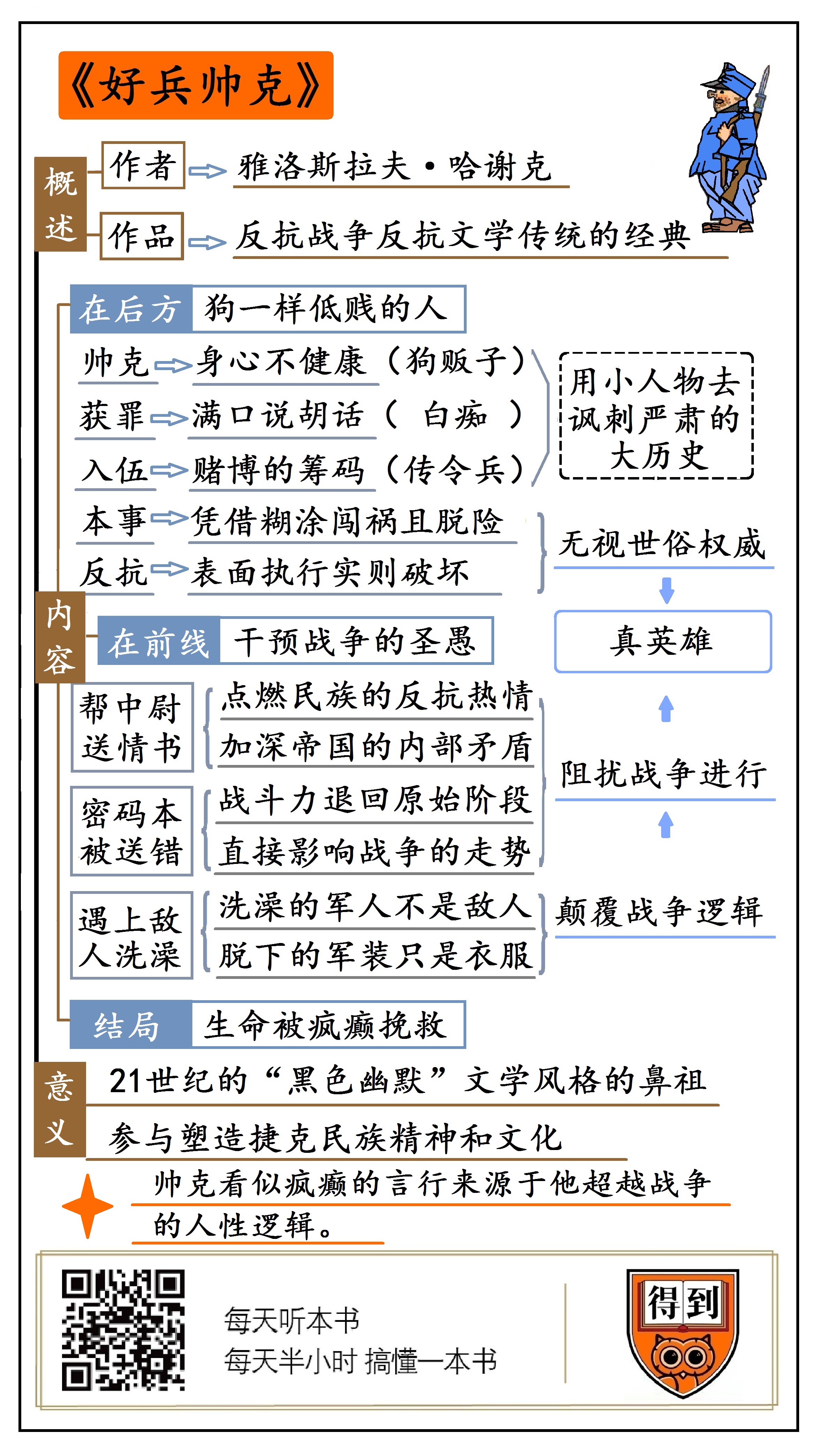

《好兵帅克》是哈谢克最负盛名的代表作,从1916年开始创作,直至哈谢克1923年去世都未能完成。故事的内容是一个身心都不健全的白痴老兵,反抗奥匈帝国的压迫、反抗世界大战,反抗自己的死亡的故事。从捷克首都布拉格的家中,到第一次世界大战的东线战场前线,帅克演绎了一场笑中带泪的反抗之旅。哈谢克用轻松幽默的文字,嘲讽了战争的残酷与无意义,歌颂着宝贵的自由精神。

核心内容

作者哈谢克是历经苦难生活和战争摧残的文学勇士,他把一个关于残酷世界大战的故事,写得笑料百出,同时,又蕴含了沉重的悲剧色彩;他把奥匈帝国的压迫、战争的不义和荒唐、人类神性的堕落整合在一个白痴老兵的参战经历之中,展现了独特的文学技艺。

本期音频将为你从两个方面解读这本书的主要内容。首先,你将听到的是一个正统一战历史的另类版本;然后你将听到的是小说如何用情节去讽刺战争的荒谬;最后你将听到的是从隐喻层面出发,对小说故事的重新审视。这是一个关于战争压迫和吞噬人性的故事,也是一个关于追求自由,坚守神性的故事。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是《好兵帅克》。

提到这本书,你可能并不陌生,它通常作为“世界名著”出现在我们青少年时期的阅读书目里,讲的是一个叫帅克的士兵在战争中闹剧般的遭遇。不过,今天我要说的是,这可不仅仅是一本给孩子看的书,而是一部有着深刻寓意的文学杰作。比如,黑色幽默文学的代表作家约瑟夫·海勒就说,“如果没有读过《好兵帅克》,我不会写出《第二十二条军规》。”《不能承受的生命之轻》的作者米兰·昆德拉说,“《好兵帅克》也许是最后一部伟大的通俗小说,帅克把这个世界变成了一个大玩笑”。而在中国,《好兵帅克》在二十世纪50年代就被翻译成中文,大半个世纪以来,陪伴过无数人度过少年时光。

这本书的作者是雅洛斯拉夫·哈谢克,你可能不知道的是,他和《变形记》的作者卡夫卡是同时代人,两人同年又同乡,都出生在1883年的布拉格。不过,这两位的人生可完全不同。卡夫卡的人生很平淡,他出生在一个商人家庭,大学换了四个专业,一生只做过一份工作:保险公司职员,他的作品既神秘又悲观,让人看了脊背发凉。哈谢克完全是卡夫卡的反面。如果说卡夫卡是打着领带的作家,那哈谢克就像是泥里打滚儿的作家,他的人生充满危险坎坷,作品却幽默荒诞,让人看了捧腹大笑。哈谢克出生在一个贫寒的家庭,父亲死得很早,他高中就辍学,成了街头小贩。他做过无数份工作:银行职员,自由记者,甚至还卖过狗。他像个吉普赛人,是个无政府主义者,经常因为写抗议奥匈帝国当局的文章被抓进监狱。然而就是这样一个人,在一战爆发后,也被抓了壮丁。1915年,他被强征入伍,参加了第一次世界大战,然而没过多久,就被俄军俘虏,当了长官秘书,后来,在1917年的俄国十月革命中,还作为布尔什维克党员加入了红军。5年后,贫病交加的哈谢克结束了他坎坷的一生,终年40岁。

《好兵帅克》是哈谢克最著名的代表作,这本书还没写完作家就去世了。除此之外,哈谢克还写了1500多个短篇小说。这些作品很大程度上都取材于作家本人的经历,都充满了对严肃话题的讽刺和蔑视,比如《好兵帅克》,讲的是一个什么都不在乎的白痴参加第一次世界大战的荒诞经历。这个白痴就是帅克,一个身份低贱的小人物。然而,打开小说第一章,标题却是:“好兵帅克干预世界大战”——这是作家的幽默和夸张吗?并不是。那么,一个白痴究竟是怎么干预世界大战的呢?

现在,就让我来为你解读一下这本书吧。首先我们来看看帅克这个狗一般低贱的白痴是如何在战争中化险为夷的;然后,我要说的是,帅克不仅仅是白痴,他其实是个“神圣的白痴”,正是凭借这一点,他干预了一战的进程,也逃脱了死亡的命运。

我们来说故事。简单来说,这本书就是正统一战历史的一个另类版本。

小说一开始,作者就用一个场景告诉我们这个版本有多另类:帅克在位于布拉格的家里和女佣聊天,女佣告诉帅克:斐迪南大公坐着小轿车,在萨拉热窝街头被人给杀啦。听到这儿你应该知道了,这是1914年夏天,俩人说的正是一战的导火索:奥匈帝国皇储斐迪南大公在萨拉热窝被刺杀,一场席卷世界的战争正在到来。神奇的是,帅克听到这个大新闻,丝毫不惊讶,还满不在乎地说,自己认识两个斐迪南,一个在店里当伙计,另一个是掏粪工。你瞧,一个左右世界命运的大人物,在帅克看来竟然跟自己身边的小人物没什么区别,这里,我想请你记住帅克的思维方式,这种“不在乎”是帅克的看家本领,也是小说幽默感的来源。而这背后透露的,其实是作家哈谢克无政府主义的政治立场。

不过,在这本书里,作家可没有提到什么政治立场,他向我们交代了帅克满口胡话的原因:身心都不健康。帅克有严重的风湿病,脑子也不正常,曾经在奥匈帝国的军队服役,但后来被鉴定为白痴,赶出了军队,从此帅克就失去了体面,他找了个谋生手段,像作家哈谢克曾经做过的那样:卖狗,并且给杂种狗伪造纯种血统证明,成了给狗办假证的不法商贩。

我们接着说故事。跟女佣讨论完大新闻后,帅克走出家门,来到小酒馆。酒馆里,一个便衣警察正在用斐迪南大公遇刺事件来刺探酒馆老板的立场,老板却不上钩,但是,帅克一来,酒馆就热闹了。帅克说,斐迪南大公要是早早病死,就不会像现在这样,死得丢人现眼。这一番高谈,可乐坏了便衣警察,他立马把帅克以叛国的罪名抓了起来。

说到这儿你可能有问号了,这个帅克怎么一点儿都不爱国啊?这就得解释几句了。帅克是捷克人,一战前的奥匈帝国是欧洲面积第二大的一个强国,而捷克只是奥匈帝国的一个很弱小的少数民族,捷克人是被奴役和欺压的“二等公民”,对奥匈帝国积怨很深,所以,一战后,奥匈帝国瓦解,捷克才和同为天涯沦落人的斯洛伐克报团取暖,组成了捷克斯洛伐克这个国家。所以啊,我们就不要怪帅克不爱奥匈帝国,而要问,为什么奥匈帝国当局这么紧张,要在国家出现危机的时候到处派秘密警察监控捷克老百姓的言论,把帅克这个没有任何威胁的白痴都抓了起来。

当时的奥匈帝国,在内政和外交上都相当强势。斐迪南大公遇刺之后,当局对内高压监控,对外,对塞尔维亚王国,也就是刺客的祖国,发出最后通牒,甚至要插手塞尔维亚的内政。其实,野心勃勃的奥匈帝国早就想开战了,大公遇刺的确只是一个导火索罢了。

前面说了,帅克因言获罪,可他也用说胡话的本事胡搅蛮缠,让当局不得不释放了他。帅克刚回到家,奥匈帝国向塞尔维亚宣战的消息就传遍了布拉格,一战正式打响了。

战争一开始,奥匈帝国在战场上就损失惨重,刚回家过了几天太平日子的帅克被抓了壮丁。其实,奥匈帝国外强中干,虽然面积大,但和其他欧洲列强相比,军事实力差得很远。实力不够,就用人数来凑,连帅克这样的白痴都被抓壮丁,可想而知这场战争打得会有多荒唐。

果然,荒唐的一幕出现了。前面说了,帅克有严重的风湿病,他行动很困难,所以,入伍时,他坐着轮椅去报到,帮忙推轮椅的还是个老太太。轮椅上的帅克头戴军帽,胸前别着鲜花,手里挥舞拐杖,沿着布拉格的街道大喊着:“打到贝尔格莱德去!”

不过,这一幕并没有打动军队领导。体检委员会一口咬定帅克是装病,是想当逃兵,把他送进了军事监狱。进了监狱,帅克又陷入新一轮折腾:他被神父和军官当成了赌博的筹码,成了一个名叫卢卡施的中尉的传令兵。

卢卡施中尉和帅克一样,是捷克人,但他和帅克不一样的是,他欺软怕硬。面对奥匈帝国里的强势民族,他唯唯诺诺,面对自己的下级,他重拳出击,管自己的老乡帅克叫“贱畜生”。当时奥匈帝国的官方语言是德语和匈牙利语,捷克语是二等公民的方言,所以,即使面对帅克,中尉也不敢讲母语捷克语,他唯恐自己的长官知道他的来历。可见,当时的民族压迫有多严重。

其实,中尉比帅克的命运好不到哪里去,他们是一根绳上的蚂蚱。在帝国内部,民族等级关系压迫他们,在军队,上级压迫他们。面对压迫,中尉不敢吭声,帅克却用他那种“我什么都不在乎”的本事进行着反抗。他的反抗方式,总结起来就是:表面顺从命令,实际搞砸任务,还让上级拿他没办法。

举个例子。帅克接到的第一个任务,是给中尉打扫房间。房间是收拾好了,却闯了个大祸:中尉养的金丝雀被猫给吃了。帅克的动机很单纯,这两只宠物经常隔着笼子打架,把房间搞得乱七八糟,所以,帅克觉得,不如让它们试试看能不能做一对好朋友,结果,当然,猫吃了金丝雀。按说帅克闯了祸一定会被中尉狠揍一顿,但是,可别忘了,他可是有说胡话的本事的。帅克一上来就承认了错误,接下来,帅克满脸无辜,痛斥猫的残忍,不但撇清了责任,还成功转移了中尉的注意力。

接下来,帅克又说起了自己当狗贩子的经历,中尉被狗迷住了,命令帅克去给自己找一条,当宠物。帅克于是找了一条好狗给了中尉,中尉外出遛狗,却被抓了起来。原来,狗是帅克偷来的,主人是个上校。中尉挨了一顿臭骂又不敢顶嘴,就回去找帅克算账。这时的帅克,正和一个传令兵聊得火热,他说,奥匈帝国会在战争中一败涂地,这种愚蠢的皇朝,根本就不该在世上存在。这番危险言论被中尉撞个正着,结果还是被帅克用胡话糊弄了过去,化险为夷。但中尉自己却没有化险为夷的本事。没过多久,中尉就被因为爱犬被偷而耿耿于怀的上校送上了前线。

小说第一卷讲到这里就结束了,这一卷的名字叫《在后方》,虽然在后方,但后方一点都不安全,官僚机构和军队一次次把帅克往绝路上推。在监狱,帅克成了神父和中尉赌博的筹码,性命安危和生命价值完全取决于主人的心情和出价。值得一提的是,神父把帅克卖给中尉时,标的价码是100克朗。而小说里提到过一个细节,帅克卖出过的最贵的狗,价格也是100克朗,这个价格,正好说明了帅克是“狗一般低贱的人”。

但是,身份低贱的帅克,用胡话一次又一次化险为夷,还用一条偷来的狗,把上级送上了战场,同时,他全程都是在忠实地执行上级的命令,没什么可指责的。帅克是荒唐的,可战争比帅克更荒唐,帅克是愚痴的,可奥匈帝国比帅克更愚蠢。作者这么写,其实是在用小人物去讽刺严肃的大历史,用小说情节的荒诞去讽刺战争的荒谬。

刚才我们说了帅克是个白痴,他总是因为说糊涂话办糊涂事而闯祸,又总能凭借这糊涂的本事脱险,是个逢凶化吉的白痴。现在,我们来说说他还是个神圣的白痴。

我们接着说故事。小说的第二卷叫《在前线》,奔赴前线的路上,帅克又闯祸了。他不小心拉下了紧急停车警铃,导致火车停下,而帅克被押到了当地的管理处遭受处罚。要释放他的时候,当地官僚又想出了整他的办法:不给他买车票,让他自己想办法找大部队。结果,帅克决定不坐火车,一个人走路去找。他身上既没有罗盘也没有地图,但他相信“条条大路通罗马”,凭自己的意志一定能找到部队。接下来出现了既苍凉又浪漫的一幕。帅克独自走进黑夜,边走边唱歌,这一刻,他摆脱了所有束缚,获得了片刻的自由,野狗一样的自由。

只不过,部队正向南进发,帅克却一路往西,走错了方向。不过,最后帅克还是设法回到了部队。刚回部队,他就接到任务:帮中尉送情书。收信的女子,还是个有夫之妇。送信路上,帅克遇到一个老战友,坚持要陪同完成任务,这个战友也是捷克人,对匈牙利人的偏见很重,见了他们就打。二人抵达女子的住处,刚把信送进去,女子的丈夫就冲出来大发雷霆。一看中尉的丑事要败露,帅克挺身而出,说:看上你老婆的,就是我帅克。丈夫要打帅克,但是,由于这位丈夫是匈牙利人,痛恨匈牙利人的老战友立刻出马,把他扔下了楼。

之前说了,在捷克,奥匈帝国的民族矛盾很严重。作家把这种矛盾漫画化了。帅克和老战友一出门,发现局面已经彻底失控。匈牙利人刚被扔下楼,就被街上的捷克人继续围攻,一大帮匈牙利士兵闻讯赶来,两拨人大打出手。这时,路过的捷克士兵发现匈牙利人在欺负同胞,也义不容辞地加入大混战。一个简单的送情书任务,结果掀起了匈牙利人和捷克人的一场内战。你看,帅克还没上前线呢,就先把奥匈帝国的团结从内部瓦解了。

就这样,帅克又一次被送上了军事法庭。开审时,帅克还不忘保护中尉的隐私,为了逃避笔迹核对,帅克把情书一口吞了下去,证据没了,军事法庭只好取消诉讼。就这样,帅克又一次平安回到部队,坐上了前往加利西亚前线的火车。这个加西利亚,是如今的波兰,当时也是被奥匈帝国占领的地区。小说的第二卷《在前线》到这里就结束了,实际上,帅克根本就没抵达前线英勇杀敌,反倒点燃了捷克民族的反抗热情,加深了奥匈帝国的内部矛盾。

我在这里要暂停一下故事,为你介绍一下真实的历史。帅克要去参加的加利西亚战役,是一战东线战场上的第一场大会战,交战双方是奥匈帝国和俄罗斯帝国,交战没多久,奥匈帝国就败下阵来,死伤42万人,把大部分精英力量都葬送了。可见,帅克去前线,就是去当炮灰,跟去屠宰场没什么区别。就像这本书里说的:“军用列车又把一批新人送到加利西亚屠宰场上去了。”为此,小说标题也极尽讽刺之能事,第三和第四卷的就叫《光荣的败北》和《光荣败北续篇》。

接下来,帅克真正地开始了他“干预世界大战”的壮举。火车上,军官们正在上课,听解读人讲电报密码破译。这时意外又发生了。军官们听完解读人的示范,大眼瞪小眼,无人能懂。原来,解读战地密码电报的密码本分上下两册,军官们手里的都是上册,只有解读人拿的下册才是正确的密码本。这个乱子,不用说你就知道,又是帅克闹的。

没错,这些密码本就是帅克负责运送的。帅克解释说,自己打了很多电话去问该送哪一册,电话另一头的人不是在喝酒,就是不在岗位,无奈之下,帅克只好请中尉做个决断,但是,中尉当时打断了他,所以,帅克只好按照阅读习惯:先读上册,把所有上册的书都给送上去了,而正确的密码本现在全躺在仓库里。破坏密码系统可是严重的战争罪行。这一次,中尉真的怕了,他从帅克的上级变成了共犯,他命令帅克绝不能向任何人提起这件事。

说到密码系统,你应该知道,战争可不是简单的肉搏,而是信息之战。密码系统的安全程度,会直接影响战争走势。在这本书里,作者写到,密码系统被破坏的话,作战时,部队就不能把指令转化成文字,而是回到了依靠大喊大叫才能传递信息的原始状态。

你看,仗还没打,帅克先是因为送情书而引发了一场奥匈帝国民族矛盾的内战,又因为送错密码本让部队的战斗力进入了原始阶段,有了帅克这么个好兵,奥匈帝国不败北才怪呢。

说到这儿我们就得说说这个关键的问题了:帅克是真傻还是装傻?其实,我相信你心里早已有了答案。我要提醒你的是,在小说里,作者也一直在暗示我们,不管帅克是真傻还是装傻,他都是个了不起的“反战英雄”。

在卷首语里,作家哈谢克说:“有些被埋没的英雄人物,他们谦逊平凡”,“只要分析一下这种人物的品格,就连亚历山大大帝也将黯然失色”。听到这儿你应该会想起那个著名的典故:一个犬儒派哲学家在晒太阳,这时,亚历山大大帝来了,哲学家非但没有任何尊敬的表示,还说“走开,别挡住我的阳光”。没错,很明显,哈谢克这是在将帅克跟古希腊犬儒派代表人物第欧根尼相提并论。所谓犬儒,就是立志像狗一样活着的智者。他们完全无视世俗权威的准则,只遵从内心的道德准则,追求智性和德行的完善。我想提醒你的是,第欧根尼曾经是个假币制造者,他认为世间的一切印戳都是假的,所以不值得尊重,这跟帅克给杂种狗办纯种证明如出一辙。在哈谢克看来,为奥匈帝国发动的战争而死,并不是真英雄,反而无视世俗的权威,颠覆战争的逻辑,阻挠战争的进行,才是真英雄。在这本书里,帅克之所以被作者当作一个“英雄人物”,就是因为这一点。

在加利西亚战役中,有一次,帅克负责给部队找宿营地,结果遇上一个在池塘里洗澡的俄国大兵,俄国大兵一看到帅克,吓得军服都没穿就跑了。这之前,帅克一个敌人都没见过,看着敌人的军服,他非常好奇自己穿上会是什么样子,结果,刚换上衣服,就被奥匈帝国的侦察兵发现,被当成俄国兵抓回了俘虏营。

按照战争的逻辑,帅克不杀敌人,还穿敌人的军服,这比他之前的所有行为都更疯癫,但是,如果我们站在帅克的立场上,就会发现他的行为很合理。你看,这个洗澡的敌人,既没有武器又没有军服,在帅克看来,一个正在洗澡的军人,根本不能算是个军人,当然也不能算是个真正的敌人,而脱下的军服也只是一件普通的衣服,那么,帅克也只不过是穿上了一件普通的别人的衣服而已。

你看,帅克完全无视战争的逻辑,不过,战争自有战争的逻辑。这次闹剧的后果是绞刑。由于帅克是教徒,法庭决定派神父给他提前做死刑前的祝祷。这个宗教仪式一般发生在死刑犯上绞刑架之前,提前做祝祷,其实是想让帅克早点被绞死。这一回,帅克又用自己疯癫的本领逃脱了死亡。

在卡夫卡的小说里,人物的行为一再被外界消耗,无穷地延宕,比如主人公要去应对一场诉讼,他在官僚机构里来来回回地被踢皮球,诉讼永远都不能完成。所以,卡夫卡写的是悲剧。在哈谢克的小说里,人物一再被外界推向悲剧,又一再被人物的疯癫所延宕,所挽救。所以,哈谢克写的是喜剧。

这一回也不例外。给帅克做死前祝祷的神父是个坏神父,生活非常腐化,尤其喜欢寻花问柳。坏神父来到帅克面前,刚说出“死前祝祷”四个字,就被帅克用疯话堵了回去。帅克说,自己也曾经给一个风月场看门的老熟人做过祝祷。接下来,他搂住神父的腰,传授起了在风月场挑女人的秘诀。神父听到帅克活灵活现地讲起风月场的故事,根本控制不了自己的欲望,罪恶感顿时爆棚,后来,帅克一番折腾,还把神父推倒在地。神父彻底崩溃了,他明白自己根本对付不了这个疯子,逃出了监狱。

由于神父的任务失败,处刑的日子只好一拖再拖,一直拖到帅克的部队发来电报,要求他立即归队。帅克在小说中的最后一段胡扯,是和战友吃饱喝足之后,一起聊着菜谱,这时,一位军官说,部队很快就要越过边境了。整部小说到这里就结束了。由于作者的死,帅克永远活了下来。他的旅程永远停留在抵达战场的前一刻,并且,直到小说结束,帅克一枪没开,没有杀死任何人,即使是一个近在眼前的毫无反抗能力的正在洗澡的敌人。在战争中,也只有“神圣的白痴”,才能做到这一点吧。

故事到这里就讲完了。帅克用疯癫的言行,成功反抗了层层压迫,也拯救了自己的生命。作为一个奥匈帝国的士兵,他的确是失败的,但作为一个人,他又是反战的英雄。在东正教的宗教传统里,有一个词可以形容帅克这样的人:圣愚(神圣的圣,愚蠢的愚)。这是一种圣徒形象,看上去疯疯癫癫,胡言乱语,但是特别能受苦牺牲,对信仰特别虔诚。文学史中有很多圣愚形象,尤其是俄罗斯文学史。比如布尔加科夫的《大师和玛格丽特》中就有一位典型的圣愚,伊万。他在丧失信仰的莫斯科,在众人的放纵享乐和末世狂欢中,他因为始终坚称上帝存在,被关进了精神病院;在陀思妥耶夫斯基的代表作《白痴》里,主人公梅什金公爵也是一位典型的圣愚,他像耶稣般悲悯仁慈,替他人承受苦难,我不下地狱谁下地狱,却被称为白痴。捷克民族作为斯拉夫民族的一个支流,深受俄罗斯宗教文化影响,于是,哈谢克也为我们贡献了帅克这个文学圣愚形象。不过,帅克和这些典型的圣愚都不太一样,他并没有用牺牲和忍受的方式去抵达神圣性,而是用疯癫的行为和可笑的胡话,漂亮地完成着自己的反抗,他反抗奥匈帝国的压迫,反抗世界大战,直到反抗自己的死亡。

一位俄罗斯宗教文化学者曾说,人都是有神性的,只是人对世俗秩序的屈服,掩盖掉了这份神性。这个世俗秩序的化身,就是世俗政权。从本质上来说,世俗政权是上帝最大的敌人,也是人性的最大敌人,所以,第欧根尼面临声名赫赫的亚历山大大帝,也只在乎他有没有挡住自己的阳光。圣愚是世俗权力的反抗者,世俗政权越残暴,圣愚的反抗自然就越疯癫。于是,在小说中,我们看到,战争越来越残酷,而帅克的行为也越来越疯癫。帅克的所有言行,从战争的逻辑上看,都很愚蠢,很疯狂,但跳出战争的逻辑,却很勇敢,很智慧,很神圣。

如今,《好兵帅克》早已成为家喻户晓的名作。但小说刚出版时,哈谢克和《好兵帅克》却不被当时欧洲主流文学界认可,哈谢克生前主要被称为幽默家(humorista),而不是作家。幽默家这个词在捷克语里既可以指幽默文字的作者,也可以指喜欢开玩笑的人。其实,幽默家这个头衔,是哈谢克历经苦难才换来的。前面说过,哈谢克年幼丧父,辍学谋生,过着吉普赛人的生活,又因为以笔为武器,反抗奥匈帝国,几度入狱,一战爆发后,他又被送上战场,历尽磨难,死里逃生,又英年早逝。《好兵帅克》里的疯言疯语,来源于他苦中作乐的短暂人生中积累的笑话。现实中的哈谢克就像帅克那样蔑视权威,一生都在反抗。他不但是个反战斗士,还与主流文学界长期敌对,他激进地开发出了独创的叙事方式,为的是让《好兵帅克》成为他反抗的终极表达——既反抗世界大战,又反抗文学传统。哈谢克去世后多年,荣誉才姗姗来迟,他在捷克文学史上的地位被提到了和卡夫卡一样的国宝级高度,还被联合国教科文组织列为“世界文化名人”,《好兵帅克》也被译为近60种文字,一个世纪以来,这本书都参与塑造着充满反抗和幽默精神的捷克民族精神和文化。

好,这本书的内容就为你解读到这里了。总结一下,《好兵帅克》是捷克作家哈谢克的代表作,它来源于作家苦中作乐的一生中积攒的笑话,塑造了20世纪少见的英雄形象,是一部反抗战争也反抗文学传统的经典作品。作家在当时被称为幽默家,他一直在逗我们笑,然而这笑却是“含泪的笑”,我们跟随疯疯癫癫的帅克,看到了他从狗一样低贱的人变成了干预世界大战的圣愚,一次次化险为夷。在这个过程里,帅克用他表面执行命令实则破坏命令的神逻辑,用他完全凌驾于战争之上的超越逻辑,用他的胡话和神性,反抗了奥匈帝国的压迫,也拯救了自己的命运。这种看似荒诞的思维方式,却恰好讽刺了战争的荒诞,也成了21世纪的“黑色幽默”这种文学风格的鼻祖。

撰稿:李迪迪 转述:徐溟旭 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

战争越来越残酷,而帅克的行为也越来越疯癫。帅克的所有言行,从战争的逻辑上看,都很愚蠢,很疯狂,但跳出战争的逻辑,却很勇敢,很智慧,很神圣。

-

《好兵帅克》里的疯言疯语,来源于他苦中作乐的短暂人生中积累的笑话。现实中的哈谢克就像帅克那样蔑视权威,一生都在反抗。