《失明症漫记》 李迪迪解读

《失明症漫记》| 李迪迪解读

关于作者

若泽·萨拉马戈,葡萄牙当代最杰出的作家。1922年生于葡萄牙,高中时因家境贫困而辍学,先后从事技工、文员、记者、编辑等多种职业。1979年开始投入文学创作。代表作有长篇小说《失明症漫记》《修道院纪事》等。1998 年荣获诺贝尔文学奖,是葡萄牙迄今唯一一位获此殊荣的作家。2010年在西班牙去世。

关于本书

当整个世界除了一个人之外,所有人都失明了,人性将如何表现?社会将如何运转?没有了他人的目光,道德还存在吗?在社会资源有限的条件下,资源如何分配?1998年的诺奖得主萨拉马戈的《失明症漫记》开始于一个超现实的脑洞,其想象和逻辑却牢牢围绕现实展开,为我们讲述了一个黑暗的社会与人性寓言。在这个故事中,人与动物的界限是如此模糊,从文明到野蛮的过渡是如此轻易,而这一切,都是因为人类的理性之眼被蒙上了。

核心内容

十字路口,一个开车的男人在等红绿灯,突然,他大叫起来,他失明了。随后,失明症像瘟疫一样蔓延到整座城市……人们陷入恐慌,专制的政府将失明者关入精神病院,以恐怖和暴力手段严加管控,而失明者正以几何级数增加,直到所有人都失明了。这其中,只有一个人没有失明,她伪装成失明者,陪伴在爱人身边,这双唯一的眼睛也见证了在严酷的考验面前,人性沦为兽性,现代文明沦为原始社会的全过程。

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的是,诺贝尔文学奖获得者萨拉马戈的作品《失明症漫记》。

我们都听过这样一句话:“永远不要试探人性”,意思是人性很脆弱,经不起考验。人类历史上很多伟大的文学作品,都是关于人性的,讲述的也几乎都是人性面临严酷考验时的故事。就拿莎士比亚的作品来说,麦克白面临的是能否抵挡权力的诱惑的考验;哈姆雷特面临的是一个关于行动力的考验;李尔面临的是关于信任的考验;奥赛罗面临的是关于嫉妒的考验。

到了近现代文学,这些考验变得日常,比如人物如何面对婚外情,如何面对亲人和朋友的死去,如何面对一些利益诱惑等等。这些考验通常涵盖了我们生命中能遇到的所有障碍、两难和不幸,但有些故事中的考验却是超现实的,比如我要为你讲述的这本《失明症漫记》。在这本书的故事里,除了一个人之外,世界上所有的人都突然失明了。听到这里你可能已经发现,这是个脑洞小说。没错,这个故事始于一个脑洞,但它又不是荒诞狂想无厘头的那一类,相反,除了这个有点异想天开的脑洞外,这个故事的所有逻辑推演和想象都是紧贴现实的。这就让这个故事变成了一个寓言,一个对我们现实的人性和社会状况的隐喻。

正是在这个意义上,人们将这《失明症漫记》与奥威尔的《1984》和卡夫卡的《审判》相提并论。在《1984》中,“老大哥”永远都在看着你,而人们在这种无处不在的监视下,也扭曲了自己的人性,因此这本书被认为是对极权主义的讽刺性寓言;在《审判》中,主人公需要穿越重重障碍去抵达一桩审判,然而这个过程却漫长而折磨,真正的审判永远都不会到来,主人公也在这个过程中变得越来越逆来顺受,因此这本书被认为是对官僚主义的讽刺寓言。这些作品表现的,都是在一种假设中的、极端荒诞的社会环境下,人性所发生的扭曲。

这本书的作者是若泽·萨拉马戈,1998年诺贝尔文学奖得主,葡萄牙人,也是迄今为止,葡萄牙唯一得过诺奖的作家。《失明症漫记》是他最广为人知的作品。著名文学评论家哈罗德·布鲁姆认为,“《失明症漫记》是萨拉马戈最令人吃惊和不安的作品,它让人们意识到社会竟是如此脆弱和荒诞。这部作品必将永存。”他将萨拉马戈与卡尔维诺、马尔克斯相提并论。

在《失明症漫记》中,让所有人都失明的这个脑洞,可以看作作家对人性做的一个实验。那么,在这个故事的前提下,人性将如何表现,社会将如何运转,人们会在这项考验面前走向溃败还是胜利?

接下来,我就来为你解读一下这本书的主要内容。首先,我将为你讲述小说的主要情节,分析故事和人物背后的隐喻和象征,同时,我会为你分析作者对人性和社会的批判。接着,我会讲讲这本书在文学艺术上的特点,以及这种特点的意义。

首先我们来讲故事。这个故事的情节并不复杂,主要人物有八个,但都没有名字,作者用他们的特征,或者职业身份来指称他们。

首先出场的是一个男人,他在开车等红绿灯的时候突然失明了。这就是小说的第一个人物,作者叫他“第一个失明者”。这时,有个“好心人”自告奋勇来给他做代驾,送他去了医院,并且从医院把他送回了家。但这家伙其实是个小偷,他偷走了第一个失明者的汽车,然后,他也失明了。他的代号就是“偷车贼”,这是我们的第二个人物。第一个失明者有一个妻子,他被送回家后,妻子也失明了。这是第三个人物,代号是“第一个失明者的妻子”。你可能听出来了,这突如其来的失明症也许是一种传染病。第一个失明者去过医院看眼科,当时候诊的病人有一个“戴墨镜的姑娘”,一个“斜眼小男孩”,和一个“戴眼罩的老人”,他们都失明了。这是另外三个人物。当然了,给他们看眼病的那位医生,他也失明了。这是第七个人物。第八个人物就是医生的妻子。她是唯一一个没失明的人物,也是全书最重要的一个人物。

这种失明跟现实中的不同在于,失明者的眼睛本身没有任何问题,他们失明后,眼前的世界不是一片黑暗,而是一片白色,就像“睁着眼睛沉入了牛奶海中”,那种感觉不像灯光熄灭了,而是灯光太亮了。医生管这种病症叫“白色眼疾”。这种病症不仅在语言上极度矛盾,而且在神经学上也是不可能的,现代医学对这种病症一筹莫展。失明症在城市中蔓延,但它并不是在一瞬间发生的,而是像“千万条涓涓细流缓缓渗透”,这种慢慢渗透的恐怖引起了大恐慌。

政府这时做出了非常简单粗暴的举措:向公众宣布“白色眼疾”是一种瘟疫,并把所有失明者,和与失明者有接触的疑似感染者,都关进了一座废弃的精神病院,以恐怖和暴力手段严加管控。我们刚才说的七个失明的人被关进了同一间屋子,而医生的妻子,那位没有失明的人,为了陪伴自己的丈夫,谎称自己也失明了,也被关了起来。

关禁闭意味着这些失去视觉的人又失去了自由,但他们没有失去作为人的欲望。第一个选择纵容自己欲望的人是偷车贼,他毫不客气地当众猥亵起了戴墨镜的姑娘,这个姑娘虽然在原本社会中的身份是个妓女,但她是个有尊严的人,她毫不客气地回击了偷车贼,把高跟鞋的鞋跟扎进了他的大腿中。

如果是在正常的环境中,这个举动当然是一个再合理不过的反应,也不会造成多严重的结果。但是,在现在这样的环境中,政府是要付出最小的代价,让这些失明者自生自灭的,政府不打算救治任何人的伤病。结果,偷车贼的伤口溃烂了,越来越严重,最后他为自己的放纵付出了最大的代价,他在痛苦中走向政府军想要求助,结果引起了军人的恐慌,军人对他开枪,杀死了他。

你看,这是作者对人性的第一个试探:没有了他人的目光,道德还存在吗?对偷车贼这样一个原本道德水平就不高的人来说,没有了他人的目光,也就彻底没有了道德约束。在精神病院,像偷车贼这样放纵自己欲望的人不计其数。他们原本在正常的社会中,都有自己各自的身份,很多人的身份还挺高级。可是,在这样的环境中,人们的道德表现跟社会身份并没有什么相关性。

我们再来看看作者对人性的第二个试探:在社会资源有限的条件下,资源如何分配?

被剥夺了社会身份的病人们,日常生活只剩下了最原始的吃喝拉撒。吃是对他们最严峻的一个考验。政府提供的食物总是严重不足,而病人的数量却在一批批增加,于是如何分配食物就成了一个大问题。开始,人们秉持着力求公平的原则,把食物分成等份,由专人负责清点和分配。但随着患上“白色眼疾”病人数量的增多,每个人能分到的食物越来越少。而且人们发现,在互相看不见的环境里,即使自己拿了双份的食物,也不会有人知道,于是开始有人耍花招。这样的后果,就是个人主义大行其道,整个精神病院进入了混乱状态。病人们开始互相怀疑,争夺食物,互相踩踏,这引起了军队的恐慌,他们开始对手无寸铁的人们开枪,死伤不计其数。而这又启发了当权者。对政府来说,这些病人已经不再是人了,他们跟得了狂犬病的狗没什么两样。对付疯狗,最好的办法就是消灭它们;要制止失明症的蔓延,最好的方法就是从肉体上消灭这些病人,根本不需要什么人道主义。他们开始随意射杀看上去貌似不服从命令的病人,精神病院血流成河。

不仅政府镇压他们,病人内部也相互倾轧。一批邪恶的病人组织起来,统治剩下的盲人,这些歹徒霸占了所有食物,让人们用自己身上的财物,以及女性来换取食物。被奴役的人们后来也决定进行自我组织,让所有女性来为所有男性提供性服务。这其中有强制,也有自愿。这样一来,男男女女都卷入到性剥削和性狂欢之中,就连道德水平一向很高的眼科医生也没能经得住考验,某一天,他爬向了戴墨镜的姑娘的床,而他的妻子,就眼睁睁地看着这一切。终于,这个善良的女人无法再忍受,她用一把自己从家里偷偷带出来的剪刀,刺穿了歹徒头目的喉咙,她的行为召唤女人们团结起来,推翻邪恶的统治。

人性的自私和当权者的暴虐,将社会变成了人间地狱,只剩医生的妻子这一双眼睛看着这一切。我们总是说,眼睛是心灵的窗户。失去视觉,意味着失去了灵魂,失去了理性。而这双仅存的眼睛,就是这个社会中仅存的理性。失去视觉和自由的人们组成了一个社会。这个社会退回到动物世界,法则是弱肉强食。但医生的妻子却试图以一己之力把大家组织起来,建立另一种法则:理性的,利他的。她不停地提醒人们:“如果我们不能完全像正常人一样生活,那么至少应当尽一切努力不要像动物一样生活。”她号召人们埋葬被杀害的盲人,带领人们尽量有序地去领取食物,与政府军谈判,为盲人们争取各种权益,为维护女性的尊严杀死暴徒。她的存在,是为了提醒人们守住最低的道德底线和最后的人性尊严。当然,这太难了,她要对抗的是一整个丧失理性的世界。同时,她还需要时刻伪装成一个失明者,以免被人认出,遭到灭顶之灾。

正所谓众人皆醉我独醒,医生的妻子的眼睛看着人世间罪恶的一切,她的内心是极度痛苦、绝望和孤独的,在最脆弱的时候,她痛恨自己能看见的命运,她甚至希望自己也能失明。

但萨拉马戈并没有让这个唯一能看见的人成为救世主。他还是把救赎的力量给了更多的人。随着盲人社会的觉醒,军政府变得愈发专制和暴虐,暴政最终激起了盲人们的反抗。他们组织起一支队伍,抢夺了政府军的武器,开始了生死之战。最后,盲人们取得了胜利,他们放火烧了精神病院,一片火光中,军人们也都失明了,所有人惊慌地逃离了这里,他们自由了。

重获自由的盲人们来到大街上,回到城市中。但他们不知道自己在哪,他们回不去家了。他们像丧尸一样在城市中四处摸索游荡,在一切超市和住宅中寻找食物,抢夺食物,他们喝雨水,生吃动物,过上了真正茹毛饮血的生活。这时候,医生的妻子还带着自己的丈夫和另外几个盲人一起生活。她带着这些人去寻找自己的家和家人,帮他们洗干净肮脏的身体和衣服,去寻找食物,一点点帮人们找回失去的尊严,帮他们从动物一点点变回人类。

在这个过程中,其他人也不是消极被动的。戴墨镜的姑娘一直在照顾斜眼小男孩,她扮演着小男孩妈妈的角色。戴眼罩的老人爱上了这个姑娘,姑娘也爱上了老人。尽管在禁闭时期发生了很多可怕的事情,第一个失明者和他的妻子始终是相爱的,医生和他的妻子也同样。也就是说,爱始终维系着这七个人物之间的纽带,他们始终没有放弃人性,作为奖赏,作者让他们一直存活了下来。为了安慰所有人内心和肉体的创伤,医生的妻子开始给大家朗读书本上的故事,这些不朽的故事传递着真理和文明,成了召唤人性的最强有力的法宝。在这些讲述人性的故事中,人们流泪了,慢慢地,失去的灵魂重新回到了他们身上。

医生的妻子还是肩负着每天外出寻找食物的任务。她穿街走巷,踏遍整座城市,她看到人们聚集起来,开始讨论联合,讨论组织,讨论生产,社会从无政府状态逐渐走向了有序、公平和爱。理性逐渐回到社会之中。有一天,她来到一座教堂,惊恐地发现,教堂中被钉在十字架上的基督的双眼被蒙上了白布。不仅如此,他旁边的所有圣徒的塑像的双眼也都被蒙上了白布,身体则被宝剑、长矛和各种武器刺穿。也就是说,所有的圣像都失明了,所有的圣徒都死去了。上帝死了,抛弃了世界,这也许就是白色失明症蔓延了整个世界的原因。

故事的最后,医生的妻子像往常一样为大家读着书,在读书声中,突然,第一个失明者发现自己能看见了,然后是戴墨镜的姑娘,然后是医生,然后是斜眼小男孩和戴眼罩的老人。所有人拥抱在一起,流下激动的泪水。人们又是喊叫,又是高歌。而这时,医生的妻子眼前突然一片白色。

故事到这里就戛然而止了,整个故事是一个首尾相接的圆形结构,结尾与开头对称。这是一个黑暗的寓言故事,用人们眼中的看似矛盾的“白色黑暗”,来隐喻人类灵魂的盲目所造成的荒诞。这种黑暗一方面来自经不起考验的人性,一方面来自专制极权的权力机构。而最终人们从黑暗中团结起来反抗压迫,得到重生,靠的也是人性的力量。

我们讲完了故事,分析了人物和一些设定的象征意义,从这个荒诞可怕的寓言故事中,理解了作者对人性和社会的尖锐批判。接下来,我们再来看看这本书在文学艺术上的特点和这种写法的意义。

首先,这本书的写法是带有一定实验性的。有人形容说,它的叙述声音是像洪流一般倾泻的。全书用口语写成,就像年老的说书人在你面前给你讲故事。全书大部分都是对话,对话之间都没有冒号引号,也没有分行分段。

由于故事中除了医生的妻子外,所有人都失明了,整个世界也就失去了古典现实主义小说里那种细致的描写的意义,因此这本书里没有描写,只有对人物行为、内心活动和声音的记录。比如我们前面讲到的一个场景,医生偷偷跑到了戴墨镜姑娘的床上与她发生了性关系,作家是这样写的:“两个人躺在窄窄的床上,不会想到有人在看着他们,医生也许想到了,突然觉得心神不安,妻子是在睡觉呢,还是像每天晚上那样在夹道里走来走去呢,他问自己,刚刚挪动一下身子要回到自己床上去时,一个声音说,不要起来。一只手像鸟儿一样轻轻地放在他的胸脯上。”

在这里,作者以看不见的医生的视角讲述这一切,他能写的,就只有医生听到了什么——一个声音说不要起来,但不知道是谁在说;他感觉到了什么——一只手放在他身上,但不知道是谁的手;以及他心里想到了什么——他觉得所有人都失明了,自己的行为是不会被看见的,戴墨镜的姑娘也不一定知道是谁爬到了她的床上,同时医生又对自己的妻子感到担忧和焦虑。然而在医生妻子的视角中,她其实是全程在看着自己的丈夫和别的女人发生关系的,这是一个多么戏剧化和残酷的场景啊。

我们可以想象一下,如果这个场景中的人物是视力健全的,一个现实主义作家,比如福楼拜吧,他会怎么描写这番情景呢?我们可以参考《包法利夫人》里福楼拜对偷情的描写,他一定会用很多精确的细节去刻画人物眼睛颜色的变化,神态和举止,以及房间里的摆设和光线的变幻。而对于《失明症漫记》的读者来说,这是一个没有光线也没有细节的世界。而阅读一个没有对外部世界的描写,只有行为、心理活动和声音的小说,就像自己也失明了一样,需要自行用想象力去还原一个有视觉的世界。这种阅读体验,可以说是绝无仅有的。

此外,这本书还有一个特点。就像我们开始时说过的那样,它始于一个脑洞,但之后所有的推进,都基于非常现实的逻辑和想象,这让它看上去十分荒诞,也十分现实。这一点,让它有别于那些被称为魔幻现实主义的作品。

比如,在马尔克斯的《百年孤独》里,人物可以抓着一张床单飞到天上去,从此不见了,这种情节极大地消解了故事的现实感。而在这本书里,人物始终是实实在在地贴着地面的,没有任何超自然的神力,可以将他们解救出这个地狱,除了他们自己。

萨拉马戈用了大量的笔墨,不厌其烦地讲述人们在失去视觉后堕落为动物的过程,他详细讲述人们如何上厕所,如何在严酷的环境中讨一口饭吃,如何肮脏,如何解决性欲。这些赤裸裸的,对吃喝拉撒的叙说简直是对读者的折磨,而他这样做的效果,就是提醒着我们身体的存在,以及我们为了满足身体的需要,需要付出多么大的代价。这种感觉是非常荒诞的,因为虽然我们每天都在做着这些满足身体欲望本身的事情,却不会意识到它们,也就是说,我们早已忘记了我们的身体。而我们之所以忘记了身体,是因为我们的身体不饿,不渴,不脏。

萨拉马戈也许是在用这些情节提醒我们,世界上还有饥饿,还有贫穷,还有肮脏,有匮乏,这是因为世界上还有掠夺,有暴政,有邪恶。对这些被社会排斥在外的人们,我们应当还给他们合理的资源分配和受教育的权利,让他们恢复人的尊严,他们就可以重获力量,可以被自己的理性拯救,获得重生。

最后,这本书也是对《圣经》的改写。有评论家说,这本书不仅是一个黑暗的社会寓言,更是一个关于整个人类存在的寓言。故事里的人物都没有名字,没有传统小说中对人物的具象化描写和性格的塑造,主要人物之间也没有什么戏剧冲突,相反,所有的冲突都发生在群体与群体之间,比如政府和被隔离的盲人,歹徒盲人与普通盲人,男人与女人,有道德的人和道德沦丧的人……这是作者有意为之的。他刻意淡化了个体性,为的是突出人类的整体性,突出人类群体之间永恒的冲突和斗争,流血与杀戮,这让这个故事有了神话和史诗般的气质。因此,很多批评家把这个故事看作是对《圣经》的一种颠覆性的戏仿。

不过,萨拉马戈本人是个坚定的无神论者。这个故事中,他虽然像《圣经》一般讲述了人类的堕落,以及最终的拯救,但他相信,能拯救人的不是神,而是人类自己,因此,他让故事中的救世主和所有圣徒的塑像都蒙上了眼睛,而把人性中的神性,给了医生的妻子这样一位女性角色。你看,这个故事中有对人类的愤怒,也有希望,有悲悯。

萨拉马戈的文学生涯是大器晚成这个词的最好说明。虽然他在25岁的时候就出版了自己的处女作,但他以新秀姿态登上文坛的时候,已经58岁了,写完代表作《修道院纪事》时,他已到花甲之年。而《失明症漫记》出版的那一年,他已经70多岁了。萨拉马戈一生写作了十几部长篇小说,但在成为一个小说家前,他的身份一直是媒体人,靠写时事报道和杂文专栏为生。

2010年,萨拉马戈去世了。生前,他希望在自己的墓碑上刻上这样的墓志铭:“这里安睡着一个愤怒的人。”为什么作家要用愤怒来概括自己的一生呢?他曾解释说,是因为“虽然我生活得很好,但这个世界不好”;“当权者专横,把一部分人排斥在社会之外。”他的一生都在反对独裁,反对资本主义,反对全球化,反对教会,反对一切不公不义,直到生命的尽头,他都保持着关注社会现实、写杂文针砭时弊的习惯,可以说,强烈而敏锐的社会批判意识浸透了他的一生。正是基于这种意识,萨拉马戈创作了《失明症漫记》。

在谈到这本书的创作灵感时,萨拉马戈曾说,他的灵感来自自己一次治疗眼疾的经历。他说:“盲目并非真的盲目,这是对理性的盲目。我们都是理性的人,但是没有理性的行为。如果我们那样做了,世界上就不会有饥饿。”他在这本书的扉页上引用《圣经·箴言书》的一句话:“如果你能看,就要看见,如果你能看见,就要仔细观察。” 这是在提醒我们扪心自问,虽然我们大部分人都能看,但又有多少人真的能看见真实呢?有多少人的灵魂之眼没有被蒙蔽,没有患上理性的失明症呢?而当这种视而不见的理性失明症开始蔓延时,人性是多么经不起考验,我们这个看似坚固的现代社会又将多么荒诞和不堪一击,眨眼间人性就沦为兽性,现代文明就能烟消云散。从原始社会进化到现代社会,人类付出了多少艰辛的努力,而从现代社会退回到原始社会,却可能只有一步之遥。

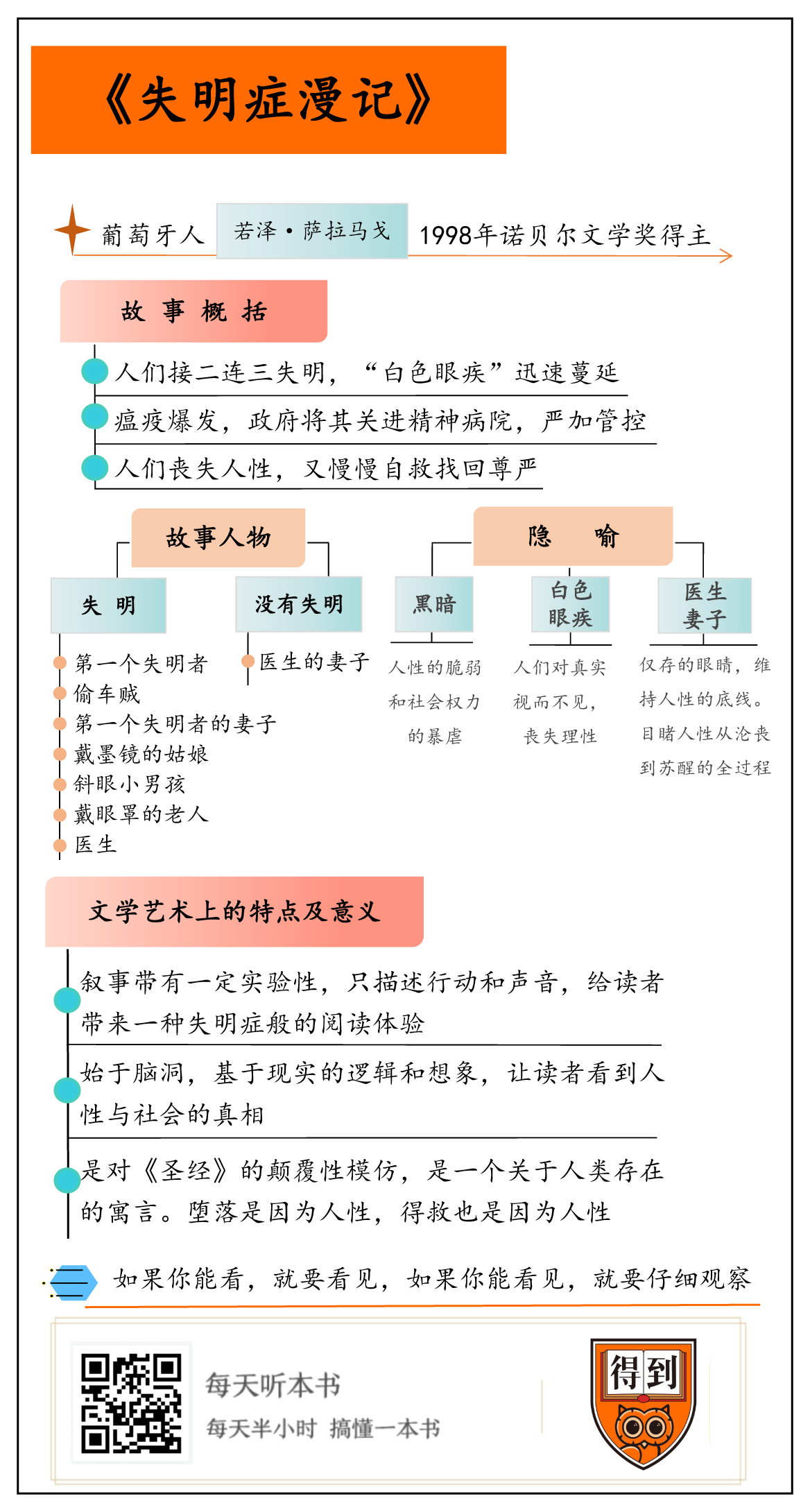

好,这本《失明症漫记》的内容就为你解读到这里,最后我们再来总结一下。

第一,《失明症漫记》是作家对人性做的一次全面试探。这是一个黑暗的社会寓言故事。黑暗来自人性的脆弱和社会权力的暴虐。白色眼疾隐喻的是人们对真实的视而不见,理性的丧失。故事中,医生的妻子作为仅存的一双眼睛,维持着人性的底线,同时她也是唯一一个旁观者,目睹了人性从沦丧到苏醒的全过程。

第二,这本书的叙事声音带有一定的实验性,抛弃了传统小说对外部环境的细节描写,只描述行动和声音,给读者带来了一种失明症般的阅读体验。作者用荒诞的脑洞开启了这个故事,却用最贴近现实的逻辑和想象驱动着它,这让它看上去既荒诞又现实,在这种荒诞的现实感中,读者遭受着折磨,也看到了人性与社会的真相。

第三,这本书是对《圣经》的颠覆性模仿,是一个关于人类存在的寓言。堕落是因为人性,得救也是因为人性。作者相信,救赎不在神中,在人中。

撰稿:李迪迪脑图:刘艳导图工坊转述:徐溟旭