《天才雷普利》 黄昱宁工作室解读

《天才雷普利》| 黄昱宁工作室解读

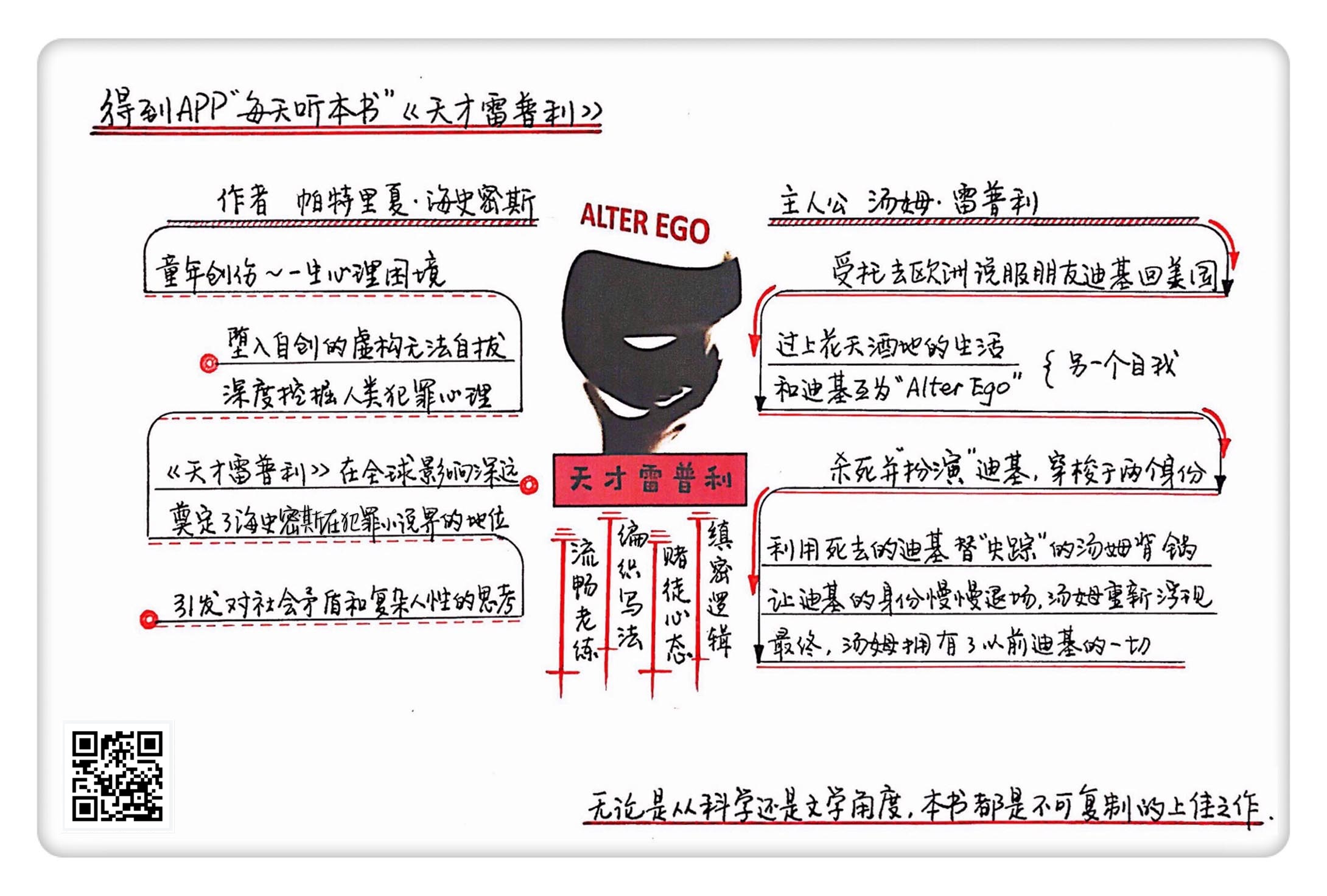

关于作者

海史密斯生于1921年的美国德克萨斯州。从踏入文坛的第一天起,海史密斯的过人天分就得到了充分的施展,她的发展算得上一帆风顺。在美国《时代》周刊评出的五十位最伟大的犯罪小说家里,帕特里夏·海史密斯高居榜首,而她最重要的作品《天才雷普利》不仅曾经获得爱伦·坡奖和法国侦探文学奖,还被多次改编成影视剧,在全球范围里影响深远。

关于本书

《天才雷普利》叙述了汤姆·雷普利奉富商之命到欧洲寻找他儿子的经历,由此引发骇人听闻的命案。汤姆为了补上一个漏洞而凿穿更多的漏洞——整部小说的悬念在于,他企图用“天才”的智商和手段,逃离法律的制裁,他能得逞吗?

核心内容

犯罪小说除了带给我们智力游戏的快感,也能引发读者对社会矛盾和复杂人性的思考——后者往往是犯罪小说更为关注的问题。汤姆给自己制造的幻觉里,既有他自己的性格的原因,也有整个消费社会渗透到他潜意识里的强大而无形的观念,还有主流群体对边缘群体施加的压力。汤姆不是生来就是个冷血杀人犯,读者在阅读小说时,目击、见证甚至代入了他一步步陷入泥潭的过程。比起那些流于刻板印象的反面人物,《天才雷普利》揭示了犯罪行为背后的更深刻的本质。所以对这本书的讨论和分析常常超越类型小说范畴,进入更广阔的视野。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是世界最著名的犯罪小说之一,美国女作家帕特里夏·海史密斯的《天才雷普利》。

在美国《时代》周刊评出的五十位最伟大的犯罪小说家里,帕特里夏·海史密斯高居榜首,而她最重要的作品《天才雷普利》不仅曾经获得爱伦·坡奖和法国侦探文学奖,还被多次改编成影视剧,在全球范围里影响深远。

解读《天才雷普利》,离不开作者本人的独特经历。帕特里夏·海史密斯的一生,给传记作家提供了大量新鲜刺激、却也常常自相矛盾的素材。海史密斯生于1921年的美国德克萨斯州,家境并不算差,问题出在她父母之间的关系上。

海史密斯的诞生纯属意外,因为同为商业艺术家的父母当时并不愿意让孩子打乱事业的节奏,加剧本来已经开始激化的家庭矛盾。为此,她的母亲甚至多次拿松节油充当堕胎药。堕胎没有成功,父母只好赶在她出生前九天就办妥了离婚手续,海史密斯从小就跟母亲和继父生活在一起,从小就知道自己是个不受欢迎的孩子。在海史密斯后来的叙述中,童年受到的创伤,是她一生心理困境的开始。

这种困境首先造成了她的早熟和叛逆。她九岁就熟读陀思妥耶夫斯基的小说和研究人类病态行为的科普论文,十三岁就在卧室里挂上两把交叉的军刀。从学生时代起,她就以出众的相貌和独特的气质让男人和女人都为自己疯狂。经过一系列混乱的关系之后,海史密斯终于确定自己更喜欢与女人谈恋爱,但她一生都没有稳定的、让她彻底信任和依赖的伴侣。

四十岁之后,常年酗酒导致的种种疾病几乎将她完全变成了另一个人,无论是相貌还是健康状况都急转直下。即便在这样的情况下,海史密斯还是倔强地拒绝跟任何人长厢厮守,甚至在临终前都要把来探望她的朋友赶出病房。一九九五年,她孤独地去世,正如当初孤独地出生。

终其一生,海史密斯都是个精神状况不太稳定、甚至时常呈现病态的人。而这些症状和她的写作之间形成复杂而奇特的关系:一方面,虚构加深她的幻觉,让她常常堕入自己创造的世界里无法自拔;但另一方面,海史密斯在作品中深度挖掘人类的犯罪心理,却也反过来抑制了她在真实世界里的反社会倾向。

在海史密斯的晚年,人们常常在派对里看到这位女作家独自倚在烛光边,把自己的头发一根根烧着。她的朋友普遍认为,如果不依靠文字在虚拟中体验罪恶,分泌并且排解罪恶的毒素,那么她的归宿一定是牢房或者疯人院。

不过,总体上讲,海史密斯的小说并不像她的精神状况那样混乱不羁。她写的故事逻辑缜密,题材耸动,文字流畅老练,所以在商业上,尤其在欧洲市场上很受欢迎。在文化圈,海史密斯小姐的粉丝群里不乏像大文豪格雷厄姆·格林、大诗人奥登和大导演希区柯克这样的精英。

不到三十岁,海史密斯的处女作——惊悚小说《火车上的陌生人》就被希区柯克改编成电影,此后,她惟一的言情小说《盐的代价》又成为史上第一部公开出版的女同性恋题材作品。这部小说在前几年被改编成热门电影《卡罗尔》,带动原著在多年以后火了一把。

翻翻海史密斯的履历,我们会发现,从踏入文坛的第一天起,海史密斯的过人天分就得到了充分的施展,她的发展算得上一帆风顺。不过,真正奠定她在文坛,尤其是犯罪小说界地位的作品,毫无疑问还是“雷普利系列”。“雷普利系列”的第一部,同时也是海史密斯一生中最著名的作品,就是我们正在解读的这部小说,出版于1955年的《天才雷普利》。

关于这部小说灵感的由来,海史密斯的说法非常玄乎。五十年代初,据说她每天都被各种各样的怪念头折磨,她常常觉得,人行道上,每一个从身边经过的人都有可能是一个有强迫症的小偷,甚至是一个杀人犯。某一次在意大利度假时,她站在饭店阳台上偶然看到一个在海滩上散步的男子,突然就像遭了电击。当时街边的服装店招牌上写着“雷普利”,她便顺手拿来作为这个素不相识的男人的姓氏。同时,她为这个男人飞快地设计了人生道路,一半袒露在世人艳羡的目光中,一半龟缩在阴暗的角落里。

下面我们就跟着这个人物进入故事。故事一开场,这个叫汤姆·雷普利的人显得平平常常。寥寥几笔,我们知道的信息是:他在纽约的一家广告公司的会计部门工作,平时独来独往,口袋里总是缺钱,连银行户头都没有;他颇有数学天分,也有点儿社会经验,歪门邪道的事情干过几件,尤其擅长面不改色地说谎,伪造各种文件,向富人敲诈一点小钱。某天在酒吧里,他发现自己被人跟踪,本以为是自己以前的劣迹被警察发现,不料来人凑过来自我介绍,说他是迪基的父亲。

汤姆脑海里闪过了一抹朦胧的印象,依稀记得那个叫迪基的年轻人是几年前跟他一起混过一阵的朋友,只能算是泛泛之交。在汤姆的印象中,迪基是个富家公子,嘴巴总是笑得很开,一头鬈曲的金发,一张四处逢源的脸。与汤姆的自身处境相比,迪基在任何方面都是一个幸运儿。不过,现在迪基的父亲在汤姆面前一筹莫展。因为迪基去欧洲已经两年,家里希望他好好学习船体设计,回来可以继承家里的船厂生意,但迪基的兴趣却在艺术、女人和吃喝玩乐上。迪基的父亲千辛万苦找到汤姆,就是指望这个和迪基同龄的朋友能到欧洲跑一趟,说服迪基回到美国来。当然,此行所有的费用,迪基的父亲都愿意支付。

汤姆欣然接受了这项使命。在他坐上去意大利的轮船之前,小说已经不惜笔墨铺陈了很多可以显示汤姆心理变化的细节。首先,在他眼里,纽约的一切都变得粗鄙虚假起来,“整个城市正为他一人上演一出场面宏大的戏……他觉得,等他过两天一出航,整座纽约城就会立即像舞台上的纸板一样,噗的一声完全崩塌。”新的舞台在哪里?当然在他即将奔赴的欧洲。汤姆整个人都开始绷紧,进入一种即将走上舞台前的亢奋。

至少在一开始,汤姆给自己虚构的角色是积极上进、充满希望的。他根据迪基家人的交代,帮着代购衣物带给迪基,顺便给自己买了一件体面的衣服。按照汤姆以往的做派,他本来可以把这笔花销轻易算进迪基的账,但他并没有,而是自掏了腰包。我们可以看出,此时的汤姆,是将这次欧洲之行当成一个展开全新人生的机会。他对自己说,从此终于可以告别在纽约一起鬼混的所有平庸之辈。虽然路线正好相反,但他的心境就和那些抛弃一切、离乡背井、将所有错误一笔勾销、远赴美洲新大陆的移民一样,相信自己从此一身清白。

上船以后,他在船舱里发现一个果篮,上面塞了一张祝福他旅途平安的卡片,那是迪基的父母送给他的。在此之前,汤姆从来没收到过这样的礼物。对他而言,这些原本都是摆在花店橱窗内、价格贵得离谱,只能让人一笑置之的东西。在一阵莫名的感动中,他发觉自己热泪盈眶,居然双手掩面,抽泣起来。

上船以后,有一个细节值得注意。汤姆询问头等舱图书馆的管理员,有没有亨利·詹姆斯的小说《奉使记》。《奉使记》里的男主人公,也是受美国老板的委托,去把老板的儿子找回来,其间虽然经过一些感情波折,但最终还是完成了任务。海史密斯借这个细节,巧妙地向《天才雷普利》的源头故事《奉使记》致敬。不过,其实两者的风格和节奏差别巨大,《天才雷普利》后来的情节发展,更是完全颠覆了《奉使记》的格局。

抵达意大利那不勒斯以后,汤姆并没有费什么力,就在海滩上找到了迪基。迪基果然是个典型的万人迷,身边紧跟着一个身材健美的作家女朋友玛姬。我们紧紧跟着汤姆的视线,会觉得他在第一时间就对迪基充满好感和羡慕,却对玛姬充满敌意。在他看来,玛姬是爱着迪基的,但迪基对她,却跟对五十岁的意大利女佣没什么两样。

起初,汤姆严格执行自己的使命,转达迪基父亲的说法,想说服迪基回家,却遭到迪基明确的抵制——他要留在欧洲继续自由自在地花天酒地。不仅如此,迪基很快就像一阵旋风,把汤姆的生活方式和精神气质,全都裹挟其中。汤姆搬进了迪基的房子,与他和玛姬同住。为了讨好迪基,汤姆主动把迪基父亲给的生活费,拿出来“一起享用”。

我们可以看到,在这个过程中,汤姆在他一厢情愿设定的角色中入戏太深,越来越难以自拔。他每天的愿望,就是逗迪基开心,陪着他驾船出海,空余时间便学习欧洲的各种语言,仿佛这样的日子永远不会有尽头。

但是尽头很快就来了。一方面,迪基的父亲不断来信步步紧逼,如果迪基再没有回去的意思,汤姆的任务就会被取消,他在欧洲的生活费自然就断了来路;另一方面,汤姆的投入也渐渐让迪基觉察到了异样。

小说的第十章迎来第一个重要转折点:某天,汤姆看到迪基和玛姬卿卿我我,不由深受打击。迷惘中,他走进迪基的卧室,拉开他的衣橱,把他的衣服领带和帽子拿出来,一样样穿戴在自己身上。镜子里的汤姆俨然迪基上身,他模仿着迪基的声音和动作,虚构迪基的台词。这些台词的大致意思是:玛姬,我不爱你,你介入了我和汤姆的关系。这个著名的细节写得详细、生动,令人毛骨悚然。后来,在《天才雷普利》的几个影视改编版本中,这都是检验演员演技的重头戏。

就在汤姆得意忘形之际,迪基突然出现在他面前。汤姆的举止让他既反感又害怕。他警告汤姆不要乱动自己的东西,也不要对他的性取向怀有不切实际的幻想。两人之间的关系出现无可逆转的裂痕。在汤姆看来,这件事不仅标志着他的情感被拒绝被嘲弄,也宣告了他一度以为自己与迪基处在同一阶层、过着同样生活的幻想就此破灭。他即将被打回原形,回到美国继续过那种没有希望的小混混的日子。然而,问题在于,此时的汤姆,无论是精神还是肉身,都已经回不去了。

汤姆杀死迪基的动机就是这样一点点建立起来的。他抓住与迪基到圣雷默游玩、玛姬正好没有陪同的机会,把迪基骗到了一艘汽艇上。汽艇行驶到茫茫大海上时,汤姆怂恿迪基跳进海里游泳,趁其忙着脱下长裤时,突然举起一把木桨,对准迪基的脑袋打下去。海史密斯在描写此后的一系列动作时,准确、周密而冷静,单单看文字就让人手心冒汗。迪基一次次的求生,都被汤姆残忍地打消。甚至,在把迪基的尸体扔进海里的过程,也写得一波三折、惊心动魄,汤姆自己都差点在此过程中掉进海里淹死。

写完这场凶杀案,小说刚刚过去一半篇幅。令人惊讶的是,汤姆并没有畏罪潜逃,而是在做完一系列善后工作之后,又回到了那不勒斯。他镇定自若地面对玛姬的询问,说迪基要在罗马住一阵子,托他回来取东西。然后,汤姆进入迪基的房子,将其主要财物席卷一空,谎称要带着这些到罗马去与迪基会合。

某种程度上,这个故事从这里才真正开始。汤姆让迪基从人间消失,回到现实中必然要面对很多需要填补的漏洞,才能把谎言维持下去。原本那个窝窝囊囊、貌不惊人的汤姆由此被激发出最大的邪恶潜能,我们这才明白,书名称其为“天才”究竟是什么意思。

他一坐上开往罗马的列车,就开始构思如何用迪基的身份写信,安抚其女友,欺骗其父母继续提供资金。此后,无论是在罗马还是在巴黎,汤姆都以迪基的身份和装扮出现,而且居然畅行无阻,因为大部分来参加派对的人都没见过迪基本人,或者以前只是跟他有过点头之交。

小说之前在描写汤姆性格特点时埋下的种种伏笔——比如他喜欢模仿别人的装扮、动作和声调,善于伪造文件,遇事从不惊慌——此时都有了明确的用处。渐渐的,汤姆“扮演”的迪基形象在这些社交圈里越来越深入人心,真正的迪基是什么样子,反而被抹去了。

从穿上迪基的衣服,到“扮演”迪基本人,我们渐渐揣摩到了汤姆犯罪的心理逻辑:在他看来,杀死迪基就是为了成为迪基,为了自由地在两种身份之间穿梭,他只能杀人。所以,在罗马和巴黎以迪基的身份建立了一连串社会关系之后,汤姆又用他原来的名字——汤姆·雷普利——开了一个他以前梦寐以求的银行户头,缓慢地把属于迪基的财产转移进去。

有趣的是,小说完全贴着汤姆的视角展开,所以我们会发现,在汤姆看来,这些卑鄙的罪行是顺理成章的,完全符合他自己那套逻辑——他会煞有介事地对自己说,“毕竟,他要同时照顾两个人。”

我们该怎么理解汤姆这样的人呢?小说里有一段描写非常精彩:汤姆“觉得孤单,却一点也不寂寞,那是一种人人都注视着他,仿佛全世界都成了他的观众的感觉,这种感觉让他越发谨言慎行,因为只要走错一步,就将惹来大灾难。但他倒也绝对相信自己不会犯下错误,这让他的存在有了一份奇特美好的纯粹性。”汤姆觉得,一个好演员在舞台上扮演他自认为非他莫属的好角色时,心中大概就是这种感觉。“他是他自己,却又不是他自己,他觉得自由自在,尽管事实上他步步为营。”

这时的汤姆,从起床刷牙的那一刻起,就成了迪基,他像迪基那样吃白煮蛋,像迪基那样从衣架上拿领带,甚至还以迪基的手法画了一幅画。从心理学的角度衡量,汤姆和迪基构成了alter ego的关系。 alter ego 没有约定俗成的固定译法,我们可以把这个词理解为“他我”、“分身”或者“另一个自我”。

实际上,对于“另一个自我”的兴趣,在海史密斯的大部分作品里都有所反映。在海史密斯的研究者看来,这种兴趣可以追溯到很久以前。当时她刚刚大学毕业,曾经替一家出版社写过大量专供漫画使用的故事。四○年代正是美式漫画方兴未艾之时,所以替漫画写故事的稿费要比一般写作高出好几倍,对于那时积极寻求经济独立的海史密斯当然是很重要的收入来源。

不过,我们回过头来看,除了经济意义以外,就海史密斯的整个创作生涯而言,这一步也并非可有可无。如果我们在维基百科上查一查 alter ego 这个词,就能发现有很长一段是拿美式漫画来举例的。白天戴眼镜穿正装的克拉克·肯特和夜晚披上斗篷、满城乱飞着拯救世界的超人,构成了最著名也最典型的 alter ego 。这样的虚构模式在利润远远高于小说界的漫画产业,如同病毒般被大量复制,海史密斯就是效率很高的复制者之一。

回忆起这段往事时,海史密斯曾经这样说,“当我正式开始写小说时,我曾下定决心,不能让这些连环漫画影响我的写作。我相信它们确实没有‘影响’。正相反,从这些愚蠢但是紧凑的情节设置上,我倒是可能受益良多。”显然,海史密斯所指的“受益”,既是指情节推进的速度,也包括她毕生都在探求的问题:一个人的 alter ego ,与他的“自我”之间,究竟构成怎样紧张的关系。这种关系会产生多大的能量——具体到犯罪行为中,这种能量具有怎样的破坏力。

回到故事中。小说当然不可能让汤姆的逍遥日子一直持续下去,戏剧性的危机接踵而来。先是迪基的富豪朋友佛雷迪跑到罗马,直接找上门来。佛雷迪以前也见过汤姆,汤姆只能切换回自己的身份,勉强应对。然而,佛雷迪发现的疑点越来越多,眼看着事情即将败露,汤姆猝不及防地用一只烟灰缸将佛雷迪打死,然后装成扶着醉汉回家的样子,把尸体转移到外面。罗马警方很快立案调查,汤姆此时又切换回迪基的身份,把警察的怀疑引向迪基。但是警察找不到有力的证据,只能带着怀疑暂且搁下。

接着,圣雷默那艘被汤姆凿沉的汽艇浮出水面,船上还带着血迹,疑点再一次导向了迪基,警察一度以为是汤姆被迪基杀害。也就是说,其实,这时的汤姆,已经预见到后面将要采取的步骤,有计划有步骤地利用死去的迪基替“失踪”的汤姆背锅,最终保证汤姆这个形象的清白。此外,玛姬和迪基的父亲出现,他们都想弄明白究竟发生了什么事。在 DNA 技术无孔不入、互联网深入世界各个角落的今天,我们很难想象汤姆能够一次次把谎编圆。不过,一旦我们把自己代入当时的情境和技术条件,就会发现小说后半段的设定是大体合理的,行为逻辑环环相扣,汤姆要完成这些看起来“不可能的任务”,只需要做到以下几点。

首先,努力把水搅混,在意大利和法国两地的各个城市穿梭,同时在应对警方质询时虚构两人复杂的旅程,使得他能用不同的身份面对不同的警察,同时确保自己以迪基身份出现时,身边没有能指认他的熟人。其次,面对玛姬和迪基的父亲时,不断强化迪基放荡不羁、不负责任的形象,使他们越来越被心理暗示控制,猜测迪基故意出走甚至自杀。

最后,在人们逐渐接受汤姆虚构的关于迪基的故事之后,汤姆让迪基的身份慢慢退场,同时让失踪许久的汤姆重新浮现。只需要换一个地方,汤姆就又做回了汤姆本人,只不过,现在的汤姆,拥有了以前迪基拥有的一切。

这是整部小说中难度最高的部分,也是海史密斯的炫技时刻。她给汤姆设置了一个又一个麻烦,又安排他根据上述原则和步骤,把这些麻烦一个个解决掉。不需要依靠巧合,一切通过缜密的逻辑和赌徒般的心态实现,而所有的动作都符合牵涉在内的所有人物的性格。这一切被安排得如此周密妥帖,我们不能不佩服海史密斯过人的思维。这些细节的编织技法,我们惟有通过逐字逐句的阅读,才能真正领略。

汤姆·雷普利的故事在该系列的后四本小说里继续延伸。雷普利无恶不作,但仗义起来也让人唏嘘。他在欧洲各国游荡,跟白道黑道灰道都过从甚密却又神奇地不受制于任何人。他甚至还有貌似美满的婚姻和貌似完整的家庭——当然,一切仅止于“貌似”而已。他仍然在寻觅各色各样的“外衣”,而他本人的身份已经从“演员”升级为“导演”。

各种具有心理致命弱点的普通人,都是他在芸芸众生中寻觅到的合适角色。到后来,老练的他已经不需要亲自上阵,他只需要调动心理暗示之类的手段,就可以干预并改变这些角色的人生轨迹,让他们蜕变、重生,如催眠般按照他的安排把这场大戏一幕幕演下去。

在海史密斯在世时,常常有人拿她和“推理小说女王”阿加莎·克里斯蒂相提并论,她都不以为然。两人的风格确实存在着巨大的差别,而这种差别其实也反映了传统推理悬疑小说与现代犯罪小说之间的区别。

克里斯蒂走的是传统的侦探主导路线,小说的悬念在于“凶手是谁”,最诱人之处,是在以正压邪的过程中展现的逻辑之美——但“正必压邪”的结局本身并无悬念,这个预设的前提里包含着推理小说的铁杆粉丝们不可或缺的安全感。到了海史密斯笔下,“凶手是谁”的答案一早就扔给你,你明知人是汤姆杀的,还是不由自主地跟着他的视角一路担惊受怕,承受某种无法言说的困扰。更让读者不安的是,直到小说最后,案子也没有被破获,正义无法战胜邪恶,坏人逍遥法外。更为惊悚的是,在某些时候,因为窥视到犯罪者的内心,你可能会在某种程度上同情他,你不得不承受内心的拷问,更深入、更直接地面对罪恶本身。

因此,犯罪小说除了带给我们智力游戏的快感,也能引发读者对社会矛盾和复杂人性的思考——后者往往是犯罪小说更为关注的问题。汤姆给自己制造的幻觉里,既有他自己的性格的原因,也有社会崇尚消费的风气渗透到他潜意识里的强大而无形的观念,还有主流群体对边缘群体施加的压力。

汤姆不是生来就是个冷血杀人犯,读者在阅读小说时,目击、见证甚至代入了他一步步陷入泥潭的过程。比起那些流于刻板印象的反面人物,《天才雷普利》揭示了犯罪行为背后的更深刻的本质。所以对这本书的讨论和分析常常超越类型小说范畴,进入更广阔的视野。

值得一提的是,差不多就是在《天才雷普利》问世的年代,美国联邦调查局专门设立研究项目,开展一系列针对犯罪行为的科学调查,通过谈话了解杀手的成长经历、作案动机等,逐渐对这类杀手形成所谓的“心理画像描述”,寻找共同规律,从而能在侦破案件时更精准地锁定侦查范围。有趣的是,这个项目所产生的大量翔实的一手资料都是以近乎文学的方式呈现。

从这些案例中总结的“心理画像”,与《天才雷普利》中虚构的犯罪心理,在许多层面都具有共性,而后者,就其刻画和剖析的质量而言,又具有一般研究所难以企及的深度。因此,我们完全可以这样说:无论从科学的角度还是从文学的角度衡量,《天才雷普利》都是一部珍贵的、不可复制的作品。

好,最后我们再来回顾一下本期内容里的知识要点:

首先是作者,美国女作家帕特里夏·海史密斯的《天才雷普利》。在美国《时代》周刊评出的五十位最伟大的犯罪小说家里,帕特里夏·海史密斯高居榜首,而她最重要的作品《天才雷普利》不仅曾经获得爱伦·坡奖和法国侦探文学奖,还被多次改编成影视剧,在全球范围里影响深远。

终其一生,海史密斯都是个精神状况不太稳定、甚至时常呈现病态的人。而这些症状和她的写作之间形成复杂而奇特的关系:一方面,虚构加深她的幻觉,让她常常堕入自己创造的世界里无法自拔;但另一方面,海史密斯在作品中深度挖掘人类的犯罪心理,却也反过来抑制了她在真实世界里的反社会倾向。

其次是书里提到的 alter ego 。从心理学的角度衡量,汤姆和迪基构成了alter ego的关系。alter ego没有约定俗成的固定译法,我们可以把这个词理解为“他我”、“分身”或者“另一个自我”。对于“另一个自我”的兴趣,在海史密斯的大部分作品里都有所反映。她毕生都在探求这样的问题:一个人的alter ego,与他的“自我”之间,究竟构成怎样紧张的关系。这种关系会产生多大的能量——具体到犯罪行为中,这种能量具有怎样的破坏力。

最后是传统推理悬疑小说与现代犯罪小说之间差别巨大。传统的侦探主导路线,小说的悬念在于“凶手是谁”,最诱人之处,是在以正压邪的过程中展现的逻辑之美——但“正必压邪”的结局本身并无悬念。犯罪小说除了带给我们智力游戏的快感,也能引发读者对社会矛盾和复杂人性的思考——后者往往是犯罪小说更为关注的问题。比起那些流于刻板印象的反面人物,《天才雷普利》揭示了犯罪行为背后的更深刻的本质。所以对这本书的讨论和分析常常超越类型小说范畴,进入更广阔的视野。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.在美国《时代》周刊评出的五十位最伟大的犯罪小说家里,帕特里夏·海史密斯高居榜首,而她最重要的作品《天才雷普利》不仅曾经获得爱伦·坡奖和法国侦探文学奖,还被多次改编成影视剧,在全球范围里影响深远。

2.alter ego在海史密斯的大部分作品里都有所反映。她毕生都在探求这样的问题:一个人的alter ego,与他的“自我”之间,究竟构成怎样紧张的关系。