《在西方目光下》︱黄昱宁工作室解读

《在西方目光下》︱黄昱宁工作室解读

关于作者

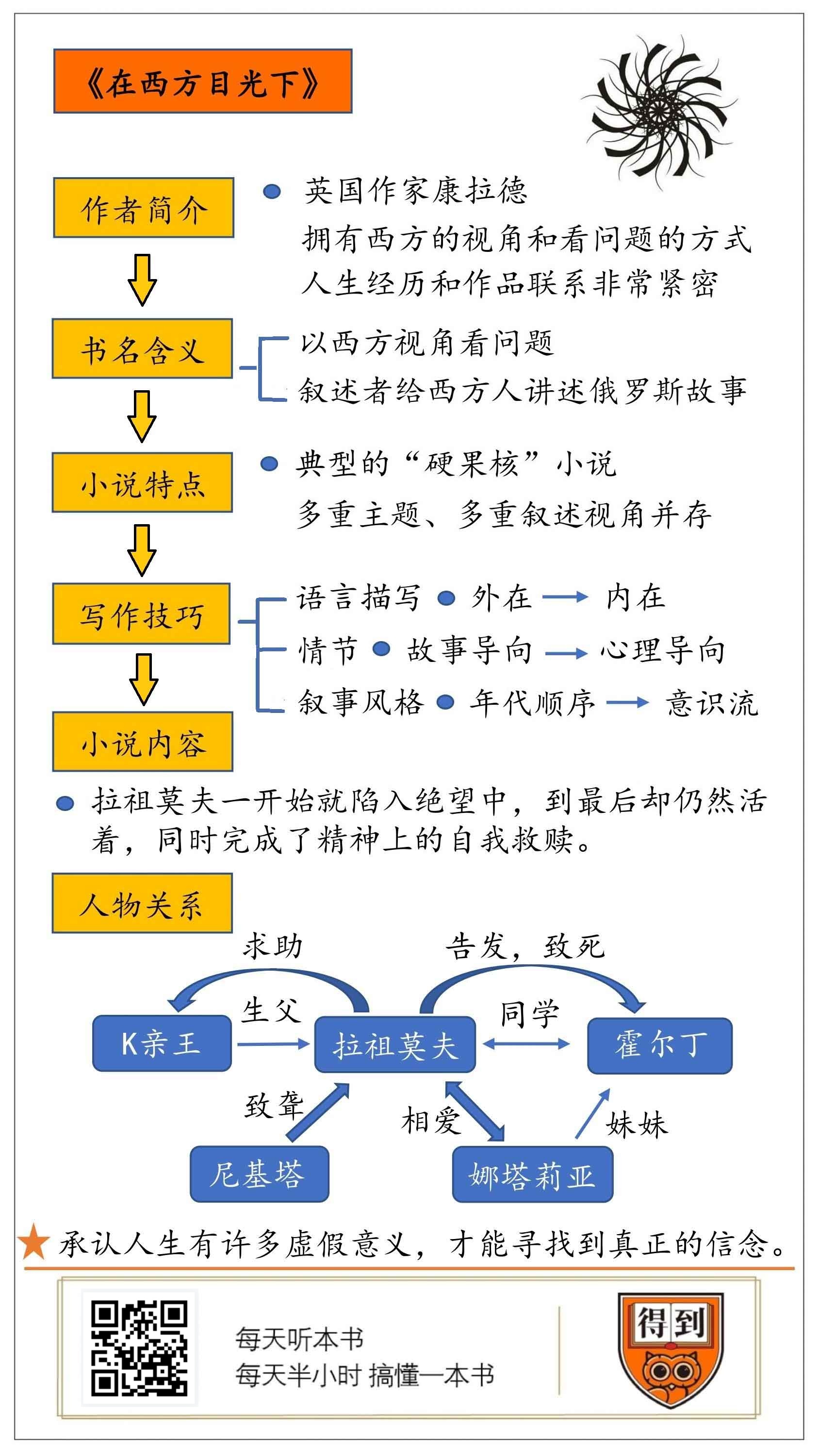

约瑟夫·康拉德,波兰裔英国著名作家,代表作有《黑暗之心》《“水仙号”上的黑水手》《吉姆爷》《在西方目光下》等。康拉德是英国文坛现代派作家的先驱,影响了海明威、福克纳等一大批20世纪著名作家。康拉德将传统小说写法和现代心理意识融为一炉,是小说艺术向现代主义转型过程中的关键人物。

关于本书

《在西方目光下》是康拉德政治小说的巅峰之作,写出了政治斗争的最高境界,即相互对立价值观的终极交锋和碰撞。小说展示了英国为代表的西方视角下,俄国等东方斯拉夫民族的民族性,同时刻画了专制独裁政府和革命党人这两股截然对立势力的共同劣根性。

核心内容

故事发生在19世纪末20世纪初的沙皇俄国,情节聚焦于一个小人物如何沦为残酷政治斗争的牺牲品。主人公拉祖莫夫是个私生子,尽管一表人才,举止得体,天资聪颖,但活在世上其实与孤儿无异,或者如他自己所言,是伟大的俄罗斯一位不幸的孩子。作为一部政治小说,本书也顺理成章衍变成了作为母体的俄罗斯吞噬自己孩子的一个黑暗故事。《在西方目光下》在英美学术界被视为陀思妥耶夫斯基《罪与罚》的姊妹篇,这种解读其实是对拉祖莫夫的极大误解,流于浅显和表面化。

你好,欢迎每天听本书。本期解读的是当代政治小说的高峰,书名叫《在西方目光下》,作者是英国作家康拉德。

大多数人对康拉德这个名字比较陌生,但是在学术界,要研究20世纪初期的英美文学,康拉德是绕不过去的一个人。哈佛大学前校长萨默斯在一次访谈中就曾说过,“如果你问我,当一个人思考今天的世界所面临的发展方面的重大挑战时,是应该首先阅读经济学巨著,还是康拉德的小说,我将强烈地推荐后者。”为什么一部文学作品能够拥有跟经济学巨著不相上下的地位呢?我们就将通过对《在西方目光下》的解读来回答这个问题。

康拉德是那种人生经历和作品联系非常紧密的作者,所以在开始讲故事之前,我们先来了解一下康拉德的生平。1857年,康拉德出身于波兰贵族家庭,父亲是一位激进的爱国者,一辈子与沙俄入侵者为敌,遭受过很多次迫害。康拉德青年时在法国商船做水手,中年后才定居英国,对康拉德来说,英语甚至只能算第二外语,因此在英国文坛,康拉德可以说是一个不折不扣的“外来户”。在这么多不利条件下,这个外来户居然能完成逆袭,跻身英国一流作家之列,可以说是文坛奇迹。丰富的航海经历和亚非丛林的探险生涯,让康拉德产生了文学创作的冲动,他最著名的中篇小说《黑暗之心》就来自他在非洲刚果的一次探险经历。中年以后,由于健康状况不太好,再加上已出版的几部小说反响不错,康拉德决定放弃海上生活,专注于小说创作。海洋和陆地既是他人生经历的载体,也是他文学创作的两大母体,他的小说按题材顺理成章地就分成海洋丛林小说和社会政治小说。本期解读的这本《在西方目光下》,就是康拉德创作的政治小说里最深刻、最复杂的一本。

“在西方目光下”这个书名有两层含义。首先,站在作者康拉德立场上,《在西方目光下》是他唯一一部以俄罗斯为背景创作的长篇小说。同为斯拉夫民族,祖籍波兰的康拉德对俄国的民族心理和行事风格理解相当透彻。在康拉德眼里,俄罗斯是那种崇尚强人政治的典型东方民族,追求绝对公平,热衷暴力革命,统治者和被统治者互不理解,互不宽容。而自己虽然流淌着斯拉夫民族的血液,但是已经加入英国籍,就拥有了西方的视角和看问题的方式。在康拉德看来,英国社会宽松开明的政治氛围和讲究协商妥协的议会政治,是优于俄国的。书名的第二个含义,来自本书的叙述者,一个英国籍的语言老师。这个人物是作者康拉德在小说中的化身,同时又有点类似戏剧中的旁白,他不主动介入小说的主要情节,却将主要人物和小说的主要事件串联起来,让读者在阅读的时候,产生一种他在给西方人讲述俄罗斯故事的感觉。

小说中的故事发生在19世纪末的俄国。当时的俄国,无论是地理还是文化源头上,都和英法代表的欧洲中心地带距离很远,更像是住着一群穷亲戚的穷乡僻壤。在西方目光下,那片地区专制而野蛮,不讲法律和个人自由,处处与西方世界形成对照。

主人公拉祖莫夫是俄罗斯圣彼得堡大学的高材生,他是 K 亲王和教会大祭司女儿的私生子。在西方文学中,这种教会和政治联姻的情节非常套路化,我们之前解读的《红与黑》里就出现过一次。康拉德虽然在小说里沿用了这个模式,但却没有过多停留,只把它当作拉祖莫夫出身的背景板。亲王为了自己的面子,在拉祖莫夫成年后,将他委托给一位律师照料,按月通过律师给拉祖莫夫一笔生活费,外人只知道拉祖莫夫是孤儿。拉祖莫夫通过和律师的交往,隐隐约约知道 K 亲王是自己的生父,在公共场合,父子之间有过几次心照不宣的交往。但律师旁敲侧击地向拉祖莫夫暗示,这层窗户纸绝不能捅破,否则不但名分捞不着,连每月的生活费也将不保。

拉祖莫夫平时在学校是个好学生,一门心思用功读书,最大的梦想就是在毕业时获得论文银质奖章,然后进入政府当一名公务员。当时的俄国是革命爆发前的大熔炉,空气里火星四射,大学里活跃着各种讨论会和辩论会。作为生活在动荡社会里的普通人,又背负着私生子的身份,拉祖莫夫本能地向往正统体面的身份和稳定的职业。他虽然也经常参加校园里各种政治集会,但并不是出于对革命理念或政治思潮的兴趣,只是不想被周围同学当作异类。他在这些集会上基本不发言,偶尔讲一些貌似高深莫测、实则不痛不痒的废话。讽刺的是,他的这种冷漠却被同学霍尔丁看在眼里,并错误地解读成是思想深邃、冷静成熟的表现。

霍尔丁是个激进的革命分子,整天不上课,幻想通过暴力推翻反动政府,沙皇政府重臣 P 先生就被他定为刺杀的目标。在为自己设计逃亡路线时,霍尔丁在事先没有充分沟通情况下,一厢情愿地选择同学拉祖莫夫和酒店马车夫兹米安尼奇作为帮手。选择拉祖莫夫,是因为他发现拉祖莫夫一个人生活,没有父母和兄弟姐妹,万一被抓到,给亲人和家庭造成的伤害能降到最低;而兹米安尼奇则是霍尔丁眼里的“光明的俄罗斯灵魂”,是可以性命相托的阶级同胞。事实证明,霍尔丁选人的眼光实在差得离谱。拉祖莫夫厌恶革命,向往稳定的秩序,没有任何叛逆之心;而兹米安尼奇是个浑浑噩噩的醉鬼,对那些乌托邦式的思想毫无概念。把自己的命运托付给这两个人,霍尔丁的下场可想而知。

在一个飘雪的凌晨时分,霍尔丁和同伴手持炸弹,袭击了 P 大臣乘坐的马车。P 大臣当场被炸死,霍尔丁顺利地逃离现场,按照事先的计划,来到拉祖莫夫住处。在拉祖莫夫家里,霍尔丁依然不改自以为是的秉性,滔滔不绝地向目瞪口呆的拉祖莫夫讲述自己的壮举,以及这种壮举背后的崇高理念。其实,拉祖莫夫一开始是不想向当局直接告密、出卖霍尔丁的,他心里清楚,一旦和这起重大政治谋杀案联系起来,自己这辈子就彻底说不清了。而且就算告发了霍尔丁,当局也会认为他是受革命者信任的对象,不然为什么霍尔丁不去别人家里,偏偏去他家里藏身呢?所以拉祖莫夫答应了霍尔丁的请求,去找马车夫兹米安尼奇。如果兹米安尼奇能够将霍尔丁顺利带出圣彼得堡,逃到国外,拉祖莫夫或许还能重回原先的生活轨迹,可当他按照霍尔丁的指示,来到一家小酒馆和兹米安尼奇接头时,却发现这个霍尔丁口中“俄罗斯光明的灵魂”喝得烂醉如泥,早把安排霍尔丁出逃的计划忘到脑后。绝望的拉祖莫夫狂怒之下,用鞭子把躺在马厩里熟睡的兹米安尼奇狠狠地抽打一顿。

写到这里,普通的小说家会加快叙述节奏,将小说直接引入高潮,或者引入更多次要人物让情节更加复杂,这样才能制造更多的悬念,但是康拉德却慢下来,用大段史诗般语言,像莎士比亚写哈姆雷特的内心独白那样,对此时此刻拉祖莫夫的内心世界如何挣扎进行了描摹,对整个俄罗斯的民族性也进行了刻画。接下来我就给你念一段原文,我们一起体会一下康拉德是怎么描写拉祖莫夫内心的挣扎的:“与其把一个民族变成一盘散沙式的群氓,像风中尘埃那样无助,还不如让成千上万人遭受折磨。蒙昧黑暗要好过熊熊燃烧的火炬之光。种子会在黑夜里萌芽。黑色的土壤会长出完美无缺的植物。但如果来一场火山爆发,只会造成贫瘠,将沃土变成废墟。像我这样的爱国者,难道能任由自己的未来,被嗜血的疯子毁了吗?”

原文念完了,其实听完这一段,我们心里已经很清楚了,拉祖莫夫这时已经打定主意要出卖霍尔丁。但是拉祖莫夫没有马上走进警察局,而是静下心来,冷静地思索起来。他不能直接去告密,那样他会被当作革命者意志不坚定的同党。在这性命攸关的紧急时分,他想到了生父 K 亲王。拉祖莫夫决心赌一把,绕开那位中间人律师,直接面见 K 亲王。必须承认,在当时的情形下,拉祖莫夫能打的牌实在不多,而向 K 亲王求助也是最符合理性的考量。K 亲王见到拉祖莫夫时的惊讶程度,丝毫不亚于刚才拉祖莫夫见到霍尔丁时的情形。面对亲生儿子上门求助,K 亲王也陷入了拉祖莫夫式的困境。几经权衡,他决定带拉祖莫夫去见 T 将军。在 T 将军面前,K 亲王把拉祖莫夫狠狠夸了一顿,称赞拉祖莫夫拥护政府,为国立功。他这样做的目的,与其说是舐犊情深,不如说是为自己和这起政治谋杀案撇清干系。最后的结果当然是霍尔丁束手就擒,英勇就义。但是 T 将军也不会轻易放过送上门来的拉祖莫夫。碍于 K 亲王的面子,他不能把拉祖莫夫直接关起来,却指示下属米库林参谋和拉祖莫夫保持联系,想放长线钓大鱼。

米库林参谋发现拉祖莫夫身上具有“独特的气质,多变的思想和动摇的良知”,是打入革命者内部的最理想人选。霍尔丁所属的革命者团体在瑞士日内瓦有个根据地,鉴于拉祖莫夫尚未暴露自己叛徒的身份,米库林参谋指示拉祖莫夫以霍尔丁挚友的身份前往日内瓦,打入革命者团体内部,搜罗更多情报。拉祖莫夫在出卖霍尔丁之后,不仅没能换回自己原先的平静生活,反而卷入了更大的漩涡之中。

在日内瓦,拉祖莫夫遇到了形形色色的人,有霍尔丁的母亲和妹妹娜塔莉亚,有标榜自由和女权的革命领袖,有既效力于沙皇政府又效力于革命党的双面杀手,还有幼稚天真、怀抱乌托邦幻想的青年革命者。这些人虽然背景不同,参加革命动机各异,却都把拉祖莫夫视为烈士霍尔丁的知己。倒霉的拉祖莫夫本来对卷入这场政治闹剧就很厌恶,现在阴差阳错居然要扮演这些流亡革命者心中的大英雄,这实在让他哭笑不得。他对革命者内部那些空谈式聚会毫无兴趣,也没有心思按照米库林参谋要求的那样,去处心积虑搞情报。事实上,这里的氛围和革命者的言行让他产生了前所未有的虚妄感。在革命党高层的眼里,年轻人不过是暴力革命的工具,革命的目的也不是什么解放这些地方受压迫的民众,而是让统治者快点垮台,他们好浑水摸鱼,从中满足自己的私利。这些革命者平时口口声声将那些冠冕堂皇的乌托邦理想挂着嘴边,什么妇女平等、民族解放、建设友爱的人间天堂,但在实际过程中却不择手段,中饱私囊。

作为崇尚理智的人,尤其让拉祖莫夫感到痛苦的,是和霍尔丁母亲和妹妹的交往。霍尔丁妹妹娜塔莉亚的美丽外表打动了拉祖莫夫,而娜塔莉亚也对拉祖莫夫暗生情愫,在拉祖莫夫身上看到了哥哥高洁灵魂的影子。但拉祖莫夫在和这对母女交往过程中,亲眼目睹了自己的背叛给这个家庭带来的毁灭性灾难,他内心的撕裂感越来越强,深深陷入自责之中。小说的高潮部分出现在拉祖莫夫向这对母女吐露真相的时候,康拉德用长达十几页的篇幅,渲染了两句话就能概括的情节。他用一个比喻句,来强化拉祖莫夫身上精神受虐的色彩:“他好像把刀子插入自己的伤口上,并观察着效果。”据研究康拉德的学者说,他本人在写到这一段时太过投入,精神濒临崩溃,全书写完后大病一场。

在向霍尔丁母女吐露真相后,拉祖莫夫自然再也不能将这场戏继续在革命党内部演下去,他主动向革命党人坦白,自己是告发霍尔丁的凶手。这时,诡异的一幕发生了。那些正统革命分子震惊之余,反而束手无策,不知该如何处置拉祖莫夫,而尼基塔,一个黑白两道通吃、沙俄政府和革命党的便宜都占的双面杀手迅速出手,将拉祖莫夫的耳膜打破,把他变成了聋子。尼基塔这样做,表面上是出于义愤,让人以为是在替霍尔丁报仇,其实他是害怕拉祖莫夫知道他的老底,把他也暴露出来。拉祖莫夫最后的结局是回到故乡俄国,度过残生。

在故事讲完之前,我还要围绕双面杀手尼基塔这个人物再稍微多说两句。在小说里,尼基塔虽然是一个次要人物,但这个人物的命名和设定都沿用了近代欧洲文学的一个经典符号。尼基塔这个名字的词根脱胎于拉丁文内卡塔,意思是杀手。这个词通常表示的是一种工具化的杀手形象,这样的人物没有宗教信仰,没有道德立场,也没有政治观念,他只是作为异化的杀戮工具,在嗜血的冲动和利益驱动下,掀起血雨腥风。1990年,法国著名导演吕克·贝松拍了一部电影,叫《女囚尼基塔》,主人公和康拉德小说里的尼基塔性格近似,都是杀手界培养出来的“好员工”,外表普通,从不招摇,对所执行的任务从不做道德判断,但却身手利落,按时完成任务。在文艺作品中,尼基塔作为类型人物,象征着工业化之后的现代社会中人性的某种异化,它能将杀人这种古老的行为变成工业流水线的一门熟练手艺。

故事讲完了,回到我们开头的那个问题:为什么康拉德的作品会得到那么高的评价?接下来,我就从作品本身和康拉德的写作技巧这两部分来分析。这个部分有不少对人性、政治和世界的深度思考,需要你集中注意力来听。

我们前面说,《在西方目光下》是康拉德创作的政治小说里最深刻、最复杂的一本,其实放眼英国文学史,也没有一本政治小说能在深度和复杂性上跟这本书抗衡。套用王国维在《人间词话》里的境界说,政治小说在写法上也有三重境界。普通的政治小说着力渲染政治斗争的残酷、政治手段和政治计谋的精妙复杂。比方说,19世纪英国维多利亚女王手下有一位著名的首相,名叫迪斯累利。这个人政绩显赫,业余时间却喜爱舞文弄墨,写的小说就以宫闱秘斗为主要特色。这样的政治小说虽然好看,但是主题浅显,难以传世。境界更高一些的政治小说,会探究政治中的权力关系和权力文化,引入乌托邦或无政府主义等意识形态因素,奥威尔的《动物农庄》就是其中的代表。但是小说这么写,有时主题过于显露,读起来像寓言,文学性受到削弱。而康拉德的政治小说有点类似莎士比亚的历史剧,直接把主人公放到决定人类命运的各种对立的终极价值观中,比如团结与孤立,腐败与救赎,忠诚与背叛。

康拉德曾说,政治上的分歧本质上来源于对人类命运的不同理解。由于出生在一个具有强烈民族情感和浓厚政治色彩的波兰贵族家庭,前半生又过着生死无常的航海生活,康拉德本能地对人类的社会政治制度和各种政治信仰抱有深刻的怀疑。在他创作的政治小说中,康拉德着意刻画的是政治困境中人的尊严、责任和荣誉,探究这些复杂因素背后的理性和人性。比如,拉祖莫夫这个字的词根在俄语中是“理性”的意思,康拉德将拉祖莫夫描绘成理性的化身,是个用理性指引行动的人。拉祖莫夫在情节发展的每一个阶段的所作所为都符合理性,但却处处受到制约,最终走向无可挽回的悲剧结局,是个真正的悲剧人物。黑格尔说过,悲剧的本质是单独来看每个行为都是正确的,但最后的结局却是谬误,悲剧是正确与正确之间的冲突。在小说最后,拉祖莫夫用一句忏悔为自己悲剧英雄的身份盖棺定论,“我是独立的,因此地狱是我的归宿。”

由于小说中有主人公犯罪、赎罪的情节,有评论家把《在西方目光下》比作陀思妥耶夫斯基《罪与罚》的姊妹篇。他们声称小说中拉祖莫夫的遭遇,是文学作品中常见的“罪与罚”模式,主人公先是在道德良心上犯下罪恶,然后又踏上内疚忏悔的心路历程。这种解读其实是对拉祖莫夫的极大误解,流于浅显和表面化。拉祖莫夫选择背叛霍尔丁,绝不是一桩简单的道德错误,而是无情命运对人性的碾压,是人在身处政治上两难境地时的复杂反应。由于是个私生子,拉祖莫夫没有家庭,孤独地活在这个世上,“就像一个在深海中游泳的人”,而生活在一个“表达观点有时意味着犯罪”的专制社会,拉祖莫夫既不认同暴力革命,又对沙皇专制统治没有好感,他本想远离政治,但最后却成为政治漩涡中的牺牲品,任凭怎么挣扎,命运还是被各种抽象的政治信条扭曲得变了形。康拉德在小说中展现出他对现代政治的理解深度,刻画了政治中理性和人性的冲突,同时将人物的心理描写推向极致。这些因素合在一起,构成了《在西方目光下》作为一部政治小说的伟大之处。

在写作技巧上,康拉德小说的一大特点是极其缺乏细节刻画,尤其在那些极为需要细节说明的地方。这个特点如果放在18、19世纪的作家身上,那简直是不可饶恕的罪恶,但是到了康拉德这里,反而成了引领当时欧洲文坛的一大特色。因为在20世纪初,随着弗洛伊德《梦的解析》发表和精神分析学说的传播,小说经历了一场本质性的变化:小说的语言描写由外在转向内在,情节从故事导向转为心理导向,叙事由常见的年代顺序变为非逻辑的意识流。康拉德的文学创作正处于文学史上这一过渡时期,是这个关键时期的关键人物。和奥斯丁、狄更斯等前辈作家相比,康拉德这一代作家的共同特点是,在小说中减少事无巨细的写实,在讲故事时好像随意跑题,或者表现出事不关己的迟钝,对整个故事情节的推进缺乏全知全能的掌控。其实这一切的背后,反映的是西方文学正逐步将人从与外部世界的种种联系中剥离出来,凸显内心世界的重要性,降低外界存在的意义。他们这么做的目的,是要揭开挡在小说语言和现实之间的那层面纱,直击人性深处那转瞬即逝、难以描述的情感。

以上就是这本书的全部内容,我们来回顾一下知识要点:

-

20世纪初,小说的语言描写由外在转向内在,情节从故事导向转为心理导向,叙事由常见的年代顺序变为非逻辑的意识流。康拉德的文学创作正处于文学史上这一过渡时期,是这个关键时期的关键人物。

-

不同于一般政治小说停留于宫闱秘斗,康拉德的政治小说直接将主人公置于决定人类命运的各种对立的终极价值观中,着意刻画的是政治困境中人的尊严、责任和荣誉,探究这些复杂因素背后的理性和人性。

-

站在作者康拉德的立场上,《在西方目光下》是他唯一一部以俄罗斯为背景创作的长篇小说。祖籍波兰的康拉德虽然流淌着斯拉夫民族的血液,但是已经加入英国籍,拥有了西方的视角和看问题的方式。英国社会宽松开明的政治氛围和讲究协商妥协的议会政治,在康拉德看来,是优于俄国这样的东方斯拉夫民族的。

-

《在西方目光下》的主人公拉祖莫夫像古希腊悲剧中的主人公,在小说一开始就陷入坦荡的绝望之中,到最后却仍然活着,同时完成了精神上的自我救赎。《在西方目光下》描写了现代政治制度和理念的虚妄,以及政治活动中人性的真实。康拉德通过拉祖莫夫的遭遇告诉读者,承认人生有许多虚假意义的人,才能寻找到人生真正的信念。

-

作为一部政治小说,《在西方目光下》是典型的“硬果核小说”。在小说里,多重主题、多重叙述视角并存,对阅读者要求较高,没有十足的阅读耐心和一定的阅读经验不太容易读进去,就像普通的观影者会觉得艺术电影沉闷冗长。但这也恰恰是经典纯文学作品和通俗小说的分水岭,也是文学超越时间的恒久魅力所在。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.本书描写了现代政治制度和理念的虚妄,以及政治活动中人性的真实。康拉德通过拉祖莫夫的遭遇告诉读者,承认人生有许多虚假意义的人,才能寻找到人生真正的信念。

2.康拉德在小说中展现出他对现代政治的理解深度,刻画了政治中理性和人性的冲突,同时将人物的心理描写推向极致。这也是《在西方目光下》作为一部政治小说的伟大之处。