《土广寸木》 魏思孝解读

《土广寸木》| 魏思孝解读

你好,欢迎每天听本书,我是写小说的魏思孝。今天要为你解读的书,是我2024年4月出版的长篇小说,也是2024年宝珀理想国文学奖的获奖作品,《土广寸木》。书名比较绕口,是把“村庄”拆解成偏旁部首后倒序排列的。顾名思义,这是一本描述和解构村庄的小说。最近七八年,我写了一批乡村题材的小说,除了这一本,还有《余事勿取》《都是人民群众》《王能好》。也因此,我成了大家眼中的“乡土作家”。其实,乡土文学或是城市文学,只是我们国家对文学的一种分类,初衷也是为了方便文学研究和读者阅读。在其他的国家,似乎没有这样的划分。比如说,美国的福克纳也是写南方小镇上的事,我们就不会说他是一个乡土作家。类似的,还有我特别喜欢的美国女作家安妮·普鲁,她主要是写美国怀俄明州的农场雇工等底层的劳动者,通常也不被认为是乡土作家。

乡土文学是我们国家的文学传统之一,从鲁迅、沈从文,到莫言、刘震云。而近些年,乡土文学似乎有些式微了。我接受采访时经常被问到这个问题,现在的青年作家为什么写乡土文学的不多了?道理很简单,像上面提到的这些前辈作家,他们出生在乡村,在乡村度过了青年时期,最初的人生经验也来自土地。而现在作家写得少了,是经过了几十年的城镇化进程,有乡村生活经验的作家没那么多了。然后呢,记者又会问我下一个问题,那为什么你还在写乡土文学呢?道理也简单,因为我活到38岁,主要的生活经历就是在乡村。作家还是要写自己所熟悉的生活。记者又会接着问,都是写乡村,你和前辈作家有什么区别呢?和文坛前辈尤其是被经典化的作家比较,回答的尺度比较难以掌握。在这里,我只能扬长避短,说一下,前辈作家们后来离开家乡,主要生活在城市,不像我还“在场”。如果想了解21世纪以来这二十多年中国北方乡村的变化,我的小说可以作为一个窗口。

《土广寸木》不像通常我们理解的长篇小说,有几个贯穿始终的主要人物,以及明晰的故事脉络。若是想读到一个精彩的故事,你可能要失望了。但同时,这本书里粉墨登场了上百号的人物,有农妇、小商贩、厨子、傻子、货车司机、工人、外卖员、老板、村干部、刑满释放人员等,涵盖了几乎我们常见的所有乡村人物,他们又身处不同的人生艰难处境,疾病、死亡、贫困、婚姻、工作等,都让他们不堪一击。读者朋友千万不要感觉到眼花缭乱,记不住名字,一点没关系,就像我们面对《清明上河图》,也不知道这些宋朝百姓的名字,可是依然会被他们鲜活的形态所吸引。打开这本书,如同展开卷轴,我们可以一同慢慢欣赏这幅乡村风俗画,目睹我笔下这些人物的求生抑或寻死。

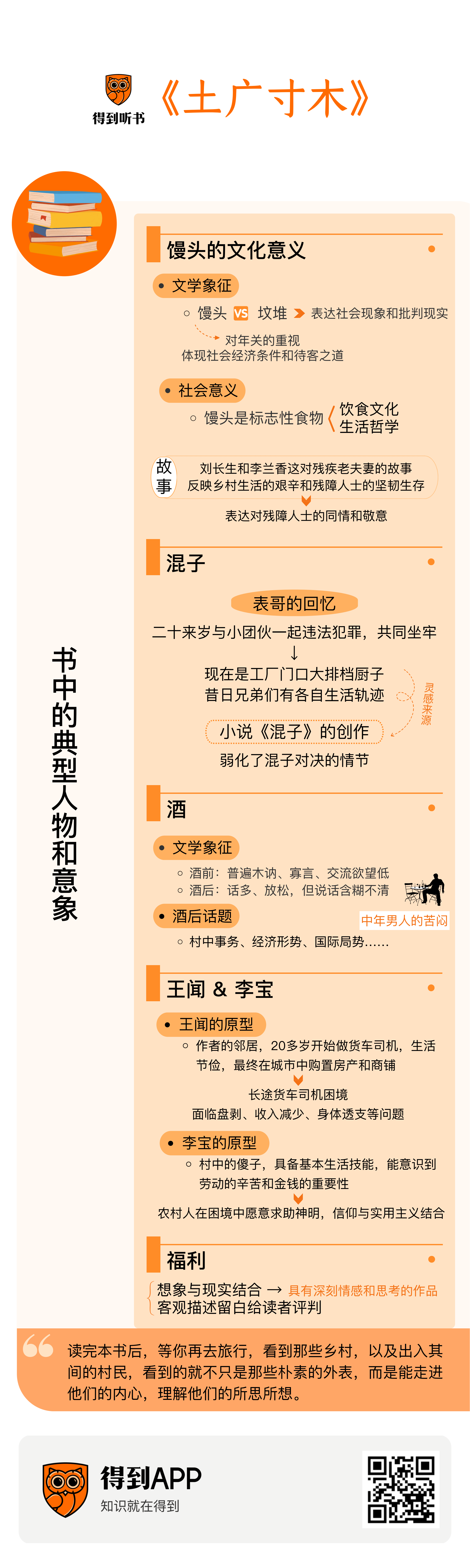

从已故的德国作家塞巴尔德所写的《移民》里以真实的照片为线索去探究过去的记忆,到法国的诺奖得主安妮·埃尔诺以自身的个人经验去书写女性,文学越来越模糊了虚构和非虚构的界限。近些年,各类职业的非虚构文体也在盛行。写《土广寸木》,我也有意虚实结合。这本书的上部题为“局部”,分别以“馒头”“混子”“酒”“福利”等这些与乡村生活密不可分的重要意象来进行描述,探讨的是老年人、残疾人、两代“混子”、苦闷的中年人、背井离乡的中年人、乡村妇女等的内心世界。下部题为“一年”,以“我”和母亲“老付”这一对母子的视角,划分了十二月,如一部纪录片,观察村民们是如何度过普通的一年。每个月都选取了乡村生活中重要的事务,比如,上坟、麦收、耕种、选举、婚丧嫁娶、查体等。上下两部结合起来,如经纬线,把当下的村庄进行了解剖,摊开在各位读者的面前。

接下来,我仅以书中几个比较典型的人物为例,交代人物原型,以及为何如此去写,从写作者的角度为你介绍我的这本书。有乡村生活经验的朋友们能从中看到亲朋好友的身影。没有乡村生活经验的朋友们,也可以为自己打开一个新的视角来了解当下的乡村。

所谓民以食为天,在我们国家,馒头和米饭都是标志性的食物。文学上,馒头也是一个重要的意象。鲁迅先生在《药》中写道:“西关外靠着城根的地面,本是一块官地;中间歪歪斜斜一条细路,是贪走便道的人,用鞋底造成的,但却成了自然的界限。路的左边,都埋着死刑和瘐毙的人,右边是穷人的丛冢。两面都已埋到层层叠叠,宛然阔人家里祝寿时的馒头。”鲁迅这段描述,把馒头和坟联系在了一起。馒头是中国人用来果腹的食物,但外观形状又与坟堆相似。穷人的坟,像是阔人家——还是祝寿时候的馒头。你从这里可见鲁迅先生的犀利。在乡村,快到年关了,蒸馒头是件必不可少的大事。我在书中描写道:“相比买鱼割肉等大笔的开支,手头拮据的老年人更坚持用自家粮食磨出的面粉蒸馒头,表达对年关的重视。也没有什么比得上端出亲手蒸的白面大馒头让客人品尝,更能显示自己的待客之道。从儿女施舍的生活费中,再抽出一部分,包成寒酸的红包,交到孙辈们的手中,总归是欠缺底气的。”关于馒头的这个故事,写的是一对残疾的老夫妻,刘长生和李兰香。我笔下的刘长生眼盲,吃完自己亲手蒸好的馒头,过了一宿,突然死掉了。刘长生在现实中是真实存在的人,他患有眼疾,但不算是盲人,个头矮,几乎没有劳动能力,他的儿子比我大两岁,我从小就去他家里玩,他在我印象中一直是老人的形象,却又如此顽强地活到现在。他当然不知道我在小说中把他给写死了。这里我得交代一下,在我们写作者的心目中,能让我们去花笔墨写一个人,不论他的结局是否圆满,自然是因为他有代表性。他作为一个残障人士的坚韧,还有他在乡村这么活着是如此的不易。这是我写下他的理由。前阵子我回村,听我母亲老付说,如今刘长生夫妇有养老金还有低保,加起来一个月能到手小三千块钱,这在同龄人里,可算是收入丰厚了。如今刘长生没事就在家门口摆上一个矮桌,沏好茶,戴着墨镜对着来往的村民喝茶。不少村民还有点看不惯他的傲慢,觉得他当真是“目中无人”了。这便是真实的刘长生的处境。

有年春节,表哥来我家里串门,谈及上世纪九十年代,他二十来岁那会儿“混社会”的经历,照例说起他们那个小团伙一块做过的违法犯罪的勾当。当然,后来他们都坐过牢。二三十年过去,如今五十出头的他成了在工厂门口经营大排档的厨子,过去一起“混社会”的兄弟们,有的在厂里打工,有的喝酒脑溢血失去了劳动能力,还有的成了村领导经营着个厂子。最后这位就是我小说中的“高宁”。前阵子高宁给表哥打电话,说厂子里来了几个小年轻收保护费,两个多年的老友顺道聊起过去为非作歹的往事,又说找机会一起喝酒。这顿酒喝没喝我不清楚,不过表哥和我说这些的时候,正在我家喝着酒。听他说完,我有些兴奋,脑海中已经有了两代“混子”对决的画面。这就是我小说中《混子》这一章节的来源。写小说的时候,我把混子对决的事件弱化了,以“高宁”的厂房为叙述的主场。这间不算起眼的厂房,八十年代那会儿是印刷厂,关门后,这块地先后成了煤场、废品收购站、流浪汉和耍猴人的落脚地。这一章节的最后,三个无所事事的“00后”找高宁收保护费。高宁喊来这三个小年轻的家长摆了一场宴席。年轻人目睹大人们在欢聚,也见识到江湖义气在生活面前是如此的不可靠。对三个年轻人来说,时代已经变化了,过去的草莽英雄在当下也没什么出路。他们打消混社会的念想,心有不甘地去打工了。

我几乎不喝酒,喝白酒的次数,一只手都数得过来。我是个山东人,而这一点,很不山东。我觉得酒的确也没什么好喝的,不过身边的人,主要是在农村的,不论是表哥堂哥们还是发小朋友们,都喝酒。写到这里,我犹豫了一下,不知道是不是应该用爱喝酒来形容他们。他们一般喝劣质的白酒,打的是散酒,或是塑料桶装的,那味道怎么样,我也没尝过,没办法说出一二,不过隔着老远,味道闻起来就是酒精,刺鼻。酒确实是他们生活重要的组成部分,除了手指间的香烟,亲近的也就是这顿酒了。没喝酒的时候,他们普遍木讷、寡言,一般都是你问什么,他们才说什么,没有和人交流的欲望,可能是没有和我说什么的必要吧。喝了酒,他们的话就多了起来,整个人状态也放松了不少,不过说出来的话,都含混不清,说了什么,也让在场的人记不住。用我们方言来说,就是“不拉正题”。不过,生活中哪有那么多严肃的话题呢。他们虽然性格不一,酒却让他们变得一样了。酒后,他们爱说大话,“咱兄弟们,缺啥了,谁敢对咱咋样。”“有本事,他找我试试。”“咱什么摆不平。”“有钱咋了,谁的命也只有一条。”这些话,出自不同人的口,听起来却像是一个人说的。自然,这些话的背后,是他们平时生活里的憋屈和不痛快。当然,酒后,还有一个必要的步骤,先谈村里的大小事务,再点评当下的经济形势,以亿为单位。聊到国际局势,说明这顿酒快要接近尾声了。不让喝了,不行,不愿意,不高兴,不地道,不像话。既然是来喝酒,他们就是抱着喝醉的目的,“这才到哪里,是不是不相信你哥的酒量。”下一步,就有人去吐了。嗯。这一章节,写的就是乡村一场普通的酒局,还有这些中年男人的苦闷。

王闻的原型是我的邻居,他从二十来岁那会就当货车司机,走南闯北,舍不得吃舍不得穿,渴了喝水,饿了吃馒头,一米八的大个,一百多斤出头。这份勤劳,让他在城里买了房子和商铺,也算是发家致富了。最近十来年,跑大车的多了,王闻过了五十岁,也查出了病。我经常在社交媒体上看到关于长途货车司机的报道,他们常年在外,受到各方面的盘剥,苦不堪言,收入越来越少,身体也透支出各种问题。每看到这样的文字,我就想起邻居王闻。如今,王闻因生病,把大车卖掉了,人更瘦了,还显老。五十岁出头,找不到地方干活。小说里,我虚构了一段王闻跑大车的经历。“三年后,王闻查出癌症,自知命不久矣……生病后,王闻时常看小时候的照片。人生眼看就要走到尽头,回溯过去,的确是延长生命的方式。人活一世,无非就是靠这些有限的记忆来填充。而对他来说,成年后的这几十年,细想之下,只剩下全国各地盘根错节的道路,以及记在心里的数百个地名了。在鹤壁的乡道上,一条狗从地里跑出来,他躲闪不及,轧死了,心里愧疚。后来听老司机说,不躲是对的。他刚跑车不到半年,在开封遇到油耗子,四百多升的柴油,偷得一干二净,想着还有十几万贷款没还,哭了好一阵。在鄂尔多斯,遇到新闻中所说的百年罕见的暴雪天气,他在车里住了三天两夜,水喝光了,煮雪解渴。在兰州,他和当地的司机打架,额头缝了五针,刚买的手机也被抢走了。报警,人一直没抓到。在玉溪的服务区,半夜驾驶室爬进来一条蛇,在他小腿上咬了一口,以为自己要死了,幸亏不是毒蛇。在六盘水的暴雨中,他涉水过河,发动机进水,大修,一车猕猴桃烂成汤。在抚州,他占用高速应急车道,交警罚了二百,扣六分。这些年,他分别在通辽、赤峰、仙桃、阜阳、宿州、临沂、淮安、无锡等地因超载罚款,总额过五万。在唐山,一车西葫芦,说好的运费八千,因半路爆胎,晚到半天,扣了两千。在南通,高架坍塌,命悬一线,要是快半分钟,掉下去,车毁人亡的就是他。在高青,他在道边买了两条黄河鲤鱼,带回家,炖着吃,这是他至今喝过的最鲜美的鱼汤。在宝鸡,两个高考失利结伴离家的小伙搭顺风车,他把他们送到西安,留下了五百块钱。在衢州,双彩虹悬挂在前方的天际,他一路追赶。日子过得辛苦,他想换个活法,热泪盈眶。在嘉祥的服务区,他遇到同村的王传明。平时不熟,在村里都没说过几句话。这次碰到,站在道边,说了不少话。临走,传明给他留下了几瓶水。”小说中的王闻带领着我,走马观花地去了天南海北这么多的地方。我算不上宅男,可是也不爱外出。我不能说写完这段,就能体察到散落在全国各地大车司机们奔劳的艰辛,这过于矫情,可我又着实能理解他们的辛酸和不易。我们的祖国有大好的河山,可也有无数的百姓为了生计,并没有多少心情去感受这些风景,只有风餐露宿,心念的也是留在老家的父母和妻儿。

李宝的原型是我们村的一个傻子。说他傻吧,他也不是特别傻,起码他知道干活累,也知道没钱了让他妈到处去借钱。家里没吃的,他也知道想办法,去村民的菜地偷菜。偷了菜,李宝也不占为己有,把一些菜放在平日里接济过自己的村民门口。除了偷菜,李宝也爱喝酒,喝起来不要命,终于把自己喝出了癫痫,也没地方愿意用他。李宝找不到地方干活,就待在家里,平日里没事就骑着电动车到处闲逛,村里有红白喜事,他都到场帮忙,被村民指挥着干这干那,都是些不用脑子的体力活,他也不觉得辛苦。李宝也有智能手机,也刷短视频,知道华为,也知道苹果,还知道特朗普。他小四十的人了,还和个孩子一样,和我聊起天,张口闭口都是国际局势。

2023年春天,写到李宝这一章时,我在虎扑论坛看帖子,看到一个中国游客去泰国旅游,恰好碰到一个王子,游客也就跟着泰国当地人一样行礼。我看着视频里的那个王子,呆头呆脑的,还没有李宝有精神。就以这个桥段,作为这章节的结尾,倒是也契合了农村人“信命”的观念。“寺庙前面,一群人跪伏,闪出空地,汽车驶来,走下一个全身白色短衣短裤的小伙,在几个保镖的簇拥下,神情懒散地对众人摆了下手,引来人群呼天叩地。此景,小伙似乎司空见惯,扫视一周,转身走了。女儿说,这是清迈的双龙寺,刚好碰到王室成员也来祈福。王爱芝问,这些人都跪着干啥呢?女儿回,在泰国见了王室成员都要下跪。王爱芝说,那你们跟着跪什么?女儿说,入乡随俗。王爱芝问,这男的是干啥的?女儿说,好像是一个王子。王爱芝又看了一遍视频,觉得这王子呆头呆脑的。她说,这个王子,咋长得这个样?又端详片刻,王爱芝皱眉道,还没咱村的李宝看着精神。说完,她心生感慨,这个王子是应该多去寺庙拜一拜,他这辈子投了个好胎。”我看到的农村老百姓,有个特点就是信命。而且人在困境中,尤其愿意求助神明,这和信仰还不一样。在乡村,你可以在有些人的家里,看到耶稣和观音菩萨摆在一起。在他们朴素的价值观中,能显灵帮上忙的就是好神仙,不管是西方还是东方的,都可以拿来用一用。我们也擅长用“命”来解释自己的人生。

在我国,春节是一个重要的节日。如何过春节,城乡又有着显著的不同。或者可以说,在乡村,更有“年”味。那么,如何去写乡村的春节呢?走亲访友,吃吃喝喝,或是赶庙会,有不少作家大量的笔墨聚焦于此,在我看来没太有新意,也是个普通的视角。我自小,就常听长辈说,好过的年难过的春。意思是,再穷的人家,也要郑重其事尽能力招待亲友,花销大,是个不小的压力。到了春天,春耕又是一场花销,到夏天麦收还有一段时日,要勒紧腰带过日子。长辈们还说,春节是给孩子们过的,对大人来说,是过年关。等我成了一家之主,也明白了这些俗语的个中酸楚。

这十几年,村里的农田被企业占用。村里有了进项,春节前,每个村民都能领到福利,大米、面粉、花生油、调味品等。我们除了自己吃,也留着在春节时走亲访友。福利的流通,也就成了一个有趣的现象,能串联起不同家庭过春节的样貌。我在书里写的这个家庭不太一样,举国欢度春节之际,一对失独的老夫妻思念死去的儿子。“除夕的这天夜里,老刘亲自下厨,做了一桌子菜,其中酱排骨、焖大虾、红烧鲤鱼,是他必做的三道菜,也是刘忠最喜欢吃的。今年,这三道菜,味道一般,没太有人动筷子。老刘落座,捂住脸,先哭起来,儿啊,都是你爱吃的。没一会,老刘喝多了。半夜,老刘不见了。家人在墓地找到老刘时,他已经趴在儿子的坟头上睡着了。刘母看着老刘平静的脸,这大半年,就没见他睡得这么香过,不忍心去打扰,又怕他着凉。过了片刻,不顾众人反对,刘母抱住坟头的另一侧,紧贴着冻硬的黄土,轻声呼喊,儿啊,让我再好好抱抱你。担心两位老人着凉,亲友在坟旁捡拾枯枝木头,点起篝火,不间断烧到天明。”老刘儿子的原型,是我前些年过世的挚友。小说中最后的这一幕,我没有求证过,是我个人的想象。不过我确实亲眼看到我朋友的母亲,抱着她儿子的坟堆痛哭,并不停地说:“儿子,让我再抱你一会儿。”这给我的内心极其强烈的震撼。

我还写了一个老人在年节期间的死。“大年初五,迎财神,早上,天刚放亮,刘志气怀里揣着两挂炮仗去老宅,开门进院,也不顾老母亲睡醒了没,把炮仗挂在那棵石榴树上,先放了。响声挺大,他整个人精神了,又紧接着放了一挂,留下一地喜庆的炮仗皮,搓着手,笑着进了屋。屋里黢黑,他拉了灯绳,十一瓦的节能灯也没让屋里亮堂多少,好歹能看到矮桌上的一碟饺子。这还是前天,他送来的,见没怎么动,火气上来了,骂了句,贱馋,有饺子也不知道吃。他歪头,见老母亲还躺在床上,没什么反应,心想,她是耳朵越来越聋了,大清早的村里这么多放炮仗的,也没吵醒她,便又大声呵斥道,财神你都不迎了。隆起的棉被,如一座冻住的土堆,他过去,推了推,又扒拉过来,母亲仰着头,嘴巴微张,黑乎乎的嘴口,没气出来,手背在额头一测,凉的。”这段文字,我写的时候思索了许久,该如何去描述儿子发现自己母亲的死亡呢?其间,我删掉了一些过于煽情的内容,以及对人物情感的偏向,只用客观的视角写下来,留给读者去评判。儿子训斥般的话语,与发现母亲的死亡,形成了内在的张力。大逆不道,不尽心赡养母亲的儿子,母亲死了,还像往常那样去训斥。亲情淡薄到,死,也只是“凉的”,像是在触摸一个物件。

正如学者赵坤为我这本书写的序言中所说,“历史学的暗处,是文学之光照进来的地方。魏思孝《土广寸木》的悲悯之处,在于将历史的主体确定为人,将人从语言牢笼中解放出来。”我们从过去的史书中难觅普通人的生活,他们更多的是以统计的数据存在的。我们要了解明朝普通人的生活,大概要看一下《三言两拍》,要了解清朝普通人的生活,读一下《儒林外史》也是没错的。那么,我希望以后的人,如果想了解当下近十余年北方乡村的生活,除了看一些影像之外,我的小说也能作为一份切实的资料。这是我写作上的一个野心。愿它能有旺盛的生命力,让后世的读者阅读。

打个比方,我们平时在旅途中,能看到广袤的土地上分散着大小村落,从外观,你看不出有什么区别,它们或是萧条或是安静,像长在土地上。如果读者朋友们,想了解那些村民是如何生,又是如何死的,《土广寸木》这里能提供一些答案。我相信,读完后,等你再去旅行,看到那些乡村,以及出入其间的村民,看到的就不只是那些朴素的外表,而是能走进他们的内心,理解他们的所思所想。能达到这一点,我对自己的写作也就还算满意。我一直相信美国作家约翰•斯坦贝克1962年获得诺贝尔文学奖时,在受奖演说中的那段话:“从古至今,写作者的使命不曾改变。他肩负职责,要将我们种种痛苦惨烈的错误与失败袒露人前,要在我们黑暗、危险的梦境中挖掘疏浚,引入光明,导向进步。”

以上就是本期听书的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。在得到电子书,你就能找到这本书的完整电子版,欢迎你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.《土广寸木》是一部描绘中国北方乡村生活的小说。作者魏思孝通过上百个人物的故事,展现了当代乡村人在疾病、死亡、贫困、婚姻、工作等生活困境中的生存状态。

2.《土广寸木》提供了一个了解当代乡村生活的窗口,记录了城镇化进程中乡村的变迁和普通人的生活状态,以及他们面对社会变化时的适应和挣扎,旨在为后世提供一份切实的乡村生活资料。

3.作者魏思孝认为作家应书写自己熟悉的生活,作品应根植于真实的土壤。他通过自己的乡村生活经验来创作,强调文学是对生活的反映和再现。