《吴宓与陈寅恪》 贾行家解读

《吴宓与陈寅恪》|贾行家解读

关于作者

吴学昭,曾任《中国儿童》主编;《中国少年报》副秘书长,负责编辑事物;新华社、人民日报驻外记者;人民日报国际评论员;学者、教育家吴宓先生的女儿。

关于本书

本书以著名学者吴宓的日记、遗稿为依据,记述了二人长达半个世纪的深情厚谊,这段历史是中国近代学术史上的重要篇章。书中细致入微地叙述了吴宓与陈寅恪的学术思想和社会活动,核心是对中华文化终身抱持极其坚定的信念,并作出了特殊的历史贡献。

核心内容

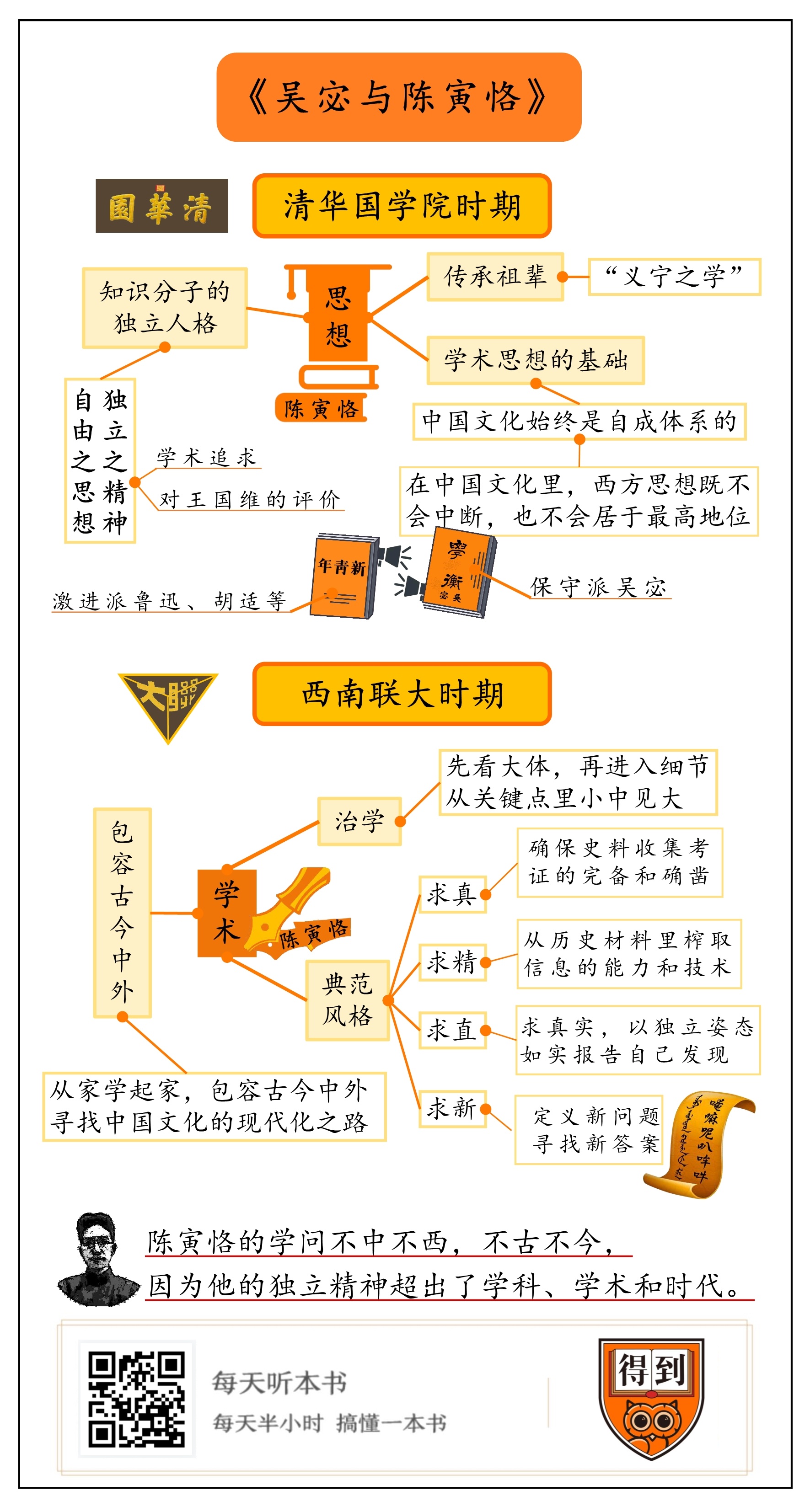

本书思想核心是:史学大师陈寅恪和著名学者吴宓在哈佛成为毕生挚友,共同创办清华国学院。陈寅恪坚持独立之精神,自由之思想,不只是一种学术态度,更是知识分子的人格尊严。陈寅恪的学术风格是:先建立大学问,再从关键点里小中见大。他的治学求真、求精,求直、求新,从家学起家,包容古今中外,寻找中国文化的现代化之路。

你好,欢迎你每天听本书,今天我为你解读的这本书是《吴宓与陈寅恪》。

说起来,到底是该读陈寅“客”还是陈寅“却”呢?我对比了一些资料。两种读音都有来历。他的亲属读“却”,那是他南方老家的方音;他清华大学的老同事们读“却”,属于小圈子传统;还有人说,过去北京土语也有念“却”的——这我倒听过,老相声艺人会在《三国演义》里,把吴国大臣诸葛恪读成诸葛却。而他自己的英文署名是koh;他最亲近的学生,比如复旦大学的蒋天枢教授证实过:陈先生自己说过该读“客”的,只是没必要老去纠正别人。今天这个字正音只有“客”,按照读音从新从众的原则,而且非亲非故,那我还是读“客”吧。

为什么连陈寅恪名字的读音都有这么多争议呢?因为他实在太重要了,是中国近现代史学的巅峰人物。新中国时期,从斯大林到英国女王,都向国家领导人打听他的情况。他的成就涵盖了历史、宗教、语言、文化、文学等领域,被称为“教授中的教授”。史学大家傅斯年说“陈先生的学问,三百年来一人而已”,没人能企及。对一位学者的最高赞誉,就是说他在某方面可以和陈寅恪并列。今天我们来讲陈寅恪和吴宓这两位学术大家,算是说到了中国近代文史的制高点和源头之一了。

为什么要把他们二位放到一起讲呢?文学家吴宓和陈寅恪是至交,长期共事,从清华毕业的钱锺书、季羡林,以及许多西南联大出身的名家学者,都是他俩的门生弟子。凡是谈陈寅恪,就离不开吴宓。吴宓从青年时代开始记日记,今天的这本《吴宓与陈寅恪》,是他的女儿吴学昭根据日记和遗稿整理而成的,本书和《吴宓日记》一样,都是近代学术思想研究的重要史料。

我们从这本书里读什么呢?起码要读出两个问题来:大名鼎鼎的陈寅恪,究竟有什么样的学术思想?又有什么样的成就?

陈寅恪的思想和学术,我会分别放到两个时期里来为讲。第一个是上世纪二三十年代的清华国学院时期;第二个是抗战时代的西南联大。在那里,他和吴宓等顶尖学者,风云际会,连成了一片学术上的崇山峻岭,共同造就了中国近代文化的两大传奇。

这本书是从吴宓和陈寅恪的相识讲起的。我得向前补充一段,为你从陈寅恪的家世说起。这部分材料来自史学家、美国弗吉尼亚大学汪荣祖教授的《史家陈寅恪传》。

陈寅恪的祖父陈宝箴是晚清重臣,做过湖南巡抚,深受曾国藩器重,推动过戊戌变法。他的父亲陈三立是大诗人,和谭嗣同并称“晚清四大公子”。陈寅恪生于1890年,大哥陈师曾(衡恪)是著名画家,我在为你解读的《白石老人自述》里提到过,是他发现了刚到北京的齐白石。陈三立的思想很新,让陈寅恪读法国教会新学堂,12岁时就跟着大哥陈师曾到日本去留学,他在15岁回上海读了两年高中,又考进柏林大学,后来转到瑞士、巴黎去深造。据考证,他中间曾经回国为蔡锷做过一段时间的秘书。1918年,陈寅恪第三次出国,从欧洲转道美国哈佛,学习古印度的梵文。在这里,他遇到了刚从清华大学毕业,来哈佛学比较文学的留学生吴宓。

中国读书人重出身门第,有学术原因。传统学问的传承有三大渠道:以科举为主的教育,宗教系统,还有家族学术,也就是“家学”。陈寅恪祖籍江西义宁,他家传的学问就叫“义宁之学”,到他这儿已经是第四代了。我们观察陈寅恪的学术思想,要特别注意这一层:他是现代的学术权威,却说自己的思想来自清朝同治、咸丰年代,很多主张和曾国藩、张之洞近似,就是因为家学传统。

家族的解体,彻底改变了传统文化面貌。陈家的几代“义宁之学”,也是中国知识分子的命运缩影。他的祖父是学而优则仕,做了封疆大吏;他父亲发现清朝政治无可救药,很早辞官,成了文坛和学界领袖。我后面会说到,陈寅恪是一辈子都在有意识地远离政治,专注于学术。这三代人,是从“修齐治平”的文人士大夫到彻底的职业学者。但是,既然陈寅恪的思想传承祖辈,搞的又是文史,儒家的家国情怀和经世治国传统,总要有个安放的地方,对吧?这就给他的学术思想,又留下了一个线索。这一部分的最后,我们会说到。

咱们先把故事接上本书《吴宓与陈寅恪》的开头:吴宓生于1894年,比陈寅恪小4岁。在哈佛,他和林语堂是同一个导师。吴宓读书的刻苦和成绩,让有的留学生嫉妒,背地说:像他这样把吃饭的钱都拿来买书,肯定活不长。吴宓在哈佛做过一次演讲,用西方文学模式来分析《红楼梦》,王国维是最先用叔本华的美学思想分析《红楼梦》的人,吴宓是第一个用西方体系为《红楼梦》定位的人。陈寅恪听了,写了首诗夸奖他,有一联是“青天碧海能留名,赤县黄车更有人”,赤县指中国,黄车指小说文学。

陈寅恪写诗有个习惯,给人看过,自己就撕成碎片扔掉。而吴宓有过目不忘的本事,陈寅恪的诗,他都能背下来。陈寅恪也有这个能耐,哲学家汤用彤说:在西南联大时,教授们到昆明大观楼游玩,看了那副180字的长联之后,陈寅恪能一字不差地背下来。他真是第一等聪明又第一等努力的人。陈寅恪和吴宓成为好友,基于互相赏识。

而吴宓表现得更激动,他在日记里反复写到:陈君学问渊博,识力精到,而又志行高洁,远非我辈能及。他说,自己虽然和陈寅恪是朋友,但一直视他为老师。在游历欧美各国,回国执教十几年之后,他坚持认为:从中西新旧各种学问综合来看,陈寅恪是中国最博学的人。

吴宓日记里,记录了陈寅恪在1919年、也就是30岁时的一番谈话,这可以说是他对中国文化的总体判断,是他学术思想的基础,我为你摘要总结一下:古代现代、中国西方,虽然不同,但相同的文化和制度,会导致近似的历史结果。古代中国的哲学、美学远远不如古希腊,但却擅长发展实践的政治和伦理。古代文化的精华,在于从周代建立的社会伦理制度,孔孟思想也是这种务实的学问。中国文化的优点和缺陷,都在这个特点之中。这与古罗马是很接近,二者在社会形态、家族制度等方面,都有可比性。那么,为什么古中国和古罗马的结果不同?因为中国文化的缺失得到了弥补。陈寅恪觉得,老庄思想并不比起西方古典哲学高明,真正起到弥补作用的是佛教文化。但是,佛教和中国传统习俗有矛盾。于是,宋代的程朱理学,以注释四书五经的名义,消化了佛学义理,这是理学的深层次贡献。这段话,就是他的家学和西方学术视角的融合。

从这个判断出发,1933年,陈寅恪借审查冯友兰《中国哲学史》的机会,对自己的学术思想又做过一次阐释,他说:从两千年来的中华民族思想史来看,向中国输入现代西方思想,和当年玄奘引入佛教文化的历程是一样的。在中国文化里,西方思想既不会中断,也不会居于最高地位,中国文化始终是自成体系的。

在这一点上,他和吴宓志同道合。吴宓非常不赞同胡适等学者对传统的彻底否定。在陈寅恪离开哈佛去欧洲之后,他发誓要学成归国,和胡适等人大战一场。

吴宓在1921年、28岁时回国结婚,在南京的东南大学任教,主编了近代文化史上有名的《学衡》杂志。在新文化运动里,保守派大本营学衡派,和鲁迅、胡适等新文化主将果然展开了大战。文化是极其复杂的,我们今天来看,保守和激进各有意义,最好的结果,往往是双方的妥协。有意思的是,守旧的学衡派吴宓,在大学里教前沿的英国文学;而激进派学者,个个都有深厚的传统文化功底。

1925年,吴宓受聘清华大学,主持筹建国学研究院,这是中国近代文化史上的高光时刻。他的学生回忆,吴宓常常在课堂上像小孩子一样手舞足蹈地说:自己当年请到梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任这四大导师,都是一代宗师;研究院的学生虽然不多,但都成了学术栋梁。吴宓是诗人性格,坦率天真。他筹办《学衡》时,不许别人当主编,说这是“天下的公器”,非得自己来。而筹办国学院时,他谦恭地说自己没有资格,其实只是执行秘书,真正的辉煌属于四大导师。画家陈丹青有一副油画《国学研究院》,画的就是四大导师和吴宓,年长的梁启超、王国维站在中间,年轻的陈寅恪、赵元任在两侧,穿着长衫的吴宓,挨着陈寅恪,背着手站在画面一角,脸上带着得意的微笑。吴宓当时很年轻,只有31岁。陈寅恪也才35岁;但他还不是四大导师里最年轻的,教方言学、语言学的赵元任只有33岁。赵元任我一定要再为你解读一次,他是个神人:在哈佛学的是音乐和哲学,在美国当过物理教授,在到国学院之前,在清华教的是数学和心理学。

吴宓是力排众议,才从国外请回来的陈寅恪。陈寅恪留学18年,虽然深受国外名校教授的佩服,但他超脱于高校规则之外,只对学问感兴趣,不愿意写论文,没有学位。

吴宓为国学院定的办学宗旨是:研究高深学术,注重个人指导,用普通课程和专题研究结合的方式,不惜经费,为中国培养学术通才。学生的水平和授课难度,远远高于普通本科。陈寅恪当时主讲的是佛教历史、东方学,我在为你解读季羡林时说过,陈寅恪为清华外文系本科生开基础课时,他听得如醉如痴,这影响了季羡林的学术道路。而陈寅恪在国学院的专业课,学生们感觉“至多能听懂三分之一”。楚辞专家姜亮夫说:“陈先生广博深邃的学问,我一辈子也摸探不到底。在国学院听他的课,我总是自愧外文太差,很苦恼。”

四大导师各有看家本领,王国维的古代史和文字学,在当时国内是顶尖水平。他上课时,吴宓每堂都去旁听,和学生一起做笔记,他在日记里写:一堂课的注解,要查两三天的书。

1927年6月,出了一件震惊全国的事,王国维在颐和园投水自尽。当时的政治时局对倾向满清的旧学者很不利。王国维做过溥仪的老师,一直不肯剪掉辫子。他一天夜里对吴宓说:我的这条辫子,只能别人来剪,自己怎么能剪呢?说完,二人相对默然不语。

王国维在遗嘱的开头说:“五十之年,只欠一死。经此世变,义无再辱”,也就是说他不愿意再忍受屈辱。他还交代把书籍和手稿交给陈寅恪和吴宓处理。吴宓写到:王先生的舍身是殉清王室。如果以为他只是害怕被军队或学生侮辱,那是不了解他,他有机会去国外躲避。我对他的选择,只有哀悼和尊敬。

对王国维之死,陈寅恪思索得更深入。他写下了著名的王国维纪念碑铭文,这块碑现在立在清华大学的工字厅东南,由梁思成设计。我们都知道,碑文上最著名的一句话是“唯此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。”这是对王国维的评价,也是陈寅恪的学术追求。

陈寅恪说,自由的意志和独立的精神是研究学问的关键。学说是可以商量的,王国维的学问有错误,我也有错误。我也骂过梁启超和胡适,过后大家不存芥蒂。而独立和自由不能妥协,要以生死来力争。王国维之死,不是为了满清灭亡,而是通过一死,来表现自己的意志。我觉得可以这么理解:王国维曾涉足过政治,于是在时局动荡下左右两难,他不能对自己做过的选择装得若无其事。唯一的自由,就只剩下了终结自己的生命。

陈寅恪毕生远离各个政治派别,潜心治学,不是不关心时代,而是要尽可能地守住知识分子的独立人格。“独立之精神,自由之思想”,是他的毕生寄托,这个价值,是超越政治也高于学术的:没有意志独立,哪来的学术自由?所以,人们在谈论陈寅恪的政治观点到底如何时,往往得不出结论。

陈寅恪也劝过吴宓,不要在《学衡》论战和社会活动上倾注那么多精力,吴宓是听得进去却做不到。1933年,他办了12年的《学衡》停刊,主持的另一个文学副刊也改版了,这其实代表着白话文运动的胜利。

他俩同在清华校园,还时常互相通信。陈寅恪1928年结婚前,连生病都是吴宓陪护照料的。对吴宓的私生活,陈寅恪有不能苟同的地方。吴宓性格浪漫,1929年坚持和原配妻子、本书作者吴学昭的母亲离婚,以便去追求心仪的对象,后来也谈过不少的恋爱。对于这些,他连对学生都不隐瞒,还把女朋友的名字写进了诗里。陈寅恪告诫他:还是应该严守传统道德。但他也了解吴宓的性格,说:你现在全无理性,以后回想就明白了。

好,刚才我们说到了陈寅恪的“独立之精神,自由之思想”的来龙去脉。在时间上,这是从他和吴宓订交,到清华共事的前半生。这段时间,他们是象牙塔里的大学者,社会地位高,生活也优越。

而1937年抗战爆发以后,一切就都变了。日军侵入北平,他的父亲陈三立在悲愤中绝食而死,陈寅恪中年后视力出了问题,晚年失明,据说就是因为过度哀伤引起的。他说自己从此“流转西南,致丧两目”,料理完父亲的丧事,带全家逃离了北平,跟随清华大学南迁、他的两箱书在战火中遗失了,他妻子说他“为此几乎得了精神病”。为什么呢?那不是普通的书,他在这些书里写了大量的注释,差不多等于自己的大部分手稿。沿路上,陈寅恪靠仅有的一本材料写成的隋唐制度史,也因为印刷厂被炸而毁掉了。我们今天看到的《隋唐制度渊源略论稿》不是定本,而是大家根据旧文稿和课堂笔记凑起来的。

最后,陈寅恪到达了昆明,和吴宓等各个大学的教授们汇合,在西南联大任教。期间,英国皇家学会曾邀请他去做研究员,在牛津大学任教授,由于德国轰炸英国,没有成行。他还去过一次重庆,蔡元培去世后,国民党想指派亲信继任中央研究院院长。陈寅恪的目的,是去投胡适一票。他在重庆发言:“院长必须是在国际有声望的学者,我们不能选蒋先生的秘书。”

西南联大是教育史上的奇迹。吴宓在西南联大教西方文学史和名著选读,是外国文学专业里学分最多的基础课,也是外系旁听生最多的热门课。他在昆明还留下了很多轶事。他为学生演讲,说自己的一辈子就四个字“殉情、殉道”,搞得大家不知所措。昆明有家饭店起名“潇湘馆”,吴宓觉得侮辱了林黛玉,上门反复纠缠,逼着老板改名字。

陈寅恪在西南联大教“魏晋南北朝”和“佛经翻译文学”等课程。学生回忆:他上课时,用布包提着一大摞佛经放在讲台上,却很少去翻,自己大段大段地背,讲到得意之处,仰面大笑,完全陶醉在学问里。陈寅恪不大翻书,也是因为南下时来不及治疗,右眼彻底失明了。他和北大的文科研究生住一个宿舍楼,学生随时向他请教,他都认真解读,学生回忆说“感觉像生活在古代的书院”。

我知道很多人都有疑问:把陈寅恪的论著列出来,主要是隋唐等时期的断代史;题目也都不大,比如他最后十年时间,靠着口述和听力,完成的《柳如是别传》,是只有野史才感兴趣的话题。那么,他为什么是没人能超越的史学大师呢?

陈寅恪的治学,是先看到大体,再进入细节。陈寅恪不只是史学家,他首先是个思想家,做的是大学问。我们前面说了,他年轻时就用俯视视角,对中国和西方的历史文化做出了总体判断。然后,他再从中寻找关键时期、关键问题和关键人物,之后的研究,就是专攻这些课题。有的人觉得他研究的课题小,是不知道这些课题的关联性和深层次意义在哪里。他研究的佛教,就是中国文化的关键要素;他研究隋唐,因为那是中国历史的大转折;他研究柳如是,既是个人情怀,更是要彻底呈现明末清初的社会面貌。

研究历史文化,不能主题先行。可以大胆设想,但要有一分证据,下一分结论。陈寅恪家传的“义宁之学”,以及整个清代的学术风气,都是重视细密的考据。有的史学家说,陈寅恪的典范风格在于:求真、求精,之后求直、求新。

求真就是确保史料收集考证的完备和确凿,钱穆写完《国史大纲》,请陈寅恪提意见。陈寅恪委婉地说“恨书中所引未祥之处,难以遍检”,实际是批评他引用材料不注明全部出处,不符合学术规范,也不利于学术交流。钱穆承认这确实是一个缺陷。

求精就是从历史材料里榨取信息的能力和技术。有的学者致力于比拼占有的材料多,但是却不会应用,等于是开杂货铺。陈寅恪的求真和求精,是对材料做精选,再重新组合,建立起一个解释框架。这个结构,能容纳之前互相冲突、互相颠覆的历史现象。他的研究,在内行看来,充满了厚度和美感,拥有强大的张力。

比如,在他之前,唐代后期的党争,被认为冲突集中在对科举的不同态度上。宰相牛僧孺的牛党拥护科举,另一派李德裕为首的李党重视门第。但是,李德裕父子也是靠科举上来的,这是怎么回事儿呢?没人能说清楚。陈寅恪考证出来:李家祖上本来是河北的士族豪强,因为塞外游牧民族的压迫,才不得不放弃家族势力范围,迁居洛阳,所以,李家的子弟不得不去考科举了。这背后浮现出来一个大问题:唐代的民族和军事状况,以及政治上的中央、地方分裂,引发了社会中的门第贵族阶级逐渐下降,科举出身的士人开始上升。他的研究组成了新的链条,让人们看到:从一个家族的命运到一个政治事件,再到中国历史上的大转折。

再来说求直和求新。求直就是求真实,以独立的姿态,如实报告自己的发现。求新就是定义新问题,寻找新答案。陈寅恪不是研究语言学的,但他研究佛经时发现了汉语四声的来源。为什么汉语的四声是在公元五世纪、南北朝时代的永明时期突然出现的?他把历史和宗教材料对比到一起,发现当时的佛教研究者,在南京举行了一次集会。在这次集会上,汉族文人从能诵读佛经原文的胡人那里学到了四声的发音方法。陈寅恪推导出来:汉语的四声由西域输入,但是建立在传统的五声理论基础之上。他的这篇论文,是历史研究的副产品,但为语言学界提供了重要突破。他还在佛经中考证出孙悟空、猪八戒的故事原型,也小中见大地揭示了文化交互融合的过程。

陈寅恪作为诗人的儿子,还有用诗歌考证历史的本领。他的经典著作《元白诗笺证稿》,研究的是元稹、白居易的诗,也是研究唐代历史。《全唐诗》有上千个诗人,时代和身份各异,那些诗歌就是一部活生生的唐代社会生活史。比如,陈寅恪对比白居易诗里提到的官员俸禄,发现中央政府的官员收入,和史料记载的完全一致,但地方上的官员收入却出入很大。他研究出来:正史只记载法定的俸禄,而白居易写的是“潜规则”收入。他的考证动用了宗教、民族、社会、文化各方面的知识,比如,《长恨歌》里“渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲”的那个破字是双关语,不只是破碎的意思,还是一个古代音乐术语。

史学进入现代,不再是政治的附庸或文人的爱好,而是专业化、独立化和学院化的学科。陈寅恪的研究,树立了现代史学该有的样子。

陈寅恪最难以超越的一点,在于包容古今中西。在民国学者里,他是极少数不标榜西方学术理论、概念和方法的人。因为他不焦虑,国内学者的西学水平,没人能超过他。他讲课时,要把名词写到黑板上,大家才知道刚才没听懂的那个词到底是德语法语,还是古印度语。对于古今问题,他说自己“为不古不今之学”,他是沿着清代学者的思想脉络,寻找一条让中国文化融入现代形态的路线。他相信,中国借鉴吸收西方文化,要在这条路线上来完成。陈寅恪的学问不中不西,不古不今,因为他的独立精神超出了学科、学术和时代。

最后回顾一下。在上半部分,我主要讲了陈寅恪和吴宓在哈佛成为毕生挚友,共同创办清华国学院的经历。他坚持独立之精神,自由之思想,不只是一种学术态度,更是知识分子的人格尊严。下半部分,我们从西南联大时期的陈寅恪,介绍到他的学术成就。陈寅恪是先建立大学问,再从关键点里小中见大。他的治学求真、求精,求直、求新,从家学起家,包容古今中外,寻找中国文化的现代化之路。

撰稿、讲述:贾行家 脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

陈寅恪的治学,是先看到大体,再进入细节。

-

研究历史文化,不能主题先行。可以大胆设想,但要有一分证据,下一分结论。

-

陈寅恪的学问不中不西,不古不今,因为他的独立精神超出了学科、学术和时代。