《千古文人侠客梦》 贾行家解读

《千古文人侠客梦》|贾行家解读

关于作者

陈平原,北京大学中文系教授,博士生导师,教育部“长江学者”特聘教授、香港中文大学中国语言文学讲座教授,研究领域包括二十世纪中国文学、中国小说与中国散文、现代中国教育及学术史等,先后出版学术著作三十多种,是中国现当代文学研究领域中的一位重量级专家学者。

关于本书

在本书里,陈平原运用小说类型学研究的方法,研究了中国武侠小说和它的千年发展史,对于武侠小说的形态特征、文学和文化意义进行了深入分析,并通过探讨独具中国特色的侠客文化,揭示出武侠小说背后的中国文化精神。本书的学术水平得到了国内外文学研究界的高度认同,同时,也一直深受中国读者的欢迎。

核心内容

侠客形象形成于《史记》中的记载,武侠小说最重要的发展阶段是唐宋豪侠小说、清代侠义小说和二十世纪新派武侠小说。侠客文化的演进,始终跟随着主流社会价值观的发展。中国大众对于武侠小说的痴迷,来自于渴望拯救和被拯救的文化心理,同时,也潜藏着梦想在桃花源里实现自由、从快意恩仇的情节里满足嗜血欲望等无意识内容。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《千古文人侠客梦》,副标题是“武侠小说类型研究”。这是一本文学研究专著,共有230页,我会用大概28分钟的时间为你讲述中国武侠小说的来龙去脉,以及武侠背后的中国文化心理。

在美国动漫进入中国时,有一个堪称完美的翻译,我们把漫画英雄名字里的英文单词 Man,译成了武侠的“侠”,比如把 Spider Man 翻译成蜘蛛侠,把 Iron Man 翻译成钢铁侠,让人物一出场就正邪分明、自带气场。但是,漫画英雄的这个“侠”和中国武侠,内在精神还是大不一样的,根本原因在于,美国漫画和改编电影的受众是美国大众,依据的是现代、多元的价值观;而在中国武侠小说里,侠客们奉行的是中国传统伦理道德。中国读者对侠客有很强的共鸣和代入感,但西方读者很可能理解不了。也就是说,侠客概念是中国文化中的特殊元素,对于什么是侠义,我们是有一套很敏感、辨识度很高的标准的。不过,这套标准的具体内容是什么,又是如何确立起来的,可就不是每个人都能说清楚的了。

本期音频要讲的这本书,对中国武侠小说的发展和形态进行了全面梳理,为我们清楚地讲述了中国人的侠客梦是一个怎样的梦。本书作者是北大中文系教授陈平原。多年来,陈平原一直从事现代学术史和中国当代人文现象等课题研究,出版的学术著作有三十多种,是我国现代文学研究领域中的一位重量级学者。

在陈平原的诸多著作里,这本《千古文人侠客梦》非常有名,同时这也是陈平原很偏爱的一本书。本书出版以后,在当时的学术界很有争议。我们可以想象,这就有点像现在有位文学专家要深入研究玄幻穿越网络文学,总显得有点儿杀鸡用牛刀。所以,书还没有出来,就有很多学者严肃告诫陈平原,“不要做这种自暴自弃的事情。”学术圈里还说他“什么都敢玩儿”。而陈平原认为,雅俗对峙,是当代中国文化发展的重要动力,武侠小说作为通俗文学的代表,没有被专门研究过,这是一个学术空白。

陈平原分析研究武侠小说用的是类型学研究的方法,就是先对文学史上所有相关类型的小说进行分类编组,再从文学批评的角度深入研究相关问题。这本书的内容可不像名字那样浪漫,理论色彩相当强。主体分为九章,前四章考证综述了中国武侠小说从出现、发展到成熟的过程;后四章对武侠小说的形态特征进行了分类分析;最后一章,回到小说类型学的研究本体,对武侠小说的文学和文化意义进行了综述。

虽然直到现在,文学界对“武侠小说有没有研究价值”还没有统一观点,但对本书的专业水平,学术界的评价还是很高的。学者们认为,类型学研究是陈平原教授的专长,在这本书里,他精准还原了武侠小说的特性和文化背景,分析得相当深入,并且,由于陈平原具备跨学科的眼光,书中的结论超出了文学研究范畴,还可以用来解读游侠诗歌和武侠电影,对相关文化史研究也很有启发。

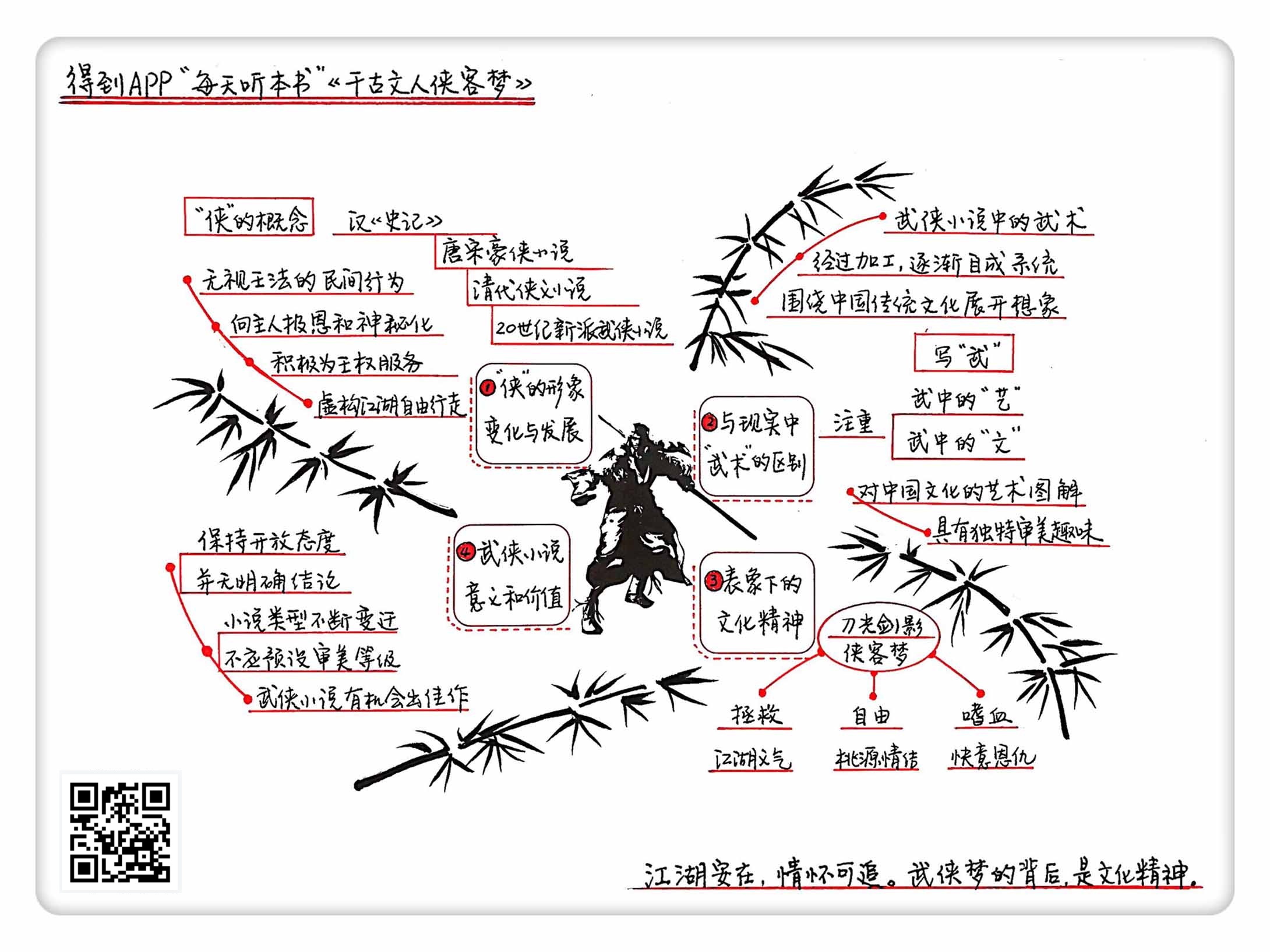

接下来,我们会讲到四个问题。一、侠的形象和标准是怎样出现的,又是怎样变化的?二、武侠小说中武术有什么特点,和现实中的武术又有什么区别?三、武侠小说刀光剑影的表象和我们的侠客梦,体现了什么文化精神?四、我们又该怎样认识武侠小说的意义和价值?

我们先来看看侠客是什么时候出现的,侠客的行为有什么特点。

“侠”的概念最早出自《韩非子》,你可能听说过那句很有名的“儒以文乱法,侠以武犯禁”,这就是侠的出处。韩非子是法家的代表人物,在战国时期,他的智慧、学识和文字功夫都是顶尖级的,他做的国家制度设计是非常严酷的。在韩非子看来,要建立国家法令的权威,必须除掉两类人,一类是儒,另一类是侠。因为儒生的学说会扰乱法纪,进而动摇君主的观念;而游侠聚众持有武装,标榜个人气节,会破坏国家禁令。按照北大中文系教授李零的考证,当时的儒和侠来历相似,通称为游士,就是游荡的士人。在春秋时期,士人是低等贵族,凭能力为国君服务。士人所接受的贵族教育文武兼备,在庙堂上,他们是文雅的君子,到战场上就要冲锋陷阵。到战国时期,旧贵族阶层崩溃,他们流落到民间成为游士,有的做了儒士,有的就做了游侠,各代表旧传统的一面。

历史上对侠客这个群体最早的详细刻画,是《史记》中的《游侠列传》。司马迁写的是从汉朝初年起的几代布衣之侠,也就是身穿布衣、居住在市井里的平民侠客。这些平民侠客的特点是,无视朝廷法令,只按照个人心中的道义来行事,他们一方面行事偏执、睚眦必报、心狠手辣,另一方面也重誓言、轻生死,不计个人安危解救他人脱离苦难。由于行为豪迈,仗义疏财,他们的身份虽是平民,但在当时都拥有非常高的知名度和影响力。司马迁对游侠精神是相当赞赏的,他还特别激愤地强调,绝不能把这些平民侠客和那些依仗财势、欺凌弱小的凶暴豪强混为一谈。

另外,我们知道,《史记》里还有另一篇《刺客列传》,在司马迁的分类里,刺客和侠客是有明显区别的:刺客们搞暗杀,是为了报答贵族对自己的知遇之恩,是从个人情感立场介入权力斗争;而侠客们是为没有关系的人主持正义,甚至冒着生命危险而牺牲自己。但另一方面,侠客们的行为是违背法制的,这与西汉初年处在由封建制到郡县制过渡期皇权不集中有关。侠客们对公权力采取的是无视态度,与人建立的是私人关系,游侠的侠义精神跟儒家思想中的仁义相比,更加直爽,更加个人化和民间化。

这是历史上早期真实的侠客形象。那武侠小说中的侠客形象都是经过艺术加工的,他们又有什么特点呢?按照陈平原的研究,武侠小说的重要时期一共有三个。第一个是唐宋豪侠小说时期,算是萌芽时期。最早的武侠小说就是从唐代的传奇小说开始的,这个时期的小说为后世武侠作家提供了灵感和想象来源。第二个是清代侠义小说时期,算是成熟时期。此时,经过明代话本、章回小说的积累,武侠小说的形式已经相当成熟了。第三个是二十世纪开始至今的新武侠时期,武侠小说出现了很多流派,开始百花齐放。

用类型研究的方法对比这三个时期的武侠形象,我们会发现,侠客的标准是在一直变化的。在这个过程里,有些标准是相对稳定的,像维护传统伦理、扶助弱小、恩怨分明,但很多标准是在变化的。其中,变化最大的一条,是侠客与皇权的关系,以及侠客行为中的自由自主成分。对这个变化,我们先要明确一点,武侠小说是将侠客梦转化为通俗文学,通俗作家们既不会冒险提倡新观念,也不会死抱住明显过时的伦理不放,他们设计侠客形象的原则,是要符合当时社会的主流价值观,所以,武侠小说会有比时代主流思潮慢半拍的现象。

我们先来看唐宋豪侠小说。唐代传奇中的侠客,已经和司马迁笔下的游侠形象大不一样了。唐代的侠客形象开始融入主流价值观念,小说家们喜欢写的游侠经历是这样的:早期浪迹天涯,有一些不法行为,后来到边关为国征战,然后立功受赏,重新回到了文明社会。在唐宋小说里,侠客的行为有三大主题,也就是学艺比武、仗义行侠和报恩报仇。

我们刚才说过,在司马迁的时代,报恩更像是刺客们的逻辑,侠客并没有忠君敬主观念,而唐宋小说中的侠客已经表露出了明显的依附关系。比如,唐代有篇传奇小说《昆仑奴》,记载的是主角昆仑奴如何帮主人家的少爷拐走了另一个大官的歌女,又如何独自逃脱了追杀。故事刻画得很精彩,但是主角昆仑奴这类形象只是在替主人做事消灾,不再像汉代侠客那样具有独立人格。

还有一些侠客小说的情节,既没有仗义行为,也没有报恩报仇,只是描述了侠客们神奇的武术和法术,带有表演和游戏性质。刚才我们说过,汉代的真实侠客生活在市井里,和世人关系比较密切,但唐宋时期的豪侠小说,由于开始大量渲染武功和法术,侠客的形象变得越来越神秘,日常神龙见首不见尾,是过着特殊生活的人。特别是其中的女侠,被描绘得既神秘又无情,言行不可捉摸,成为一类独具魅力的文学形象。

在清代的侠义小说里,侠客的最重要标准是忠义,代表性的形象是:在个人行为上严守礼法,选择投靠清官,为清官保驾护航、办案抓贼,甚至直接消灭江湖同道。比如《三侠五义》里的展昭,就为包公忠心耿耿地办案。这类形象是符合历史真实的,侠客属于不稳定因素,任何统治集团都不会容忍他们来争夺权威和民心,朝廷对他们要么是诛杀,要么是收买,没有第三种选择。所以,在任何历史时期,侠客的日子都不好过,司马迁记载的那类不与权力合作的侠客,下场基本上都是被满门抄斩。到了清代中期,皇权高度集中,与官方对抗的侠客更是没有立足之地,民众也早就对反清复明不感兴趣,社会上普遍羡慕替朝廷出力而取得荣华富贵的人,这是清代侠义小说的思想基础。

到了近代,读者们不再对旧的侠义小说感兴趣,到二十世纪初,出现了新派武侠小说,从二三十年代开始一直延续到金庸古龙时代。这个时期的武侠小说特点是逐渐形成了很多流派,比如言情武侠、神魔武侠、社会武侠等等。而且,作家们开始借鉴西方小说手法,情节也变得越来越丰富奇幻,越来越有作者的个人风格,书中的侠客形象也越来越天马行空、独立不羁。这个时期的武侠小说,通过虚构一个不受朝廷管辖的江湖世界,实现了自我解放,侠客们在这种架空世界里自由潇洒活动,侠客梦的色彩变得更加浓重了。像令狐冲、李寻欢这样既行侠仗义又个性不羁的侠客形象只能出现在这个时期,这也是因为只有现代的读者才能理解和接受。

在这里,陈平原还解答了该如何从历史视野来看待武侠小说的问题,小说中的侠客们从追随清官到反抗朝廷,再到追求自我,反映了时代思想变化,需要在文化背景里解读。单从是不是跟朝廷合作这一点上,并不能判定武侠小说的高低。如果指责侠客承认皇权正统、追随清官就是奴才心理,这属于用今天的立场苛责古人,对于文学批评没有帮助。比如说,谁也不能保证,今天读者所推崇的杨过和乔峰,在将来会不会变成受人嘲讽的“怪物”形象。与其批评通俗小说的价值观,不如把它们作为时代文化样本进行客观观察。可以说,不同时代的大众观念,决定了小说中的侠客形象。

说起侠,自然离不开武。其实,在史料记载里,游侠和武术关系并不密切,《史记·游侠列传》里就没有提到过武功。真实的游侠和刺客当然要拔刀动武,但按照记载来看,应该并没有什么神奇功夫,主要依靠的是勇气、熟练程度和力量,而武侠小说是绝对离不开武术的。

小说中的武术和真实的武术不同,它的特点是:经过小说家的不断加工,逐渐自成系统。

在唐代豪侠小说里,侠客的武功构成不仅包括古代的搏击术,而且还有道术和药物。像晚唐时期的传奇小说《聂隐娘》,女主人公聂隐娘就身兼这三种武功:她使用匕首刺杀大官僚,用的是近身拳术和刀法;她和大反派斗法,使用了化身术;另外,小说里还出现了能化掉尸首的药,这种药到底是出自文人的想象,还是因为当时中国已经发现了无机酸,还不能确定。

唐传奇对武术打斗的场面描写很少,到了明清时期,中国武术有了很大发展,军中和民间兴起了许多武术门派,而且产生了内家拳、外家拳的分别,这让武侠小说的素材变得丰富起来,场面也更加热闹好看了。清代侠义小说中的武术已经形成了完整系统,而且幻想色彩越来越重,既有以宝剑为代表的兵刃拳脚,又有内功、暗器功夫、使用毒药和点穴等秘技,还有一些类似魔法和巫术的成分。到了新派武侠小说时期,作者通常要花费大量的篇幅来设定武林门派的格局,探讨武学境界,不同门派人物的武功也有了正义和邪恶的区别。

武侠小说中的武术,另一个特点是围绕中国传统文化展开想象。

在近代武侠小说家里,除了平江不肖生等个别作家,大多数都不会武功,他们的写作来源就是书本知识和想象。无论是自觉还是不自觉,作家们都会把这种想象和中国文化联系在一起,这在金庸的小说表现得尤其鲜明,他能够纯熟地应用传统文化元素构筑武侠世界。比如,降龙十八掌的招式出自《周易》的卦辞,逍遥派的武功来源于《庄子》的意象。在金庸笔下,武术高低之分在于对武学境界的领悟,而这种领悟力依赖的是对传统文化的理解。金庸写的虽然是武,但实际上更注重的是武中的“艺”和武中的“文”,所以,金庸的小说被视作了解中国文化历史的一条捷径。

佛教和道教文化对武侠小说的影响尤其深厚,在武侠小说的通常设定里,少林武当是天下武林正宗,少林方丈和武当掌门是武术和精神的双重领袖;而佛家道家思想更是渗透进了小说深处,成为化解恩怨、寄托人物命运的精神支柱。

中国读者对于这样的武术遐想,自然有很高的文化认同:比如内功这样的武术系统,比如“无招胜有招”这样的武学修养,比如宝剑这样的代表性器物,比如扫地僧这样的传奇人物,我们都能理解和接受,而且陶醉于其中。这样玄妙夸张的描写,也远远比真实搏斗场面更吸引人。但合上书页,我们还是要明白,小说里的功夫,是对中国文化的艺术图解,和真实的搏击关系不大,没必要代入现实世界。

比如说,现代搏击运动基于生理科学,像“拳怕少壮”的年龄差,像重量级别和技术训练水平差异,都是难以跨越的障碍。在拳击里,轻量级不能挑战重量级;拳王阿里没法和比他年轻24岁的泰森对阵;中国拳击名将邹市明赢得金腰带,是通过和其他拳手一样的技术,并不靠十三太保横练的金钟罩,这些都是常识。像武侠小说中那种老年人的内功和武力值最高、隐世高手一出山就拿到世界搏击大赛冠军的场面,在现实中是不太可能出现的。

我们说完了武侠小说中的“侠”与“武”这两个词,下面再合起来说说,为什么几千年来的中国人,尤其是文人,都会对武侠二字如此痴迷,这种痴迷背后是一种什么样的文化心理?

说起这个原因,用一句话来概括,可以说都是来自于对现实的不满和无奈。不过,我们还要再进一步解释,为什么几千年来,中国人选择用侠客梦来抒发不满和无奈?按照书中提供的线索,我们可以从这个侠客梦里分解出三个关键词来:就是拯救、自由和嗜血。

对大众读者而言,侠客梦是一个关于拯救的梦,这是武侠小说的根本观念。人们喜爱武侠小说,或者出于对现实的无力感,内心祈求他人来拯救自己,或者干脆自己幻想化身为书中的侠客,通过拯救他人来寻求精神满足。

在中国人看来,侠客是一种特殊的精神气质和文化精神。中国人虽然流行“各人自扫门前雪”这样的处世格言,但“不管闲事”并不是真正的国民性,影响中国人的儒家佛家思想都有胸怀天下、悲天悯人的情怀,“爱管闲事”其实才是我们的本性,只是被现实教育得不敢管了而已。侠客们的路见不平,其实也就是管闲事,因为他们有能力,所以管得了、管得好,于是,越是在现实里不容易获得仗义豪杰行动,越是放到武侠小说里去尽情追求、尽情实现。按照美国哲学家悉尼·胡克的分析,这种寻求英雄的公众心理,来自于对心理安全和情绪稳定的渴望,希望在别人的荣耀和成就里获得一份补偿安慰,但这也是一种逃避责任的做法,久而久之,公众会自觉地把自己置身于弱者地位,寄希望于等待被拯救。

对于文人,特别是武侠文化的创作者来说,则更多地体现为自我拯救,按照哲学的说法,就是超越自身生命的有限性。侠客的任侠使气,快意恩仇,不仅是解救他人,同时也是自我实现。这种豪爽生活,向来是中国古代文人最渴望的理想境界,而自从唐代的边塞诗人以后,多数文人被孔孟之道束缚,躲在书斋里,只能悄悄地做侠客梦,向往这样的自我拯救。

比如鸳鸯蝴蝶派小说的代表作家张恨水,在谈到为什么写武侠小说时说,他的父辈生性豪侠,而他自己却既没有侠气,又没有力量,他是出于惭愧才写武侠小说的。这种理想也有它的可贵之处,如果说一个人从没有体验过侠客的豪爽,也确实是种人生遗憾。本书的名字是《千古文人侠客梦》,也许就是因为,千年以来文人这个群体对于侠客梦的象征色彩感触最深,也最沉痛。

幻想被拯救和自我拯救,是武侠小说背后比较明显的文化心理,此外,还有一些潜藏的文化心理,最重要的一个,是对于自由的幻想,陈平原称之为“桃源情结”。

武侠小说最重要的文化价值之一,是构建了一个特殊的江湖世界。这个江湖,不是现实中江湖艺人们跑码头闯江湖的那个江湖,而是一个被无数说书人和小说家渲染过的、与现实生活隔绝的独立幻想世界。比如说,在这个幻想世界里,正邪两派杀得昏天黑地、血流成河,官兵们却从来不介入,侠客们也不存在手头拮据和生计问题。正是因为侠客在王权专制下没有生存空间,小说家们才要描写一个虚拟的世界,满足于虚构一个不受王法束缚的法外世界、化外世界,这是中国人古老的“桃花源梦”。似乎,只有在这种架空的江湖世界里,人们才可能实现对自由的渴望。

中国人的侠客梦也有明显的缺陷,最突出的一个是嗜血心理。

侠客们的处世法则,不仅是要报恩报仇,而且还要快意恩仇,也就是只有手刃仇敌才能获得复仇快感。他们行侠仗义也是如此,就是自己掌管正义,既当法官又当刽子手,完全无视法律。这种心理是从汉代的游侠精神传承下来的。而且,很多武侠小说里记载的复仇和惩罚手段都相当血腥残忍,而这种血腥,又是为了满足大众读者。新派武侠小说出于文明社会的伦理压力,对侠客的杀人行为进行了道德化描述,比如洪七公自称“一生杀过231人,个个都是恶徒”。但真正值得深思的是,这种描写一直被读者广泛接受和欢迎,这一点其实并不美好,即使所杀的是恶人,但从对杀人的描述里获得乐趣,感到痛快,也仍然是嗜血欲望的表现,这也许是现代新武侠小说应该继续转变的一面。

我们不妨跟漫画里的蝙蝠侠做对比。漫画里有一个大反派,就是小丑。在漫画和电影情节里,蝙蝠侠一直在抑制想要杀死小丑的冲动。他知道不杀死小丑就等于放虎归山,但他又坚信任何人都没有随意杀人的权力,如果杀死一个恶人,本质上就背叛了文明和法律,和罪犯没有区别。在很多武侠读者看来,蝙蝠侠的行为是迂腐甚至愚蠢的,在漫画里,这种信念也确实导致了悲惨的结果。这样的情节设计,在中国武侠小说中几乎不可能出现,这暗示了中西文化心理上的一个不同之处。

本期音频讲的是武侠小说,但我们刚才说的三个话题都是在围绕中国文化来谈的,还没有说到武侠小说的文学价值,本书在这个问题上保持的是开放态度,并没有做出明确的结论。

过去,武侠小说有没有文学性,在主流文学界是个根本不用讨论的问题,不成文的默认观念是:像武侠小说这类题材,是天生不能成为主流文学的。五四新文学以反对通俗小说起家,也一直在影响今天的文学研究取向。如今,研究武侠小说虽然不算什么新鲜事,但也没有得到国内文学界的普遍认可。这类现象,在世界文学圈也不罕见。当代许多文学大师都认为,英国小说家格雷厄姆·格林是20世纪最伟大的作家之一,他虽然先后21次进入诺贝尔文学奖终审提名,但连他自己都说,他是肯定拿不到那个奖的,原因就是他的许多小说都属于悬疑推理类型,而且很畅销,对于评审委员会来说,写推理小说相当于格调不高,这是个半公开的秘密,所以格林一直没获得过诺贝尔奖。

而陈平原认为,小说类型会不断运动变迁,不应该预设审美等级。某些小说没有产生艺术价值高的作品,并不等于这种小说类型就天生低级,将来的武侠小说完全可能创造出不一定被武侠迷广泛接受、但艺术上比较完美的作品,从而改变批评界对这种小说类型的看法。陈平原的意思应该是,直到他写作本书时,还没有产生学术界公认的具有高度文学价值的武侠小说,但就武侠文化对中国人的深刻影响而言,今后一定会有优秀作家去不断尝试,武侠小说是有希望的。

也许,我们不该怀疑这种希望,像摇滚乐、电子游戏、电视剧,这些都是曾经被轻视的艺术形式,但是人们在这些艺术形式里都获得过深层次的情感体验和精神震撼,只要足够诚实,就应该承认那确实是高超的艺术。在武侠小说写作上,张大春、张北海等许多优秀作家也都进行了尝试。也许,我们还可以对网络玄幻文学持有类似的开放态度,并不是对它们降低评判标准,而是给予平等的机会。

最后,我们回顾一下本期音频的主要内容。

一、根据陈平原的类型研究,侠客概念出现于汉代《史记》中的记载,武侠小说最主要的几个阶段是唐宋豪侠小说时期、清代侠义小说时期和二十世纪新派武侠小说时期。在这个过程里,侠的概念经历了从无视王法的民间行为,到唐宋时期的向主人报恩和神秘化,到清代时积极为王权和清官服务,再到现代小说中在虚构江湖里自由行事这四个阶段。

二、武侠小说的武功,最大的特点是基于中国文化的丰富想象,这种想象深受佛道文化影响,表现出了独特的审美趣味。

三、大众读者对武侠小说的痴迷背后,具有渴望拯救和被拯救的文化心理,同时,也潜藏着梦想在桃花源里实现自由、从快意恩仇的情节里满足嗜血欲望的无意识内容。

四、对于武侠小说的文学价值,陈平原认为,不应该以类型来预设小说的高低,武侠小说仍旧有机会产生高质量的文学作品。

撰稿:贾行家 脑图:摩西 转述:李璐

划重点

1.不同时代的大众观念,决定了小说中的侠客形象。

2.武术小说中武术的特点是,最大的特点是基于中国文化的丰富想象,这种想象深受佛道文化影响,表现出了独特的审美趣味。