《十八岁出门远行》 杨以赛解读

《十八岁出门远行》|杨以赛解读

你好,欢迎“每天听本书”,今天为你解读的书是《十八岁出门远行》,这是余华的一本短篇小说集。

余华是中国现代文学不容忽视的一位作家,20世纪60年代生人,80年代开始写作,90年代写出了像《活着》《许三观卖血记》这样足够载入文学史的小说。他的文学成就不容置疑,另外他还收获了巨量的读者,《活着》堪称是中国最畅销的小说之一,而且至今仍占据很多图书销售榜的榜首位置。“得到听书”此前解读了余华最负盛名的两部长篇小说,《活着》和《许三观卖血记》,但今天我们要来读余华的短篇小说,尤其是他发表于1987年的成名作。

《十八岁出门远行》这本书收录了10篇余华早期最具代表性的短篇小说,其中包括了余华的成名作,也就是和书名同名的《十八岁出门远行》。哈佛大学教授王德威曾评价说,“《十八岁出门远行》预告着余华‘现象’的到来”。作为余华创作生涯的起点,这篇小说呈现出来的很多特质几乎贯穿了余华后来的所有写作,所以想要进入余华的文学世界,这篇小说可以说是一把不可或缺的钥匙。

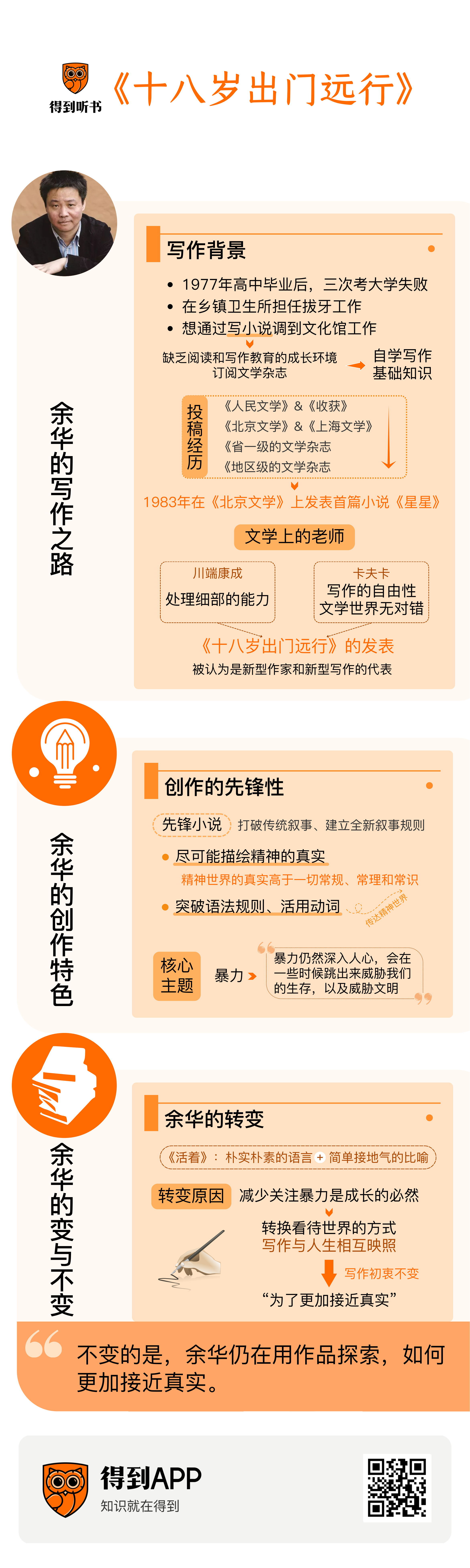

接下来的解读中,我们会着重来探讨这篇小说,同时也会提及书中的其他一些小说。第一部分,我们来看余华是怎么走上写作之路的,这其实也是《十八岁出门远行》这篇小说很重要的一个写作背景。第二部分,我们来细读《十八岁出门远行》这篇小说,并借此来探讨余华的创作特色。第三部分,我们来看余华在《十八岁出门远行》之后,尤其是从90年代至今的创作,他有哪些“变”与“不变”。

我们先来看第一部分,余华在很多地方讲过他是怎么开始写小说的,他用八个字总结:“想睡懒觉,想不上班”。

1977年高中毕业后,余华考了三次大学没考上,后来放弃了,去乡镇卫生所找了份工作,给人拔牙。这份工作一周工作六天,每天工作八小时,余华对此深恶痛绝,尤其在他看到有些在县文化馆工作的人,整天在大街上游玩,他觉得生活很不公平。他自此每天都在想要怎么才能调到文化馆工作,想出来的唯一办法就是写小说,只要能发表一篇小说,他就有机会调过去了。有媒体采访过余华当年工作过的这家卫生院的院长,院长透露余华这个人上班经常迟到,教育了很多次没办法,就专门为了他装了一个上班铃,这个铃后来一直挂在那儿,他们都叫它“余华铃”。院长可能不知道,当时的余华根本无心上班,他满脑子想的都是怎么写小说。

余华成长的年代,是没什么书读的年代,余华说他中学可能也就读了10本书,还是没头没尾读下来的。另外,学校里也不怎么教写作,顶多抄一抄报纸上的文章,所以一开始要写小说的时候,余华连分行怎么分、标点符号怎么点都不知道。但他铁了心要学写小说,他订了两份文学杂志,《世界文学》和《外国文艺》,由此开始一点一点阅读、一点一点写。他回忆说:刚开始很艰难,坐在书桌前的时候,脑子里什么都没有,逼着自己写下来。写出一篇来,就立马拿去投稿。余华曾形容,80年代初对于刚开始写作的无名之辈是最好的时代,因为一切刚刚起步,老一代作家的作品和刚开始出名的作家的作品,加起来也不够填满中国那么多文学杂志的版面,所以当时的编辑们都会认真读自由来稿。余华初生牛犊不怕虎,上来就投级别最高的文学杂志《人民文学》和《收获》,退回来后把他们的信封翻个面,用胶水粘一下,又寄去级别稍低的《北京文学》和《上海文学》,又退回来后,就寄到省一级的文学杂志,再退回来,再寄到地区级文学杂志。余华笑说,当时他的手稿走过的城市比他后来去过的城市还要多。

1983年,余华终于在《北京文学》上发表了自己的第一篇小说《星星》。这是一篇还比较稚嫩的小说,但这篇小说已经足够让他从卫生院调入文化馆了。余华在他一篇散文中提到,1985年,也就是发表这篇小说的两年后,他去几家文学杂志的编辑部,发现成名作家和已经发表过作品的作家黑压压一大片,光这些作家的新作已让文学杂志的版面不够用了,所以文学杂志很少再看自由来稿,可能拆都不拆就塞进麻袋让收废品的拉走了。余华因此说:“我很幸运,假如我晚两年写小说,现在我还在拔牙,这就是命运。”

余华去文化馆上班的第一天,故意迟到了两个小时,他想说反正这些人整天就在大街上,应该没什么事,结果去了之后发现他竟然还是第一个到的,他马上觉得“这个单位来对了”。在文化馆,余华有了更多的时间阅读和写作。他说他在文学上的第一个老师是日本作家川端康成,1983年到1985年期间,余华把川端康成所有在中国出版的小说都读了,余华说:“我很幸运第一个老师是他,他教会了我处理细部的能力,这样的能力决定了一个作家能走多远。”

余华的另一个老师是卡夫卡。1986年,余华从海盐去杭州,和一位作家朋友去书店买书,他们看到一本《卡夫卡小说选》,只剩最后一本了,朋友抢先买下了,余华想要朋友把这本书让给他,但朋友不让,因为当时的书基本都只印刷一次,错过了就很难再买到了。朋友还就此提到《战争与和平》,说当时错过后就再也没在书店看到过了。余华想起在海盐的书店里还有一套,就提出用《战争与和平》换《卡夫卡小说选》,朋友同意了。《战争与和平》的价格是《卡夫卡小说选》的四倍,但余华觉得这是一笔很值的交易。余华看的第一篇卡夫卡的小说是《乡村医生》,他的牙医经历让他本能地被这个题目吸引了。《乡村医生》写的是一个医生出急诊的故事,听上去是一个很正常的故事,但卡夫卡却在正常之中写出了无尽的荒诞。用余华的话说,“小说里有一匹马,说有就有,说没有就没有,没有任何逻辑性,但是又觉得很合理。”余华说卡夫卡让他知道写作是自由的,想怎么写就怎么写,不用担心自己这样写那样写是否正确,因为文学的世界里根本不存在对错。可以说余华在80年代中后期的写作,都带有强烈的卡夫卡痕迹,包括我们今天要讲到的《十八岁出门远行》。

1986年10月下旬,余华在一张报纸的夹缝中读到一则新闻,说一辆装满苹果的卡车在路上抛锚了,结果住在附近的人把车上的苹果全抢光了,余华被这条新闻吸引,决定要据此写一篇小说。他没怎么构思,一天就完成了初稿,这篇小说就是后来震惊了整个中国文学界的《十八岁出门远行》。当时《北京文学》的副主编李陀在看了这篇小说后,指着手稿对余华说:“你已经走在中国文学的最前列了。”李陀后来还在他自己的书里更具体讲到当时的情景,他说:“《十八岁出门远行》的阅读一下子使我‘乱’了……我该怎么理解这个作品,或者我该怎么读它?我有一种模模糊糊的预感:我们可能要面对一种新型的作家以及我们不很熟悉的写作。”《十八岁出门远行》后来在《北京文学》1987年1月号上发表,并且发的是“头条”,余华就此彻底打响了名声,算是正式出道了。

那这到底是一篇怎样的小说呢?接下来,我们就一起来读一读这篇小说。

小说以第一人称叙述,开头是这样写的:“柏油马路起伏不止,马路像是贴在海浪上。我走在这条山区公路上,我像一条船。这年我十八岁,我下巴上那几根黄色的胡须迎风飘飘,那是第一批来这里定居的胡须,所以我格外珍重它们。我在这条路上走了整整一天。”

实话说,这是一个令人有点捉摸不透的开头。一个不知道从何而来,也不知道要去向何处的少年出现在我们的视野里,而且说起话来奇奇怪怪的。莫言曾写过一篇《清晰的说梦者》来分析《十八岁出门远行》,他将这篇小说视作一个梦,梦里的事情总是充满了突兀和不确定,你只能跟着意识流淌,流到哪儿算哪儿。余华用这样一个让人有些不明所以的开头,邀请你进入一个梦,用莫言的话说,“一个随着起伏的海浪漂流的旅途开始了”。

再往下看,少年回述起这天路上的一些经过。中午的时候,他遇到过一辆汽车,他站在路旁朝汽车挥手,但司机根本不停,一闪就过去。少年还在汽车后面拼命追了一阵子,一直追到汽车彻底消失在视野,但没搭上就没搭上,那时还早,可现在已经黄昏了,少年想现在要有车,他会躺到公路中央去拦它,可他再没看见车。另外,旅店也还不知道在哪儿,余华写:“公路高低起伏,那高处总在诱惑我,诱惑我没命地奔上去看旅店,可每次都只看到另一个高处,中间是一个叫人沮丧的弧度。尽管这样我还是一次一次地往高处奔,次次都是没命地奔。”

终于,少年看到了一点什么,不是旅店,而是一辆汽车。汽车停在公路低处,司机的脑袋塞在车头里,似乎是在修车。少年走过去说,老乡,你好。司机不理。少年又说,老乡抽烟。司机这才把头从车头拔出来,接过了烟。少年心想抽了我的烟,总得让我坐车吧,他还闻到了车厢里的苹果的味道,决定一会儿要吃上几个。但没成想司机突然推了他一把,然后说滚开。紧接着司机钻进车,发动车准备走。少年立马跑到另一侧,拉开车门钻了进去,然后朝司机大吼,你嘴里还叼着我的烟呢。司机这时态度缓和下来,问说,你要去哪儿。少年说随便。司机发动车,朝少年来时的方向驶去。

路上,少年和司机聊起来。少年问,你到什么地方去。司机只说,开过去看吧。余华在这里写:“现在我根本不在乎什么旅店,这汽车这司机这座椅让我心安而理得。我不知道汽车要到什么地方去,他也不知道。反正前面是什么地方对我们来说无关紧要,我们只要汽车在驰着,那就驰过去看吧。”

但好景不长,汽车在上坡时抛锚了,余华形容“车像死猪那样突然不动了”。司机又爬上车头开始修车,过了一会儿他把头拔出来,望向少年说,完了,修不好了。少年问那怎么办。司机漫不经心说,等着瞧着吧。少年坐在车里等着,越发焦虑起来,想着旅店还没找到。余华是怎么形容少年这刻的焦虑的呢?他说少年的脑袋没了,脑袋的地方长出了一个旅店。而司机,他在公路中央做起广播体操,从第一节做到最后一节,做得很认真,做完又绕着汽车小跑起来,少年心想他可能是在驾驶室里待得太久,现在需要锻炼身体了。

不一会儿坡上有五个骑着自行车的人来了,少年马上迎上去喊,老乡,你们好,这附近有旅店吗?这五个人没回答,只问说车上装了什么。少年说是苹果。接着这五个人中的两个立马爬上汽车,翻下来十筐苹果,然后掀开往自己筐里倒。少年冲上去责问你们要干什么。谁也没理他,继续倒苹果,少年上去抓住一个人的手,但很快他被人打出几米远。余华形容说:“爬起来用手一摸,鼻子软塌塌的像是挂在脸上,鲜血像是伤心的眼泪一样流。可当我看清打我的那个身强力壮的大汉时,他们五人已经跨上自行车骑走了。”

但这还没完,很快坡上有更多人骑着自行车来了,每辆车后面都有两只大筐,还有一些人带着孩子来了。他们迅速把汽车包围,然后发疯般地往自己筐里倒苹果,没多少工夫车里的苹果全到了地上。紧接着几辆手扶拖拉机来了,也停在了汽车旁,开始有人往拖拉机上装苹果。少年扑上去,大骂强盗,于是又挨了一顿揍,这次他倒在地上再也爬不起来了,只能看着他们乱抢苹果。他这时注意到司机,他站在远处朝少年哈哈大笑。少年说,我只能用眼睛看着这使我愤怒的一切,我最愤怒的是那个司机。

后来苹果被抢完了,这些人开始拆车,卸走了轮胎,还将木板也全部翘走了,之后陆续散去,道路上变得越来越干净。最后几个人走时还不忘检查一遍有没有漏拿什么东西,最后他们拿走了少年的红色书包,这书包里有他的衣服、食物、书和钱。天黑下来,只剩少年和汽车在路上,余华写道,“我无限悲伤地看着汽车,汽车无限悲伤地看着我”。紧接着起风了,少年打开车门钻进车里,听着外面越来越大的风声,他感到一丝庆幸,还好这群人没把座椅撬走,他想:“这汽车虽然遍体鳞伤,可它心窝还是健全的,还是暖和的,我知道自己的心窝也是暖和的,我一直在寻找旅店,没想到旅店你竟在这里。”

这时小说就到了尾声。少年躺在汽车的心窝里,想起一个下午,他回家看见父亲正在整理一个红色的背包,他问父亲,爸爸,你要出门?父亲说,不,是让你出门,你已经十八岁了,你应该认识一下外面的世界了。余华接着写:后来我就背起了那个漂亮的红背包,父亲在我脑后拍了一下,就像在马屁股上拍了一下,于是我欢快地冲出了家门,像一匹兴高采烈的马一样欢快地奔跑了起来。小说就此结束。

不知道听到这里,你是怎样的感受呢?坦白说,我初次读这篇小说时,我最大的感受是我没读懂。小说其实就讲了抢苹果一件事,但余华没有讲任何的前后经过,这件事突然就发生了,然后也突然就结束了,留下处在惊愕中的少年,和处在惊愕中的我们。不过,我们不用为我们的“看不懂”感到不好意思,在这篇小说发布之后,很多的文化名人也表示看不懂,包括前面我们提到的李陀,还有著名作家王蒙当时也直言对这篇小说是“理解又不理解”。

如果你去搜这篇小说,应该能搜到大量对这篇小说的解读,有些甚至细致到抠每一个字眼,以此来还原整个故事。这有点像现在的一些烧脑电影,看完还不够,还得再找剧情解析再看一看。这种局面的出现,可能跟这是一篇先锋小说有关。所谓先锋小说,就是要打破传统叙事、建立全新叙事规则的小说。《十八岁出门远行》是中国先锋文学的代表作,余华也一度被称为先锋文学代表作家。余华在创作谈中提到过,写作《十八岁出门远行》时,他正处在要确立自己写作态度的时期,他想要明确自己究竟要为何写作,他在写作上的努力是为了什么?他当时的一个很大困惑是,他觉得很多小说读起来都很虚伪,有些小说很努力地写实,但你却觉得它越写越不真实,反倒是在一些明显充斥了想象、不合理、不可能事情的小说,比如卡夫卡的小说中,你感到了一种真实。这让余华思考,小说里的真实到底是什么,以及要怎么才能更加接近真实。余华的结论是,对于任何个体来说,真实存在的只能是他的精神,所以小说应该尽可能描绘精神的真实。举个例子,当你要描写一把椅子,你可以就老老实实地描写这把椅子的外观构造,这是一种所谓的真实,但人毕竟有各种各样的人,同样一把椅子在一个疯狂的人眼中,它可能会变形,这个时候你去描写一把变形的椅子,这同样是一种真实,是一个疯狂的人的真实,这样的真实其实就是一种精神上的真实。余华尝试了很多手段试图抵达这种精神的真实,最明显的就是语言了。在前面的解读中,我特地读了一些原文里的句子,从这些句子中你会发现余华常常突破语法规则、活用了很多动词,比如他不写胡须长在下巴上,他要写胡须“定居”在下巴上。他还会毫无限制地展开联想,写出像“脑袋没了,脑袋的地方长出了一间旅馆”这样的句子,这一切都是为了传达少年的精神世界。在余华的创作中,精神世界的真实高于一切常规、常理和常识,这也是他创作的先锋性所在。

我们今天读这篇小说的重点不在于还原和细究这篇小说的情节,正如莫言所说,梦就是没有确定意义的,你不能跟梦去讨要一个答案,或者跟梦细究它为什么是这样,重要的是这篇小说整体上传递出来的精神和感受。余华自己也说过这样的话,他说,阅读真正意义上的文学作品的反应不应该是懂和不懂,应该是读起来费劲和不费劲、感受到了和没有感受到、愿意读下去和不愿意读下去。

那这篇《十八岁出门远行》给人的感受是怎样的呢?我在这里说说我的,“十八岁出门远行”这个题目,其实带有一种探索和希望的感觉,“十八岁”“出门”“远行”每一个词都似乎有一种成长的意味,好像我们即将要迎来一些新的东西了。但往下读,这样的期待全被推翻了。余华笔下的十八岁少年,一上车就被车子载着往回走了,之后他遇到的是大量的暴力,他像进入到了一个未经开化的、毫无文明迹象的世界。哈佛大学教授王德威在评论这篇小说时,写过这样一句话:“跨过十八岁的门槛的另一面,是暴力,是死亡。”

那余华为什么要展示这样一个世界呢?余华说可能是他自己的成长经历,决定了他写下了一个充斥着那么多血腥和暴力的世界。他曾提到,那时候他上学路上最担心的就是看到街上出现跟他父亲有关的标语,他甚至会因此不敢去上学。他说,我们有时候觉得暴力已经被现代文明驱逐到历史中去了,可事实并不是如此,暴力仍然深入人心,会在一些时候跳出来威胁我们的生存,以及威胁文明。这便是80年代时二十多岁的余华对于世界,或者是对于文明的理解,他把这些通通放进了自己的写作。

在《十八岁出门远行》这本书里,除了收录我们在这里谈到的这篇同名小说,还收录了余华在这一时期写的另外几篇小说。在每一篇里,我们都能找到暴力的痕迹。在《西北风呼啸的中午》里,一个满脸络腮胡子的大汉在一个清早一脚踹塌了“我”的房门;在《鲜血梅花》中,主人公阮海阔背着一把杀人无数的梅花剑,找寻自己的杀父仇人;在《往事与刑罚》中,一个刑罚专家讲起绞刑;在《死亡叙述》中,主人公一上来就把一个孩子撞进了水库;在《爱情故事》里,一个男生和一个女生商量要如何处理掉他们意外怀上的孩子。此外还有《命中注定》《两个人的历史》《祖先》《此文献给少女杨柳》,也或多或少包含暴力。所以,我们其实可以把“暴力”视为余华的核心主题之一,这几乎贯穿了他所有的写作。哈佛大学教授王德威曾概括说:“余华引导我们进入一个荒唐世界,这是一个充满暴力和疯狂的世界,骨肉相残不过是等闲之事,在那个世界的深处,一出出神智迷离、血肉横飞的秘戏正在上演,而余华娓娓告诉我们这也是‘现实一种’。”

但余华的写作并没有一直停留于此,进入90年代后,他的写作有很大的转变,他逐步变成了我们现在熟悉的余华。接下来的第三部分,我们就来讲讲余华在90年代之后的写作。

90年代以来,余华创作了多部长篇,1991年出版《在细雨中呼喊》,1992年出版《活着》,1995年出版《许三观卖血记》。这三部小说可以说奠定了今天的余华,总的来说,这一时期余华变得没那么痴迷于形式和暴力了,他进入到了一种比较传统的小说叙事。用王德威的话来说,余华的“杀气逐渐退去”。

《活着》可能是我们都很熟悉的一部小说了,余华曾明确说《活着》是他写作风格真正转变的开始。如果我们对比《活着》和《十八岁出门远行》,你会有一个强烈的感受,《活着》真是太朴实了。余华在写《活着》的时候,他让一个农民讲述自己的故事,所以他必须采取一种极其朴素的语言。余华说:“我只能用最为简单的汉语,我当时用成语都是小心翼翼。”

此外,《活着》里的比喻也不一样。《活着》里有一个情节,福贵这个父亲失去了自己的儿子,他在月色下回望儿子经常走过的一条路,余华要描写这条路,他试过很多方法,比如将它比喻为“一条苍白的河流”。这已经是一个不错的比喻了,但余华仍嫌花哨,觉得这不像一个农民脑袋里能产生的联想,最后他找到了“盐”这个意象,他形容这条月色下的小路“像撒满了盐”。盐对农民来说是很熟悉的东西,然后盐与伤口的关系又是所有人都能够理解到的,写到这一步,余华才满意。余华说:“我在写《活着》的时候已经意识到用简单的语言叙述不是一份容易的工作,这部小说的语言越出了我此前熟练掌握的语言系统。”

但其实在评论界,并不是所有人都接受余华这样的转变,有人会觉得他不再先锋,不再锐利,而变得过于温和与保守了。余华自己在一些文章中也谈及过他的转变,他认为90年代之后他减少关注暴力可能是一种成长的必然。在80年代,余华26到29岁期间,他形容自己“白天只要写作,就会有人物在杀人”,他似乎要把他感受过的暴力一股脑宣泄干净,像这样的一种写作让他一度走到精神崩溃的边缘,以至于不得不停下来。如果说80年代的时候,他选择直视暴力,那到了90年代,他无法再这样做了,他必须转换一个方式看待世界。他曾说,如果他一直沉浸在血腥和暴力的写作中,那此刻的他很有可能会坐在某个条件简陋的精神病医院的床上,面对巨大的黑暗发呆。余华的这番解释很真诚,他揭示的是,写作从来不是孤立的一件事,它永远和写作者的人生相互映照,人生变了,精神变了,写作也就变了,如果写作不变,那可能反倒是一种虚伪了。从这个角度看,余华其实没有偏离他写作的初衷,他仍然是“为了更加接近真实”。

进入21世纪,余华还出版了三部长篇小说,《兄弟》《第七天》和《文城》,每一部在风格和题材上都有变化,因此每一部都激起了很大的讨论。但一个很一致的声音是,余华越写越慢了,二十多年才写了三部。余华在2023年接受了著名的文学刊物《巴黎评论》的采访,他也是第一个登上这本杂志“作家访谈系列”的中国籍作家,他在访谈中回应了写得越来越慢这个问题。他不改他往常的幽默说:因为我太喜欢玩了。“文学不是我生活中唯一的事情,我鼓励我的学生们也这么想。最近我找一个学生聊他写的一个故事。他跟我说,教授,我得去玩一下了。我马上说,很好,玩得开心!”

好,到这里,这本书就为你介绍完了,我们再来回顾总结一下。

《十八岁出门远行》这本书收录了余华早期的一些短篇小说代表作,呈现了余华年轻时的写作风貌。其中1987年发表的《十八岁出门远行》是余华的成名作,这篇小说确立了余华早期的写作风格和写作态度,他打破语言的规则,打破现实与超现实的界限,试图向读者描绘和传递出人的精神世界。此外,《十八岁出门远行》还向我们展示了一个充斥着暴力的世界,余华用这样的暴力向我们揭示文明的脆弱,这一点可以说是余华创作的核心,它贯穿了余华早期所有的创作。进入90年代后,余华的创作风格有不小的转变,作品中的暴力和血腥减少了,他尝试用朴素的语言,去描摹生的力量。但不变的是,余华仍在用作品探索,如何更加接近真实。

最后有必要一提的是,这本书不止《十八岁出门远行》这一篇小说,还有另外9篇小说,今天我们碍于篇幅,只简要介绍了一下,如果感兴趣的话,非常推荐你翻开原书读读看。尤其在听完今天的内容后再去看那些小说,说不定会有全新的收获。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

在余华的创作中,精神世界的真实高于一切常规、常理和常识,这也是他创作的先锋性所在。

阅读真正意义上的文学作品的反应不应该是懂和不懂,应该是读起来费劲和不费劲、感受到了和没有感受到、愿意读下去和不愿意读下去。

我们有时候觉得暴力已经被现代文明驱逐到历史中去了,可事实并不是如此,暴力仍然深入人心,会在一些时候跳出来威胁我们的生存,以及威胁文明。