《刀锋》 黄昱宁工作室解读

《刀锋》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

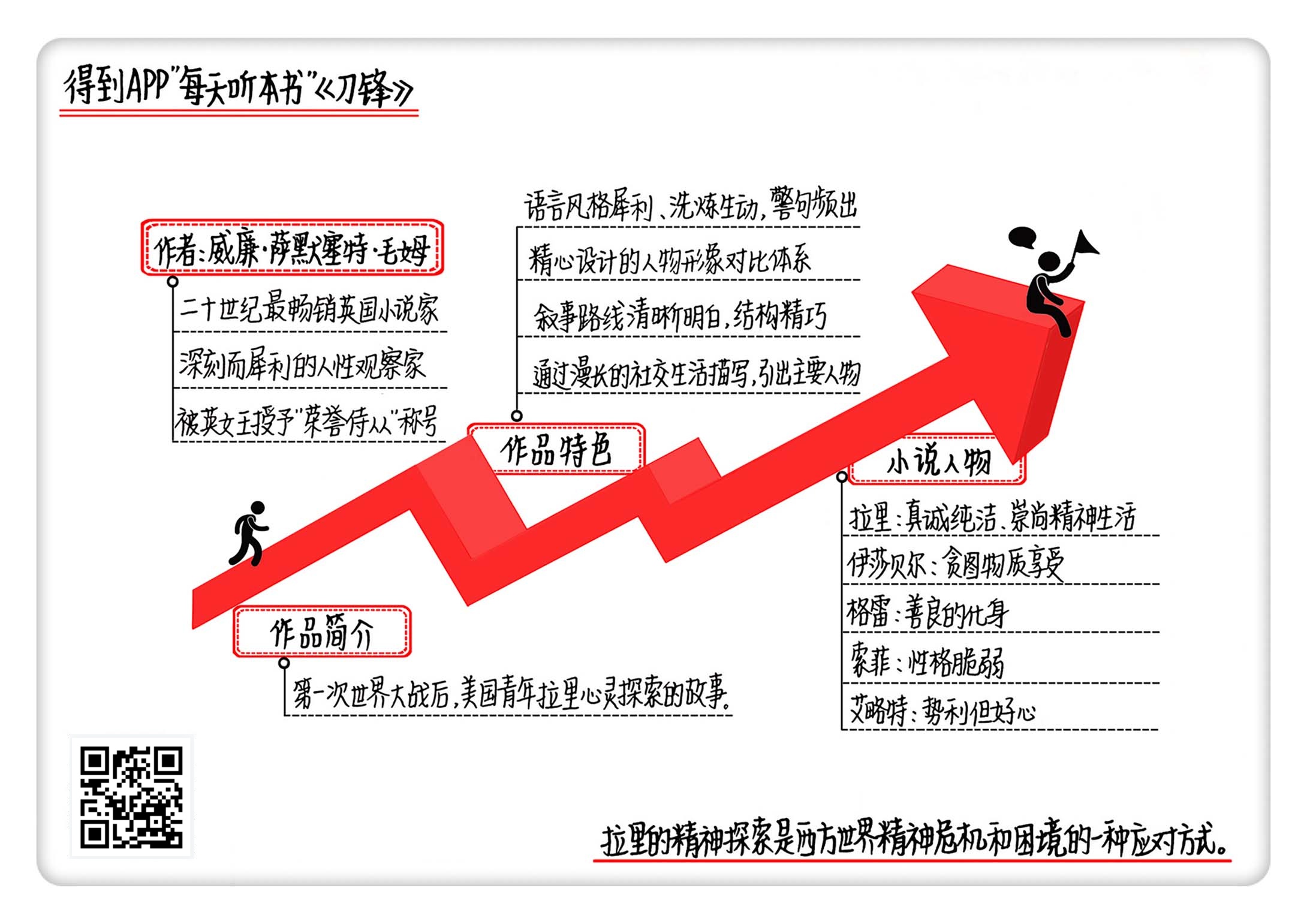

威廉·萨默塞特·毛姆,英国小说家、剧作家。他阅历丰富,创作力旺盛,在除诗歌以外的各个文学领域都有所建树,代表作有戏剧《希望之乡》《圈子》,长篇小说《人生的枷锁》《月亮和六便士》《刀锋》,短篇小说集《寻欢作乐》,回忆录《总结》等。毛姆是世纪之交杰出的社会观察家和深邃犀利的人性观察家,是20世纪上半叶最受人欢迎的小说家之一,被誉为“最会讲故事的作家”,在世界各国都拥有大量的读者。

关于本书

第一次世界大战中,美国青年飞行员拉里在战争中遭遇好友死亡,由此对人生感到迷惘,弄不懂世界上为什么有恶和不幸。战后回到迅速发展的美国社会中,在家庭和社会的压力下,他毅然决然地开始了令人匪夷所思的精神转变和漫长的自我探索过程。

核心内容

小说通过青年拉里在现实生活中执着寻求意义、徘徊无路最后被迫去东方“取经”的故事,真实地反映了一战之后美国社会的真实状况、人们的精神危机和文化困境。这是一部具有浓厚哲学意蕴的小说,一部关于终极价值的书,又是一部半自传体、回忆录性质的小说,有很多真实的人物原型。毛姆将自己对人生意义和自我存在意义的探索凝聚于这部作品中,书中有他自己的心路历程的影子。

你好,欢迎每天听本书。今天要为你解读的是英国著名小说家、剧作家威廉·萨默塞特·毛姆的长篇小说代表作《刀锋》。

《刀锋》讲述了第一次世界大战之后,一个美国青年人心灵探索的故事。主角拉里是一位出身不错的青年,父母早逝,被父亲的医生好友抚养长大。他阳光善良富有魅力,本该顺理成章地成为那种过着优渥生活的美国人,但第一次世界大战改变了他的一生。战争开始后,拉里作为美国青年飞行员参战。在军队中,拉里结识了一个爱尔兰好友,这个人勇敢、善良、充满生命力,在一次遭遇战中因为救拉里而中弹牺牲。目睹充满活力的好友突然变成一具残缺的尸体,拉里第一次直面了死亡的丑恶,也因此对人生感到迷惑:人生是为了什么?如何度过自己的一生,成为拉里的核心命题。

毛姆是 20 世纪上半叶最成功、最流行的英国小说家,一生创作了长篇小说 20 多部、短篇小说 120 多篇、剧本 30 多部,另外还有游记、文学评论和回忆录等多种作品。《刀锋》是毛姆在 70 岁高龄完成的作品,也是他创作生涯晚期最重要的作品。他自己对这本书的评价是:“我之所以称其为小说,纯粹因不晓得还能怎么归类。”毛姆为什么这么说?这是因为《刀锋》是毛姆唯一一本以自己真名作为叙事者的小说,说故事的作家就叫“毛姆”。书中人物虽都改头换面,情节也做了艺术化处理,内容却几乎没有虚构,源自毛姆与友人的亲身经历,所以,这本书既像传记也像回忆录。要想理解这本书,我们自然要先了解毛姆本人的生平。

毛姆1874年出生在巴黎,父亲在英国驻法使馆供职。毛姆不满十岁时,父母就先后去世,他被送回英国由伯父抚养。再加上身材矮小,严重口吃,毛姆的童年生活遍布阴影,这些记忆在他日后的作品中都有反映,对他的世界观和文学创作产生了深刻的影响。虽然23岁就开始写小说,但直到28岁,毛姆才靠自己写的剧本一炮而红。34岁那年,伦敦同时有4个他的剧本上演,其中一出戏甚至演了整整一年。不过,毛姆很快把注意力转移回了小说界,陆续创作了《人生的枷锁》《月亮与六便士》等作品。

毛姆喜欢冒险,喜欢游历,也对各种土著文化、印度文化和中国文化充满好奇和热情。46 岁那年,毛姆来中国旅行,写了一篇以中国为背景的长篇小说《面纱》。1938 年,64 岁的毛姆为了解印度教的内涵,特地远赴印度搜集资料,在等待拜见圣哲拉马纳·马哈希时,毛姆突感身体不适,当场昏倒。圣哲得知这个消息,前去探望,不发一语与毛姆对望半小时。

圣哲最后说:“沉默也是一种对话。”毛姆被这句话深深打动,在印度的所见所闻也成为创作《刀锋》的灵感来源和素材库。比如,书名“刀锋”就出自印度教圣典《迦托·奥义书》,“一把刀的锋刃不容易越过,因此智者说得救之道是困难的。”印度也成为书中主人公漫长旅程的终点站,主人公在这里获得了内心的平静。

1940 年 10 月,二战如火如荼地进行,英国情报部希望毛姆能前往美国执行秘密宣传任务,利用其著名作家的身份争取美国对英国抗战的支持。毛姆以在纽约安排新书的出版事宜为由赴美,在美国宣传英国的抗战,争取美国朝野的同情和支持。他在各种集会上发表演说,接受采访,参加筹款晚宴。除纽约之外,还去过芝加哥、旧金山和洛杉矶。他在美国的游历和生活经验,成为《刀锋》中有关美国社会背景的主要素材来源。

在印度和美国储备的丰富素材,加上毛姆平时对友人的细致观察,《刀锋》所需的故事链条和空间逻辑已经基本完备。毛姆的出版商为了让他能有个安静的环境生活和写作,在南卡罗来纳自家地产的附近为他建了一幢平房,在战争剩余的时间里,他基本上就定居在这里生活和写作。

《刀锋》不是那种以事件为核心的小说,探求人生意义这个主题也多次出现在其他文学作品中,《刀锋》之所以畅销多年,除了毛姆犀利的语言风格,书中精心设计的人物形象对比体系也是一个重要原因。所以接下来,我们会逐个分析主人公拉里,以及这些和拉里形成强烈对比的主要人物,用他们各自的人生经历当线索串起整个故事。

先看拉里,回到美国的他无法接受被安排的人生。他先是拒绝成为证券经纪人,摆脱工作和谋生的束缚,接着跟彼此相爱但理念不同的未婚妻伊莎贝尔解除婚约,摆脱了婚姻的羁绊,开始了全心全意探索人生意义的漫长历程。在这个过程中,拉里阅读了大量心理学和哲学著作,试图从先贤那里找到人生的答案;也主动到煤矿上做矿工,通过艰苦的体力劳动放空自己;他甚至在修道院住过一段时间,希望在宗教中觅得出路,但宗教终究没有办法解决心中盘桓的疑问。

为了厘清思想、排除干扰,再度踏上漫游之路的拉里,在一条游轮上找了个水手的工作,一路跋涉到达印度,终于在印度的精神哲学中找到了自我完善和说服自己的理念,切身体验到“得道”那神秘而又快乐的感受。找到黑暗中的明灯之后,拉里重新回到世俗的美国,丢掉财产,无我无求,隐身在人山人海中,“平静、节制地生活,满怀慈悲、无私忘我并且禁欲克己”。

拉里的纯粹具有打动人心的强大力量,但在创作中,这种人物设定也非常容易走向空洞化,让人觉得不切实际。对于拉里的人物原型,有人考证是哲学家维特根斯坦,因为他和毛姆在生活中曾有间接的交集;还有人推断拉里的原型是英裔美国作家衣修伍德,后者与毛姆私交甚笃,热爱东方文化,去印度拜师修教;还有一说是毛姆的情人兼秘书哈克斯顿,他外向健谈,富有个人魅力,参加过一战,与毛姆在战场上相识。

毛姆对此作出的回应是:“书中角色的姓氏全都改过,并且务必写得使人认不出是谁,免得那些还活在世上的人看了不安。”而这个人物之所以引起众人的猜度,一方面是毛姆的写作习惯,另一方面也可以看出毛姆对于小说那个时代的人们的精神图景有十分精准的把握。

拉里的社会角色十分单纯,他没有亲人、家庭,没有职业, 只有一些泛泛之交的朋友, 是一个完美的毫无社会拖累的流浪者。他如同一个走钢丝的人,支撑他的那股最纤细、最强大的“钢丝”,正是他对人生意义的不懈追寻。叙述者毛姆在小说中的作用,正是把这些最纤细的东西连缀起来。他对拉里紧追不舍,不断诘问,时不时地还要跳出来为他说几句话,为他的真实、善良辩解。两人之间的多次深度对话,不断地把一个沉默的灵魂拉回来,放置在世俗社会的空间中。

《刀锋》在毛姆漫长的创作生涯中具有集大成的总结性意味。从拉里的求索过程中,我们可以看到一战后西方社会经济萧条、人们精神生活一片空虚的困境。拉里孤注一掷的探寻和追问像一把利剑,聚焦于人类是否可以以及如何得救的重大主题。而拉里的“得道”之路,则可以视作毛姆本人对这一艰难探索的终极认识。

我们再来看拉里的未婚妻伊莎贝尔。她出生于外交官之家,舅父艾略特是欧洲社交界名人。伊莎贝尔与拉里一起长大,有过美好的爱情和对未来的幻想,一度甚至与拉里订婚,但她不能忍受拉里那种看起来吊儿郎当的生活。二人的主要分歧点在于,拉里希望伊莎贝尔懂得精神的生活多么令人兴奋,可以使人对世界上任何权力和荣誉都毫不在意,伊莎贝尔对此没有认可和回应,她希望过那种及时行乐的生活,她要做别人家都做的事情,参加宴会、跳舞会,打高尔夫球和骑马,穿漂亮衣服。两人是小说中几乎贯穿始终的一对人物关系,他们解除婚约之后,依然保持着深厚的友谊和交往。

伊莎贝尔后来嫁给拉里的好友、富二代证券经纪人格雷。1929 年的大萧条让夫家和娘家的经济条件受到重创,伊莎贝尔投靠舅父,靠自己的努力重新让一家四口过着无需工作、衣食无忧的生活,由一个天真烂漫、追求及时行乐的女孩,变成一个坚强、有责任感的中年女性。从求仁得仁的角度看,伊莎贝尔是一个成功者,她在一个活跃而有文化的社会里获得了社会地位,并且有一笔财产作靠山。

伊莎贝尔的丈夫格雷,是小说中最让人心情平静的人物,他几乎就是善良的化身。对于拉里是无私的帮助和尊重,对伊莎贝尔的推崇和深爱一以贯之,从年少时的梦中情人,到得偿所愿结婚生子,他没有暴露出任何的纨绔和势利,像小说中的一个平衡器,清除了“两个男人和一个女人”人物设计中可能的庸俗走向,比如嫉妒、阴险、陷害等等。即使破产和病痛的折磨使其深受重创,依然可以跟拉里坦诚相待,共同生活。格雷代表了一种新型人物性格,一种美国新社会的风尚,中和了伊莎贝尔带来的紧张感。

在拉里和伊莎贝尔身边还有一个重要的女性人物:索菲。她是拉里和伊莎贝尔少年时代的好友,他们有着美好的、朦胧的少年记忆。索菲成长为一个清新典雅的女孩,嫁人生子,过着幸福的生活。但是一场飞来横祸改变了一切,索菲的丈夫和孩子车祸身亡。接受不了打击的索菲性格大变,自暴自弃成为人人不齿的荡妇,她希望麻痹自己的灵魂,从而逃避痛苦。

在拉里看来,索菲依然是那个他过去认识的清白女孩子,他要通过与索菲结婚的方式来救赎她的灵魂。正当索菲接受拉里的求婚、准备重新振作的时候,却被充满嫉妒和占有欲的伊莎贝尔设下的圈套诱惑,弃婚而逃。这是一个偶然事件,也是一个必然。索菲是一个倔强的女性,她被痛苦攫住无法脱身,拉里是透进来的一束阳光,但不够强烈和温热,索菲还是放弃了机会,回到了自己的轨道上,堕落放纵,客死异乡,实现了她的自我放弃。

在与身边人交往的时间里,拉里是逆行者,是一个轻飘飘的梦境,拉里路过他们的人生,除了留下回忆和怅惘,什么也没有改变,也没有伤害过哪一个人,即使是看起来影响最深的初恋伊莎贝尔,作为一个美丽实际寻求快乐的女人,她的损失只不过是一种占有欲没有得到满足而已。拉里不必为了生活奔忙,性格中也没有侵略性,这使他所有的斗争都隐藏在内心世界中,只指向自我,不针对他人,滤去了各种可能的伤害。

拉里是精神生活的使者,理想世界的践行者,是晶体一样的人物。毛姆在小说中有一句描述很动人:“岁月没有在拉里身上留下痕迹,不管从哪一个方面说,归来的拉里仍是个青年。”青年指的不是年龄,而是精神性的永不言败,这也是毛姆喜欢的人物类型。《刀锋》与另一部大受欢迎的小说《月亮和六便士》都有精神至上的倾向,主人公都放弃了安逸的生活,去寻找真理。《月亮和六便士》中,证券经纪人思特里克兰德,在结婚 17 年时突然离家出走,在艺术“神谕”的召唤下,冲出家庭和世俗的阻碍。拉里也是逆光飞行,在实利主义的社会中怀有一种献身精神,试图为他人、为这个凡俗的世界提供福音、消灾解难。

《刀锋》中有这样一个人,他一直是拉里的批评者和人生的另一种参照对象,几乎走在拉里的对立面,他就是艾略特·谈波登,伊莎贝尔的舅父,欧洲社交界的名流,一个携带更多社会含量和更多文学复杂性的人。

小说的开头有一段关于人的议论,说人不论男男女女,都不仅仅是他们自身,也是自己出生的乡土,学步的农场或城市公寓,儿时玩的游戏,吃的饭食,上的学校,关心的运动和信仰的上帝。这一切东西把他们塑造成现在这样,而这些东西都不是道听途说就可以了解的,只有跟那些人生活过才可以。要了解这些,你就得是这些。

在父母去世之前,童年时代的毛姆家是巴黎上流社会有名的社交沙龙,父亲见多识广,母亲温婉动人,政府高官、艺术家、各界名流都是座上客。哥哥们都在英国贵族学校读书,小毛姆的大部分时间都是和母亲待在一起,宾客云集的时候,经常被母亲抱出来炫耀,和高谈阔论的大人们一起享用下午茶。会说法语、英语的小毛姆可爱聪明,常常收到客人们的礼物。毛姆成名之后,作品数量多且畅销世界,是一个“趴在百万销量上的老鳄鱼”,收着高得令人咂舌的稿费和版税,出入各种社交场合,通晓上流社交生活中的一切知识和规则。

艾略特·谈波登这样的人,代表着毛姆最熟悉的社会生活和人物类型。在塑造这些人物的时候,我们可以感受到毛姆语言的特点,那种因为熟悉而表现出来的举重若轻,探囊取物般的轻松,好像一个智者背对远去的时代。语言洗炼生动,警句频出。

比如,“当你决定离开常轨行事时,这是一种赌博。许多人被点了名,但是,当选的寥寥无几。”“重要的人物身边都有些得宠的下属。对这些倚仗人势的人,你最怠慢不得。当他们得不到自认为应受到的尊重时,他们就会产生敌意,并且反复在主子面前针对这些人放冷箭,进行挑拨离间。” 看毛姆对人情世故刻薄而犀利的点评,是阅读他的作品的一大快感。毛姆塑造人物的功力深厚,人物一出场,往往三言两语就勾勒得异常鲜明,却又牢牢控制住节奏,逐渐深入,直抵内心。

跟《月亮和六便士》一样,《刀锋》也是通过漫长的社交生活描写引出主要人物出场的。艾略特·谈波登是《刀锋》中出场的第一个重要人物,贯穿始终。在毛姆笔下,艾略特为人势利,有许多荒唐做作的地方,但他又是一个好心的、多情的和诚实的人,是一个得体、单纯和真实的人。在经济危机期间慷慨相助外甥女伊莎贝尔一家,就干得相当仗义。毛姆始终以理解的眼光看待所有人,拒绝给予任何人固定标签。

艾略特是美国人社交生活的一面镜子,社交是他生活中的一切意义。艾略特拥有值得称傲的家世,父亲是一所大学的校长,祖父是当地有名的神学家,本人受过优良的教育,极其聪明,但他常年混迹在巴黎和伦敦,靠着内心的坚定和才智,不屈不挠地削尖脑袋攀附各种社会关系,抓住各种机会。

一战之后,他靠着参战的勋章在巴黎红十字会获得一个职位,手中积累了可观的财富,逐渐站稳脚跟,顺风顺水。他从不放过任何商业机会,不动声色地向上流社会附庸风雅的达官显贵推销形迹可疑的古董名画,并因此而暴发横财。他靠广博的知识,乐善好施、热情健谈的性格,热热闹闹地支撑起一个城市生活的小社会,他花费大量的时间精力准备精致的宴会,应酬各种人际关系。他甚至成功躲过了 30 年代美国股市崩盘,并且大赚了一笔,靠移花接木手法将自己与贵族名门攀上关系,获得贵族的册封,早早为自己准备好了早期基督教时代的石棺,还留下遗言绝不跟退休军官和中产阶级葬在一起。

艾略特的一生都交付给了社交生活,这是他的生命之火,他伸出双手取暖,却也被这火焰伤害。晚年社交场上,艾略特最大的痛苦,就是那位曾经受他提携的、为人更圆滑更势利的美国青年保罗·巴顿和贵妇人爱德娜的豪华家宴遍请名流,唯独把他漏下,最终让他含恨而亡。

艾略特不是暴发户,所有这一切活动,实际上都可能根植于一种深远的浪漫思想。跟那些家世显赫的人来往密切,做那些公爵夫人们的近臣,给他带来一种永不厌烦的胜利感。这台面上热闹、繁琐、无聊的交际,接通的是年代久远的战争,史册上的辉煌和荣誉,广阔天地里的无限,正是这一切给予了现代社会的个人某种关联和安全感。在这个意义上,虽然在现实生活中艾略特最反对拉里与伊莎贝尔订婚,对于拉里不肯走自己已经趟平的成功大道极为不满,认准了拉里在社会上将一事无成,但其实在内心深处,艾略特对拉里也有亲近的感觉,因为他们都在追逐自己心中人生的意义。

毛姆的人生从维多利亚末期跨越到二战后,他对社交生活的细致描摹、贡献的巨大篇幅,跟艾略特这种对宴会和社交的乐此不疲,都是出于内心对温暖和安全感的需求。从这个意义上说,作家毛姆和小说中的艾略特都有一个昔日的帝国之魂。

艾略特的内心曾经有一个梦想,希望美国取代欧洲,建立一个被大众尊重的贵族阶层,经济危机摧毁了这种可能性,他痛心可怜的祖国越来越变得不可救药的庸俗。这个庸俗是指各个阶层之间界限的混淆,司机都可以直呼他老兄,他内心追寻的那个精致的世界受到了刺激。伊莎贝尔在与拉里产生分歧的时候,劝说拉里加入到美国社会的发展中去,她说:“我们正在经历着一个世界从来没有经历过的宏伟时代……我们是世界上最伟大、最强大的民族。我们正在一日千里的前进。”

小说的最后还有一大段抒情,形容拉里回去后见到的美国人海:“被那么多的矛盾利益困扰着,那样迷失在世界的混乱里,那样渴望好的,那样外表上笃定,内心里彷徨,那样慈善,那样残忍,那样诚实,又那样狡猾,那样卑鄙,又那样慷慨,而这就是美国人民。”毛姆对于美国的热爱,不仅是写了一群美国人,还有美国的前途、理想主义,美国人的内心世界,他们如何把自己与美国联系起来。以真心和假意,他在建构一个世界,也在告别一个世界。

毛姆晚年享有很高的声誉,英国女王授予他“荣誉侍从”的称号,他的作品也被翻译成多种文字,在全世界畅销。但是在文学批评界通常的看法是,如果将毛姆放进伟大作家的行列中,他的重要性依然无法跟莎士比亚、巴尔扎克、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基这样的名字并列,因为就题材的宏阔和严肃性、文体的创新与革命以及与时代命题对话的能力上,毛姆并不具优势。但毛姆的确有一个博大而有趣的灵魂,他对自己低调而得体的评价成为一句名言:“我只不过是二流作家中排在前面的一个。”

1965 年,91 岁高龄的毛姆去世,作为一个跨越 19 世纪和 20 世纪的作家,他以现实主义的写作方式专注于现代主义的主题,诸如现代人的孤独、荒诞感、幻灭,他的博学和游历使作品具有宽广的视野,打上了西方殖民扩张时期的历史印记,对于西方文明的积习和弊病,毛姆有痛切而深入的洞察,对遥远的东方文化则怀抱着期待与向往。《刀锋》出版以来受到各国众多读者喜欢,自然离不开这些因素,更具体一点来看,可以分为以下几点。

首先是它有一个具有代入感的青春故事,精神与物质的对立,内心的纠结,孤独上路者的灵魂之旅,都有值得抒发的空间。不仅如此,我们能看到这个青春故事的背后有一个庞大的景深:从一个青年的精神探索透视到美国社会全景,进而深入 20 世纪西方的心灵困境,路线清晰明白,结构精巧,很多严肃的社会话题和人生命题都融入其中。作为人性观察家的毛姆,通过各种各样的人物,以他们的人世遭遇和事件铺叙,凝聚了对生活和命运的敏锐洞察和深厚理解。

最后,我们再来回顾一下这本书里的知识要点。

-

毛姆是 20 世纪最为畅销的英国小说家,是深刻而犀利的人性观察家。《刀锋》是一部带有自传性、回忆录式的长篇小说,历史背景是一战之后,美国经济陷入大萧条,人们的生活进入一种精神空虚的状态,人们开始思考人生的意义,不断探索和追问的拉里就是这个时期的代表人物。

-

在毛姆漫长的创作生涯中,《刀锋》具有集大成的总结性意味,主人公拉里的精神探索是西方世界精神危机和困境的一种应对方式,他的“得道”之路也可以视作毛姆本人对这一艰难探索的终极认识。

-

《刀锋》不是那种以事件为核心的小说,探求人生意义这个主题也多次出现在其他文学作品中,《刀锋》之所以畅销多年,首先是它有一个具有代入感的青春故事,精神与物质的对立,孤独上路者的灵魂之旅,都有值得抒发的空间;在这个青春故事的背后,毛姆从一个青年的精神探索透视到美国社会全景,进而深入 20 世纪西方的心灵困境,很多严肃的社会话题和人生命题都融入其中;作为人性观察家的毛姆,通过各种各样的人物,以他们的人世遭遇和事件铺叙,凝聚了对生活和命运的敏锐洞察和深厚理解。

撰稿:黄昱宁工作室脑图:摩西转述:徐惟杰

划重点

1.毛姆是20世纪最为畅销的英国小说家,是深刻而犀利的人性观察家。

2.《刀锋》是一部带有自传性、回忆录式的长篇小说。

3.主人公拉里的精神探索是西方世界精神危机和困境的一种应对方式,他的“得道”之路也可以视作毛姆本人对这一艰难探索的终极认识。