《六个寻找剧作家的角色》 李迪迪解读

《六个寻找剧作家的角色》| 李迪迪解读

关于作者

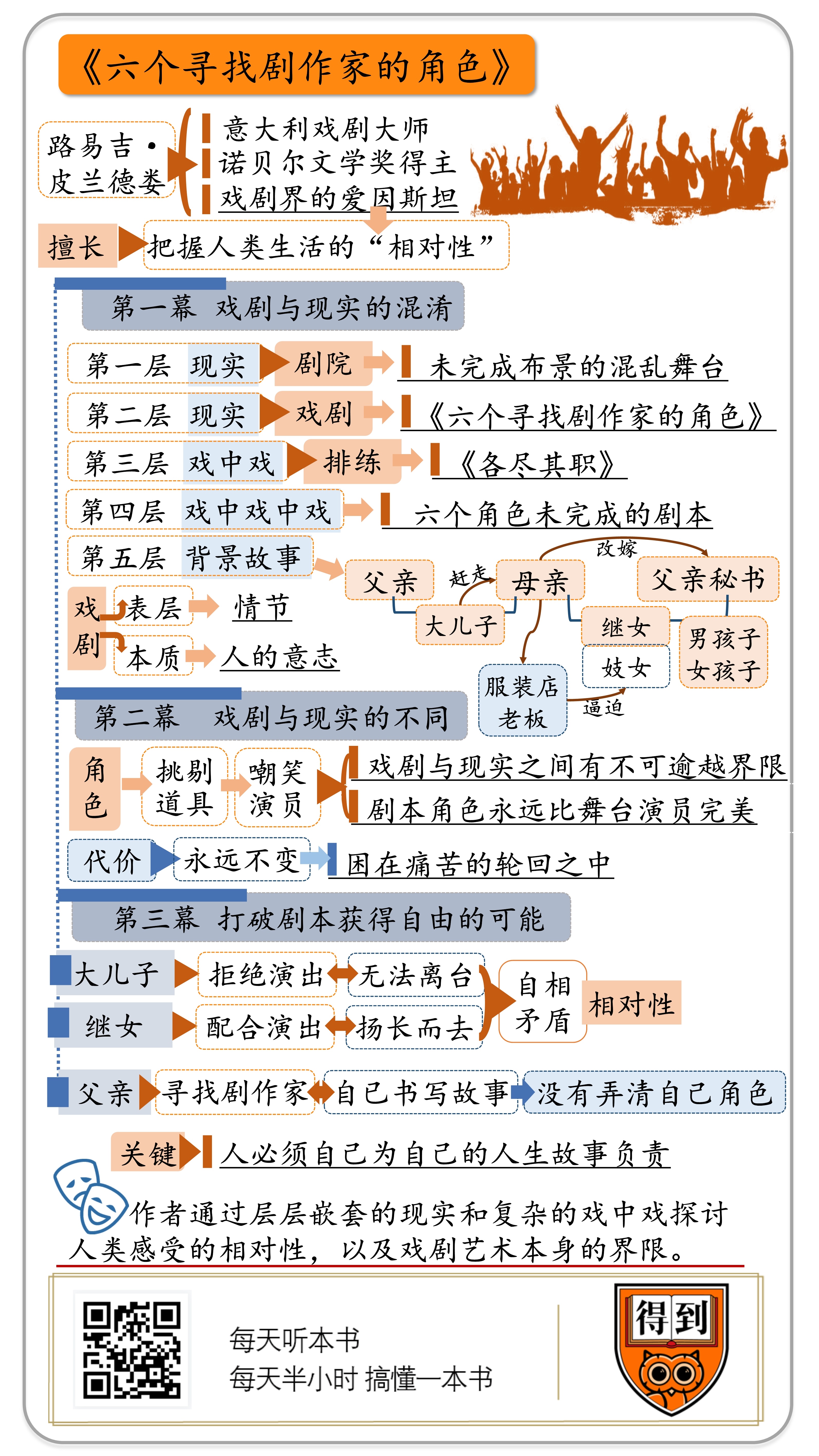

路易吉·皮兰德娄(Luigi Pirandello,1867—1936)是意大利伟大的戏剧大师和小说家,一生创作了40多部剧本,他创作的《六个寻找剧作家的角色》和《亨利四世》已成为世界戏剧史上的传世杰作。1934年他因“果敢而灵巧地复兴了戏剧艺术和舞台艺术”荣获诺贝尔文学奖。意大利著名作家莫拉维亚赞美说,皮兰德娄对戏剧的贡献可以同乔伊斯对小说或毕加索对绘画的贡献相媲美。

关于本书

怪诞剧《六个寻找剧作家的角色》是使剧作家荣膺诺贝尔文学奖的扛鼎之作,作品运用“戏中戏”的形式,平行地展开了两个主题:“角色”的故事是主要主题,这个主题不是为了讲述一个陈旧的悲欢离合的人间故事,而是为了对造成“角色”悲剧的原因进行探讨:最深刻的原因就在于人性和人本身的存在。另外一个主题即对于戏剧本质的探讨,一举澄清了舞台与真实、形式与本质的关系。

核心内容

《六个寻找剧作家的角色》是意大利戏剧大师、1934年诺贝尔文学奖得主路易吉·皮兰德娄的代表作。这部戏里,皮兰德娄通过层层嵌套的现实和复杂的戏中戏,来探讨人类感受的相对性,以及戏剧艺术本身的界限。六个角色未完成的故事是一个《雷雨》式的家庭悲剧,混合了阶级冲突和混乱的情欲。但皮兰德娄对此采用了现代主义的处理手法,淡化情节,强调情感和思辨。虚构的角色也好,现实里的人也好,其实都找不到一个作者或者权威来为自己负责,人必须自己为自己的人生故事负责。

本期音频分为三部分。第一部分探讨“人生如戏”,两者到底有什么本质的相似。第二部分探讨人生和戏的不同,剧本和表演的不同,以及两者各自的优劣。第三部分讲角色如何摆脱剧本束缚,获得自由的可能。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是意大利戏剧大师路易吉·皮兰德娄的经典名作:《六个寻找剧作家的角色》。

皮兰德娄是1934年诺贝尔文学奖得主,授奖理由是:“大胆而别出心裁地复兴了戏剧和舞台的艺术”。现在提起皮兰德娄,大家脑子里跳出来的是他戏剧大师的身份,其实皮兰德娄除了写过四十多个剧本以外,还写过七个长篇小说、七卷诗歌和三百多个短篇小说。当然,这些数字只能说明他高产,我想先分享一个小短篇,让你尝一下皮兰德娄究竟什么味儿。

有个短篇名叫《一息》,“一息尚存”的“一息”。说的是,有一个中风的老人,常年瘫卧不起。某天他突然非常不安,感觉家里人的言行举止很不对劲,媳妇儿为什么大笑?女仆为什么叹气?好像大家都在背着他搞什么阴谋,但大家又都向老人保证,什么事儿都没有。当晚,老人独自躺在房间里,阳台吹进一息微风,带来花朵的幽香。老人叹了口气,一下子全明白了——有一件事,那些活得好好的人难以察觉,只有他这种行将就木的人才会特别敏感,那就是——春天来了。

春天,是一场生命的密谋……你看,把这个故事的谜底说出来,就是一行绝妙的诗。皮兰德娄很擅长把握人类生活的“相对性”:不同人对同一件事的感受,可能天差地别,而同一个人在不同的境遇中,看法也可能大相径庭。由于特别强调“相对性”,媒体送了皮兰德娄一个很别致的绰号,叫“戏剧界的爱因斯坦”,连爱因斯坦本人都跟皮兰德娄说:“我们的灵魂亲如兄弟”。

皮兰德娄的一生也充满了大起大落的戏剧性。1867年他生于意大利西西里岛的一个富裕家庭。彼时意大利刚刚统一,但国家并没有走向富强,社会弥漫着“复兴后的失望”。皮兰德娄家在社会剧变中破了产,他从一个公子哥成了女子师范学校的教书匠,边教文学,边摸索创作。而凭着戏剧创新,皮兰德娄又蹿红为欧洲著名戏剧家。1934年,皮兰德娄获得诺贝尔文学奖,却遭到墨索里尼封杀,因为他此前曾公开撕毁法西斯党证——若非他靠戏剧博得了声名,恐怕早就被秘密警察杀害了。

接下来就要说说皮兰德娄最著名的戏剧作品:《六个寻找剧作家的角色》。其实一听名字,你就知道这是一个戏中戏。戏剧,本就是生活的镜子。戏中戏呢,等于又加了一层滤镜。这一方面让我们得以从一个更高的维度,来观察人类生活的“相对性”,另一方面也迫使我们反思戏剧艺术本身的相对性:都说人生如戏,那么两者到底有什么相同?又有什么不同?人生和戏,到底哪个更精彩?

下面就为你说说皮兰德娄在这部戏里都给出了怎样的答案。

《六个寻找剧作家的角色》于1921年在罗马首演,距今正好一百年。

一百年前的罗马观众,没有准备好接受这样一个新奇的作品。观众走进剧场,惊讶地发现大幕没拉上,台上堆着杂物,舞美师傅还在赶工,演员则散漫地抽着烟,聊着天。好在舞台经理,兼导演,不一会儿也来了。导演赶走了慢手慢脚的舞美,又喝令演员准备排戏。他们排的也是一部皮兰德娄的戏,叫《各尽其职》,讲一对名存实亡的夫妻,老婆想借强盗的手,在决斗中除掉丈夫,丈夫看穿了老婆,说名义上的丈夫只能发起名义上的决斗,实际上的丈夫,也就是老婆的情人,必须接受实际上的决斗。故事大致如此,但导演不喜欢,演员也不喜欢,都在抱怨皮兰德娄过于复杂、故弄玄虚。

此时从剧场外面,鱼贯而入六个人,也就是标题里那“六个寻找剧作家的角色”。六个角色是一家人:父亲、母亲、大儿子、继女、小男孩儿、小女孩儿,他们没有名字,只有称呼。六人之中,除了大儿子穿着紫色大衣,披一条绿色围巾,其余五人都穿着黑色的丧服,母亲还戴着黑色的面纱。六个角色登上舞台,导演和一众演员都看傻眼了,不知道来了一群疯子还是骗子,还是同行来砸场子。也就在此时,观看首演的观众也忍无可忍地炸了锅,纷纷破口大骂,“疯人院呐!”“不可理喻啊!”……当然,一百年后的我们可比当年的罗马观众见多识广,让我们耐心地把戏看下去。

六个角色的发言代表是父亲,他年过半百,但气色很好。他对导演说,我们是来找剧作家的。导演说,这儿排的又不是新戏,哪来剧作家?父亲说:那正好,我们一来,你就有新戏可排。我们自带悲伤的故事,讲出来一定会大获成功。导演以为是自我推销的演员,就要赶他们走。父亲说,他们不是演员,而生来就是角色——就像人生来就是人,蝴蝶生来就是蝴蝶,他们生来就是角色。作为角色活着,是莫大的幸福,因为作家会死,演员会死,观众会死,角色却可永生。可惜作家没写完就放弃了。但他们作为人物,已经有了自己的经历、个性和生命,必须把故事演完。导演问:那你们到底想干什么?父亲说:“我们想活下去!”

这里我插一句,其实你可以把这个当成鬼故事:六个角色就像鬼一样,不是来自阴曹地府,而是来自一个未完成的剧本,他们必须通过表演,获得永生。而且他们也像冤魂一样,执着于说出自己的故事。刚才父亲和导演在辩论,继女这个角色一直在插嘴。继女今年十八,长得很美,却“大胆而冒失”。她穿着丧服,却和舞台上的男演员跳舞、调情,又会突然冲上去,故作热情地抱住父亲,嘴里却发出尖利的嘲笑。父亲挣脱她,呵斥她退开。导演很好奇,这女儿怎么疯疯癫癫的,父女俩有什么过节。继女就对导演说,快让我演完这出戏吧!演完我就可以走了!

这时候一众旁观的演员和导演都被勾起了好奇。导演突然想到一件事,就问父亲:既然你没死,怎么你老婆戴着寡妇的面纱呢?好,这一问,问出一大段故事。原来母亲和父亲的秘书在偷情,父亲开除了秘书,又可怜母亲终日闷闷不乐,索性成全她改嫁,甚至还贴了一笔钱。母亲的面纱就是为第二任老公戴的,他两个月前死了。此前,他和母亲生了三个孩子,就是继女、小男孩儿、小女孩儿,所谓继女,其实是站在父亲和大儿子的角度而言。你应该还记得,大儿子是六人中唯一不穿丧服的。母亲回来投奔父亲,就是被这个大儿子赶出了家门。为了生计,母亲只好去一间高级服装店做缝纫工,谁知这家服装店的女老板暗中还是一个老鸨,专门拿手下的女工做皮肉生意。老鸨看中的可不是母亲,而是十八岁的继女,她以母亲做坏了高级衣服为由,要挟继女,把后者逼成了一个妓女。我知道,因为读音的关系,这听上去有点可笑,但其实这很悲惨。更糟的是,继女有次接客,来者竟是父亲,而且父亲没认出眼前的女子是谁……幸好母亲及时出现,才阻止了乱伦的悲剧。

故事大致如此。你也许觉得颇为狗血,我倒是觉得它很像曹禺先生的《雷雨》——都是那种阴差阳错、混合了阶级斗争和扭曲情欲的家庭戏剧。《雷雨》是“中国现实主义戏剧的基石”,而《六个寻找剧作家的角色》则属于现代主义,尽管故事本身相似,手法却大不相同,现代主义讲究淡化情节、突出情感和思辨。所以戏里,导演听完角色的陈述,就说:这个故事虽然有趣,但是太长了,不适合舞台。父亲再次恳求导演,现在角色和背景故事都有了,不如您当一回作家吧!导演一想:对啊,既然这些角色自己会说台词,记录一下就行,这么省力的作家,干嘛不当呢?于是导演就和六个角色和一众演员退场,商量剧本去了。这就是第一幕的结尾。

回顾这一幕,里面有五层现实相互渗透。第一层现实是剧院,第二层现实是《六个寻找剧作家的角色》这部戏,第三层是戏中戏,排练《各尽其职》,第四层是戏中戏中戏,就是六个角色未完成的剧本,第五层是六个角色的背景故事。但层层嵌套的现实本身只是一个巧妙的智力游戏,真要达到混淆现实和虚构的目的,就必须回答:人生和戏,到底有什么本质的相同?对于角色,“人生如戏”可以在字面意义上成立。但角色本是对于现实中人的模拟,现实的人生哪里像戏?是指人生中总有很多神奇的转折和巧合么?是指转折和巧合的背后总有复杂严密的因果关系么?其实,情节只是表层,是意志博弈的结果,而戏剧的本质就是人的意志,也就是父亲对导演说的那句:“我们要活下去!”

这里的“活下去”,并不是指“生存”,而是指“自我实现”。角色的永生,意味着永远活在同一个悲剧中,但既然“生来就是角色”,就必须主动追求这种虽然痛苦但却有价值的活法。现实中,人为了自我实现,也不惜忍受巨大痛苦,弗洛伊德称为:“超越快乐原则”。所有的动物都懂得趋利避害,追求肉体快乐,唯有人类可以为了精神需求,忍受不必要的痛苦,甚至以苦为乐。皮兰德娄的艺术天才,就是借戏中戏的角色,展现了人类所谓的“活下去”究竟是一种什么样的愿望,以及在这种愿望中痛苦和快乐之间奇特的相对性:你以为他很痛苦,他却乐在其中。

好了,现在导演在后台讨论好了剧本,角色和一帮演员重新登台。在导演的设想里,新戏的第一幕应该演继女在高级服装店的房间里接客,碰到父亲。舞美按照继女的描述,在舞台上布置了一个房间,弄完以后,导演问继女:是这个样子吧?继女却挑剔出细节各种不对,比如坐塌不应该是绿的,应该是黄的,“上面有花卉图案,用粗呢子蒙着”,还应该有一张桃花心木的小桌子,上面放一个淡蓝色的信封,信封里装的就是嫖资。黄色坐塌,剧组拿不出来,蓝色信封倒是可以满足,导演只好叫继女排练时先将就一下。

这时一旁的父亲跳出来问:排练?难道要我们排练给演员看?我们本身就是角色,为什么不能直接演呢?导演冷笑:角色只在剧本里,演员才在舞台上。一旁的演员也说话了:要是角色自己会演戏,还要我们在这儿干什么?其他演员听了也都哈哈大笑。

这里可能有点绕,我再解释一下。角色只能以文字存在于剧本中,然后由演员演出来,这不难理解,但问题是,现在角色已经有血有肉穿越到现实空间里了,为什么不能直接演呢?要我说,其实你不妨还是把他们当作幽灵,他们现在是穿越到阳间了,但谁也不能保证他们会一直留在这里,他们必须把自己的故事和台词传给演员,这出戏才可以在没有他们的情况下继续上演。而且这既然是一出突如其来的荒诞戏,皮兰德娄肯定不会在意穿越的规则是否详尽,而是要强调剧本里的角色,不同于舞台上演出来的样子。我们看下去。

导演给演员分配了角色,男一号演父亲,女一号演继女,女二号演母亲。导演吩咐三个演员仔细观察角色的动作和台词。好了,现在父亲和继女两个角色终于可以开始他们都迫切要求的表演了。这段对手戏并不复杂:父亲进入房间,和继女打招呼,然后问她:您不是头一次到这儿来吧?继女说:不是,先生。父亲说:那不必如此害羞,让我替您把帽子摘下来吧?继女说:不,我自己摘。父亲说:您应该戴一顶更好看的帽子,要不就在这家店里挑一顶,我送。继女一边说:我不能戴,一边指了指自己身上的丧服。戏差不多就是这样。

现在换演员来演。男主演刚走进房间打招呼,一旁观看的继女就忍不住大笑起来。原来男主演的姿势和语气太过招摇,不像父亲。导演只好叫演员重新开始。演着演着,这回台词又略有些许出入,又引起父亲不满。演员只好再重来,这回演到“为你摘帽子”的地方,一旁捂着嘴的继女实在忍不住,又笑出声来。这个原本悲剧性的场景,在反复重演中竟然变成了喜剧,类似于陈佩斯经典小品《吃面条》。但两个演员并不是陈佩斯扮演的那种笨拙的外行,剧本里写明了,他们的表演并不拙劣,只是风格和原版不同。屡次三番遭到角色嘲笑以后,两个演员不干了。导演一看,角色在场,演员就没法演,还是让角色先把戏演完,让演员记好台词,回头他可以慢慢排练。

现在换父亲和继女接着演。刚才演到:父亲要为继女买一顶新帽子,继女表示自己不能戴别的帽子,因为在服丧。在导演的构思中,接下去,父亲应该表示抱歉,然后继女诉说心中的悲伤,包括自己的亲爹怎么在两个月前死去,自己怎么沦落风尘等等。但导演没想到,父亲根本没兴趣问继女为谁服丧,而是直接说:“那么我们现在脱掉这件小小的衣服吧!”。继女真要脱,导演连忙上前制止。继女说:这就是真实发生的事啊!导演说:可舞台上的真实是有限的!继女闻言大怒,说:我把自己最悲惨的遭遇暴露给你看,你却只想那些烂俗感伤的戏码!继女指了指父亲,说:你们刚才在后台肯定商量好了,把我的戏糊弄过去,接下去就可以让他表演自己有多么悔恨和痛苦了!

继女和导演争执不休,一旁的母亲却再也压抑不住,放声大哭起来。哭声感染了众人,大家都安静下来。大家发现母亲其实才是最惨的角色。演这出戏,给了父亲悔恨的机会,给了继女复仇的机会,却什么好处都轮不到母亲,她只能一遍遍重新目睹丑恶的行径,还有家庭的相互仇恨和分崩离析。待母亲稍微平静一点,继女表示她接下来的表演可以不脱衣服,但台词不能改——要改戏,你们以后重演的时候自己去改,反正今天在这里,一定要按照原本的样子演出来。于是,父亲如实说了他的台词,和继女拥抱,继女厌恶地闭起眼睛,朝母亲说:妈妈,你喊吧,像当时那样喊吧!这时母亲冲上前,尖叫着拉开他们。导演说:很好!落幕!——导演这声落幕,本来的意思类似于“卡!”,表示这一幕到此结束,但工作人员却误以为这一个命令,真的落下了大幕,第二幕正好到此结束。

如果说第一幕中,皮兰德娄通过六个角色的穿越,表现戏剧和现实多么容易混淆,那么在第二幕里,他却反过来强调戏剧和现实多么不同。从一开始角色挑剔道具,再到后面嘲笑演员,其实都在说戏剧和现实之间有某种不可逾越的界限。剧本里的角色,似乎永远比舞台上的演员完美。但这完美也有代价,那就是永远不能变。演员和具体的人,虽然不完美,却拥有变化的可能。所以角色只能困在痛苦的轮回之中。而现实的舞台,每次大幕拉开,都是全新的表演。表演总是伴随出错的风险,但错误会让一场演出变得独一无二。而这也是戏剧的魅力所在,有出差错的可能,才有即兴发挥的余地,不然在电影发明以后,戏剧就没有存在的必要了。

好,现在回到戏里,大幕重新升起。舞美在布置一个新场景。那是父亲家的花园:中间有喷泉,一旁有两棵柏树,后面还斜挂着一小片蓝色的夜空。现在要演的是母亲不顾大儿子的反对,带着小男孩儿和小女孩儿,直接冲进父亲家。

根据导演的剧本,母亲应该去房间找大儿子倾诉心中的痛苦,而两个小孩儿在花园里玩——小女孩儿看见躲在柏树后的小男儿,就跑过去——导演希望这时候小男孩儿说点儿什么,但小男孩儿就是不说。继女对导演说:只要大儿子在场,这个小儿子就不会开口说话。导演叫大儿子走开,大儿子求之不得,拔腿就跑,说:这戏本来就跟我毫无关系!——你应该还记得,大儿子是六个角色中唯一不穿丧服的,之所以在前面存在感很低,也是因为他刻意置身事外。导演追上去想阻止大儿子离去,继女却冷笑:“他走不了的。”哎?说来也怪,大儿子想走下舞台,却像中了魔咒,就是迈不开走下去的那一步。走是走不了了,但大儿子还是不想演和母亲在房间里谈心的戏,而导演和父亲却要逼他演下去。

此时继女说:“你们等一等!让小女孩儿先走到水池边!”大家早已知道,根据原版故事,小女孩儿会在喷泉淹死,便目送小女孩儿走向舞台上的喷泉布景,重新淹死。继女冲到柏树旁边,指责偷看这一切却无所作为的小男孩儿,又从小男孩儿口袋里掏出一把左轮手枪,说:“我要是你,才不会自杀呢!”继女为什么知道小男孩儿口袋里有枪?也是因为在原版的故事里小男孩儿用枪自杀了。继女说完,却并没有没收手枪,而是把小男孩儿又赶回柏树后面。

现在戏份又回到大儿子和导演这边。大儿子说,当时母亲确实来到房间,但为了避免争吵,他没等母亲开口就先走了。导演就对大儿子说:可是母子谈心这段戏必须有,你们现在当场演!此时,父亲也严厉地对大儿子说:你必须演!为了你的母亲!大儿子狠狠推开父亲,说:你为什么要在大家面前丢人现眼?我不演,也是尊重剧作家的旨意,他不愿我们登台!这时导演说:可你们已经在台上了,你就说说,出了房间以后,真实的情况是怎么样的?

大儿子陷入回忆,在花园里边走边说。原来当时,他来到花园散步,看见喷泉里漂浮着小女孩儿的尸体。他跑过去,想把小女孩儿捞起来,却惊恐地发现柏树后面还站着一个小男孩儿,发疯般瞪大双眼,盯着水池里的尸体……大儿子说到这里,突然柏树后面传来一声枪响。导演走上前,拨开人群,小男孩儿已经盖上白布被抬走了。一众演员都很疑惑,小男儿是真的死了,还是在表演?父亲高呼:真的!都是真的!然后带着角色们消失在幕布后。而导演大吼:真的!假的!统统见鬼去吧!浪费了一整天!都散了吧!

演员们如梦初醒,陆续离开,只剩导演一人。导演吩咐关灯,舞台立刻全暗。导演骂道:至少留一盏给我啊!此时,一道光打下来,那张代表夜空的幕布后面,清晰地照出除了男孩儿女孩儿之外那四个角色的巨大人影。导演吓得赶紧逃跑。而父亲、大儿子、母亲、继女分别从幕布两侧慢慢走出来。继女走向舞台的楼梯,又朝舞台上的三人回望一眼,尖声大笑,然后穿过观众席的甬道,“她走出剧场之后,还能听见她逐渐远去的笑声。”大幕随即落下,全剧终。

不过,一百年前首演的时候,这戏还没完,因为愤怒的观众还要追到后台围堵、殴打皮兰德娄。想想也是情有可原,这最后一幕,确实让人嘀咕:“这演的都是什么玩意儿?”好吧,让我来说说看。第三幕里有很多情节的跳跃,比如母亲为何带着孩子要硬闯父亲家?父亲人在哪里?小男孩儿的枪哪里来的?这就是戏中戏取巧的地方了:在角色的背景故事和导演的剧本里,应该有详细的情节,却偏不演给我们看。现代戏剧就是这样,省略繁琐的情节,直接呈现关键的冲突。据昆德拉说,现代音乐也有类似的追求,去掉了过渡性质的“桥”,直接让一个主题连着另一个主题。

但是最后一幕的主题也让人很疑惑,因为它在一个关键设定上暧昧不清,那就是角色到底有没有自由意志这个问题。就说大儿子吧,他想走却走不了,这说明他不自由。但他却拥有不配合演出的自由。与大儿子形成对比的是,继女却可以大笑着直接扬长而去,从戏剧世界,直接穿越到现实世界。在我看来,这种自相矛盾恰恰是最能体现皮兰德娄的“相对性”。舞台的束缚是一样的,但每个角色打破束缚的意志和能力却是不同的。有些人可以书写自己的故事,也有些人被现实的剧本安排。

这样说来,戏里的父亲一开始就错了,因为他所知的自我实现仅限于角色的层面。虽然剧作家给他设定的过去不可更改,但他没必要把未来全部用于补完剧作家放弃的剧本。纵观全剧,他明明有自行创造和修改剧本的能力——实际上,整出寻找剧作家的戏本身,就不是剧作家写的嘛!父亲既然可以自作主张地寻找剧作家,其实也就可以自己书写以后的故事,不必去找一个陌生的导演,来当自己命运的作家。这种多此一举,让我想起一句禅宗的妙语,叫:火神来求火。你看,父亲最大的悲剧,还是没有弄清自己到底是个什么角色。

好,这本书的内容就为你解读到这里。

总结一下,路易吉·皮兰德娄是1934年诺贝尔文学奖得主,他最大的成就是“大胆而别出心裁地复兴了戏剧和舞台的艺术”。《六个寻找剧作家的角色》是他的代表作。这部戏里,皮兰德娄通过层层嵌套的现实和复杂的戏中戏,来探讨人类感受的相对性,以及戏剧艺术本身的界限。全剧分为三幕,分别探讨了艺术和生活本质的相似点、本质的不同,以及角色打破剧本,获得自由的可能。虚构的角色也好,现实里的人也好,其实都找不到一个作者或者权威来为自己负责,人必须自己为自己的人生故事负责。

撰稿:李迪迪 转述:徐溟旭 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

路易吉·皮兰德娄是1934年诺贝尔文学奖得主,他最大的成就是“大胆而别出心裁地复兴了戏剧和舞台的艺术”。《六个寻找剧作家的角色》是他的代表作。

-

全剧分为三幕,分别探讨了艺术和生活本质的相似点、本质的不同,以及角色打破剧本,获得自由的可能。