《像一块滚石》 安洋洋解读

《像一块滚石》| 安洋洋解读

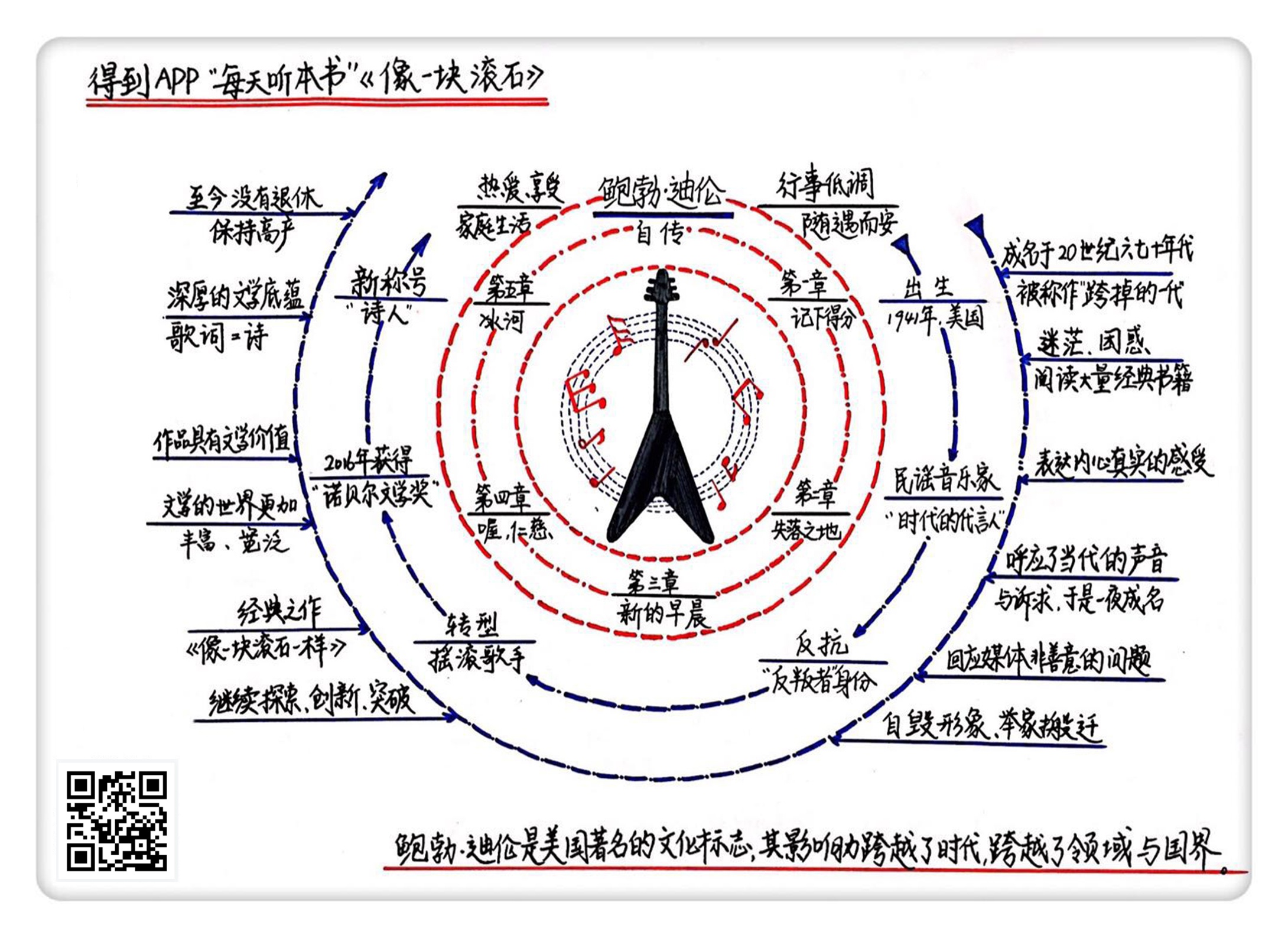

关于作者

鲍勃·迪伦,原名罗伯特·艾伦·齐默曼,1941年出生,音乐人、歌手、诗人,美国二十世纪六七十年代的时代偶像,至今仍被看作美国的文化坐标之一。如今,年近80岁的鲍勃·迪伦仍然活跃在音乐的舞台上,不断突破自己既有的音乐风格,尝试新的音乐形式。2016年,鲍勃·迪伦因为其创作的歌词获得诺贝尔文学奖,成为历史上唯一一位获得该奖项的歌手。

关于本书

这本书是鲍勃·迪伦唯一的自传,是鲍勃通过打字机逐字逐句敲击出的一本意识流形式自传。这是鲍勃·迪伦除了被当作诗集出版的歌词合集之外,唯一的一本文字出版物。不同于一般的自传,这本书的内容更像是鲍勃·迪伦回忆自己各个时期的一些意识流片段,全书的几个章节也没有按照时间顺序排列。本书在问世时,除了引发歌迷竞相收藏,媒体从文学的角度也给出了一致好评。有媒体说他的写作手法直追意识流大师普鲁斯特,美国的《人物》杂志则认为这本书与美国“垮掉的一代”著名作家杰克·克鲁亚克的代表作《在路上》一样充满活力。

这本书的英文名直译为《编年史,第一卷》。这个名字也为读者留下了很多对后续的遐想和期待。

核心内容

在这本自传中,鲍勃·迪伦回忆和反思了成名前后那段疯狂的激荡岁月。年轻的鲍勃·迪伦被二十世纪六七十年代的美国当作“反叛者”,但鲍勃对他所代表的时代也是迷茫与怀疑的。在此后的音乐生涯中,他所做的一切尝试都是要撕去那些年被贴上的标签,这些心路历程也被记录在本书中。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《像一块滚石》。这是美国著名音乐人、2016年诺贝尔文学奖获得者鲍勃·迪伦的自传。全书的中文版大约18万字,我会用大约22分钟的时间,与你一起窥看这位传奇英雄的内心世界,看看已被奉为美国著名文化标志的鲍勃·迪伦是如何出现在他的时代、引领他的时代,但又不屈从于时代赋予他的任何标签,持续向前的。

鲍勃·迪伦是美国二十世纪六七十年代的文化偶像。他的身份严格说来是一个创作歌手,但我们已经不能简单地用音乐人来形容他了。事实上,鲍勃·迪伦已被人们当作美国的一个文化标志,代表着美国上世纪六七十年代的反叛精神。他以民谣歌曲出道,后来又顶着歌迷和舆论的压力转型为摇滚歌手,并且在50多年的音乐生涯中一直持续探索创新。他的音乐风格对整个音乐界产生了深远的影响。国内很多教父级的歌手,比如崔健、罗大佑都受到他的启蒙。苹果公司创始人乔布斯也是鲍勃·迪伦的超级粉丝,他在苹果发布会上演示产品音乐功能时,一定会购买或者播放鲍勃·迪伦的歌曲。可以说,鲍勃·迪伦的影响力跨越了时代、跨越了领域、也跨越了国家,堪称民谣与摇滚音乐的教父级人物。

像大多数传奇人物一样,鲍勃·迪伦生活非常低调,过着半隐居的生活,但他没有退休,甚至依然保持高产。自从1962年发布首张同名专辑之后,直到2015年,年近80岁的鲍勃·迪伦还在发表新的专辑。迄今鲍勃·迪伦一共有36张专辑产出,在这些作品中,他持续探索着新的音乐形态,不断突破自己既有的音乐风格,尝试着不同的音乐形式,是一个音乐界的老顽童。

和很多美国的老雅痞一样,鲍勃·迪伦写作时习惯用打字机。这本书就是他逐字逐句在打字机上敲下来的。不同于一般的自传,这本书的内容更像是鲍勃·迪伦回忆自己各个时期的一些意识流的片段,甚至全书的几个章节都没有按照时间顺序排列。如果你想了解他的生平,或是抱着猎奇的心态读这本自传,那可能就要失望了。这本书更像是一本意识流的散文。全书一共有五个章节。

第一章《记下得分》像是一个短小的引子,记录了鲍勃·迪伦来到纽约,签约唱片公司,在咖啡馆里看其他歌手表演的一些片段。在这一章的末尾,鲍勃·迪伦写道:“我走了很长的路到这里,现在是命运显形的时候了。”

从第二章到第五章,鲍勃·迪伦分别回忆了自己生命中的几个阶段。第二章《失落之地》记录了鲍勃·迪伦成名前的岁月。在这一章中,读者会从意识流一样的回忆里看到鲍勃·迪伦是如何形成自己的风格,让民谣做到“言之有物”的。第三章《新的早晨》对鲍勃·迪伦之后的英雄事迹避而不谈,跳过了激荡的风云岁月,直接来到了功成名就的那段日子。鲍勃·迪伦回忆了被封神的自己遭遇的种种荒谬的事情,记录了自己的苦恼困惑,也提到为了摆脱名声束缚做出的一系列行动。在第四章《喔,仁慈》里,鲍勃·迪伦用很大的篇幅记录了自己的低潮以及突破创作瓶颈的过程。最后一章《冰河》回到了第一章鲍勃·迪伦初入纽约音乐圈的年代,他对那时自己的心理状态做了更多补充,详细地记录了自己在音乐圈里所得到的启发以及对民谣这种音乐形态的看法。

这本书出版于2004年,原版的名字叫做《CHRONICLES : volume one》。直译过来就是《编年史,第一卷》。国内先后出了两个中文版本。2006年由江苏人民出版社出版的版本定名《像一块滚石》,用的是鲍勃·迪伦的一首经典摇滚歌曲的名字,出版后获得了不俗的销量。2015年,河南大学出版社将这本书再版。这一版的书名尊重了原版,直译为《编年史》。前后两版虽然只有书名译法的小小不同,但也可以看到这本书受众定位的微妙差别。如果说第一版是一本乐迷藏品,那么之后的这一版则是把这本书当作意识流自传的文学作品推到市场上,希望为更广大的读者所知。

事实上,除了歌迷之外,媒体从文学的角度也对这本书给出了一致好评。有媒体说他的写作手法直追意识流大师普鲁斯特;美国的《人物》杂志则认为这本书与美国“垮掉的一代”著名作家杰克·克鲁亚克的代表作《在路上》一样充满活力。

2016年,鲍勃·迪伦爆冷获得诺贝尔文学奖,创造了历史。那之后,他的歌词被当作诗集出版,被更多的读者当作文学作品来欣赏。但截至目前,鲍勃·迪伦真正唯一的文字出版物只有这一本自传。

好,以上为你介绍了这本书的背景。虽然说鲍勃·迪伦是美国一代人的经典记忆,但在国内,他的歌迷毕竟还是有限的。如果你只是普通的读者,为什么这本书同样值得一读呢?我想,这本自传更大的价值并不是了解一个歌手的生平,而在于了解孕育鲍勃·迪伦的时代,并且让读者跨越音乐和文学的界限,试图理解为什么诺奖评审愿意把这座沉甸甸的文学奖颁给一个歌手,而不是当时更多文学界的有力竞争者。这位歌手究竟有什么魔力?我将从三个方面为你解读。

首先,咱们先来看看鲍勃·迪伦在初出茅庐时期的心理状态和观点。他对民谣、反战以及叛逆的上世纪六七十年代都有什么看法。为什么他会一步一步被推上时代领袖这个神坛。

接下来,我会为你介绍,站在神坛上,鲍勃·迪伦经历了怎样纠结的心路历程,并且如何开始了他持续的抗争。可以说,鲍勃·迪伦大部分的职业生涯都在努力撕掉舆论给他的标签。这其中也经过了漫长的过程,这一部分会呈现那时他真实的内心世界。

最后,我会为你介绍鲍勃·迪伦与文学有什么渊源。严肃文学,尤其是诗歌对他产生了怎样的影响?以此延展,我们将一起看看鲍勃·迪伦为什么可以获得诺贝尔文学奖?一个歌手获得诺贝尔文学奖又有着什么样的时代意义。

好了,下面先来看看第一部分,究竟是什么造就了鲍勃·迪伦,让他稀里糊涂走上了时代代言人这个神坛。

要知道这个问题的答案,我们先得了解美国二十世纪六七十年代的文化背景。美国六七十年代的中流砥柱都是战后婴儿潮成长起来的青年人。在历史上,他们也被称作“垮掉的一代”。为什么这么说呢?二战后的美国经济迅速崛起,人们追求物质上的丰富、家庭的安定以弥补战争的创伤。于是,战后迎来了美国的一次爆发式的生育高峰,被称为婴儿潮。这些孩子们在六七十年代进入青年阶段。这代人在享乐主义和物质主义中成长起来,开始对这种物质至上的文化导向产生质疑,转而追求精神层面的文化需求。

与此同时,美国正处在与苏联对峙,敌视社会主义国家的冷战时期,对于美国国内持有不同政见者进行各种打压。国内也笼罩在暴力、种族歧视、战争等阴影下。一方面,是经济的快速崛起、物质的极大丰富,另一方面,是政治环境的紧绷和社会矛盾的日益突出,在这种氛围中,“垮掉的一代”身上交织着很多种复杂的情绪,比如对物质主义的厌倦,对个人身份的迷茫,对自我价值的追求、对平等自由的向往和对战争的厌恶等等。迷茫的年轻人内心的情绪急需宣泄,他们开始振臂高呼,对权威和既有的制度发出反抗的声音。那个年代出现了大量经典的歌手和作者。他们玩世不恭,到处流浪,呼吁反战、和平、民权,过着嬉皮士的生活。

1941年出生的鲍勃·迪伦也是这个时代中迷茫的一个年轻人。从很小的时候起,鲍勃·迪伦就喜欢阅读各式各样的书籍。你可能想不到,除了读巴尔扎克、莫泊桑和狄更斯的小说,他还会去读经典的政治意识形态和哲学的书籍,比如马基雅维利的《君主论》和卢梭的《社会契约论》,甚至他会读一读科学著作,比如《疾病的形成和治疗》这样的书籍,但他最喜欢读的,还是诗集。读书的经历为年轻的鲍勃·迪伦打开了眼界,让他比同龄人对问题产生更深刻的思考,也塑造了他深厚的语言文字功底。这些都为他之后的民谣创作奠定了非常坚定的基础。

成年后,鲍勃·迪伦开始创作民谣,在纽约的酒吧里唱歌。那个时候,民谣还是一种刚刚兴起的音乐类型,被认为是蹩脚的、二流的,但鲍勃·迪伦却对这种音乐形式情有独钟。他说:“民谣已经嵌入了我的脑子,成为了我的宗教。民谣超越了当时的文化。”为什么鲍勃·迪伦这么推崇这种音乐形式呢?当时他一边唱歌,也一边去纽约的各个酒吧看各种风格的民谣歌手表演。他发现民谣歌手用像诗句一样的歌词非常流畅地表达自己内心的观点。鲍勃·迪伦灵光乍现,书中说,他觉得找到了定义自己感受到的世界最舒服的一种方式,于是义无反顾投身民谣创作。他的创作不同于一般歌手,那时电台里播放的大多数是娱乐歌曲,风格甜美轻松,但鲍勃·迪伦通过民谣发出对时代的拷问,表达自己内心真实、迷茫甚至是痛苦的感受。

对于自己所处的六七十年代,和大多数同龄人一样,鲍勃·迪伦也是当局者迷。书中这样记录道:“我不知道我们处在历史的哪个阶段,也不知道它的真相是什么。想这个是没有意义的,不管你怎么想可能都错的厉害。”但对于这种迷茫,鲍勃·迪伦也不甘心。他在书中写道,那时的他希望理解生活里的事情,并且通过民谣记录下来。他开始将当时的社会事件写进自己的歌里,希望做一个“言之有物”的歌手。

为了这个,鲍勃·迪伦也很刻苦,专门去纽约的公共图书馆,从微缩胶卷上看1855年到1865年间的报纸,试着了解那个时代。这些报纸记录的是美国内战时期的生活,那时除了奴隶制这个关键话题,社会上也充斥着禁酒、童工、上升的犯罪率等问题。鲍勃发现,六七十年代的美国和内战时期的美国竟然有某种相似的地方,都是一段美国走在十字路口,等待新的时代到来的困惑时期。人们夸夸其谈,内心却充满不确定。

回到自己的生活中,鲍勃·迪伦说,他的朋友整天将社会主义、马克思和国际工人条约挂在嘴上,但当鲍勃·迪伦问起他自治州的权利是怎么回事,他却一片茫然。同样的,反战这样的话题虽然十分流行,但大多数年轻人对于战争完全没有概念。人们只是高呼口号,对于自己所处的世界,其实是一无所知的。

鲍勃·迪伦把自己对这些问题的观察、思考甚至是想不清楚的迷茫、困惑通过民谣表达出来。这在当时来看,正中大众内心的种种情绪下怀。他们觉得鲍勃·迪伦就是在为他们发出声音。无论是控诉的、抗议的还是困惑的,这种自然流露在人们看来都呼应了六七十年代几乎所有的声音和诉求。于是,鲍勃·迪伦一夜成名,立刻被当作了时代的发言人。

在电影《阿甘正传》中,阿甘的女神珍妮抱着吉他演唱了鲍勃·迪伦最著名的那首《答案在风中飘扬》。电影中的珍妮正想离开家乡的一切,追求自由的流浪生活,而她内心依然充满不确定,于是她通过这首歌一次次发问:“一个人要走过多少路,才能称为真正的男子汉;一只白鸽要飞越过多少片大海,才能在沙滩上得到安眠?炮弹要多少次掠过天空,才能被永远禁止,答案啊我的朋友,在风中飘扬。”这个场景真实还原了鲍勃·迪伦和那个时代所有年轻人的内心呼声。他们对身边的一切也许并不知道答案,答案在风中飘着。年轻的人们听着这首歌热泪盈眶,鲍勃·迪伦也因此登上神坛,成了标记那个时代的文化偶像。

鲍勃·迪伦虽然被推到这样高的一个位置。但这些音乐只是鲍勃·迪伦的真情流露,他没有任何迎合时代的意思,但由于直击人心的歌词和演唱,他被当时的大众选中了,被扣上了“引领者”“反叛者”这样一顶大帽子。这让年轻的鲍勃·迪伦措手不及。而此后,他几乎一直在努力做的一件事,就是撕掉人们给他的标签,持续反抗着自己“反叛者”的身份,这也是我们要讲的第二个重点内容。

书中写到这样一个经历。在鲍勃·迪伦最红的时候,他去参加音乐节,主持人这样介绍鲍勃·迪伦:“他就在这儿,你们认识他,他是属于你们的。”这句话立刻激起了鲍勃心中强烈的反感。用他自己的话说,“他立刻从中听出了不祥之兆。”媒体把他当成了话筒、发言人,甚至是一代人的良心。这在鲍勃·迪伦看来,实在是很可笑。他写道:“据说我替整整一代人发出了声音。但我和这代人没什么相似之处,更谈不上了解他们。我的命运就是随遇而安,这与代表任何一种文化毫不相干。”

成名以后,所有的媒体和舆论都开始报道和解读鲍勃·迪伦,翘首盼望他带领整个音乐界甚至整个时代去往下一个阶段。有杂志封面把他和美国总统肯尼迪、美国黑人运动领袖马尔科姆和古巴元首卡斯特罗的脸拼在一起。人们用鲍勃·迪伦的歌词展开论战。甚至还有人冲到他家门口游行。他简直被宣传成了救世主。鲍勃·迪伦对这件事哭笑不得,他说,这个世界好像需要一个带领大家反抗罗马帝国的领导人,但在他看来,美国不是罗马帝国,而他更不是那个替罪羊。

人们期待并幻想鲍勃·迪伦是一个反抗者、革命家。鲍勃·迪伦自己期待和幻想的是什么呢?他在书中说:“我幻想能朝九晚五地工作,在绿树成荫的地方有一所带白色栅栏的房子,庭院里盛开着粉红色的玫瑰。”真正的鲍勃·迪伦就像他自己说的,随遇而安,珍惜和享受家庭生活。成名时他已经成家了,生儿育女改变了他的生活,妻子儿女是他最珍惜的。舆论对他的期待和幻想远远超过了真实的他。这让他觉得既搞笑,又吓人。所以,接下来发生的事情就很有趣了。他开始持续地反抗各种各样神化的标签。

鲍勃·迪伦采取了哪些行动呢?首先,他对媒体不怀好意的发问给出了充满嘲讽的回答,告诉他们自己就是个写歌的,不是什么代言人。他还自毁形象,经常有意做一些很蠢的行为:比如把一瓶威士忌倒在头上,然后走进百货商店,一副醉眼蒙眬满不在乎的样子。另外,他举家搬走,从此过上了半隐居的生活。

鲍勃·迪伦还做了一件特别大的事情。他不再创作民谣,转型为摇滚歌手。他转型的作品《像一块滚石一样》现在已经成为经典之作。但当他第一次在演唱会上表演这首歌时,台下的观众惊呆了。这不再是那个弹着古典吉他吹着口琴的鲍勃·迪伦了。歌迷们完全无法接受,甚至有人当场就喊他是“叛徒”。

不过在这本书中,迪伦没有放很多篇幅在他这次著名的转型上。诚然,在转型之后,鲍勃·迪伦在音乐的道路上一直没有停止探索。他自己主动走下“时代发言人”的神坛,但一直持续在音乐的世界里向前走。或许,鲍勃·迪伦也希望通过这本书,让人们关注他之后的音乐创作,所以书里用了整整一章的篇幅,回忆了他更后期的一张专辑《哦,仁慈》的创作历程。

就像所有的创作者一样,鲍勃·迪伦也会遇到创作瓶颈和低潮。有段时间,他就像应付差事一样完成一场一场的演唱会。他突然觉得不会唱自己以前的歌曲,而且对那些歌也没有感觉了,灵感枯竭,甚至萌生了退意。一次,他在台上唱到一半,突然发不出声音了。当时,台下有三万人盯着他。鲍勃·迪伦说,当时他觉得就像掉进了黑洞,不得不孤注一掷,试着用别的方法演唱。然后突然之间,他发现了一种新的发声技巧。而且他越唱越进入状态,好像有了新的能量源一样。

这个事件在鲍勃·迪伦心里成了一个暗示。他觉得自己不应该一直搁浅在旧的故事结尾,而应该开启一个新故事的序幕。这之后,他就开始了《哦,仁慈》的创作。这次创作过程很顺利,用鲍勃·迪伦的话说,他好像能看到这些歌词就在前面,而他追上去并且超过了它们。他发现了一个作曲的新技巧,开始使用三连音,用新的方法变换旋律、节奏、音调、断句等等。

这张专辑发行于1989年。那时,鲍勃·迪伦已经将近50岁了。而此后,他一直没有停止自己的音乐创作和创新。直到今天,年近80岁的老爷子还活跃在舞台上。

如果说鲍勃·迪伦这么多年的努力,都是为了远离人们的追捧,安安静静地做音乐,到了2016年,就真是事与愿违了。这一年,鲍勃·迪伦因为自己的歌词创作获得了诺贝尔文学奖,他又一次被放到了聚光灯之下。当然,行事低调的鲍勃·迪伦并没有去颁奖典礼。

得奖之后,鲍勃·迪伦有了新的称号:诗人。说起鲍勃·迪伦和文学的关系,获得文学奖这件事其实也不是那么的无厘头。接下来这部分,我将为你介绍鲍勃·迪伦和文学,尤其是诗歌的渊源,并且一起来看看为什么鲍勃·迪伦会力压各位文坛巨匠,获得诺贝尔文学奖。

前面我们说过,鲍勃·迪伦在年轻的时候,阅读了大量经典的书籍。其中,以文学类的居多,特别是诗集。鲍勃·迪伦喜欢把书高声地朗读出来。这无形中让他越来越熟悉并且掌握文字的韵律美。除了读短诗,鲍勃·迪伦还涉猎了很多巨幅诗篇,比如《唐璜》。他尝试用诗的语言来思考问题,还会有意的去背诵这些诗歌。甚至,鲍勃·迪伦这个艺名都是来自一个诗人。鲍勃·迪伦原名罗伯特·爱伦。在英文里,正式的英文名往往会有对应固定的小名。比如“查尔斯”就对应“查理”,“威廉”就对应“威尔”。“罗伯特”对应的小名就是“鲍勃”。而“迪伦”,其实就是取自著名诗人迪伦·托马斯。

鲍勃·迪伦虽然没有刻意写过诗,但他创作的歌词完全可以被看成诗。本来嘛,诗歌诗歌,诗与歌就是不分家的。咱们中国的唐诗、宋词创作出来时就是吟唱传颂的。更别提更早的诗经,其实也就是古人的歌词本。创作歌词和写诗相通的地方很多,比如都要讲求文字的精致,还要考虑韵律的优美。我们听到过不少流行音乐用古诗词作为歌词,毫无违和感。

英文诗的情况也是类似的。有一首著名的英文歌曲《友谊地久天长》,这首歌的歌词就取自著名的苏格兰诗人罗伯特·彭斯的同名作品。而鲍勃·迪伦也曾经帮爱伦坡的诗《钟》用吉他配曲。其实,在获得诺奖之前,主流评论就认可鲍勃·迪伦是个诗人。比如在1976年,美国总统卡特在竞选时就引用过鲍勃·迪伦的歌词,并且称鲍勃是“伟大的美国诗人”。所以,把鲍勃·迪伦的歌词当诗来赏析,也没有什么问题。

在写这本《像一块滚石》时,鲍勃·迪伦不仅用了意识流的描写,还采用了诗一样的语言。比如,他在回忆自己成名那段时间的困惑时,这样写道:“我确实从来都只是我自己——一个民谣音乐家,用噙着泪水的眼睛注视灰色的迷雾,写一些在朦胧光亮中漂浮的歌谣。现在我的名声已经在我面前炸开,正笼罩在我头上。”

2016年,鲍勃·迪伦获得诺贝尔文学奖,舆论一片哗然。但当我们认真去读他写的歌词,包括他的这本传记时,就会发现,他的作品的确包含着珍贵的文学价值。他的歌词描写社会问题,也传递时代信息。文字本身工整、优美。除了作品本身的文学价值,鲍勃·迪伦获奖也有另一层深意。诺贝尔文学奖的评审正在通过这位获奖人,向世界传递一个重要的提醒:对于文学的界定不应该是狭隘的,文学的世界应该更加丰富、更加宽泛。

在当今这个时代,纯文学的影响力正在渐渐减弱,如果文学的边界仍局限在传统的几种形式里,那么其颓势将更加难以扭转。在过去,诺贝尔文学奖也曾颁给历史学家、哲学家,那么在今天,诺贝尔文学奖也可以颁给流行歌手。这个结果似乎在告诉世界,文学并不是高高在上的,文学可以以很多种形式传递给你感动,无论你是一位读者,还是一位听众。

好了,到这里,这本书的主要内容就介绍的差不多了。来回顾一下。

首先,我为你介绍了鲍勃·迪伦成名的美国二十世纪六七十时代,以及为什么那个时代会选中鲍勃·迪伦成为一个时代的领袖。其次,我们一起回顾了鲍勃·迪伦是如何解构自己的标签的。被推上神坛给鲍勃·迪伦造成了很大的困扰,而他之后所做的一切尝试都是试图回到人间,摆脱标签的束缚,继续在音乐的世界里探索。最后,我们介绍了鲍勃·迪伦与文学,尤其是诗歌的渊源,也谈了他获得诺贝尔文学奖背后的意义。

撰稿:安洋洋 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.鲍勃·迪伦的民谣正中大众内心的种种情绪下怀,呼应了六七十年代几乎所有声音诉求。于是,他一夜成名,被当作时代发言人。

2.“据说我替整整一代人发出了声音。但我和这代人没什么相似之处,更谈不上了解他们。我的命运就是随遇而安,这与代表任何一种文化毫不相干。”

3.诺贝尔文学奖通过鲍勃·迪伦,向世界传递:对于文学的界定不应该是狭隘的,文学也并不是高高在上的,可以以很多种形式传递给你感动。