《人性的枷锁》 邓一丁解读

《人性的枷锁》| 邓一丁解读.mp3

你好,欢迎每天听本书,我是邓一丁。

今天我想和你分享的是一本文学名著,英国作家毛姆出版于1915年的长篇小说《人性的枷锁》。

也不知是什么缘故,毛姆是我身边许多热爱文学的朋友喜欢上的第一位外国作家。我自己也是如此。究其原因,我猜总也有这么两点。其一是毛姆的作品很好读,文字朴素,语句接近口语,故事讲得轻快又引人入胜,教人捧起书来,不知不觉就读了上百页,一点负担感也没有。而第二点原因似乎更重要,毛姆看人的眼光老辣尖锐,笔锋讥诮,他塑造人物时,总不忘添上几笔,在乍看起来有些平淡的角色身上开一个小口子,露出里面的虚荣、羞怯、狡猾、尴尬,种种不常显露在人前的心理。这让他书里的角色一下子活了起来,故事也真了起来。读毛姆的书,聪明的读者往往能在书中某个角色身上突然看出自己,或是自己熟识的人的影子,仿佛书面反射了我们的目光,直射进内心的角落里。那种感觉让人过瘾,也让人心惊。

熟悉毛姆的读者多半知道关于他的一则谈资:毛姆常被称为“二流作家”,这实际上是他给自己的评价。据说有一次,有位作家请毛姆帮他给新书写篇序言,毛姆提了个条件,要跟他打一局桥牌。这局牌自然是毛姆赢了,他得意地说:“我这个人,打牌和写作都是差不多的水平,属于二流里面拔尖的。”打这以后,“二流作家”这个头衔就渐渐成了喜欢毛姆的读者之间的一个暗号。毛姆说自己是二流作家,这倒也不完全是谦辞。他眼中的一流作家是巴尔扎克、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基之流,他说这些人的眼光能够“看透砖墙”,而自己只能看明白眼前的东西,不过,和更多的什么都看不明白的作者比起来,这已经够了不起了。

我是很爱读毛姆的书的,至少译成中文的都看过一遍,所以在这儿想替他辩白两句。我当然也崇敬陀思妥耶夫斯基,但他剖析人性深入到了骨髓里。像《罪与罚》那样的书,动辄几千字人物在内心里挣扎的独白,跟着读下去,读得人心里天崩地裂。而毛姆的尖刻里却还保留着英国绅士的体面。他只是揭开人心的一角指给你看看,狡黠地一笑,就接着把故事讲下去了,好像知道多说一句都会让读者难堪。这种恰到好处的分寸感显出了智慧却不至于残酷,邀请读者做窥探人性的同谋,又不至于掉进内心的深渊,这是毛姆的本事。因此,假如你看书不图深深地参透什么,只为获得一点雅致的趣味,那毛姆的书很可能就是最合适的读物。作为洞察人心的高手,毛姆也很清楚自己的定位,这种清醒再加上务实的态度,让他成了20世纪最畅销的作家之一。

《人性的枷锁》是毛姆最长的一部作品,翻译成中文,是将近60万字的长篇。这个书名取自哲学家斯宾诺莎的《伦理学》,按照原本的定义,指的是一个人,尽管拥有明辨是非的知识,却受限于本性,终究会对世界做出错误的认识,并在行动中疏漏百出。换句被用得有点俗气的话,就是“懂得很多道理,却还是过不好这一生”。这个总也过不好生活的主人公名叫菲利普。从各种意义上讲,菲利普都极像是毛姆在文学世界里的一个分身。有人干脆就说《人性的枷锁》就是毛姆换了个名字的自传。对此,毛姆的解释是,“自传”倒不至于,但菲利普的确是以自己为原型设计的角色。这也是《人性的枷锁》这本书的一个看点,你能从主人公的言行中看懂他背后的作者理解世界的方式。这很有趣,对理解毛姆其他的作品也很有帮助。

另外,我特别推荐你听听《人性的枷锁》,也是因为这本书和毛姆其他的代表作比起来,在主旨上非常特别。特别在哪儿呢?接下来,我们边读边品。了解了整部作品,最后我们再拿它和毛姆其他的名著做个对比,这本书的特色就会凸显出来了。

好,我们开始吧。

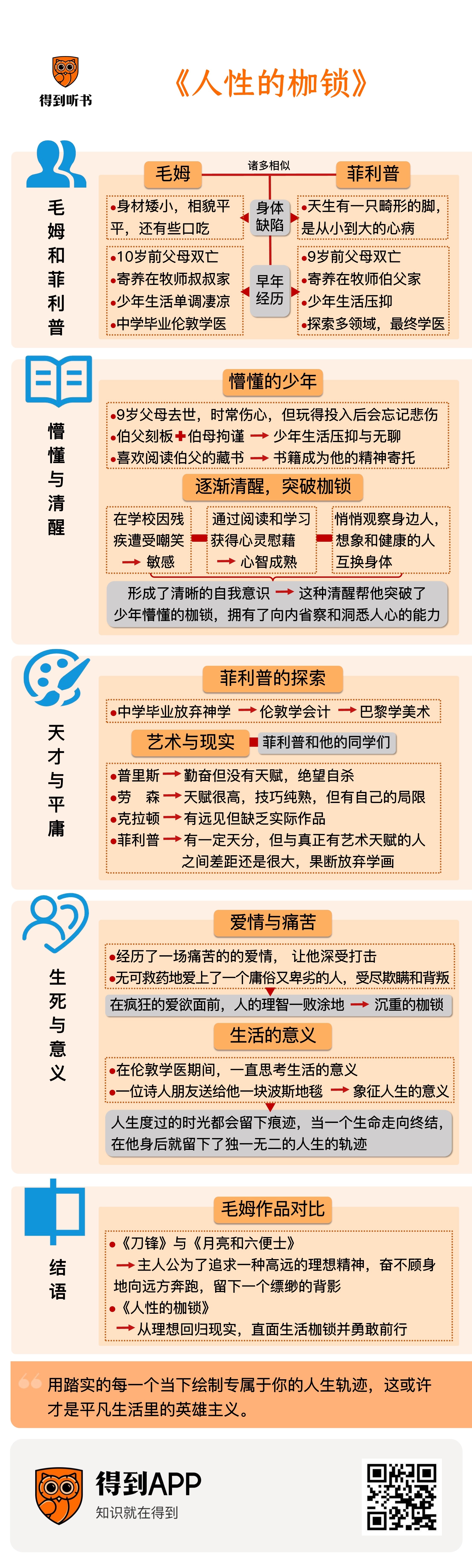

先来认识一下故事的主人公,菲利普。刚才我们提到,菲利普是毛姆以自己为原型创造的角色。那么,书里书外的这两个人有哪些相似之处呢?

可能最明显的一点是,他们两人的身体先天都有些问题。毛姆的问题不算严重,只是身材矮小,相貌平平,还有些口吃。这些特点在他早年的生活里让他受了不少委屈,而等到他终于成了名满天下的大作家,终日出入各种名流云集的社交场合,他的其貌不扬和结结巴巴也常让他敏感和尴尬。或许是为了塑造一个能够让自己尽量准确地代入的角色,毛姆笔下的菲利普生来就有一只畸形的脚,走路一瘸一拐。这个生理上的缺陷比毛姆自己的更明显。它也成了菲利普从小到大的一块心病,对他的人格产生了不小的影响。这一点,我们在后面的故事里会反复看到。

毛姆和菲利普另外的相似之处是他们早年间的经历。毛姆大致是以自己的履历为蓝本,编排了菲利普从9岁到将近30岁的人生历程。这也正是这整本书的主要内容。毛姆生于1874年,父亲是个律师,家里的条件算中产偏上。可是很不幸,毛姆的母亲和父亲在他10岁以前就相继去世了。从这以后,毛姆就被寄养在一位做牧师的叔叔家里,少年时代的生活过得单调又凄凉。中学毕业后,毛姆在伦敦学医,五年后拿到医生执照。行医的这几年里,他见惯了病痛、生死和别离。他没有变得麻木,而是更加敏锐,也以更冷峻的眼光审视着人间的悲苦。这段经历为他日后的文学创作积累了材料,也奠定了精神的底色。

我们再来看看菲利普的经历,你会发现他和毛姆的人生轨迹大致平行。菲利普生于1876年,几乎和毛姆同龄。他是家里的独子,父亲是医生,母亲也有不俗的出身。然而和毛姆一样,他的父母亲在他9岁那年相继去世。菲利普被寄养到了在乡下做牧师的伯父家里,少年时代过得和毛姆一样压抑。毛姆甚至完全以自己读过的那所中学为背景,搭建了菲利普少年时代的生活场景。不过中学毕业后,菲利普的故事就和毛姆不同了。他没有遵从伯父的安排去进修神学,回来接伯父的班,而是决心自己探索未来的道路。他去德国接受了比当时的英国更前卫的综合教育,又试着学了一年会计。接下来,他又听任内心的冲动,跑去巴黎学美术。这些年的探索统统无疾而终。他最后选择了学医,前后花了七年时间,终于磕磕绊绊地学完,做了医生。到这里,菲利普的经历又和现实中的毛姆交汇在了一起。

如果只听刚才这一分钟的介绍,你大概会觉得《人性的枷锁》这本书里的故事实在算不上精彩,不就是个迷茫的年轻人探索人生道路的过程吗?听上去就像是一张单薄的简历。可是文学的力量恰恰就藏在细节里,藏在平凡生活透出光芒的缝隙里,是故事梗概不可复原的。如果耐心地去读毛姆用细密的笔触编织出的这部厚重的长篇,你会发现在这个平平无奇的故事里处处是惊奇,也会渐渐领略“人性的枷锁”这几个字的含义。

接下来,我们就从主人公菲利普9岁的那年说起。

9岁的菲利普是个懵懂的孩子,懵懂到不大理解死亡。当他的父母亲在这一年里相继去世,他只是隐隐感到再也不能与他们相见,也时常为此伤心。但他的心智毕竟还很简单,哭累了就睡,睡醒了就玩玩具,玩得投入时,就把悲伤抛在脑后了。

和他比起来,这时候更头疼的倒是他的伯父和伯母。这对四十来岁的夫妇膝下没有子女,住在伦敦60英里外一座海边的镇子上。菲利普的伯父是英国国教的牧师,在当地算是个有头有脸的人物。但和菲利普在伦敦做医生的父亲相比,伯父这家人过得还是拮据了点。菲利普的伯父人品说不上坏,只是个性冷淡又刻板。他给家人制定了严格的作息规则,日子过得一板一眼又毫无生气。对他来说,收养菲利普更多是出于无可推卸的责任,他对这个孩子没什么感情,因而在表达关爱时,举止也显得僵硬。和伯父相比,菲利普的伯母是个更敏感,也更温柔的人。她一直渴望拥有自己的孩子,菲利普的到来给了她一次做母亲的机会。可是由于缺乏经验,伯母在和菲利普沟通时总是过于拘谨,显得手足无措。这让菲利普很尴尬,伯母自己也很受伤。磨合了一阵子,他们两人终于有了点默契,形成了一种别别扭扭又客客气气的关系。

寄居在这样的家庭里,你能想象一个9岁的孩子会感到压抑和无聊。菲利普的脚又有天生的残疾,不适合跑跑跳跳。他原本就不是个开朗的孩子,这时候的性格就更加内向了。在伯父家里,菲利普能找到的唯一有趣的东西是书。菲利普的伯父有藏书的爱好,买书很多,自己却不怎么读。从伯父的书架上,菲利普时常能找到些有趣的故事书,读着读着就入了迷,叫他吃饭也不应声。毛姆写道:“不知不觉,菲利普养成了这世上最能给人带来快乐的习惯——阅读。他没有意识到在自己心中已经搭起了一个避难所,一个能够远离生活中种种悲戚之事的地方。”

就这样,书籍成了菲利普寄居生活中最好的伙伴,帮他缓解了孤独。进入中学后,菲利普发现自己和身边的孩子相比,知识更丰富,心智也更成熟。但他的残疾给他惹来了麻烦。因为那只跛脚,他成了同学们眼中的怪胎,遭到嘲笑和打骂,甚至有位粗鲁的老师也在盛怒之下骂他是“瘸子”。菲利普起初不明白这些野蛮的恶意为何无端地向他袭来,到后来他就越发安静地沉入了书籍的世界,在幻想中寻找安慰。爱读书的孩子学习当然很好,菲利普的成绩为他赢得了各项奖学金。粗野的孩子们觉得他古怪、无聊,又是校长眼里的好孩子,渐渐也就不再搭理他。菲利普终于获得了安宁。

其实在内心深处,菲利普一直在悄悄观察着身边的人。他羡慕那些体格健壮、活泼开朗的同学,羡慕到想象自己和他们互换了身体,用他们的双腿行走,用他们讨人喜欢的面孔和人谈笑。我特别点出这种古怪的心理机制,是因为它实际上是毛姆对自己内心的刻画。毛姆的口吃和其貌不扬从幼年起就让他自卑,他因此时常幻想自己灵魂出窍,钻进了别人的身体里,用另一副躯壳体验着世界。毛姆的一位传记作者调查过他读中学时的同学名单,发现上面有位学生叫“阿申登”,曾是个健康、活跃又优秀的孩子,受到老师的赞赏和同学的欢迎。而“阿申登”正是毛姆在《月亮和六便士》《阿申登》《啼笑皆非》这三部作品里为自己取的名字。少年毛姆或许没有意识到,他的这种随时将自己带入他人的心理,其实在反复帮他练习好作家洞察人心的能力。毛姆的犀利和敏锐源于身体带给他的自卑,这或许也应了他很喜欢的一句《圣经》里的经文:“美自灰烬而生”。

说回到故事里,在少年时代,菲利普由于残疾带来的敏感,再加上阅读锻炼出来的心智,很早就形成了清晰的自我意识。在毛姆看来,这种自我意识是难能可贵的。他写道:“尽管每个人都能同样地意识到自己的身体是一个独立而完整的有机体,但绝非人人都能拥有独立而完整的人格。”更多的人并不能明确地意识到自我的存在,活得就像蜂巢里的蜜蜂。他们从对集体的归属感中获得意义和幸福。而菲利普的命运赋予他一种苦涩的清醒,这种清醒帮他突破了少年懵懂的枷锁,拥有了向内省察和洞悉人心的能力。然而,这种能力也让他更容易受伤,并且更难以相信世人眼中的理想生活。这决定了他日后的道路。

从中学毕业后,菲利普决心探索自己的人生。他早就厌倦了伯父家里的生活,觉得当个牧师简直无聊透顶,于是断然放弃了升入牛津大学进修神学的机会,跑去了德国。在接下来的几个月里,菲利普接触了广泛的知识,也交到了几个朋友。当他的伯父写信叫他回英国时,他倒也没有特别抵触。伯父这样古板的人也在为菲利普考虑牧师以外的选择。他从朋友那里听到,当时,也就是19世纪末,有个新兴的行当叫“会计”。尽管这行的从业者鱼龙混杂,但收学徒的门槛已经越来越高,在未来,会计有希望成为像律师、医生那样体面的职业。

从德国回来,菲利普遵照伯父的意见去伦敦学会计。不过比起会计,他更感兴趣的是伦敦。菲利普在乡下生活了十几年,如今已经20岁了,他渴望到大城市里见见世面。接下来,菲利普用一年的时间确认了一件事:自己完全不适合会计这个行当。他的脑袋里装满了从书里读来,以及和朋友们高谈阔论时听来的奇思妙想,无法忍受会计工作的细碎烦琐。他要做更有创造力的事,过更浪漫的生活。他要去巴黎学美术。

这一次,菲利普的决定惹得伯父勃然大怒。他责备菲利普做事没有常性,而毛姆在写到这里时留下了一句意味深长的评语,说菲利普的伯父“像所有懦弱的人一样,把善始善终看得太重要了”。对菲利普来说,唯一重要的是撒开手脚去寻找有意义,至少是有意思的生活,毕竟他还那么年轻。他也不太担心伯父的反对,因为再有几个月,他就年满21岁了,可以继承亲生父母留给他的一小笔遗产。只要别太大手大脚,这笔钱够支持他几年的开销。

菲利普在巴黎的故事是这本书里很关键的内容。毛姆在这部分细致地刻画了菲利普身边的几个角色。初到巴黎,菲利普进入了一家教绘画的机构。当时的巴黎人学画并不怎么上课,只是想学的人凑在一起,请一位模特,就对着练习,然后再互相评点交流。菲利普在画室里遇到的第一位同学名叫普里斯。菲利普虽然没学过画,但看过不少,也确实有些天赋。他一眼就看出普里斯的画完全不对,线条扭曲,结构凌乱,画面还被橡皮擦得一塌糊涂。当他听说普里斯已经学了两年,更是大吃一惊。更麻烦的是,普里斯是个很骄傲的人。她坚信自己的画是杰作,对别人的作品都嗤之以鼻,惹得大家也都避她唯恐不及。她或许是整个画室里最勤奋的那一个,但她的画在明眼人看来实在很差。她是个走在错误道路上的勇猛的独行者。

这间画室里真正有才华的是另外两个学生,一个叫克拉顿,另一个叫劳森。没过多久,他们都成了菲利普的朋友。劳森的天赋很高,技巧也纯熟,画出的肖像即便是苛刻的点评者也挑不出什么毛病。而克拉顿了不起的地方在于眼界。当时的巴黎正是印象派的天下,莫奈、马奈、雷诺阿、毕沙罗和德加是学生们心目中的英雄。而克拉顿却敏锐地意识到印象派已经走入了瓶颈。他四处游历,寻找能给他带来新启发的画家和作品。有一次从布列塔尼回来,他兴奋地向朋友们说起一个名不见经传的画家。那人原本是个证券商,人到中年,挣了不少钱,可是有一天,他突然抛家弃子,独自一人过起了画家的生活,好像除了画,世上再没什么值得在意的东西。克拉顿相信这位画家能给印象派蹚出一条新路来。朋友们对他的说法难以置评,因为他们都没听说过此人,有人干脆就说克拉顿只是在故弄玄虚。

如果你熟悉西方美术的历史,或者读过毛姆的另一本名著《月亮和六便士》,那你一定已经猜出来了,克拉顿说的这位,正是后来横空出世的印象派大师高更,也就是《月亮和六便士》的主人公查理斯·斯特里克兰德的原型。这么看来,克拉顿对艺术的判断的确是准确而且超前的。可是克拉顿的问题在于,他说得多,画得却很少。而且每当朋友们想看看他的画,他都躲躲闪闪地搪塞过去。他似乎陷入了抽象的理念世界,执着地在虚空中寻找艺术的真谛。

和他比起来,劳森要务实得多。可是劳森也清楚自己的局限。他的绘画技巧无可指摘,假以时日,他一定能成为小有名气的画家,会有富商甚至王公贵族找上门来请他画像。他可以凭本事过得衣食无忧,可是劳森这个名字是不会被写进美术史的。克拉顿有次看劳森的画,说他画得一点错也没有,但也一点意思也没有。劳森很无奈,可他心里清楚,克拉顿的判断是对的。

毛姆讲述这些青年画家的故事,到底是在讲什么呢?我觉得他讲的是他作品中反复出现的那个主题:天才和平庸者的差距。作为以创作为生的人,毛姆对这个问题是极其敏感的。我想他在以“二流作家”自嘲时,心中哪怕有八分豁达,也还有两分苦涩。毛姆的社交圈子很广,他见识过旷世奇才,也见过更多极其刻苦却天资平平的人耗尽毕生的心血却少有成就,当然,他也见过许多精明的人将虚虚实实的见解打扮成不凡的谈吐,在形形色色的生活里换一个体面。从他的作品来看,毛姆显然崇拜天才,他塑造的主人公常常以极端的方式对抗世俗生活,孤注一掷地追寻心中的理想,活得像流星般璀璨。不过毛姆也对平凡甚至是庸俗的人怀抱着同情,安排他们在各自的故事里求仁得仁。对毛姆来说,能否恰当地处理天赋与勤奋、理想与现实的关系,是每个人生命里的根本问题。这将决定他们的幸福,乃至于生死。

说回到故事里的巴黎,在那帮满怀理想的年轻人中间,菲利普的表现如何呢?的确,他的天分比普里斯高了不少,但当他和克拉顿、劳森二人交游的日子久了,他渐渐发觉自己缺少他们身上的一种能力。克拉顿和劳森有种本能般的直觉,他们不需要诉诸语言,仅凭感官就能大致判断一幅画的艺术价值。而菲利普却总得听他们解释好半天,才能通过语言理解他们用直觉感受到的东西。这让菲利普心里没了底。

正在这时,发生了一件非常令人遗憾的可怕的事。普里斯自杀了。这个把艺术视为生命的可怜人被艺术之神无情地拒之门外,终于绝望,在贫穷和孤独中一了百了。菲利普作为她生前联系的最后一个人帮她操办了丧事。他心里充满了怅惘,又不禁想到自己,他可以成为一名真正的画家吗?还是要等蹉跎半生才发现自己走错了路呢?

菲利普做了一个勇敢的决定。他找到之前在画室里指导学生的一位极其严苛的画家前辈,请他到自己的住处。菲利普将自己的画一幅一幅地拿给这位前辈看。前辈看一看,点点头,默不作声。菲利普告诉前辈,自己的钱只够支撑几年的生活,他不怕失望,只想要听到真相。前辈看他诚恳,也放下了傲慢和刻薄。他对菲利普说:“你手挺巧的,肯下功夫的话,能成为一个还不错的画家。有成百上千的人画得不及你好,也有成百上千的人和你水平相当。你给我看的这几幅画里没显出任何天赋,但你下功夫了,脑袋也挺灵光。你充其量能做个二流画家。可是考虑到你的实际情况,还是放弃吧。”

这是一个让菲利普心碎的回答,可是这样的心碎却像是一份恩赐。他向前辈道谢。前辈走到房门口,突然回过头拍了拍菲利普的肩膀,他说:“你知道吗,我愿意拿世上所有东西去换取一个机会,一个能让我回到你这么大的年纪,遇到一个能给我这样建议的人,并且乖乖按着他的建议来的机会。”

这位前辈的年纪和菲利普的伯父相仿,已经度过了大半生。他的名字在巴黎学画的学生们中间算是响亮,学生们敬他怕他,他也能凭绘画养家糊口。可他明白,自己的造诣到此为止了。菲利普看着眼前的前辈,仿佛看到了二十年后的自己。

他下定决心,离开了巴黎。

菲利普此后的人生中还有丰富的经历。放弃学画后,他到伦敦学医。他的学业进行得磕磕绊绊,直到七年后他才终于拿到行医执照,有了安身立命的本领。在这些年里,他经历了一场痛苦的爱情。他无可救药地爱上了一个庸俗又卑劣的人,受尽欺瞒和背弃,脱了几层皮才摆脱出来。在疯狂的爱欲面前,人的理智一败涂地,在毛姆看来,这是人性的又一重沉重的枷锁。他在书里把这个故事写得极其生动,看得我真是心力交瘁。限于篇幅,这里就不展开了,感兴趣的话,欢迎你去读一读原书。

在学医的这些年里,菲利普始终在思考着生活的意义。他在巴黎时结交了一位朋友,是位上了年纪的诗人。这位诗人的生活过得穷困潦倒,终日坐在小酒馆里买醉。他时常乘着酒兴发表一通奇谈怪论,引得邻桌的客人纷纷侧目,却也让菲利普这帮喜爱思考的年轻人啧啧称奇。菲利普离开巴黎前,这位诗人送给他一块破旧的波斯地毯,神秘兮兮地说这块地毯就是人生的意义,但其中的玄机他不能道破,只能让菲利普自己参悟。

一块地毯算什么意义呢?菲利普没太当真。不过多年后,他却忽然想出了一套自己的解释。这些年间,他在医院里实习,见证了太多生死。许多人因为贫穷放弃了治疗,许多人为了现实的利益抛弃了家人,还有许多人热爱生命,满怀希望地接受治疗,却最终事与愿违。在人世间庸庸碌碌匆匆忙忙地走过,这些人的人生有意义吗?菲利普想到,或许所有人的人生都像是一块波斯地毯。我们度过的分分秒秒日日年年,都会在这块地毯上留下痕迹,绘制出一幅纷乱却华美的图景。当一个生命走向终结,在他身后就留下了独一无二的人生的轨迹。这轨迹也许并不关乎永恒或真理,但它实实在在地存在过,就像每个人的生命都无可否认地存在过一样。没有谁的人生是白白度过的。

关于毛姆的这本《人性的枷锁》,我的解读就到这里。在小说的结尾,菲利普迎来了一个幸福的结局。为了照顾到一些朋友阅读原书的体验,关于这个结局,我就不详细地展开了,感兴趣的话,请你读一读原书。

在本期听书的开头,我留下了一个问题,《人性的枷锁》和毛姆其余的代表作相比,主旨非常特别。特别在哪儿呢?熟悉毛姆的朋友大概已经想到了。在《刀锋》《月亮和六便士》这些作品中,毛姆塑造的主人公都是超脱世俗的非凡之人,为了追求一种高远的精神理想,他们奋不顾身地向远方奔跑,留给世人的只是一个缥缈的背影。即便是在《面纱》这样更加短小,主题也更模糊的作品里,主人公也为了高尚的目的忽略了生活中丑陋不堪的一面。而相比之下,菲利普的故事却是一个从理想回归现实的过程。在他少年的心中也曾有过不可抑制的激情,他也曾奋不顾身地追求理想,可是到头来,他还是坦然接受了自身的局限,如同直冲云霄的飞鸟在力竭后降落,双脚踩在坚实的大地上。或许有人会觉得这种姿态少了几分英雄气概,可我却觉得,直面枷锁,却背负起枷锁继续前行的人生是另一种勇猛。毕竟,用踏实的每一个当下绘制专属于你的人生轨迹,这或许才是平凡生活里的英雄主义。

刚才提到的几本毛姆的代表作,得到听书都为你解读过。此外,还有一本精彩的《毛姆传》,你要是感兴趣,也推荐你听听看。

以上就是本期听书的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的好朋友。另外,在得到电子书,你就可以找到这本《人性的枷锁》的完整电子版,欢迎你去读一读。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.英国作家毛姆是20世纪最畅销的作家之一,他的名著《人性的枷锁》带有鲜明的自传色彩,主人公菲利普和毛姆的人生有诸多重合之处。

2.毛姆在《人性的枷锁》中讨论种种人无从逃避的局限,从先天的生理残缺,到天赋的限制,再到理性在疯狂的爱欲面前的失效,每个人都生活在枷锁之中。

3.然而,重重枷锁也是人生本相。毛姆在书中讲述了菲利普直面天赋的局限,勇敢地选择抛弃了不切实际的理想。这种清醒务实的态度是另一种英雄主义。