《两兄弟》 李迪迪解读

《两兄弟》| 李迪迪解读

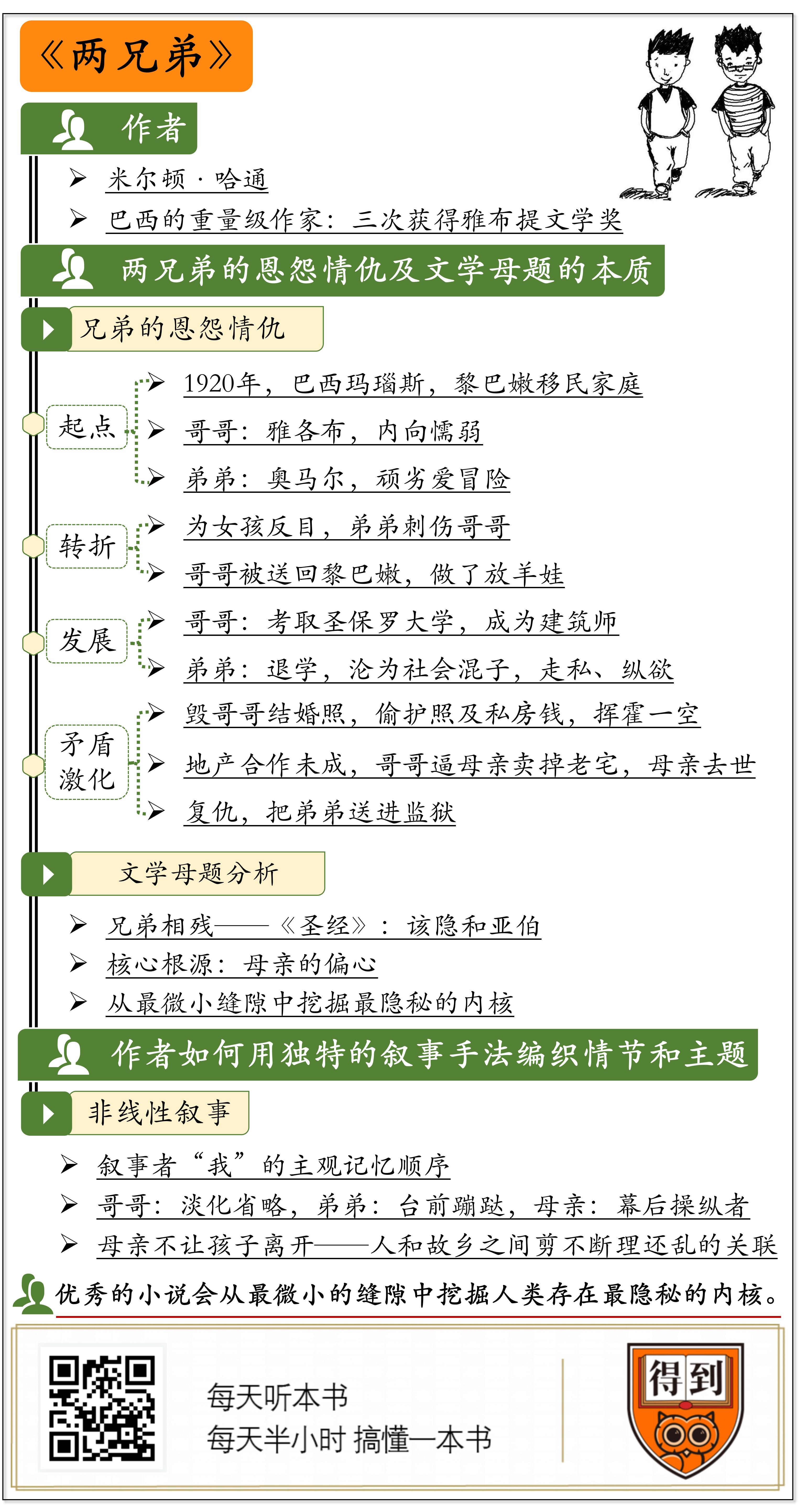

关于作者

米尔顿·哈通(Milton Hatoum),巴西作家,1952年出生于巴西玛瑙斯市,代表作品有《某个东方人的故事》《两兄弟》《北方的灰烬》等,凭借这三部作品三获巴西最重要的文学奖项之一雅布提文学奖(Prêmio Jabuti)。

关于本书

《两兄弟》是巴西作家米尔顿·哈通创作的一部长篇小说,讲述了性格迥异的双胞胎兄弟雅各布与奥马尔的故事,以及他们与母亲扎娜、父亲哈里姆、妹妹哈妮亚、家里的女仆多明嘉丝、多明嘉丝的儿子“我”之间复杂的感情与关系。一次冲突后,弟弟奥马尔用酒瓶划破了哥哥雅各布的脸,父亲哈里姆认为距离能抹除恨意与嫉妒,将大儿子送回老家黎巴嫩乡下。五年后,十八岁的雅各布重新回到玛瑙斯,冲突似乎并未结束。长大后的雅各布离家去了圣保罗并成为优秀的建筑设计师,被母亲过分溺爱的奥马尔几次想摆脱母亲的控制但却从未成功。分居两个城市后,他们的人生真能完全分开吗?

核心内容

《两兄弟》书名朴素,但写法却别有玄机。表面上,小说讲了一对双胞胎兄弟纠缠半个世纪的恩怨情仇。兄弟俩其实互为心魔,对方代表了自己无法实现的一种活法。在更深一层上,更激烈的对抗其实发生在人和土地之间。哈通巧妙地通过非线性叙事,在两兄弟背后设置了一位抢戏的母亲,通过她来展现故乡的双重性:有时它能救你,有时它也能害你。

本期音频分两个部分为你解读这本书的主要内容。第一部分中,首先将为你梳理兄弟漫长的恩怨,并与《圣经》典故做对照。第二部分中,我们来聊聊此书独特的写作手法和隐藏主题:人与故土的关系。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是首次引进的巴西当代文学经典,米尔顿·哈通的《两兄弟》。

提到巴西,我们可能马上会想到足球、桑巴舞和亚马逊雨林,但说到巴西当代文学,则不免有些陌生。其实在很长一段时间里,巴西在世界当代文学的地图上,只是“拉美一位贫穷的文学邻居”。但这片生机勃勃的广阔土地,终究要结出自己的文学硕果,米尔顿·哈通的《两兄弟》就是其中之一。

米尔顿·哈通是巴西的重量级作家,1952年出生于一个黎巴嫩移民家庭,曾三获巴西最重要的文学奖:雅布提文学奖。巴西文坛甚至流传起一个笑话:“如果米尔顿·哈通今年出书,那其他作家就别指望得奖了。”

《两兄弟》这个书名朴实无华,在写法和内容上却另有玄机。

最表面的层次上,小说讲了一对双胞胎兄弟纠缠半个世纪的恩怨情仇。兄弟俩起点相同,互知根底,对抗就会迸发出强烈的戏剧性。不仅如此,这种对抗还具有哲学意味:兄弟俩其实互为心魔,对方代表了自己无法实现的一种活法。在这本《两兄弟》里,哥哥活成了大都市的小白领,弟弟活成了小地方的大浪子。两人斗了一生,一个失去了家,一个失去了人生,这个我们后面慢慢说。

而在更深一层上,《两兄弟》中更激烈的对抗其实发生在人和土地之间。哈通并没有用大量离奇的社会新闻来表现时代的变迁,反而刻意淡化具体的地域和时政,把精力集中于更普遍和永恒的主题,那就是母亲和故乡。哈通巧妙地在两兄弟背后设置了一位抢戏的母亲,通过她来展现故乡的双重性:有时它能救你,有时它也能害你。

下面的解读也将分为两个部分。第一部分中,我会梳理兄弟相残的情节,并且挖掘这种人类最古老的斗争,意味着什么。第二部分中,我会解析此书如何以独特的叙事手法,编织隐秘的情节和主题。

在第一部分里,咱们捋一捋小说中两兄弟的恩怨情仇,以及兄弟之争这一文学母题的本质。

小说发生在玛瑙斯,那里也是作者的故乡。故事从1920年一直写到1970年,横跨半个世纪。在这半个世纪里,玛瑙斯只是一个出口橡胶的小港口。小说戛然而止之处,恰是玛瑙斯现代化的开端,它慢慢变成了一个丛林中的摩登之都,还是2014年巴西世界杯的主办城市之一。这是后话了,现在我们还是回到故事的起点。

雅各布和奥马尔是一对双胞胎,来自一个开小饭馆的黎巴嫩移民家庭。哥俩长得一模一样,从小就是帅哥,但性格却颇为不同。弟弟奥马尔更爱冒险,敢爬更高的树,敢下更深的河,而哥哥雅各布则习惯在地面上等待。当弟弟和别的小朋友打架,甚至遭到三四人围攻的时候,哥哥却只会藏在一旁,既为自己的懦弱而愤怒,也暗暗钦佩弟弟的勇敢。

为啥生活在一起的两兄弟,做人的差距那么大呢?

俗话说,“被偏爱的都有恃无恐”。弟弟出生后差点生肺炎死掉,得到了母亲的偏爱。肺炎好了,但是偏爱没有随着肺炎一起消失,正如弟弟的称呼“老幺”,也没有随着后来小妹妹的出生而改变。他永远是家里的“老幺”。

十三岁时的一个舞会上,哥俩同时看上一个金发小姐姐。哥哥雅各布犹犹豫豫不敢搭话,转眼便被弟弟奥马尔捷足先登。雅各布只能眼巴巴地看着弟弟和佳人又是牵手,又是跳舞。几日后社区里放电影,哥俩与这位金发女孩都去了。黑暗中,女孩却吻了哥哥雅各布。目睹了这一切的弟弟妒火中烧,拿一个破酒瓶刺伤了哥哥雅各布的脸。

哥哥脸上留下了一道伤疤。这道疤很淡,几乎不影响他的英俊,却是兄弟间仇恨的开始,也直接导致了两人的第一次分离。父母为了防止沉默的雅各布做出什么过激的报复,把他送回黎巴嫩老家,做了一个放羊娃。五年后,雅各布才被接回来,已经变成一个几乎不会说话,却习惯随地小便的野人。

谁也没想到,不善言辞的野人哥哥回来复学以后,展现出过人的数学天分,最终考取圣保罗的大学,毕业后成了建筑师。他还不声不响在圣保罗结了婚,连媳妇的姓名都不告诉父母。雅各布和家人的关系,最终只剩下逢年过节一封封简短冷淡的来信。母亲甚至跟人说,我的大儿子已经改名为圣保罗。

说完了哥哥,我们再来看看弟弟。弟弟奥马尔虽然免遭流放,活得却远不如哥哥。

奥马尔为证明自己是个男子汉而殴打神父,被学校勒令退学,不久就彻底沦为一个社会混子。这里我得插一句,奥马尔的自暴自弃,其实反倒与雅各布回来后学业蒸蒸日上有关。你越是好学生,我就越要做坏孩子。这与两人小时候,弟弟越勇敢,哥哥就越懦弱是一样的。只不过现在懦弱的人换成了弟弟,比起发奋学习超过哥哥,用自甘堕落博取母亲关注,显然是一种更省力的捷径。弟弟奥马尔什么正事儿也不干,吃喝嫖赌倒样样精通。整宿整宿夜不归宿,一早才醉醺醺晃回家,倒进门口的吊床上。

有一次父亲实在看不下去,就把奥马尔像狗一样拴起来。这位父亲也是一位甩手掌柜,整天和几个老哥们儿下棋吹牛,但毕竟还算个有家有业的体面人。奥马尔被逼得痛改前非,穿起西装皮鞋,打领带戴手表,去银行朝九晚五上班,带回家的朋友也变成开得起敞篷汽车的英国人。然而很快奥马尔就被戳穿,上班的事子虚乌有,其实干的是走私的勾当,连那块表都是走私货。从此以后,父母也不指望他上班,别犯罪就谢天谢地了。奥马尔也照旧挥霍无度,反正父亲看不上自己,还有母亲撑腰。哥哥一走了之,只能令母亲变本加厉地溺爱弟弟。

弟弟奥马尔漫长的纵欲之路上,有两次结婚的机会。第一次是同一个绰号“银色舞女”的女人,第二次是同一个绰号“黑树皮”的黑人女子。“黑树皮”介于走私犯和神婆之间。这两次机会都因母亲的极力阻挠而告吹。不少家境好又才貌双全的女孩为英俊风流的奥马尔苦守闺阁,她们搞不懂,为何奥马尔只会钟情于不三不四的流莺浪女,直到把自己搞出淋病,未老先衰。

弟弟奥马尔在职业之路上,也有过两次重回正轨的机会。青年时代的奥马尔,在退学后也曾被父母送去圣保罗读书。注意,他不像雅各布是自己考过去的,而是父母出钱送去的。但在圣保罗,他发现哥哥神秘的老婆原来就是当年舞会上的金发女孩,便用下流涂鸦毁了他们的结婚照,又偷了哥哥的护照和私房钱,跑到美国挥霍一空。人到中年,弟弟奥马尔把一位印度地产商朋友介绍给当建筑师的雅各布。雅各布对合作的提议不置可否,却暗中绕开弟弟拉印度人单干,后知后觉的弟弟赶来殴打哥哥,把雅各布打进了医院。更严重的是,这次变故搅黄了印度地产商的开发计划。哥哥写了封信威胁母亲,把老宅卖掉赔偿损失,不然弟弟就只能去坐牢了。

老房子刚卖掉,母亲就病死了。而母亲一死,一生受尽弟弟侮辱与伤害的雅各布就打破承诺,实行复仇。实际上逼母亲卖掉房子本身就是这个复仇的一部分,那样就毁掉了弟弟的旧居。但雅各布的复仇不止如此,他早就做了伤情鉴定,还找好了证人,此时报警,非要把弟弟送进监狱。弟弟奥马尔东躲西藏,四处欠债,成了人人喊打的老鼠,最终也逃不过牢狱之灾。

两兄弟能否和好,是母亲弥留之际唯一的挂念,可惜她没有等到,读者最后也没有等到。

兄弟相残,其实是一种很古老的文学母题,最早可以追溯到《圣经》中该隐和亚伯的故事。作者对此显然心知肚明,因此在雅各布威胁母亲不卖房抵债,就要奥马尔坐牢的那封信里,加了这么一句话:不要让事情发展成“《圣经》那样的场面”。

那我们就来说说《圣经》里到底是啥场面。该隐和亚伯是亚当和夏娃的儿子。该隐的意思,就是得到,没错,就是我们得到app的“得到”。亚伯的意思,则是虚空。为什么哥俩名字会这样?历来有很多种说法,咱们这也不必展开。总之,哥哥该隐,负责种地,弟弟亚伯,负责放牧。两人向上帝奉献,该隐献上粮食和蔬菜,亚伯献上羊群中头生的羊和羊脂油,结果上帝看上了后者。出于妒忌,该隐杀了亚伯。

而上帝给该隐的惩罚并不是杀人偿命,只是流放他乡。该隐还抱怨这个惩罚过重,担心在异乡被人杀死。于是上帝又给了他一个保护性的承诺:凡杀该隐的,必遭报七倍。所以最后,该隐就“生活在别处”,自己建了一个城市,开花散叶去了。

你们看,小说里远走圣保罗,又告发弟弟的哥哥雅各布,是不是很像该隐?锒铛入狱,社会性死亡的弟弟奥马尔,是不是很像亚伯?文学母题的有趣之处,就是提纯了某些人类本质的心理和行为,告诉我们,这种事情乃是古已有之,而且不管社会如何变迁,都将永远如此。

兄弟相争的根源,其实不在于谁的脾气和人品不好,而在于人对于自己存在的焦虑。人需要肯定自己独特的存在价值,而这种肯定无法自给自足,只能来自他人的爱。这个他者,在《圣经》里就是上帝,在这本小说里就是母亲。

既然连上帝都无法完全公平,就更不要说一个母亲了。悲剧的是,这种爱是只能给予,无法争取的。上帝不喜欢该隐的贡品,该隐又能怎么办?雅各布学习再好,也只能让母亲更疼爱不成器的奥马尔。也许只有在少年时代,流放黎巴嫩五年的时间里,母亲心中的天平短暂地倾向雅各布,但那与其说爱,不如说是愧疚,而这种愧疚本身就源自对于奥马尔的偏心。

也就是说,母亲情愿对不起哥哥,也要保护弟弟。一旦差别对待,两兄弟就一定刻意选择不同的路。婴儿时期的一场肺炎,足以让两兄弟的人生都脱离正轨。实际上,雅各布的远走,和奥马尔的堕落,不仅是争取爱的两种方式,也是在用这样两种不同的自残来惩罚母亲的不公。人对他人的爱的需求没有止境,但他人所能给予的爱,却并不是无限的。因为无形的爱,也需要以有形的物质的形式表现出来,大到一个房子,小到一个蛋糕,怎么分,都有可能引起纠纷。

说到这里,我想有兄弟姐妹的听众多少有点感同身受吧?少有父母可以真正做到一碗水端平,而全天下的兄弟不是都要反目成仇的,但是人心中难免存在一道幽微的裂隙。而这其实就是优秀小说和肥皂剧的不同。在肥皂剧中,再尖锐的矛盾最后都可以在一片粗糙的和谐中大团圆。而优秀的小说却像放大镜一样盯着最微小的缝隙,从中挖掘人类存在最隐秘的内核。

总而言之,我们不能脱离上帝谈该隐和亚伯,也不能脱离母亲谈雅各布和奥马尔。该隐本来不恨亚伯,杀掉亚伯只是为了报复上帝的偏心。可见,兄弟相争只是一个问题的后果,而不是问题的根源。正是在这里,作者哈通体现了殿堂级小说家的匠心,他直指问题的核心,偷偷把母亲变成了小说真正的主角。听到这里,你或许会有点吃惊,书名不是《两兄弟》吗?怎么两兄弟不是主角呢?吃惊就对了,因为巧妙的叙事手法,效果就像一个精彩的魔术表演:最重要的部分其实一直都在眼前,只是因为你注意力被分散才视而不见。

下面,我就来说说这部小说的叙事手法。

现代小说尤其强调故事的说法。怎么说一个故事,已经变得和故事本身一样重要。这就像一个综艺节目里,编导给谁镜头,配上什么样的弹幕,完全可以把同样一个秀,做出完全不同的侧重和效果。现代小说往往采用非线性叙事,其目的倒不是要故意把读者绕晕,而是因为小说要描述的那个世界本身就很复杂。

《两兄弟》也采用非线性叙事。在篇幅的分配上有个奥妙之处:哥哥雅各布篇幅远远小于奥马尔。为什么呢?因为雅各布很早就跑到圣保罗去了。他在圣保罗其实也有很多故事,一个乡下人怎么在大城市打拼,怎么成家立业,等等等等。但作者并不想细写这方面的事,所以他索性让叙事者“我”,不知道雅各布在圣保罗的生活情况。

“我”并不是全知全能的说书人,而更像是玛瑙斯的一个普通居民。这个自始至终没有名字的“我”,像采访口述历史的记者那样,游走在各个人物之间,有时还会直接同他们对话。这样,不仅为故事营造了一种真实可靠的氛围,同时也决定了故事讲述的顺序。这种顺序取决于我主观的回忆,我想到哪里,就会讲到哪里,某种程度上,就像在随意翻看未经整理的原始资料。

这样一来,小说里就混进了很多支线故事,让我们也能窥见其他角色的人生。比如双胞胎父母的故事,当年一无所有的父亲仅仅凭一首抄借来的诗就打动了母亲。比如母亲是因为她父亲,也就是双胞胎的外公,回黎巴嫩探亲病故以后,才执意要生孩子。再比如家里女仆的故事,她是一个印第安孤儿,从小生活在修道院里。比如双胞胎的妹妹,那也是位高挑而美丽的女子,却偏偏就是不嫁人,只是把络绎不绝的追求者,哄成店里的顾客。还有比如几个邻居的故事,怎么从趾高气扬的上流社会慢慢衰落。当然,还有叙事人“我”自己的成长故事。

“我”到底是谁呢?过了几章作者终于揭晓,原来“我”竟是印第安女仆的私生子。而我的生父,就是双胞胎中的一位。女仆把这个秘密守到了生命的最后一刻。她最终把秘密告诉了我,而我却没把这个答案明确地告诉读者。这当然不是非要卖关子,而更像百感交集时的无可奉告。其中,一个意思是说,生父的悬念其实早就不重要了,反正两兄弟实际上都抛弃了“我”的母亲,没有尽到父亲的责任。但这又不完全是释然,如果真的不在乎,“我”就不会在母亲临终时去问,如果真的不在乎,“我”也可以把那个名字大大方方告诉读者,“我”偏不说,也是因为“我”一个都不原谅。

总而言之,小说以“我”串联起非线性叙事,一方面很轻松地淡化省略了雅各布的故事,另一方面又很自然地补全了玛瑙斯这边各个人物的群像。既然有了群像,那么我们就可以来讨论谁站在这幅群像的中心位置。所谓核心人物,并非取决于这个人物本身如何张扬,而是取决于这个人物和其他人物的关系。

《两兄弟》中,既然哥哥早已离开,核心的位置是否自动属于奥马尔?让我们来检查一下他的人物关系。他和雅各布不对付,这不用多说。他和父亲的关系其实也不好,相互厌恶和冷淡。他与私生子,也就是叙事人“我”的关系,只能是更大的相互厌恶和冷淡。他对待“我”的母亲并不是情人或孩子的妈,而只是普通佣人。尽管妹妹很喜欢他,他却只当妹妹是个出气筒和钱罐子,只有厚着脸皮要钱的时候,才会去逗妹妹开心。

而奥马尔找了那么多风尘女子,都是无名无姓,无足轻重的存在,带绰号的只有“银色舞女”和“黑树皮”两个例外,但这两次婚姻的可能,都被母亲强硬地打散。就像孙悟空不论怎么翻腾,在天边哪根柱子下面撒尿,终究跳不出如来佛的手心。奥马尔不论找多少妓女,也还是捏在母亲的手心里,毕竟连嫖资都要靠她出。

这样一想可不得了!我们会惊讶地发现,尽管奥马尔在前台蹦跶,却是母亲在后面悄然掌控全局。我前面一直没有提母亲的名字,就是想保留她幕后大BOSS的神秘性,现在我必须说出她的名字,她叫扎娜。真正的人物关系都集中在母亲扎娜身上。大家都讨厌奥马尔,但却都爱着扎娜。只有在扎娜每年过生日的时候,各个家庭成员和四方友邻才会聚集,哪怕雅各布都要来封信。实际上,扎娜像操持着这个家一样,操持着整部小说。

小说里每一次重要的决定,几乎都是母亲做出的。比如双胞胎父母的婚姻,虽然是父亲从诗人朋友那里借了一首诗发起的求婚,但最终却是扎娜的激烈抗争,才让娘家人接受这个一无所有的捕鱼小伙做女婿。选择把雅各布送去黎巴嫩,并不是父母共同的决定,而是扎娜拍的板。当奥马尔离家出走同“黑树皮”鬼混,不知所踪,父亲豪气万丈地宣布他一定要把他找回来,却很快失去头绪,最后还是扎娜有勇有谋,从卖鱼小贩那里找到蛛丝马迹,把儿子接回。

小说是以扎娜临终前最后一遍游览即将卖掉老宅为开篇的。小说也在扎娜病逝后迅速结束。这其实都非偶然。她不仅是所有人际关系的核心,也是小说情感的核心。

这种情感是什么,就是小说最关键的问题。我们要注意,在小说内部,几乎所有人物都爱扎娜,但在小说外部,作者对她的看法则是爱恨交织。在扎娜身上,作者用了类似于中国人所谓的春秋笔法。表面上,扎娜是一家人在金钱和感情上的凝结核,每遇大事,都需要扎娜出钱或者拍板来渡过难关。但这种强势也带来了很大的伤害,不仅逼走了安静沉默的雅各布,更严重的是毁掉了那个生龙活虎的奥马尔。

扎娜两次拆散奥马尔的坏姻缘,最终却只是把他推向各种妓女的怀抱。扎娜为奥马尔规划了和哥哥一起开建筑公司,最终却把儿子送进了监狱。扎娜之于奥马尔就像一种长期的毒品,离不开迟早完蛋,离开了则马上完蛋。我们终究很难判断,她非要把儿子留在身边,是一种爱的奉献,还是自私的占有。

奥马尔能摆脱父亲设下的有形铁链,却终究逃不脱母亲以爱之名的无形锁链。

作者之所以要把扎娜写成这个样子,其实也是在探讨他对“故土”的矛盾心态。小说中,扎娜和她的老宅是一体的,卖掉老宅前夕,扎娜就突然病倒去世。而她一死,老宅就被印度开发商改建得面目全非,这也象征着过去的那个玛瑙斯不复存在。最终,我们可以说,母亲-老宅-玛瑙斯是三位一体的。离不开母亲,离不开家门口那张吊床,也就是离不开故土,这固然有很多便利,但一个人也可能在这种方便和熟悉里慢慢地腐烂掉。而选择离开,不仅需要很大的勇气,也必然承受别离的悲痛。不是每个人都有机会衣锦还乡,有时候走了,就是走了,不再是这里的归人,而只能是过客。

我们要注意,其实扎娜自己就是一个黎巴嫩移民,她再也没回过黎巴嫩。而在玛瑙斯,扎娜也没有表现出太多黎巴嫩裔的特殊性。玛瑙斯也是一个人种的大熔炉,但作者并没针对种族冲突和融合大做文章,而把所有人一视同仁地视为新巴西人。不仅如此,作者也极力淡化巴西的异域风情,以及具体的政治历史,他并没有强调过去的巴西多么黑暗,也没有把扎娜塑得特别恋旧。实际上,作者只是专心经营“母亲不让孩子离开”这种与历史和政治无关的情形,从而让文学作品直达更为抽象和普世的问题:人和故乡之间剪不断理还乱的关联。

而我想,这个问题恰恰很能触发中国人的共鸣。城乡发展的二元化,让无数新一代年轻人不得不背井离乡,去大城市打拼,春节都不一定能回家,回了家也不知道如何与老家的乡亲父老共处。很多人都会在心里自我拷问,如果我当时留在那个城市,或者,如果我早点回到家乡,现在又会活成怎样?

说到这里,我想起电视上看过导演陈凯歌的一个演讲,适合放在这里做结尾。陈凯歌说,二十年后,他又重新回到当年插队的云南小村,“老乡还是那些老乡,村后的小河依然那样流淌,远处的青山一样被田里烧的叶子弄得很模糊。土地,还是那块土地。你,不能忘记它。它,也不能束缚你。”

好,这本书的内容就说为你解读到这里了。

首先,我们梳理了兄弟相争的表层情节,然后对兄弟相残这个文学母题追根溯源,以《圣经》中该隐杀死亚伯的典故作为参照,指出这种兄弟之争的根源,是个体求取他者的关注和爱。再接下去,我们发现小说用非线性的叙事手法,悄悄把真正的主角变成母亲,但是母亲的爱最终毁了两兄弟,尤其是奥马尔的人生。最终,我们把母亲上升为普遍意义上的故乡。在自己和故乡的关系上找到平衡,或许也是我们很多人一生的困惑。但是要记住,人,可以勇于离开,但心,不要急于忘记。

撰稿:李迪迪 转述:徐惟杰 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.兄弟之争的根源,是个体求取他者的关注和爱。

2.无形的爱,也需要以有形的物质的形式表现出来,大到一个房子,小到一个蛋糕,怎么分,都有可能引起纠纷。

3.人,可以勇于离开,但心,不要急于忘记。