《上帝之子》 李迪迪解读

《上帝之子》| 李迪迪解读

关于作者

科马克·麦卡锡(Cormac McCarthy,1933 - ),被广泛认为是在世的最伟大的美国作家之一,已著有10部长篇小说及其他短篇作品和剧作,先后斩获麦克阿瑟“天才奖”、普利策奖、美国国家图书奖、全美书评人协会奖等美国文学界主流奖项,多部作品被改编为影视剧。科恩兄弟根据麦卡锡小说改编的同名电影《老无所依》,获得包括最佳影片、最佳导演和最佳改编剧本在内的四项奥斯卡大奖。

关于本书

巴拉德是阿巴拉契亚山区的土著,外来者眼里的怪人,当地族群中的异类,“一个上帝的孩子,大约和你一样”。一场大火之后,巴拉德过上了穴居生活,他越来越多地呈现出原始的面貌,同时也在不断地遭受失去——失去房子,失去名誉,失去社会联结,直至失去生命。从现代文明中一步步倒着退回荒野,退到世界的边缘,终于再也无路可退。一个人是怎样被逐步剥夺殆尽的?一无所有的赤裸生命又要如何存在?“他决心继续前行,因为已经无路可回,那天的世界和往常的任何一天一样可爱,可他却在骑着骡子迈向死亡。”

核心内容

《上帝之子》讲的是美国南方一个孤独青年莱斯特·巴拉德,一步步变成连环杀手的故事。小说追溯了他一步步被社会放逐的经过,也记录了他用扭曲的方式追逐爱情的始末。麦卡锡要借这个极端特殊的悲剧,写出关于人类存在境况的普世寓言,以此警示读者,我们和巴拉德是精神上的同代人,我们和巴拉德面临同样的危险和诱惑,甚至,我们也像巴拉德一样生活在洞中。

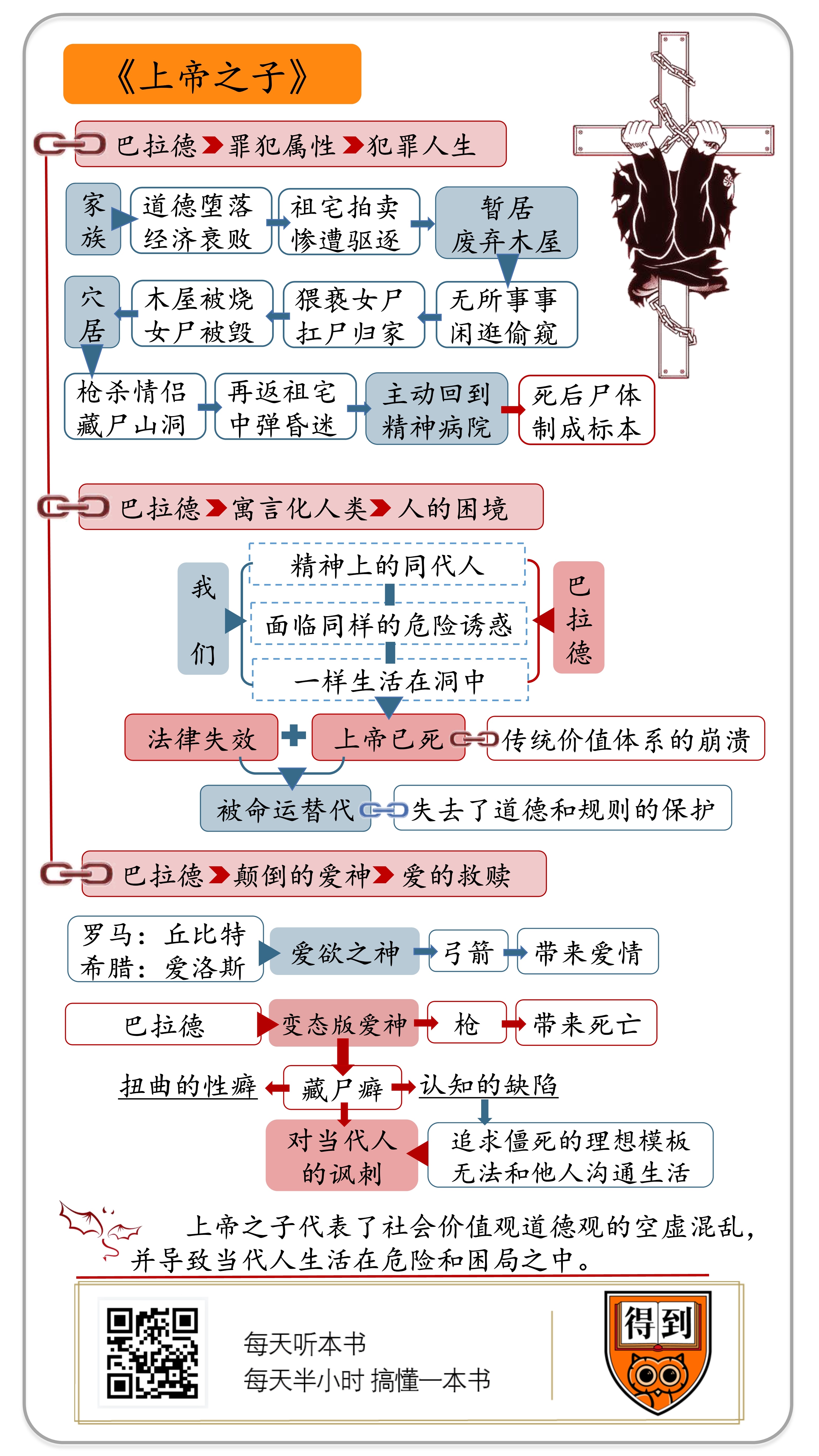

本期音频将从三个部分为你解读这本书的主要内容。第一部分,我们将巴拉德视为罪犯,回顾一下他的犯罪人生。第二部分,我们将巴拉德视为寓言化的人类,聊聊人的困境。第三部分,我们将巴拉德视为扭曲颠倒的爱神,谈谈爱的救赎。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是美国当代小说巨匠科马克·麦卡锡的《上帝之子》。

科马克·麦卡锡年近年来已被奉为在世的最伟大的美国作家之一。在中国,很多人听说麦卡锡,是因为电影《老无所依》,此片斩获当年多项奥斯卡大奖,包括最佳影片、最佳导演和最佳改编剧本。此片导演科恩兄弟在接受采访时半开玩笑地说:改编麦卡锡的小说很难,至少需要两个人,一个人负责把书翻开,另一个人负责打字。而今天解读的这部《上帝之子》,在文学界的地位是高于《老无所依》的。《上帝之子》入选了《西方正典》,同名改编电影还入选了第70届威尼斯电影节主竞赛单元。这里就不得不提另一段渊源:原来出版于1973年的《上帝之子》,和大导演希区柯克1960年上映的经典名作《惊魂记》,都是基于同一桩真实的犯罪事件。三十年后,这个案子又衍生出我们耳熟能详的经典电影《沉默的羔羊》。

这到底是个什么案子呢?我简略地说一下。1957年,美国威斯康辛州平原镇警方侦破了一起针对女性的连环杀人案。骇人听闻的是,警方在凶手家中发现用受害者人皮缝制的衣服。据凶手供述,他会穿上这种皮衣,来假扮早已去世的母亲。

这种离奇惨案,是否能挖掘出艺术价值,你或许有一些怀疑。我想说,艺术作品是一种人性的实验室,可怕的悲剧反而可以是宝贵的样本。例如,俄狄浦斯王就是一个杀父娶母的乱伦者,而莎翁笔下的四大悲剧,其实都非常血腥。亚里士多德认为,观看悲剧能唤起恐惧与怜悯,最终得到一种感情的净化。净,是干净的净。

说到这里,你可能还是有点疑惑,读者是得到净化了,但一个变态杀手又怎么净化成“上帝之子”呢?希区柯克的《惊魂记》,字面直译,其实就是《精神病人》。但麦卡锡并不满意希区柯克的改编,把一切都归结为心理变态。麦卡锡要借这个极端特殊的悲剧,写出关于人类存在境况的普世寓言。因此,小说主人公莱斯特·巴拉德刚登场,麦卡锡就直接写道:“他是一个上帝之子,大约和你一样。”

我认为,上帝之子至少有三重属性。所以接下来的讲解,也将分为三部分。第一部分,我将巴拉德视为罪犯,回顾一下他的犯罪人生。第二部分,我将巴拉德视为寓言化的人类,聊聊人的困境。第三部分,我将巴拉德视为扭曲颠倒的爱神,谈谈爱的救赎。

我先来回顾一下案情。故事经过麦卡锡的改编,已经与原型相去甚远,与希区柯克的《惊魂记》更是大相径庭。

事情发生在1960年代,美国田纳西州阿巴拉契亚山区的一个小镇。小说开篇,是一场热闹的房地产拍卖会。不少买家从很远的地方坐车赶来。现场甚至还有乐队,简直就像一场嘉年华。

不远处的谷仓里,有一个白人青年愤怒地看着这一切,他就是莱斯特·巴拉德。小说对他的描述是“个子不高,邋遢,胡子拉碴,萨克逊和凯尔特血统。一个上帝的孩子,大约和你一样。”

这个拍卖会,拍卖的,原来就是他的祖宅。巴拉德的身世,小说里是后面陆续补充的,这里我就为你全盘托出了:他的祖父靠冒充军人领抚恤金,还与三K党有瓜葛。母亲早已和人私奔。父亲则在他十岁时上吊自杀。可以说,这个家族道德堕落,经济衰败,至巴拉德这代,连祖宅都保不住了。

巴拉德提着一把来福枪,走入拍卖会,高喊“这是老子的地盘,你们全都滚出去!”他拿枪指着拍卖师,拍卖师却笑着说,又不是我把你房子拿走的,这是县里干的啊,你就是打死我,又有什么用?

与此同时,围观者中早有一人拿着斧子悄悄走到巴拉德身后,用斧柄猛击巴拉德后脑。巴拉德直挺挺地倒在地上,头上鼓着大包,耳朵里流出鲜血。不仅如此,他的头从此以后再也没法摆正了。他只能歪着脖子,永远一副好像在偷窥偷听什么的样子。

从自家祖宅惨遭驱逐以后,巴拉德找到一间猎人废弃的木屋。这个木屋几乎只是一个木屋的架子,因为内墙大多数板条已经拆下来当柴火烧掉了。而墙外的荒草却长得像屋檐那么高。巴拉德打扫了房内的动物粪便,又搬来一个床垫。晚上生起火,吃烤得半生不熟的土豆,在蛇,蜘蛛和震天响的蟋蟀叫声中睡去。

巴拉德白天无所事事,就提着来福枪到处闲逛。有时候他站在高处俯瞰过去的祖宅,假装举枪射杀新的买主。有时候他会去捡一点垃圾换酒喝。巴拉德还喜欢跑到山脚下,看路边车子里的情侣亲热。这里小说还趁机讽刺了一下巴拉德想必从小耳濡目染的种族主义。巴拉德趴在车外偷窥,为白人女子跟“黑鬼”亲热而深感不忿,直到车门打开,车主下来打他,他才发现那就根本不是个黑人。可见所谓“黑鬼”,只是巴拉德这类底层白人自己编造的幻觉罢了。

说到这里,不知道你有没有联想起一个人?我想到了一个,那就是鲁迅笔下的阿Q。这个阶段,巴拉德和阿Q很像,明明一无所有,却戒不掉“祖上阔过”的幻觉。而虽然贫穷孤独性压抑,但他们毕竟也没有什么太出格的犯罪行为,反而是警察随意欺压的对象。阿Q始终拖着一根辫子,巴拉德则始终拖着那把来福枪,看似都是无用的赘物。但区别,后来就出在这把枪上。

巴拉德还是孩子的时候,就有了这把枪。他替人装篱笆柱子,一根八分钱,装了七百多根,终于凑够了买枪的钱。从小玩枪的巴拉德,其实是个神射手。小说随后安排他去一个类似夜市的地方,玩射击游戏,连中三次大奖,赢回三个大型绒毛玩具:两只熊和一只老虎。摊主不得不为他改变规矩,规定一个人最多只能赢三个大奖。巴拉德扛着他的战利品回到木屋,三个玩具在黑暗中睁着玻璃眼珠,成了他忠实的伴侣。

冬季的一天,巴拉德照例跑去路边看车里人亲热,却发现那对男女已经一氧化碳中毒身亡。他忍不住到车里猥亵了女人的尸体,并且“将自己所能想到一切对女人讲的话,滔滔不绝地灌进那只苍白的耳朵里”。然后巴拉德就关上车门走了。可是走着走着又折回去,把两具尸体身上的钱包掏出来,又从前排拿了一支手电和一瓶喝了三分之一的威士忌,然后又关上门走了。等走到山脚公路岔口的地方,他再一次掉过头。这次,他直接把女尸扛了回去。

我必须在这里多说一句:这是一个混合了可耻,可怜,可悲和可笑的场景。麦卡锡完全没用一句心理描写,就将巴拉德复杂微妙的心理变化,刻画得淋漓尽致,体现出极高的艺术天才。而第二天,巴拉德拿着偷来的钱去女装店为尸体买新衣服,则是这种黑色喜剧的延续。巴拉德不知道女尸的尺寸,只能对店员说女友身体很重,简直有一百磅,而店员却以为巴拉德在开玩笑,还告诉他,不合身的话可以来换。

巴拉德给女尸买衣服,其实不仅是为了打扮,更重要的是,这让他找到了一种假装正常男友的感觉。巴拉德从小失去家庭,十岁时面对上吊的父亲的尸体一言不发,不哭不闹,看不出有什么伤心。然而这种创伤令他对正常家庭有着深深的向往。我还可以补充一个细节,巴拉德把女尸扛回家之后,让她端坐在木屋里,而巴拉德自己却再次跑到门外,假装刚刚回家,而家中有个女人在等他……这种再平常不过的生活场景,对于巴拉德而言,却是天大的奢望。

然而这种正常生活的幻觉很快就破灭了。一天晚上,气温下降到零下六摄氏度。生火取暖的巴拉德,睡着后浑然不觉火星点燃了木屋。在火海中,他没能抢救出那具女尸,只来得及救出二熊一虎那三只绒毛玩具。

木屋烧毁后,巴拉德就搬进山洞去住了。过了好几天,警长才碰到他,问起他木屋火灾的事,巴拉德却谎称起火时他早就搬出去了。而警长对他说:“巴拉德先生,你得换个法子生活,不然你可就得去世上别的什么地方这么做啦。”

到了这个阶段,巴拉德已经从一个阿Q式的社会边缘人,变成彻底被社会排斥的穴居人。小说从此往后,也就只有黑色,而没有喜剧了。而作为一个穴居人,巴拉德也彻底失去了法律的约束,变成了一个肆意妄为的连环杀手。他还是会在路边偷看车子里的男女亲热,但现在,他不止于偷窥,而会直接拿枪杀掉他们。小说只是简短地写了一次这种作案过程,但根据后文倒推,巴拉德至少杀了七个女人,并且把她们的尸体藏在山洞中。

不仅如此,巴拉德突然跑去祖宅枪杀新的买家,后者大吃一惊,发现一个身上胡乱套着女装的疯子闯进家门。也许不稳定的精神状态影响了巴拉德的枪法,他一枪打在买家手握的铁锹上。那位买家赶紧回到屋里,取出散弹枪还击。在枪战中,巴拉德中弹昏死过去。

在医院里醒来后,巴拉德发现一条手臂已经被截肢。当地的男性村民赶来医院,要求巴拉德带他们去山洞中取回那些女尸,好入土为安。而巴拉德则在山洞中,借复杂地形逃之夭夭。可是,实际上巴拉德自己也迷了路,过了三天,才找到出口。电影改编版,就在此戛然而止,似乎对巴拉德报以某种同情。但小说原著则更为严肃和残酷。巴拉德逃出山洞以后,无处可去,最后主动回到医院。他对前台说:我该在这里的。

巴拉德在被关进精神病院后不久即去世。尸体被医院做成标本,供医科学生上课使用。这也是一个具有多重讽刺意味的结局:热心收藏尸体的罪犯,自己死后被做成尸体标本收藏。而生前无法融入社会的巴拉德,死后终于找到了他在社会中的位置。

故事讲完了。相信对于这个故事,你有很多自己的感想和评判。我下面提供两种解读,从人和神两个维度,来分析一下巴拉德和他的困境。

我将巴拉德视为寓言化的人类,来聊聊人的困境。

我知道,你肯定有点不服气,自己干嘛要和巴拉德这种家伙相提并论呢?一个变态杀人犯凭什么来代表普遍的人类呢?这种质疑很正当,我可以给出三个解释。第一,我们和巴拉德是精神上的同代人。第二,我们和巴拉德面临同样的危险和诱惑。第三,我们也像巴拉德一样生活在洞中。

且听我一一道来。

巴拉德这个所谓的上帝之子,其实是一个遭到父母抛弃的孤儿。而我们和巴拉德一样也是孤儿,因为对于现代人而言,上帝已经死了。

十九世纪末,德国哲学家尼采提出:上帝死了。这是一个比喻的、诗化的说法,甚至有一点标题党式的故作惊人语。其真实含义是:传统价值体系的崩溃,一切价值都需要重估。确切来说,不是因为上帝死了,所以人类走入了现代。恰恰相反,是因为人类走入了现代,上帝就不得不死了。马克思对此也有一个精辟的概括:一切坚固的都将烟消云散。现代化的进程,就是一个曾经坚固的传统价值观和道德观解体的过程,而意义的空白,并不能用物质的积累来填补。难怪现代派文学的起点,艾略特的那首长诗,名字就叫做《荒原》。这里我要提醒你,《荒原》这首诗写的不是哪个荒郊野外,而恰恰是当时现代化程度最高的城市:伦敦。

巴拉德所身处的那个60年代的美国南方,同样面临着传统价值和道德的解体。在这里,“上帝死了”并不是知识分子的呐喊,而是一个悄无声息的事实。

巴拉德本人对于神父讲道就颇不耐烦。小说虽然主要写巴拉德,但也安排了几笔,简单勾勒出南方社会的群像。比如巴拉德认识一个垃圾场看门人,此人竟有九个女儿。她们中最小的才不过十二三岁,却都相继和周围男子野合怀孕,有的生下孩子就逃之夭夭,一去不返。更有甚者,当垃圾场看门人父亲抓到女儿野合,把陌生男子赶走后,竟然对女儿的裸体产生了乱伦的冲动。这一切都表明传统南方的礼崩乐坏,上帝的信徒在上帝死后退化为禽兽,甚至禽兽不如。

小说临近结尾时,还写到一场大洪水,不仅淹没了巴拉德藏身的山区,更淹没了小镇的城区。当然,这里明显指涉《圣经》中上帝毁灭人类的那场大洪水。上帝之所以要毁灭人类,是觉得人类已经堕落得不可救药。那么这个小镇是不是也堕落得不可救药呢?证据马上来了。警长乘着冲锋艇在小镇上巡逻,接到报告,枪店被抢劫一空。我们要注意,巴拉德之所以变成连环杀手,其客观条件还是在于有枪。可以说,多一条枪,就有可能多一个罪犯。也许哪天某个居民交不起税,房子被拍卖,他就会拿起偷来的枪报复社会。一个正常人,和巴拉德的距离,也许只是一把枪和一幢房子。

听到这里,你或许或说,好吧,虽然上帝的约束不管用了,咱们不是还有法律吗?那么请让我再补充一个小说中的插曲,这件事发生在巴拉德发现第一具女尸之前。冬日的一天,巴拉德闲逛时发现,树下躺着一个妇女,衣衫不整,不省人事。巴拉德走上前拍拍她,问她冷吗?不料妇女醒来后,一口咬定巴拉德要强奸她,还告到了警察局。警长也不分青红皂白,就将巴拉德关了九天九夜。讽刺的是,监狱里的伙食反而要比巴拉德自己搞的那些要好很多。

这种对法律的怀疑,贯穿了现代派的文学作品。比如卡夫卡的《审判》,比如加缪的《局外人》。这些作品证明:法律的一次误判,足以毁掉人的一生。而且这种误判,本身具有系统性和必然性。以巴拉德为例,由于他是一个没有房子也没有工作的游民,警长就根本不会相信他说的话,甚至可以说,警长根本没有义务去保护一个不纳税的人。

这里我要点出警长的名字,菲特,其实就是“命运”的意思。法律如果像命运一样无常,那就糟了。麦卡锡通过警长的名字,几乎很直白地提醒我们:当上帝和法律最终被命运替代,我们就失去了一切道德和规则的保护,等于像巴拉德和动物一样,在野蛮的社会丛林里听天由命,弱肉强食,自生自灭。一切都变成了和命运的对赌。既然法律并不存在宗教式的终极审判,一个人完全有可能违反法律,而不受惩罚,那么犯罪的诱惑自然极大。一个人并不需要有枪在手,也许只要一支笔和一个橡皮图章,就能犯下危害社会的滔天大罪,这种事当然早已屡见不鲜了。

好吧,那如果一个人老老实实安分守己,恪守道德谨遵法律,有再大的困难和不公都逆来顺受,而绝对不报复社会,你说,这样的人总不能再给巴拉德代表了吧?我要告诉你,不,还是逃不掉。这就是优秀小说的神奇之处,小说的柔韧性和暧昧性能把各种截然相反的人群集中体现到同一个人物身上。人类学家项飙提出过一个“工作洞”的概念。他说,现代人工作,就像跳进一个洞里,发疯般地继续,咬牙忍受,期待着几年之后从洞里爬出去,他们坚信,幸福将开始于自己从洞里爬出来的那一刻,那时就有足够的资本做自己乐于做的事,或单纯地享受挥霍。

你看,在活成穴居人这件事上,现代人与巴拉德是一个德性。而如果我们把巴拉德山洞藏尸的行为类比为辛辛苦苦地存款,就反而显出巴拉德好像也挺正常的,而正常人好像也挺可悲的。我在此可以断言,大部分现代穴居人,在终于走出山洞的时刻,大概率也会像最终逃出山洞的巴拉德一样,为眼前的自由感到茫然失措。你可以想想《肖申克的救赎》,里面的囚犯在终于获得自由以后,往往只能自杀。

总而言之,麦卡锡在巴拉德这个人物身上,浓缩了对于当代人颇为悲观的看法,活着很难,活着很累,活着很危险,危险不仅是指被坏人伤害,也是指自己堕落成个带来伤害的坏人。然而,同样在巴拉德身上,麦卡锡也用倒错和戏仿的方式塑造了一个神。

巴拉德身上具有神性,你是不是怀疑自己听错了?毕竟,比起神,巴拉德明显和恶魔更为接近。而且,咱们上面讲了那么多,不是都在讲上帝死了以后,现代人陷入道德、法律、生活的困境吗?不要着急,因为我这里说的神,不是基督教的神,而是希腊的神。

我们知道,西方文明的源头是两希,即希伯来和希腊。麦卡锡本人也对两者都有极深的研究。这倒不是他自己说的,因为他坚决不接受采访。这是他的一个邻居说的,这位邻居碰巧是大学哲学教授,他经常和麦卡锡聊哲学,并说麦卡锡反复阅读过柏拉图全集。这里我要再补充一下。柏拉图是希腊最伟大的哲学家。英国哲学家怀特海也说过,两千年的西方哲学史,不过是柏拉图的一串脚注而已。

好了,现在我们回来谈谈巴拉德身上的神性。我们知道,希腊神话里不是只有一个上帝,而是有众神。你能猜到巴拉德是哪个神吗?揭晓答案或许会让你大跌眼镜。这个答案就是:丘比特。当然丘比特是罗马人的说法,大家比较熟悉。按照希腊人的说法,应该叫爱洛斯(Eros)。柏拉图有一篇著名的对话录,叫《会饮》。会饮,就是大家聚在一起喝酒聊天,而聊的主题,就是爱洛斯。

下面我来总结一下他们的聊天成果。爱洛斯,是爱欲之神,本身只是指强烈的欲望,而并不区分爱情和性欲。爱洛斯粗鲁,不修边幅,打赤脚,居无住所,总是随便躺在地上。爱洛斯总与贫乏为伴,却总在图谋美好的东西。爱洛斯是很有本事的猎手,经常有些鬼点子。爱洛斯介于美与丑、善与恶、有知与无知之间……

所以你看,爱洛斯是不是很像巴拉德呢?我还可以补充一点,爱洛斯,也就是后来罗马人口中的丘比特,其艺术形象往往是手持一张弓。而巴拉德也是走到哪都拿着一把来福枪。丘比特的弓,能带来爱情,而巴拉德的枪,却只能带来死亡,或者说,只能带来被死亡和谋杀所玷污的畸形的爱。这样说来,巴拉德不仅是一个变态的人,也是一个变态版的爱神。

为什么作家要塑造一个变态的神呢?如果我们把希腊的神看作强化版的人,那么作家故意写一个扭曲倒错版的神,意图就是强化批判和讽刺的程度。巴拉德的藏尸癖,其实同样和现代人的生活现实相去不远。比如所谓的成人电影,很大程度上只是数码版的藏尸癖而已。而且早有研究表明,沉迷于网络色情的人会对真实的爱人缺乏兴趣,有些人甚至会丧失正常性生活的能力。

我们要注意,藏尸癖并不仅仅是一种扭曲的性癖,而且是一种更为普遍的认知缺陷:在理想和现实错位的时候,不惜扭曲甚至牺牲有血有肉的现实,也要达成事实上不可能达成的理想。比如说,家族按照自己的设想去塑造孩子,往往会令孩子很痛苦,极端情况下还会逼死孩子。再比如,一个男人非要以初恋情人的标准来要求眼前的伴侣,那么这对于伴侣来说,不仅是一种羞辱,也是一种扼杀,把一个活生生的人变成了冷冰冰的替代品。而这也正是希区柯克另一部经典名作《迷魂记》的情节。

不过在正版的爱洛斯神话中,收集美丽的身体,只是一个初级阶段。接下去,爱洛斯还会体验到普遍的美,进而是灵魂之美,知识之美。这里我需要补充说明一下:哲学家的字面意思,就是爱智慧的人。爱智慧,爱身体与爱灵魂,在柏拉图的哲学中是三位一体的,这就是柏拉图认为的完满人生。

巴拉德本人,显然并没有条件来完成这种柏拉图式的修炼。但我想说,也许有一个人真的完成了,那就是作者此书作者科马克·麦卡锡。实际上麦卡锡本人也是一个流浪的隐居者,早年非常贫穷,甚至到了连牙膏都买不起的地步。但是他又坚决不工作,因为他认为工作会浪费他创作的时间,所以专门找一些修汽车啦石匠啦之类的零活糊口。麦卡锡的小说虽然一开始卖得不好,但得到的评价却一直很高,有福克纳继承人的美誉。然而他却坚持不接受采访,哪怕揭不开锅了都拒绝大学演讲的邀请,因为他认为,作家只能用作品说话。中年以后,麦卡锡荣获一系列大奖,包括麦克阿瑟天才奖,美国国家图书奖,普利策奖等等,商业上也取得巨大成功。但他仍然保持隐居,只不过这时候是隐居到一群国际顶尖的科学家中间,成为圣塔菲研究所的常驻研究者。我想,麦卡锡的人生和作品,恰好体现了对自然之美、灵魂之美和知识之美的不懈追求。

好,这本书的内容就说为你解读到这里了。

最后总结一下,《上帝之子》是受到一起美国著名连环杀人案的启发而写的,但是和同样基于此案改编的经典电影《惊魂记》有着截然不同的追求。麦卡锡不希望把一切责任推给心理变态的杀手,而是希望这个变态杀手能够在某种程度上代表我们每一个当代的普通人。从人的角度来说,上帝之子代表了当代社会在上帝死后的价值观道德观的空虚混乱,并且导致当代人生活在危险和困局之中。从神的角度来说,上帝之子是一个颠倒错乱版的爱洛斯,作者以此讽刺了当代人心中潜伏的藏尸癖,也就是只能追求一个僵死的理想模板,却无法和活生生的人沟通生活。作者完全没有为杀手辩护,但这部作品能让我们从杀手身上找到足够多的警示和启示,其中我认为最重要的一条是:尽管生活和爱情都是很困难的,但逃避并不是捷径,如果连一个盲流杀手都在尝试融入社会,我们更没有理由轻易放弃。

撰稿:李迪迪 转述:杰克糖 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.藏尸癖并不仅仅是一种扭曲的性癖,而且是一种更为普遍的认知缺陷:在理想和现实错位的时候,不惜扭曲甚至牺牲有血有肉的现实,也要达成事实上不可能达成的理想。

2.不是因为上帝死了,所以人类走入了现代。是因为人类走入了现代,上帝就不得不死了。

3.从神的角度来说,上帝之子是一个颠倒错乱版的爱洛斯,作者以此讽刺了当代人心中潜伏的藏尸癖,也就是只能追求一个僵死的理想模板,却无法和活生生的人沟通生活。