《罗盘与风向标》 卞恒沁解读

《罗盘与风向标》| 卞恒沁解读

关于作者

雷蒙德·F·史密斯,曾在美国国务院工作数十年的资深外交官,长期从事政治分析工作,曾任美国驻莫斯科使馆的公使衔参赞。

关于本书

本书是国内首部全面介绍美国外交官工作的英文译著。译者曲博作为外交学院国际关系研究所所长,翻译并引进了此书。书中的参考案例均为作者通过美国国务院正式解密的外交电报。普通读者可以通过本书,了解外交工作和外交官职业。

核心内容

第一, 美国外交官是怎样提出政策建议的?

第二, 为什么说美国外交官的职业风险主要来自国内?他们又怎样规避风险?

第三, 这种职业风险又反映了美国职业外交官制度的哪些特征?

你好,欢迎每天听本书。本期给你解读的书叫《罗盘与风向标》,这是一本写外交的书。

谈到外交,我们“每天听本书”为你解读过很多书,比如基辛格的《大外交》和《世界秩序》,那都是关于国际外交战略的名著。和这些大部头相比,今天的这本书关注点没那么大,但这恰恰是这本书的可贵之处:这是一位美国一线外交官写的书,它描述了美国的职业外交官是怎样工作的,他们是怎样分析复杂的局势,又怎样给出决策建议。换句话说,这本书给了我们一个特殊的机会,可以窥探职业外交官这个群体的运作逻辑。而且,美国的职业外交官制度,深刻影响了当今世界大多数国家的外交官队伍。

你可能要问了,我为什么要了解一线外交官的工作呢?他们和我有什么关系呢?

看了这本书,我不得不说,如果不了解这个群体,我们甚至不能理解今天的世界。这话怎么讲?我慢慢来说。

在我们的印象中,外交都是大人物的游戏,也只有大人物才能改变世界格局。但事实真的是这样吗?我先问你一个问题:美国和苏联之间的冷战,是谁引爆的呢?很多人都认为是英国首相丘吉尔,他曾经发表著名的“铁幕演说”,号召西方国家一起来反对苏联。但是,历史上有一个人,被称作“冷战之父”,这个人既不是丘吉尔,也不是杜鲁门或者斯大林,而就是一名一线的外交官,他叫乔治·凯南,曾经担任美国驻苏联大使馆的高级官员。他在苏联工作期间,给美国政府发了长达八千字的电报,主张遏制苏联的势力。这种主张被美国采纳以后,冷战也就开始了。你看,改变世界的,未必都是大战略家,有时候一个普通的职业外交官,也可以做到。

但是,别看外交官这么牛,他们也面临着很大的职业风险。你可能会觉得,这种风险主要来自战争,或者国际对抗。但这本书的作者却说,外交官的职业风险主要来自国内。刚才说的乔治·凯南,就被这种国内风险给坑了,结果后半生怀才不遇,过得很不如意。

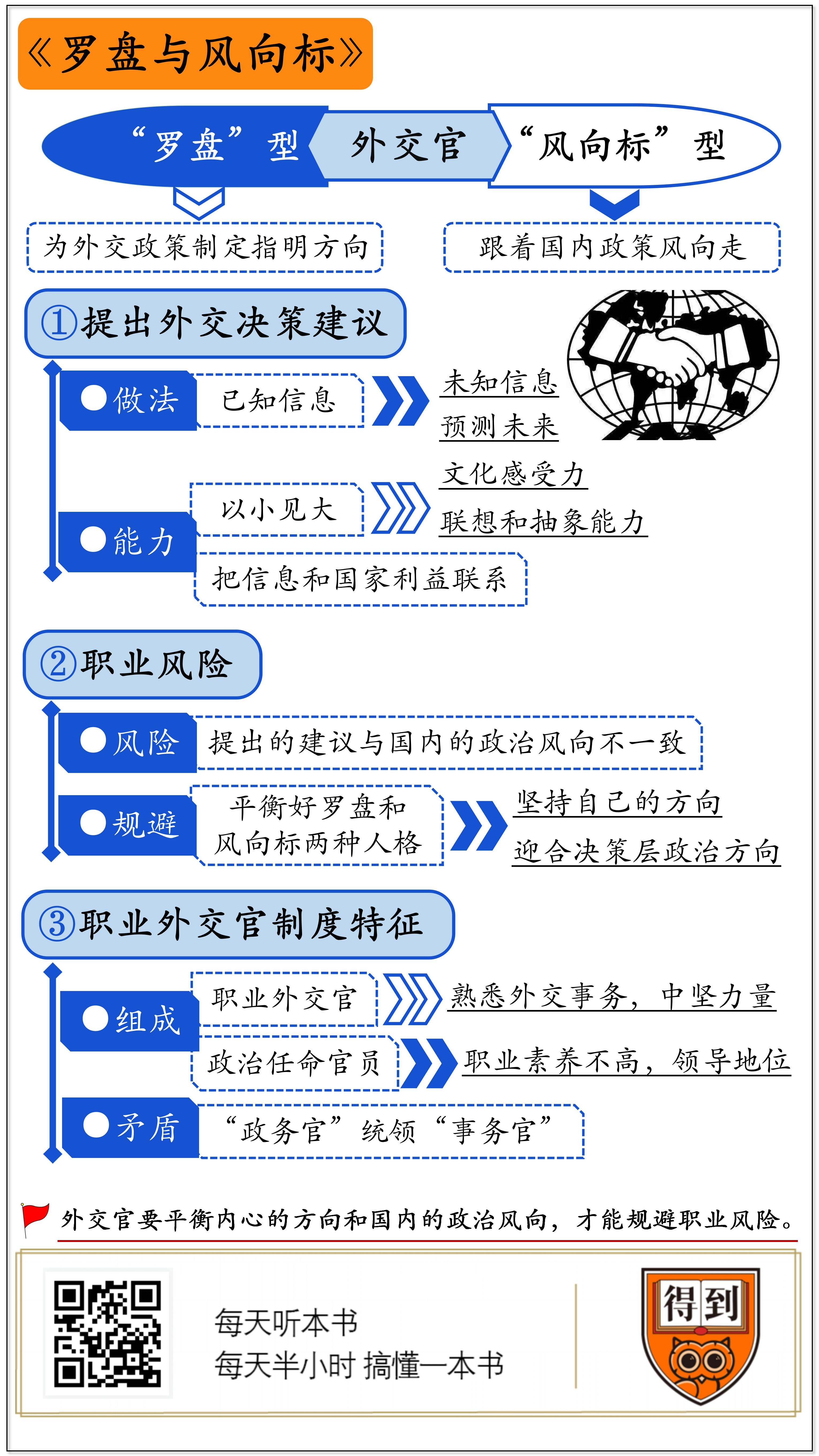

所以作者提出了两个概念,也就是这本书的书名。“罗盘与风向标”,这说的其实是美国外交官当中存在的两种人格:“罗盘”型的外交官,希望自己能够为政策制定指明方向;“风向标”型的外交官,他们总是跟着国内的政策风向走。作者认为,一个外交官要平衡好罗盘和风向标这两种人格,才可能避开风险,取得成功。

这本书的作者叫雷蒙德·史密斯,在外交领域工作了几十年,他本人还曾经担任美国驻苏联使馆的高级外交官。这本书就是他自己外交工作的经验之谈。我将从以下三个方面,来带你了解作者笔下,美国的职业外交官。

第一, 美国外交官是怎样提出政策建议的?

第二, 为什么说美国外交官的职业风险主要来自国内?他们又怎样规避风险?

第三, 这种职业风险又反映了美国职业外交官制度的哪些特征?

我们先来看第一点。美国的外交官的一个重要使命,就是给国内提供外交决策建议。所以我就给你讲讲,他们的建议是怎样提出的?

你肯定有过给别人提建议的经历,提建议的前提是对信息的掌握,这样你的建议才有说服力。美国的外交官也是这样,要想提出建议,就要先搜集信息。但是外交官面临一个难题,那就是在大多数情况下,外交官只能从公开信息中寻找蛛丝马迹,而不能主动去刺探所在国的国家机密,这是外交官和情报员的主要区别。

真正的外交官只能从公开的消息中去发现情况,这些公开消息可能是报纸杂志上的报道,也可能是政府官员的公开讲话,也包括学者的观点和普通民众的议论。换句话说,外交官搜集信息,本质上是从已知的信息中发现未知的信息,甚至是对未来做出预测。

这里不得不说,美国历史上一位著名的外交官,他叫谢伟思。从1941年到1945年,他在美国驻华使馆工作了4年,先后担任过三等和二等秘书。这个人的职位并不是很高,但他的故事非常传奇,因为他就曾经对中国的未来做出了精准的预测。

1944年,谢伟思向美国政府提交了一份报告,分析了中国当时的形势。请注意,这是1944年,离抗日战争结束还有1年。在这份报告里,谢伟思做出了两点预测:第一,在中国的抗日战争结束以后,中国很可能爆发内战;第二,国民党存在严重的弱点,在未来的内战中,国民党很可能会成为失败者。

谢伟思的这两点预测在后来全部变成了事实,这简直是外交史上的神来之笔。那么,谢伟思为什么能做出这么精确的预测呢?

谢伟思的成功预测,来自他对信息的充分搜集和掌握。在中国期间,谢伟思在美国驻华大使高斯的授意下,对四川、甘肃、青海、陕西和河南五个省进行了实地考察,甚至还来到陕北。在考察途中,他经常深入到中国的农村,和当地人同吃同住,搜集各种信息。对于中国未来的预测,归根结底来自他在考察中的所见所闻。但光有考察还不够,谢伟思能够从所见所闻中提炼出精确的预测,还因为他拥有一个特别突出的能力,叫“见微知著”,或者说“以小见大”。

谢伟思是怎样以小见大的呢?他在中国考察期间,一直留心观察国民党在墙上刷的标语,从看似平平无奇的标语中,他得出了这样的结论:国民党对人民缺乏号召力,它的统治面临严重的危机。他是怎样做出这种判断的呢?

谢伟思说,他在一个小村庄里看到了这样的标语:“完成国防科学建设运动”。这句话对于受过教育的人来说都有点费解,更不要说普通农民了,这说明国民党根本不打算对老百姓解释他们的政策。他还看到了禁止种植鸦片的标语,看上去杀气腾腾:“种鸦片者杀无赦。”这说明国民党对民众实行的是高压统治,根本不打算对民众进行教育。更有意思的是,某些标语使用的字体很明显在模仿英文的花体字,故意把笔画都写得歪歪扭扭的,甚至一些受过教育的人都不懂。这种现象在四川很常见,在西北地区并不多见。要知道,抗战期间,四川是国民党的统治中心,而西北地区并不在国民党的有效管理之下。这说明,国民党政府比较熟悉西方文化,对中国老百姓却很疏远,根本不在意他们的感受。

谢伟思还从标语里看出,国民党当时正面临比较严重的危机。因为标语里反复强调的内容,恰恰是国民党正在面临的问题。比如他看到,“拥护中央政府”的标语经常出现,说明中国的地方势力仍然很强大。另外,“中央政府的军队不扰民”这样的标语也很常见,这说明国民党军队的军纪不好,国民党这是此地无银三百两。总之,国民党并不能得到全体人民的拥护,它的统治正面临危机。

谢伟思能够从细节中发现丰富的信息,这让他的同事也感到佩服。经常陪谢伟思考察的另一名外交官就对他做过这样的评价:谢伟思在中国的一条街上随便走走,根据人们穿的衣服、锅里正在煮的食物,就可以分析出当地的社会结构。

谢伟思还在1944年获得机会去延安访问,考察了革命根据地。他注意到,城里看不到什么警卫,山上没有戒备森严的碉堡,说明土匪问题在根据地并不严重,这在当时的中国是非常难得的。他还看到一群人排着队走在路上,上去一问才知道,他们刚刚应征参加共产党的军队。这时他注意到,这批人的后面并没有人负责武装押送,说明这些人真的是自愿参军。这和国民党统治区的情况完全不同。同时他还注意到,即使是帮他挑担子的苦力,闲下来的时候也在看报纸,这说明共产党对根据地的人民进行了良好的教育。

更有意思的是,谢伟思还从几件小事,看出国民党对于共产党抱有很深的敌意。一个军事法庭的官员跟谢伟思聊天时说,他们手下有三个囚犯,都是新四军的士兵,他们的唯一罪名就是信仰共产主义。还有一名国民党官员告诉他,本来要运给八路军的药品,受到重重阻挠,最后没能运到目的地。他从中感觉到,虽然抗日战争仍在进行,但国民党对于共产党的敌意却越来越强,这种敌意在抗日战争结束以后,很可能引发两党之间的内战。

总之,谢伟思对于国共两党之间的认识,很多都来自这种以小见大的观察,这是他能够做出精确预测的主要原因。以小见大是外交官的必备素质,这种素质需要两种能力作为支撑。

第一种是文化感受力,也就是外交官能够将自己融入当地的文化中,像当地人一样去思考问题。这里可以再举一个例子,1985年3月10日,美联社的一名记者在吃晚饭的时候,和往常一样打开收音机,收听莫斯科电台的轻音乐,但播出的却是忧郁的古典音乐。他调到其他频道,发现所有电台播放的都是一样的音乐。他知道,在领导人去世以后播放古典音乐,这是苏联的惯例。同时他还知道,当时的苏联领导人契尔年科身体不太好。所以他立刻做出了一个判断:契尔年科去世了,并且把这个消息报告给了国内。13个小时以后,苏联媒体才正式公布了这个消息。这个案例的主角虽然不是外交官,但却是关于文化感受力的一个绝佳案例。

第二种是联想和抽象的能力。外交官获得的大多是一些比较琐碎的信息,他要通过联想,把这些信息拼接起来,抽象出重要的认知。谢伟思就是这方面的高手,他发现四川地区的国民党标语喜欢模仿英文的花体字,西北地区的标语却没有类似现象,于是联想到四川地区是国民党的统治中心,并且抽象出了国民党政府和一般民众比较疏远这个认知。他通过这种方式,不断丰富对国民党政权的认识,最终获得了一个结论:国民党的统治正面临严重的危机。

不过,有了以小见大的本事,还不能说就是一名合格的外交官,因为某些新闻记者和学者也可能具备这样的能力。一名外交官在对信息进行处理的时候,还应该把这些信息和国家利益联系在一起。

作者举了一个例子,某个国家发生了一场罢工,如果让外交官来分析,他不仅会关注这场罢工发生的时间地点、工人的诉求、企业主的回应以及罢工的原因和后果,还要注意这场罢工是否可能危及本国在该国的利益。比如,罢工会不会造成这个国家的政府倒台?本国要不要预先做准备?政府罢工会对什么产业造成冲击?这对本国是否会有影响?这次罢工暴露出什么样的社会问题?这个问题在将来是否可能引发新的麻烦?你看,外交官脑子里始终有一根弦,不管考虑什么问题都围绕这根弦在转,那就是这件事跟他所在国家的利益有什么联系。他追求的是提出有价值的建议,影响国家的外交决策。

前面说的谢伟思,他对于中国局势的观察,最终也是服务于一个大的问题意识:美国应该如何调整对华政策?在报告中,他最后提出了一项具体的政策建议,美国应当以对华援助为条件,逼迫蒋介石和共产党建立联合政府。如果美国无条件地对蒋介石提供援助,美国可能在蒋介石输掉内战以后,失去整个中国。但可惜的是,谢伟思的建议并没有被美国政府采纳。

谢伟思拥有出众的外交才华,但他的命运却很坎坷,给他带来厄运的并不是国家之间的战争,而是来自他国内的政治风险。他的命运是美国外交官的一个缩影,所有的美国外交官都要面临这样的职业风险。这就是我要说的第二个问题,外交官最大的职业风险,来自哪里?

美国外交官要面临的职业风险,是他提出的建议可能和国内的政治风向不一致。如果他坚持自己的意见,就可能遭遇挫折,在特殊时期,还可能遭到迫害。谢伟思就是一个典型的例子。1945年,罗斯福总统去世以后,美国的政治风向开始转变,极端反共的共和党右翼势力开始抬头。同年6月,发生了著名的《美亚》案件。

《美亚》是一家杂志,这本杂志主要关注美国的亚洲政策,杂志的主编名叫贾飞。贾飞偶然认识了谢伟思,就向他请教中国问题。谢伟思就把自己在延安期间写的报告借给贾飞看,谁知这给他招来了横祸。美国联邦调查局早就怀疑贾飞是苏联间谍,就搜查了《美亚》杂志社,结果搜出了谢伟思的报告。6月6日,谢伟思和贾飞一起被捕。其实在当时的美国,外交官和媒体之间交换信息是很常见的事,谢伟思借给贾飞的报告也不是什么国家机密。但在当时的政治风向下,这件事情还是闹得沸沸扬扬。甚至延安《解放日报》上也发表了毛泽东亲笔撰写的社论,将这一案件看作是“中美关系的分水岭”。

谢伟思最后被判无罪,恢复了自由,但美国的右翼势力并不肯放过他。1949年新中国成立以后,美国政府被指责“丢失了中国”,急需寻找一个替罪羊。谢伟思当时正在新西兰,被紧急叫了回来,接受忠诚度审查。所谓“忠诚度审查”,是杜鲁门政府从1947年起开始进行的一项活动,审查的主要内容是有没有受到共产主义思想的影响。忠诚度审查在当时已经发展到了荒谬的地步,就连竞选美国小姐的候选人,都必须陈述他们对马克思的看法。谢伟思最后被审查确定为忠诚度“值得怀疑”,国务卿艾奇逊马上开除了他。谢伟思的外交官生涯就这样被断送了。到了1957年,谢伟思虽然获得了平反,但他已经很难再有所作为了。

谢伟思的遭遇说明,美国外交官的职业生涯受到一个重要因素的影响,那就是国内的政治风向。谢伟思虽然才华出众,但正好赶上国内右翼势力抬头,他的政策建议和国内的政治风向刚好是反着来的,于是他变成了政治的牺牲品。

你可能觉得谢伟思的案例比较极端,不一定具有代表性。不要紧,我再给你讲一个更有名的人,他就是今天音频开头提到的乔治·凯南。

乔治·凯南因为八千字电报被称为“冷战之父”。2005年他去世的时候,美国《纽约时报》和《华盛顿邮报》同时在头版登出他的黑白照片,评价他是“冷战时代的顶级战略家”。然而,这样一位顶级战略家,他的结局又如何呢?

乔治·凯南一直自称是华盛顿外交圈的局外人,一度躲进普林斯顿大学做研究。待了一阵以后他就去问国务卿杜勒斯,能不能帮自己重新安排工作。杜勒斯冷冷地回了他一句:“没有位子给你。”凯南只好又回到了大学。从凯南留下的日记来看,他经常抱怨政府决策层不尊重他的思想,不采纳他的建议。比如在1962年,苏联在古巴部署导弹,引发了古巴导弹危机。肯尼迪总统在这么紧张的情况下,都没想起来咨询一下身为苏联问题专家的凯南,这让他觉得非常郁闷。

那么乔治·凯南为什么怀才不遇呢?因为他的政策建议也经常和国内的政策风向唱反调。凯南虽然主张遏制苏联,但他所谓的“遏制”指的是在政治上遏制,而不是在军事上遏制。具体说来,凯南认为遏制苏联的主要途径是,避免和苏联的武力对抗,利用社会主义阵营内部的矛盾,逐步瓦解社会主义阵营,再利用苏联的国内矛盾,促使苏联内部发生变化。

但是美国政府出台的遏制政策,却是和苏联玩起了军备竞赛,还在一些第三世界国家扶植代理人,和苏联打起了代理人战争。凯南认为美国政府误解了他的思想。到1999年,凯南在接受采访的时候,批评美国政府到处输出民主制度的做法是“做事不过脑子,虚荣,讨人嫌”。他的这种态度当然不讨决策层的喜欢。所以,凯南的老领导哈里曼就评价凯南这个人,“很了解苏联,但却不了解美国”。

你看,谢伟思和乔治·凯南都很有才华,却都因为和国内政治风向唱反调,长期郁郁不得志。针对这种现象,作者提出了“罗盘”和“风向标”这两个概念,对美国的青年外交官们提出了诚恳的告诫。

在作者看来,美国的职业外交官身上存在一组特殊的矛盾。他们是一线的外交人员,比国内决策层更了解情况,所以本能地想要为决策层指明方向。但另一方面,他们从属于国内的官僚体系,他们必须要服从决策层的命令。这种矛盾导致美国职业外交官当中出现了两种人格:一种人格是“罗盘”,他们坚持自己的方向,并希望能为国内决策层指引方向;另一种人格是“风向标”,他们会事先观察决策层的政治风向,然后主动迎合。

在作者看来,一名职业外交官要想取得成功,就要平衡好罗盘和风向标这两种人格。既要保护好内心的罗盘,不要放弃自己的方向,也要利用好风向标,规划好航线。如果政治风向和内心罗盘的方向不一致,就应该先绕开刮风的海域,然后继续沿着罗盘的方向前进。换句话说,职业外交官既要坚持理想,又要灵活地与现实妥协。

作者在这里举了一个他自己亲身经历的案例。1989年,戈尔巴乔夫正在推动苏联的改革,美国外交决策层仍然认为,戈尔巴乔夫只是做个样子,欺骗西方,同时在苏联国内争取人民的支持。等局势稳定下来,他就会带领苏联继续和美国争夺霸权。但作者当时所在的美国驻苏联大使馆却认为,戈尔巴乔夫的改革真的可能引起苏联内部的剧变,他也真的是想和西方对话,争取西方的支持。同时,使馆的官员们也知道,如果跟国内决策层唱反调,很可能吃不了兜着走。所以,使馆官员想了一个两全其美的办法:他们努力促成了美苏最高领导人在华盛顿的对话,让戈尔巴乔夫自己说服了美国的决策层,使他们相信苏联的改革是真心实意的。于是,美国及时调整了对苏联的战略,推动了苏联的解体。

这个案例成功演示了一名美国外交官应该怎样平衡好“罗盘”和“风向标”这两种人格。其实,罗盘和风向标不仅是两种人格,还反映了美国职业外交官制度的一个重要特征。接下来我就带你看看,这个特征到底是什么?

这个特征用简单的话说就是,美国外交系统内部有两拨人,一拨叫“职业外交官”,他们是通过严格的考试进入外交部门的,他们终身从事外交工作,除非辞职或者被开除,一般不会改变职业。而另一拨叫“政治任命官员”,是总统直接任命的官员,他们在美国外交系统中一般担任高级职位,比如国务卿、副国务卿、助理国务卿以及驻外使馆的大使。

但这两拨人经常闹矛盾。职业外交官人数比较多,是国务院的中坚力量。他们觉得自己更熟悉外交事务,更有资格对外交决策发表意见。而政治任命官员人数比较少,但职位却比较高,是职业外交官的上级领导,但却没有职业外交官的崇高素养,有的甚至是因为和总统私交良好,甚至是为总统选举出过钱出过力的人。所以,职业外交官当然不服气了。同时,政治任命的外交官员,他们看待职业外交官,也觉得不顺眼。他们觉得,有些职业外交官总是倚老卖老,不把上级领导放在眼里。前面提到,乔治·凯南去找国务卿杜勒斯帮他安排工作,杜勒斯直接拒绝了他,就因为杜勒斯很不喜欢他。

这两拨人的矛盾经常会惹出麻烦。第二次世界大战以后,美国的对华政策出现严重失误,就与此有关。1944年,美国总统杜鲁门派赫尔利担任驻华大使,这个人的作风非常粗暴,曾经把谢伟思叫过去警告一番,说你最好给我老实点。赫尔利坚定地支持国民党政府,只要是不利于国民党的报告,他都拒绝发回国内。最终美国政府误判中国形势,赫尔利要负很大的责任。

说到这里你可能会说,问题这么大,美国就不能把这套制度改掉吗?还真改不了,因为这套制度背后有一定的必然性,那就是职业外交官确实都很专业,但他们的领导必须由总统来任命。如果不这么干,国务卿之类的官员都让职业外交官来当,那美国国务院就成了职业外交官的独立王国,总统以后就别想干预外交事务了。

而且,这两拨人的矛盾,不是外交部门独有的,也不是美国独有的。在西方国家的大多数政府部门,都存在类似现象。这种现象就是西方政治中的“政务官”和“事务官”的区别,也就是被任命或者被选举出来的官员,和拥有专业知识、处理具体事务的公务员之间的矛盾。美国国务院里政治任命官员和职业外交官的矛盾,本质上就是政务官和事务官的矛盾。美国外交官们面临的职业风险,其实就是这种制度缺陷造成的结果。

好的,关于这本书,我想讲的就这些了,我再总结一下我的讲述。

第一,理解职业外交官的工作逻辑,他们身上最重要的职业特点是具有“见微知著”,或者“以小见大”的能力,这是职业外交官最出色的本领。

第二,有两个因素会影响职业外交官,要规避这种职业风险,他们需要平衡好“罗盘”和“风向标”这两种人格,也就是既要守住内心的方向,又要对国内的政治风向保持关注。

第三,罗盘和风向标的矛盾是美国职业外交官制度的一个影子,折射了职业外交官和政治任命官员之间的矛盾,这个矛盾是西方政治分工的常态,它有合理的部分,但也伴随着严重的缺陷。

撰稿:卞恒沁 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

1.外交官的职业特点是“见微知著”“以小见大”的能力,这是职业外交官最出色的本领。

2.外交官需要平衡“罗盘”和“风向标”两种人格,也就是既要守住内心的方向,又要对国内的政治风向保持关注。

3.罗盘和风向标的矛盾是美国外交官制度的一个影子,折射了职业外交官和政治任命官员之间的矛盾,这个矛盾是西方政治分工的常态。