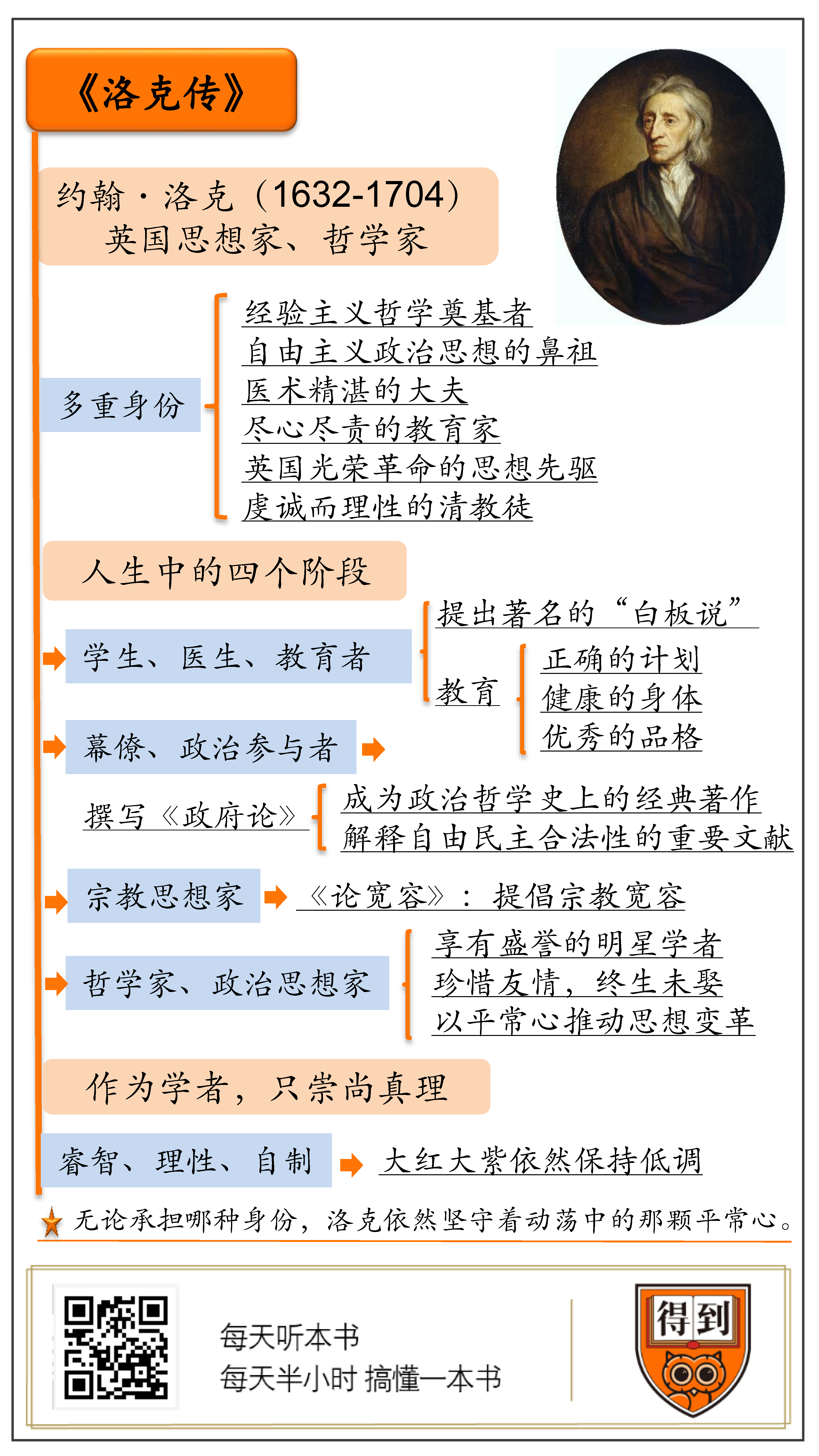

《洛克传》 刘玮解读

《洛克传》| 刘玮解读

关于作者

罗杰·乌尔豪斯,英国约克大学哲学教授,擅长现代哲学史,一生中的主要作品都是围绕莱布尼茨和洛克展开的。

关于本书

乌尔豪斯的《洛克传》,是关于英国经验主义哲学家、“自由主义之父”约翰·洛克最权威的传记。作者用500多页的篇幅呈现了洛克一生的诸多细节,解答了很多有关他生平和学术的争议。

核心内容

洛克生活在英国政治、社会和思想剧烈变革的17世纪。他的人生经历非常丰富:他曾经是牛津大学最优秀的学生之一,后来却放弃了牛津大学的教师身份,给人当起了家庭医生和家庭教师;后来得到赏识成为政治幕僚,却遭遇波折,中年流亡荷兰;晚年又时来运转,大红大紫。但是,洛克从来没有因为境遇的变化改变自己的心态和性情,而是在动荡中始终保持着一颗平常心,一生追求哲学和真理,保持着对于自然科学的好奇和信心,也一直坚持着对平等和自由的尊重。

你好,欢迎每天听本书。今天我们来讲一位生活在三百多年前,却对当代世界影响巨大的思想家约翰·洛克,书名就叫《洛克传》。

洛克这个人我们大概都听说过,说起他的思想对全世界的影响,让我来说几件事,请你来感受一下。你肯定知道宣告美国独立的重要文件《独立宣言》,洛克的《政府论》就是这份宣言最重要的参考文献。另外,现代认识论里面有一个非常著名的理论叫“白板说”,就是洛克在他的《人类理解论》这本书里提出的,当代认知科学领域的大牛史蒂芬·平克,还专门写过一本叫《白板》的书来反对洛克。我对洛克《政府论》和《人类理解论》这两本书的解读,每天听本书也都已经上线了。

而今天我们要讲的,是洛克的生平。了解一个思想家的思想之外,我们为什么还要去了解他的一生呢?这个问题我也想过。读完了这本《洛克传》之后,有一点让我很受触动,那就是洛克这个人居然过得那么“平庸”,他的生活跟他的思想在整个世界掀起的波澜,完全不成正比。他这个人几乎没有什么野心,甚至都没有想过自己的思想能够流传万世。是什么力量让他能够不为世事变幻所动,还取得了这么高的成就呢?我想找到这个原因,应该能给我们每一个人都带来有益的启发。毕竟,我们读名人传记,进入他们的人生轨迹,有一个最直接的理由,就是获取对自己人生有帮助的经验。

在洛克的故事里,我们能总结出来的道理其实很简单,就是坚守最单纯的信念。思想本身是最重要的,思想之外的世界,不管再怎么复杂,再怎么变化,也不过是启发你思考、印证你思想的材料而已。洛克从来没有因为境遇的变化而改变自己的心态和性情,如果说他的人生经历是一条波浪线,他的思想和信念就是贯穿其中的那条直线。

在这期音频里,我们就把洛克的人生分成四个阶段,在每个阶段里他都有一个不同的身份,但你会发现,他的思考始终沿着那条直线在走。首先,早年的洛克身份是学生、医生和教育者;第二个阶段,他当上了当时重要的政治人物沙夫茨伯里伯爵的幕僚,卷入到了政治风波之中;第三个阶段,我想强调他作为宗教思想家的身份,因为那个时候的英国正处在纷乱的宗教斗争之中;第四个阶段,洛克已经功成名就,成了有巨大影响力的思想家,但是,他的生活反而更平凡、更安静了。看看洛克如何在一个动荡的时代保持一颗平常心,或许能帮你找到自己的那根应对世事纷乱的“定海神针”。

我们今天解读的这本传记,是关于洛克的传记作品里最权威的一本,作者是罗杰·乌尔豪斯教授,他一生的研究都围绕洛克展开。这本书在2007年出版,目前还没有中文版。

下面我们坐着时光机,回到17世纪的英国,从洛克人生的第一个阶段讲起。洛克出生在伦敦南部的一个小镇,祖父是个非常成功的商人,但是他的长子,也就是洛克的父亲,并没有继承家族的产业,而是改行做了律师。在洛克10岁左右的时候,英国内战爆发,当时的洛克就感觉到,自己生在了一场风暴之中。从此以后,社会和政治动荡就一直伴随着他。

几年后,洛克开始在威斯敏斯特学校学习,这个学校对学生的要求十分严格。在那里,洛克学习了拉丁文、希腊文、希伯来文、阿拉伯文、地理、几何、算术等等课程,每天的课程都排得满满的,而且以死记硬背为主,校长甚至亲自鞭打体罚那些不好好学习的学生。在威斯敏斯特的学习经历影响了洛克后来对于教育的理解,这一点我们在后面会谈到。

洛克20岁进入了著名的牛津大学,不过洛克对这里的学习环境十分不满,尤其是那些争论不休的公开辩论,还有古希腊语和拉丁语的朗读、演讲比赛。洛克认为,这些争辩和慷慨陈词只不过是为了炫耀,而不是为了发现真理,也和他平静内敛的性格格格不入,他更感兴趣的是笛卡尔的哲学以及现代的实验科学。虽然有这些不满,洛克还是在牛津读完了本科和硕士,而且教授和同学们都认为他是“学院里最有学识和天资的年轻人”。

在获得硕士学位之后,洛克在牛津大学担任讲师,对于神学、哲学、政治和法学都做了不少研究。洛克哲学中的很多观点,都是在这个时期形成的,这其中就包括了《人类理解论》中的经验主义。除了讲课,洛克还要做学生的导师,指导学生怎么进行学术训练,怎么管理自己的财务,还要时不时地应付学生家长。这些经历,让洛克对于年轻人的教育和培养有了更多的思考。

与此同时,洛克开始如饥似渴地学习医学。也许是受到母亲的影响,洛克从小就喜欢收集药方,其中有一些方子还非常奇葩,比如取一个人的尿和明矾煮开,用布敷在牙上,就可以治疗牙痛。在此后的几年间,洛克读了大量医学著作,广泛涉猎了解剖学、生理学、化学和物理学等方面的知识。没过多久,洛克就对牛津失去了兴趣,甚至把牛津形容为“粪堆”,他离开牛津,开始了自己的医生生涯。在行医的过程中,他结识了阿什利勋爵。洛克的能力和医学知识给阿什利勋爵留下了很深的印象,他说服洛克搬进自己的府邸,成为了自己的私人医生。

在洛克入住勋爵府邸一年后,折磨了勋爵很多年的腹痛和黄疸加重了,还伴随着不断的呕吐。英国国王的御医推荐泻药,这些药不但没有治好勋爵的病,反而让勋爵的疼痛加剧,还让他的肋骨下面长出一个很大的肿块。洛克运用自己的解剖学知识,通过灼烧和挤压处理了这个肿块,在排液成功以后,勋爵很快恢复了健康,因此把洛克看作自己的救命恩人。这次治疗也让勋爵为洛克的将来做了不同的打算。因为洛克几乎靠自学成才就“秒杀”了国王的御医,勋爵认为让洛克继续行医简直是对他天赋的浪费,于是开始让他学习各种政治事务,把他培养成自己的政治幕僚。我们不得不佩服勋爵的卓越眼光,他的这个决定,最终成就了政治思想史上一个划时代的伟大人物。

与此同时,阿什利勋爵也把自己的孙子交给洛克教育,多年以后,这个孩子成长为有名的道德哲学家。他回想说,“我被祖父带大,而洛克先生完全掌握了我的教育方向。”勋爵还把洛克推荐给自己的朋友,让洛克帮忙教育朋友的儿子,这些经历让洛克更加深入地思考如何进行教育。后来,洛克把这些思考写成了一本书,叫作《关于教育的一些思考》,中译本经常翻译成《教育漫话》。这本书是英国教育史上最重要的著作之一,也影响了包括卢梭在内的很多启蒙思想家。

对于教育的思考,促使洛克更进一步考虑人类的思维如何形成,人类又如何掌握关于世界的正确认识,这些思考为洛克最重要的哲学著作《人类理解论》提供了基础。在洛克看来,头脑中任何知识和想法的第一步,都是“我们的感知给我们带来的简单观念”,而人的头脑在接受这些简单观念时是“消极被动的”,就好像镜子反射对面的东西一样,如果没有这些对象,镜子里面并没有什么天生的、固有的内容。这就是洛克后来提出的著名的“白板说”。人在出生的时候心灵就像一块白板,没有任何天赋的观念,而教育的作用就是告诉我们,如何在这块白板上画上正确的图案。

在洛克看来,教育包括三个方面,第一是要有正确的课程计划,特别是要培养孩子的批判性思维,这一点显然与他当年在威斯敏斯特学校的惨痛经历密切相关。第二,教育要培养健康的身体。第三,也是最重要的,教育要培养孩子优秀的品格,这也是教育的最终目的。洛克认为,一定要让孩子学会理性思考,能够控制和抵御自己的欲望。和当时的大多数人不同,洛克认为,孩子在很早的年龄段就已经拥有理性了,成人必须要用理性和规则与孩子交流。我们习惯的一些做法,比如说“表现好就奖赏一颗糖”的策略是不可取的,因为这样,我们就是在诉诸孩子的欲望,而无法教授他什么是真正理性的标准。这个关于理性教育的想法,在今天已经得到了越来越多人的认同,我们也不得不赞叹洛克对孩子心智的这种洞见。

这就是我们要解读的第一个方面。洛克的中学和大学时光并不愉快,他不喜欢死记硬背和各种古典学问,而是对现代哲学和现代医学更有兴趣。他追随着自己的真正兴趣,甚至不惜放弃牛津大学的教职。这个决定看上去或许有些冲动,实际不然,洛克要更加热情地跟故纸堆中的学问告别,迎接新的哲学和新的科学,这些才是他心目中的真理。事实证明,是金子就总是会发光,洛克作为出色的医生和教育家,赢得了阿什利勋爵的信任。同时,洛克也从没有放弃自己的哲学思考。他的哲学一部分来自书本上的知识,另一部分就来自他在行医和执教过程中,实际观察到的人类行为。他的哲学也反过来影响了他的教育,比如他强调身体和心灵的平衡,尤其强调对孩子理性和品格的培养。

下面,我们再来看看洛克政治思想家的身份,我们还是要从那位器重他的阿什利勋爵讲起。

阿什利勋爵后来加官进爵,变成了沙夫茨伯里伯爵,是英国辉格党的创始人之一。在这里,我们要先来看看英国那几十年间复杂的政治环境。我们在前面说过,洛克童年的记忆中就有英国内战的阴影,英国内战是一场发生在议会和国王之间的政治冲突。当时的国王查理一世试图摆脱议会的束缚独自统治,同时,查理一世信仰天主教,这让他和很多清教徒发生了冲突,最后议会领袖克伦威尔,以叛国罪公开处决了查理一世,但是处死国王的行为震惊了整个英国,引起了英国人对于克伦威尔的各种批评。在克伦威尔死后不久,英国人迎回了查理一世的长子,也就是查理二世,复辟了王朝。查理二世对于议会和清教徒进行了报复,他的继任者詹姆斯二世更是变本加厉,忍无可忍的英国新教徒和议会党成员,去和詹姆斯二世远嫁到荷兰的女儿玛丽以及她的新教徒丈夫,也就是后来的威廉三世谈判,支持他们回到英国,取代詹姆斯二世。威廉三世在1688年领兵登陆英国,夺取了英国王位,和妻子玛丽一起统治,上演了英国历史上著名的“光荣革命”。

在这样的历史大背景之下,洛克的伯乐沙夫茨伯里伯爵,以及他创立的辉格党扮演了什么样的角色呢?其实,伯爵在早年的政治生涯中是一个温和的保皇派,查理二世复辟之后他还在政府担任要职,但是他并不认同查理二世的政策。在看到詹姆斯二世要继承王位之后,更是为英国的前途担心,他开始组织辉格党人反对查理二世和詹姆斯二世,甚至有刺杀国王或者武装叛变的想法。1682年底,因为政治环境险恶,伯爵带着他的亲信们一起离开了英国,流亡到政治环境更加自由的荷兰,这其中也就包括了洛克。

在流亡期间,洛克撰写了政治哲学史上的经典著作《政府论》。如今每当人们要解释现代自由民主的合法性,都要引述这本书中的内容。在这本书中,洛克指出,自然法赋予每个人生命权、财产权以及追求幸福的平等自由,而政府的存在是为了人们能够更好地实现这些权利,因此政府要建立在人民的认同之上,统治者需要为人民负责,如果统治者辜负了人民的信任,干涉人民的自由,侵犯人民的权利,人民就有权使用武力反对统治者,推翻现有的政府,选出一个新的政府。

学界以往的观点认为,洛克的《政府论》是在沙夫茨伯里伯爵的授意之下写作的,要为革命做理论上的准备,然而,我们这本《洛克传》的作者乌尔豪斯,在仔细梳理和比对了所有的细节之后,无可争议地得出了相反的结论:洛克写作《政府论》的目的,只是为了表达自己在政治方面的思考,尤其要反对菲尔默的父权制和霍布斯的君主专制,这背后并没有特定的现实政治目的,但是洛克选择出版这部作品的时间,是在光荣革命之后的一年,确实有为这场革命辩护的目的。很有趣的是,洛克在出版这部作品时,也保持了一贯谨慎低调的作风,因为担心给自己招来不必要的麻烦,他匿名出版了《政府论》,直到临终的时候,才在遗嘱里声明,自己就是《政府论》的作者。

以上就是我为你解读的《洛克传》的第二个要点。沙夫茨伯里伯爵的赏识,让洛克从一个家庭医生和家庭教师,变成了一个幕僚和实际政治的参与者,他的名著《政府论》就是在这样的背景下写出来的。不过,即便是作为政治的参与者,洛克也保持着对政治的清醒观察,很有前瞻性地写下了政治思想史上的不朽名篇。

在了解洛克的政治生涯时,我们可以看到,从英国内战到光荣革命的政治动荡,都有一个贯穿始终的深层原因,那就是宗教冲突。基督教的不同教派纷争不断,而这些冲突直接导致了英国的政治混乱。下面我就来带你了解洛克人生的第三个侧面,了解一下他的宗教宽容思想。

洛克关于宗教宽容的看法最初发表于1689年,原本的题目是《一封关于宽容的书信》,是洛克写给自己好友的,后来,这位朋友在洛克不知道的情况下公开发表了这封信件。在这封书信里,洛克提出,基督教教义本身就反对通过暴力来逼迫他人,人与人之间的和平相处本身就是一个宗教诉求。更重要的是,对于不同宗教采取暴力本身也没有效力,因为信仰发自内心,深深植根于一个人的整个认知体系,恐惧和禁令无法真正改变认知,最多只能改变人的外在行为。一个政治社会的混乱,并不是来自不同宗教意见的差别,反而是因为政治力量试图阻止不同的宗教信徒,侵害他们按照自己的方式去崇拜和信仰的自由。

洛克认为,政府和宗教有着明确的分工。政府的功能在于提升那些外在的福利,比如说人的生命权、自由权和财产权;而包括教会在内的宗教团体,是为了促进内在的幸福,尤其是灵魂的救赎。两者的社会功能是完全不同的。真正的信仰不可能通过暴力、枪炮、关押和刑罚来达成,这些手段都是国家机器的手段,在宗教信仰方面却是最没有效力的。对宗教的真正信仰,只能通过说服来达成,永远不可能通过政府的暴力来改变。

具体到当时的宗教与政治局势,洛克提出,基督教徒必须在政治上宽容那些不信仰基督教的人。任何政治权力都不能因为一个人的信仰不同就对他区别对待,无论是异教徒、伊斯兰教徒还是犹太教徒,都应该得到一视同仁的待遇,甚至是当时抱持着原始部落宗教的北美印第安人,也不应该例外。当然,不可否认的是,由于时代的局限,洛克的宗教宽容也有他的局限性。比如洛克就不认为应该宽容无神论者,因为这些人没有信仰,因此也就没有敬畏之心,很可能会做出无法无天的事情来。今天,不同的信仰体系,宗教派别之间的冲突,不但没有消除,反而成为世界政治中越来越棘手的难题,究竟应该如何看待这些冲突?在政治上又应该采取什么样的措施?洛克的这篇《论宽容》给今天的人们讨论和回答这些问题,提供了很有价值的参考。

这就是我为你介绍的洛克生平的第三个要点,身为清教徒的他,并没有盲目拥护清教的主导地位,反而清醒地认为,真正的信仰没有办法通过外在暴力植入人们心中。他根据这个人类心理的基本事实,提倡宗教宽容,在几百年后依然影响着人们对于这个话题的思考。

在光荣革命之后,洛克也结束了在荷兰的流亡,陪伴新的女王玛丽,一起回到了英国。不过回到伦敦不久,洛克就因为伦敦的空气污染,得了严重的哮喘,他只好选择住在伦敦郊外的小镇奥兹。此时的洛克,已经是一位享有盛誉的哲学家和政治思想家,还是辉格党的明星学者。在洛克生命的最后10年,常常有最著名的思想家、科学家来拜访他,他也要经常应邀去伦敦。随着每一次去伦敦,洛克的哮喘都会加重,他的健康状况也不断恶化,最终在1704年死于呼吸系统导致的心力衰竭。

大多数人对洛克的印象是,有些“严厉、冷淡,甚至是有些沉闷”,但是在那个严肃古板的外表下,洛克也非常幽默、风趣,充满着带有自发性的魅力。他始终都是一个明智而自制的人,即便对于政治局势充满担心和不满,洛克也不愿意主动去挑战当下的政治秩序,因为他担心自己的笔会像刀剑一样,带来骚乱、战争、劫掠和毁灭。在大多数的公开政治讨论中,洛克都拒绝提出任何煽动性的说法,反而变成了一个沉默寡言的人。即便后来为形势所迫,不得不离开故土开始逃亡,在避难逃亡的路上,洛克依然观察并记录着沿途所闻所见,心里想着怎么把当地的果树移植到英国以及北美的殖民地。

在洛克的一生中,曾经有很多女性向他示爱,其中不乏富有的千金和聪慧的才女,可是洛克虽然对她们满嘴溢美之词,却仅仅和她们保持友谊,从不越过界限,他也因此终生未娶。同时,洛克的一生有很多挚友,从政客到贵族,从哲学家到科学家,无论是流亡在外还是身居高位,洛克总是会想尽办法和这些志同道合的人保持联系,非常珍惜友情带来的支持和温暖。

洛克的一生,经历了各种政治动荡、社会变迁,见识了科学知识和宗教制度跨越时代的推进,结识了很多举足轻重的朋友,他自己也成了有巨大影响力的公共人物,而最终,根据他的遗嘱,洛克被埋葬在一个朴素的、没有装饰的木制棺材里,因为在洛克看来“那份钱还如不用来给穷人做衣裳”。因此,附近的四个诚实的劳工,每个人得到了一件外衣、一块做裤子的布、一顶帽子、一双鞋和一双长筒袜。

洛克终身未婚,也没有留下子女,最终他的好友们把他安葬在了小镇的教堂旁边。在他的墓碑上镌刻着他自己亲自拟定的拉丁文墓志铭,上面写着:“长眠在这里的就是约翰·洛克。如果你想问他是怎样一个人,他会说,他有限的财产就令他满足。作为学者,他只崇尚真理,这一点你可以从他的著作中了解。他的著作,比任何墓志铭上可疑的赞美,都更能忠实地表明他的一切。他的德性微不足道,不足以让你赞美,成为效仿的对象;愿他的错误随他一起埋葬。如果你要寻找道德的榜样,到福音书里去找;如果你要寻找邪恶的典范,愿你永远无法找到;如果你要寻找有死的凡人,这里以及到处都有。”

这块低调得无以复加的墓碑,今天已经被移到了教堂里面,而在他墓的上方多了一块感谢他的石碑,上面写着“他的哲学指引着美利坚合众国的奠基者”。在极其低调的墓志铭和引领美国国父的伟大事业之间,这种强烈的对比和反差让我们看到,即便一个人身处于社会转型、政治动荡、信念价值重建的时代,他依然可以用自己的睿智、能力和德性,保持着一颗静如止水的平常心,而且这颗平常心也有可能推动最剧烈的思想和政治变革。这或许是我们每个人都可以从洛克身上学到的东西。

以上就是我为你解读的罗杰·乌尔豪斯的《洛克传》。通过这本书中描绘的大量细节,我们看到了一个多面而丰满的洛克:他不仅是经验主义哲学的奠基者,自由主义政治思想的鼻祖,还是一个医术精湛的大夫,一个尽心尽责的教育学家,英国光荣革命的思想先驱和参与者,一个虔诚而又理性的清教徒,一个即便大红大紫依然保持低调的学者。无论是扮演哪一个角色,承担哪一个身份,洛克都没有放弃对于世界的探寻和追问,保持着对于他人的尊重和热爱,也守着最初的那颗平常心。

撰稿:刘玮 脑图:摩西脑图工作室 转述:江宁

划重点

- 他的哲学一部分来自书本上的知识,另一部分就来自他在行医和执教过程中,实际观察到的人类行为。他的哲学也反过来影响了他的教育,比如他强调身体和心灵的平衡,尤其强调对孩子理性和品格的培养。

2.即便一个人身处于社会转型、政治动荡、信念价值重建的时代,他依然可以用自己的睿智、能力和德性,保持着一颗静如止水的平常心,而且这颗平常心也有可能推动最剧烈的思想和政治变革。