《大洋国》 施展工作室解读

《大洋国》| 施展工作室解读

关于作者

詹姆士·哈林顿生于1611年1月3日,是乡村爵士Sapcote Harrington的长子。这是一个典型的贵族之家,这一世家的郡望为拉特兰郡(Rutlandshire),据说出过七位公爵、三位侯爵、七十位伯爵、二十七位子爵和三十六位男爵。 他18岁进入牛津三一学院,师从著名学者奇灵沃斯(William Chillingworth)。后曾漫游欧洲,考察当时欧洲的风土人情与政治。面对1640年英国内战后的国内混乱的政治局势,哈林顿在结合了英国客观的历史现实与对威尼斯共和国和古罗马共和国的反思的基础上,创作了《大洋国》。

关于本书

《大洋国》的英文是Oceana,在形式上看来它很像是一部政治小说或乌托邦式的社会蓝图,我们耳熟能详的《格列佛游记》也属于这一类型的政治小说。但是与天马行空的想象不同,哈林顿的《大洋国》实际指代的就是当时的英国,《大洋国》中人们为“大洋国”订立的“三十条法令”实质就是哈林顿对当时英国政治的建议。

核心内容

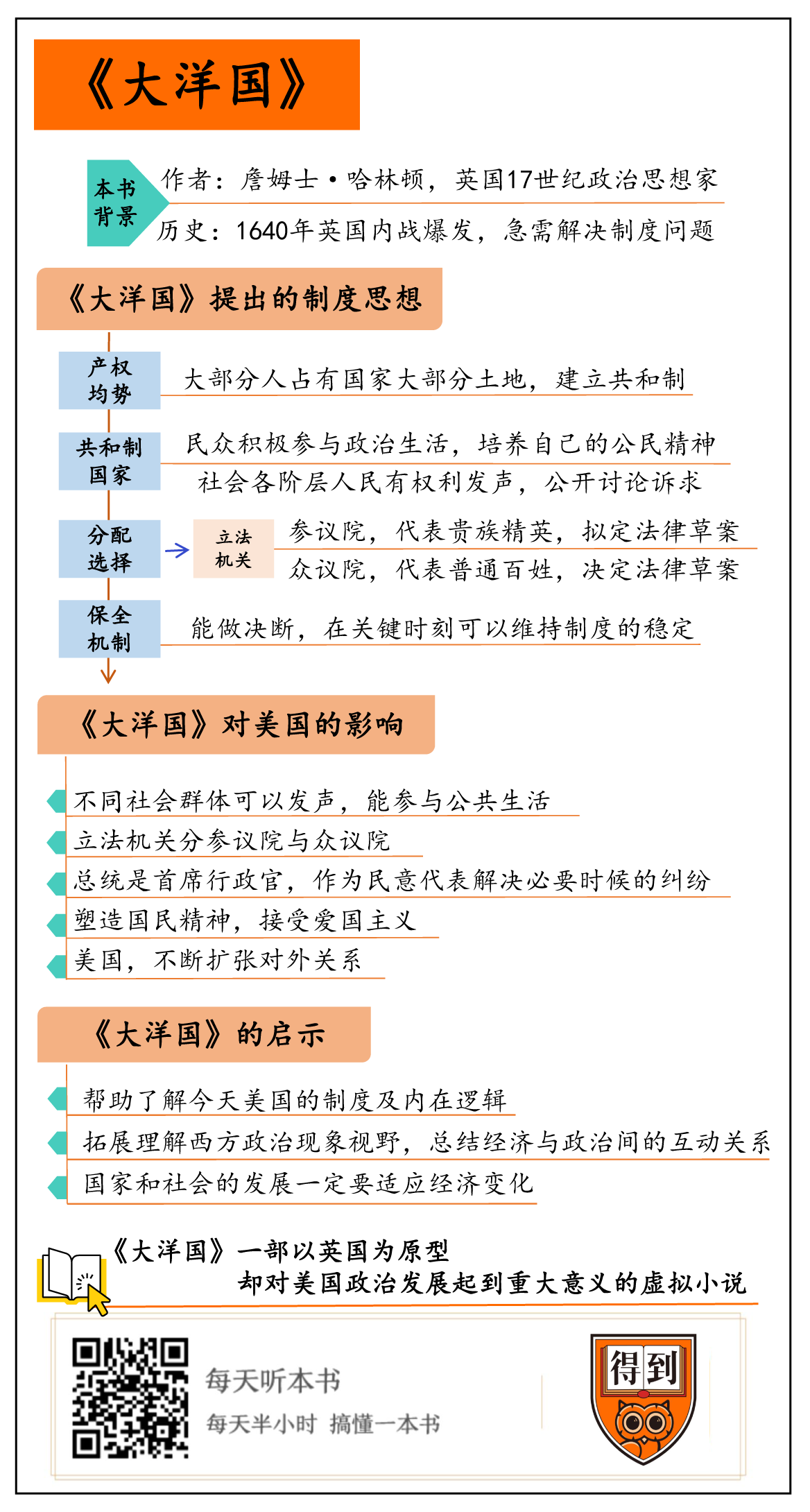

在这本书里,哈林顿实际上讲了两方面的意思:一是对于英国内战的历史解释,哈林顿认为,产权的均势或地产的比例决定国家的性质与政治制度。他将古典的政体问题与土地的分配情况联系起来,君主制与一人占有绝大部分土地的情况相适应;少部分人占有优势土地则为贵族制;土地较为平均地掌握在多数人手中则可以建立共和国。都铎王朝时代,由于地产占有权由王室、贵族和教会手中转到绅士和富农手中,因此发生革命,革命后应当建立共和制。第二,也是更为重要的,在上述基础上,《大洋国》为当时的英国勾画出一部包含“三十条法令” 的宪法草案,他主张地产的相对均势,建议成立有两院制议会的法治共和国,并在内部借助共和政体设计达到强盛的基础上努力开拓海外领地。

你好,欢迎每天听本书,今天要为你解读的书叫《大洋国》,是一本17世纪英国资产阶级革命时候的政治小说。这部小说就像是一个思想实验,他总结了人类的历史经验和英国的社会现实,试图提出一套重新构建国家与社会的政治制度。

这本书的作者叫哈林顿,是英国17世纪的一位政治思想家。哈林顿出生在一个典型的英国绅士家庭,从小到大接受的都是正统的精英教育。他年轻时就醉心研究古代希腊、罗马的历史。20岁的时候,他漫游荷兰、法国与意大利等地。漫游到罗马的时候,这个古代伟大罗马共和国诞生之地让哈林顿萌生了一个问题:什么样的制度孕育了人类历史上伟大的罗马文明?

哈林顿身处的年代,正是英国历史上最为混乱失序的时代。1640年英国内战爆发,随后国王查理一世被处决,“护国公”克伦威尔尽管带来了秩序,但是整个国家依然危机暗伏。如何建立长治久安的制度?这是当时的思想家普遍关心的问题。哈林顿从罗马的历史中找到了自己的答案,他把自己的思考都写在了《大洋国》这本小说里。他在小说里虚拟了一个叫“大洋国”的国家。在大洋国里,人们要做的事就是一起讨论应该怎么为“大洋国”立法,怎么来设计“大洋国”的政府制度。这里的思想讨论与制度设计,就包含了哈林顿本人对当时英国政治制度的真知灼见。

不过,这本为英国而写的书在英国并没有受到足够的重视,反而影响了大洋彼岸的美国。可以说,美国一些非常重要的政治制度,就借鉴了《大洋国》这本小说里的思想资源,比如相互制衡的两院制、强有力的总统制等等。

接下来,我将带着你从两个问题了解这本书。

第一,哈林顿的《大洋国》到底提出了什么制度思想?

第二,《大洋国》怎么影响了美国,又能给今天的我们带来什么启示?

首先,我们要回到《大洋国》这本书来。

刚才我提到了,哈林顿在小说里虚构一个国家,叫“大洋国”。他用这个虚构的国家来影射当时英国的社会现实,描绘了自己对理想社会的想象。这种写作方式在17世纪的欧洲其实很常见。最典型的有莫尔的《乌托邦》和斯威夫特的《格列佛游记》。人们也经常会把《大洋国》和《乌托邦》放在一起比较,认为它们都是描述理想社会的“乌托邦小说”。

但是,《大洋国》这部小说没有《格列佛游记》那样引人入胜的故事情节,“大洋国”也不是“乌托邦”。哈林顿写的并不是很遥远的虚幻国度,他想象出来的这个“大洋国”蓝本就是他的祖国英国。书中的人物其实都有现实原型,比如主人公奥尔佛斯·麦加利托影射了克伦威尔,一个叫帕西尼娅的人物其实暗指此前都铎王朝的女王伊丽莎白一世。在书里,哈林顿借这些人物之口点评内战时期英国的政治思想,又借他们之口为虚拟的“大洋国”立法,还制定了一份具有“三十条法令”的宪法草案。现在来看,这“三十条法令”可以说是为17世纪现实中的英国量身定制的。所以,与其说哈林顿是在构建一个自己理想的国家,倒不如说他是从英国的现状出发,为英国的强国之路提供蓝图。

那么,当时的英国是什么样的呢?20世纪初一位重要的政治思想家萨拜因,他曾经有一个论断:西方政治思想的发展中有两个黄金50年。“黄金50年”的意思就是说,这个时期思想学界的大家们就像满天繁星一样,不约而同地出现在同一个时期。第一个黄金50年是古希腊时期的雅典。这个时期产生了苏格拉底、柏拉图和亚里士多德这些大家耳熟能详的思想家。第二个黄金50年,就是哈林顿生活的时代,17世纪中叶到晚期的英格兰。这个时期也诞生了许多伟大的思想家,比如霍布斯,他的名著《利维坦》被誉为西方政治学的开山之作;还有洛克,他被称为自由主义思想的鼻祖。在哈林顿生活的这个“黄金50年”里,思想家们有一个共同的思考主题,就是什么样的国家和政府制度是最好的。

这个问题,正是当时英国社会急需解决的问题。当时英国资产阶级革命爆发,王权被推翻,国王查理一世被激愤的英国人斩首。国王死了以后,英国人一时间不知道该如何稳定秩序,怎么重新洗牌。尽管克伦威尔后来成立了英国历史上唯一的一个共和国——“英格兰共和国”,但是克伦威尔自己又变成了一个独裁者。与此同时,支持王室复辟的保皇党也在摩拳擦掌,随时准备卷土重来。这是一个暗流涌动,将变未变的时期。怎么设计一套合理且稳定的政治制度,成了悬在所有英国思想家头顶上的问题。

哈林顿也同样在思考这个问题。当时很多人觉得,英国社会的问题在于专制王权,但是哈林顿认为,英国的病根不在专制王权,而在产权。从字面意思来看,“产权”就是财产的所有权,但是哈林顿给了产权一个更具体的定义。他认为产权里的“产”指的是地产。一个国家,一个社会,它的地产是怎么分配的,决定了一个国家是什么样的一种政治制度。如果国家的大部分土地都是一个人所有,那么就是君主制,我们中国人说“普天之下,莫非王土”就类似这个意思;如果国家的大部分土地大部分是少数人所有,那么这就是贵族制,或者是寡头统治;如果国家的大部分土地平均下来看是大部分人所有的,就可以建立共和制。哈林顿对产权的这种理解,叫做“产权均势”思想。这个观点看起来很简单,但是从这里我们可以看到,哈林顿其实已经认识到了财富分配与政治制度的关系了。

那么他怎么用“产权均势”思想来分析英国的问题呢?

哈林顿认为,专制王权在英国开始变得不受欢迎,是因为英国的产权分配发生了变化。原来,英国的产权是国王占大头,贵族和教士占一部分。这个时期,王权是比较强势的。但是从晚近时代开始,英国的新兴资产阶级、乡绅和富农崛起了,他们所占的产权份额开始增加,所以他们觉得专制王权或者说君主制开始变得不合时宜,想要结束王权统治。

那么什么样的政体才符合产权变化后的英国呢?哈林顿的答案是共和制。他的理由也很简单,因为共和制是适合产权由大部分人所占有时的政治体制。

这里我们来做个比较,除了哈林顿之外,当时英国的很多思想家也都在思考国家制度的问题,但是他们的答案各不相同。比如,我们刚才提到过的霍布斯就认为,在没有秩序的状态下,人与人之间只可能进行无休止的战争,安全永远无法降临。所以霍布斯觉得,英国内战的根源是缺少一个主宰一切的“主权者”来维持秩序。如果国家想要稳定,人民想要安全,人民就必须放弃自己部分的自然权利,把它们集中交给这个主权者,也不能违背、更不能推翻这个主权者。霍布斯的这一套主张,被哈林顿称为现代治理术(现代经纶之道)。

哈林顿显然不同意霍布斯。和当时的许多英国绅士一样,哈林顿毕业于牛津大学,受过良好的教育,拥有非常扎实的学术功底。另一方面,哈林顿也非常喜欢去天南海北游历,那是真正的“读万卷书,行万里路”。在罗马和威尼斯游历时,哈林顿忽然意识到,像古罗马共和国和威尼斯共和国这样持续时间很长的国家,才是英国应该学习的榜样。在他的心目中,古罗马共和国与威尼斯共和国有什么特别之处呢?首先就是治理术不同。哈林顿认为,古代罗马和威尼斯采用的是古代治理术(古代经纶之道),跟霍布斯所说的现代治理术完全不同。霍布斯的现代治理术是让人民把所有权利交给主权者,离政治越远越好;而古代治理术是让民众能够积极参与政治生活,每个人都能为国家做出自己的贡献,国家在制度设计上也能够吸纳民众的力量。哈林顿认为,古代治理术保障了每一个公民都能够参与公共事业,人民才能够万众一心,国家才能够充满力量。

用古代治理术治理国家,国家在制度设计上要体现不同社会阶层的诉求。一个国家里,有政治家、商人,也有老百姓,好的制度设计就应该体现这些人不同的需求,让他们能够共同地但是又有所区别地参与国家的公共生活。在历史上,这种能够合理地发挥不同阶层或界别人民的作用,使大家齐心协力为共同体做出贡献的制度就是“共和制”。哈林顿终其一生都在捍卫“共和制”的理念,即使后来身陷囹圄,遭到审讯,哈林顿仍自信地声称:“如果在英格兰还有什么人能够指出共和国真精神的话,那个人就是我!”

那么,“共和制”这套制度应该怎么设计呢?在哈林顿看来,在共和制的国家,社会所有阶层都应该有权利发声,至少他们的诉求可以公开讨论。

这个设想听起来很美好,但是,我们知道一个国家有不同的阶层、不同的身份,人们内部的才能也有所不同,所以关键还要看具体应当怎么去做。在这里,哈林顿用了一个很生活化的例子——分蛋糕。你想想,假如有两个小姑娘要一起分享同一块蛋糕,她们应该怎么分才能让彼此都满意呢?哈林顿的答案是,让一个小姑娘负责切蛋糕,让另一个小姑娘先来选。这个方法虽然很简单,但是背后却蕴含着一种制度设计的智慧。你想想,分蛋糕的小姑娘如果分得不均,另一个小姑娘肯定会把更大的那一块拿走,分蛋糕的小姑娘不就吃亏了吗?所以分蛋糕的小姑娘一定会尽可能地平均分。政治制度也和分蛋糕一样,涉及分配和选择。哈林顿认为,人既有欲望又有理智,相应的,人也是既重利益又有智慧,但在处理公共问题的时候,两者往往不可兼得,这就需要一部分人讨论(也就是分配),另一部分人来选择。在他看来,贵族是智慧的代表,应该负责讨论;平民是民意的代表,应该负责选择。所以《大洋国》就从这个分蛋糕的例子出发,设计了一种理想的国家制度来为英国的社会现实找出路。

我们来具体看看哈林顿是怎么设计的。首先,要有两个立法机关,第一个叫做众议院,代表普通老百姓;第二个叫做参议院,代表贵族和精英。那么它们的职权怎么分配呢?哈林顿给出了一个方案,由代表贵族的参议院给出一份法律草案,然后由代表平民的众议院来决定。这不就用到了小姑娘分蛋糕的原理吗?参议院来负责分蛋糕,众议院来选蛋糕。

但是,如果一个国家只有这两个立法机关相互制约,依然很容易陷入混乱。所以哈林顿认为,除了两个负责“分配和选择”的小姑娘,这个制度还需要有一个能做决断的“英雄”,保证决策的效率,解决关键时期的纠纷。

到这里,我们可以概括一下大洋国的共和制,它的基础是以“分配和选择”的方式保障各阶层人民的参与,但是又加入了一个保全机制,在关键时刻可以维持制度的稳定。

不过,必须要说的是,在大洋国,老百姓把权力交给众议院和参议院的议员以后,还要为国家发挥作用。老百姓必须培养自己的公民精神。这也是哈林顿从古罗马共和国学到的。古罗马在共和时期那么强大,就在于罗马的公民不是关起门来只管自己的事情,他们始终积极参与政治或者公共事务。他们会觉得国家和社会的事情不只是官员的事情,也是我们自己的事情,这是一种政治美德。也就是我们中国人讲的“位卑未敢忘忧国”,承担起积极公民的责任与义务。

尽管《大洋国》本意是为英国发展提供蓝图,但是这本书真正影响的却是大洋之外的美国。你可能也发现了,某种意义上说,美国建国和国家制度的设计充分实践了哈林顿《大洋国》中的某些设想。解读的第二部分我们就来看看,《大洋国》这本小说怎么影响了美国。

首先,美国的开国元勋华盛顿、杰斐逊等人在建国的时候都坚持认为,只有“共和制”,而不是“君主制”,才真正符合当时北美各州国人民的共同利益。他们所说的“共和制”就是《大洋国》里所指的“共和制”,也就是属于这个国家的全体公民。这个国家不仅要给不同的社会群体发声的机会,也要让不同的社会群体能够参与公共生活。这个原则是美国国家建立的根本出发点,也是《大洋国》最为核心的观点。

接下来,我们来看看,美国在政治制度的设计哪里有《大洋国》的影子。我们知道美国的政治制度设计是所谓的三权分立,这三权也就是立法权、行政权和司法权。和《大洋国》的设计一样,美国的立法机关分成了参议院与众议院。这种两院制的划分,也是对哈林顿《大洋国》里“分蛋糕与选蛋糕”原则的具体体现之一。

美国的行政机关设计,特别是“总统”的存在,也有《大洋国》的影子。前面提到,《大洋国》设计的制度里要有一个英雄来最终起到“决断”作用,美国的开国元勋在这里就是用“总统”来承担这样一个角色。总统的作用不仅是美国政治的首席行政官,他还需要作为民意的代表在必要的时候解决共和国的纠纷。

除此之外,美国在塑造国民精神上也同样体现了《大洋国》的理念。美国的“爱国主义”类似于一种“公民宗教”,是神圣崇高的世俗价值观,它是美国普通民众从小就开始接受的教育,这其中就体现了哈林顿提倡的,要民众认同国家的观点。

你看,如果我们把美国的国家制度设计,看作是《大洋国》的现实版,它后来也确实走向了哈林顿为大洋国设想的方向。

哈林顿认为,大洋国共和国的最终使命是对外扩张,最终成为一个帝国。在哈林顿心里,不是有皇帝的国家才是帝国,只要这个国家能对外扩张,能开疆拓土,能有国家的荣光,就是一个帝国。而共和国是最适合成为帝国的一种政体,因为共和国始终需要保持团结一致,就更需要在对外扩张中不断地强化对共和国的认同。美国的历史也确实是这样发展的。美国的对外关系史,就是在不断在找“敌人”,不断在对外扩张的历史。《大洋国》里提到的“共和国”的使命,在这里似乎成了一种预言。

从这个角度来看,我觉得这本几百年前的政治小说,依然能给今天的我们带来很多启示。

首先,最直接的是,它能够帮助你了解今天的美国。它能告诉你,美国作为一个世界性大国成长起来的内在逻辑是什么?他们的制度为什么要这么设计?为什么美国不断地在争夺世界性的霸权?

其次,在西方政治思想史上,哈林顿首次从经济关系角度来解释传统的君主、贵族以及共和等政体的分类,大大地拓展了我们理解西方政治现象的视野。哈林顿的产权均势理论,其实是通过历史和现实经验总结了经济与政治之间的互动关系。他注意到了国家政权背后所潜存的经济根源,或者说财产因素。他指出,财产所有权是国家政权的基础。因此,一个国家的发展必须考虑国内经济产权分配的变化。前面提到,哈林顿认为,地产的比例是怎样的,国家的性质就是怎样的。因此,当这个国家的财富相对比较平均的分配给全体人民的时候,共和制就会成为这个国家的政体。

第三,哈林顿的观点还能给我们带来一些更有普遍意义的启示。比如说,国家和社会的发展一定要适应它的经济变化。哈林顿“产权均势”的思想本质上谈的就是这个。我们经常说“经济基础决定上层建筑”,但是别忘了,下一句话说的是“上层建筑需要符合经济基础的变化”。从哈林顿对英国内战的分析中就可以看出,曾经推动英国社会发展的专制王权,当它无法适应国家产权分配的变化时,社会可能就会产生动荡。这个观点对当代人的启发性依然很大,国家和社会的发展要适应经济上的变化,改革就是国家和社会适应经济变化的一种方式。

好,《大洋国》这本书我就讲完了。哈林顿在这本书里为描绘了一幅能够实现“大国崛起”的制度蓝图。某种意义上说,这幅蓝图最终在美国实现了。今天的中国一直在朝着成为一个世界性大国努力。历史上的这些大国,也是我们需要了解和学习的对象。中央电视台在2006年的时候拍过一套系列纪录片叫做《大国崛起》,讲的就是西方历史上的诸多大国是如何崛起的。相信《大洋国》这本书,也会对你思考这个问题有启发。

撰稿:施展工作室 脑图:刘艳导图工坊 转述:成亚

划重点

1.霍布斯的现代治理术是让人民把所有权利交给主权者,离政治越远越好;而古代治理术是让民众能够积极参与政治生活,每个人都能为国家做出自己的贡献,国家在制度设计上也能够吸纳民众的力量。

2.当这个国家的财富相对比较平均地分配给全体人民的时候,共和制就会成为这个国家的政体。

3.美国的政治制度设计是所谓的三权分立,这三权也就是立法权、行政权和司法权。这种行政机关设计,也有《大洋国》的影子。