《大国政治的悲剧》 刘怡解读

《大国政治的悲剧》| 刘怡解读

你好,欢迎每天听本书,我是刘怡。今天我要为你讲的书,是美国国际关系学者米尔斯海默的代表作《大国政治的悲剧》。这是一本将近500页厚,45万字的理论书,里头既没有生动的故事,文笔也不漂亮。照理说,除了像我这样的前国际政治系学生,没有多少人会硬着头皮,去“啃”这么一本枯燥的厚书。但奇就奇在,本书不仅获得了极高的业内评价,传播力也相当惊人。在美国的亚马逊网站上,它是销量排名第一的国际关系类书籍。在中国的豆瓣网上,它也得到了9.0的高评分。那这本书的亮点,究竟在哪儿呢?别急,先听我给你讲一段有趣的学术掌故。

如果你是一位对国际形势感兴趣的朋友,想必你会知道:大学里开设的国际政治课,并不负责搞预测。它的价值,是分析和归纳国际关系的一般规律,并对过去和当下的世界大事做出解释。但对普通人来说,这些解释往往都很晦涩,不容易理解。毕竟,平民百姓,既不用在全球峰会上纵横捭阖,也不靠分析外交政策吃饭。大家想了解国际政治,除了希望弄明白“为什么会这样”,更多也是想提前判断“将来会怎样”。毕竟,大到美俄关系,小到巴以局势,看似远在天边,却可能影响油价、股价乃至许多人的未来收入,兹事体大。因此,要是哪位学者早早做出了正确的预测,他的影响力就会急速上升。

那么问题来了:什么时候做预测,吸引的关注最多呢?当然是在局势发展还不明朗的阶段,比如,“冷战”刚结束时。从1992年到2001年,美国就有三位学者,各写了一本书,预估后“冷战”时代全球格局的走向。这三本书里,有两本可以说家喻户晓。它们是亨廷顿的《文明的冲突与世界秩序的重建》,以及福山的《历史的终结与最后的人》。而第三本,就是我们今天要讲的《大国政治的悲剧》。看书名你就知道,作者米尔斯海默做出的判断,是极为悲观的。他认为:美苏两极格局解体之后,世界既不会像福山预测的那样,变成“美国模式”一家独大;也不都像亨廷顿认为的那样,是因为文明性质不同,才发生冲突。米尔斯海默宣称,只要大国之间的竞争,还是国际政治的主旋律,那它的结局,就必然是悲剧。而在后“冷战”时代,多极格局若隐若现。这种结构是最不稳定的,最容易导致局部战争。

注意了,《大国政治的悲剧》第一版问世的时间,是2001年。那一年,发生了“9·11”事件,全世界都在惊呼:亨廷顿是对的!米尔斯海默的著作,则没有引起那么热烈的反响。但十几年过后,越来越多的人发现:米尔斯海默的预测能力,并不逊色于亨廷顿。在《大国政治的悲剧》中,他精准地判断:“北约”在东欧的扩张,一定会引发俄罗斯的反弹,造成新的战争。经济领域的全球化,也不会让世界变得更安全。像这样的预测,有不少已经被事实验证过了。就连亨廷顿本人都说,米尔斯海默写了一部“划时代的著作”。因此,进入21世纪第二个十年,《大国政治的悲剧》变得越来越“出圈”了。它先后被翻译成9种外语,光是在我们中国就再版了4次,这在学术书里可不多见。

不仅如此,米尔斯海默还把他这本书的核心观点,发展成了一个理论流派,叫做“进攻性现实主义”。这个流派,讨论的主要是大国之间的冲突风险,在21世纪初的国际政治学界,拥有巨大的影响力。虽然米尔斯海默的理论,有时会比较偏激,但它作为“他山之石”,却能帮我们进一步理解世界政治的复杂性,建立风险意识。而且,米尔斯海默还是一位真诚的学者。他虽然站在美国的立场说话,但对美国政府也有许多直白的批评,认为他们表面上高喊道德口号,内在逻辑却是极其冷酷和自私的。这可以说也是一种“人间清醒”。

有意思的是,米尔斯海默虽然是一位学院派专家,却有着不短的军旅经历。他毕业于著名的西点军校,在美国空军服役过5年,拥有上尉军衔,直到28岁才进入康奈尔大学攻读博士。这段经历塑造了他的安全观,使他比一般的国际关系学者更加尖锐。从1982年开始,米尔斯海默一直在芝加哥大学政治学系担任教授,先后出版过7部与核战略、美国外交以及军事历史有关的专著。2017年,美国1500多位大学教师评出了他们心目中“21世纪最有影响力的国际关系学者”,米尔斯海默高居第三,超过了前面提到的亨廷顿和福山。而米尔斯海默的学术声望,很大程度上就来自这本《大国政治的悲剧》。相信学习完这本书,你对国际政治的理解,一定会有新的长进。

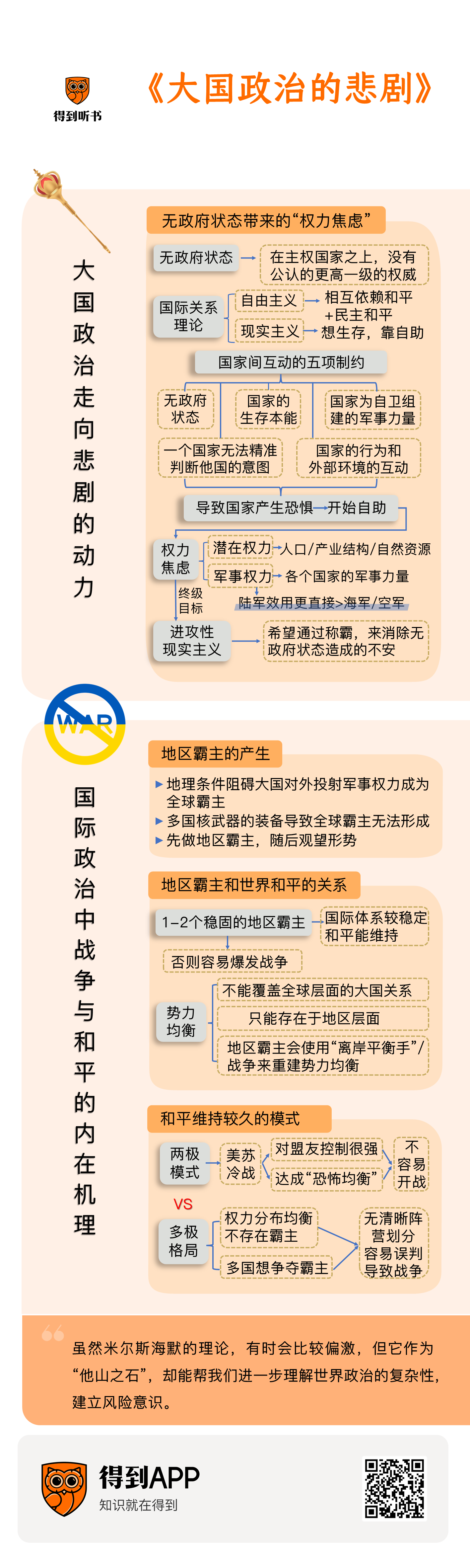

接下来,我就分两部分,为你介绍本书的主要内容。首先,我们来看一下,为什么在米尔斯海默眼中,大国政治往往会走向悲剧,其中有哪些动力。在第二部分里,我会根据米尔斯海默的理论,为你分析国际政治中战争与和平的内在机理,并介绍米尔斯海默在学术界存在的争议。

开始讲述本书的内容以前,我想先给你科普一个概念,叫“911难题”。这里说的911,可不是2001年的“9·11”事件啊。它是美国的紧急求助电话,相当于中国的110加119。米尔斯海默讲,大大小小的国家,虽然经常被比喻成人,但它们和真正的人最大的区别,就是碰上危急情况,没有911电话可打。普通人家里出了事,遭了贼、起了火,可以打911,向公安、消防这些机构求助。公安和消防呢,代表更高一级的权威,自然要履行保护国民的义务。但到了国家层面,情况就不一样了。国家遇到军事入侵或者边界争端,领导人能给谁打电话呢?你可能会说,找联合国秘书长啊。但联合国并没有独立的经济和军事资源。它要采取行动,得靠190多个成员国自愿配合,算不上真正的“中央权威”。大多数时候,联合国能做的,只是从舆论上呼吁,或者居中调停。还有人会说,美国不是号称“世界警察”吗,那找美国总统啊。但谁都知道,美国最关心的是它自己的利益,它对其他国家是没有非帮不可的义务的。更何况,不少冲突和危机,本身就是美国造成的。一个有民族尊严的国家,也绝不可能把全部希望寄托在外国干预上。

这个“911难题”,在学术上叫做“国际无政府状态”。“无政府”,不是说一切都乱糟糟,而是指在主权国家之上,没有公认的更高一级的权威。国家间发生了争端,也就不能指望更高的权威介入,按照法律条文进行处理。围绕这个“无政府状态”,国际关系理论分化成了两个大的流派。第一派叫自由主义,他们讲:虽然建立“世界政府”是办不到的,但只要加强经济往来和文化交流,再建立一些充当润滑剂的国际组织,国家间的冲突就可以大大减少。像《软实力》的作者约瑟夫·奈,就属于新生代自由主义者。自由主义者很喜欢强调两个理念,一个叫“相互依赖和平”,意思是:国家之间的经济联系越密切,彼此的依赖程度就越高,也越不容易发生战争。另一个叫“民主和平”,意思是:只要所有国家都建立了像美国、西欧那样的政治制度,它们就不会有对外扩张的野心,世界当然就会变得更和平了。

哪怕你是一个没有学过政治学的人,听到这样的观点,也会想要吐槽吧。“一战”前夕,英德两国是彼此最重要的贸易伙伴,可这阻止了大战爆发吗?美国和英国,都属于西方意义上的“民主国家”,它们在1812年,不也狠狠打了一仗吗?于是,为了反驳自由主义者的观点,国际关系学界出现了第二个理论流派,叫做现实主义。现实主义者讲,国家要想在无政府状态下生存,只能靠“自助”,自己帮助自己。外界的善意跟合作,只是国家达成自助目标的工具。

本书作者米尔斯海默,就属于现实主义学派。按照他的看法,国家之间的互动,受到五项前提的制约。第一项就是刚刚提到的无政府状态,第二项是国家的生存本能,第三项是国家为了自卫,组建的军事力量。这三项都比较好理解。第四项,就带点心理学成分了。米尔斯海默讲,一个国家,是没有办法精准判断其他国家的意图的。这里我可以举一个著名的案例,就是1907年的《克劳备忘录》。1907年,英德两国已经在进行海军竞赛了,但德国政府,表面上对英国还挺热情,甚至呼吁两国结盟。这个时候,英国外交部的智囊克劳爵士,写了一份报告,他讲:德国人的善意,也许是真的,也许是假的,我们判断不了。但德国正在建设世界第二大海军,这是一个客观事实。这个事实,就是会危及英国对海洋的控制权。那英国就必须集中力量遏制德国,消除这个潜在威胁。米尔斯海默的观点,和克劳差不多。从第四项前提,又能推出第五项,那就是一个国家的行为,和外部环境之间的互动。如果其他国家都在扩军备战,我总不能闲着吧?我要是动起来了,我的邻国会怎么看?国家对这些互动,会有理性的判断。

在这五项前提的制约下,国家产生的最直接反应,就是恐惧。担心自己被人攻击,担心自己的军事力量不够强,抵挡不住侵略。在恐惧的驱动下,国家就开始“自助”了。无论是富国强兵,增加“硬实力”,还是寻找盟友,分担自己的压力,都属于自助的表现形式。那自助要做到什么程度,才算“够用”呢?米尔斯海默提出了一项指标,就是“权力”。

权力这个概念,可以说是国际政治永恒的主题,内涵很宽泛。米尔斯海默把它分成两块,一块叫“潜在权力”,你可以把它理解成经济实力。像人口、产业结构、自然资源,都属于潜在权力。第二块叫“军事权力”,就是潜在权力孵化出的军事力量,它在国际争端中的作用是最立竿见影的。不过,两种权力,并不直接挂钩。比如,按照米尔斯海默的看法,“冷战”时期的日本,虽然具备可观的潜在权力,但在武装力量的数量和质量上,都受到美国的限制,那它的军事权力就不够看了。而在军事权力这项指标上,米尔斯海默最重视的是陆军。他宣称:陆军是国家征服和保卫领土的最重要军事工具,海军和空军只是陆军的“增效器”。

这个观点,就很有争议了。我们都听过这么一种说法:在近代以来的世界上,英国和美国之所以能成为全球层面的主宰者,靠的是强大的海军。为什么米尔斯海默,却更看重陆军呢?答案很简单,因为陆军的效用更直接。海军和空军,可以摧毁敌方的军事目标,还能消耗对手的经济潜力,但这些都需要时间。拿破仑法国和两次大战时期的德国,都曾经遭受英国严密的海上封锁,但它们不仅能继续作战,还反过来试图破坏英国的封锁体系。只有在投入大量陆军,占领敌方的国土,歼灭其作战部队之后,法国和德国才被迫求和。“冷战”的情况也差不多。米尔斯海默讲,1947年时的苏联,根本没有像样的海军,为什么能和美国平起平坐呢?就是因为苏联的陆军足够强大,可以直接威胁西欧,而西欧又和美国的潜在权力密切相关。哪怕是21世纪初的局部战争,不出动陆军,收效往往也很慢。

那么问题又来了:如果说积累权力,特别是军事权力,是“自助”的最有效途径,那它的终极目标又是什么呢?俗话说,“大炮一响,黄金万两”,养兵、买武器可都是要花钱的。怎么衡量这个钱花没花到位呢?在这个问题上,米尔斯海默的结论,争议就更大了。他讲,权力本身是一项可以量化的指标。你有多少导弹、多少飞机、多少坦克,这些是可以白纸黑字列出来做比较的。但当军事权力付诸使用时,它的效能却不是直来直去的,以少胜多、以弱胜强的情况经常发生。小小的阿富汗,自19世纪以来,先后让英、苏、美三个大国铩羽而归,不就是活生生的例子吗?米尔斯海默认为,这种不确定性,给国家造成了巨大的困扰。我的权力,特别是军事权力,达到主要对手的两倍,够不够用呢?两倍不够,那三倍呢?哪怕有了三倍优势,20年后,情况会不会变呢?这种估算太让人头疼了。所以,米尔斯海默讲,国家积蓄权力的终极目标,是当上霸主,也就是国际体系中唯一的超级大国。这样才能高枕无忧。

听到这里,你可能又想吐槽了。别急,有人已经从学理上帮你反驳过了。这批反驳者,也属于现实主义者,但逻辑跟米尔斯海默不大一样。他们的领袖,是哥伦比亚大学教授肯尼思·沃尔兹,学派的名称叫“防御性现实主义”。沃尔兹承认,米尔斯海默归纳的国际政治五大前提是成立的,但他认为,任何一个大国主动扩张权力,都会受到国际体系本身的制约。这里涉及另一个重要概念,就是大家经常听说的“势力均衡”。我在解读基辛格的博士论文《重建的世界》时,就专门分析过势力均衡。沃尔兹宣称,历史无数次证明,势力均衡这种机制,是会自动生成的。拿破仑和希特勒想要独霸欧洲,自然就会触发英美组建的制衡同盟,通过战争使国际体系回归均衡。沃尔兹还说,鼎盛时期的英美,哪怕已经兼具最强大的潜在权力和最可观的军事权力,不也没有直接控制整个欧亚大陆嘛。它们之所以采取比较和缓的“离岸制衡”战略,就是担心自己被势力均衡反噬,成为众矢之的。因此,国际体系中的大国,追求的是相对权力,是自己相对于假想敌的优势。但这种追求,不是无止境的,整体还是趋向均衡、偏重防御的。

那米尔斯海默,是怎么回应这些质疑的呢?他大大方方地说,你以为英国和美国,真的对“离岸制衡”格外满意吗?它们那是不得已而为之啊。大西洋和太平洋这两片巨大水域的存在,阻碍了英美在欧洲大陆上投射军事权力。但反过来,大洋的阻隔,也使法、德、苏这样的大陆强国,不容易直接进攻英美。两相抵消,离岸制衡就成了一种有性价比的权宜之计。但归根到底,大国内心深处的渴望,还是使权力最大化,排除一切潜在阻碍。至于势力均衡是否会自动生成,米尔斯海默也完全不信。他讲,势力均衡,在历史上的确经常出现。但国家除了寻求制衡,还会推卸责任啊!比如,“二战”爆发前,英法的绥靖政策,不就是希望安抚希特勒,“祸水东引”,好把制衡纳粹德国的责任推给苏联嘛。就连美国自己,在“冷战”期间,也不止一次提出让西欧国家承担更多国防义务,好卸脱自己的责任。据此,米尔斯海默指出:势力均衡,同样只是一种工具,而不是国际政治的终极形态。大国最期待的,还是称霸。

正是基于上面所说的逻辑,米尔斯海默大胆宣称:世界政治中的大国,没有一个不希望积累尽可能多的权力,也没有一个不希望通过称霸,来消除无政府状态造成的不安。所谓“进攻性现实主义”,就是这个意思。听到这里,你大概也知道,“大国政治的悲剧”这个书名,是怎么来的了。用三句话概括就是,无政府状态带来“权力焦虑”,积累权力导向争霸战争,战争引发人间悲剧。在米尔斯海默看来,这是国际政治无法摆脱的悲剧循环,是一切国家的宿命。

好了,以上就是《大国政治的悲剧》一书阐述的,米尔斯海默对国际政治的主要看法。估计你已经发现了,米尔斯海默这个人,不仅喜欢抬杠,还有点书生气。他老是把“终极动机”“深层渴望”这些词挂在嘴上,而这些东西,恰恰是最难量化的。不过,学术上的“抬杠”,有时也有好处。比如,“势力均衡”这个被国际关系研究奉为金科玉律的概念,就在米尔斯海默的攻击下,露出了些许破绽。同样,我们在学习米尔斯海默的著作时,也不必把他的观点,当成终极权威。用他的批判性思维,来修正和优化我们对国际政治习以为常的看法,才是学习这本书的最大收获。

当然,米尔斯海默的出发点,肯定不光是和学术同行唱反调。在这本《大国政治的悲剧》里,他还阐述了自己对世界和平的看法。你可能要问了,米尔斯海默不是连结论都推出来了吗,就是悲剧。那他再提和平,是不是口是心非啊?我们来听听他自己怎么说。米尔斯海默讲,大国追逐霸主地位,是一种天然本能;但在实践上,却很少有国家能做到。原因有两项。首先,地理条件会阻碍大国对外投射军事权力。按照本书的逻辑,军事权力的基础是陆军。但拿破仑远征俄国和希特勒入侵苏联,这两个案例都证明:足够广大的领土纵深,是可以稀释陆军在质量上的优势的。更别提一旦爆发了世界大战,宽阔的海洋也会阻碍陆军的运送。要是考虑到1945年之后,战场上还出现了核武器,情况就更复杂了。因为美国对核武器的垄断,只维持了短短4年。在21世纪的今天,全世界有9个国家装备了核武器。哪怕是美国,也不能担保一旦发生全面战争,自己的领土不会遭到核打击。因此,米尔斯海默宣称,成为世界霸主,只是许多大国的愿望,是一种憧憬。它们真正能做到的,是当某一个地区的霸主,随后观望形势。

这种描述,跟我们印象里的世界近现代史,差得可是有点多。我们不是总听到“英国霸权”“美国霸权”之类的说法吗?莫非鼎盛时期的英美,还不算世界霸主?按照米尔斯海默的标准,它们还真就不算。米尔斯海默讲,如果从潜在权力看,英美两国的确在特定历史时期,控制了全世界的主要财富。但从军事权力上看,就不是这样了。英国人口太少,组建不了庞大的陆军。当它在欧洲大陆应对法国和德国的扩张时,必须借助大陆盟友的力量。所以,就军事权力而言,英国只是大西洋的地区霸主。美国也差不多。它在“二战”中的胜利,很大程度上要归功于中国、苏联、英国等欧亚盟友的贡献。就是到了今天,美国在进行对外干涉时,还经常利用“北约”这个国际组织,纠集欧洲国家一起动手。在米尔斯海默看来,美国只能算西半球的地区霸主。在欧洲大陆,它的军事威慑力很强,但不具备统治性。

地区霸主和世界和平,有什么关系呢?本书第五到第八章,分析的就是这个问题。米尔斯海默讲,全球霸主,是人人都想当,人人当不上。但地区霸主就不一样了,它是“城头变幻大王旗”。就拿欧洲大陆来说,从16世纪到20世纪,西班牙、法国、德国、苏联,都曾经接近成为地区霸主,变动非常剧烈。日本在20世纪初,也试图争当东亚的地区霸主。而地区霸主的权力基础,虽然是军事,但很少仅限于军事。有了军事权力,就可以尝试建立封闭市场,独占某一地区的财富,从而获得更多的潜在权力。这种趋势,很快就会影响到其他的地区霸主,造成潜在权力此消彼长,甚至连军事权力本身都会出现波动。比如,拿破仑在1806年颁布的《大陆封锁令》,就是先靠武力降伏了欧陆各国,再对英国实施经济封锁。这样看来,对已经站稳脚跟的地区霸主来说,最坏的情况,就是出现新的“同行”。

至此,米尔斯海默推导出了他的结论:当全世界只有一到两个稳固的地区霸主,并且没有其他国家想在某一区域称霸时,国际体系就比较稳定,和平就能维持,反之则容易爆发战争。这里,米尔斯海默还不忘再次修正“势力均衡”这个概念。他讲,许多现实主义者,把势力均衡拔得太高,好像它能覆盖全球层面的大国关系。其实,势力均衡,只存在于地区层面,比如欧洲、亚洲、美洲。在历史上,无论是英国组织反法同盟,还是美国构筑对苏联的“遏制”包围圈,目标都很集中,地理范围也相对有限。像英美这类有经验的地区霸主,为了节约国力,并不会频繁发动万里迢迢的远征。当它们发现,欧亚大陆上有挑战者想要建立地区霸权,一般会先施展“离岸平衡手”,支持当地盟友去对抗假想敌。盟友的力量不够用了,它们才会亲自下场,用大规模战争重建势力均衡。这就是大国战争的成因。

那在米尔斯海默看来,什么样的权力分布,和平会维持得比较久呢?本书第九章给出了答案,那就是两极格局。美苏“冷战”,就属于典型的两极模式。美苏都是地区霸主,对盟友的控制力很强,在核力量上又达成了“恐怖平衡”,这就不容易开战。相反,米尔斯海默对一切形式的多极格局,都持悲观态度。他讲,多极有两种。一种权力分布比较平衡,不存在地区霸主。另一种则是“不平衡的多极”,好几个国家都想在同一地区称霸。两者都很不稳定。权力分布太平衡,为数众多的小国就缺乏约束,很容易随意发动战争,并把其他国家裹挟进来。至于不平衡的多极,就更危险了,因为任何一个争霸者的扩张,都会引起另一个竞争者的恐惧。这就回到了我们一开始说的,国家的恐惧本能。有一个概念叫“安全两难”,说的就是这种情况:一个争霸者的崛起,被另一个争霸者视为直接威胁,两者进行的是非此即彼的零和博弈。米尔斯海默讲,多极体系因为没有清晰的阵营划分,很容易导致误判,进而导致战争。

正是出于对多极体系的担忧,米尔斯海默警告说:不要以为“冷战”结束了,美苏两极格局解体,世界就会变得更安宁。情况可能恰好相反:脱离了两极体系的制约,各种形式的局部战争会出现得更加频繁。大国之间的猜疑,也会因为失去了“冷战”这个焦点,进一步蔓延开来。这些预测,站在今天看,不免有些发挥过度。但在本书刚刚出版的2001年,全球主要大国,尤其是美国,还沉浸在“冷战”结束的乐观情绪里,看不到深层的安全隐患。随后发生的一系列军事冲突和地缘政治危机,则验证了米尔斯海默的确有先见之明。这也是《大国政治的悲剧》畅销至今的原因。

当然,米尔斯海默的理论,只是一家之言,它的缺陷是很明显的。首先,米尔斯海默自己承认:整个进攻性现实主义,过度聚焦于军事权力,把经济、文化、内政等要素置于次要地位,这显然是不全面的。在历史案例里,米尔斯海默选取的,也是18到20世纪帝国主义争霸的几个片断,说服力相当有限。从这些案例里,发展出一项理论,认为它就能解释和预测一切复杂的国际政治现象,当然是一种自大。另外,米尔斯海默反复强调“悲剧宿命”“无可挽回的结果”,也忽视了人的创造力和能动性。毕竟,真正的现实,远比理论家的提炼,来得更为丰富和出人意料。

好了,关于这本《大国政治的悲剧》的主要内容,就为你介绍到这里。

需要指出的是,米尔斯海默虽然是一位学术大家,但他的观点,并不代表美国政府的实际政策。他自己曾经讲:“在美国,只有25%的官员赞同我,50%是反对的,还有25%处于摇摆状态。”毕竟,如果所有政府都把他的理论奉为圭臬,认为国际政治除了悲剧,没有其他结果,甚至被宿命论驱动着,去制定政策,那国与国之间恐怕连正常的交往都做不到了。大国政治,远不只是“悲剧”两个字那么简单。

当然,米尔斯海默的学说,也有不少闪光点。他曾经专门告诉中国读者:“在国际体系中,当有国家欺凌你的时候,你是孤立无助的,根本没有人会来帮助你。你只能自助。”这个道理,大到国家,小到个人,都很适用。当盲目乐观的情绪过度蔓延时,读一读米尔斯海默的警告,泼泼冷水,也是一种必要的调节。

以上,就是这本书的精华内容。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友,恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

虽然米尔斯海默的理论,有时会比较偏激,但它作为“他山之石”,却能帮我们进一步理解世界政治的复杂性,建立风险意识。

-

当盲目乐观的情绪过度蔓延时,读一读米尔斯海默的警告,泼泼冷水,也是一种必要的调节。