《古代世界的政治》 李筠工作室解读

《古代世界的政治》| 李筠工作室解读

关于作者

本书的作者芬利,是20世纪西方最有影响的古代史学家之一。他原本是个美国人,后来去英国剑桥大学任教,加入了英国国籍,因为在古代史领域的杰出贡献,被女王封为爵士。

关于本书

这本书的原型,是芬利的四次讲座。这本书说的“古代世界”,讲的是古希腊和古罗马两段历史中的,切割出来的两段时期。古希腊部分,大致是从大约公元前7世纪中期,说到公元前3世纪亚历山大大帝征服希腊;古罗马部分,是剖析它的共和时期,也就是从公元前5世纪中叶,一直说到公元前27年左右。在这一年,屋大维击败了共和派贵族,罗马就告别了共和国时代,进入了帝国时代。他讲的政治,就是这两个特定历史时期的政治。确切地说,是城邦政治。

核心内容

如果想要真正理解城邦政治,就要深入城邦背后的社会结构的。正是这个社会结构,决定了被后世奉为圭臬的城邦民主的模式。这个结构就是贫穷公民与富裕公民之间,既合作又斗争的关系。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书是《古代世界的政治》。这里说的古代,特指西方世界的古代,也就是古希腊和古罗马。我们知道,西方人认为,他们一切的文化和政治现象,都可以追溯到这个时期。对西方历史了解多一点的人,可能还知道城邦制度。这个制度是古希腊民主政治的关键。不过,到底怎么个关键法,就不是人人知道的了。

这本书的作者芬利,是20世纪西方最有影响的古代史学家之一。他原本是个美国人,后来去英国剑桥大学任教,加入了英国国籍,因为在古代史领域的杰出贡献,被女王封为爵士。这本书的原型,是芬利的四次讲座。前面说过,这本书说的“古代世界”,讲的是古希腊和古罗马两段历史中的切割出来的两段时期。古希腊部分,大致是从大约公元前7世纪中期,说到公元前3世纪亚历山大大帝征服希腊;古罗马部分,是剖析它的共和时期,也就是从公元前5世纪中叶,一直说到公元前27年左右。在这一年,屋大维击败了共和派贵族,罗马就告别了共和国时代,进入了帝国时代。芬利讲的政治,就是这两个特定历史时期的政治。确切地说,是城邦政治。

其实城邦政治也不是一个多新的概念,雅典的公民大会、陪审法庭、抽签制度,这些在很多书里都会说到。关于那个时候的政治,希腊政治家伯里克利有一段著名演讲。他说:“我们的国体之所以被称作民主,是因为权力不是被少数人,而是被所有人民所掌握。当私人纠纷产生时,所有人在法律面前一律平等。”

在一些哲学书上,还会说到苏格拉底被陪审法庭投票处死的故事。柏拉图和亚里士多德,也对城邦民主提出过尖锐的批评。但今天这本书会告诉你,上面说到的那些,都只是城邦政治的表象。如果想要真正理解这个话题,不深入城邦背后的社会结构,是不可能的。正是这个社会结构,决定了被后世奉为圭臬的城邦民主的模式。什么结构呢?其实是贫穷公民与富裕公民之间,既合作又斗争的关系。

在下面的解读里,我首先为你详细分析这对关系,然后再给你揭示,雅典和罗马的城邦政治,在这对关系下,具体到底是怎么操作的。最后你会知道,古罗马的政治参与为什么不如雅典发达,最有意思的是,古罗马的城邦政治,为什么是从内部瓦解的。

这里先插一句题外话,今天很多历史学家会说,不管是富人还是穷人,公民集团在城邦的总人口中只占少数。占人口数量一半的妇女被排除在外,儿童被排除在外,外邦人被排除在外,还有大量的奴隶,也被排除在外。所以有人把城邦叫作“男性公民的特权俱乐部”,在道德上加以谴责。这些说得都对。不过,道德归道德,不能代替政治和社会分析。我提这个题外话,其实是想告诉你,今天说的穷人和富人,是在“公民”这个被严格规定的范围内展开的。尤其要注意的是,穷人里不包括奴隶。

好了,题外话结束。下面开始正式解读,看看穷人和富人之间那种既合作又斗争的关系。先说合作的一面,它首先体现在城邦的对外战争上。战争的目的,有时候是为了生存和安全,但更多的是为了扩张领土和争夺财富。像常备军、雇佣军这些军事组织,在古代城邦非常少见。城邦的军队就是公民军。富人一般充当骑兵和重装步兵,穷人一般充当轻装步兵或是海军水手。穷人获得公民身份最重要的原因,就是他们承担了大量的军事义务。你可能不知道,哲学家苏格拉底在四十岁以后还参加了两次战役。罗马的战争频率和规模就更令人惊叹了,在共和国的最后两百年里,平均任何一年当中都有30%的成年男子在打仗。

当时,军队由公民组成,城邦的内部也基本没有其他暴力机构。古希腊不存在警察制度,而古罗马只有一支规模很小的警察力量,而且被限制在刑事司法领域,相当于现在的法警。像现在管交通、治安、户籍的这些警察全都没有。没有暴力机构,意味着富人不能用强力逼迫穷人服从统治。那么,穷人的服从就必须出于自愿。那穷人凭什么愿意承认富人的特权,还和他们在军事上合作呢?

过去有些研究,把穷人的服从和合作归结为传统的力量和宗教的信仰。但芬利说,它们不是决定性的要素,物质利益才是穷人最关心的问题。想想城邦的经济状况,那是一个生产水平低下,小农所有制、小作坊和街头小贩起主导作用的世界。当时大部分公民的生活,基本上是朝不保夕的。他们最想获得的是实实在在的物质利益,是生存。征服别的城邦,可以获得大量的好处,比如土地、钱财和劳动力。另外,城邦还可以通过向外移民,来解决古代农业社会常见的土地匮乏问题。以雅典为例,在它实力最强大的时候,可能有一万公民,占公民总人口的8%到10%,被安置在军事移民区,等待出门打仗之后建立新的城邦。公民们几乎没有人反对战争和征服,他们年复一年地被征召参与战斗,完全出于自愿。

还有一点,城邦内部的大部分公共开支几乎都是由富人来承担。希腊城邦的穷人不用交税,在罗马大体上也是如此。直接征税,在当时被认为是暴政的标志,遭到人们的唾弃。只有在极其特殊情况下,政府才会破例征税。政府没有税收,公共开支从哪里出?就是从富人腰包里出。而且,富人还通过各种强制或自愿的善举,把大量的私人财富用于公共事业,比如建造神庙和剧场,举办角斗表演、节庆、宴会,目的就是为了赢得穷人的支持。有个罗马诗人说,人们只需要面包和马戏,这说的其实是古罗马穷人对富人的要求。简单来说,富人既不是部落首领,也不是封建领主,他们最重要的权力基础,就是他们的财富以及花费财富的方式。

刚才这些说的是合作,其实穷人和富人之间还有非常激烈的利益斗争。对富人来说,他们主要关心的是瓜分更多的资源、维持特权以及保护现有的财产。对穷人来说,他们想要获得法律的保护,减免债务负担,获取更多的土地。这两者之间,显然存在一定的矛盾。而城邦,就是两大集团处理利益冲突的场所。伟大的雅典改革家梭伦曾经自夸说:“我站立着,以强有力的盾牌保护富人与穷人双方,不容许任何一方不公正地胜过另一方。”

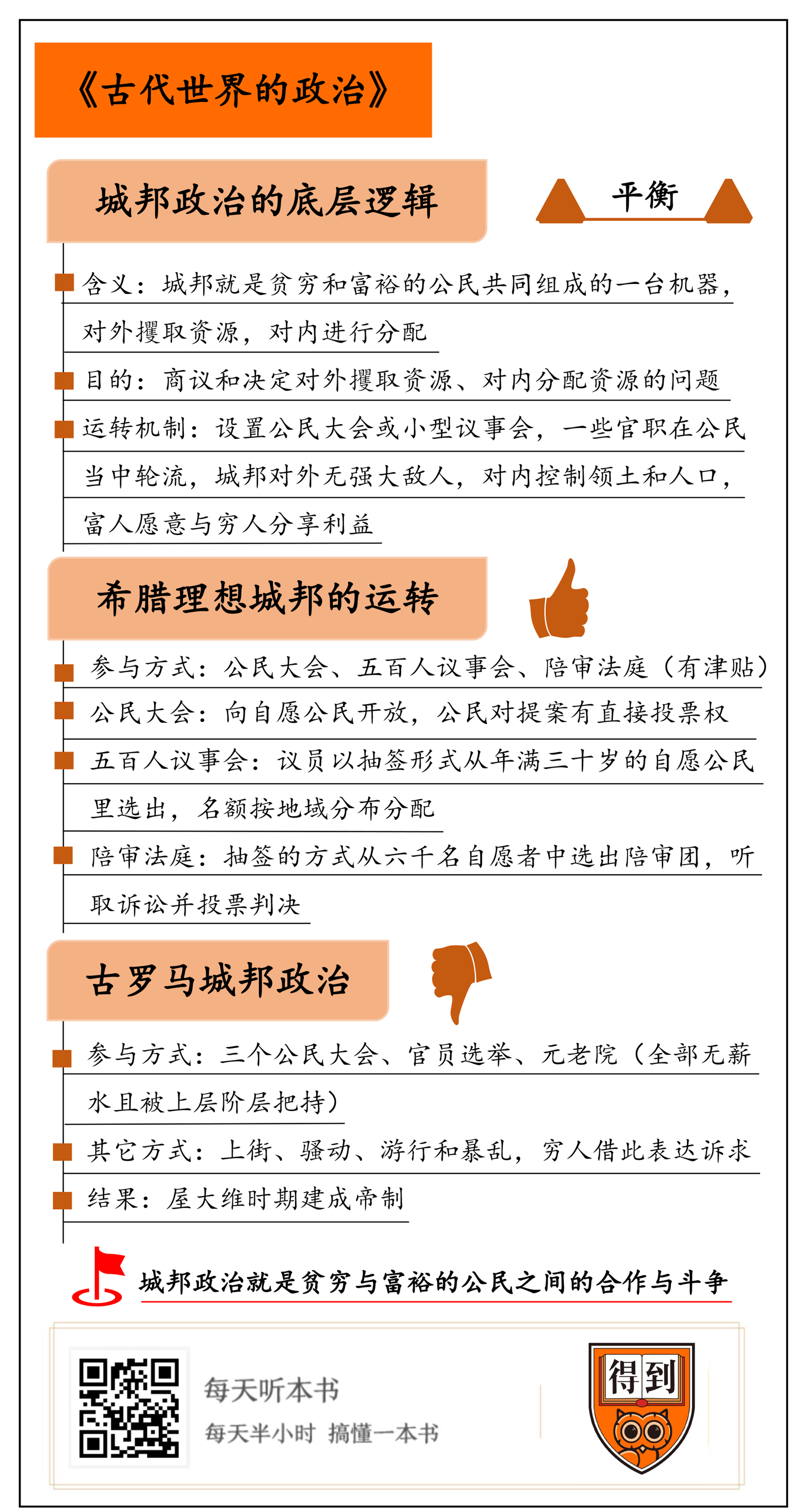

说到这里你大致就明白了,城邦到底是什么。城邦其实可以看作是贫穷和富裕的公民,共同组成的一台机器,从外部攫取资源,在内部进行分配。如果城邦能够一面不断地从外部攫取资源,另一面又在内部相对公平地分配资源,那么大家就都会对这台机器感到满意。如果有一天资源的获取方式发生了变化,如果分配变得极度不公,那么人们对这台机器的态度就必然会发生变化。这就是决定城邦生与死的底层逻辑。

了解了城邦的底层逻辑,接下来我来解释一下城邦政治是怎么运行的。城邦政治的基本目的,当然是商议和决定对外攫取资源、对内分配资源的问题。在公民内部,会有各种各样的意见分析。比如,是不是要进行一场特定的战斗?又比如,应该在什么时候,根据什么条件签订和约?这种政治,既然承认公民身份平等,那普通民众就必须直接参与决策。无论政治领袖是什么人,也无论他们是如何取得其地位的,都必须调动民众的支持以达到各种目的。大众不是旁观者,政治家们需要团结他们,询问他们,操纵他们,策动他们。城邦的各种基本制度都是围绕着这个目的而设计的。简单来说,每个城邦都至少有一个大型的公民大会,一个或几个小型议事会,还有一定数量的官职在公民当中轮流分配。

当然,城邦政治要良好地运转,还需要其他因素的配合。比如城邦外部最好没有特别强大的敌人,城邦的领土规模不能太大,人口不能太多;富人组成的精英集团不能过于封闭,他们愿意与穷人分享一些利益。在各种因素配合比较好的时候,城邦政治的活力就能被最大限度地释放出来。这就是第一部分的内容,城邦政治的底层逻辑,就是富人和穷人之间既合作又斗争的关系。

接下来的第二部分,我以雅典为典范,告诉你一个理想的城邦,是怎么在政治上运转的。

假设你是一个雅典公民,你可以通过很多的渠道参与政治。首先,最直接、最便利的方式就是公民大会。公民大会向所有愿意出席的公民开放,在那里,公民对各种提案有直接投票权。这些议案需要公开辩论,可以现场修订,也可以临时提出议案。公民大会的权力,原则上是没有限制的。在公元前411年的一个短暂时期内,公民大会甚至通过决议解散了自己。今天的美国国会和英国议会,可没有这种自我毁灭的权力。

除了公民大会之外,最重要的是五百人议事会。五百人议事会议员以抽签的形式,从所有年满三十岁的自愿公民里面选出。这五百个名额强制性地按地域分布。雅典按地域划分为十个村社,每个村社抽签产生五十名议员。他们的任期只有一年,一个人一生之中,只有两次机会。这样的设计,显然是为了让更多的人有机会担任议员。

此外,雅典几乎所有的官员,从市场监督员到执政官,有好几百个职位,都是由抽签产生,任期只有一年,而且不得连任。只有公元前5世纪早期开始设置的将军一职,打破了抽签和任期的限制。领兵打仗不是谁都干得了的,所以将军由选举产生,并且可以无限期连任。

如果这个时候公民大会没有开,你也暂时没有抽中五百人议事会议员或者任何官职,不要灰心,你还可以去参加陪审法庭。“陪审法庭”这个汉语翻译其实有很大的问题,因为这些法庭上并没有专职的法官。审理和裁判案件的法官,就是由普通公民组成的陪审团。陪审团是以抽签的方式从六千名自愿者名单中选出。他们听取诉讼,用投票来做出判决。雅典每天差不多有几十个陪审法庭在工作,负责审理包括政治案件在内的各种案件。苏格拉底就是在这样的陪审法庭上被判处死刑的。

喜剧之父阿里斯托芬在一出喜剧里面,用很搞笑的方式表现了陪审法庭在雅典的重要性。当有人向一个雅典公民展示世界地图时,这位公民觉得不可信,理由有两个:一是雅典在地图上太小,与他心目中雅典的崇高地位不相称;另一个则是他没有看到那里有陪审法庭在开庭。你现在明白,雅典人有多么看重陪审法庭了吧。此外,雅典还为出席公民大会、五百人议事会以及陪审法庭的人发放津贴,让他们卸下养家糊口的重担,没有后顾之忧。也就是说,作为一个雅典公民,只要你自己愿意,可以很容易就参与到城邦政治当中。

历史上有很多人批评雅典的民主,很重要一个理由就是大部分公民并不具备政治知识,很容易做出一些非专业的甚至是情绪化的决定。柏拉图就是这么说的。不过,芬利认为这种批评低估了雅典普通公民的政治素养。

雅典是一个小型的面对面社会,换句话说,是个熟人社会。雅典人居住的范围大约是2500平方公里,大约横竖各50公里,相当于北京的七分之一。拥有公民身份,可以出席公民会的人数在最高峰时有四万左右,大部分时间也就是一两万人参与。而像北大,现在的在校学生都超过了三万五千人。雅典公民之间口头交流非常频繁,领袖和群众之间很容易相互熟悉,建立起信任关系。而且,雅典还是一个地中海社会,人们习惯了在集市日和节日在户外聚集,港口、广场、市场都是聚集地。他们谈论各种各样的新闻和时事,街头聊天就是政治教育。而雅典的农民,也不是孤零零地生活在农庄里面,而是在小村落和村庄中。那里也有广场,也有集会。他们有自己的政治生活,村社也要登记公民、保存案卷、提供议事会和官员的抽签候选人名单。

所以说,雅典那些出席公民大会的人,不是对政治一无所知的人。他们或者担任过官职,或者在议事会、法庭中任过职,或者出席过公民大会。在其中的许多次会议上,很可能已经和别人有过激烈的争论。当他们参加各种会议的时候,不是脑子里空空如也的,或者没有如何立场和想法。更重要的是,他们很清楚会议的决定会直接影响自己的生活。比如,一个是否打仗的问题,可能就意味着自己是不是马上就要去军队里服役,还要参加战斗,甚至牺牲殉国。合理的推测是,他们会非常集中注意力,听取演说与辩论,然后仔细掂量再做出决定。在公民大会里面,也不缺少专家。他们会向公民们提出专业的建议。雅典人在很多时候都表现出非常好的判断力。你可要知道,正是在民主政治的时代,雅典人击溃了波斯的入侵,建立了提洛同盟,而且长期保持了在古希腊世界的领袖地位。所以,指责公民大会被群体无理性支配,或者说雅典公民缺乏政治知识,都是站不住脚的。

和雅典相对应的是古罗马的城邦政治。你也许会问,如果雅典是理想化的城邦政治,为什么还要提古罗马呢?因为它代表了另外的一种情况。它的规模更大,军国主义特征也比雅典更强,不断地征服和扩张,给它注入了和雅典不同的色彩。最后,它的城邦政治不是亡于外敌,而是毁于自身。下面的第三部分,我就为你重点解读古罗马的情况。

古罗马的领土范围和人口数量远远超过了雅典。到公元前3世纪末,它的领土就已经是雅典的10倍,人口大概是8倍,而且此后还在稳步地增长。罗马人还不断地将公民权成批授予拉丁人和其他群体,包括被释放的奴隶。据统计,共和国末期,居住在罗马城的合格公民有数十万,在意大利全境的则达到百万以上。这么大的人口与领土,要想让普通公民像雅典那样广泛地直接参与政治,那确实太难了。

古罗马也有公民大会,而且是三个公民大会。不过,数量多不代表质量高。虽然每个公民都可以出席,但这些会议没有固定的开会日期,仅仅为了特定的目的,而由一名高级官员临时召集。会议的目的要么是进行选举,要么是提出立法建议。当公民大会召开时,会议上也没有任何讨论环节,公民们只能对官员提供的名单进行投票。在每一次会议上,人们无法针对一个以上的议案来投票。此外,在罗马很少看到抽签的情况,官员们都是由选举产生,而且没有薪水。显然,穷人们成为官员的难度比雅典大多了。所以,当选的官员基本上都是富人。据统计,从公元前232年到公元前133年的两百名执政官,都是出自五十八个家族;其中一百五十九名,出自二十六个家族;其中九十九名,仅出自十个家族。执政官在完成他们的任期后,可以进入元老院。元老院成员终身任职,可以说是一个超级精英的封闭群体,事实上它才是罗马国家权力的中心。最后,罗马不存在任何与雅典的陪审法庭类似的机构,法庭也被上层阶级把持了。

不过,古罗马人还有其他方式来参与政治。你可能没想到,面对正式制度的重重障碍,他们选择通过上街、骚动、游行和暴乱发挥影响,很多次都取得了成功。比如公元前148年,有个人叫埃米里亚努斯,他不符合担任执政官的条件,却执意参选。元老院和时任的执政官对此都强烈反对,不过民众支持他,甚至上街游行,巨大的压力迫使官员们只能让步。

比一般骚乱更激烈的方式是穷人的集体撤离。我再次强调一下,这里的穷人,不包括奴隶。罗马历史上曾多次爆发过著名的穷人撤离运动。例如在公元前494年、公元前449年,还有公元前287年,大批穷人拒服军役,集体迁移到罗马的圣山地区,以此来逼迫元老院满足他们的要求。后来保民官制度的设立,平民大会的决议成为正式法律,还有很多有利于穷人利益的措施,都是通过这种方式实现的。

换句话说,古罗马的穷人们对政治很有兴趣,也会表达自己的看法。他们通过上街游行、骚乱和暴动,向精英阶层施加巨大压力。高级职位的竞争者们,不得不把穷人的意见纳入自己的计算当中。这与帝国时期那种“皇帝的命令就是法律”的情况,显然大不一样。所以,它仍然属于一种城邦政治。

不过,到了共和国的最后一百年里,可以说是矛盾重重、乱象丛生。这些乱象表明,原来城邦政治的硬逻辑出问题了。前面说过,城邦政治的本质是贫富公民一起合作,对外攫取资源,对内分配资源。当内外两方面都出现新情况时,人心思变,旧制度就玩不转了。

简单来说,到了公元前2世纪中期,随着领土急速扩张,征服的代价日益高昂。古罗马的精英阶层比雅典更加封闭,也更加团结,从对外征服中获得的巨大收益,几乎都被他们瓜分殆尽了。殖民活动也停止了,军事义务越来越成为负担。对于穷人来说,当兵打仗,参与征服不再是划算的买卖了,城邦政治也不再有利可图了。成千上万的罗马穷人开始转向有权有势的个人,为他们卖命,从他们那里获取国家无力提供的东西。这些有权有势的个人,建立起自己的私人武装,强迫公民大会和元老院做出符合他们利益的决定。当权贵们开始用他们的私人武装威胁罗马政府,当罗马的军队愿意攻击其他罗马军队,并且进军罗马本身时候,旧有的城邦政治就彻底毁灭了。随后经过无数的征战,在屋大维的手中,帝制终于基本建成。罗马就正式获得了一种与新的社会结构相吻合的政治。这就是我在《西方史纲50讲》里,分析过的共和失灵和帝制建立的道理。

好,总结一下这本书的内容。

在古代西亚和埃及那样的君主专制地区,还有帝国时代的罗马,都不存在这本书分析的那种政治。专制君主治下虽然也有讨论和争执,但最终的决定权属于君主。相反,古代雅典和共和时期的罗马,政治是全体公民的共同事业。国家大事不能交给一个人或者一小群人来独断专行,普通民众直接参与进来。这种政治背后的社会结构特征,是贫穷与富裕的公民之间的合作与斗争。芬利对雅典民主的深入研究,改变了学界长期以来对于城邦民主的负面评价。他对罗马政治的分析,也挑战了过去长期流行的那种认为罗马是铁板一块的寡头统治的观点。

撰稿:李筠工作室 脑图:刘艳 转述:江宁

划重点

1.古代雅典和共和时期的罗马,政治是全体公民的共同事业。国家大事不能交给一个人或者一小群人来独断专行,普通民众直接参与进来。

2.这种政治背后的社会结构特征,是贫穷与富裕的公民之间的合作与斗争。