《利维坦的诞生》 李筠工作室解读

《利维坦的诞生》| 李筠工作室解读

关于作者

托马斯·埃特曼,1981年和1990年分别获哈佛大学的哲学硕士、社会学博士学位。1990-2000年在哈佛大学政府系担任助理教授、副教授,2000年开始担任纽约大学社会学系的副教授,从事比较历史社会学、政治社会学、社会理论等方面的研究。

关于本书

这本书是一本政治学经典著作,展示了中世纪及现代早期欧洲国家建设的一种新理论。整个欧洲大陆的政权和国家基础结构在18世纪下半叶出现了翻天覆地的变化。其中有两个因素可以解释其中的绝大多数变化,一个是在国家形成时期的各级地方政府组织,另一个是连绵不断出现地缘军事竞争的时间安排。

核心内容

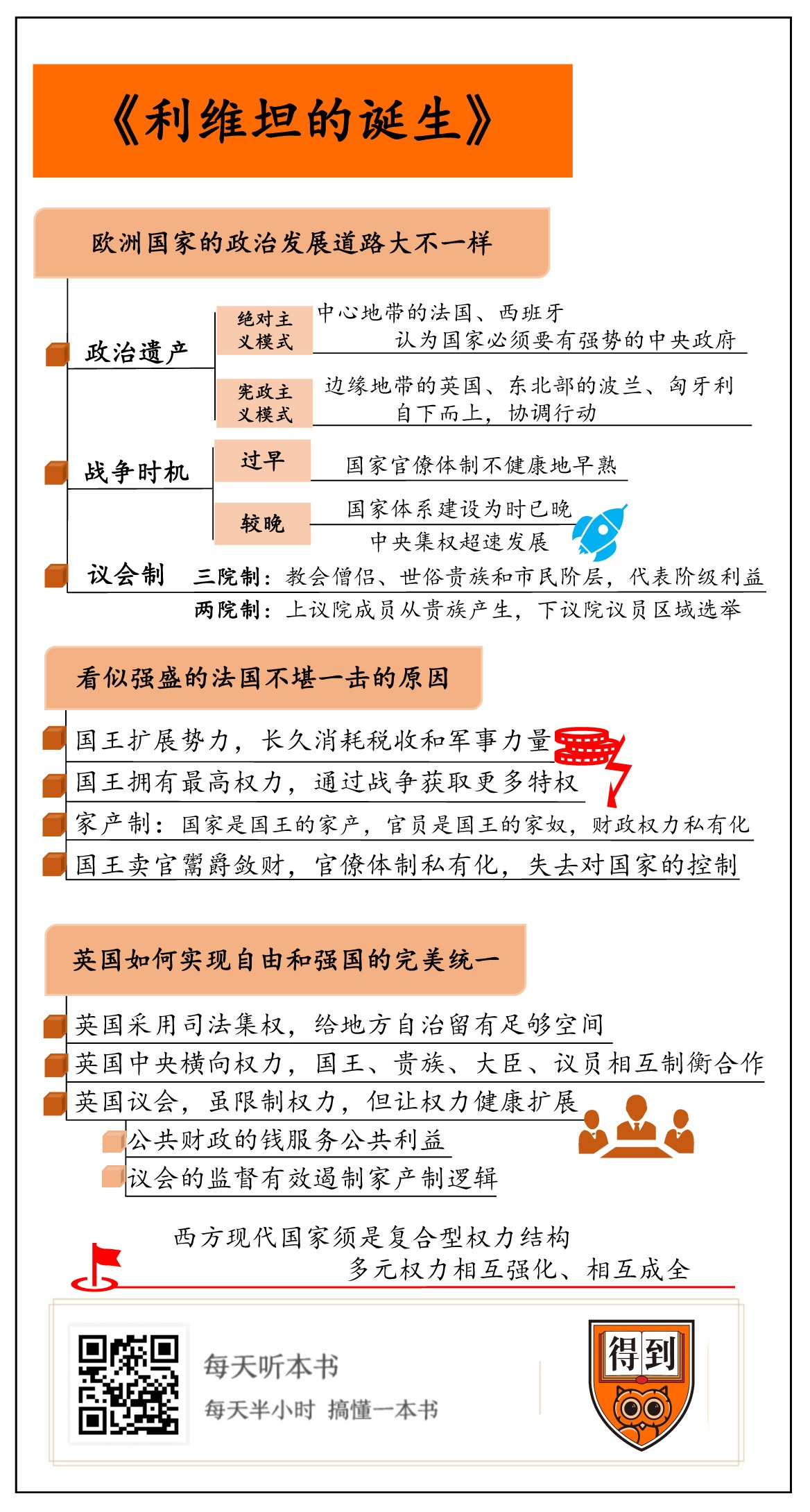

一、为什么欧洲国家在相似的政治处境中,政治发展的道路会大不一样?

二、看似强盛的法国拥有强大的中央政府和军事实力,为什么不堪一击?

三、英国凭借什么样的制度,实现了自由和强国的完美统一?

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是托马斯·埃特曼的《利维坦的诞生》,它还有一个副标题,叫作“中世纪及现代早期欧洲的国家与政权建设”。

从副标题里,就大概知道这本书的内容了,你也许觉得,我为什么要听中世纪的欧洲那么久远的事情呢?是不是这本书只有档案价值?当然不是。这本书在政治学科里是一本经典,在上世纪90年代出版以后,好评如潮。它对我们今天理解大国崛起,具有非常重要的价值。英国、法国、德国这些强国的近代史故事你可能知道不少,但这本书不是要和你讲波澜壮阔的历史故事,而是要告诉你这些波澜壮阔到底是怎么来的。它不仅要告诉你“是什么”,还会帮你搞清楚“为什么”。国家的兴衰充满了偶然性,但其中也埋着很深的硬道理。懂得这套硬道理,不仅能把历史看通透,还能帮你理解当今世界的政治问题。像国家之间的竞争,国家内部的分裂,甚至官员腐败这些问题,你都可以摸到理解它们的窍门。这本书里就蕴含着许多很有价值的硬道理,我的课程《西方史纲50讲》里,很多观点都是来自这本书的启发。

我们先来看书名《利维坦的诞生》。这个“利维坦”是《圣经》当中的海怪,代表着来自海洋上的邪恶力量。你肯定知道英国哲学家霍布斯写了一本叫作《利维坦》的名著,他就是用利维坦来比喻强大的世俗国家。埃特曼用了“利维坦”这个词,当然是在向霍布斯致敬,目的和霍布斯一样,是要把国家是怎么回事讲清楚。不过埃特曼用的不再是霍布斯的哲学套路,不是抽象地在哲学层次上分析现代国家的目的和原则。埃特曼是历史学家,他的强项是从浩如烟海的历史档案里找出线索。书名已经挑明了两条线索,从时间上看,这本书讲的是中世纪晚期到法国大革命之前的这段历史;从空间上来看,这本书重点关注的是基督教世界,也就是欧洲地区的主要国家。这么大的时间跨度和空间覆盖,确实是大手笔。

这和作者埃特曼的经历有很大关系。埃特曼生在美国,却是在德国接受基础教育,长大后又回到哈佛大学读书,先后获得哲学硕士和社会学博士学位。这种既跨国又跨学科的教育背景,让埃特曼对各国不同的发展道路非常敏感。他能够熟练地运用跨学科的比较视野来分析历史和现实,让这本书拥有非同一般的洞察力。

下面我带你看看这本好评如潮的书里反复谈及的三个大问题。还记得开头的时候,我提到的“硬道理”吗?这三个大问题中,就蕴含着这种硬道理。

第一,为什么欧洲国家在相似的政治处境中,但政治发展的道路会大不一样?

第二,看似强盛的法国拥有强大的中央政府和军事实力,为什么不堪一击?

第三,英国凭借什么样的制度,实现了自由和强国的完美统一?

先来看第一个问题,为什么欧洲国家政治发展的道路大不一样?

答案是,有三个重要的变量改变了一切。具体是哪三个变量?别急,我后面会讲到,咱们先把时间线往前推一点。其实过去的欧洲并不是像现在这样,有这么多国家,而英国、法国、西班牙、德国,也不是自古就有。古时候,欧洲大部分地区都被罗马帝国统治。后来日耳曼蛮族入侵了罗马,打下江山后,蛮族国王们面临的直接问题是如何统治。原来当强盗的山寨模式肯定行不通了,罗马的法律、行政和管理他们又不会,怎么办呢?他们慢慢摸索出了封建制。领主有义务保护附庸不受武力侵犯,附庸有义务对领主的征召予以响应,派兵派马。他们之间就结成了相互保护的军事契约,整个欧洲就用这样的契约织成一张大网捆在了一起。

可是时间一长,兵强马壮的诸侯们难免不安分。这种局面下,国王不得不寻找维系中央权威的新力量。相比于军事和经济的控制,宗教在理性化程度还很低的中世纪是个好办法,成本非常低,所以国王利用教会,而教会也在利用国王的过程中发展壮大。国王、教会、贵族领主之间的多元博弈,共同促成了中世纪早期欧洲碎片化的政治景观。这就是公元1000年西方基督教世界的基本背景。宗教上一统、地理上集中,体制上又很相似,各国就是从这种共同的起点成长起来的。

让我们再把视线拉到800年后的公元1800年。在这一年,英国正式签订联合法案,实现英格兰、苏格兰与爱尔兰的统一。海外贸易支撑起全球范围的日不落帝国,工业革命也已经热火朝天的展开,大英帝国在欧洲各国的竞争中真是一骑绝尘。海峡对岸的法国此时刚经历了天翻地覆的大革命,旧制度被完全摧毁,专制和革命此起彼伏。德意志呢?四分五裂,被称为“欧洲的病夫”。西班牙、葡萄牙更是疲于应付美洲殖民地如火如荼的独立战争,伊比利亚半岛一蹶不振。这800年究竟发生了什么,让欧洲各国走上了如此不同的发展道路?

前面我们说到,这是三个重要的变量导致的。现在我就来挨个为你详细解释。

第一个变量是后罗马帝国时代的政治遗产。也就是说,在西罗马帝国灭亡之后,各地的罗马政治遗产并不相同。虽然欧洲全都处于罗马帝国统治之下,但却存在中心与边缘的区分。就好像投石击水一样,中间泛起的涟漪在扩展的过程中渐渐面积增大,但也在渐渐变淡,直至消失。同样的道理,罗马帝国的统治模式也如同涟漪一般,在中心地区留下深远的影响。而在天高皇帝远的帝国边疆,受罗马的影响就比较小,也就更容易形成当地自己的治理模式。

离罗马比较近的中心地带,也就是法国、西班牙这些国家,受罗马帝国政治模式影响就深。这些国家的统治者在面对中世纪早期的政治碎片化局面时,更喜欢积极利用罗马帝国的政治模式,也就是由中央主导“自上而下”进行统治。这种模式叫绝对主义。他们更相信,一个国家,必须要有一个强势的中央政府。

相反,罗马帝国的边缘地带,像帝国西北部的英国,东北部的波兰、匈牙利等,帝国权力没有长期有效地渗透,地方势力就足够强大,迫使统治者采取了“自下而上”的宪政主义模式。宪政主义模式下,统治者想要制定和执行某些政策,就得召开会议和贵族们商量。基层政府更像是一个相互合作的机构,它的运转依靠的是贵族、官员、自由民之间的协调行动。君主仅凭自己意志的统治行为受到越来越多的限制,根本无法建立起像中心地带那样的帝国统治模式,甚至连承袭罗马帝国的法律都受到地方的强烈反对。

接下来是第二个变量,就是和周边国家发生战争的时机,过早或者过晚,都不利于国家的成长。

如果卷入战争过早,国家的官僚体制会非常不健康地早熟。打仗就是打钱,并且必须是现钱。在中世纪,国王依靠着地方贵族来收税,这种缴纳方式对于花钱如流水的战争来说,实在是杯水车薪。和周边国家过早地发生战争,会给传统财政体系带来巨大的麻烦。打仗的节奏不会跟着收税的节奏走,为了尽快得到现钱,国王们索性彻底把地方的税收承包给贵族集团。国王只管贵族每年能不能定时上交额定的税收,至于他怎么收,收多少,那是他的事。为了来钱更快,国王甚至明码标价出售官位。

既然官员买官花了不少钱,他们就会把买来的职位看成自己的财产,而且把职位当成生钱的工具。所以横征暴敛、贪污腐败就很难避免了。这些职位往往还通过家族继承的方式不断延续,时间一长,贵族集团就把地方事务变成自己的家族产业。这种在战争的压力下,过早发育起来的早熟的官吏体系被称为家产制。早熟意味着比同年龄的“小朋友们”更厉害,但是这种厉害一定是有代价的。家产制是一种早熟的畸形,它让以法国为代表的大陆国家在短时间内似乎变得很强悍,但是,也埋下了一大堆致命的毛病。

相反,卷入战争比较晚,可能导致两种结果,第一种结果就是晚熟,发现要进行国家体系建设的时候,为时已晚。像波兰和匈牙利这些国家,因为没有地缘战争的早期压力,没有建设中央集权的财政体系和行政管理体系。没有中央集权,中央政府就软弱无力,根本无法组织起对外国侵略的抵抗。当晚来的战争终究到来的时候,国王不得不依赖地方贵族。这时候,又绕回来了,晚熟的国家和早熟的国家殊途同归,贵族通过控制地方,把一切收入都视为自己的私有财产。国家利益最终都进了贵族官员的腰包,变成了私人财产。

不过,卷入战争较晚,也可能导致另一种结果,那就是中央集权的超速发展,典型代表就是德国。面对汹涌而来的大规模战争,德意志统治者抛开中世纪早期的制度,积极扩展行政管理体制和财政结构。国王们不愿相信四分五裂的贵族官员,也意识到卖官鬻爵带来的严重危害。所以在德国,国王更加倾向于建设自己的官僚队伍。他们大多是大学中培养出来的专门人才,官员严格服从国家利益,通过专业技术有效地汲取到财政资源。但是在这套体制里,君主的意志是国家的发动机,驱动着官僚制这架机器横冲直撞,如果轮到一个糟糕的君主执政,国家的前途就很危险。所以,就像第二个变量里说的,如果战争发生过晚,催生出来的这种德国式官僚制,一定需要得到矫正和制衡,国家才能走上健康的轨道。

下面来说最后一个变量:代议制机构,也就是议会。议会在现代政治中变成了人民主权的主要象征,不过在古代,它仅仅是贵族们议事的制度。日耳曼人从黑森林里带出来的议事制度,在欧洲普遍存在。但是各国的议会却在功能和地位上存在重要的差别,有的议会是国家政治生活的主角,有的则形同虚设,成了国王弄权的橡皮图章。欧洲各国的不同发展走向,和它们的议会密切相关。

欧洲各国的议会大致分为两种,三院制和两院制。三院制代表阶级利益,两院制代表地方利益。代表的利益不同,最后结果很可能是天壤之别。

三院制议会在欧洲源远流长,法国最为典型。顾名思义,三院制就是议会按照社会等级划分成教会僧侣、世俗贵族和市民阶层三个部分,各部分代表分别讨论议案。所以三院制又叫等级议会,因为这三个阶层在当时存在高低贵贱之别。等级制议会的结果,通常是作为第三等级的市民阶层被严酷压制,在等级议会中无足轻重。国王很容易凌驾于三个等级之上,议会代表很难和国王抗争。国王不仅有权决定代表的身份,甚至可以直接决定议会是否召开。这样的议会通常徒有其表,根本谈不上对国王进行监督。国王和为他服务的行政机构很容易肆意妄为,横征暴敛,最终引来了革命。

两院制的历史也不短,英国是主要代表。两院制议会分为上议院和下议院。上议院又叫贵族院,因为它的主要成员都是从贵族中选举产生的。下议院又叫平民院,但是别看是平民,下议院一步步扩大,后来甚至可以说掌握了决定性的权力。下议院的议员,是按区域选举出来的,所以整个下议院就代表着全国各地区人民的利益。在英国,国王必须在中央和地方之间建立起有效的联系,充当纽带的就是议会。议会代表会竭尽全力争取自身利益,对国王和国家行政机构展开监督。有了这种制度化的纠偏机制,国王犯错误的可能性被大大降低。而且,国王的行为一旦得到议会的许可,合法性更加充足,执行起来也就更有效率。国家的中枢因为有了弹性,就避免了走向革命的恶果,更重要的是,这种弹性能够保证国家稳步向前发展。

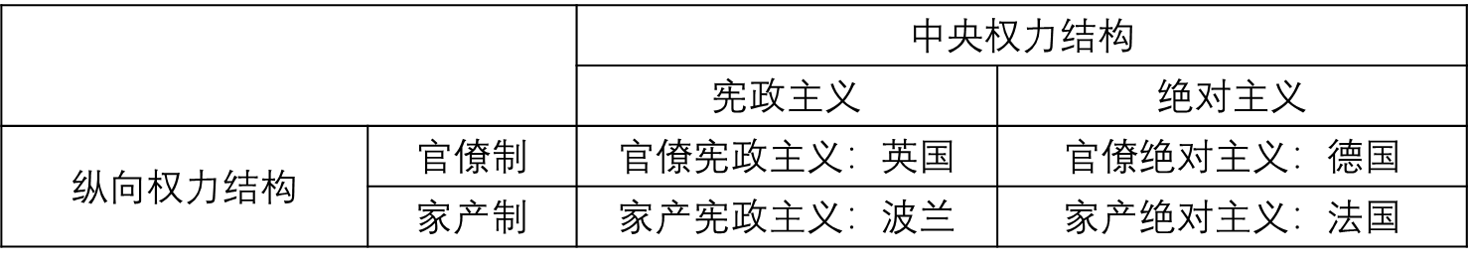

好,我们简要地看过了三个变量:政治遗产、战争时机、议会制。它们让欧洲各国在中央权力结构上走向了绝对主义和宪政主义两个方向,在国家纵向权力结构上走向了官僚制和家产制两个方向。两两相乘,就可以得到国家建设的四种路径,也就是官僚宪政主义、官僚绝对主义、家产宪政主义和家产绝对主义。

这三个变量和推演出来的路径,就是埃特曼提出的,对解释欧洲历史非常有价值的思维模型。下面我就以法国和英国为例,演练一下这个模型。

先来说法国。法国是反面典型,18世纪初,英法之间爆发了争夺欧洲霸权的七年战争,结果法国大败。那么原因是什么呢?

这得从公元11到12世纪开始说。当时的法国,财富和军事力量积累到一定程度,国王开始有能力去扩展他的势力范围。围绕着领土展开的无数争端,最终酿成了英法百年战争。从1337年打到1453年,旷日持久的战争耗尽了法国的税收和军事力量。原来的封建领主无偿提供兵役的方式,随着战争的不断升级,根本就不够用了,用大量金钱雇佣职业军人就成了“时尚”的事情。当兵吃粮,拿钱办事,如果你给的钱没有对手多,雇佣兵很可能会反戈一击。战争烧钱,征税的需求就大大升高,税收体系就不得不改。法国的国家建设进程就是从这里展开的。在法国的强国之路当中,我们可以完整地发现罗马遗产、战争时机和议会制度三个变量的作用。

因为法国地处原罗马帝国的中心地带,国王们就更喜欢积极利用罗马帝国“自上而下”的政治遗产,发掘罗马法当中能够帮助建立君主权威的东西。他们相信权力集中的好处。而且,中世纪的法国面临着长期的地缘战争压力,为了更好地保障国王在战争中的权威和主动性,法国人愿意让国王在日常政治生活中拥有最高权力。所以法国百姓对于国王权力很大这件事,其实是热烈拥护的。

国王通过战争,能够获得更多的特权,他当然就乐意对外扩张。战争和集权咬合成了相互推动的齿轮。国王权力不断加强,直接后果就是议会成了摆设。国王权力不受制约,制定政策就很任性。而官员们,他们根本不考虑什么是国家利益,只要让国王相信他们忠心耿耿就行了。国家是国王的家产,官员就是国王的家奴,官员手里的权力也就成了他们的私有财产。这就是家产制的逻辑。国王有了大大小小的官员办事,议会就成了橡皮图章,合法征税的效率就低,国王也就懒得开议会。那么,钱从哪里来呢?直接用包税制来解决。所谓包税制,就是把税收承包出去,让承包人以提供直接现金来换取日后征税的权力。官员们就把手中的权力当成了自己的家产制。

财政一旦私有化,官职的私有化也就不足为奇了。国王为了敛财开始大量卖官鬻爵,甚至通过设定官职税,让官员只要向国王支付一定费用,就可以在卸任后把官职让给指定的人。这种做法,让整个官僚体制都私有化了。结果,整个法国的官僚系统,甚至还有军队,都是由大大小小的“土皇帝”组成的。这是结构性的腐败,只要执政者把权力当作自己家的,所有官员都会这样。回头来看,家产制就是一个腐败的制度,就是全面地把权力私有化。法国国王和权臣们推动了权力的私有化,却最终失去了对国家的控制。

这就不难理解,为什么法国在七年战争中最后落败。虽然当时法国的经济规模是英国的两倍,但在实际的军事行动中难以有效地筹措到军费。家产绝对主义的政治体制,决定了法国的动员能力很差,腐败的海军和陆军全面溃败。而议会监督功能缺席,官僚系统又倾向于私有化,就形成了恶性循环,最终酿成了系统性的崩溃。后来的法国大革命,推翻的就是这样一种家产绝对主义的旧制度。

好了,说完了法国这个反面典型,下面来看看正面典型:英国。还是那三个变量:罗马遗产、战争时机和议会制度。

英国和法国不同,它是罗马帝国的边陲海岛。罗马帝国军队撤退后进入列国纷争的年代,部落遗风深刻地塑造了英国的地方自治传统。英国的法律保留在人民的集体记忆当中,政策必须由贵族和人民协调决定和执行。但英国也有自己加强中央集权的措施,英国中央集权的方案很独特,是“司法集权”。相比其他国家强化上令下行的行政集权,司法集权看起来很被动。司法通常是“不告不理”,如果你没有提起诉讼,法院不会主动为你撑腰。国王们通过这样的方式管理,会给地方自治留下很大的空间。更重要的是,既然国王的权力是通过司法来实现的,那权力本身就必须尊奉法律,要体现法律的公正、严肃和谨慎,不能任性妄为。这样一来,英国的整个国家权力系统就染上了法治的底色。

相比法国,英国的中央横向权力结构很特别。法国这样的绝对主义国家,横向权力结构基本不存在,国王一人凌驾于整个中央政府之上。但是英国国王们没有这样的实力,他们必须团结各地的贵族、政府里的大臣和议会里的议员。贵族、大臣和议员们也明白,离了国王绝对不行,他们也得依靠国王来保持自己的地位。所以上下之间是既合作又斗争的关系,谁都不能乱来。在中央政府里,国王、贵族、大臣、议员一起商量国家大事,相互制衡也相互合作。

既然国王和贵族、大臣、议员既合作又斗争,议会的重要性就体现出来了,它是所有人可以玩到一起的舞台。舞台上有很多种角色,谁也离不开谁,复合型权力结构就逐渐酝酿出来了。复合型权力结构是英国式宪政的精髓,我在《西方史纲50讲》里面不断地跟你提到,就是为了让你理解权力只有这样妥当地安排,政治才可能是可持续的,强有力的。

在英国的横向权力结构当中,议会紧紧盯住的首先是国王。国王们都很喜欢打仗,喜欢奢华的宫廷生活,它们都很烧钱。议会作为纳税人的代表,就会不断地质问,“打这场战争真的有必要吗?凭什么花我们的钱去打?”原本只是贵族维护自身利益的质询机制,后来逐渐发展成了针对行政权力的纠偏机制和财政监督机制。

谈到议会监督,有人批评说,它只会议而不决、推诿扯皮,作为议会之母的英国议会可不是这样。英国议会里面虽然争吵不断,但从长远来看它不只是限制了权力,而是让权力健康地扩展。一方面,有了议会的监督,公共财政的钱很少被浪费和贪污,作为纳税人的公民对交税更放心,相信税金会用在刀刃上,为公共利益服务。而且,当邻国国王都因为挥霍无度、穷兵黩武而信用破产的时候,英国国王却可以在发动战争的时候更加顺利地筹集到战争贷款。因为有了议会的公共信用做担保,国债这种利器就被发明出来了,老百姓也愿意借钱给国家。所以即使英国比法国地小人少,却更加迅速地筹集到了更多的军费,打败法国是制度优势使然。

另一方面,议会的监督有效地遏制住了法国式的家产制逻辑。议会的监督保证了地方官员必须按照法律的进行治理,否则就弹劾,这是保证官员奉公守法的基本机制。再加上英国连续好几任首席大臣都是雄才大略的能臣,他们启用了一大批财政专家建立现代公共财政制度,英国逐渐克服了本就不太严重的结构性腐败。

说完了埃特曼的模型和英法两国的例子,最后总结一下:

埃特曼这本书,讲的虽然是历史上的事情,关注的却是当今世界的大问题。他击中了很多国家崛起的关键要素。总的来说,西方现代国家必须是一个复合型的权力结构,让多元权力之间相互强化、相互成全。罗马遗产、战争时机、议会制度的历史渊源,终究要归结成横向权力结构和纵向权力结构的安排是否合理,国家未来的发展道路才能走得稳当、走得顺畅。

不过,历史并不会简单地重复,往者不可谏,来者犹可追。听完了这本书,相信你会获得很多有益的启发。

撰稿:李筠工作室 脑图:刘艳 转述:江宁

划重点

1.影响欧洲国家政治发展道路的三个变量分别是:政治遗产、战争时机、议会制。

2.上述三个变量让欧洲各国在中央权力结构上走向了绝对主义和宪政主义两个方向,在国家纵向权力结构上走向了官僚制和家产制两个方向。

3.西方现代国家须是复合型权力结构,多元权力相互强化、相互成全。