《公民文化》 李筠工作室解读

《公民文化》| 李筠工作室解读

关于作者

本书作者是加布里埃尔·阿尔蒙德和西德尼·维巴。阿尔蒙德是美国著名的政治学家,曾先后任教于耶鲁大学、普林斯顿大学。他在比较政治学和政治文化研究领域是宗师级的人物。维巴最早是阿尔蒙德的博士生,后来两人一起进行了许多重要研究。

关于本书

《公民文化》1963年出版,中文译本1989年出版。无论褒贬如何,本书所开创的政治文化实证研究的学科领域,以及提出的理论视角和方法途径,都已经深深地影响和启发了几代从事政治文化研究的学人。可以说,这是一本西方比较政治文化研究方面划时代的巨著,而且,也是对该领域研究具有引导指向性的学术成果。

核心内容

这本书是西方学界第一次用现代科学的方法,对政治文化现象进行研究的成果。书里讲了五个国家,分别是英国、美国、意大利、墨西哥和德国。作者认为,在英国和美国存在着一种支撑民主制度的公民文化,而在其他三个国家意大利、墨西哥与德国,就没有类似的情况。了解了其中的区别你就能发现,除了法律之外,西方民主制度得以实现的另一个关键维度,那就是公民文化的重要作用。

你好,欢迎听本书。今天为你解读的书是《公民文化》,它还有一个副标题,叫“五个国家的政治态度与民主制度”。

这本书相当重要,是西方学界第一次用现代科学的方法,对政治文化现象进行研究的成果。这五个国家是英国、美国、意大利、墨西哥和德国。我先把结论告诉你,作者认为,在英国和美国存在着一种支撑民主制度的公民文化,而在其他三个国家意大利、墨西哥与德国,就没有类似的情况。了解了其中的区别你就能发现,除了法律之外,西方民主制度得以实现的另一个关键维度,这就是公民文化的重要作用。结论虽然简洁,但这背后的学问多了,下面就来为你详细解说。

先从你最熟悉的地方说起。不同国家的人,给别人的印象大不一样,比如英国人似乎比较古板,重视传统,法国人好像很浪漫、很开放,德国人恪守规矩,美国人则追求个人主义,意大利人情绪多变,等等。有学者就把这种差别叫作“国民性的差异”。这些差异会影响到日常生活的各个方面,当然,也包括政治领域。古今中外,有很多学者观察到了这种差异,也试图给出合理的解释。有诉诸人种的,有强调环境的,有看重气候的,有强调宗教的,也有说是制度塑造的结果。它们都很有启发,不过,都不够科学。它们常常会遇到很多难以解释的反例,还会因为众多学者看法不同,把我们都搞糊涂了。

但是在二十世纪五六十年代,西方政治学发生了一次大革命。学者们开始借鉴自然科学的研究方法,考察影响人类政治行为的主观因素;重视数据的收集与整理,一般运用问卷、访谈、抽样、模拟实验、统计分析等手段。这种方法逐渐取代了传统的哲学思辨式研究,成为现代政治学的主流。《公民文化》这本书就是这股科学大潮中的第一个里程碑。它出版于1963年,作者是加布里埃尔·阿尔蒙德和西德尼·维巴。阿尔蒙德是美国著名的政治学家,曾先后任教于耶鲁大学、普林斯顿大学。他在比较政治学和政治文化研究领域是宗师级的人物。维巴最早是阿尔蒙德的博士生,后来两人一起进行了许多重要研究。

你一定知道,同样的制度,比如代议制民主,在有些国家运行得很好,在有些国家却困难重重,制度成活和生长的环境很重要。但环境究竟是指什么?它跟制度的成活和生长到底是什么关系?阿尔蒙德的研究就很好地回答了这些问题。关键就在于,每种制度都不是凭空建立并且运转起来的,它需要一种与之相匹配的政治文化。如果把国家比作一台电脑,那么各种政治制度就是电脑的硬件。光有硬件的电脑是无法运转的,还必须有各种软件,其中最重要的当然就是操作系统。软件与硬件必须匹配,把 Windows 装在苹果电脑上,虽然勉强能用,却无法发挥硬件的最佳效果。政治文化就像一个国家的操作系统,它影响和协调人们的政治行为,让它们与政治制度的需求保持一致。不过,一个国家内部也不可能是整齐划一的,就好像说,法国也有不浪漫的人,英国也有不喜欢传统的人。当我们说一个国家整体的政治文化时,就是一种宏观的把握,这种把握必须建立在大规模数据调查的基础之上。

今天我会围绕三个问题来讲这本书:第一,政治文化的三种基本类型是什么;第二,以意大利和美国这两个代表性国家为例,具体讲解政治文化;第三,告诉你为什么是一种混合的公民文化,支撑起了现代民主制度。

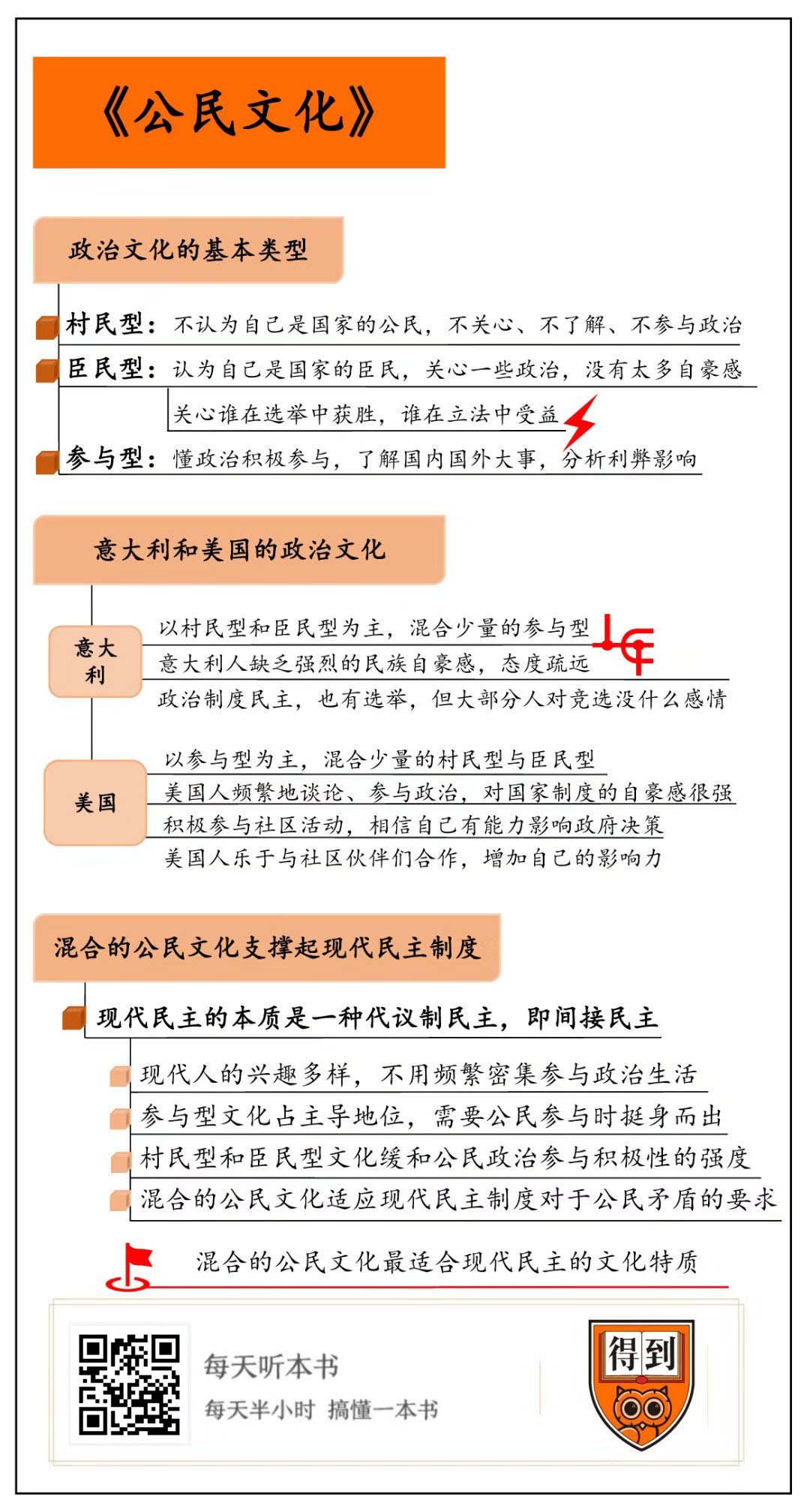

先来看第一个问题,也就是政治文化的基本类型。所谓政治文化,简单地说,就是一个人怎么看待国家的各项政治制度,还有怎么看待他自己在其中扮演的角色。要进行科学的量化研究,首先必须确立一些判断标准,再在这套标准的基础上设计一堆问题。不能过于笼统地直接去找一个美国人或者英国人,问他如何看待自己的国家和政治制度,那样就太没有章法了。这里所说的“看待”,实际上包含三个不同的层面,用科学的语言说,就是包括认知取向、情感取向和评价取向。除了在主观的取向层面进行分类,还要把客观的政治本身分成四类。三乘以四,纵横十二项,非常复杂。我这里直接跟你讲最后结论,也就是全书最精华的部分,作者把政治文化分为三种类型:村民型、臣民型和参与型。

先来看第一种,村民型政治文化。所谓村民型政治文化,就是说人们并不认为自己是国家的公民,他们认同的是类似村一级的地域性团体。对于国家,他们没有什么自豪感,也不抱太多期望。他们不关心政治,没有什么政治知识,也很少谈论它。他们既没有参与政治的热情,也缺乏参与的能力。举个例子,在非洲的部落社会里,人们从小只生活在自己的家乡,只关心很小范围内的事情。又比如在一个很大的帝国里,人们只能模糊地意识到一个中央政权的存在,他们对于这个政权没有什么特别的感情。今天的一些历史资料和图片显示,八国联军围攻北京时,有不少北京普通居民在一旁围观,有些是冷漠地注视,好像与自己完全没有关系,有些人甚至在叫好、喝彩。其实在现代世界里,也有一些人,他们沉迷某项事业或者爱好之中,不关心政治,不了解政治,也不参与政治。这些人虽然是现代人,虽然生活在大都市里,却仍然属于村民型的政治文化。还有一个词来专门描述他们,叫“政治穴居人”。住在洞穴里的现代人,是不是很讽刺啊?

第二种类型是臣民型。相比于村民型,这种类型的人们认为自己是国家的臣民,多少也关心一些政治,不过,他们对国家没有太多的自豪感。他们认为,自己只是在同地方官员打交道时才能够影响政治。他们并不经常参加各种社团组织,参与政治的能力也不高。臣民型的政治文化在历史上很常见,一般存在于中央集权型国家。那里的政治活动,尤其是政策制定,被垄断在少数一些人或者少数集团的手中,大部分人被排除在外。在民主制度建立以后,臣民型的文化并不会自动消失。人们也会去投票,但是没有投票的激情;他们关心谁在选举中获胜,而不是选举如何进行;他们关心谁在立法中受益,而不是立法如何通过。

第三种是参与型政治文化。这种类型的人就是你身边那些很懂政治、也积极参与政治的朋友。他们认为自己是公民,对自己国家的政治制度感到骄傲。他们了解各种国内国外大事,新的政策出台之后就能迅速地向你分析利弊影响,而且还积极地参与社区治理、非政府组织、公益活动,参与基层人大代表选举,等等。

你现在可以对照一下三种类型,看看自己属于哪一种。当然,这三种类型都是抽象的理想类型,现实中很难发现纯粹的村民、臣民或者参与者,我们自己往往都是这些类型的混合者,或者在不同的阶段呈现出不同的特点。而一个国家整体的政治文化,也就表现为这三种类型不同程度的混合,只不过混合的程度与方式存在差异。

接下来,我们可以看看现实中的一些国家究竟属于什么类型,这是我们第二部分的内容。在这部分里,我会着重给你讲解两个例子,也就是意大利和美国。

作者选择了五个国家去调查,也就是美国、英国、德国、意大利、墨西哥,它们覆盖面比较大,又具有很强的代表性。美国和英国相对来说是比较成功的民主国家,构成了一极。通过对它们的研究,很容易说明什么样的政治文化支持民主政治的稳定运行。不过你要注意,作者选择例子,是根据他写这本书当年的情况,也就是上世纪六十年代的情况来的,今天我们再来看这些例子,当然会有些区别,但我希望你注重整体的趋势。比如,意大利和墨西哥代表的是民主制度还没有充分发展、处在转型之中的国家,它们构成了另一极。当年的联邦德国居于中间,它代表的是建立了比较稳定的民主制度、但公民文化的发展还不充分的国家。

研究人员在五个国家里分别进行了大约一千次、总共五千次的访谈,在每个国家都试图得到一个全国性的横截面的样本。访谈的时间在大约四十分钟到一个小时多一点,有些情况下可能会长很多。访谈主要是按固定的格式进行的,就是我们常见的问卷。比如调查者会问,请你想一想你们国家的中央政府,你觉得它的活动、它通过的法律,对你的日常生活有影响吗?是有很大的影响、有一些影响,还是没有影响?从数据来看,有41%的美国人回答有很大影响,40%回答有些影响,两项数据都在五国中排名第一。只有11%的美国人回答没有影响,相比之下,在墨西哥这个数字是66%。这些数据就是分析的基础。此外,约有10%的问题是开放性的,自由回答。对于一些有深度挖掘价值的访谈者,也进行了更长时间的调查。

我们直接说结论,下面重点介绍的是意大利和美国。意大利的政治文化是以村民型和臣民型为主,混合了少量的参与型。意大利人最突出的特点,是一种对于政治的疏远态度,这表现在很多方面。比如,62%的意大利人表示自己从不关心政治和政治事务的报道,在五个被调查国家中排名最高。比如一个出租车司机,在被问到中央政府对他那样的人有什么影响时,就不耐烦地答道:“政府当然有影响力,可我们没有影响力。政府官员有影响力去填满他们的口袋。我的家庭才是最重要的,我对政府不感兴趣。”

意大利人也缺乏强烈的民族自豪感。调查显示,仅有3%的意大利人,对自己国家的政府与政治制度感到自豪。意大利人参与地方社会事务的责任感很弱。面临政治压迫时,他们很少想到去联合其他人一起行动。他们很少选择社会形式的业余活动,对社会环境缺乏信心。调查显示,只有10%的意大利人积极参与社区活动,在五个国家中排名最低。当被问到,如果政府正在制定一项不公正的法规,你觉得自己有能力发挥影响来改变它吗?只有一半的意大利人给出肯定的答案,又在五个国家中排名最低。至于公民应该采取什么方式来影响地方政府,仅有7%的意大利人表示自己会组织非正式团体,鼓励朋友和邻居写抗议信、写请愿书。

从政治制度上来说,意大利是一个民主国家,也有选举,但超过一半的意大利人表示,自己对竞选活动从来没有什么感情,既不高兴,也不愤怒。意大利最大政党的选票,主要来自那些并不积极参与政治的天主教家庭妇女。考虑到意大利的政治史,这些特征并不让人感到意外。在国家实现统一之前,意大利经历了太久的分裂与外来的暴政统治。二战期间,墨索里尼的法西斯统治又加剧了人们对政治和政府的不信任。显然,这种文化难以支持一个稳定、有效的民主制度。

和意大利相反,美国的政治文化是以参与型为主,混合了少量的村民型与臣民型。调查显示,美国人频繁地谈论政治、参与政治,80%的美国人表示自己关心政治。此外,他们对国家制度的自豪感很强,85%的美国人对政治及政治制度感到自豪,不但在五个国家中排名第一,而且远高于以46%排名第二的英国。他们对政府的特定行为也抱有很高的满意感。他们充满激情地参加竞选,也积极参与社区活动。他们充满社会责任感,并且相信自己有能力影响政府决策。超过75%的美国人表示,如果地方政府正在拟定一项不公正的法律,他们是可以施加影响的。

美国人乐于与社区伙伴们合作,以增加自己的影响力。在选择行动方式时,有超过50%的美国人表示,会组织非正式团体,鼓励朋友和邻居写抗议信、写请愿书,这个比例在五个国家中排名第一。就像一个美国家庭女佣人所说:“我可能先和别人讨论一下,看看有多少人跟我想法相同。我们可以每人写一封信给主管的政府官员,让他知道我们是怎么想的,或者写一封信,然后找很多人来签名。”

公民的参与热情与合作能力,是良好的民主制度的主要标志。但这里要注意,美国的政治文化并非只有参与型的一面,臣民的与村民的角色也依然存在。例如,虽然大部分受访的美国人认为自己可以影响中央政府的活动,但其中只有小部分人曾经尝试这样做过。又比如,有50%的美国人认为普通人应该积极参与自己社区的事务,但在业余时间真的参与社区活动的,只有10%。

简单来说,村民、臣民、参与者三者之间的混合构成了美国的政治文化,天平相对而言更偏向参与者的一端。英国与美国类似,也是以参与型为主,区别在于,英国混入了更多的臣民型文化。

前面说过,意大利那种参与型不发达的文化,无法有效地支持民主制度,这点你比较好理解,有趣的是,在美国和英国这两个相对来说比较成功的民主国家,数据调查显示,它们的政治文化都不是纯粹的参与型。那么最后一个问题就来了,为什么支撑民主制度的,是这种混合型的政治文化呢?这就是第三部分的内容。

在这本书写作的年代,当时流行的看法是,一个成功的民主制度,肯定是要求公民积极地参与政治,并且默认公民在决策、特别是投票的时候,一定会细心地分析证据,权衡种种方案,三思而后行。有一个形象的比喻叫作选举市场理论,就是说选民去投票站像是去市场购物一样,只不过钞票变成了选票,选购的商品变成了各种候选人与政策主张。这种看法,会把那些消极的公民、不愿投票的公民或者冷漠的公民,看作是民主制度不发达的标志。这本书有力地质疑了这个理论。很明显,民主国家中的公民很少能够完全符合这个模型,这个模型没有准确反映在英国、美国调查发现的那种公民文化。要知道,美国总统大选的投票率基本上在百分之五六十左右,也就意味着有一半左右的美国人不去投票。当然,在英美两国中的积极公民确实是比意大利、墨西哥这些国家里多一些,阿尔蒙德并不是要否认这一点,而是强调它只构成了公民文化的一部分,臣民型、村民型在公民文化中也发挥了重要的作用。

说到这里,就涉及对现代民主理论和制度的反思。现代民主的本质是一种代议制民主,也就是间接民主。关于古今民主之间的差别,你有兴趣进一步了解的话,可以去订阅我的《西方史纲50讲》,在课程里,我会跟你更详细地讲解现代民主和古希腊民主的重大区别。在代议制民主下,民众并不直接行使权力,他们主要通过选举产生的代表来统治。这种民主政府的矛盾就在于,它一方面要对民众负责,另一方面又要像其他类型的政府一样,必须有权力、有领导,要做决策。如果要精英有权力,能够做出权威性的决策,那么普通人的参与、积极性和影响力都会受到影响。简单地说,身为民主政体下的公民,理想的状态应该是:该参与的时候就参与,该服从的时候就要服从;该积极的时候就积极,该消极的时候就要消极。民主制度要维持下去,当然离不开公民的积极参与,然而,过多的参与并不是一件好事。

其实,在一个运转正常的社会,政治生活不应该、也不可能成为现代人的主要兴趣。我们的生活都有更重要的目标去追求,也许是经济,也许是艺术和别的什么目标。反过来讲,如果人人都不间断、不停歇地参与到政治生活中,最直接的影响就是政府人员应接不暇,极大地损失效率,没有任何时间和空间来制定和执行长远的政策。再退一步说,过于密集的参与,其实也不能彻底化解分歧,任何一项决策,都不可能让每个人感到满意。举个例子,禁止在公共场所吸烟的法律,不论制定的过程多么民主,终归还是剥夺了吸烟者的自由。这时候,人们就需要有一种妥协的精神,来接受那些自己不喜欢的政策,否则,小的分歧就可能转化为大的对立,威胁到社会的稳定。

参与型的文化占据主导地位,保证了在需要公民参与的时候,他们能够挺身而出,与此同时,村民型和臣民型的文化,又缓和了公民政治参与积极性的强度。比如,村民型的态度让我们关心家庭、社区与工作,它们给个人带来生活意义和期望;臣民型的态度带来对政府的服从与支持。总之,三者各自发挥了它们的独特作用,缺一不可。听到这里你就明白了,一种混合了村民型、臣民型、参与型的公民文化,恰恰适应了现代民主制度对于公民的这种矛盾要求。换句话说,阿尔蒙德这种混合的公民文化理论,实际上是从一个新的角度,挖掘出了现代民主制度的矛盾本质。

总结一下今天所讲的内容。一个国家的政治文化,就是该国的大部分成员所表现出来的政治态度。政治文化可以在理论中划分为村民型、臣民型、参与型三种类型,而现实中各个国家的政治文化,则往往表现为三者之间不同程度的混合。公民文化是一种特殊类型的、混合的政治文化,其中参与型占主导地位,但并没有排除另两种类型,村民型与臣民型文化对于公民文化来说必不可少。阿尔蒙德最后证明了,一种混合的公民文化最适合现代民主的文化特质。当然,这项研究进行得比较早,数据有些过时,后来的学者对其中的观点也提出了一些批评与反思。不过,它提出的政治文化概念、三种政治文化类型以及科学的研究方法,却没有被动摇。这本书,仍然是现代政治文化研究不可跨越的里程碑。

撰稿:李筠工作室 脑图:刘艳 转述:江宁

划重点

1.一个国家的政治文化,就是该国的大部分成员所表现出来的政治态度。政治文化可以在理论中划分为村民型、臣民型、参与型三种类型,而现实中各个国家的政治文化,则往往表现为三者之间不同程度的混合。

2.一种混合的公民文化最适合现代民主的文化特质。