19. 我说我,我说人:用心理学和人类学的方式说清楚“我是谁”?

【终版】李松蔚邓一丁.MP3

王家卫《一代宗师》重映版里有句收束全片的台词:“人生最难看破的只有四件事:生死,是非,成败,荣辱。其实就一个字,我。我都没了,还折腾啥?”这话也可以用来收束人生。

说清楚“我是谁”,才知道哪些是非成败是和我有关的,人生中的哪些东西、哪些关系该拿起来,哪些应该放下。就算是“毕竟东流去”的,也可以因为看见“我是谁”而获得内在的平静。

在当代,这个关乎自我的问题也是可以在学科方法里找答案的。

而好的学问,是从学者自身的困惑出发,在知识里寻求,最后又回到自己的。我的同事、青年人类学者邓一丁就是如此,他在北大读书时弃理从文,在台大学历史时,从一份有关20世纪中国口述历史作业里,通过整理自己的家史,对“我是谁”有了新的感受,这种感受又促使他去欧洲攻读人类学。

我们知道,在心理学领域,也有着一套用叙事来完成“我是谁”的方法。

于是,这期《大望局》请来松蔚老师和一丁老师,进行一场学科间的对话。你会听到两个青年学人既描述自我,也观察他人。

你会听到关于“我是谁”的多种描述方式,以及背后的原理、感受和历程,那么,哪一种是适合你的?哪一种是能让你把是那些非成败放下或者拿起来的?

哪一个“我是谁”的说法是可以让你既安定又有力量前行的?

李松蔚,心理学者,作者,得到年度专栏《心理学通识》主理人

邓一丁,得到听书专职作者,青年人类学者

00:02:16 从邓一丁的家族史研究谈起

00:03:56 松蔚老师对家族叙事的体验

00:06:55 “消失”的乡音、祖籍

00:11:47 我们现在如何跟陌生人介绍自己?

00:15:27 互依型自我:通过关系来定义自我

00:22:27 谈谈“断亲”现象

00:25:16 “重新养育自己”可行吗?

00:28:08 家族叙事会带给自己怎样的解释?

00:32:58 分享这篇家族史研究中的细节

00:38:38 自我叙事也在反复强化自我的行为

00:45:48 换个角度重新看待稳定与自由

00:53:39 用写作来不断重建自我

00:58:01 稳定生活下的一块“畸零空间”

01:01:16 在散步时工作,也是一种“逃脱自己”

01:04:58 心理咨询:把解释权交给当事人

01:08:15 好的咨询师要变成一张“空白幕布”

01:11:12 人类学的观察方法:故事探针

01:16:45 我们要不要或是能不能摆脱他人的看法

划重点

-

“人生最难看破的只有四件事:生死,是非,成败,荣辱。其实就一个字,我。我都没了,还折腾啥?”——电影《一代宗师》

-

中国人的“自我”里包含很多关系的成分,强调个体与周围环境及人的相互依存,并将与自己有关的重要他人视为自我的一部分,这种“自我”属于互依型自我图式。

-

有时候我们得找到自己过去的位置,才能有一个安放自己的归处。

-

他们是自由的,有无限可能。同时他们好像也不知道要往哪里去。

-

安全感,是在依恋的基础之上发展出来的。因此,自己没办法给自己最底层的安全感。

-

自我叙事同样也在反复强化自我的行为。

-

“稳定”是一个非常复杂的体验。如果一种稳定的生活持续了很多年,甚至伴随一生,那对很多人来讲,它就像是一个囚牢。按部就班地生活,也就失去了自我叙事的空间。

-

面对生活中的变数,如果换个角度去想,它可能意味着一个枷锁被打破。当变数出现的时候,你也许就获得了一个机会,去重新想一想“你是谁”。

-

试着去找寻稳定生活下的一块“畸零空间”。在确定性中找到一点不确定,也许是一个让生活更幸福的办法。

-

承认人的复杂性,真正重要的是对人的探寻的好奇心。

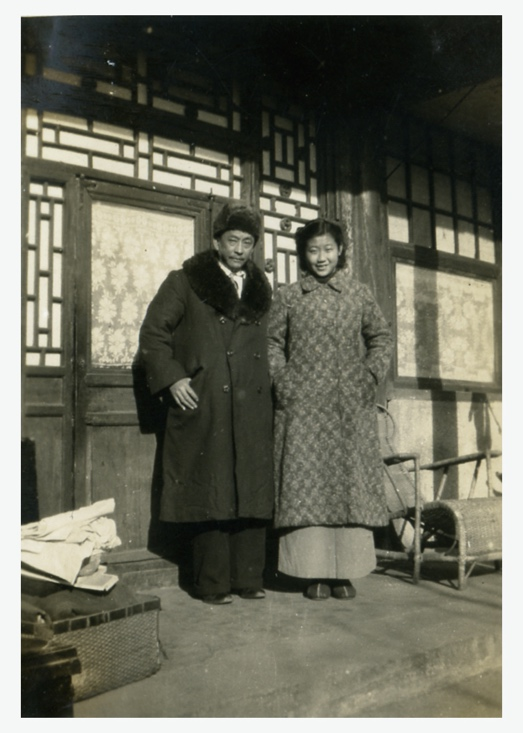

![]()

《百年家事》(节选)

邓一丁

1 远游归国

我家的百年故事要从我的曾外祖父说起。

我的曾外祖父名叫邓寿佶,湖南湘乡人。他的姓氏和籍贯自他传到祖母,传到父亲,再传给我。曾外祖父书读得很好,因而被选入京师大学堂译学馆读书。自兴办大学堂以来,管学大臣张百熙“深以教习乏才为念”,又见日本明治八(1875)年派遣的留学生归国后多任大学教习,可资借鉴。光绪二十九(1903)年冬,张百煕上折朝廷,力陈派遣留学生之紧要,并随折附上四十七名留学生名单。我的曾外祖父名列派赴西洋各国的十六人当中,与陈祖良、华南圭两人赴法国留学,成为京师大学堂首批留学生中的一员,时年二十四岁。

曾外祖父一行三人于次年六月抵达法国。由于在国内课堂学到的基础知识不完备,他们只能从法国的小学知识开始补习,最终的目标是完成大学的学业。1905年赴法的留学生靳志在向国内报告学习情况时称:“现在法国留学生诸人均不应各学堂之考试,大都特请一人教授特别功课,不随大众上堂听讲,以该功课程度高下与中国不相宜也(其故即在普通知识不完备)。陈、邓、华三人均系如此,虽住在学堂内,不随大众授课,或择其一二门随之。”

同在异乡为异客,曾外祖父和靳志结为知交。在法国的岁月里,靳志大概谈起过他有位聪明伶俐的外甥女,名唤周颖,十几岁时就能同年长的学友们作诗唱和。这些谈话或许在曾外祖父的心里留下了一抹明媚的幻影。

经过三年艰辛的补习,曾外祖父于1907年考入法国利耳工艺学堂。1912年,他自法国工科大学毕业,成为一名土木与机械工程师。回国后,曾外祖父担任京汉铁路机务段长、总工程师,在北京城郊的长辛店火车站安家。他自清末留学,归来已是民国。在此后的几年间,他和老友靳志的家人应有不少往来。1919年春,留在欧洲为民国政府处理外交事务的靳志突然收到一封家书,从信中得知,他最记挂的外甥女周颖已和老同学邓寿佶订了婚。那位会写诗的少女,就这样成了我的曾外祖母。

曾外祖母1895年生在河南开封周家。有清一代,开封周家出过二十二位举人、十二位进士、四位翰林。曾外祖母是进士之女,自幼饱读诗书。民国后,她又在北京女子师范接受了现代的高等教育。时值清末民初,解放妇女之风方兴未艾。自幼缠足的曾外祖母从此放足,但她双脚的伤已无法复原。父亲曾同我讲起,他给曾外祖母洗脚时,那双“解放脚”上的伤痕令他触目惊心。

2 长辛店

曾外祖父母婚后一年,我的祖母邓映易出生。又过了两年,她的妹妹邓映时出生。姐妹俩前面还有大哥邓映晖和大姐邓映普,是曾外祖父同前妻所生。

祖母晚年留下了一本诗集,其中对童年生活的回忆最富色彩。那时曾外祖父的收入相当可观。一家六口人,连同几位佣人的生活,全仰赖他一人负担。早年间,京汉铁路曾向法国银行借贷,技术上也依赖法国工程师的指导,长辛店车站一带因此留下了不少法式建筑。曾外祖父一家就住在一所宽敞的洋房里。屋后庭院开阔,种植着各类花草树木,满园飘香,荷花池中有金鱼游荡。在园中采摘水果,欣赏花木,成为祖母兄妹四人童年里快乐的记忆。

祖母的诗集里还记录了几件童年的奇妙见闻。1925年初春的一天早上,祖母的大哥大姐在家里跟着说湖南土话的聂老师念四书五经,五岁的祖母独自跑到修理厂房外的沙土堆上玩,看到一节装饰着蓝白花(青天白日)的豪华车厢就停在不远处的铁轨上。1925年3月12日孙中山去世,灵车自长辛店车站开往南京。家里至今还保存着当时拍摄的照片。

大约也在1925年后不久的某年冬天,曾外祖父和同事们在职工的篮球场上泼水成冰,举行了一场化装溜冰舞会。长辛店车站的工程师们多有留洋背景,国际视野开阔。他们把留声机搬到冰场上,化装成当时世界各国的政要。祖母和她的小朋友们戴着孙悟空、唐僧、白娘子的面具站在场边,看着“英国女皇”和“阿比西尼亚国王”和着音乐在冰面上翩翩起舞。

许多年后,古稀之年的祖母在一首诗作中写道:“有过我这样的几年童年生活的人能有几个?也算人生没有白活,就算以后的生活中苦难重重。”

当孩子们还在好奇地打量世界的光彩,历史的风雨却从未间断。1920年前后军阀混战,长辛店火车站把持自西南输入北平的各条铁道线路,成为兵家必争之地。变换不定的时局给曾外祖父的工作带来了不少困扰。1917年,张勋以调停“府院之争”为名率兵入京,曹锟又率“讨逆军”前来讨伐张勋。铁路调度的压力陡增,曾外祖父只得勉力应付,左支右绌。1923年,京汉铁路工人发动了著名的“二七大罢工”事件,造成上千公里铁路瘫痪。吴佩孚出动两万多名军警在铁路沿线镇压罢工,抓捕工程师,强迫他们恢复铁路运转。曾外祖父也只得从命。就这样,在那个混乱的年代里,曾外祖父常常遭到各方势力的胁迫。对于时局,他大概感到既惶惑压抑,又无可奈何。

1937年,真正的风暴来临了。7月7日,卢沟桥事变爆发,长辛店就坐落于永定河西岸,距离卢沟桥不过两公里。日寇冲过桥来,攻入长辛店,占领了机车修理厂。祖母家的洋房被强征作了指挥部。幸而祖母兄妹四人当天都在北京城里上学,躲过一劫。

事发突然,铁路上紧急安排了列车运送工作人员偕同家属逃亡。曾外祖父母仓促登车,一路辗转南下。根据曾外祖母的回忆,那趟行程的终点似乎是香港。可是想到北京城里的四个孩子,夫妇俩断然无法割舍,只得半路下车,返回了敌占区。这场变故有惊无险,四个孩子平安无事。但长辛店火车站已被日寇控制,曾外祖父别无选择,只得继续出任铁路工程师。

这段经历给他日后的人生染上了难以洗脱的污点。抗战胜利后,国民党接管铁路,曾外祖父由于曾为日本人工作的经历,被免去了机务段长的职务。共和国建立后,曾外祖父由于无可替代的技术能力重新获得任用,但由于“政治复杂”,再也没能恢复昔日的职位,待遇也不再优厚。1952年,曾外祖父罹患肝癌逝世。在人生最后的时间里,他是寡言而忧郁的。

3 我的祖母

我的祖母邓映易生于1920年,1930年代就读于北京贝满女中。那时贝满和育英是北京城内最好的两所中学。祖母的同班同学里有后来的复旦大学校长、物理学家谢希德。著名作家冰心也是贝满校友,晚年时曾与祖母有过一次融洽的会面。

1938年,祖母自贝满毕业,考入辅仁大学社会学系,1943年获得法学学士学位。其间,她在燕京大学兼修音乐和宗教短期科。这大概是祖母音乐事业的起步阶段。自辅仁毕业后,祖母进入上海国立音专,跟随几位白俄音乐家学习声乐,同学中有日后著名的指挥家李德伦先生。

自国立音专毕业后,祖母考入上海音乐工作团,自此走上了音乐的道路。在此期间,她与第一任丈夫结婚。我的伯父和姑姑相继于1948年和1950年出生在上海。只可惜,祖母与第一任丈夫的婚姻不久便破裂了。祖母争取到了孩子的抚养权,伯父和姑姑也随祖母姓邓。此时曾外祖父的病渐渐重了,祖母也萌生了回北京生活的念头。

祖母回到北京时,曾外祖父母已离开长辛店,在北京城内买下两处四合院,迁入什刹海边的西口袋胡同。曾外祖父时年72岁,仍拖着病体在北京铁路局工作,担任技术顾问。曾外祖母也获得了一份意外的工作。其时全国掀起扫盲运动,曾外祖母文化水平高,写得一手好字,因而被请去做了北京市东城区西煤场扫盲学校的校长。她自嫁来家里,做了大半辈子的主妇,此时突然成为“周校长”,终日忙忙碌碌,在家中的权威也提升了不少。但曾外祖父不久后病逝,曾外祖母也就辞去了校长之职,仍旧回家操持家务。

1953年,祖母正式调回北京工作。她先加入中央歌舞团,后转入中央乐团。同年,祖母随团赴朝鲜演出,慰问前线的志愿军。1955年,她又赴波兰参加世界青年联欢节,顺道游览了苏联。这两次出国的经历为祖母日后津津乐道,在晚年的诗集里,她也提到环游世界的梦想。

姑姑后来告诉我,回北京几年后,祖母带着他们兄妹二人到京郊踏青,同行的有一位高大英俊的叔叔。不久后,祖母和这位“叔叔”结了婚,他就是我的祖父齐兆武。

祖父毕业于武汉大学,曾在民国时担任法官,审判过日本战犯。由于军事审判须由军人执行,祖父还曾被民国政府授予军衔。建国初期,新中国尚未建立起完备的司法系统,因而留用了一批民国官员。祖父当时被安排在杭州市中级法院担任检察长。此后不久,祖父被调到安徽合肥荣军学校担任教职,帮助一些年龄较大的军人学习文化知识,培养工农干部。他大概是在北京处理公务时与祖母相识的。

回北京工作后,祖母的事业蒸蒸日上。祖母在贝满女中读书时,打下了坚实的英、德文基础。这些语言知识帮助她完成了大量外文歌曲的译配工作。歌曲的译配不同于一般文字的翻译,除了要符合“信达雅”的基本原则外,还须与乐曲的旋律高度契合,使歌者发声顺畅,琅琅上口。祖母既通晓声乐,又熟悉外文,在这项工作上可以做到游刃有余。这也成为她日后事业的重心。祖母翻译的作品,比较著名的有《铃儿响叮当》《友谊地久天长》《美丽的磨坊姑娘》《冬之旅》《天鹅之歌》,贝多芬第九交响乐合唱《欢乐颂》等。其中,《欢乐颂》合唱被作为1959年中央乐团向建国十周年的献礼,毛泽东等国家领导人亲自到场观看了演出。

1970年代香港的《大公报》《新晚报》对祖母做过报道,称她为“中国第一流的音乐翻译家”。父亲至今对祖母译配的歌曲《我的家庭真可爱》中“虽然没有好花园,春兰秋桂常飘香。虽然没有大厅堂,冬天温暖夏天凉”两句歌词记忆犹新。他说这样的文字既合辙押韵,又带有些许古典气息,符合祖母一贯的风格。祖母晚年接受采访时,曾提到这首歌是与祖父共同翻译完成的。这是他们短暂的婚姻里珍贵的幸福时光。

......

祖母时任中央乐团女高音声部长,在业余时间还翻译外国歌曲,赚取稿费。因而在上世纪五、六十年代之交举国发生大饥荒之时,一家老少在北京城中,仅依靠祖母一人的辛勤劳作,生活竟能得以维持。那时中央乐团给音乐家们提供营养餐,年龄最小的父亲时常跟着祖母同去,可以吃到几块面包,伯父和姑姑则跟着曾外祖母在家中生火做饭。一天,祖母竟买回一只兔子,全家美美地吃了一顿兔肉,羡煞了邻居。父亲至今还记得童年时吃过的一种装在红色纸桶里的代乳粉,桶上画着一个胖娃娃。这种粉末状的冲泡食品专门给哺乳期的婴幼儿食用,实际是用豆类制成。不过在父亲的童年记忆里,这已算得上难得的美味。尽管如此,要让全家五口人各个吃饱,祖母的收入仍然捉襟见肘。伯父和姑姑个子均不高,这大概与成长阶段的营养不良有关。

度过了饥荒,祖母已年过四十,作为文艺工作者,能够活跃在舞台上的时间已经不长了。此外,国内的政治气氛越来越紧张,祖母受到祖父身份的影响,工作机会越来越少。人民音乐出版社本想留祖母做编辑,但祖母醉心于翻译工作,认为当了编辑就等于既当裁判又当运动员,难以维持公正。恰在此时,一位山西大学音乐系的教师来北京挖掘人才,来到家中拜访。她将山西太原夸作世外桃源,并承诺祖母,若前来任教,待遇从优。祖母天真地问来人:“支援教育自然是好事,只是山西太原可有螃蟹吃?”得到肯定的答复后,祖母便下了决心。1963年,一家老小收拾细软,两座四合院卖作六千元钱,举家迁往山西。那一年伯父上初二,姑姑初一,父亲六岁,尚在学龄前。