《错不在我》 张凯解读

《错不在我》| 张凯解读

关于作者

卡罗尔·塔夫里斯,美国社会心理学家,他经常为《纽约时报》《科学美国人》等出版物撰写心理学栏目的文章。

艾略特·阿伦森,畅销书《社会性动物》的作者,被誉为“20世纪最有影响力的100位心理学家之一”。

关于本书

本书为我们讲述了人为何会犯错误,为什么会为自己愚蠢的看法、糟糕的决策和伤害性的行为辩护?自我辩护的原因、本质以及怎样摆脱自我辩护心理。

核心内容

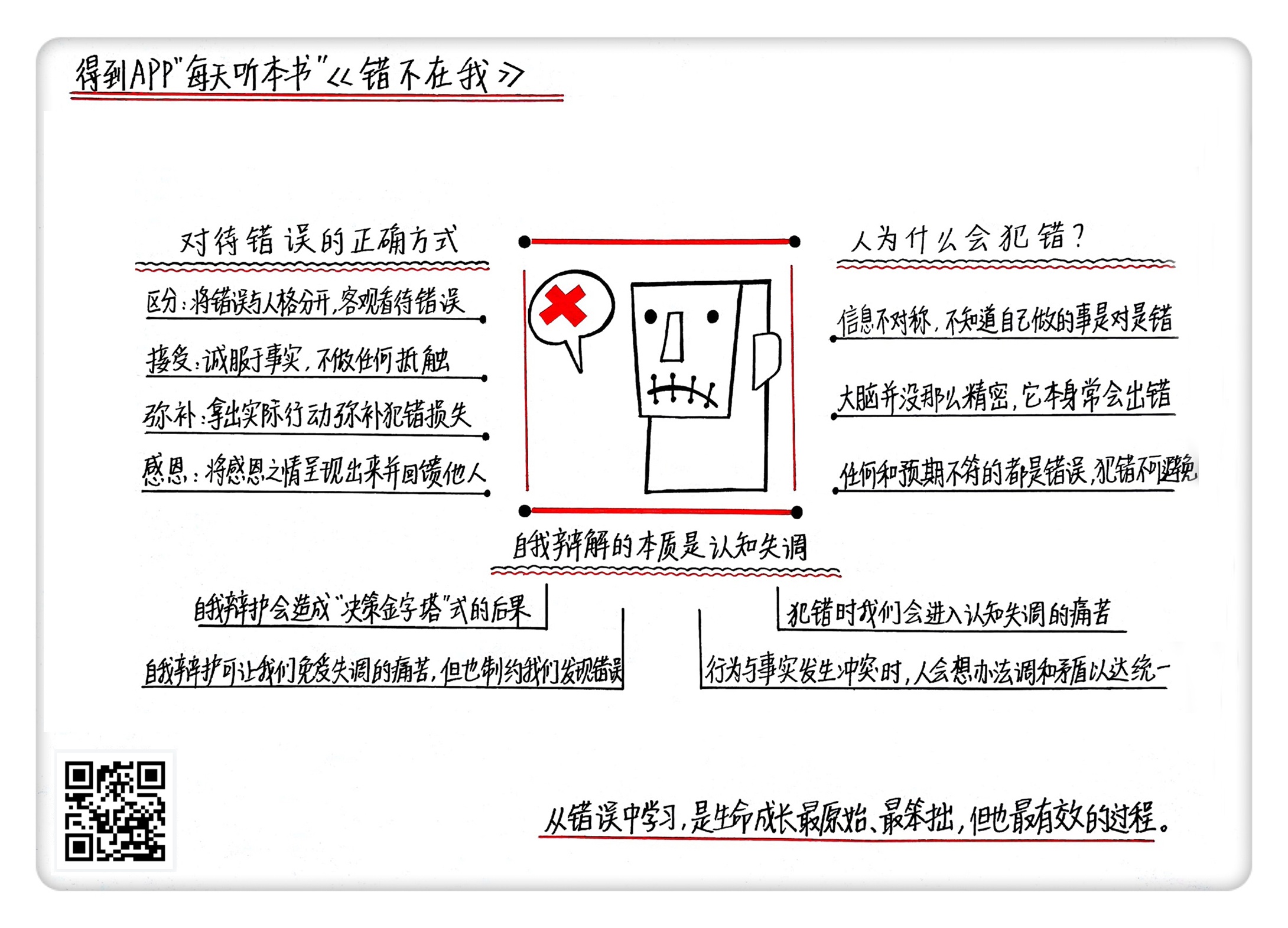

第一,人会犯错的原因;第二,自我辩护的本质;第三,改正错误的方法。

你好,欢迎每天听本书。今天要说的这本书叫做《错不在我》,副标题叫做:我们为什么会为自己愚蠢的看法,糟糕的决策和伤害性的行为辩护?本书一共310页,我会用大概25分钟的时间为你讲述书中的精髓。当不小心犯错时,为什么人们总是会为自己找各种的借口来推卸责任?本书的作者告诉我们,这是我们的自我辩护心理在起作用。

自我辩护心理每个人都有,它会扭曲现实,让我们无法摆脱坏习惯,还会妨碍我们改正自己的缺点,要想避免事情发生,就要避免掉入自我辩护的陷阱里。

什么是自我辩护呢?自我辩护就是为自己做错的事找理由、找借口。这几乎是每个人的本能反应,只要犯了错,大多数人的第一反应都觉得这不是我的错,是别人的错。这种现象从表面上看好像也没什么特别的,因为它实在太常见了,已经平常到我们往往会忽视的地步。但是如果把这个概念深挖下去,就会觉得这个现象没有这么简单。作者认为,一个人的自我辩护本能几乎就是大多数冲突和矛盾的本源,就是矛盾冲突最初的那个出发点。

我们生活中,小到家庭的矛盾,大到国家之间的矛盾,这些冲突发生的时候都有自我辩护的心理在起作用。比如说美国发动伊拉克战争的时候,明明后来就没有找到大规模杀伤性武器,当时的美国总统小布什仍然坚持这不是我的错,是情报部门提供了错误的信息。再比如美国前国务卿基辛格面对越南战争罪指控的时候也在说,一定是有人出错了,但这个人肯定不是我。

在家庭里这样的例子就更数不胜数了,你会发现大多数情侣吵架的那个开端,双方都是在自我辩护,双方越吵越凶,直到有一个人受不了,把门一摔走了。然后过一段时间冷静下来,想一想也没多大事,一方就开始放弃自我辩护,开始道歉,这段冲突就会结束了。这个循环几乎是每时每刻都在发生,所以作者认为自我辩护就是大多数冲突的起源。那么问题来了,人为什么想要本能的自我辩护呢?它会带来哪些危害?我们要如何避免掉入自我辩护的陷阱里呢?这本书详细解释了这些问题。

本书的作者有两位,一位叫做卡罗尔·塔夫里斯,是美国一位社会心理学家,他经常为《纽约时报》《科学美国人》等出版物撰写心理学栏目的文章。

另一位叫做艾略特·阿伦森,他也是畅销书《社会性动物》的作者,被誉为“20世纪最有影响力的100位心理学家之一”。

下面我就分三个部分说说这本书的内容:第一部分,我们说说人们会犯错的原因;第二部分,我们来说说自我辩护的本质是什么;第三部分,我们说说改正错误的方法。

人们为什么会犯错?犯错的原因当然是各种各样的了,每个人在事情出错时总会有自己的一套理由,不过作者认为,这些理由看似千变万化,但其中也是有规律可循的。作者为我们总结出了人之所以会犯错的两个原因。

首先是信息不对称,就是不知道自己做的事是对是错。我们以前老说不知者无过,但是在现实生活当中,可没有人去问你到底真不知道还是假不知道,人们只会根据事情的结果来评判。这里就有一个问题,就是从当事人的角度看,在错误发生的那个时刻,在所处的那个环境下,他做的选择极有可能是对的。

举个例子,比如一个孩子的家里人病了,家里也穷,没有多余的钱买补品,这个孩子就拿着弹弓想出去打几只鸟回来给家里人补补身子,走到树林里看见一只鸟,一弹弓打下来,高高兴兴地准备回家熬汤,这个时候突然跳出来几个人,说他打的鸟是国家一级保护动物。最后这个小孩儿因为触犯了法律要受到制裁。你听到这个事以后可能会觉得,这小孩真冤,谁知道这个鸟是国家一级保护动物呢。再说了,为了自己家人的身体健康,出去打点野味给家里人补身体,怎么看都没有错呀,但是从整个社会的视角来看他就是犯了错,那这个错误的本质就是信息不对称造成的,这个小孩儿以后可能会学一点鸟类的知识,不会再犯同样的错误。但是回过头再想,他在没有碰到这个事之前肯定不会想去学这方面的知识,因为没有必要。所以说,人们总是会犯了错之后才会去关注和改正,这就是错误不可避免的一个特征,是由于信息的不对称。

其次,我们经常会犯错是由于我们的大脑其实并没有那么精密,它本身常常会出错。在心理学中有一种现象叫做管窥效应,就是一个人在很忙、时间很紧的情况下注意力会更集中,就像透过一根管子在看东西一样,人们只会看见管子当中的事,管子外面的事情就往往看不见,这就是所谓的视野盲点。当一个人过度集中注意力的时候,往往就会犯一些平时显而易见的错误。

我们平时也会遇到这样那样的错误。先说小的错误,比如说你出门的时候把钥匙落家里了;写 PPT 写了一个大大的错别字;打印机没关,一下打印出几百张废纸。大的错误,开车把人撞了,或者合同签错了让公司赔了几百万。这些大大小小的错误都有一个特征,就是“没想到”,所以我们可以给错误下一个定义,任何和预期不符的事实都是错误。我们的社会是很复杂的结构,一个事情的走向是不以一个人的主观意志为转移的,是无数相关的因素共同作用的结果,所以犯错是不可避免的。

既然谁都不想犯错,错误又不可避免,那犯错了之后怎么办呢?通常人们的第一反应就是自我辩护,这是自动完成的。这个时候你可能要提反对意见了,你说那些修养特别高的人犯错之后都是从自己身上找原因,这怎么解释呢?其实那都是第二反应,是后天学习学来的。第一个反应都会想到我没错,这其实是对自己的一种保护机制。我们知道错误导致的结果有大有小,有不严重的,也有非常严重的,有可以弥补的,也有没办法弥补的。这些结果带来的一系列情绪都是一样的,懊悔、内疚、自责、失望,这些混合起来的情绪都很伤身体,受到过严重打击的人可能会有这样的感受。

比如你失恋了,心痛就不是一个比喻,而是实实在在的反应在身体上的疼痛,就好像你的心脏被人狠狠捏了一把,或者说跟膝盖磕到地上那种痛是一样的,真的疼。这样难过到一定程度之后,大脑就会开始保护你的身体,你会感觉突然又好了,但这个只是暂时的,大脑暂时让身体缓一缓。接着如果你不排除思维上的障碍,这些情绪还会卷土重来,只要一想到你就心疼,所以《孟子》里有句话,行有不得,反求诸己,就是说做事不成功就要从自己身上找原因,这是很好的品质,但是也是要付出代价的。代价就是不断地惩罚自己。但是刚才我也说到了,大脑是不会让身体经常受这种折磨的,它就会保护身体,所以一开始把责任推卸掉就是最简单、最有效的方法。这种推卸责任,想办法把自己做的事合理化的力量在心理学上叫做“认知失调”。

下面我们说说:自我辩护的本质是认知失调。认知失调是什么意思呢?就是当自己的行为和事实发生冲突的时候,人们就会想办法调和这种矛盾,让它变得统一,变得能解释得通。比如说一个好朋友向你借钱,他答应过几天有钱了就还给你,可是他的经济状况一直没有好转,借你的钱总是还不上,每一次见你的时候他都觉得有点不好意思、有点不舒服,谁都不喜欢欠别人东西,但是没有办法,没有钱还,你看,他在想还你钱和还不上钱这个事上就产生了矛盾,预期和事实产生了偏离。这样一来他就可能只有一个办法让自己好受一点,就是把你想成坏人,想成一个不值得交往的人,你是坏人不还你的钱就是应该的,他会感觉自己没有错,这样他就会好受一点。

再比如有很多外企招聘通常都会设很高的门槛,要进这些企业就得经过层层筛选,面试、笔试都得好几轮,这么做一方面的好处是可以选拔更加优秀的人才,还有一个好处就是只要进来的人就更不愿意跳槽。为啥?因为他们已经付出了这么多的努力,克服了这么多的困难才进来的,如果进来了之后又出去了,这些努力就都白费了。所以尽管这个企业的待遇、发展前景可能很一般,他们还是倾向于觉得这个企业不错,这就表明,如果一个人为了达成某个目标而自愿经历某个困难的时候,这个目标就会更加具有吸引力。

说到底,当觉得事情不对的时候,我们都是通过自我辩护来让自己免受失调的痛苦,为了减少痛苦我们会维护自尊,以免觉得自己比别人更愚蠢、更容易犯错。那么这种不经意的自我辩护会让我们对现实进行扭曲,制约我们发现自身的错误,更别说你纠正错误了。

比如说那些相信末日传说的信徒,研究者潜入他们的组织进行研究就发现,当末日说破灭的时候,这些人明显分成两派,一派是没有多少投入的,他们一开始相信末日说,但是没有把自己的生活放弃掉。末日说破灭的时候,这些人就开始不信了,主动脱离组织。还有一派,是那些捐献掉了自己的财物,辞掉了工作,丢掉所有的东西来迎接末日,来等着飞船把他们接走的信徒。末日说破灭的时候,这些人反而就更加相信是自己的力量把地球给拯救了。为什么呀?因为他们已经投入了那么多东西,如果这个时候承认自己受骗,那他们会陷入巨大的认知失调之中,所以为了避免这种痛苦,就会选择更加相信,其实也不是选择,就是只能更加相信。

上面我们说了,自我辩护会让我们变得固执己见,忽视明显的事实错误,其实还有更严重的后果。这些后果从你做决策的那一瞬间就决定了,整个过程的自我辩护就是最大的帮凶,这个过程叫做决策的金字塔。下面我们来看看是怎么发生的。

有一个行为电击实验可以清楚地说明这个过程,假如说有一个科学家走过来跟你说,给你1000块钱,让你对另外一个人进行一次电击,电压是500伏,咱们平常的电压才120伏,电一下都觉得特别疼。这个500伏是什么概念?是酷刑中最残忍的一种,会让一个人产生巨大的痛苦,还死不掉,那你要是稍微有点道德肯定不会干这个事。但现在换一个说法,我给你1000块钱,让你对别人进行一次10伏的电击来帮助完成一项科学实验。你自己也试了一下这个10伏的电击什么感觉,打在皮肤上完全没有什么反应,那你可能就会参加这个实验。在这个实验的过程中旁边站了一个人,不断地要求你加大电击的幅度,20、30、40这么加,每一次都只加很小的10伏,这个时候你的底线在哪儿呢?

这个实验就是著名的行为电击实验,参加了这个实验的有3000多个人,其中有2000个人在微调电击幅度的时候,最终把电击幅度加大到了500伏,而这些人在第一次让他们直接加到500伏的时候往往是拒绝的。这是为啥呢?其实在整个过程中自我辩护一直在起作用,每一次增加电击幅度这些人就会自我辩护一下,只是简单地增加了10伏而已,10伏也没什么感觉,这样下去的结果就是一直能加到500伏。

这个过程就像在做选择的时候是站在一个金字塔的顶端,在顶端的时候你可以选择做还是不做,不管你选择哪一个,你都会越来越认同自己的做法,然后就开始滑向了金字塔的底端。每一次自我辩护都会让你下滑那么一点点,这样等到了底端的时候,产生的结果就和你开始做另外一个选择的时候产生的结果有天壤之别了。

说到这儿我们了解了自我辩护的一系列危害,说到底作者希望让我们犯错误的时候能够坦然地承认错误,不要去推卸责任,不要去自我辩解。那问题来了,认知失调可是非常痛苦的,遇到小错误还好,过了一段时间就能忘,但是遇到了一个大的、无法挽回的错误呢?怎么样才能从这样痛苦里走出来呢?

下面我们说说:对待错误的正确方式是什么。作者给我们列出了四个步骤来减轻这种犯下错误以后,因为认知失调产生的痛苦,让我们用正确的方式看待错误。

首先是区分,区分啥呢?把错误和人格区分开,我们为什么害怕认错呢?因为我们通常认为犯错就意味着愚蠢,愚蠢的人才会犯错,而且我们最怕的就是别人说自己蠢,但是蠢的反义词其实不是聪明,而是精明,聪明其实和愚笨是一对反义词。听起来是不是有点绕?简单地说就是,做了蠢事并不意味着你智商就低,也并不意味着你人格就差,你从此就是个坏人了,这个一定要区分开。实际上我们一生当中总会做一些蠢事,也总会做一些特别精明的事,大多数的时候是做一些平常的事情,这就是一个正态分布,中间大两头小,蠢事和精明事各占很小的一部分。我们为啥总是会对正确的事情抱一种盲目的崇拜呢?作者认为这是因为我们从小接受的文化就是这样的。

一个小孩儿事情做得好,我们不会夸他努力,而是会夸他聪明,这样一个人的行为就和智商挂钩了。事情做得不好我们就会说他笨,又和智商挂钩了。做了伤害别人的事我们就会说他是坏人,做了帮助别人的事我们就会说他是好人,这样的话智商和人格就变成了一个浮动的指标,一个人不确定自己是不是聪明,智商是不是正常,所以就特别害怕自己的智商被别人看作是低的。所以我们就要说区分,把智商和错事区分开有一个好处,就是可以单独的、客观地看待错误,犯了错就是犯了错,和你的智商、人格没有关系,就是单独地犯了一个错而已,只是针对这个错误说事就可以了。这种把错误单独拎出来看,就能大幅度地减轻认知失调的痛苦,让我们敢于面对错误。

举个例子,20世纪80年代,美国和以色列是同盟好友,以色列跟德国关系并不好。但是当时的美国总统罗纳德·里根却接受了参观德国军人公墓的邀请,这个公墓里可是埋了49名纳粹军官。有记者去问当时的以色列总理佩雷斯什么感想,佩雷斯既没有以个人的名义进行指责,也没有缩小这个事情的影响,而是选择了第三种方法,就是我们刚才说的区分。他说当一个朋友犯了错误的时候,朋友仍然是朋友,但是错误仍然是错误。

区分开了错误和人格之后,其次是接受。接受可以分为被动的接受和主动的接受,主动接受咱们就不说了。被动的接受就是出了事心里还抱有一丝幻想,又不得不接受现实,处在抵触的状态里,这种主动接受和被动接受就好像是有人打你,你是躲着挨打还是迎上去挨打,你会说这不一样都是挨打吗?但是这两种挨打的方式给对方的信息可就不一样了,一种是无力的,一种是有骨气。

印度有一位哲学家叫做克里希那穆提,他写过了一本书叫做《生命之书》,里面就对接受进行了深入的分析。接受可以换一个词来理解,叫做诚服,就像虔诚的佛教徒完全诚服在佛像面前的感觉是一样的。我们遇到任何事情首先需要完全诚服在事实的面前,接受眼前的任何事情,接受任何境况,不做任何的抵触。实际上任何痛苦都是来自于对事实的抵触,是抱着一丝丝回到过去的幻想才会痛苦的,诚服的状态是可以减轻,甚至消除这种痛苦。你可能会问了,这是不是就认命的意思?我们还要和命运抗争,怎么就这么被动呢?这里要说的是,诚服是第一步,改变是第二步,先完全地接受现实,活在当下,才能寻求改变,不然抵触现实的痛苦只会浪费精力,你不如把精力留在改变上。

说完了区分和接受,第三步我们来说弥补。犯了错误肯定会耽误一些事儿,造成一些损失,伤害到一些人,这个时候就要拿出实际的行动去尽力弥补损失,你要相信当你真心拿出行动的时候,别人是可以感受到的。

有部电影叫做《生于七月四日》,是一部战争题材的影片,汤姆·克鲁斯演的。这个片子就完整地讲述了一场认知失调的过程,男主角本来是一个特别有前途的美国青年,英俊帅气,身体健康,那个时候正在打越南战争,他看到征兵广告就觉得很向往,想当一名战士为祖国而战,于是报名参军上战场。可是没成想,在越南打仗的时候,他自己不小心打死了一名战友,还因为中弹弄得下半身瘫痪,下半辈子只能坐在轮椅上。回到家乡以后,他以为自己会因为退伍军人的身份大受欢迎,可是身边的人都对他投去了同情的目光,周围的人其实都是反对战争的,觉得他的受伤毫无意义。因此他就陷入了巨大的认知失调带来的痛苦里。为了减少这种失调,他一开始就攻击周围的人,认为他们是不爱国,而自己则是伟大的,自己受伤是有价值的。可是越这么想,周围的人就越讨厌他。

后来他终于接受了现实,彻底地接受了自己的错误,认为自己的受伤真是毫无价值,自己当初就是犯了一个错,被忽悠着去打一场本来不该打的仗。自从这种接受现实的心态出现以后,他的生活就开始改变了,他就开始弥补自己的过错,向他打死的那个战友的家人道歉,开始给伤害过的人道歉,开始四处游行反对越战,最后成了一名出色的演讲家,鼓励人们反对战争。所以说任何改变都是从接受开始的,接受了以后才能做出及时的弥补措施,把损失降低到最小就是最正确的方法。

说完前三部分,最后一部分我们要说的是感恩,当犯了错误之后,一个人难免会陷入到各种各样的负面情绪里,可能是后悔、内疚,也可能是自责、懊恼。怎么才能从这种情绪里跳出来呢?最有用的方法就是感恩,感恩的意思就是乐于把得到好处的感激呈现出来并且回馈给他人,这里的关键词是得到的好处。当你觉得难受的时候,是觉得失去了某些东西,你越把注意力集中在失去的东西上,坏情绪就越严重。相反,你要是把注意力集中在拥有的东西上,就会觉得很富足。你可能要说我没有得到什么东西怎么办呢?其实仔细观察一下,得到的东西要比失去的东西多得多。如果你实在觉得没有,你可以感恩周边所有的东西,阳光、土地、花花草草,你走过的路,你身边的人,都可以成为感恩的对象。只要主动去发现,你总会看到值得自己去感恩的东西。一旦做出了这个举动,你的感觉会变得好很多,也更容易从痛苦中走出来重新振作了。

我们来回顾一下,这本书就是给我们讲述了一个很常见的现象——自我辩护。为什么要自我辩护呢?因为在犯错的时候我们都会进入认知失调的痛苦里,为了减少这种痛苦,一个人就会自我辩护。自我辩护会带来很多危害,会让我们看不到错误,会把我们一步步地拉到决策金字塔的底部,还会限制我们的成长。作者建议我们,面对错误的时候要勇于认错,客观地看待自己的错误。为了减少认知失调的痛苦,我们可以用四种方法来化解:首先把错误和人格区分开,然后接受现实,弥补错误,学会感恩,这样才是对待错误的正确姿势。

其实错误就是个错误,谁都会犯错,有的错大,有的错小,有的错能弥补,有的错弥补不了。不管怎么样,学会和错误相处,从错误中学习,把它当作生命中成长的契机,这也是成长中最原始、最笨拙,但是也是最有效的过程。

撰稿:张凯 脑图:摩西 转述:成亚

划重点

1.在犯错时我们都会进入认知失调的痛苦,为了减少痛苦,一个人就会自我辩护。自我辩护会带来很多危害,会让我们看不到错误,会把我们一步步地拉到决策金字塔的底部。

2.为了减少认知失调的痛苦,我们可以用四种方法来化解:首先把错误和人格区分开,然后接受现实,弥补错误,学会感恩。

3.学会和错误相处,从错误中学习,把它当作生命中成长的契机,这也是成长中最原始、最笨拙,但是也是最有效的过程。