《这才是心理学》 成甲解读

《这才是心理学》

关于作者

基思·斯坦诺维奇,加拿大多伦多大学人类发展与应用心理学教授,曾担任加拿大应用认知科学首席科学家。2012年,他荣获美国心理学会颁发的桑代克终身成就奖。

关于本书

本书首版于1983年,30多年来一直被奉为心理学入门的经典之作,被全球300多所教育机构采用。在本书中,心理学大师基思·斯坦诺维奇将教你站在批判性思维的角度、以科学的态度对待心理学,彻底走出伪心理学的误区。

核心内容

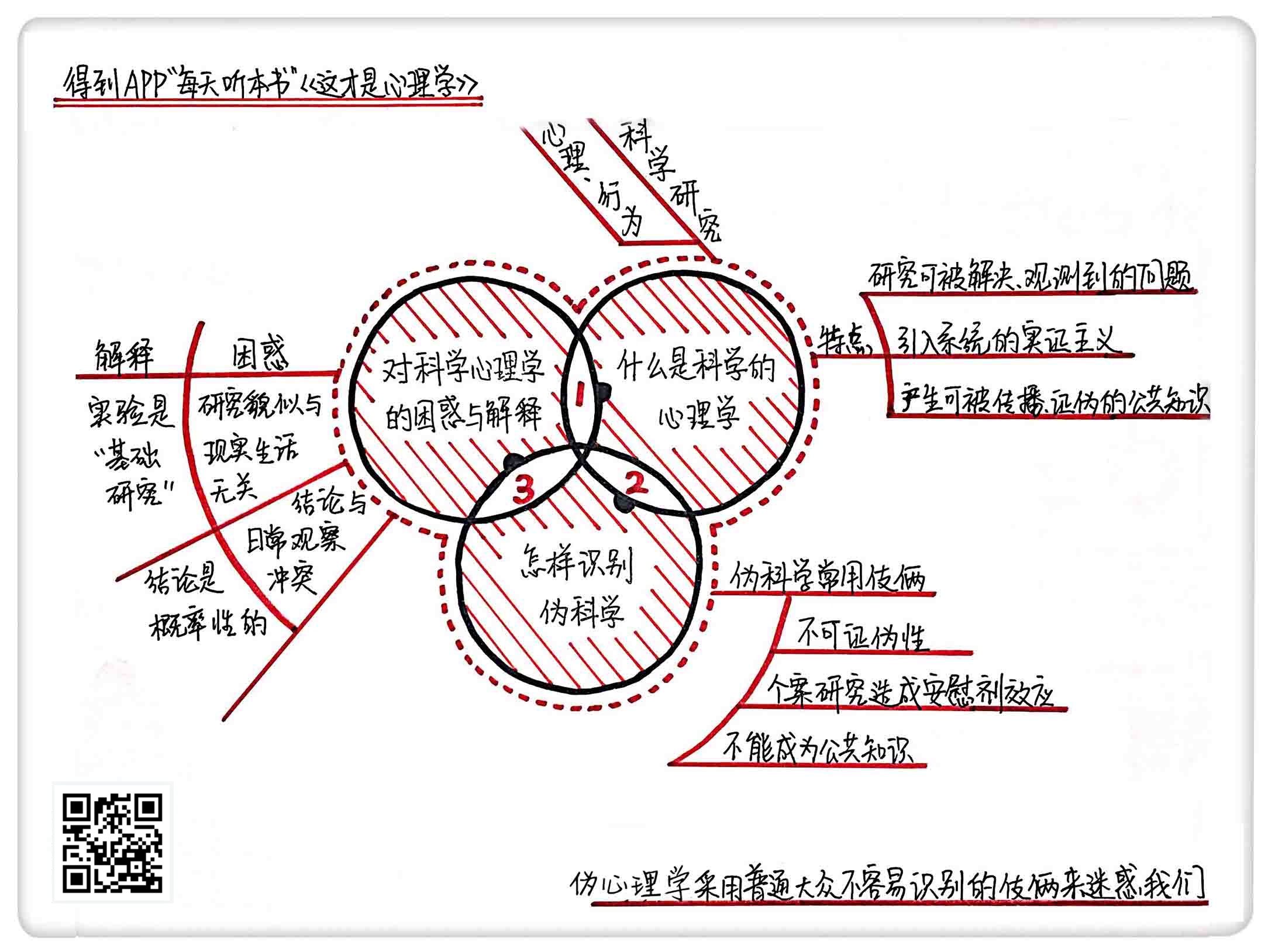

第一,什么是科学心理学;第二,如何识别伪心理学;第三,大众对科学心理学的困惑。

你好,欢迎每天听本书。今天我们要解读的书是《这才是心理学》,这本书的中文版大约有25万字,我会用大约27分钟的时间为你解读这本书的精华:什么才是真正的科学心理学。

这本书的作者是基思·斯坦诺维奇,他是加拿大多伦多大学人类发展与应用学的心理学教授,以前还担任过加拿大应用认知科学的首席科学家,并且在2012年的时候获得了美国心理协会颁发的终身成就奖。斯坦诺维奇写过很多畅销书,比如大家熟知的《超越智商》《机器人叛乱》等。而今天咱们解读的《这才是心理学》这本书,1983年就完成了第一版,出版三十多年来,广受欢迎,被人们称为心理学入门的经典之作,被全球300多所教育机构采用,到今天它已出版到第九版了。

这本书的英文版书名是 How to Think Straight about Psychology,直译成中文是“如何清晰地思考心理学”。这本书第一次被引进到国内的时候,书名被翻译为《与众不同的心理学》,引进到第八版的时候,又改为《对“伪心理学”说不》,到了第九版,中文书名才改为《这才是心理学》。

作者斯坦诺维奇认为,普通大众对心理学其实有很多误解,人人需要更多地了解真正科学的心理学究竟是什么样子的。今天就让我们从三个方面来讨论这个话题:第一,什么是科学的心理学;第二,为什么很多流行的所谓心理学其实是伪科学;第三,人们对科学心理学常有的两个误解。

先看第一条,什么是科学的心理学。

说到心理学,我们很多人其实了解的并不多,甚至会觉得研究心理学久了,自己的心理都会有问题。更糟糕的是很多媒体的报道也是错误的,让人们对心理学的误解进一步加深。比如,媒体会把星座作为心理学话题讨论,甚至把一些超自然现象也归入到心理学范畴,这些其实都是源自于人们对心理学并不了解导致的。

不过,与此同时还有另一种奇怪的现象:如果你问一个人,他知道的心理学代表人物是谁?可能90%的人会回答弗洛伊德。可以说,弗洛伊德和那些在媒体上频频出现的通俗心理学很大程度上定义了公众心目当中的心理学。弗洛伊德的声名远播,极大地影响了人们心目中关于心理学的概念,同时也造就了很多认识上的误区。可是人们并不知道,弗洛伊德的研究方法,已经完全不能代表现代心理学家是如何工作的,例如弗洛伊德的研究没有控制组做对照。

所谓控制组,是说你不能看到一个人天天用电风扇给小树苗吹风,发现半年后小树苗长大了,就证明电风扇吹风有助于小树苗成长。你还得有一个控制组,也就是同样地方的同样的条件再种一棵小树苗,但是不用电风扇吹风,看看小树苗半年后是否一样长大。如果小树苗一样长大,这就说明之前的结论有问题。这就是控制组的作用。而且弗洛伊德还认为一个案例研究就足以证明一个理论是否合理。而这样的研究方法,早已被现代心理学证明是不可靠的。而弗洛伊德基于这些并没有可靠、可重复的因果关系研究,得出了一套复杂的理论构架,似乎能够解释人们的一切行为,然后这些结论却无法被证伪。

因此,在今天,绝大多数现代心理学家并不认可弗洛伊德。比如,美国 APA 也就是美国心理学会当中,只有不到10%的会员认同弗洛伊德的精神分析,而在另一个主要的心理学组织 APS 美国心理协会当中,认可弗洛伊德精神分析的人也不高于5%。那你可能会好奇,既然媒体上讲的这种心理学不是真正的科学心理学,而我们了解的弗洛伊德也不是真正的科学心理学。那什么是科学心理学呢?答案就是心理学是以数据为基础的,用科学方法研究人和动物所有行为的学科,其中最重要的一点就是用科学的方法。

很多人觉得,心理学研究的东西很肤浅,因为我们每个人都有很多关于人类行为的理论,甚至我们日常生活中有很多谚语都是在说明人的行为规律,比如,有奶便是娘、三岁看老等等。但是,现代心理学跳出了个人经验的解读,而是基于一整套严谨的科学规范和标准对人类的行为研究,确保所得的结论是真实可信的。

比如,科学家如果要判断“有奶便是娘”是否正确,不是凭借经验,而是设置实验。他们给一组刚出生的小猴子两个妈妈,一个是有奶的铁丝妈妈,另一个是没奶的毛绒玩具妈妈。实验发现,尽管小猴子要去有奶的铁丝妈妈那里喝奶,但是其他时间它更爱到毛绒玩具妈妈那里获得温暖。因此,心理学家证明,有奶便是娘这个观点站不住脚,情感的因素也很重要。

所以,科学心理学,是建立在科学研究方法基础上的学科。而一旦用科学研究的标准来要求心理学的时候,我们就会发现,有些我们以为心理学在研究的问题,其实心理学并不研究,而我们那些我们以为不是心理学家做的事情,其实心理学在研究。

比如,很多人会问心理学家:人心本来是善良的还是邪恶的呢?那你知不知道我现在心里在想什么呢?心灵的本质到底是什么?它是灵魂吗?还是一种意识状态呢?像这些问题,心理学家基本是无法回答的,更确切地说,这些不是在他们研究范围内的。为什么呢?这是因为科学研究它有一个前提,那就是它研究的问题必须是一个可以实证的问题。可实证的问题是说,你研究的问题,需要能够在真实世界中进行观察,并且对它做出检验。像人性本善或本恶这样的问题,它就不属于可实证的问题,它是哲学的问题,而不是科学的问题。

有人就会说了,你研究心理学连最基本最本质的问题都研究不清楚,那你还怎么去进一步发展你的学科呢?这个问题也是很多人对心理学是否是一门学科最早提出的质疑。这种观点被哲学家波普尔称为“本质主义”,持有这种观点的人认为,你必须从内在本质上对一个事情或者现象做出终极解释,才算是一个好的科学理论。可事实上,科学至少在现阶段并不能对很多终极问题给出回答,甚至未来科学能不能得出终极回答,也不一定。但是这并不代表,在没有终极答案的前提下,科学的研究就没有意义。

比如,在物理学上,地心引力它真正含义到底是什么?地心引力是怎么产生的?为什么两个物体在一起就会相互吸引呢?它的本质是什么呢?其实过去很多年来物理学家根本说不出来,就是今天,物理学家对这个问题也没有一个确定的答案。但是,物理学仍然在不了解引力的终极定义这个前提下,快速地发展,极大地造福了人类。

心理学所处的状况也一样,不知道一些心理现象的本质是什么,也一样可以进行科学研究。事实上,心理科学家不是一个本质主义者,而是一个操作主义者。所谓操作主义者就是说,他们工作是基于可观察到的事实,而这些观测到的事件又是可量化的,他们以此来开展研究工作。

说到这里,我们就可以想到,心理学家为了能够对心理现象进行科学的研究,他们就必须把心理现象进行可操作性的定义。而这么做,心理学家对一些我们日常使用的词汇定义,就与我们生活中广泛应用的定义大不相同。

比如,“焦虑”这个词,大众的一半理解是,我时不时会感觉到不舒服和紧张,但在心理学家那里,他们是不会同意这个定义的,因为不舒服的感受是一个个人体验,没办法被其他观察者知悉,也很难量化。所以,心理学家会重新用可测量的操作来定义焦虑这个概念,比如用调查问卷结果或者生理指标测量的数值等等来定义焦虑。一旦心理学家对一个心理现象或行为进行了具有可操作的定义,并解决了相关的技术细节问题之后,他就可以像物理学家一样,对这个概念进行很多定量的实验和研究了。

听到这里,你可能会奇怪,心理学家也有实验室要做实验吗?答案确实如此。很多人都熟悉一个重要的生理心理规律,叫条件反射。而这个重要定理的发现,就是巴甫洛夫通过做实验研究得出的。在我们很多人的印象里,这个实验就是摇一摇铃铛狗就流口水,但事实上,巴普洛夫的研究要比你想的严谨复杂得多。

他做这个研究时,是专门投入资金设立了一个独特的实验室,确保不受外部噪音等其他因素的影响。并且他开始的研究也不是摇铃铛,而是用节拍器作为条件,通过不同节拍的变化,触发狗的条件反射。更重要的是,他研究狗的口水流出,也不是简单的观察,而是在狗的唇部做小手术开了一个孔,用导管把它的唾液引出,通过精细的测量不同条件下唾液的释放情况,最终才得出条件反射的结论。所以,条件反射这个结论和物理学实验一样是基于大量的实验数据策略之后才得出的结论。

所以,作者一直强调,心理学像物理学一样是一门科学。而任何一个科学有三个特征:第一,它是只验证那些解决的问题;第二,它要应用系统的实证主义,所谓实证主义,意思说要基于可观察的事实进行研究,而不是基于纯粹的思考;第三,它产生的知识是公共的知识,这里的公共知识不是说你把结论发表在论坛上就是公共知识了,而是你的发现是可被重复检验的,可以让别的科学家用同样的方法进行试验并能产生同样的结果。只有可重复的发现,才是公共知识。而现代的心理学也正是建立在这三个要求基础上,才真正快速发展起来的。

而如果用这个标准来衡量市面上广泛流传的很多心理学内容,我们就会发现,很多所谓的心理学其实都是伪科学。市面上流行的伪心理学商品大约分为两类。第一类,就是把自己包装成心理学的伪科学书籍,比如心灵感应、意念移物、轮回转世之类的。这样的内容倒不是心理学家对他们有歧视不进行研究,而是过去很多年的研究都证明这些现象用科学方法研究后,结论都不可靠。这是一类伪科学。还有一类伪科学心理学,是所谓的心理自助类读物。当然,我们不是说所有的心理自助书都是伪科学,但是相当部分的书属于伪科学。比如,一些书是声称自己发明了一些新的疗法,帮你快速减肥、快速结识女朋友等等。这些书籍往往销量非常大,但它们的结论经不起推敲,很多人只是依靠个人的经验或者少数几个病例研究,就声称自己有了突破性的发现。

那为什么这些被作者认为的伪心理学却能流行起来呢?这就是我们第二部分要讨论的话题。

其实,这些并不科学的心理学之所以能流行,是因为他们往往采用了普通大众不容易识别的伎俩。今天就让我们看看他们都有哪些伎俩。首先,第一个常用伎俩就是不可证伪性。也就是说,所谓的研究者提出的理论是根本无法证明真伪的。

比如美国著名的脱口秀节目奥普拉秀,有一期邀请了一个人类潜能研究所的所长来分享他的理论。这个所长说,人的生命进程是和他在家里的出生次序有关的,也就是你是在家排行老大还是老二、老三,会决定人生的命运。台下有一个观众就提问说:我有一个哥哥,他简直就是工作狂,为了工作,妻子呀、孩子呀都不管不顾,他这么看重成功,疯狂工作的原因是什么呢?这个所长就问:你哥哥在家排行老几呢?观众说,老大。所长说,那这就对了。因为一个家庭的所有孩子里,老大被父母寄予的期望和重视是最高的,所以排行老大的人就有了各种愿望和动力,所长把这种动力称为期望上旋的动力。父母对孩子的期望转化成了孩子对成功的变态追求,所以你哥哥产生这个状况的原因是因为他在家排行老大。

这个时候呢,另一个观众提出了不同的意见。他说,所长,我家排行老大的哥哥,父母也给了很大的期望。可是他并不努力,上了一年学就辍学,后来自己跑到了山上,我们最后一次见他的时候他在编篮子,一点追求成功的动力也没有。这是什么原因?所长说:哦,这个很好理解,那是因为你哥哥在这个期望上旋的动力过程中,因为某种原因发生了中断,所以他的潜意识就会抵抗父母对自己的期望,而他的自暴自弃是他这种对抗的表达。

你有没有发现,这个所长提出来的理论就是一个不可证伪的理论。不论实验结果出现了和他理论相符的事实,还是相反结论,他都可以给出解释,横竖都对。这就像我们在寺庙门口看到的“心诚则灵”四字一样,也是一个不可证伪的理论。你不成功就是心不够诚,你成功了就是心诚了。当一个理论无法证明他是对是错的时候,这个理论也就没有意义了。

而这一点也正是现代的心理学家抛弃弗洛伊德理论的关键,因为弗洛伊德的精神分析几乎可以解释一切事情。可也正因为它能解释各种事情,使得它在科学上毫无用处。因为弗洛伊德的理论没法被证伪。一个理论不能被证伪,它就不符合科学的要求。所以,市面上很多的伪心理学其实就是用了这么一个套路,它给自己的观点是左右逢源。一方面解释的头头是道,另一方面却没办法证明他对不对。这是第一种伪心理学常用的伎俩。

第二种伪心理学常用的伎俩,是利用个案研究的证人证词,也就是这个受益者的现身说法。

比如,我们经常看到一些用心理学方法教你治愈抑郁症呀,或者是去帮你减肥呀这样的方法。他们都会用大量的被治疗者来现身说法,讲自己怎么从中受益,自己减肥减了多少斤。类似这样的做法,其实迷惑性是非常大的。我们看到很多人亲身说自己受益了,为什么说这也是有问题的呢?这是因为科学研究当中一个重要的原则,那就是个案、个例的研究其实是不能作为充分的证据的。因为这个过程有安慰剂效应。

什么是安慰剂效应呢?就是说其实他本身可能并没有真正地受到这个治疗的方法,或者是药物的影响,他们只是受到了一些心理暗示,或者说是身体自我机能的调节,最后恢复了。但是可能他们都会把这个原因归因于是这个治疗方案产生了作用。而且出来现身说法的人往往也是被挑选过的,那些使用了这些心理治疗疗法但没有效果的用户,是不会出现在屏幕上的。

美国曾经有一名魔术师叫詹姆斯·兰迪,他就特别喜欢揭发这种骗局。比如,早些年流传很广的一种伪科学理论,叫生物节律。这个理论认为每个人有自己独特的生物节律,而这个生物节律表能预测人们行为。于是,有一次兰迪就在一个广播节目中来验证这个理论。

有一名听众报名参加了这次活动。她坚持记了两个月的日记,把结果和为她量身定做的生物节律表相比较,结果,看到结果她就激动地打来电话说,这个生物节律理论绝对不是假的,因为这个节律表预测自己的实际行为准确率超过了90%。这个时候,兰迪突然说:不好意思,我的秘书犯了一个错误,他给你寄了一份错误的生物节律表,所以,你拿到对比的不是你的节律表。不过,兰迪说没关系,我们再给你补寄一份真正属于你自己的生物节律表,你这次再比较一下吧。结果,隔几天以后,这个听众又打来电话激动地说,哎呀,我自己的这份表格预测效果比上次更准确了。而这一次,兰迪又说,不好意思,我们又犯了一个错误,你第二次收到的其实是我秘书的节律表,根本不是你自己的。

其实,这种生物节律理论,玩的把戏就有点像血型人格,以及星座对人的分类的描述。每个人看起来都像在描述自己,都能找到和自己相符的状况。其实,它本质上就是一个伪科学,是一个魔术中常用的手法而已。甚至兰迪还做过一个有趣的实验来证明,你根本不需要费心思把自己的理论写得让每个人都能找到自己的影子,随便一个不靠谱的理论,其实都能找到支持者给你现身说法。

有一次,他在一个脱口秀节目当中说,他早上开车经过新泽西的时候,在头顶上看到一个橙色的V字形的物体飘向了北方。结果,几秒钟之内,电台的电话就像电子圣诞树般闪电了起来,一个又一个的目击者打电话来证实新泽西这个区域出现了兰迪所描述景象,甚至还有一些人提供了兰迪自己没有看到的细节。而真相是,这个景象只是兰迪自己想象出来,随口编造的。

想想看,如果连兰迪随便编造的一个观点都能找到无数的见证者,更不用说那些很多不靠谱的伪心理学理论要找一堆人来见证他们的理论是多么容易的事情。所以,只用大量的见证人的个案来论证一个观点,是根本不靠谱的,是伪科学的常用伎俩。

伪心理学用的第三种常见的套路是,他们的内容是不能泄露的,不可外传的,而且只有特定的人才能体验到。比如像通灵术,超自然力,就是你们普通人没有的,只有在特定的时间,特定的地点,由特定的人来采取这样的行动才可以。

有心理学家就研究过这种超感官直觉,比如什么通灵术啊,或者千里耳呀,这样的异常事件。可一旦科学家去用科学研究的方法把相关环境严格控制了以后,对方声称的超能力就失灵了。当然,相信超自然能力的人并不会投降,他们说这种超能力是非常敏感,很微妙的,很容易受外部环境影响。因为你们这些怀疑者身上带了负能量,就会影响这个超能力的发挥。你们这些负能量离开了以后,超能力就能恢复。你看,很多所谓的超自然力,最后玩的都是这个套路。可是,一旦他这么声称,就说明他的知识没办法成为公众知识,别人无法重复验证,那么这显然就不是科学研究的对象。

这前面提到的不可证伪性,个案研究,以及不能成为公共知识是这个伪心理学常用的一些伎俩。还有一些其他的因素,比如混淆影响因素的相关性关系,或者实验的操控条件设置不严密等等,都可能让一个不可靠的伪心理学理论看起来很科学。而这些貌似科学的伪科学的观点,往往刺激大众的兴趣点,符合传播学规律,结果反而流行起来。

更有意思的是,当人们面对真正的科学心理学时,又会有很多质疑和误解,这是为什么呢?这就是我们今天的第三个话题,大众对科学心理学的两个误解。

第一个误解是,你们心理学家研究的那些实验有什么用呢?前面提到了心理学像物理学一样,也会在实验室当中做很多实验。很多人就会觉得这些实验看起来好像和现实生活没关系啊,这个实验设置的环境根本不是我们真实生活的环境,所以结论能有什么用呢?比如,有科学家曾经就在黑屋子里面放两盏红灯泡,让人进去以后,研究人眼球的变化。有批评者就会说,这种实验室的情形,我们正常生活中根本不会遇到,我们干嘛要去黑屋子里面看那个红灯呢?和我们生活有什么关系呢?

关于这一点,作者说,其实科学研究分为两种,一种是应用研究,一种是基础研究。所谓应用研究,就是你做的理论研究能够直接转变成提高社会效益的产品。比如研究制作战斗机、轰炸机,那它能立马用到战争上去。而在实验室当中做的很多研究其实是基础研究,不是为了直接拿来应用的,而是试图发现或验证某种基础理论的,有时甚至只是在确认一个理论细节或推论是否可靠。这种基础研究的价值在于,一个基本的理论只有被反复确认无误之后,才能在真正作为可靠的理论武器广泛应用。比如前面提到“巴甫洛夫的狗”的实验,就是一个基础研究,但他得出的条件反射理论,后来成了很多心理疾病治疗方法提出的重要基础。

而我们前面提到的那个在实验室中看红灯的研究结果,在几十年以后,用在了人们对夜盲症的治疗上。更值得注意的是,后来在二战期间,英国飞行员在等待德国希特勒轰炸机的晚上,他们佩戴上了红色的飞行眼镜。之所以佩戴这个飞行眼镜,是因为可以加快眼睛的暗适应过程,而这个结论就是从当年这个小黑屋中的发现发展出来的。所以,科学心理学家那些看起来和生活没什么直接关系的研究,往往在未来会给我们带来一些意想不到的价值。

科学心理学给我们带来的第二个困惑是,它的一些结论常常与我们的亲身经历不一样。比如,心理学老师在课堂上讲一个心理学现象的时候,突然有一个学生站起来说,你说的不对,我家表弟就和你表述的现象完全不一样。你作为心理学家该怎么解释呢?这样的疑惑生活中也经常出现,我们都说吸烟有害健康,当你试图去用这个观点让一个瘾君子戒烟的时候,他可能会说,嘿,你走开点,你看对面铺子里面的老王今年已经80岁了,抽了一辈子的烟。

像这样的问题确实让很多人困惑。为什么你的结论和我看到的事实不一致呢?这个问题的答案是因为心理学,包括社会学,乃至医学往往结论是一个概率结论。它只能预测一个结果发生的可能性,但是并不代表每一个个体都符合这个结论。这就好比我们说男人比女人高,这不代表所有的男人都比女人高,而是从总体来看,男性的身高比女性高。同样的,我们说吸烟有害健康会缩短寿命,也是说总体上而言,吸烟的人会比不吸烟的人寿命低,但是往往会有一些个例和它是相反的。

所以,和很多学科一样,心理学研究的结论是概率式的,样本越大,结论的估计越准确。然而,大多数人很难用概率思维来思考问题,当他们看到一个具体的、鲜活的案例证据时,就把概率信息抛到脑后了。因此,我们要理解科学心理学,就要懂得用这样的统计概率思维来认识心理学的结论。

上面就是今天《这才是心理学》这本书的主要内容,让我们回顾一下全文。

首先,什么是科学的心理学呢?科学的心理学其实就是引用了科学研究方法来研究心理和行为的一门学科。它有三个特点:第一,必须研究那些可被解决,可被观测到的问题;第二,它引入了系统的实证主义;第三,它产生的知识应当是公共知识,可被传播和证伪。

其次,伪科学往往就不具备这样的特点,它有很多手段来迷惑我们。怎么识别伪科学呢?它们有三个常用的套路:第一,它本身是正面说也对,反面说也对,是不可证伪的;其次,它往往用大量的个案研究来论证自己的结论,但可能是安慰剂效应导致的;与此同时,很多的伪心理学它不能成为公共知识的学科,答案总是藏在少数特定人的手里。

最后,要理解科学的心理学还要懂得解释两个困惑。第一个困惑就是,心理学的很多研究看起来和现实生活没关系的事情,好像没什么用。这是因为大部分心理学实验是基础研究,而不是应用研究,它们在确定了重要的基础理论可用之后,会在未来对我们的生活有很大的帮助。第二个困惑就是,心理学的一些结论和我们日常观察会有冲突,这是因为心理学的结论它是一个概率性的结论,只能描述绝大多数发生的状况,但不能在每一个具体的人身上都一一应验。

撰稿、讲述:成甲 脑图:摩西