《路西法效应》 风君解读

《路西法效应》| 风君解读

关于作者

菲利普·津巴多,美国著名心理学家。上世纪70年代,他主持了著名的斯坦福监狱实验。这个实验的结果揭示了情境的巨大力量,可以说让人瞠目结舌,让当时的心理学界不得不重新审视人性的复杂度。

关于本书

本书是菲利普·津巴多的代表作之一。在担任了阿布格莱布监狱虐囚事件专家证人之后,他回顾30年前斯坦福监狱实验的尘封往事,首次通过文字详细叙述了当年实验的细节,以及对实验的分析和思考,这就是《路西法效应》诞生的契机。

核心内容

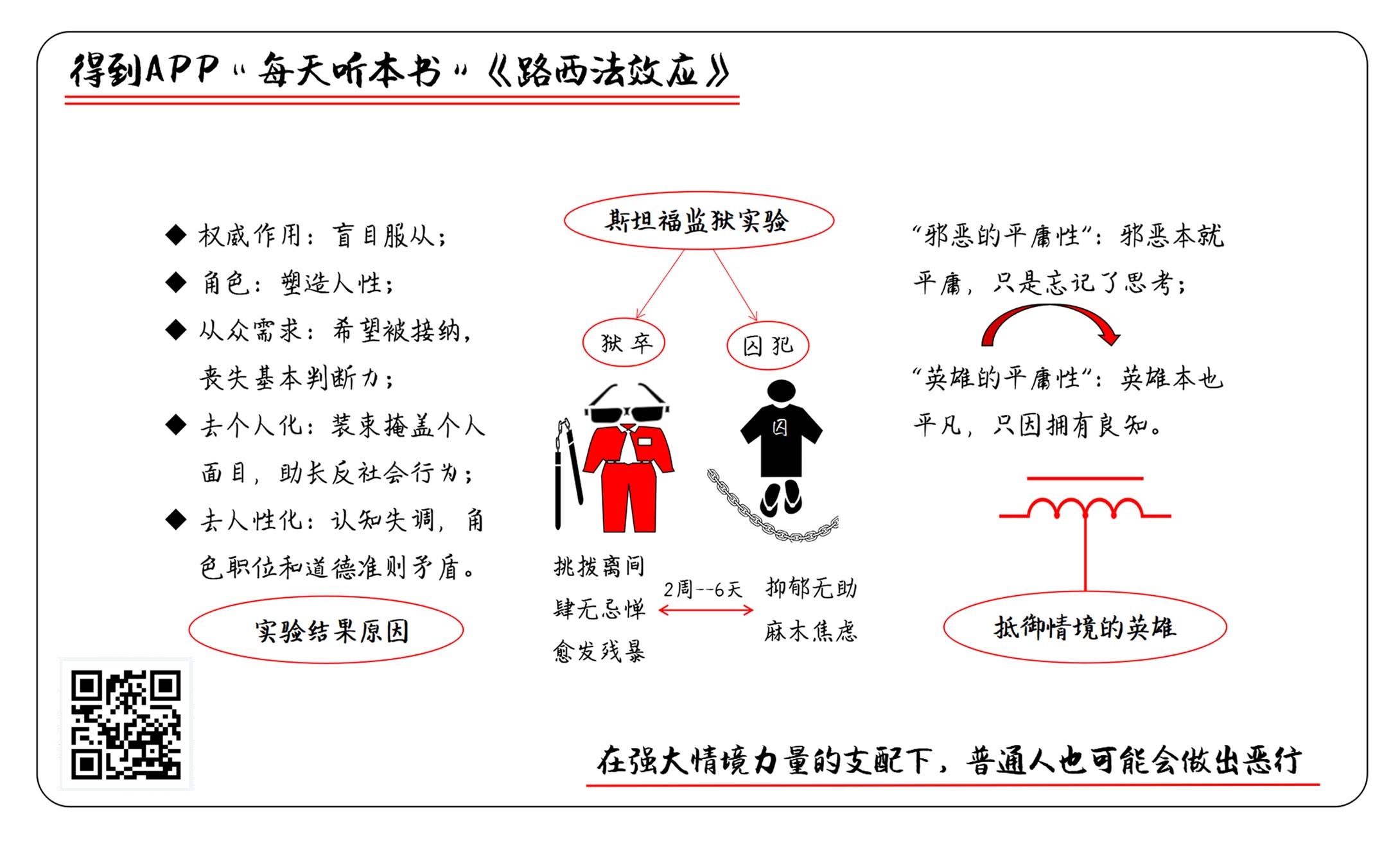

不论是细微还是明显的情境因素都可能支配个体意志,轻易诱惑心智正常的普通人去做出无法想象的坏事,让我们从上帝宠爱的天使路西法堕落成恶魔撒旦,这就是所谓的路西法效应。但作者也认为,虽然我们可能屈从于情境化身恶魔,也一样可以对抗情境成为英雄。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《路西法效应》,这本书的中文版大约50万字,我会用大约25分钟为你讲述书中的精髓:在强有力的系统及情境力量的支配下,一个普通人,即使是好人,也可能会做出恶行。

一开始让我们思考一个问题,一个人犯下恶事、做出恶行,究竟是出于什么原因呢?

对这个问题的回答,有两种最常见的观点。一种认为,这个人之所以为恶是本性使然,他骨子里就是个坏人,或者他心理有问题,比如施虐狂。持这种观点的就是所谓的特质论者。而另一种观点认为,这个人本身并不一定坏,只是因为受到了不良环境的影响和塑造才会作恶,用中国人的老话说,就是近朱者赤近墨者黑。这种看法也叫环境论。

这两种观点的交锋,可以说贯穿了人类关于善恶辩论的始终。到了近代,随着启蒙运动带来思想解放以及理性主义、个人主义的兴起,让特质论在西方开始占据上风,人们普遍认为,人是有理性思考能力、有自由意志的,如果作恶,那也是他个人的问题。但事实真的这么简单吗?比如二战的时候,那些协助纳粹屠杀犹太人的党卫军官和军医,难道都是十恶不赦的坏人吗?环境,或者更准确地说,情境,对身处其中的个人影响到底会有多大?

说到这个问题,在心理学界有一个非常著名的实验,就是心理学家菲利普·津巴多教授在上世纪70年代主持的斯坦福监狱实验。这个实验的结果可以说让人瞠目结舌,让当时的心理学界不得不重新审视人性的复杂度。那这个斯坦福监狱实验到底是怎么进行的?得出了什么结果,又揭示出什么样的深刻内涵呢?就让我们通过这本津巴多教授亲自撰写的《路西法效应》,来一探斯坦福监狱的究竟吧。

我们先说说路西法是谁。路西法是西方宗教传说中的堕落天使,曾经非常受上帝的宠爱,但他过度骄傲,后来背叛了上帝而堕入地狱。在有些说法中,路西法甚至被认为就是恶魔撒旦。那么什么叫路西法效应呢?津巴多教授提出:不论是细微还是明显的情境因素都可能支配个体意志,轻易地诱惑心智正常的普通人去做出无法想象的坏事,让我们从上帝宠爱的天使路西法堕落成恶魔撒旦,这就是所谓的路西法效应。

刚才提到,本书的作者是美国著名的心理学家菲利普·津巴多,在他的职业生涯中,最辉煌的成就就是在1971年主持了著名的斯坦福监狱实验。2004年,伊拉克阿布格莱布监狱发生了臭名昭著的美军虐囚事件,引发全球舆论关注。虐囚事件和斯坦福监狱实验这两者之间有很高的相似性,于是津巴多教授应邀担任了虐囚案的专家证人。也正是以此为契机,他在时隔30多年后回首斯坦福的尘封往事,首次通过文字详细叙述了当年的实验细节,这才有了这本《路西法效应》。

那么介绍了本书的写作背景和作者的情况,我就从以下三个方面来讲解这本书的重点内容:首先,通过斯坦福监狱实验的来龙去脉,我们来了解一下情境力量的巨大作用;第二,我们从多方面切入,剖析斯坦福监狱实验结果背后的原因;最后,我们来探讨一下,我们个人能不能对抗这种情境的力量。

我们先来看看第一个重点:详细叙述当年斯坦福监狱实验的来龙去脉。

首先的问题是,津巴多教授为什么会想要进行这样一个实验?大背景还是上面说的特质决定论和情境决定论之争。这个实验不是孤立的,之前已经有一系列实验证明普通人在权威的压力下也会做出坏事,但津巴多认为,很多时候并没有看得见的权威逼你做什么,人们之所以做出坏事,是因为他们所处的情境和他们扮演的角色。那怎么证明这一点?就自己创造出一个情境来嘛。而监狱这个权力界限分明的场景,是一个极佳的模拟实验对象。有了这个构思,当时在斯坦福大学任教的津巴多就开始着手准备了。

他在当地报纸上刊登广告,征求男性志愿者参加一次为期两周的关于监禁的心理学研究,每人每天可以得到15美元的报酬。这在当时也算是一笔不错的酬劳了,特别是对于那些没有收入的大学生来说,不就是两个星期呆在房间里不出门嘛,这钱挺好挣的,所以报名的人还不少。然后,实验人员通过调查,在应征者中筛选出相对正常的24个人作为实验对象。什么叫正常呢?就是身体和精神都表现健康,没有犯罪史,也没有反社会人格或者精神病什么的,这主要就是为了排除先天特质的影响。

这样的24个人被随机分成两组,一组扮演狱卒,一组扮演囚犯。特别要注意这个“随机”,也就是模拟监狱里的狱卒和囚犯一开始其实没有分别,都是20岁左右的大学生,他们的角色是用抛硬币这样的方式来决定的。然后实验方和这些被挑中的实验者签订合约,告诉他们试验期间暂时剥夺他们的基本权利,当然最低程度的饮食和居住条件是提供的,然后就让他们在家等待实验开始。

实验开始的时候,津巴多教授又耍了一点花样,他得到了当地警察局的帮助,由正规的警察对这些作为囚犯的实验对象进行了逮捕,然后再把眼睛蒙起来送到模拟监狱,也就是斯坦福大学心理学大楼的地下室。这样做就是要让他们体会成为囚犯后丧失的普通人身份感。囚犯被带到模拟监狱后,会被要求脱光衣服,面向墙壁站着,然后给他们喷号称可以去除虱子的药粉,这想必不是什么愉快的经历。至于每个犯人的囚服,其实就是印着号码的宽罩衫,没有裤子,没有内衣,穿这样的衣服,一不小心就会春光乍泄。脚上穿的是塑胶拖鞋,脚踝上扣着锁链,不断提醒他们,自己现在是在坐牢。真的监狱还会给囚犯剃光头,模拟监狱不行,就给他们戴上用丝袜做的制服帽,目的是一样的,就是消灭个人的特色,让所有人看起来都只是监狱里默默无闻的一个普通囚犯。

囚犯是这样,那狱卒呢?待遇就大不一样了。他们穿制服,配警棍,还戴着银色反光太阳镜,一副大老爷的做派。在监狱里,狱卒只叫囚犯的编号,比如9527,而囚犯要称呼狱卒“狱警先生”。一切的一切,就是让一方觉得自己没有权力,而另一方觉得自己大权在握。那么,在之后的实验过程中,这两组原本没有分别的年轻人之间会发生什么事呢?

实验第一天,大家对新角色还不太适应,囚犯的表现比较自由散漫,嘻嘻哈哈,甚至不服从狱卒的命令,而狱卒一边进入角色就要快得多了,为了建立自己的权威,他们无师自通地学会了一整套惩罚体制:比如大半夜把你叫起来,强制报数。你报不好?那就体罚做俯卧撑和青蛙跳。你不服?那就去打扫厕所,干不好的话不给你吃饭,还没收衣服、没收床垫,让你没法好好睡觉。如果你还敢反抗,那还有灭火器和小黑屋等着你。总之一句话,整到你服。而当狱卒发现自己手上的权力这么好使、这么给力的时候,他们设计出的惩罚措施就越来越肆无忌惮了。

听到这你也许会问,那囚犯为什么不联合起来对抗狱卒呢?一开始,确实有犯人站出来对抗权威,拒绝服从命令,甚至煽动叛乱,但是狱卒也学会了挑拨离间,比如让表现好的犯人享受特权,然后又把叛乱分子分成两拨,给其中一拨好吃好喝,让另一拨人怀疑这些同伴是不是卖友求荣了,结果囚犯之间的信任被摧毁了,狱卒的权威被进一步巩固。这一切和真正监狱里狱卒的做法一模一样。

在这样一个折磨人的环境里,仅过了36个小时就出现了第一例精神崩溃,以致于不得不将他提前释放。在之后的几天里,又有好几名囚犯出现严重的应激反应,比如身体不适、极度抑郁、哭叫、愤怒和强烈焦虑,一共有5名囚犯被提前释放。而剩下的犯人,都变得麻木不仁,逆来顺受,完全接受了自己的犯人身份。这段时间里,津巴多曾经问过所有犯人,是不是愿意放弃报酬来获得提前假释的机会,结果大部分人都不想干了,只有两人不愿意。然而诡异的是,即使是说愿意的囚犯,当津巴多告诉他要由实验人员讨论后再决定时,居然也乖乖服从指示回到了囚室。他们已经完全入戏了,忘了自己只是参加一个实验,只要自己说不愿意,可以随时离开。

而狱卒这边却是渐入佳境,惩罚方式也更加残酷。比如,在犯人做俯卧撑的时候把脚踩到他背上,甚至让犯人彼此模仿同性恋的性行为。到这个地步,整个实验已经走向失控。当时津巴多的恋人克里斯蒂娜也是一位心理学家,在她的说服下,津巴多教授终于察觉到事态的严重性,并在第六天提前结束了这个原本计划持续两周的实验。听到实验结束的消息,囚犯们的态度是:噩梦总算结束了!而狱卒们好像还有点意犹未尽,他们觉得自己扮演狱卒很成功,控制囚犯让他们洋洋自得,而如今要放弃这权力,还有点舍不得呢。

上面就是这本书的第一部分内容:通过对斯坦福监狱实验的回顾,揭示了情境的巨大力量。原本并无分别的两组实验对象,在短短六天后已经找不出任何共同点,一群人变成了茫然无助的囚犯,另一群人则变成了以惩罚羞辱犯人为乐的残暴狱卒。

对此,我们不禁要问,模拟监狱的情境究竟是怎么把原本的好人变成恶魔的?接下来的第二个部分中,我们就要从各方面去探究造成斯坦福监狱实验结果的心理原因。

斯坦福监狱实验揭示出的第一点就是权威的巨大作用,以及普通人对权威的盲目服从。如果一个权威命令你去做明显有悖道德、伤害他人的行为,你会照做吗?很多人会说,我肯定不会。但实际情况又怎么样呢?

在斯坦福监狱实验之前,也有学者进行过一系列权威顺从实验,其中最著名的就是米尔格伦电击实验。他征集了年龄各异的实验对象,假设你也是其中一名。当你来到实验室时,接待你的是一名身穿灰大褂的心理学家,神情严肃,高深莫测。他告诉你,你参加的实验,目的是为了测试学习效果与惩罚的关系,你担任教师的角色,另一名实验对象担任学生。学生和你分处两个房间,但是你可以通过对讲机听到他的声音。然后由你开始向学生提问,如果他答错了,就要按下仪器上的按钮来施加电击,电压以15伏递增,最高电压是450伏。当然,其实没有人真的被电击,那名学生只是演员,负责故意答错题并假装尖叫。

一开始,学生的表现似乎不错,但很快就开始答错题,于是你就按下电击按钮。随着错误越来越多,电击强度不断升高,开始超过安全范围,于是学生开始尖叫、哀号,说自己的心脏出了问题。这时候你可能就坐不住了,怕真的把人电死,要求中止实验,可是实验人员不让,他提醒你已经签了合同,而且出了意外实验方会负责。于是实验继续,等电压到了300伏,另一个房间的学生已经没了声息,提问也不回答,你会怀疑他是不是已经休克,甚至已经死了,但是实验人员却说,沉默也代表答错,还是让你继续增加电压,直到恐怖的450伏。现在问题来了,你觉得有多少人会一路电击到最后?

你肯定会说,如果是我,绝不会乖乖照做,昧着良心伤害别人。米尔格伦事先也征求了40名专家的意见,他们一致估计只有1%的人能坚持到最后,可结果表明,所有的专家都错了,而且错得离谱,坚持施加电击到最后的人竟然高达65%。这个堪称震撼的结果说明了一件事,就是即使受到道德良心的约束,普通人对权威的盲从依然可以让他们做出可怕的事。

你可能会觉得,电击实验是因为有个专家在那当权威,人才会不自觉地服从,但斯坦福监狱实验里并没有这样一个发号施令的权威啊,其实,权威并不一定是公开的、有形的,也可能是无形的,比如规则、树立榜样、归属和认同感等等,斯坦福监狱所创造的情境中就充斥了这样的无形权威。这个模拟系统通过专制的规定,剥夺了囚犯的基本权利,又赋予狱卒绝对的权力,让他们把自己对囚犯的伤害正当化。这些规定塑造了角色,而一旦参与实验的人认同了自己扮演的角色,这个角色的职责就会内化成他的一部分。

书里提到,实验中表现最为暴虐的酷吏赫尔曼,原本也不过是穿着休闲服的普通学生。津巴多的恋人克里斯蒂娜来参观监狱时,曾在监狱外面碰到这个赫尔曼,觉得他是个彬彬有礼的好人,可一旦穿上制服,拿起警棍,他就完全变了一个人,他对囚犯发号施令,大声吼叫,想尽办法羞辱他们。这就是特殊情境下角色对人性的塑造力。

对此你可能仍有怀疑,虽然权威、规则和角色塑造的力量这么强大,但这些参加实验的学生并不是心智不健全的人,也不是什么反社会主义者,他们都有理性判断能力和道德标准,为什么在实验中这些准则都不起作用了呢?对此,津巴多教授也有深入的分析。

首先,让这些道德准则失效的,是人的从众需求,希望融入某个群体,被这个群体接纳以获得安全感和归属感。人类社会本来是建立社群和家庭纽带的基本需求,但在邪恶的情境之下,却会转化为对不合理规则的服从。不要小看了群体的力量,有时候为了被群体接纳,我们会丧失基本的判断力。

在米尔格伦实验以前,还有一位心理学家做过一个从众实验。假如你是实验对象,他会让你看一张卡片上三条长度不等的线段,并从这三条线里找出跟另外一张卡片上的线长度一样的那条。参与实验的有8个人,但其实前面 7个人是冒充的,真正的实验对象只有你一个,但你并不知情。其实线段长度的差异很明显,一开始大家也都答对了,可渐渐地,有些不对劲了,有时候明明应该是最长的那条线和另一条一样,可其他7个人居然都说最短的那一条才是一样的。然后轮到你回答了,这时候其他7个人齐刷刷地看着你,让你感到压力山大:是自己眼花了吗,可明明没错啊?那么,是坚持己见实话实说,还是屈从群体的压力,求得一致呢?实验结果表明,受试者中高达70%的人都会屈服于从众压力。要知道,这8个人甚至都不是真正的群体,而且这个实验还是在个人主义和独立精神至上的美国做的。

刚才我们说了从众需求是让人失去道德判断的一个因素,此外,斯坦福监狱实验的另一个关键,就是通过装束来掩盖个人面目。

狱卒穿统一制服,戴银色反光太阳镜,于是他们觉得自己的真实身份被掩盖了,这种做法被心理学家称为去个人化,它增强了个人行为的匿名性,也就助长了暴力和反社会行为。关于这一点,最明显的例子就是互联网了,很多人在网络上的言论,都会表现出和日常生活中截然不同的攻击性和侵略性,正是因为仗着别人不知道他是谁。在戈尔丁的著名小说《蝇王》中,一群孩子只是通过在脸上画面具,就从循规蹈矩的男孩变成了无恶不作的小野兽,这也是去个人化的作用。

在斯坦福监狱,囚犯的服装也是统一的,但他们的衣服是笨拙而不合身的罩衫和锁链,这是一种社会架构,用服装的差异突出狱卒的绝对权力和囚犯的无力。而这种心理上的感觉一旦确立,就会成为信念,并形成无意识的自我强化和自我实现。比如著名的罗森塔尔实验中,实验者随机挑选了学校里的一些孩子,然后让他们的老师相信这些孩子是优秀儿童,结果这些孩子的成绩居然真的进步了,这就是皮格马利翁效应。用我们的老话来说就是,说你行你就行,不行也行;说你不行你就不行,行也不行。在模拟监狱中的犯人就遭受了这样的负面强化,加深了他们对犯人角色的认同,甚至没有人主动要求中止实验,获得释放。

到了这时,你可能还是有一点想不通,这些邪恶狱卒面对的囚犯是和自己一样的普通同龄人,他们又没有真的犯罪,怎么下得去手呢?他们的良心不会痛吗?确实,狱卒的做法会让他们遭受良心的煎熬,产生严重的认知失调。意思也就是说,他们的角色职责和自己的道德准则产生了矛盾。这时候,另一种心理机制开始发挥作用,来缓解这种认知失调,那就是不把这些囚犯当作自己的同类看待,他们只是一些肮脏、下贱、犯了错必须进行纠正的败类而已,所以怎么对他们都无所谓,这就是去人性化。在斯坦福监狱,囚犯们失去自由和隐私,囚服和编号又剥夺了他们的个人身份意义,而在真实的监狱中,往往会剥光囚犯的衣服,让他们赤身裸体好像畜生一般,在开篇我们提到的伊拉克监狱虐囚案中,那些施虐的军人也是这样做的。

津巴多的同事、另一位心理学家班杜拉,也做过一个改进版的电击实验。他发现,如果给被电击的人贴上禽兽、烂人之类的标签,那么实验对象对他们的电击就会更加不留情面。这种伎俩在战争中是最常见的。二战中,纳粹就把犹太人抹黑成害虫,越战中美军屠杀越南村民时把他们看成贱种。也就是说,只要不把对方当人看,你就可以不用有道德负担了。班杜拉把这种情况称为道德脱钩。在斯坦福监狱,我们也能观察到这种心理机制的存在。

不要以为这只是实验室里的模拟,实际上这样的邪恶情境也一样会在现实中再现。例如,伊拉克虐囚事件中的许多心理机制,都和斯坦福监狱实验有高度相似性。津巴多教授为什么要在时隔30多年后重新撰写这本书呢?就是因为在参与虐囚案调查后,让他更切实地体会到了情境在现实中巨大的塑造力量,并让他进一步思考:是什么创造了这些让好人作恶的情境?他的答案是,创造具体情境的力量来自系统。在虐囚案中,这个系统就是美国军方、政策制定者甚至行政高层,正是他们的姑息纵容、疏于管理、漠视人权,才让底层士兵可以为所欲为,最终犯下恶行。也正因为整个系统的病态,所以其创造的负面情境不会是孤例。果然,在阿布格莱布监狱事件后,各类大大小小的虐囚案不断被曝光,而这,就是明证。在书里,津巴多干脆用文字设立了一个虚拟法庭,把包括当时的国防部长拉姆斯菲尔德、副总统切尼乃至总统布什一票人统统送上了被告席,也算大快人心。

以上是本书的第二部分内容:通过对斯坦福监狱实验的解读,我们发现了一系列复杂的心理机制,它们在负面情境中的共同作用,导致了实验对象做出平时不可能做出的邪恶举动。

在这趟人性之旅的最后部分,在经历了对恶的揭露后,津巴多教授也给我们带来一点光明,让我们怀着对善的期许,呼唤能够抵御情境影响的英雄。

回顾整本书,讲的多数是人怎样在邪恶的情境和系统的唆使下做出恶行。纵观人类的历史,违背人性的悲剧总在不断上演,纳粹集中营屠杀、南京大屠杀、卢旺达大屠杀、越南美莱村大屠杀、智利大屠杀……对此你可能会想,如果我处在这样的情境下会怎么办呢?也许你的第一反应是,我和这些人不一样。但是作者却告诉你,这不是你的特有想法,实际上大多数人都是这样想的。我们都会以为自己与众不同,觉得自己会是个善良的狱卒、敢于反抗体制的囚犯,更可能是一名英雄,这就是心理学上所说的自利偏向。实际上,我们都不过是普通人,在那种邪恶的情境之下,也一样有可能做下恶行。这就是本书向我们揭示的人性为恶的可能。但那些犯下滔天罪行的人,并不是生来就是恶人。

比如有一个名叫艾希曼的纳粹战犯,他在二战中专门负责屠杀犹太人。学者阿伦特对这个战犯进行了详细的考察研究,却发现他从任何意义上来看都只是一个平庸的普通人而已。阿伦特由此提出了“邪恶的平庸性”,也就是说,邪恶本身有一个特点就是平庸。这种平庸性和正常性其实最可怕,因为它在最平凡的人中间滋长,也是最普通的人来付诸实行,在那种情境之下,他们不知道或者不觉得自己做错了,他只是服从于情境而放弃了思考。

但是津巴多教授也提醒我们不要忘记,这个世界也一样有不向情境之恶屈服的人,有为了内心的信念而挺身反抗不公的人,这些人被我们称为英雄。说到英雄,我们往往又会陷入特质论的老调,认为英雄之所以成为英雄,是天生不凡,是天赋异禀,就好像神力无穷的超人,但事实上,当我们回顾那些现实中被奉为英雄的人,比如黑人民权领袖马丁·路德·金、南非前总统曼德拉,还有不抵抗运动的发起人圣雄甘地,你会发现,在被人称为英雄前,他们其实也只是普通人,甚至在成为众人心中的英雄之后,他们也拒绝把自己视为英雄,而只是认为自己做了每个有良知的人该做的而已。曼德拉就曾说过:我不是什么圣人,只是因为处于非常的环境中才变成领袖的平凡人。他的话向我们生动地说明了,如果邪恶可以来自平庸,那么英雄也一样可以出自平凡。这就是英雄的平庸性。

因此,人的平凡性其实是中立的,如果书的前几部分旨在引导你承认,身处邪恶的情境下你也可能会助纣为虐,那么现在你是不是也应该接受,自己也一样可能成为英雄呢?也许你觉得,成为英雄终究有些遥不可及,但只要你相信,英雄之举不是什么稀有的特质,而是每个人都具有的人性,相信我们每个人其实都是等待中的英雄,那么当我们面对情境和系统的强大压力时,我们便离英雄更近了一步。

在斯坦福监狱实验中,尽管狱卒一再威胁,也仍然有犯人不愿意辱骂自己的同伴,也有通过绝食来反抗狱卒的人,甚至实验的提前结束,也是同样身为心理学家的克里斯蒂娜挺身而出反对她的同僚甚至男友换来的。他们的行为,难道不是一种英雄之举吗?所以,在面对邪恶情境时,如果你能坚持自己的独立性,不屈从于虚假的权威,如果你能贯彻自己的责任,不为了自我正当化而文过饰非,或是为了虚幻的安全感而选择逃避,如果你也能挺身而出对不公正的系统大胆说不,那么,你也一样会是平凡而又不凡的英雄。

说到这,《路西法效应》的重点内容就为你介绍得差不多了,下面来为你简单总结一下。

首先,我们详细回顾了斯坦福模拟监狱所设置的情境,如何使原本并无分别的两组实验对象在短短六天后变得迥然不同。

其次,权威服从、角色扮演、从众等多种心理机制的共同参与,导致了路西法效应的产生。

最后,我们提到了为善为恶只在一念之间,我们可能屈从于情境化身恶魔,但也一样可以对抗情境成为英雄。

撰稿:风君 脑图:刘艳 转述:杰克糖

划重点

1.通过对斯坦福监狱实验的解读,我们发现了一系列复杂的心理机制,它们在负面情境中的共同作用,导致了实验对象做出平时不可能做出的邪恶举动。

2.如果你也能挺身而出对不公正的系统大胆说不,那么,你也一样会是平凡而又不凡的英雄。