《论人的成长》 风君解读

《论人的成长》| 风君解读

关于作者

作者卡尔·罗杰斯,是人本主义心理疗法的开创者和主要代表人物,被称为“人本主义心理学之父”。他首创的“来访者中心疗法”“无条件积极关注”等心理咨询与治疗技术,对心理学、教育学、管理学等各个领域都带来了深远影响,至今魅力不减。

关于本书

《论人的成长》这本书是罗杰斯晚年的代表作,也是他最畅销的著作。书中通过对他个人经历的回顾,归纳了他独特的心理治疗理念,乃至基于这种理念形成的人生观和哲学观。全书保持了罗杰斯的一贯风格:真诚坦率,朴实无华,却又不时透出智慧的闪光。

核心内容

每个人的内心都蕴含着认识自我、发展自我和改变自我的丰富资源与巨大潜力,只要营造出支持性的心理氛围,就可以充分调动这些资源,这样不仅能够帮助治疗心理疾病,还能实现人的全面成长。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书是《论人的成长》。这本书是一本心理学名著,作者是心理学家卡尔·罗杰斯。在这本书里,罗杰斯指出,每个人的内心都蕴含着认识自我、发展自我和改变自我的丰富资源与巨大潜力,只要营造出支持性的心理氛围,就可以充分调动这些资源。这样不仅能够帮助治疗心理疾病,还能实现人的全面成长。

曾经有一个短片在网上广为流传,内容大概是这样的。拍摄者找了几个普通人,让他们估计自己的手机通讯录里有多少联系人,给出的答案从一两百到三五百不等,可实际一看,基本都不低于一千。这大概是现代人的常态吧,不信你可以看看自己的手机里是不是这样。接下来,拍摄者让这些人删除通讯录里那些不会主动联系的人,那些不考虑工作和应酬,就基本不来往的人,结果一千多人的列表,就只剩下二三十个了。然后,如果除去家人,真正能够说说心里话的朋友又有几个?参加测试的人,基本都只剩下了两三个。而即使是这些可以交心的朋友,上一次打电话聊天,也往往是半年甚至更长时间以前了。

从这个意义上来讲,生活在网络社交时代的我们,表面看上去每天热热闹闹,线上线下聊个不停,各种应酬不断,可实际上我们的内心却是孤独的。与这种孤独感相伴的,是抑郁症、神经症、自杀倾向等各种心理疾病的增加。

而在人本主义大师罗杰斯看来,现代人的孤独,其实是由于缺乏真正的沟通。他在《论人的成长》这本书里就提出,真正的沟通,并不仅仅是言语上的回应,而必须伴随着深度倾听和心对心的沟通。在心理治疗中,治疗师即使只是认真倾听,别的什么都不做,也可以给来访者带来变化,帮助他克服孤独感和心理问题,甚至实现内在的成长。

这本书的作者卡尔·罗杰斯,在心理学界称得上大名鼎鼎,他是人本主义心理疗法的开创者和主要代表人物,被称为“人本主义心理学之父”。说起人本主义心理学,可能你还不太了解,所以这里再多说两句。这个学派,兴起于上世纪五六十年代的美国,以马斯洛和罗杰斯两位杰出心理学家为主要代表,他们的理论强调人具备自我调整和自我完善的能力,强调人的正面价值。认为心理治疗师的任务,就是营造合理的心理氛围,实现人的自我激励,激发他们的内在潜力,也就是一种“以人为中心”的心理疗法。

学派创立以后,发展迅猛,被称为“心理学界的第三势力”,在心理治疗领域。人本主义与弗洛伊德的精神分析、斯金纳的行为主义分庭抗礼,形成“三分天下”的局面。比起精神分析、行为主义,人本主义可以说是十分接地气的心理流派,没有很复杂的人格模型,也不怎么做心理实验,而是立足于心理疗法本身。至于罗杰斯更是一位实干派的大师。他首创的“来访者中心疗法”“无条件积极关注”等心理咨询与治疗技术,说起来都简单明了,毫不复杂,却对心理学、教育学、管理学等各个领域都带来了深远影响,至今魅力不减。罗杰斯一生积极致力于将其理论应用于团体体验,特别是在他的晚年,仍不辞辛劳奔走于世界各地,在世界各地建立了许多沟通小组和跨文化工作坊,还促成了17个中美洲国家高层行政人员组成的冲突解决工作坊。通过很多国际活动,为解决文化冲突和种族矛盾进行了卓有成效的探索。这也让他声名远播,甚至还曾获得过诺贝尔和平奖提名。

《论人的成长》这本书是罗杰斯晚年的代表作,也是他最畅销的著作。书中通过对他个人经历的回顾,归纳了他独特的心理治疗理念,乃至基于这种理念形成的人生观和哲学观。接下来,我就从三个方面,来为你介绍这本书的核心内容。

第一,从作者本人的成长和从事医疗行业的经验出发,指出沟通中的重要因素。

第二,将这种个人经验进一步上升到理论高度,提出“个人中心取向”。

第三,讨论如何实现个人中心取向,并将其运用到心理治疗以外的领域,尤其是人的教育领域。

我们先从第一个内容说起。罗杰斯是经历了什么样的个人成长历程,才会踏上人本主义心理学的道路呢。

罗杰斯在书里提到,他小时候,家里宗教氛围浓厚,家规森严。在这种环境下成长的小罗杰斯,自然也养成了一套非常刻板的基督教价值观。当时年轻人的主流行为和社交方式,比如玩扑克、看电影、抽烟、喝酒、跳舞,在他们家都不被允许,他也把这些视为怪异行为,离得远远的,很有点“出淤泥而不染”的感觉。对自己的同龄人,罗杰斯也有意无意的保持这种高冷疏远的姿态。但这也让他在整个小学和中学阶段都没有交到什么朋友,缺乏社交能力。

长大以后,再回顾自己的童年,罗杰斯发现,他当时严格遵守的原教旨主义价值观,其实只是父母投射在他身上的,他自己并不知道对错。而因此形成的独来独往的性格,其实只是一种自我正当化的手段。其实从中学阶段开始,他就开始意识到自己内心其实渴望亲密关系,渴望陪伴和交流,但是父母的态度还有环境的阻碍,都使他没有机会发展亲密的人际关系。比如他经常转学,没有在同一所学校待过两年以上。他甚至认为,自己的一些科学兴趣,比如观察和饲养飞蛾,其实就是为了补偿亲密关系的缺乏。

这种状况一直持续到他的大学。在那里,他遇到了一群志同道合的朋友,他们一起外出游玩、分享话题、讨论生活,这让罗杰斯第一次发现拥有朋友的重要性,堪称他人生中的一个转折。在大学,他不但交到了朋友,也开始和女生约会,并认识了后来成为他妻子的海伦,第一次经历了真正包含关心、亲近乃至爱的人际关系。在大学,他也对自己以往的宗教价值观产生了怀疑,最后改变了自己原来成为牧师的志向,而是转投心理学。他为什么会对心理学产生浓厚兴趣呢?据他自己分析,这也是源自自己早年的孤独,让他渴望和别人建立亲密的关系。而心理治疗访谈恰恰满足了他的这种渴望,能够在短时间内提供一个与人亲密沟通的机会。

不过从事心理治疗行业对他也不是一帆风顺的。一开始,他也受到当时流行的心理治疗观念影响,认为治疗师应该表现专业,也就是说要通过病人个体的经历、智商和人格等特征数据,对个体的行为进行诊断。整个过程要客观,应该和受治疗者保持相对疏远的关系,只是把他们当作分析对象就行。他甚至把这种诊所比作汽车修理厂:病人有问题,来获得专业诊断,然后医生给予建议,告诉病人如何改正。可是在行医的过程中,他的看法逐渐改变了。他发现如果只是把病人当作客观对象看待而给出建议,那这些建议未必都有效果,有些病人在听到医生诊断后,反而拒绝继续治疗。这是为什么?

结合自己早年的经历,罗杰斯意识到,要帮助来访的接受治疗者解决问题,你就不能仅仅把他当作一个客观对象来看待,而是把他当作一个人,和他建立关系,赢得他的心才行。那具体怎么做呢?这时有一个病例彻底改变了他的治疗方法,让他在多年后仍然记忆犹新。

当时一位母亲带着自己行为不良的儿子来诊所寻求帮助。通过测试,他认为母亲对儿子的拒绝是儿子行为不良的关键原因,所以在后面的访谈中,他想方设法帮助母亲发现自己对儿子的拒绝心理,可是都没有效果。十几次访谈后,他已经打算放弃并停止治疗了。可就在最后一次访谈中,母亲在离开前突然问他,是不是也可以为成年人进行咨询。当他给出肯定的回答后,这位母亲开始一股脑倾吐自己的生活问题,比如她和丈夫之间的矛盾等等。这时的罗杰斯完全懵了,不知道该做什么。本来是咨询孩子的行为问题的,怎么变成妈妈自己的诉苦了?他唯一能做的只是倾听。可恰恰是倾听成为了关键。几次这样的访谈之后,这位女士和她丈夫的关系得到了改善,因为她自己变得更加真诚了,而且她儿子的问题行为也逐渐消失了。

这次极具转折性的治疗经验,让罗杰斯茅塞顿开。他从此意识到,对心理治疗师来说,最重要的并不是什么专业姿态,也不是居高临下地让来访者理解自己的诊断,而是建立和来访者的深度沟通,建立一种亲密的人际关系。在之后的临床实践中,他不断发展和完善自己的治疗方法和理论,并提出了著名的“来访者中心疗法”。

这种疗法的关键,顾名思义就是认为来访者本人才是治疗的中心,治疗师其实只是起到引导的作用,通过建立积极的沟通和良好的氛围,让来访者实现自我理解和自我治愈。在这个过程中,治疗师切忌过多进行干预,有时候仅仅是倾听,就能让前来求助者的心理状态有所改观。罗杰斯发现,当他认真地倾听某人,并真正听到他的心声,而不仅仅是表面敷衍,就会给来访者带来一系列积极变化,让他感到开心、满足和感激,并愿意交流更多关于自己的情况。这种倾听越深入,带来的影响就越大。很多来访者在意识到自己的表达得到深层倾听后,甚至连眼眶都湿润了。罗杰斯认为这是开心的泪水,就好像在说“谢天谢地,终于有人懂我了”。

对此,罗杰斯指出,很多现代人其实都生活在自己构筑的牢笼中,他们因为害怕外界的伤害,或者太过在意他人的评价而选择囚禁自己,不对外表露自己的感受,但其实他们的内心无比渴望沟通和关爱。这就是现代人越来越孤独的原因。而通过深度聆听,你就能捕捉到从这个牢笼中传出来的求救信号,并用积极的回应来带他逃离孤单的牢笼,重新成为真正的人。这个过程中,不仅来访者的心理问题可以迎刃而解,他的自我发展和成长能力也会得到提升和丰富。

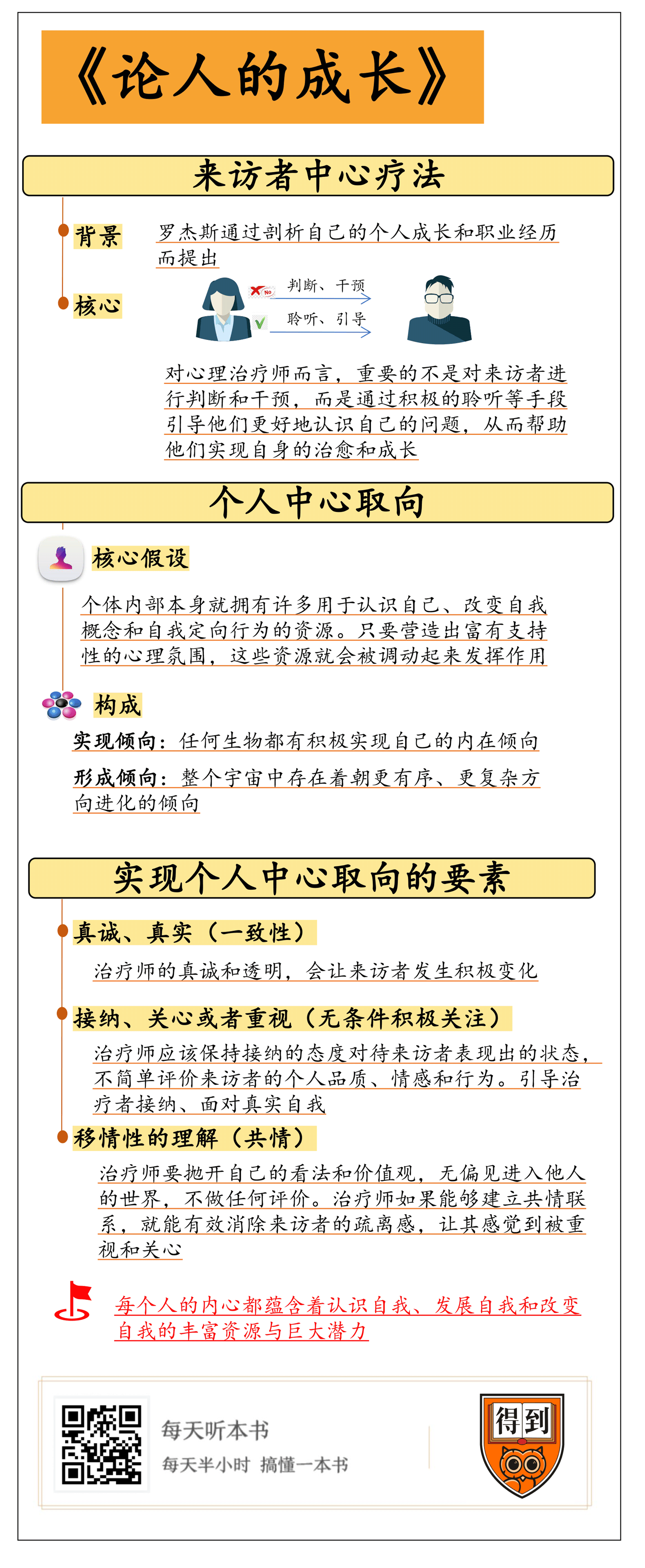

所以在本书的第一部分中我们看到,罗杰斯通过自己的个人成长经历和作为心理治疗师的相关经验,指出了建立深层次沟通的极端重要性。对治疗师而言,重要的不是对来访者进行判断和干预,而是通过积极的聆听等手段,引导他们更好地认识自己的问题,从而帮助他们实现自身的治愈和成长,这就是来访者中心疗法的精髓。

在随后的职业生涯中,罗杰斯运用来访者中心疗法帮助了许多向他求助的患者和普通人,让他们重新发现自我,理解自我。人本主义心理学也迎来了蓬勃发展的时期。而在这个过程中,罗杰斯也不断扩大自己理论的适用范围,并提出了一个新的概念:个人中心取向。这和“来访者中心疗法”有什么区别呢?这就是我们在接下来的第二部分要讲解的。

首先,什么是“个人中心取向”?罗杰斯认为这种取向的核心假设就是,个体内部本身就拥有许多用于认识自己、改变自我概念和自我定向行为的资源。只要营造出富有支持性的心理氛围,这些资源就会被调动起来发挥作用。从核心内涵来看,“个人中心取向”和“来访者中心疗法”是相通的。如果说来访者中心疗法只是一种心理学的临床治疗方法论,那么个人中心取向就更像是一种人生哲学,一种生活和存在方式。它是一个上升到了哲学层面的概念。它不仅适用于心理治疗,也可用于其他任何情境,比如教育、团队构建和个人成长等。它不仅适用于心理诊所的来访者,也适用于任何想要实现自我,促进自我成长的个体。

那么,具体是什么因素让“个人中心取向”得以确立呢?罗杰斯在书中指出了构成个人中心取向的两大基石。一个被他称为“实现倾向”,另一个则称为“形成倾向”。

所谓“实现倾向”,是一种生物特征,也就是说,不管什么水平的生物,不管是花朵还是大树,是蚯蚓还是小鸟,是微生物还是人,都会有积极实现自我固有潜力的内在取向。生命是一个主动的过程,无论刺激源于内部还是外部,环境是有利还是不利,生物的行为都会朝着维持、加强和繁衍自身的方向发展,这就是生命的本质。

罗杰斯在书里举了一个例子。我们都知道土豆放久了会发芽,如果在阳光和水分充足的环境,比如春天的土壤里,它就会抽出健壮的绿芽;而如果在冬天的地下储藏室里,环境就很不利于土豆生长,但它仍然会发出淡白色的幼芽。虽然这些幼芽的发育异常,难以成熟,但即使在恶劣的环境下,它们仍然尽力去实现自己,不言放弃,这就是形成倾向。从某种程度上来说,那些来心理诊所求助的人,就好像是地下室里的土豆芽,他们好像是心理扭曲,异于常人的,但他们内心也一样蕴含着自我实现和自我成长的潜力,只是因为受到了环境阻碍而受挫或者扭曲了。所以心理治疗师的任务就是移除这些阻碍,让个体重新实现成长。这种对人类和所有生物的基本信任,是个人中心取向的一大基础。

至于“形成倾向”,范围就更加宏大了,它的着眼点在整个宇宙,认为所有物质都有一种朝向秩序化、复杂化以及关联化发展的趋势。比如宇宙中原本四散的微粒聚集在一起形成各种星体,又比如生物的进化从简单趋于复杂,这都是形成倾向的体现。罗杰斯更进一步认为,个体的意识也会参与到形成倾向中。自我意识越强烈,个体就越能做出富有洞察力的选择,这也是符合进化趋势的选择。心理病患的自我意识往往被外部强加的价值观过分压抑,而通过积极的沟通和深度的聆听,其实也能帮助他更好地理解自己的内心。罗杰斯甚至认为,当个体能够更加接近自我内心,他的意识状态也会改变,体验到和宇宙的同一感,增进对他人的理解,促进整个团体的和谐。这也是形成倾向的表现。

对此,也许有人会表示怀疑,这是不是太玄乎了?别的不说,物理学上不是有热力学第二定律,说整个体系的熵,也就是混乱度是不断增加的吗?这不是和罗杰斯所说的形成倾向相反吗?到底谁是对的呢?其实,对此不妨用更全面、辩证的眼光来看待。

首先,整个宇宙并不是稳定的平衡热力学系统,所以把热力学定律的熵增原则简单套用到整个宇宙并不合适。当然,在宇宙范围内,我们可以观察到很多从有序到无序的退化现象,包括在有机生命体的范围内也是这样,死亡就是一个无序化的过程。但是同时,我们也应该看到宇宙在各个水平也存在从无序到有序的构建过程。宇宙在不断退化,但也在不断构建和创造。在生物界,在人类社会中,这个过程不也在不断进行中吗?

而且,罗杰斯论述形成倾向,并不是要和物理学家争论物理学定律的对错,而是更多从心理治疗和个体成长的角度,强调个体不能和外界割裂,而是应该形成完整的意识和潜意识感知,再到对机体和外部世界的感知,最后形成对宇宙和谐统一的超然认识,从而发展自己的潜力和天赋,超越自我,同时让自己符合人类整体进化方向。这种积极向上的人生态度和存在方式,毫无疑问有它的可取之处。

好了,以上就是本书的第二部分,说的是罗杰斯通过多年的实践和理论摸索,将原本的来访者中心疗法进一步升华为了个人中心取向,使其不仅是针对心理病患的治疗方法,更是适用于所有人的人生哲学。构成个人中心取向的两大基石,分别是实现倾向,也就是所有生物都具有的自我实现的潜质,以及形成倾向,也就是整个宇宙中存在的向更有序方向进化的趋势。

那么,我们如何在各个领域运用个人中心取向?又怎么营造有利于个体成长的氛围呢?在第三部分中,我们会为你探讨实现个人中心取向的几个要素。

罗杰斯指出,要实现个人中心取向,关键是营造促进成长的支持氛围。而这样的氛围形成,必须具备三个条件,或者说三个要素。这些条件可以适用于一切以个人发展为目的的情境。当然在书里,罗杰斯还是从自己的本职工作出发来进行说明的。

第一要素是真诚、真实或者说一致性。这其实很容易理解,如果在和人沟通和交往时不能做到坦诚相待,那又奢谈什么深度交流?

罗杰斯本人就是一位特别善于以真诚打动人的大师,在这本书的字里行间,你都能感受到这种真诚。他甚至会毫不顾忌地谈论很多人讳莫如深的内心感觉和隐私。比如他在书中提到,因为长期照顾生病的妻子海伦而承受很大压力,他甚至觉得对妻子的感情都淡漠了。这种一般人憋在心里的想法,他却对你实话实说,让你第一感觉就是,这是一个对你不设防,可以交心的人。罗杰斯甚至提出,那些看似最隐秘,最不能分享的东西,恰恰是最值得分享的。在心理治疗中,罗杰斯强调治疗师不能高高在上,一幅专家姿态,而是要投入到和来访者的沟通中,治疗师甚至应该对来访者是透明的,让来访者感到治疗师没有隐瞒。你越是维持这种真诚和透明,来访者发生积极变化的可能性就越大。

第二个要素是接纳、关心或者重视,这也就是罗杰斯提出的无条件积极关注。意思是无论来访者表现出什么状态,治疗师都应该抱持积极的接纳态度,不要简单评价来访者的个人品质、情感和行为。这种关注和接纳没有先决条件,即使来访者表现出困惑、怨恨、愤怒、害怕、痛苦等负面情绪,治疗师也要以积极的态度接纳,这样才能让来访的病人愿意释放内心的情感,行为改变也就越有可能发生。这是因为,当来访者发现,当治疗师真正乐于接受他的真实感受时,来访者自己其实也能够面对更真实的自我。治疗者的积极关注能够帮助他们全面地认识自己和自己的处境,看到自己的长处和优势,看到光明的一面和未来的希望,从而树立信心,摆脱困境。

第三个要素,是移情性的理解。也就是治疗者能够准确感知来访者的感受和他所认识的个人意义,甚至可以深入来访者的内心世界,发现表面想法之下隐藏的潜在意义,并把这种理解反馈给来访者。罗杰斯把这种状态称为共情。优秀的治疗师不仅要真诚,要积极接纳来访者,更应该能够共情,要做到对来访者的体验感同身受。通过进入这种状态,他可以成为来访者内心世界中一名自信的伙伴,通过指出来访者的体验中可能具有的意义,帮助他更充分地体验这些意义,更准确地倾听自己,对自己也有更多的理解和重视。不过在这个过程中,治疗师要抛开自己的看法和价值观,毫无偏见地进入他人的世界,在其中遨游,但是不做任何评价。如果治疗师能够成功建立共情联系,就能有效消除来访者的疏离感,让他觉得自己得到了重视和关心,也让他逐渐接纳自己。而且,共情绝不限于一对一的心理治疗。罗杰斯在书里提到,如果老师在课堂上表现出自己理解学生生活的感受,显得自己更加通情达理,那么学生的学习效果也会得到改善。

正如上面的例子告诉我们的一样,个人中心取向的应用场景绝不限于心理治疗。在书中,罗杰斯尤其提到了教育领域的问题。他指出,在人的成长和完善过程中,教育的作用举足轻重。但是传统的教育方式却是不完整的,过度注重理性和知识灌输。罗杰斯把这种方式戏称为“脖子以上的教育”。而真正的教育应该是把学习者看成一个完整的人来进行的教育,它不仅包含理性学习,也包含直觉和情感的学习。

对此,罗杰斯提出了个人中心学习的理念。在这种情境中,老师并不是统治课堂的权威,而是学习的促进者,他不是用恐惧来支配学生,而是用自己的真诚来赢得学生的信任。学生不是被动的知识接受者,而是学习的主动参与者。学生的兴趣和好奇心不会被忽视,而是成为他们学习的动力。老师通过营造一种充满关爱和理解性倾听的学习氛围,促进学生的全面成长,让他实现自发学习和自律。不难看出,这种对传统教育模式的颠覆,正是罗杰斯将个人中心取向的三大要素运用到教育领域而带来的。

好了,说到这儿,《论人的成长》的重点内容就为你介绍得差不多了。我们最后再一起回顾下其中的重点。

首先,罗杰斯通过剖析自己的个人成长和职业经历,提出了“来访者中心疗法”。这一疗法认为,对心理治疗师而言,重要的不是对来访者进行判断和干预,而是通过积极聆听等手段引导他们更好地认识自己的问题,从而帮助他们实现自身的治愈和成长。

接着,罗杰斯将来访者中心疗法进一步深化和外延,提出个体内部本身就拥有自我认识、自我发展和自我完善的资源。只要营造出富有支持性的心理氛围,这些资源就会被调动起来发挥作用。这就是“个人中心取向”。支撑个人中心取向的两块基石,一个是实现倾向,就是任何生物都有积极实现自己的内在倾向;另一个是形成倾向,就是整个宇宙中存在的朝更有序,更复杂方向进化的倾向。个人中心取向带来的个体自我完善和发展,也是符合这两种倾向的。

最后,罗杰斯归纳了在实践操作中实现个人中心取向的三要素,分别是真诚一致、积极关注和移情式理解。这些要素不仅可以用在心理治疗中,也适用于一切以促进人的自我发展为目的的情境。比如在教育领域,就可以借助这些要素来让学习变得更加人性化,更加促进个人的成长和发展。

听完全书,你可能会觉得,人本主义心理学其实也很简单嘛。说来说去,无非就是积极倾听、共情理解,这谁不懂呢?确实是这样,人本主义比起精神分析或者行为主义,显得并不那么高大上。但是说起来容易,做起来是否也容易呢?我们都知道待人以诚,都知道感同身受,可在日常生活中,在和家人、朋友或者同事的沟通中,是不是能够贯彻书中提到的那些原则呢?如果真能如此,也许我们在开篇提到的“一千多人的通讯录,能交心的也就两三个”的情景就不会出现了。

互联网等通讯技术的进步扩大了我们的交际网络,但却未必会带来更深度的沟通。社交媒体的狂欢之下,现代人的心灵也许反而更加疏离和孤独。罗杰斯在书中其实已经不无担忧地预见到了这种趋势。不过,本着对人的自我实现的信念,他还是对人类的未来报以乐观的期许。在全书最后,他描述了自己心目中“明天的人”的品质:他们将更有开放性,更渴望真实与灵性的自我,不追求物质享乐,不盲信科学技术和权威,对自然更加亲近,人和人之间也更加亲密和充满关爱。

对于罗杰斯而言,其实生活在21世纪的我们就是“明天的人”。那么,我们是否具备了这些品质?这也许是每个仍然以自我实现为人生目标的人应该去思考和追问的。

撰稿:风君 脑图:刘艳 转述:杰克糖

划重点

1.每个人的内心都蕴含着认识自我、发展自我和改变自我的丰富资源与巨大潜力,只要营造出支持性的心理氛围,就可以充分调动这些资源。

2.要帮助来访的接受治疗者解决问题,你就不能仅仅把他当作一个客观对象来看待,而是把他当作一个人,和他建立关系,赢得他的心。

3.要实现个人中心取向,关键是营造促进成长的支持氛围。