《记忆错觉》 姚广孝解读

《记忆错觉》| 姚广孝解读

关于作者

茱莉亚·肖,伦敦大学学院高级研究员,犯罪心理学与记忆科学领域专家,《科学美国人》杂志“记忆专栏”的主笔。她曾为英国军方情报人员开设了专门的课程,帮助他们用更准确的手段去记住情报。茱莉亚有关虚假记忆的研究在欧美产生了非常广泛的影响。

关于本书

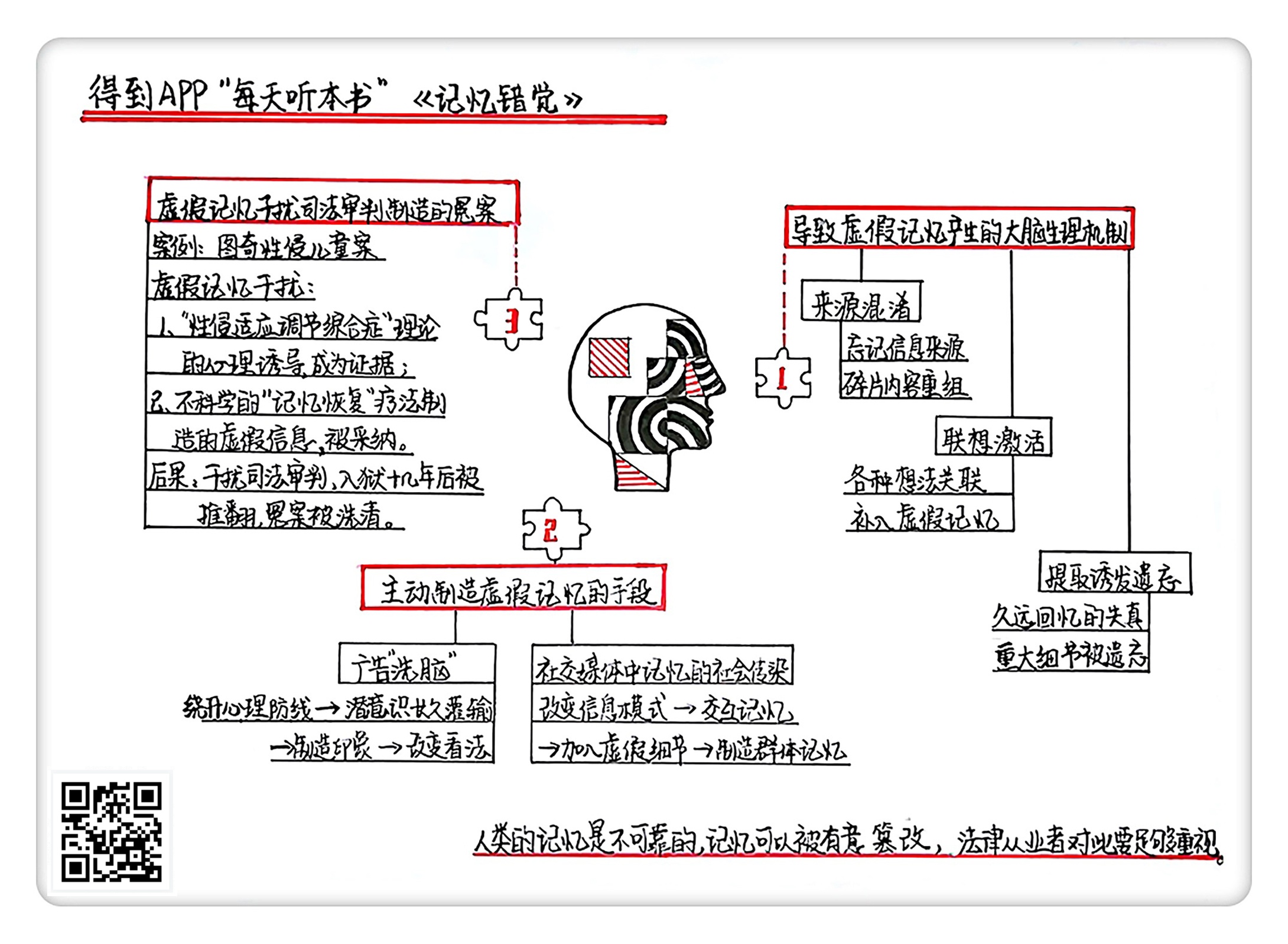

在本书中,茱莉亚·肖首先介绍了三种可能会在无意中制造出虚假记忆的大脑生理机制,第二部分讨论了通过广告和社交媒体对他人记忆进行植入和篡改的方法。第三部分则从一个具体案例出发,向大家展示虚假记忆会对司法审判带来的严重影响。

核心内容

本书认为,人类的记忆可能没有人们通常想象的那么可靠,不仅会因为来源混淆、联想激活和提取诱发遗忘等机制而产生错误,还会被有心人通过广告和社交媒体故意悄无声息地植入虚假记忆。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的这本书是《记忆错觉》。这本书的中文版大约二十万字,我会用大概22分钟的时间,为你讲解这本书的精华:人类的记忆是不可靠的,记忆可以被有意地篡改,法律从业者对于虚假记忆所引发的问题要足够重视。

提起“潜意识”这个词,有一个人绕不开,那就是大名鼎鼎的精神分析学派创始人、心理学家西格蒙德·弗洛伊德。弗洛伊德不仅创造性地提出了“潜意识”这个概念,用来指代人类大脑中已经发生,但自己无法主动感觉到的心理活动,而且还围绕“潜意识”和“记忆”的关系做出了一系列论断。比如,有意识的记忆与潜意识的记忆是相互分离、相互冲突的;潜意识里的记忆来源于童年的创伤性经历,由于这种记忆总能勾起人们的痛苦,因此在日常情况下会被有意识地压制下去;通过心理治疗,心理咨询师可以帮助病人回忆起潜意识里的记忆,并治愈这些精神创伤。

这些论断在如今的互联网上有着巨大的影响力,甚至成为了不少文学作品的基本设定,但近几十年来越来越多的科学研究已经开始否定弗洛伊德的这些论断。一些比较大胆的观点甚至认为,弗洛伊德根本就算不上一个科学家,他的精神分析理论可能只是有史以来最复杂也最成功的伪科学理论。

为什么精神分析理论会招来这么严重的批评?因为它从根子上可能就错了。弗洛伊德这套看似严密的理论,实际上仅仅是根据对病人的采访建立起来的,并不是客观的科学研究,这使得精神分析疗法充斥着大量主观臆断。

以弗洛伊德对歇斯底里症的诊断为例。对于患有这个精神疾病的女性病人,弗洛伊德会预先假设她们童年时曾遭受过性虐待,而且他还认为病人自己对此一无所知。所以哪怕病人否认弗洛伊德的这个假设,弗洛伊德也会忽略她们的看法,并鼓励病人想象自己遭受虐待时的场景。弗洛伊德认为这个过程可以把病人曾经经历过,又在潜意识里被压抑的记忆释放出来,从而达到治疗的目的。可现代的心理学和神经科学研究却表明,这个过程实际上是在强迫大脑负责“创造”的功能区域去虚构一个恐怖故事,弗洛伊德以为的那些潜意识里的童年记忆,其实很可能只是虚假记忆而已。

今天给大家分享的这本《记忆错觉》,正是围绕“虚假记忆”这一主题展开的。弗洛伊德的例子只能算是一道开胃菜。在这本书中,你将听到来源混淆、联想激活、提取诱发遗忘等一系列会导致虚假记忆产生的效应。你也能从书中知道广告如何实现“洗脑”,社交媒体如何重塑你的记忆。最后,你还会了解到,源自弗洛伊德的那套学说为什么会误导心理治疗和司法审判。

本书作者茱莉亚·肖,目前在伦敦大学学院担任高级研究员,是犯罪心理学与记忆科学领域的专家,也是《科学美国人》杂志“记忆专栏”的主笔。茱莉亚的事业并没有止步于象牙塔,她曾以自己在记忆领域的专业知识,为英国军方的情报人员开设了专门的课程,帮助他们用更准确的手段去记住情报。茱莉亚有关虚假记忆的研究被 BBC 和美国有线电视新闻网等多家媒体报道,在欧美产生了非常广泛的影响。

在今天这期音频中,我会从以下三个部分对这本书进行解读。第一部分将介绍三种可能会在无意中制造出虚假记忆的大脑生理机制,第二部分则会讨论两种故意对他人记忆进行植入和篡改的方法,第三部分从一个具体案例出发,向大家展示虚假记忆对司法审判造成的严重影响。

无论在亲友圈还是在线社交平台,分享自己的童年回忆都是大家乐于参与的一项活动。很多人会向大家绘声绘色地讲述自己婴儿时期发生的事情,还有一些人甚至声称记得自己的出生过程。婴儿床上方吊着的小飞机、床边会唱歌的小熊,这些栩栩如生的细节,让讲述者和听众对回忆的真实性没有丝毫怀疑。然而当代的认知神经科学研究却给这些记忆的真实性打上了大大的问号。

科学家们发现,普通人形成的,能够持续到成年的记忆时,平均年龄是三岁半。在此之前,人类是无法形成在几十年后还能保留的记忆的。在三岁以前,任何事物在婴儿眼里都是新鲜的外界刺激,婴儿并不知道在那些通过感官输入大脑的信号里,哪些是重要的,哪些是可以被忽略的。正因为婴儿无法恰当地理解和筛选信息,所以它们也无法分辨哪些信息需要被记住,更不用说把这些信息整合起来形成长期记忆了。

更深入的研究发现,婴儿在大约8到9个月大的时候,大脑中负责长期记忆的前额叶与海马体才开始生长,此时人类才能拥有超过30秒的长期记忆。直到9岁时,儿童大脑的尺寸才增大到成年人大脑的95%,在此之前,大脑发育还不完全。那么问题来了,为什么会有那么多的人觉得自己还记得3岁之前的事情呢?

这是因为人类大脑在形成记忆时,会发生一种叫作“来源混淆”的过程。简单来说,我们的大脑容易记住信息的内容,但很容易忘记信息的来源。那些婴儿时期的往事,有可能来自亲朋好友们的讲述,有可能来自家里的一张老照片,甚至干脆就来自我们自己的想象。而这些信息本身又是支离破碎的,所以我们的大脑会自动把这些信息碎片,用一种我们能理解的方式重新组合起来,让我们以为这就是自己的真实记忆。这个过程并不是我们主动进行的,而是在我们难以察觉的情况下,自然而然发生的脑部活动。

除了来源混淆,另一种容易引入虚假信息的过程发生在记忆的联想激活阶段。所谓联想激活,是指大脑在处理某个概念时,大脑内和它有关的其它概念的活跃度也会跟着增加。比方说,如果你想去游泳,那么你就会自动想起和游泳有关的一系列概念,比如水、游泳池和泳衣。不同概念之间的组合方式因人而异,它们通过相互联系和相互激活,让我们能够快速地在大脑里构建出各种复杂的想法。

联想激活是人类在漫长的进化历史中逐渐获得的一种强大能力,是我们产生复杂记忆的基础,也使得我们在面对多变的外界环境时,能够把各种想法关联起来,用最快的速度找到周全的解决办法。然而联想激活机制有一个副作用,那就是容易脑补出一些虚假记忆。

一个很经典的研究证明了这一点。在这个研究中,实验员给受访者念了一段话,这段话里出现了“法律”“抓捕”“刑侦”和“黑色制服”等词语,唯独没有提到“警察”这个概念。然而这段话中的大量词汇都通过联想激活过程指向了警察,所以受访者在形成对这段话的记忆时,就自动把“警察”这个词一并存入大脑中。事后实验员再让受访者回忆这段话,很多人都会对“警察”这个词产生一种似曾相识的感觉,尽管这段话根本没提到警察。像这样的联想激活过程每天都在我们的大脑中发生,有时候它带来的是创造力和艺术灵感,有时候则会是虚假的回忆。

第三种能导致记忆错误的生理机制则是回忆本身。这一点可能会出乎大家的意料。因为根据传统的观点,每当我们回忆过去时,我们似乎是在巩固这段记忆,使它更牢固更准确,然而真相并非如此。事实上,每一次回忆都是记忆从脑海中被提取、检查然后重新存储的过程。在这个过程中,我们存储这段回忆的大脑网络被激活,并直接丢失掉那些没有被直接回忆起来的细节,也就是说,每一次回忆都会改写这段记忆,这一点在心理学里被称作“提取诱发遗忘效应”。

比方说,当你有天拿起相册,看到自己几年前在海滩游玩时留下的照片时,你很快就会想起拍摄这些照片时发生的事情,这些事情也因为照片的刺激而在你的脑海里加深了印象,而那些未被照片唤起的事,则很有可能就此被忘掉。长此以往,那些发生时间比较久远的事情在你的回忆里就会渐渐变得失真,如果这个过程中,被遗忘的恰巧是某些关系重大的细节,那么这段记忆很有可能就会变得面目全非。

以上就是本书的第一部分内容。作者在这一部分介绍了来源混淆、联想激活和提取诱发遗忘这三种会导致错误记忆的大脑运行机制。与其把它们称作缺陷,不如说是人类在进化过程中,为了实现高效率的记忆,在记忆的准确度上不得不付出牺牲,总体来说还是利大于弊的。

然而,人们的记忆过程存在这么多漏洞,那么自然就会有人动歪脑筋,利用这些漏洞在其他人的大脑里植入虚假记忆。本书的第二部分,就是围绕种种主动制造虚假记忆的手段展开的。

说到植入虚假记忆,很多人的第一反应就是“洗脑术”。“洗脑”是英雄电影里的常见设定。荧幕中的大反派通常会利用这个招数对人们进行精神控制。“洗脑”一词出现在二十世纪的五十年代。那时,刚刚走出二战创伤的人们试图去理解和反思,为什么如此多善良的普通人会被纳粹德国的宣传所控制,犯下种族屠杀等滔天罪行。一些学者认为,纳粹通过控制和封闭信息的自由传播,借助大规模的政治宣传和强制再教育,成功地在大部分人的头脑里植入他们想要的观点。这些学者把这个过程称为“洗脑”。

而在本书作者看来,除去信息控制等各种外部因素,洗脑之所以可行,还有赖于我们大脑中“启动效应”的影响。启动效应是心理学的专业术语,可以通俗地理解为,一个人过去的经历在他意识不到的情况下,对这个人现在和将来所产生的影响。

举个简单的例子,我们每天都被各种广告包围,这些广告的用词看上去往往非常简单粗暴,比如“买这瓶饮料吧,它会让你幸福!”“试一试这款营养品,它能让你延年益寿!”你可能觉得这些广告看上去非常好笑,也不会相信它们的宣传,但这些广告的用意并不在这里,它们影响的是你的潜意识。这些广告不需要你主动关注它们,只需要你的一点儿注意力,比如瞥一眼它们就行。只要这种影响能够长年累月地出现,它们就会转换为一种深层次的感觉,这种感觉通常说不上来,只是一种很原始的印象,比如“我喜欢这个想法”“我信任这个品牌”“这个保健品好像还不错”。

尽管如此,广告确实成功地改变了你对它们所宣传产品的看法。广告是洗脑术里最为常见的例子,说穿了其实并不神秘,它的核心就在于绕开你的心理防线,通过在潜意识层面长年累月的灌输,在你的脑海里制造出某种印象,从而影响甚至改变你对某个事物的看法。

除了无处不在的广告,另一个容易引入虚假记忆的源头是互联网。互联网的出现颠覆了很多行业,其中之一就是传媒业。通过社交网络上的转发接力,信息可以轻松地绕开报纸、电视台等传统媒介,在人与人之间快速传播,这使得每一个网民都能成为信息源和传声筒。这种变化除了改变信息的传播模式,还深刻地改变了我们每一个人的记忆。

在以前,人们作为大型公共事件的参与者,比如一次国家级体育赛事的观众,或者一场大规模地质灾害的亲历者,都会在日记里或者脑海中留下自己对这起事件的独特回忆。而如今,我们可以在互联网上随时与别人分享自己拍摄的影像,讲述我们的经历、印象和看法,同时也在接收互联网上有关这起公共事件的描述和评论。因此,我们不再完全拥有自己记忆的自主权,而是像弗吉尼亚大学的记忆研究专家丹尼尔·瓦格纳说的那样,生活在一个激烈的“交互记忆”时代。我们拥有的不是属于每个人的独特记忆,而是通过与无数网民的互动,制造了一种“共同产生、共同更新和共同储存的群体性记忆”。

为了进一步说明,作者在书中提到了自己2011年在加拿大小城基隆拿亲历的一起黑帮火拼事件。那天下午,当地从事毒品制造的黑帮头目和他的家人在光天化日之下被一个敌对帮派在街头枪杀,很多路过的民众目睹了整个过程,并拍摄了现场照片上传到社交媒体上。然而事后作者走访当地的居民发现,无论他们在案发时处在什么位置,看到了什么,几乎所有人谈起这起枪杀案的经过都是差不多的一套说法。作者认为,这是由于事件亲历者在目击这件事之后,还接触到了其它能够影响记忆的信息,比如和别人在网上讨论这次事件,阅读了权威网媒的报道,或者看到别人拍摄的现场照片。

还记得我们前面讲到的来源混淆吗?我们的大脑容易记住信息的内容,却容易忘记信息的来源。这样一来,我们就会把从网络上得到的记忆融合进来,并把原来属于自己独有的那份记忆给覆盖掉,而自己可能还意识不到这个过程。

华盛顿大学的心理学家亨利·罗狄格给这一现象起了个非常形象的名字,叫“记忆的社会传染”。社交网络对网民记忆的这种强大影响力,也为一些精心编造的谣言广泛传播大开方便之门。谣言的炮制者为了增强说服力,往往会在保证事件主体真实性的同时,加入大量虚假的充满恶意的细节。这些细节通常看上去都煞有介事,让整个事件显得内容丰满、栩栩如生。对于那些经历过这起事件的网民来说,当他们看到这些自己从不知道的细节时,大多会倾向于相信这只是被自己遗漏掉的信息,然后把这些编造的内容放入自己的记忆中,从而被谣言的炮制者成功误导。

随着互联网的发展,这种情况正在变得愈发普遍。如何降低社交媒体谣言的负面影响,是全球所有国家都在面对的严峻挑战。

以上就是本书的第二部分内容。通过对前两部分的介绍,我们知道记忆是不牢靠的,我们既可以无意地脑补出自己不曾有过的经历,也会被他人恶意地植入虚假记忆。本书作者是犯罪心理学专家,对人类记忆的这些缺陷自然会报以极大的关注和警惕。在本书的第三部分,作者以一起轰动全美的案件为例,为读者展示了记忆被篡改到底会给案件侦查带来什么样的严重后果。

这起事件发生在1984年的马萨诸塞州,主人公是一个四岁半的小男孩穆雷·凯西。那年夏天,穆雷的妈妈发现自己儿子开始变得有些不对劲,穆雷妈妈怀疑儿子是遇到了什么事情才导致这些行为的出现,于是她让自己弟弟去和穆雷谈心。穆雷告诉舅舅,他曾被一个叫图奇的人带到一个房间里,然后图奇把他的裤子给脱掉了。这句话在穆雷母亲的耳朵里犹如一个晴天霹雳,因为图奇就是穆雷所在的托儿所的员工。穆雷的母亲迅速向警察报案,第二天,图奇就被逮捕,同时被指控犯下了强奸罪。

案发十天后,警察把托儿所里所有孩子的家长召集起来进行了案情通报。社工们当场分发了一张清单,上面列出了孩子遭受性侵后可能出现的行为症状,这些症状模棱两可,而可能造成它们的原因也多种多样,所以一开始,很多孩子的家长并不能肯定自己的孩子是否受害。然而警察却明明白白地告诉他们,“上帝禁止你们支持任何被指控有罪的人,否则你的孩子永远都不会原谅你”。这句话彻底浇灭了一些家长的摇摆心态。

很快,又有多达40个孩子被认定遭到了猥亵。这些孩子被交到了以儿童性侵案件研究而闻名的专家苏珊·凯莉手中。在面对凯莉的询问时,很多孩子一开始都说没有发生过性侵,但凯莉认为这只是因为孩子们还没有准备好开口而已。在凯莉的鼓励下,孩子们后来陆续开始详细地描述自己遭受的各种可怕的侵犯。有人说自己曾经参加过裸体游泳派对,有人说曾被邪恶的小丑带到了一个“魔法房间”,还有的孩子说自己被龙虾猥亵,最骇人听闻的说法来自一个四岁的女孩,她说一把12英寸长的剔肉刀曾经插进了自己的身体。孩子们的话成为了对图奇的定罪证据,于是图奇被判入狱达十几年之久,他的母亲和姐姐也被指控为从犯而一并投入监狱。

然而对这起案件的质疑一直都没有停止过。一些人发现,相比于可怕的指控,案件的审理过程更让人疑惑重重。因为从始至终,警察们都没有找到任何切实的证据,法庭对图奇定罪的依据竟然全部来自孩子们的一面之词。直到1998年,也就是案发十四年后,一位法官才指出了这起案件的诸多疑点,并推翻了对图奇母亲和姐姐的指控,又过了几年,图奇才最终被假释出狱。

我们现在再来回顾案件的审理过程,会发现存在种种问题。首先,孩子们一开始并没有说过自己被性侵,只是询问者凯莉不断地对孩子们进行鼓励,孩子们才最终说出了各式各样离奇的经历。这种通过诱导得到的证词之所以在庭审时被采纳,是因为案发的年代,刚好流行了一种被称作“性侵适应调节综合症”的理论。这一理论认为,性侵会导致一系列的负面心理影响,孩子们由于忍受着心理上的折磨,通常不会马上把性侵的经过讲出来,并且还会否认性侵的发生。在这套理论的影响下,孩子们一开始的否认被专家凯莉当作了心理防御机制而忽略,为后面错判的发生埋下了伏笔。

其次,办案人员在搜集证据时先预设了图奇有罪,然后围绕这个预设,对孩子们进行了带有高度诱导性的询问。而研究显示,在这样的情况下,孩子们很有可能被诱导制造出虚假的记忆。还记得一开始提到过的弗洛伊德吗?他的理论直到这起案件发生的年代,在学界和普通民众之中仍然拥有非常强大的号召力。

就在案发的四年前,一本名为《米歇尔不会忘记》的畅销书在美国红极一时。这本书的作者声称,自己通过长时间的“记忆恢复”治疗,解放了病人米歇尔潜意识里所压抑的记忆,让她回忆起童年时遭受秘密邪教组织性侵的往事。尽管多年后这本书的内容被美国司法部门的调查证明是子虚乌有,但在图奇的那个年代,却让“记忆恢复”治疗一度大行其道,影响了警察搜集证据的手段,削弱了法院对孩子们离奇证词的必要怀疑,成为制造冤案的直接凶手。

这种所谓的记忆恢复疗法,在本质上仍然遵循了弗洛伊德的精神分析学说。治疗者相信,通过催眠等手段,可以让病人回忆起那些被压抑的记忆。然而精神分析学说的基本假设,也就是“有意识的记忆和潜意识里被压抑的记忆是相互分离且相互冲突的”,已经被广泛地证明是完全没有科学基础和证据支撑的;相反,有强有力的证据表明,这类心理治疗手段实际上为虚假记忆的形成提供了理想的环境。

为什么这么说呢?让我们来看一下记忆恢复疗法的具体治疗过程。治疗师首先会对前来咨询的客户暗示说:你看上去非常焦虑,而焦虑则是创伤性记忆被压抑的体现,然后去鼓励客户和自己一起恢复这些被压抑的记忆。为此,治疗师们会给客户提供一个记忆大纲,然后要求客户根据这个大纲,把具体的细节都想象出来。当然,治疗师们并不认为这是在让客户编造虚假信息,按照他们的说法,这是在让潜意识里的记忆通过想象,慢慢地浮现在客户眼前。

然而这种想象的过程真的可靠么?我们在前面的介绍中不止一次提到,人们可以轻松记住信息的内容,却很容易忘掉信息的来源,因此人们几乎不可能判断那些从脑海里调出来的细节,到底是自己的亲身经历,还是来源于以前看过的文学影视作品。此外,想象的过程伴随着强烈的大脑联想活动,会引起大量记忆片段拼接重构,也就是前面我们提到过的“脑补”,这些脑补出来的东西,很有可能根本就不曾发生。尽管存在这些缺陷,根据书中所引用的一项调查,直到最近,仍然有6.9%的临床心理医生认可“创伤性记忆通常会被压抑”这一观点。

好了,以上就是对这本书的完整介绍。最后我们再来总结一下。

首先,我们的记忆可能并没有通常想象的那么牢靠,这一点对所有人而言都是一样的,因为我们记忆的准确性天然地受到了来源混淆、联想激活和提取诱发遗忘等大脑中固有生理机制的限制。

其次,通过广告和社交媒体,有心人可以故意悄无声息地将虚假记忆植入他人的脑海中。这个过程依赖于潜意识层面长年累月的灌输,以及记忆的社会传染性。

最后,从精神分析学说发展起来的“记忆恢复”疗法,会有极高的风险制造出虚假记忆。而如果警察和法官相信了通过记忆恢复疗法所得到的证词,就有可能因为虚假记忆的干扰而制造出冤案。

撰稿:姚广孝 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.来源混淆、联想激活和提取诱发遗忘是三种可能会导致错误记忆的大脑运行机制。

2.记忆是不牢靠的,我们既可以无意地脑补出自己不曾有过的经历,也会被他人恶意地植入虚假记忆。

3.从精神分析学说发展起来的“记忆恢复”疗法,会有极高的风险制造出虚假记忆。