《自我的追寻》 风君解读

《自我的追寻》| 风君解读

关于作者

艾里希·弗洛姆,德裔犹太人。他不仅是精神分析领域的重量级人物,“人本主义精神分析”的开创者,也是一位极负盛名的社会学家和哲学家。弗洛姆的理论特点,就是融合了弗洛伊德和马克思这两位大师的思想,并在此基础上形成自己的风格。由于他善于将精神分析的心理学方法运用于人的社会行为的分析,因此也被尊为“精神分析社会学”的奠基人之一。

关于本书

在本书中,弗洛姆借助心理学方法,来考察人的行为动机,从而明确什么是善恶对错这一伦理学问题,并以此指导个人和社会,去让人发展自我,学会创造和爱,追寻真正的幸福,并实现健全的社会。

核心内容

本书思想核心是:人要追寻自我,实现自我,就必须先认清自我,明确对自己来说什么是对,什么是错,即明确是非善恶;而通过心理学的方法,去考察人的行为动机,我们可以认为,善就是肯定生命,展现人的力量,而恶则是阻碍人的发展,削弱人的力量。人唯有发展自己,学会创造与爱,才能够获得真正的幸福与满足。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《自我的追寻》,这本书的中文版13万字,我会用大约24分钟的时间,为你讲述书中的精髓:人应该认清自我,成为与自我潜能相符的人,追寻真正的幸福。

这本《自我的追寻》,是精神分析社会学奠基人弗洛姆的代表作。这本书最大的特点,是它通过心理学的方法,探讨伦理学的问题,也就是人性“善与恶”“对与错”的问题。可以说这既是一本伦理学著作,也是心理学著作。说到这里可能有些听众会不解了:为什么探讨伦理问题,要扯到心理学?而伦理学和心理学,和本书标榜的题目“自我的追寻”又有什么关系?对此,弗洛姆给出的逻辑脉络是:人要追寻自我,实现自我,就必须先认清自己,明晰什么对自己是对,什么对自己是错,也就是明确善恶是非;而要明确善恶,就要用理性的方法,去考察人的行为动机,而这就是心理学的任务。

所以本书提出:我们应该借助心理学方法,明确何为善恶对错,并以此指导个人和社会,去让人发展自我,学会创造和爱,并实现真正和谐的社会。

这本书的作者刚才已提到,叫做埃里希·弗洛姆,德裔犹太人。他不仅是精神分析领域的重量级人物,也是一位非常有名的社会学家和哲学家。这种双重乃至多重身份也是他的个人特色所在:他首先是弗洛伊德学说的重要继承者之一,如今甚至有很多专业人士将他和弗洛伊德并称为“大小弗”。同时,他也是法兰克福学派的成员之一。这个“法兰克福学派”是什么呢?就是一个西方的马克思主义流派。所以,弗洛姆的理论特点,就是融合了弗洛伊德和马克思这两位大师的思想,并在此基础上形成自己的风格,这是他颇为耐人寻味的地方。同时呢,因为他善于将精神分析的心理学方法运用于人的社会行为的分析,也被后人尊为“精神分析社会学”的奠基人之一。

这本《自我的追寻》出版于1947年,是他所开创的“人本主义精神分析”理论体系的集大成之作。这本书中所论述的关于人性善恶的观点,可以说有着超越时代的宏远目光,其中所闪烁的智慧光芒,直到今天,仍然对我们每一个想要追寻自我的人有着非常宝贵的指导意义。要形容弗洛姆,有一句话可以说很贴切:“思想家既属于过去,也属于现在,更属于未来。”

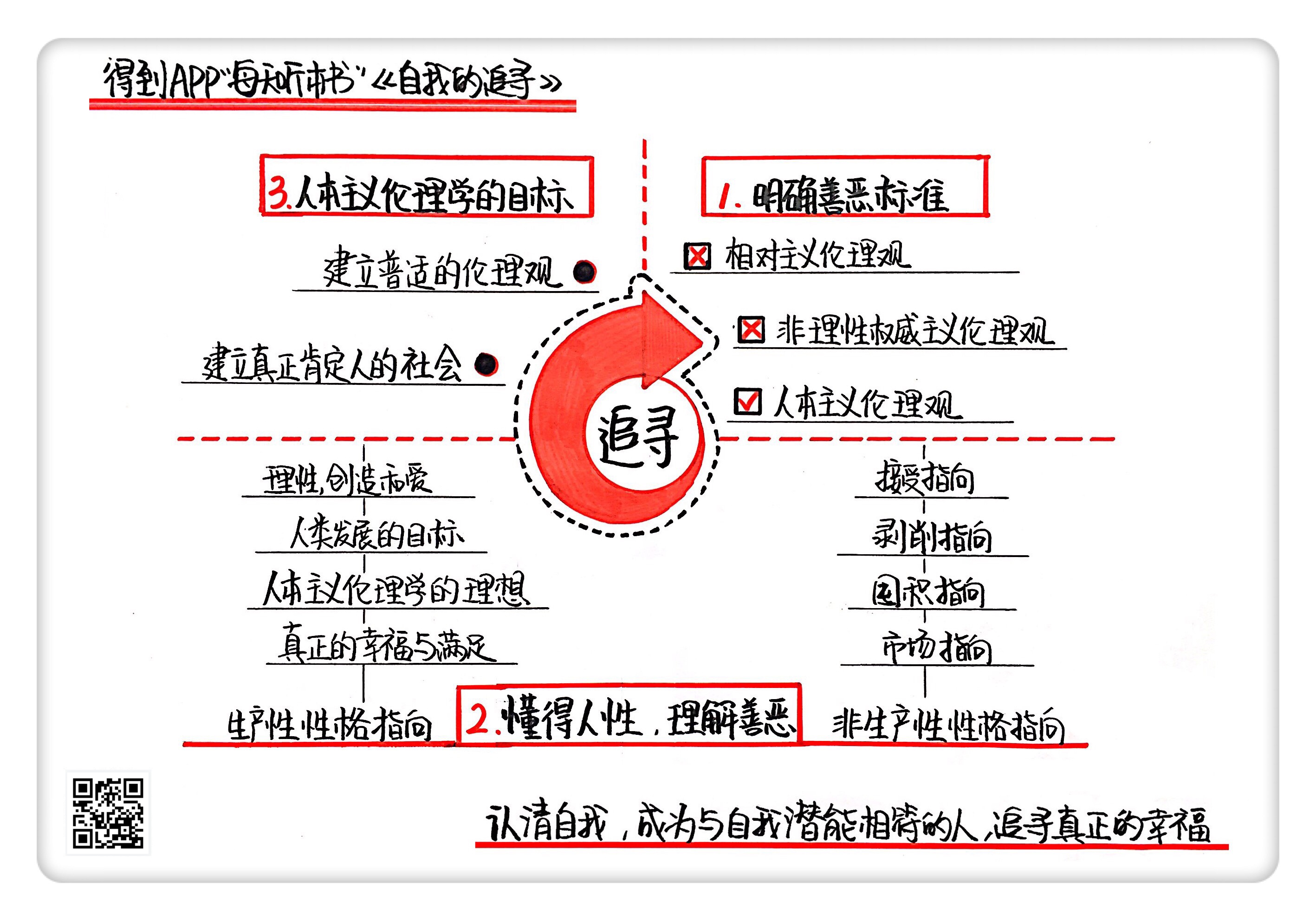

那么这本书的重点内容呢,主要有三个方面:第一,解答“为什么要明确善恶标准,需要明确什么样的善恶”的问题;第二,解答“到底怎么做才能建立普遍的善恶伦理观”的问题,也就是用心理学手段对人性和人格进行剖析,指明真正的善是什么,我们应该追求什么样的自我;第三,能不能从个人的追求进一步推广到整个社会,把个人的自我追寻和社会的发展进步统一起来。

先来看看我们为什么需要明确善恶标准呢?首先,弗洛姆说,善恶对错是要有标准的,所以要明确批判一种“相对主义伦理观”。什么是“相对主义伦理观”呢?就是认为价值判断和伦理规范,也就是是非对错、道德善恶,完全是个人选择的问题,或是一种个人的偏爱,在这方面只有主观标准,没有客观标准;只有相对善恶,没有绝对善恶。什么意思?就是这世界上根本没有什么绝对的对和错,你以为对的,我可以认为是错的,你说是善的,我也可以说是恶的。

这个观点,我们也不陌生哦,因为即使到现在,很多人也还是这么认为的。比如他们认为每个国家的道德观都是不同的,一件事在美国是道德的,在中国或者印度可能就是不道德的。价值多元嘛,不是很合理吗?但是弗洛姆一上来就斩钉截铁地说,这种观点是错误的!为什么?因为在他看来,这种“每个人都有自己的真理”的说法必然导致道德上的混乱。用中国的老话说,就是“公说公有理婆说婆有理”,那到底谁有理?谁都没法说,结果就是大家自己管自己的。

你如果说国家和国家的道德标准不一样,这个还可以接受。那这样的话,不同种族之间的标准不一样可不可以呢?不同群体之间的呢?甚至是不同个人之间呢?道理应该是一样的吧?往极端地说,按照这种相对主义道德观,我们甚至可以说“杀人犯也有自己的道德标准”。这个结论难道不荒谬吗?真要这样,那一切不都乱套了吗?而如果社会没有了共同的价值和道德规范,还怎么存在呢?其实我们看很多历史上,包括现在的冲突啊、战争啊,很多都是因为发生冲突的各方有不同的道德标准。所以弗洛姆认为这是不能接受的,应该给伦理建立一种普遍性的,客观的标准。而这,就是弗洛姆写这本书的目的。

那么既然要建立标准,明确善恶,应该建立什么样的标准?有人就会说:我也不知道啊,我读书少啊。最好是能有这么一个人,聪明智慧,博学多才,阅历丰富,大家都服他。他提出一套规范标准,我们都照着做,多好?那么这样一个人,其实就是我们说的“权威”。而这种服从权威的做法,也就是“权威主义”。

“权威主义”什么意思?很容易理解,就是凡事要听权威的,不要听自己的。和伦理结合起来,就是说善恶对错的问题要服从权威,服从了,就是善的,不服从,那就是恶的。这种伦理观我们不会陌生的,对小孩子来说不就是这样的吗?大人就是权威,听大人的话就是好孩子,不听话就是坏孩子。如果要建立一种伦理标准,估计很多人都会同意这种方式的,这个标准很好建立的。古人不就是这么做的吗?比如中国,就说出了孔子孟子这样的圣人,才能教化百姓,让普通人可以分辨善恶,而西方呢,就说耶稣基督为信徒定下了善恶观念,所以现在西方的伦理观很大一部分是宗教的基础。

那么这种伦理标准行不行。弗洛姆说,还是不行。为什么呢?理由是,对于自己缺乏判断力的小孩子,当然会需要有一个阶段是由权威,比如他的父母或者他的老师,去告诉他怎么做,但是如果社会上所有人都只是满足于倾听权威的话,却没有自己的判断,那就很有问题了。如果权威告诉你的规范碰巧是好的,那没事,但如果这规范是有问题的呢?权威的规范怎么会有问题?因为权威可能只代表少数人,不代表所有人的利益。比如权威对你说要无私奉献,可是你的无私却被用来实现权威自己的利益,那真正得利的不就只有权威自己吗?这种事历史上难道没发生过吗?

拿书当中的例子来说,纳粹德国的时候,希特勒振臂一呼,为了德意志大家要怎么怎么样,结果所有德国人都着了他的道了,发动侵略战争,屠杀犹太人,还觉得自己的行为很正当,很符合良心道德,都是为了民族大义,这多可怕。这里还要插一句啊,弗洛姆写这本书,还有《逃避自由》等等一系列代表作,都是在二战之后。加上他自己本来就是德国人,被纳粹迫害后才去到美国,所以他对这种现象是有着深刻的体认的。在他看来,正是“权威主义伦理学”的盛行,最终导致了像纳粹德国这样的极权主义国家的出现。

但我们刚才也说了,权威的规范也可以有好有坏。所以呢,弗洛姆在这里还把权威分成两种,一种是“非理性权威”,还有一种是与此相对的“理性权威”。他特别强调的是,对“权威主义”的批判,不是对权威一棍子打死,而是只针对“非理性权威”,不针对“理性权威”。理性权威其实是对人有益的,比如在学校里,老师是权威,因为他有知识嘛,我是学生,我服从老师的权威也很合理嘛。这是因为我尊重老师的人格和知识,不是因为我怕他,而是因为我要向他学习,这样才能得到进步,让自己也成为有知识的人。而你如果说“凡是老师说的都是对的,都要遵守”,不好意思,那就是非理性了,就是盲从了,那对你的进步是没有好处的。所以区分理性和非理性的权威,这个很重要。

说来说去,权威本身也可能有对有错,没法明确善恶,所以还是需要一个善恶标准。怎么办呢?刚才说到,理性和非理性权威,区别就在理性权威是对人有利的,非理性权威是对人不利的。所以弗洛姆说了,这个标准其实也简单,就是,看对人是不是有利。肯定人的,促进人的发展的,就是善,否定人的,阻碍人的发展的,就是恶。这个标准,就是“人本主义”。

“人本主义”,简单地说,就是以人为中心,没有任何事物比人的存在更高,更有尊严。说到这里有人大概会说,这不是有点狂妄吗?难道人是宇宙的中心吗?不是这个意思啊。它的含义其实是说,人所做的一切对错判断,甚至一切知觉,都只有和人的存在相关才有意义。具体来说,比如“大自然”到底是善还是恶?如果没有人,这个问题有什么意义呢?有人说大自然是善,因为它养育了包括人在内的生命,也有人说大自然是恶,因为有很多自然灾害。但不管是善是恶,都是看它对人类的影响。也就是说,“人是万物的尺度”。当然,评价大自然是善是恶这个问题挺无聊的,弗洛姆要建立伦理标准,也不是去跟自然较劲,而是关注社会和人的行为本身。

但是,有人会说,人本主义的伦理学遵循的标准好像也没什么客观标准啊?每个人的性格啊、品性啊、喜好啊,好像都有差别啊。以人为本,是不是每个人都以自己为本,那还不是相对主义?对此呢,弗洛姆认为,人本主义也可以有客观性,这种普遍标准就是他所说的“人道”、“人性”、“人本”。所以,为了能够真正理解善恶,我们就必须先懂得人性。

上面就是这本书的第一个重点:告诉我们“为什么要明确善恶,需要明确什么样的善恶”。

那么到底怎么做才能建立普遍的善恶伦理观呢?在上一个重点最后我们说了,要真正理解“善恶”,就必须懂得人性,否则你就没有一种普遍的标准。如果说人本主义的善恶标准是看你做一件事是对人有利还是有害,那这个“人”又是指谁?肯定不是说某一个人,否则既没有客观性,也没有普遍性。人性可以是普遍的吗?每个人不是各不相同吗?怎么去构建一种普遍的人格,或者说性格的模型,同时又能反映人性的复杂多变呢?对此,弗洛姆认为,我们很多时候看到各种各样人的行为、品质、性格,那只是人格的表象,你要说某种性格是符合人性的,某种行为是不符合人性的,光看表面现象不行,还得必须了解内在的心理动机,也就是知道他为什么这么做才行。如果只看表面而不考察动机,那么伦理体系就将陷入形式主义。

说到这里,其实我们身为中国人是很有体会的,因为中国的很多道德评价就是太注重外表形式了,结果弄得人人都非常虚伪。最简单的例子,以前学校里说小朋友要尊老,看到老人过马路要扶。结果很多小朋友为了得到表扬,而不是因为他真的尊重老人,就跑到马路上去扶老人。没有老人他也到家里去找个老人出来让他过马路,自己好过去扶,然后可以得到老师表扬,有小红花。这个就是典型的形式主义了。

所以,评判一个人的行为善恶,首先要看他的动机。当然,这个是有难度的。小孩子为了表扬去扶老人,这个算是最简单直白的,有点生活经验的人都能看出来。问题是很多情况下,人做一件事的动机隐藏在各种表面的性格和行为下,很难洞悉。中国不是有句老话,叫“知人知面不知心”嘛。你怎么“知心”呢?这个时候,心理学就派上用场了,有用武之地了。说到这里呢,我们也明白了,为什么弗洛姆作为一个心理学家,会去探讨伦理善恶的问题。

所以之后的重点,就是基于心理学,给性格定一个大的框架,然后据此来判断行为的善恶。在本书中,弗洛姆首先为性格划分出了“非生产性指向”和“生产性指向”两个大的范畴。注意他这里说的是一种“指向”,而不是具体的性格表现。这样分有什么依据?主要是针对人的双重属性来划分的。什么是人的双重属性?就是说人有动物性的一面,也有超越动物性的一面。动物性很简单,人要吃喝拉撒,要繁衍后代,有求生本能;超越动物性的呢?就是人会创造,会想办法改造世界,这些动物不会。说到这里,有人琢磨出味道来了:这不就是马克思说的“人的能动性”吗?确实是这样啊,可以说这部分是弗洛姆从马克思那里继承的理论。所以,非生产性指向,更多体现人的动物本能,而生产性指向更多体现人的理性和创造力。

然后,他又在“非生产性指向”里分出了四种主要类型,分别是:

第一个,接受指向。什么意思呢,就是这种性格指向的人认为“一切好的东西都从外面来”,包括物质啊、知识啊、爱情啊、快乐啊,一切的一切,统统都要从外面来得到。对这种人,“爱”就是“被爱”,他特别依赖别人提供的帮助,如果只剩下他一个人,那就会茫然无措了。他是很好的聆听者,但是如果让他发表自己的意见,他就一脸懵逼了。

第二个,剥削指向。这种人也和接受指向的人一样,认为好的东西是来自外界的。不过不同的是,他获得外界的东西,不是靠接受别人的帮助,而是自己去抢。这个也很容易找典型,比如说这种人对爱的态度就是巧取豪夺,而且觉得,只有那些能从别人那里抢走的东西,才有吸引力。对这种风格是不是有点熟悉呢?他们的座右铭是什么呢?“偷来的果子更甜”。

第三个,囤积指向。这种指向的人和前两种都不一样,他们对从外界获得的任何新东西都没有信心,所以他们的安全感建立在囤积和节省之上。不管是物质、金钱还是感情和思想,他们都喜欢囤囤囤,不要新的,只要已经有的,不要花,只要囤,不要消费,只要占有。对爱情,他们不给出爱,而是通过占有他们所爱的人来获得爱。他们的座右铭是“天下没有什么新鲜的东西”。

第四个,市场指向。这个也不难理解了。具有这种性格指向的人呢,把所有的东西都当成可以交换的商品,它的价值就是交换价值。不仅物品是这样,包括爱情,甚至包括他自己,也都是可以交易的对象。对这种人来说,他能把自己卖出去,就是成功,就是有价值;相反,就是不成功,没有价值。比如有个人对思想的态度就是“这个有没有用,能不能做交换,不能换来钱的就是没用的思想”,那这个人必定就是市场指向为主的人格了。

说到这里,有人会问,为什么分这四种?而不是五种六种?其实呢,这种性格划分,很大一部分是来自弗洛伊德的性格生理发展阶段的内容。所以这部分可以看作他对弗洛伊德理论的继承,但他也不是照单全收,否则就和弗洛伊德没差别了。他跟弗洛伊德哪里不同呢?就是弗洛姆笔下的人格,并不仅仅是孤立的个人身上的生理现象,而是一种带有社会属性的人格,彼此会构成社会关系。

这话怎么说?比如,接受指向和剥削指向的人会构成一种共生关系,一个通过依赖别人来获得安全感,但是他自己就不独立了,另一个呢,通过占有和控制他人来满足自己的剥削欲望,这种行为他自己一个人也不行。所以他们就结合在一起了,用更加心理学一点的词来描述,这种关系就是“虐待狂-受虐狂”关系,也就是我们说的SM关系。而更深入的分析就发现,这种社会关系恰恰就是作者所说的“权威主义”的社会基础,一个做权威,一个做服从者。所以,你看,我们可以从对人格的心理分析,推导出社会的伦理体系的基础。当然,具体的情况会更加复杂,每个人不可能只有一种性格指向,而是多种相结合,其表现形式也是千变万化的,但是万变不离其宗,都是从这四种最原始的性格指向中来的。

而和这四种“非生产性性格指向”相对的,就是“生产性性格指向”。弗洛姆在书里开门见山地说了,这种性格才是人类发展的目标,同时也是人本主义伦理学的理想。为什么呢?因为人不仅是动物啊,不是只有生理本能,他还可以运用理性和想象力,改变眼前的世界,生产出物质财富、艺术作品,甚至思想体系,当然,还有最重要的生产,也就是完善他自己。这就是“生产性”或者“创造性”,只有人有,动物是没有的。但也不是所有人都有,只有具备这种性格特征的人,才拥有理性和爱的能力,才能去实现自己的潜能。可以说啊,生产性指向概念的引入,是弗洛姆借用马克思的生产性理论对弗洛伊德理论所进行的改造,也是他的思想体系和弗洛伊德体系最不同的地方。

上面的这种“生产性”和“非生产性”的划分,特别是对非生产性性格的偏负面描述,好像给人一种感觉:生产性的性格指向就是善的,非生产性的性格指向就是恶的。这对不对?其实弗洛姆也不是这么武断的。因为这些非生产性性格指向代表的是人的一种生存本能,对人的生存是正常和必要的。人也要吃喝拉撒,也有生理需求啊,但是人和动物不同,人能够生产,你如果只有非生产性性格,那和动物有什么区别呢?所以,关键在于你是不是拥有生产性性格,如果有,那么其余性格指向就可以转化为积极面;而如果没有,那么这些性格就会表现出消极和破坏性的一面。

举个例子,一个人表现出“囤积指向”性格,也就是很会存钱,这是好事还是坏事呢?当然可以是好事啊!有了钱,他可以改善自己的生活条件,可以给自己充电提升自己,还可以创业开公司,怎么不是好事呢?但这些都是和“生产性”相辅相成的。如果他不做这些,只知道存钱,把这个当成了最终目的,那就变成一个守财奴了,那就是坏事了。所以呢我们这里就可以明确地说,人只有发展自己,学会创造与爱,才能够获得真正的幸福与满足。这也是全书反复强调的核心观点。

但有人会说了,这种善恶标准会不会有争议呢?比如人本主义说,人的首要目的就是发展自己,成为自己,这是不是在宣扬利己主义和自私呢?难道自私不是一种恶吗?我们从小接受的教育不都提倡以无私奉献为美德,以自私自利为恶德吗?更进一步说,我们的社会之所以有各种惩罚机制,不就是为了禁止人们为了一己之私作恶吗?这个怎么解释?对此,弗洛姆首先驳斥了把“爱自己”和“自私”等同起来的观点,认为一个人要么爱自己,要么爱他人,两者必择其一的说法是不对的。

他一针见血地指出,自私者不爱别人,但其实也不爱自己,甚至可以说,正是没法爱自己,所以才会产生自私。自私者实际上恨自己,他的自私,只不过是对自己真实感情的掩盖和补偿。仔细想想也是啊,我们身边有许多人极端自私,简直是一毛不拔,然而,他们却可以为了利益,轻易出卖自己,这样的人又怎么称得上自爱呢?而且,真正的自爱,绝不可能仅靠自身实现,而是需要在社会中达到。

什么意思?就是爱不是一个人的生理行为,而是社会行为。弗洛伊德有一种观点啊,认为一个人爱自己,是因为想要爱他人受挫了,然后这种能量退回自身的结果,但是弗洛姆的观点在这里是跟他截然不同的,弗洛姆认为,爱自己是爱他人的前提。一个人只有爱自己,才有能力去爱他人,去爱全人类。爱不是你给了他人就无法给自己的有限能量。相反,只要心中有爱,一个人就可以源源不绝地创造出爱,这是什么?这就是他所说的“生产性的爱”。也只有这种生产性的爱,才能创造出真正的快乐和幸福。

弗洛姆还说了,这种生产性的爱,不是他一个人拍脑袋想出来的,而是有着悠久的传统。这里他举了很多有类似观点的哲学家的例子,我们这里就不一一说了,只说几个最耳熟能详的。比如他说到耶稣基督有过教诲“爱你的邻居,就像爱你自己”,这难道不是说你要先爱自己,然后才去爱邻居,爱其他所有人吗?而我们中国人更熟悉的是老子在《道德经》里的一段话:“贵以身为天下,若可寄天下;爱以身为天下,若可托天下”,意思是将天下看成像自身一样重要并爱护的人,才可将天下托付于他。这和弗洛姆说的,难道不是一个意思吗?读到这里,我们真的要感叹,伟大的智慧啊,确实是相通的。

以上是第二个重点:关于怎么明确善恶的问题,真正的善又是什么。

最后的重点就是:这种人本主义的善恶伦理体系可以推广到整个社会吗?首先,很显然弗洛姆认为,他所处的社会,也就是上世纪四五十年代的时候,奉行的不是人本主义的伦理学,而是权威主义的伦理学,这两者是互相冲突的。也就是说,不是社会中所有的人都能够发展自己,实现自己。权威说,为了国家,为了社会的利益,有些个人利益要放弃,这就是个人目标和社会目标不能完全调和。为什么?弗洛姆说了,因为“迄今为止的大多数社会都是为少数人服务的,这少数人所想的只是利用大多数人”所以他们掌控的权威话语肯定不会为多数人的发展着想。

这话说得相当一针见血,很有马克思的风范。那么这种冲突可以消弭吗?弗洛姆认为当然是可以的,否则我们不都是瞎忙吗?他提出了一种“健全的社会”,也就是两种伦理的内在冲突消失,社会利益等同于社会全体成员利益的社会,是真正肯定人,而不是摧残人的社会。这是不是有点像马克思说的“共产主义社会”啊?这种社会现在看来呢,还只是乌托邦,因为两种伦理观的矛盾虽然有减少,但始终存在。所以,人本主义伦理学的任务,就是用一种超越所处社会的视角,站在普遍的人类价值,也就是人性的立场上,去审视和批判自己的社会,并为了建立一个真正的人的社会,一个“善”的社会而努力。而个人作为社会的一分子,也应该努力认清自我、发展自我、成为自我,摆脱束缚,追寻真正的幸福,同时推动整个社会的进步。

说到这儿,《自我的追寻》的重点内容就为你介绍的差不多了,下面来为你简单回顾一下。

首先,权威主义伦理强调服从权威,否定个人的自我,主张“服从就是最大的善,不服从就是最大的恶”。而人本主义的伦理,强调的是以人为中心,主张善就是肯定生命,展现人的力量;而恶就是削弱人的力量。

其次,要真正理解“善恶”,就必须懂得人性。这要求我们用心理学的方法去对人格进行剖析。弗洛姆运用精神分析方法,将性格分为了“非生产性指向”和“生产性指向”两大类。并提出,人只有发展自己的生产性指向,才能学会创造与爱,才能够获得真正的幸福与满足。

最后,人本主义伦理学的目标,就是建立一种普适性的伦理观,进而建立真正肯定人而不是否定人的社会。

那么,在距离作者写成这本书已过了大半个世纪的现在,我们怎么看弗洛姆提出的这套理论?这套理论对我们普通人有什么意义?这里也简单说下我的心得。其实弗洛姆讨论伦理学的内容,不是说让每个人都去当道学先生,而是说,每个人都应该清楚,自己该追寻什么样的人生目标。

说起人生目标呢,当今时代我们也有很多,有些是社会告诉我们的,有些是别人的成功带来的示范作用,比如赚很多钱,比如有房有车,比如获得成功,有很多人就照着这些目标不停地去追求。但是弗洛姆告诉我们,在追寻之前,你是不是应该先思考一下,这个目标是不是真的是我所求?到底对我有没有价值?这些目标,到底是真的来自我的本心,还只不过是社会的权威灌输给我的?这些目标,会带来更多的善,还是引发更多的恶?实现了这个目标,能让我得到真正的幸福吗?所以他是教你不要盲从,要学会自己做判断。

弗洛姆在书里说,只有学会创造和爱,才能实现自我,找到幸福。这话放到现在,到底对不对?这其实也是很多读者在阅读经典时的面临的困惑:这些书经典是经典,但是会不会已经过时了啊?其实这种疑虑是不必的,每本作品固然有其时代的局限性,但经典之所以是经典,就是因为这些著作中多多少少都有一些可以流传后世的永恒性。或者用本书中的词汇,就是普适性。

为什么?因为这些作者的眼界并不拘泥于一时,仅限于他所在的社会,而是以一种超越性的,俯瞰的视野,去穿越时代的阻隔,看清世界的本来面目。就像本书作者弗洛姆所说的,人要超越社会的善恶立场之外,站在更高的“人类”的立场上来审视自己所处的社会。无论你在什么社会,只要有人,就会有人困惑人生的意义,就会有人追寻自己的价值。可以说,这种思路,这种视角,是大师的过人之处,也是我们平时所欠缺的。这也是我们在阅读经典的时候可以得到的收获,帮助我们启迪思路,开阔视野,获得审视社会的全新角度。

这不是说你要对书中的所有思想理论都相信,否则你就只是弗洛姆所说的“接受指向人格”了。本书其实一直都在强调“批判性”的重要性,那你怎么能不带着批判意识读这本书呢?你可以不认同作者所说的唯有创造和爱才能使人幸福的观点,那么,你认为什么才是更重要的呢?怎样才能获得真正的幸福?如果是你,会采取什么标准?这当中是不是也包含了善与恶的判断?当你开始思考这些问题的时候,其实已经从阅读中获得了启迪和收获。

撰稿:风君 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.我们应该借助心理学方法,明确何为善恶对错,并以此指导个人和社会,去让人发展自我,学会创造和爱,并实现真正和谐的社会。

2.每个人都应该清楚,自己该追寻什么样的人生目标。