《脑与阅读》 袁泽解读

《脑与阅读》| 袁泽解读

关于作者

斯坦尼斯拉斯·迪昂,全世界极具影响力的认知神经科学家之一,欧洲脑科学研究领域的领头人,世界脑科学领域大师级的人物,已在《自然》《科学》等知名期刊上发表300多篇文章。2014年,与其他两位科学家共同获得有“神经科学界诺贝尔奖”之称的大脑奖(The Brain Prize)。

关于本书

这本书,为我们提供了一个全新的理论,来解释人类是如何在相对较短的时间里,获得阅读能力的。这个新理论叫做“神经元再利用假说”,认为人之所以可以在相对较短的时间里获得阅读能力,是因为再利用了大脑中用于其他功能的区域,尤其是负责视觉功能的区域。从这个角度来看,人脑,其实是一种能够在局部改变用途的精巧装置。

核心内容

第一,我们在阅读的时候大脑是如何工作的?限制我们阅读速度的生理因素都有哪些?

第二,阅读能力是我们与生俱来的能力吗?我们是怎样获得阅读能力的?

第三,从“神经元再利用假说”的角度出发,阅读和人类大脑究竟有着怎样的关系?

你好,我是袁泽。欢迎每天听本书。今天我要为你分享的这本书叫做《脑与阅读》。这本书通过研究人们的阅读行为,为我们认识人类大脑,提供了一个全新的视角。

在说书的内容之前,有必要先说说作者。本书的作者,是全球最有影响力的认知神经科学家之一,斯坦尼斯拉斯·迪昂。他目前是欧洲脑科学研究领域的领头人,法兰西学院实验认知心理学教授,曾在《自然》《科学》等国际权威期刊上发表过300多篇文章。在2014年,他还获得了有“神经学诺贝尔奖”之称的大脑奖。

作为在科学领域里有如此巨大影响力的学者,迪昂教授在这本书里,会带给我们哪些独特的观点呢?

我们都知道,一个人就算一辈子没有受过正规教育,正常说话也什么没问题。掌握一门语言,与人沟通,是人类与生俱来的能力。但是,阅读就不一样了。如果不经过后天训练,想认字基本上是不可能的,更不用说去大量地阅读了。

从整个人类进化的尺度上看,也是如此。从人类诞生到现在,大约经历了几百万年的时间。可是最早的文字,仅仅出现在5000多年前。这样的时间跨度在人类的演化史中,是微不足道的,远远不足以让人脑进化出一套专门的阅读机制。我们灵长类动物的大脑,原本是为了适应狩猎-采集的生活而“设计”的。

但是,一个很有意思的现象是,通过现代脑成像技术,科学家们发现,人们在阅读的时候,无论用的是哪种语言,大脑的神经元都活跃在相同的区域。这个功能区,如果不是天生就负责阅读的,又该怎么解释呢?

对于这个问题,本书的作者从脑科学的角度,提出了一个叫做“神经元再利用”的假说。他认为:人类之所以能够在这么短的时间里,获得识别符号和文字的能力,是再利用了大脑中用于其他功能的区域,尤其是负责视觉功能的区域。从这个角度来看,人脑,其实是一种能够在局部改变用途的精巧装置。关于这个“神经元再利用假说”,我在后边会为你详细讲述。

接下来,我将分成两个部分,为你分享这本书。第一部分,我们从认知心理学的视角,来说说阅读是如何发生的?究竟是哪些因素,在影响或者制约着我们的阅读。有了第一部分作为基础,在第二部分,我们具体来说说,作者提出的“神经元再利用假说”是怎样的。从这个角度来看,人类大脑和阅读行为,究竟有着怎样的关系?

我们先来看第一个问题:究竟是哪些因素,在影响着我们的阅读。

不妨回想一下,我们自己平时阅读的过程是怎样的。通常来说,我们的目光会停留在某个词上,这个时候,几乎不需要太动脑筋,大脑就能轻而易举地提取出这个词的意义和读音。把这些词连贯起来,我们就毫不费力地读懂了一句话的意思。

但是,这个看似毫不费力的阅读过程,从进化的角度上看,还远远不是一套精细、完美的系统,相反,我们在阅读的时候,反而受到很大的限制。现实生活中,几乎没有人可以一目十行的同时,还能深入了解书中的细节。更不可能在20分钟内,读完整部《战争与和平》。那究竟是什么因素在影响着我们的阅读呢?

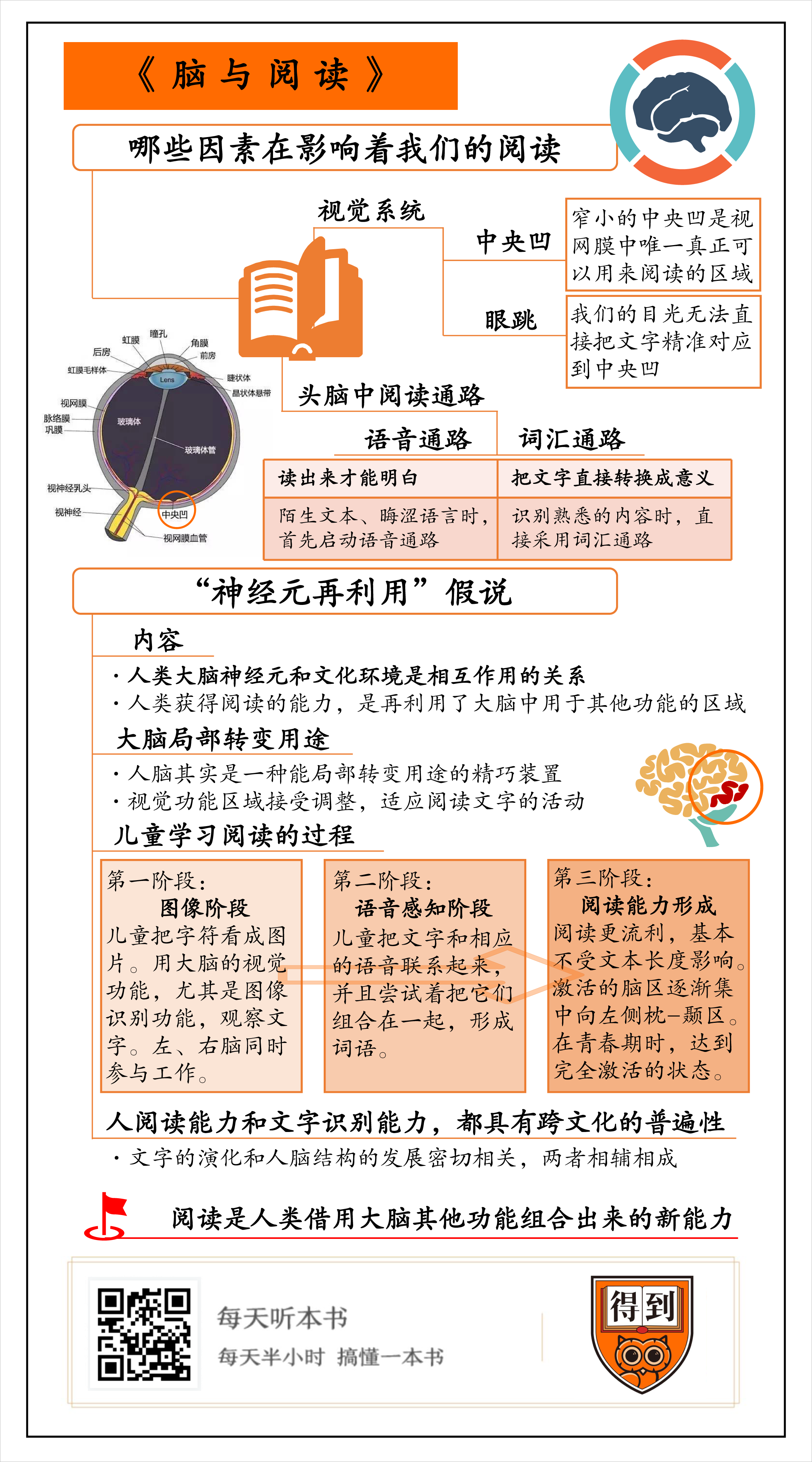

这本书告诉我们,影响我们阅读的因素,有两个。第一是我们视觉系统。第二,则是我们的头脑中的阅读通路。我们一个一个来说。

先来看视觉系统是如何影响阅读的。阅读开始于视觉感知。而我们的视网膜,并不是一个均衡的感受器。在视网膜中,有一个叫做“中央凹”的区域,只有这个中央凹的中心地带,才拥有视网膜中唯一密集的、高分辨率的视觉细胞。视网膜的其他区域,分辨率就会低很多。这也就意味着,中央凹是视网膜中唯一真正可以用来阅读的区域,而这个区域,仅仅是角度很窄的一部分。

所以,我们在阅读的时候,需要自动地把文字放在中央凹内来加工。我们的眼球在阅读的时候需要不断移动,用视觉中最敏感的区域来“扫描”文本。更不方便的是,我们的目光,并不是在书上匀速的运动。恰恰相反,我们的目光,总是一小步一小步地,从一处跳向另一处。有一个专门的术语来形容这个过程,叫做“眼跳”。

眼跳对阅读速度来说,是一个很大的限制。它会导致我们无法直接把文字准确无误地对应到中央凹的最佳位置。要知道,我们的眼睛,只对正好落在注视中心的那一个点,有最精细的感知。而注视中心的外围,则会越来越模糊。也正是因为如此,我们一次注视的信息,最多只有7~9个字母,对应到中文,也就是三个汉字左右。

视野范围有限,所以我们一次加工的信息也不多,这是影响阅读速度的一个重要原因。当然,我们可以通过训练来优化眼动的模式,但每分钟阅读四五百个词,是我们的生理极限,不会再有什么提高的空间了。

有一项实验能够很好地证明,这种眼动的模式,就是影响阅读速度的罪魁祸首。实验是这样的:研究者让人盯着一个屏幕,屏幕上呈现的,并不是完整的段落,而是一个词语接着一个词语地呈现。而且,这些词都精确地落在了参与实验人员的注视点上。结果发现,一个平时有着良好阅读习惯的人,可以达到每分钟阅读1100个词语,最优秀的,甚至可以达到每分钟1600个词,这是正常阅读速度的3~4倍。

只要文字还是一行行地写在纸上,或者打在屏幕上,这种通过注视来获取信息的方式,就一定会让我们的阅读速度降低,形成一道不可跨域的壁垒。也正是因为如此,当你再看到那些号称能把你的阅读速度训练到每分钟1000词的广告时,保持怀疑的态度,还是很有必要的。

视觉系统完成了对文字的扫描,仅仅完成了阅读生理过程的第一步。接下来,还有更加重要的一项机制,在影响着我们对文字信息的加工,那就是我们头脑中的“阅读通路”。

首先,我想请你先思考一个问题:我们都知道,文字是记录语言的工具。而语言的最基本形式,是我们发出的声音。那么你在阅读文字的时候,是会先将文字转化成读音,再理解它的意思,还是可以直接从文字直达语义,完全不需要想它的读音呢?

这是一个很有争议的问题,对于这个问题的回答,也决定着我们头脑中的阅读通路,也就是大脑加工文字信息的方式,到底是怎样的。

一些研究者认为,从文字到语音的转换是必经的一步。书面语言,只不过是口语的一种副产品,因此我们必须通过一种“语音通路”,把词给读出来,然后才有可能明白文字的意思。还有一部分人认为,把文字读出来,只是初学者具有的特点。对于更加成熟的阅读者来说,还有一条更加直接的“词汇通路”,也就是说,大脑可以把文字直接转换成意义。

这种争议经过了30多年的讨论,到现在,研究者们基本上达成了共识:对于成人来说,这两条通路都存在,而且,它们是同时运行的。这也就是为什么,我们在阅读的时候,好像确实会感觉到,自己是在“读”眼前的这些文字,但是速度却又比一字一句地朗读要快得多。通过大量的实证研究表明,即使是最熟练的阅读者,也会利用文字的发音。然而,这并不是说我们真的要把看到的信息,一词一句地读出来,甚至不必动嘴,更深层的加工中,我们就会自动提取出文字的语音信息。

虽然我们头脑中的这两条阅读通路在同时起作用,指导我们流畅地阅读。但是,根据我们所读的内容不同,以及阅读任务的不同,每一条通路所发挥的作用大小是不一样的。相信你也会有这样的感受,读有些内容的时候,好像一点也不费力气,看到的文字就会自动转化成意义,一看就能理解。还有的时候,只有一句一句仔细地默读,甚至是读出声音,才会明白这话是什么意思。这又是怎么回事呢?

这本书告诉我们:当你在阅读陌生的文本,或者是比较晦涩的语言时,首先启动的,就是“语音通路”。最典型的例子就是,你想想自己在读古诗的时候,尤其是读一首你不曾见过的,陌生的诗句时,是快速浏览一遍,就能明白它的意思;还是说要把它读出来,才能知道写的是什么?大多数人的答案,一定是后者。这是因为,当我们在接触一项不熟悉的语言、不熟悉的文字时,我们无法做到直接提取意义。我们所能做的,就是将其转化为读音,然后才会发现这个读音模式是可以识别的。

而当我们看到常见的词语,或者是自己熟悉的内容时,往往会直接采用词汇通路,直接识别出词语的意思,再利用词义信息去提取它的发音。比如说,你在读童话,或者小说的时候,很多情节是不是一扫而过,却也在你的头脑呈现出了完整的画面?这说明,你并没有把每个字转化成声音,而是快速扫描后整体感知所读文字的意义。

听到这,你可能会问,词汇通路的确能够很容易地帮助我们识别出文字的含义。但它是如何做到的呢?答案是:靠调取已经存在于我们头脑中的词汇库,认知心理学家将这种词汇库称之为:心理词典。

心理词典中的词条数目相当庞大。普通人的词汇量往往能达到数万之多。这说明,我们每个人都能轻而易举地,从至少几万个候选词中找到合适的意义,来匹配看到的文字。这一过程,只需要花零点几秒,而它所依赖的,只不过是视网膜上的几道光而已。

以上就是我要分享的第一部分,都有哪些生理因素,在影响着我们的阅读活动。首先,我们的视觉系统决定了我们只能通过眼跳的方式,去“扫描”文字信息。但这也会导致阅读速度变慢。第二,在视网膜上收集到了文字信息之后,“语音通路”和“词汇通路”共同起作用,帮助我们完成阅读理解。

有了上一部分的知识背景作基础,接下来,我们就来说说,作者提出的“神经元再利用”假说,具体是怎样的。通过了解这个假说,我们可以从一个全新的视角来认识大脑的构造以及工作方式。简单来说,就是你天生能说话,但是必须上学才能认字,这是人类的大脑结构决定的。阅读不是先天能力,没刻在你的基因里,是人类借用大脑其他功能组合出来的新能力。

在认知神经科学,以及脑成像技术等发展起来之前,大脑对于人类,一直是一个黑箱般的存在。直到最近几十年,一些科学家才认识到,脑科学与人类获得阅读、算术或者推理能力有着非常紧密的关系。

直到今天,还有相当一部分人认为,大脑是一种具有无限可塑性的器官,也就是我们通常所说的“白板说”。“白板说”认为人脑就像是一张白纸,总是可以适应新的环境,吸收新的文化,进化出带有新功能的新结构。人类大脑的发展,完全由后天的环境来决定。这有点像是给大脑加外挂,遇到一个新环境,就发展出一个外挂,安在你的脑子里,应对新问题。而迪昂教授提出的“神经元再利用”假说,就是对这种“白板说”的批判。

总的来说,“神经元再利用”假说认为,人类大脑的神经元和后天的文化环境,是相互作用的关系,不是机械地加上新外挂那么简单。人类之所以能够获得阅读的能力,只是再利用了大脑中用于其他功能的区域,尤其是负责视觉功能的区域,这只是对大脑原有功能的最小调整。这话听起来可能有点难,下面我会为你具体解释。

我们都知道,人类天生就具有学习语言的能力,而阅读能力的形成,则需要经过后天的教育。通过阅读,我们能够超越时间和空间的限制,获得其他人的智慧,这无疑是一项非常重要的能力。从整个人类演化的尺度上看,我们大概经历了几百万年的进化史,但是最早的文字,也仅仅诞生在5000多年前。

在这么短时间里,人们之所以能够学会阅读,逐步形成识别文字符号能力,不是真的受后天影响,演化出了一个专门用来阅读的功能区,而是将原来负责其他功能的脑区,进行了再利用,来为阅读文字服务。其中,最重要的就是我们人类的视觉功能区域。通过后天的阅读教育,人脑把我们与生俱来的,可以识别图像形状的功能,做了最少量的调整,来适应阅读文字的活动。从这个角度来说,人脑,其实是一种能够局部转变用途的精巧装置。

我们可以通过观察儿童在学习阅读时,大脑结构会发生怎样的变化,来进一步证明这个观点。

总体来说,儿童学习阅读的过程,可以分为三个阶段。

第一个阶段是图像阶段,儿童只是把一个一个的字符,看成是图片。这个时候,并没有出现明确的大脑定位,大脑的两个半球,也就是左脑和右脑,同时参与工作。这也就是说,儿童在这个时候,还是用大脑中的视觉功能,尤其是图像识别功能,来观察文字。

第二个阶段,是语音感知阶段。在这个阶段,儿童看再文字的时候,就不像是看画了,而是把文字和相应的语音联系起来,并且尝试着把它们组合在一起,形成词语。

而再过几年,到了五六岁的时候,也就到了第三个阶段,阅读能力就此形成。他们的阅读会变得更加流利,基本上可以做到不受文本长度的影响。而正是在这个阶段,科学家们发现,随着专业阅读技能的提高,激活的脑区也逐渐变得更加集中,慢慢向左侧枕-颞区集中。这个区域,就是成人阅读时,用来识别词汇,加工文字的地方。随着阅读量的增加,这个区域,在青春期的时候,才会达到完全激活的状态。

这就说明,人类的大脑中,原本并不存在一套阅读机制。人天生有识别物体的视觉能力,大脑正是对这个区域进行了再利用,从而获得了阅读文字的能力。

作者说,有大量的研究表明,正是通过后天的阅读训练,我们才能够更加敏锐地感知到外部的信息。从这个角度来说,正是教育将我们祖先大脑中负责狩猎和采集的功能,转变为加工新文化的能力。教育对于人类文化能力的形成,具有非常重要的作用。

不但如此,作者还发现,人类识别文字的能力,并不像“白板说”所认为的那样,会因后天环境影响,产生非常大的差别。恰恰相反,人类的文字识别能力,具有跨文化的普遍性。作者深入考察了人类文字的诞生发展过程,他发现,不同的文字系统都拥有一部分共同的特征。不但如此,这些共同的文字特征,都非常符合人脑加工信息的工作特性。

在普通人看来,各种文字的形状千差万别,哪里有什么共性可言?但作者告诉我们,不同文化的文字之间,真的存在相同的深层结构。

比如,迪昂教授说,所有的文字都基于一些比较小的基本形状,像是一个个字母,或是汉字的偏旁部首,这些小的形状,按照层级组合,形成了完整的文字。这种层级化的结构恰好适应了大脑皮质中,视觉信息加工的层级结构。不管文字的产生是源于人类的设计,还是源于某种非凡的直觉,最早出现的文字似乎都有意地选择了那些阅读起来最简单的形状。

还有,所有的文字系统都趋向于同时表示语音和意义。而在人的大脑中,负责语音编码的区域,与负责意义编码的区域距离并不远,刚刚提到的左侧枕-颞区,我们姑且叫它“文字盒子区”,刚好可以成为它们之间最合适的枢纽。

总的来说,无论是像英语一样的拼音文字,还是像汉字这样的语素文字,它们的特性,都非常易于大脑的加工。这些所有的文字系统,都显现出一些跨文化存在的普遍规律,而这些规律又最终会追根溯源到人脑的限制性上。

结合上面提到的文字的特性,我们基本上可以得出:人类的阅读能力,还有文字识别的能力,都具有跨文化的普遍性。文字的演化和人脑结构的发展密切相关,两者相辅相成。这也从另一个层面证实了,“神经元再利用假说”提出的观点:人类大脑的神经元和后天的文化环境,是相互作用的关系。

好了,以上就是这本《脑与阅读》的精华内容了。

总结一下:

首先,影响我们阅读行为的因素有两个:视觉系统和头脑中的阅读通路。视觉系统决定了我们只能在同一时间内加工有限的信息,这是我们“读书慢”的最重要原因。在视网膜上收集到了文字信息之后,“语音通路”和“词汇通路”共同起作用,帮助我们完成阅读理解。

关于人类如何获得阅读能力的问题,作者提出了“神经元再利用假说”。作者认为,人类之所以能够在相对较短的时间里,获得识别符号和文字的能力,是再利用了大脑中用于其他功能的区域,尤其是负责视觉功能的区域。人类的大脑,其实可以看做是一种能够局部转变用途的精巧装置。同时,这本书通过对人类阅读行为的研究,也告诉了我们教育的重要性。教育将我们祖先的大脑中,负责狩猎和采集的功能区,进行了再利用,从而转变为加工新文化的能力。教育对大脑文化能力的形成,具有非常重要的作用。

撰稿、讲述:袁泽 脑图:刘艳脑图工坊

划重点

-

人类之所以能够在这么短的时间里,获得识别符号和文字的能力,是再利用了大脑中用于其他功能的区域,尤其是负责视觉功能的区域。

-

当我们在接触一项不熟悉的语言、不熟悉的文字时,我们无法做到直接提取意义。我们所能做的,就是将其转化为读音,然后才会发现这个读音模式是可以识别的。

-

教育将我们祖先大脑中负责狩猎和采集的功能,转变为加工新文化的能力。教育对于人类文化能力的形成,具有非常重要的作用。