《眨眼之间》 徐玲解读

《眨眼之间》| 徐玲解读

关于作者

马尔科姆·格拉德威尔,被誉为“畅销书之王”,他的作品包括《引爆点》《眨眼之间》《逆转》《异类》等,本本都是《纽约时报》的冠军图书,不但创造了书市神话,还对大众文化产生了重大影响,甚至出现了一个名词叫“格拉德威尔效应”,用来形容他对公众的巨大影响力。他被《时代》杂志评为“全球最有影响力的100位人物之一”。

关于本书

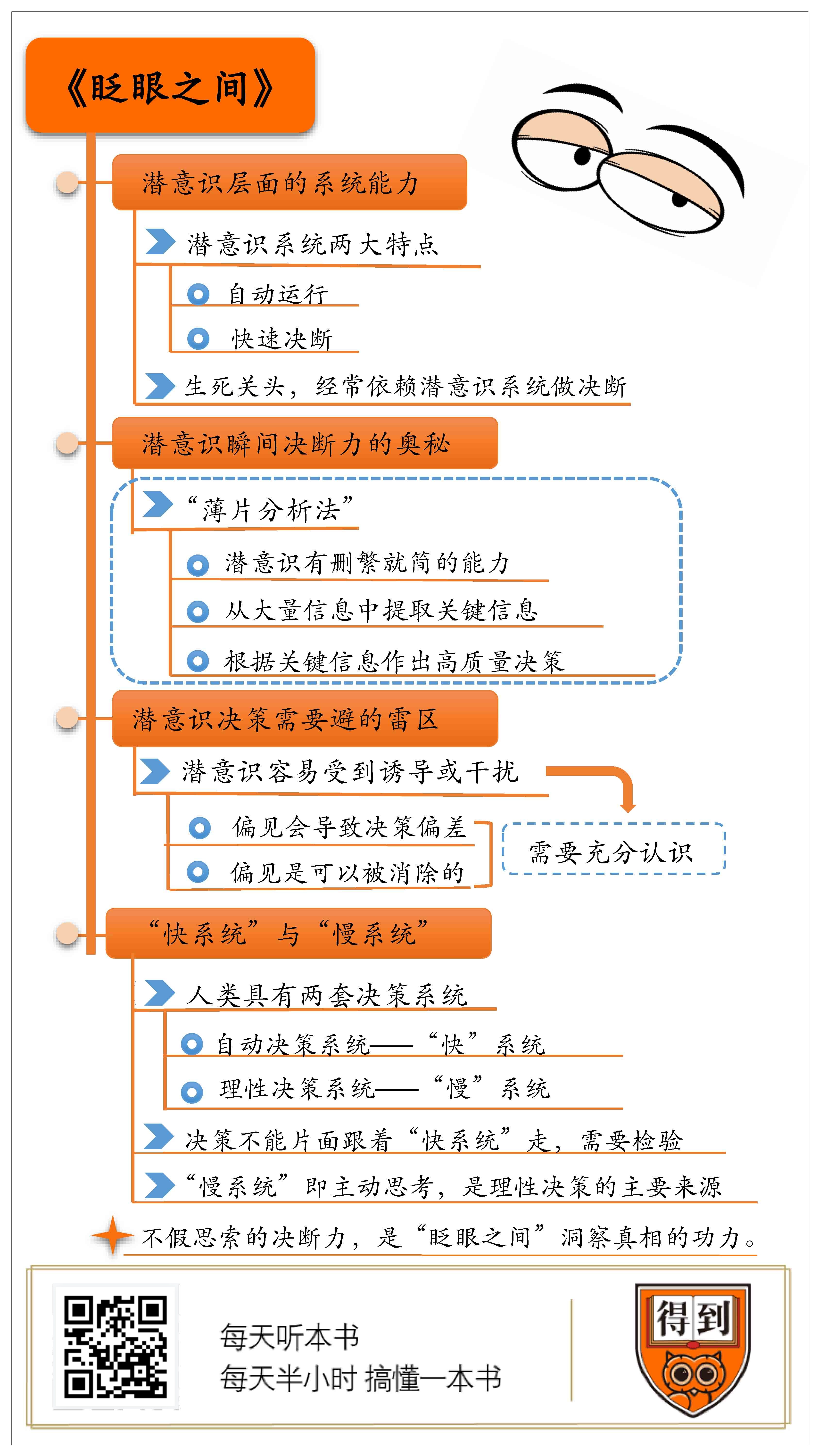

本书探讨了人类在潜意识层面拥有的瞬间决断能力,认为我们在眨眼之间所做出的快速判断,与深思熟虑、仔细斟酌后才做出的决定不相上下,甚至更好。书中用了一系列生动详实的案例,揭示了这套系统的强大力量。作者指出,我们每个人天生就具有这种不假思索的决断力,只要掌握正确方法,妥善运用,就能大大提升在眨眼之间洞察真相的功力。

核心内容

一、为什么说潜意识层面的瞬间决断力,是意识层面的理性思维所无法替代的?

二、潜意识瞬间决断力的奥秘是什么?

三、运用瞬间决断力来做决策时,我们要注意避开什么雷区?

你好,欢迎每天听本书。这期音频为你解读的是《眨眼之间》,副标题是“不假思索的决断力”。这是一本探讨潜意识的书,书中提出了一个很有意思的观点:很多时候,我们在眨眼之间依靠潜意识所做出的快速判断,与深思熟虑后才做出的决定不相上下,甚至更好。

我们都有过这样的经验:在某个灵光乍现的时刻,我们仿佛突然具有了一种特异功能,能在瞬间看穿事情的真相。比如,在考试中碰到不会的题,我们凭第一感觉瞎蒙的答案很可能是对的;与陌生人见面,我们有时候第一眼就知道对方是个怎样的人;据说更厉害的是恋爱中的女人,她们能在瞬间看穿心上人的谎言。生活中还有很多这样的例子,我们通常把这种能力叫做直觉或者第六感,在心理学中叫做潜意识。《眨眼之间》这本书就是探讨人类在潜意识层面拥有的瞬间决断能力,也就是副标题所说的不假思索的决断力。

这个观点是有理论依据的。诺贝尔奖得主、心理学家丹尼尔·卡尼曼在他的代表作《思考,快与慢》中,就系统、深入地讨论了人类具有的两套决策系统:一个是系统1,潜意识层面的自动决策系统,这是“快系统”;另一个是系统2,意识层面的理性决策系统,这是“慢系统”。卡尼曼指出,我们大部分决策是依赖系统1,也就是直觉做出来的。《眨眼之间》比《思考,快与慢》出版得更早,当时对公众来说,潜意识的这套快速决策系统还非常神秘,书中用一系列生动详实的案例揭示了这套系统的强大力量,在公众中引发轰动。这本书里还说,我们每个人天生就具有这种不假思索的决断力,只要掌握正确方法,妥善运用,就能大大提升在眨眼之间洞察真相的功力。

本书作者马尔科姆·格拉德威尔,是不折不扣的“畅销书之王”。除了这本《眨眼之间》,他另外几本书《引爆点》《逆转》《异类》,本本都是《纽约时报》的冠军图书,不但创造了书市神话,还对大众文化产生了重大影响,甚至出现了一个名词叫“格拉德威尔效应”,用来形容他对公众的巨大影响力。正因如此,他被《时代》杂志评为“全球最有影响力的100位人物之一”。

介绍完作者和这本书的基本情况,下面,我从三个方面来给你详细说明潜意识层面的瞬间决断力的奥秘:

第一,为什么说潜意识层面的瞬间决断力,是意识层面的理性思维所无法替代的?

第二,潜意识瞬间决断力的奥秘是什么?

第三,运用瞬间决断力来做决策时,我们要注意避开什么雷区?

下面我们就先来说第一点,为什么说潜意识层面的瞬间决断力,是意识层面的理性思维所无法替代的?

书的一开篇,就给我们讲述了一个古希腊雕像之谜,事情是这样的:1983年9月的一天,美国一家名叫保罗·盖蒂的艺术博物馆,搜寻到了一尊非常罕见的古希腊少年雕像,卖家开出了将近1000万美元的天价,但如果这尊雕像是古代真品,那么它绝对值这个价钱,而且当时的盖蒂博物馆也急需通过收藏这样的绝世宝物,来提高自己在业界的声誉。

为了鉴别雕像的真伪,博物馆花了很大力气。他们专门请来著名地质学家,用当时最先进的检测仪器和检测技术,对雕像进行了最细致的审查,来确认雕像石材的形成年代和出土地点;同时还聘请了资深律师,查明相关收藏文件的真实性。博物馆前后花了14个月,从技术上和法律上对这尊雕像进行了全方位的审查,没有发现任何破绽,他们就相信这尊雕像确实是古代真品。遗憾的是,审查团队过于重视技术,没有专门请文物专家来鉴定,这就为后来的反转埋下了伏笔。

于是,盖蒂博物馆不惜血本买下了这尊雕像,并在1986年秋天首次面向公众展出。展出获得了巨大成功,《纽约时报》还在头版报道了这件事。但是,盖蒂博物馆方的心头始终不舒服,因为有几位文物专家先后对雕像提出了第一眼质疑:一位意大利美术史学家认为雕像的指甲看上去非常别扭;一位古希腊雕像专家说,感觉有什么东西不大对头;还有一位纽约大都会博物馆的前任馆长说,这尊雕像给他的第一印象是“新”,不像是古董。

你看,这些专家提出的质疑没有证据,纯属主观臆断,盖蒂博物馆当时也就没有采信,但后来,他们总觉得不对劲,为了打消疑虑,他们将这尊雕像包好连夜送往雅典,召集希腊最资深的雕像专家进行研究。结果让博物馆大受打击:专家们进一步的调查发现,卖方提供的收藏证明文件是假的,雕像的石材也是新的,只不过用秘方进行了做旧处理。毫无疑问,盖蒂博物馆成了冤大头。如今,这家博物馆的文物目录中仍然有这尊雕像,旁边标注着“约公元前530年,或为现代仿品”。

在这个案例中,文物专家们凭直觉做出的判断,胜过了博物馆方最先进的检测仪器和检测技术,这就是潜意识层面进行瞬间决断的威力。那么,潜意识为什么能做到这一点呢?它在大脑中究竟是如何运作的?

作者指出,潜意识系统的一个突出特点就是“自动运行”。大脑将很大一部分复杂的思考工作委托给了潜意识,让它时时处于自动运行的状态,帮助大脑判断周围环境、警示危险等等。如果把人类的大脑比作是一架先进的喷气式客机,那么意识就是飞行员,而潜意识就是飞机上配备的自动飞行系统。在整个飞行过程中,飞行系统都在自动运行,对周围的情况做出实时判断和决策,基本上不需要飞行员。

除了自动运行,潜意识系统的另一大特点是“快”。很多时候,我们还没有意识到发生了什么,潜意识就已经帮我们做出了快速判断和反应。在生死攸关、千钧一发的时刻,潜意识的这一能力尤其重要,这是意识层面深思熟虑的慢系统完全不可替代的。

比如,书中举了这样一个真实故事:一栋民宅的厨房起火,消防队赶到以后发现火势并不大,于是用水枪向厨房喷水,但火势依然不灭,队员们正要做进一步扑救,副队长忽然直觉感到情况不对,大喊一声“马上撤退”,全部人员刚刚撤离,地板就轰隆一下子坍塌了。事后他们才发现,火源不是厨房,而是地下室,撤退是非常明智的命令,避免了消防员伤亡。副队长虽然当时也不清楚真实情况,但他的瞬间决断力却救了全体队员的性命。

类似的例子还有根据真实事件改编的电影《萨利机长》。电影中,萨利机长的飞机遭到飞鸟撞击,双引擎停止运转,飞行高度仅仅900米,情况非常紧急。当时航空塔台的命令是返航,而萨利机长凭直觉认为应该迫降哈德逊河。他不听指令,毅然迫降,最终成功拯救了机上155人的性命。但是,萨利机长的举动却在事后引发了争议:这个迫降决定到底是正确的选择,还是机长个人英雄主义的鲁莽行动?审查机构一开始认为返航才是正确选择,不过,随着调查逐渐深入,研究人员对事故情况进行了十几遍的模拟复盘,发现萨利机长的迫降决定是在当时情况下几乎唯一正确的决定。也就是说,萨利机长凭瞬间决断力做出的决定,和计算机反复模拟复盘之后的结论完全一致。

以上就是为你讲述的第一个重点,潜意识层面的瞬间决断力,是意识层面的理性思维所无法替代的。潜意识系统有两大特点,一是自动运行,二是快速决断。当面临火场救援、飞机迫降这样的突发紧急事件时,我们只能依赖于潜意识系统做出生死决断。

那么,接下来你肯定会问,为什么潜意识这台自动运行的计算机这么好用呢?其中到底包含了怎样的秘密呢?这就是我们接下来要讲的第二个重点,潜意识瞬间决断力的奥秘就在于“薄片分析法”。

什么是薄片分析法呢?根据书中的定义,它是“快速认知的一个组成部分,指人们通过极少经验即可理解事物和行为规律的潜意识能力”。这听起来有点抽象,其实就是说,潜意识有种删繁就简的能力,能够从大量信息中忽视无用信息、提取出关键信息,并根据这些关键信息来做判断。

举个例子:给你看一段只有3分钟的夫妻对话视频,你能判断出他们在15年内是否会离婚吗?你可能觉得,这太不靠谱了吧,不过,经过训练的心理学家却能判断出这段婚姻是否会破裂。我们都知道,决定婚姻是否成功的因素太多了,像价值观、性格、习惯、金钱、孩子等等,3分钟的对话视频根本不可能提供足够的信息,这些心理学家究竟是怎么做到的呢?

关键就在于薄片分析法。心理学家完全不理会其他因素,只把注意力集中在一个因素上,也就是夫妻二人在对话中所表现出的情绪。他们将每种情绪都加上了编码,比如反感的代码是1,蔑视的代码是2,气愤的代码是7,埋怨的代码是12,等等,你只需要将视频中出现的每种情绪记录下来,然后去算一算其中正面情绪和负面情绪各占了多少比例。根据心理学家总结出的规律,一段婚姻想要延续,视频中表现出来的积极情绪与消极情绪的比例至少要达到5:1,否则婚姻就有危险。其中,有四种情绪特别值得重视,也就是戒备、一言不发、指责和蔑视,一旦出现了这四种情绪的一种,意味着婚姻存在问题。这里边最严重的是蔑视,一旦夫妻之间出现蔑视情绪,这意味着这段婚姻很可能短命。

这听起来很简单,对吧?事实证明,只要了解了其中的原理,对情绪识别稍加学习,普通人也能像心理学家一样快速判断出一段婚姻的前景,这就是薄片分析法的神奇之处。作者认为,薄片分析法其实就是潜意识层面的工作原理。潜意识通过剔除一切无关紧要的细节,留下真正关键的要素作为判断依据,就能够在瞬间做出高质量的决策,只不过,这一系列的复杂操作都处于自动运行状态,我们觉察不到而已。

再举一个运用薄片分析法的例子。你想要评估一位医生被提起医疗事故诉讼的风险,你觉得下面哪种途径更好呢?第一,去仔细分析他的档案,查看他的学历、行医资格证、医疗失误的记录等等;第二,偷听他与病人对话的几个小片段。你可能已经猜到了,第二种方式,也就是偷听医生和病人的谈话,能让你做出更准确的判断。这是为什么呢?

原来,一个医生是否会被提起医疗诉讼,和他的医术是否高明关系并不大,甚至和他手术失误的次数也没有明显相关关系,最核心的因素只有一点,那就是他和病人的关系如何,病人是否喜欢他。想要了解这一点,偷听这个医生和病人的谈话当然是最好不过的方式了。如果这位医生对病人语气友善、态度关切,那么他就不太可能被起诉;反之,如果他语气强硬、态度冷漠,他就可能被病人找麻烦。这也是一个薄片分析法的典型应用,而且这个薄片真的可以非常薄:你甚至不用去听医生到底说了什么内容,只需要注意他说话的语气语调,就可以判断得八九不离十。

薄片分析法的背后,隐含着一个深刻的认知原理:信息不是越多越好。人们总是以为,掌握的信息量越大,做出的判断就越准确,其实这是一个错觉,事实上,我们只需要将有限的注意力聚焦到少数几个关键细节上,就可以洞察到事物的本质。有时候,多余的信息不但没用,反而会对决策形成干扰,从而让我们做出错误判断。

书里举了这么个例子:医院的急诊室每天会接待大量的胸痛病人,其中有的病人的确有心脏病发作的危险,而有的病人其实在几天之内没什么大事,不需要占用急诊室的有限资源,那怎样才能快速区分这两类病人呢?对此,心脏病专家列出了四项关键诊断指标:心电图、血压值、是否肺部积水以及是否有不稳定性心绞痛。急诊室的长期实践表明,如果医生严格按照这四项指标来判断,就能达到很高的准确率;而医生一旦开始考虑别的因素,比如病人的性别、年龄、病史、其他症状等等,考虑的因素越多,对病情的判断就越不准确。在这个案例中,多余的信息对医生的判断形成了严重干扰。

以上就是为你讲述的第二个重点,潜意识瞬间决断力的奥秘在于薄片分析法,也就是只通过少数几个关键细节,就可以洞察到事物本质的分析方法。比如只观看3分钟的夫妻对话视频,就可以判断一段婚姻的前景;只偷听几段医生和病人的谈话,就可以知道这位医生是否会惹上官司。作者认为,薄片分析法其实就是潜意识层面的工作原理。潜意识通过剔除一切无关紧要的细节,留下真正关键的要素作为判断依据,就能够在瞬间做出高质量的决策。

不过,需要注意的是,潜意识的瞬间决断力虽然强大,却也可能出错,容易受到干扰和误导。这就是我们接下来要讲的第三个重点,运用潜意识的瞬间决断力来做决策,我们要注意避开什么雷区呢?

前面说了,潜意识决断的工作原理在于薄片分析法,这个工作机制在正常情况下可以运行良好,不过,一旦它受到诱导或者干扰,就可能导致我们的判断出现偏差。事实上,心理学家已经通过实验证明了,潜意识是很容易受到诱导的。

比如这样一个简单的实验:让志愿者穿过一条长长的走廊来到实验室,然后给他们提供一组词汇,让他们根据这些词汇来造句,完成造句任务后,再让他们原路返回,参加后续的实验环节。这时候,有趣的结果出现了:如果给被试者提供的词汇中,出现了一些与老年生活有关的词,那么他们在回去时的步伐就比来的时候明显慢了许多;如果词汇中出现了一些与莽撞行为有关的词,那么被试者在后续的实验环节中就会表现得更加冲动和不耐烦;如果词汇中出现了一些与合作精神有关的词,那么被试者在后续环节中就会表现出更高的团队意识;等等。

这个实验后来发展出了多个版本。在另一个类似的实验中,一些大学生需要参加一组考试。其中,一半学生在考试之前需要花5分钟去思考成为一名教授意味着什么;而另一半学生花5分钟去想与足球流氓有关的事情。结果,这一简单的联想,让前一组学生的考试成绩比后一组学生高出13个百分点,也就是及格与不及格之间的差距。更让人震惊的是,如果让一些黑人学生在考试之前填写他所属的人种,那么他们答题的正确率就会降低一半。很显然,有关黑人的负面联想会严重打击他们答题的信心。

其中最意味深长的地方在于,以上所有实验中的志愿者,他们不知道自己受到了潜意识的操纵。即使事后实验人员问他们:“你觉得实验中有没有什么因素影响了你的考试成绩?”或者更明确地问那些黑人学生:“在试卷上填写你所属的人种,会不会对你产生干扰?”志愿者们都完全否认,他们完全不相信自己这么容易受到一些无关因素的影响。当然,我们已经了解了潜意识的工作原理,也就完全可以理解,当大脑处在潜意识的自动驾驶状态中时,我们在意识层面很难发现潜意识所提取的薄片出了什么问题,是否受到了操纵。对此,作者这样写道,“那些我们一直看成是自由意志的东西,在很大程度上只是个幻象。”

事实上,即使没有实验室中那样的有意操控,潜意识所自动提取的薄片也可能出错,这就是通常所说的偏见。在意识层面,人们往往都不承认自己有偏见,然而实际上,偏见经常是在潜意识层面发挥作用的。

比如一个典型的职场偏见,就是身材高大的人通常被认为有领导力,这就不难理解,美国《财富》500强企业的 CEO 几乎全部是高个、白人、男性。数据显示,美国成年男性的平均身高是1.75米,超过1.88米的男性占总人口的比例仅为3.9%;而《财富》500强 CEO 的平均身高是1.83米,其中身高超过1.88米的男性占到了1/3。再来看看最近几任美国总统的身高:里根1.85米,老布什1.88米,克林顿1.89米,小布什1.80米,奥巴马1.87米,特朗普1.90米。

当然,无论是公司的董事会还是美国的选民,都不会承认之所以选这个人当领导,是因为他长得高,也没有人会公开说小个子的领导能力就是不如高个子,然而偏见往往隐藏在潜意识当中,我们意识不到。甚至有时候,我们潜意识层面的观点和意识层面的观点是截然相反的。

假设,你在意识层面同意女性和男性在职场上拥有同等能力,在家庭中男性也应该和女性一起承担家务,但是,你的潜意识层面是否同意这个观点呢?书中给出了一个小测试,为了方便理解,我把测试中的名字改成了中文。在电脑屏幕上给你依次呈现一组名字,比如李雷、韩梅梅之类,如果是男性名字,你就按左键;如果是女性名字,你就按右键。这很容易,你按键的反应速度很快,不过这一步是预热。

下面进入第二步,就是在这一堆名字当中加入一些跟职场和家庭有关的词语,比如商人、公司、资本、洗衣店、厨房、吸尘器之类,如果看到男性名字或者职场词语,你就按左键;如果看到女性名字或者家庭词语,你就按右键。这也相当容易,你按键的反应速度还行,因为“男性”和“职场”以及“女性”与“家庭”已经在你的头脑中形成了固定连接,这种固定连接成为了潜意识的一部分,也就是偏见的来源。

好,下面进入第三步,还是这堆名词,但稍作一下调整:如果看到男性名字或者跟家庭有关的词语,你就按左键;如果看到女性名字或者跟职场有关的词语,你就按右键。不出意外的话,你在完成这一步时,按键的反应速度会比前两次大大降低。因为前两次你依靠的是潜意识层面的快系统,而这一次,你需要调动意识层面的慢系统来思考。

这就充分说明,我们在意识层面同意的观点,在潜意识层面未必同意,只是我们意识不到而已。不过,如果你要想提升在第三步的反应速度,其实也很简单,在进行第三步之前,先花几分钟想想希拉里、默克尔、桑德伯格等职场杰出女性,你的反应速度就会大大提升。这说明,只要方法得当,潜意识的偏见是可以被纠正的。

以上就是为你讲述的第三个重点,在运用瞬间决断力来做决策时,我们必须意识到潜意识的薄片分析法也有可能出错,受到一些无关因素的诱导和干扰。在现实生活中,长期形成的偏见,比如人种偏见、身高偏见、性别偏见等等,会明显影响潜意识的判断,而我们的意识层面却往往拒绝承认受到了偏见影响。不过,只要充分认识到这一点,潜意识层面的偏见是可以被消除的。

这本书的精华内容就给你讲到这儿,下面来简单总结一下:

第一,潜意识层面的瞬间决断力,是意识层面的理性思维所无法替代的。潜意识系统有两大特点,一是自动运行,二是快速决断。当面临火场救援、飞机迫降这样的突发紧急事件时,我们只能依赖于潜意识系统做出生死决断。

第二,潜意识瞬间决断力的奥秘在于薄片分析法,即只通过少数几个关键细节就可以洞察到事物本质的分析方法。潜意识通过剔除一切无关紧要的细节,留下真正关键的要素作为判断依据,就能够在瞬间做出高质量的决策。

第三,潜意识的薄片分析法也有可能出错,受到一些无关因素的诱导和干扰。此外,长期形成的偏见也会明显影响潜意识的判断,而且我们还意识不到。不过只要充分认识到这一点,潜意识层面的偏见是可以被消除的。

最后,我再补充一点。对于人类的两套决策系统,这本书主要强调了快系统,也就是潜意识系统的重要性,的确,生活中大多数日常事务是潜意识在为我们做决定,但同时也要看到,慢系统,也就是意识层面的主动思考,才是人类理性决策的主要来源。因此,丹尼尔·卡尼曼在《思考,快与慢》中提出一个重要观点,就是我们在决策时,不能片面地跟着快系统的感觉走,而要有意识地去激活慢系统,用理性思考去检验快系统所得出的结论,才能提高决策质量,减少偏见和错觉。《思考,快与慢》在每天听本书栏目也有解读,建议你将两本书对照来听,会更有收获。

撰稿:徐玲 脑图:摩西 转述:成亚

划重点

1.潜意识层面的瞬间决断力,是意识层面的理性思维所无法替代的。潜意识系统有两大特点,一是自动运行,二是快速决断。

2.潜意识瞬间决断力的奥秘在于薄片分析法,也就是只通过少数几个关键细节,就可以洞察到事物本质的分析方法。

3.在运用瞬间决断力来做决策时,我们必须意识到潜意识的薄片分析法也有可能出错,受到一些无关因素的诱导和干扰。