《犯罪心理研究》 傅如月解读

《犯罪心理研究》| 傅如月解读

关于作者

李玫瑾,中国人民公安大学教授,她是我国首批研究犯罪心理学的专家,“中国犯罪心理画像第一人”,还参与过多件大案要案的分析和侦破,被公安部授予“全国优秀人民警察”。经常看法制节目的观众对她应该不陌生,每当有重大案件发生,很多媒体都会首先邀请她担任访谈嘉宾。

关于本书

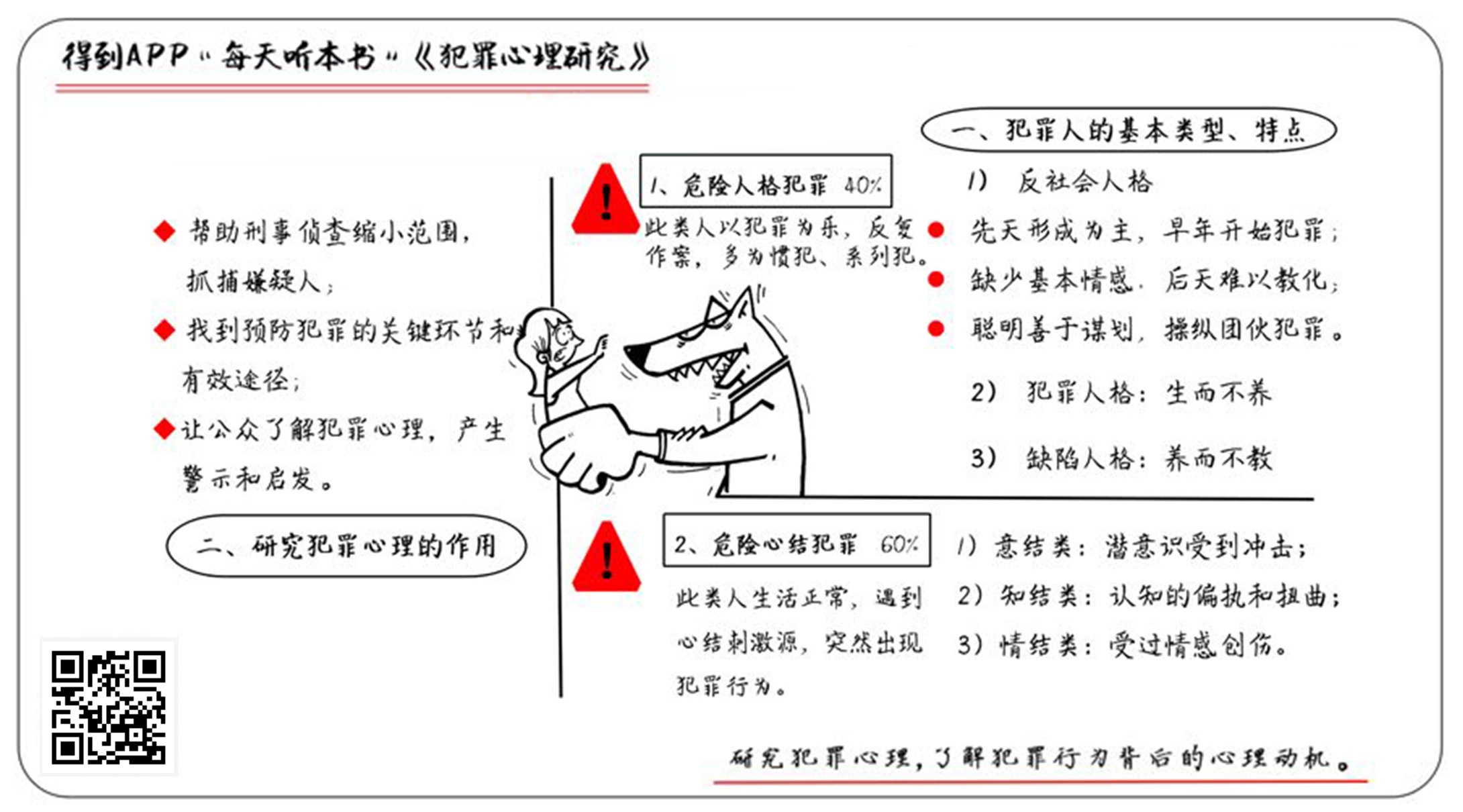

犯罪悬疑题材的电视剧和电影往往大受欢迎,但专业的犯罪心理研究对多数人来说还很陌生,《犯罪心理研究》结合了很多大案要案,将复杂的理论讲得深入浅出。在《犯罪心理研究》中,李玫瑾主要探讨了究竟什么人在犯罪,他们为什么要犯罪,也就是犯罪人的基本类型和犯罪心理的不同表现。以犯罪心理和犯罪行为是否稳定持续为标准,她把犯罪人分成了两大类:危险人格犯罪和危险心结犯罪。

核心内容

犯罪心理学的研究发现,犯罪人数并不简单和犯罪案件的数量成正比。实际上,决定犯罪案件数量的只是40%的具有危险人格的犯罪人,这部分人以犯罪为生甚至以犯罪为乐,往往是惯犯、累犯、系列犯;另外60%的犯罪人属于危险心结犯罪,这些人平时生活正常,人格也正常,但因为曾经的心理刺激留下创伤,就像埋下定时炸弹,一旦内部外部的时机成熟,就会引爆。

今天为您解读的是《犯罪心理研究》,副标题是“在犯罪防控中的作用”,这本书大约27万字,我会用大约24分钟的时间,为你讲述书中的精髓:犯罪行为背后的心理动机。通俗点说,就是什么样的人会犯罪,他们又为何会犯罪?

最近有两部国内的网剧非常火,《白夜追凶》和《无证之罪》,正巧都是犯罪悬疑题材,主要内容就是破案追凶,主角在侦破连环杀人案时,都大量运用了犯罪心理学的背景知识和具体技巧。美剧《犯罪心理》则是把FBI下属的犯罪心理研究小组的具体工作搬上了荧屏,讲述他们如何剖析最棘手的案件,分析凶手的心理和作案特征,协助当地警察捉拿凶手,这部美剧竟然长盛不衰续订了十季。为啥这类专业的刑侦剧会如此火爆受欢迎呢?因为犯罪就像一面三菱镜,折射出社会和人性幽暗的深渊。而犯罪心理研究,又像庖丁解牛,在一团乱麻一阵迷雾中,抽丝剥茧,直指要害。这种从悬疑重重到谜底解开水落石出的过程,充满了张力。

今天我们解读的这本书《犯罪心理研究》,也引用了大量真实的案例,把理论和案例结合起来,听起来也充满了吸引力。

这本书的作者是中国人民公安大学的李玫瑾教授,她是我国首批研究犯罪心理学的专家,而且还参与过多件大案要案的分析和侦破,被公安部授予“全国优秀人民警察”的称号。经常看法制节目的观众对她应该不陌生,每当有重大案件发生,很多媒体都会邀请她担任访谈嘉宾。

好,下面我将以两个方面介绍这本书。一、犯罪人的基本类型和犯罪心理的不同表现,也就是究竟什么人在犯罪,他们为什么要犯罪?二、犯罪心理研究在刑事侦查、犯罪防控和大众传播三方面具体能起到什么作用?

关于犯罪人的基本类型,学术界其实也没有一个统一的分类,不同的学者会有不同的分类角度。而李玫瑾的分类标准是看犯罪心理和犯罪行为是否稳定持续,按照这个标准她把犯罪人分成了两大类:危险人格犯罪和危险心结犯罪。两者有什么区别呢?

人格就是我们常说的个性,它的最特征是稳定持续,所以危险人格犯罪几乎都是惯犯累犯,也就是说一旦他们开始犯罪就停不下来,犯罪活动会成为他们的自然需要、习惯模式甚至生存方式,简单来说,危险人格犯罪是以犯罪为生甚至以犯罪为乐;而心结犯罪是在某个点上因外部刺激造成心理创伤和纠结,纠结越来越深最终形成了偏执,危险心结犯罪往往令人意外,如果早点把心结打开,他们可能不至于犯罪。

你可能知道有一部电影叫《天生杀人狂》,那我们前面说到的危险人格就是所谓的天生杀人狂吗?不全部是,危险人格从形成原因上分成先天和后天两类,我们先来说说先天性的危险人格,也就是“反社会人格”。

反社会人格,光听这五个字就让人不寒而栗,很多人从字面上理解,以为反社会人格就是仇恨社会、报复社会,其实具有反社会人格特征的人,对社会没啥概念,他们就像撞进文明社会的野兽,毫无良知、冷酷无情、肆意妄为。形容这类人还有一个术语叫“道德白痴”,俗称“白眼狼”。反社会人格有三个主要特征:

我们先来看第一个:先天形成为主,早年开始犯罪。你也许会说,犯罪不都是社会环境的产物吗?还真不一定!学术界也普遍认为反社会人格由先天基因和后天环境两方面综合决定,但李玫瑾更强调先天的因素,认为这类人生来就有人格障碍。说到这里,有必要提到一个人,龙布罗梭。

龙布罗梭何许人也?他是犯罪学的创始人。龙布罗梭曾经是意大利的军医,具体工作是给死刑犯验身,在解剖了300多具死刑犯的尸体之后,他发现这些犯罪人的头盖骨都出现了类似原始人的“返祖”现象。1876年,他发表了著作《犯罪人论》,首次提出“天生犯罪人”的概念,认为那些最不人道的犯罪是由于生理性的返祖带来兽性本能,而非理性选择,法律在这种人面前几乎毫无威慑力。龙布罗梭的观点有点宿命论的倾向,所以一直受到质疑和批判。直到今天,主流的观念依然认为犯罪是社会矛盾的产物,但在李玫瑾看来,龙布罗梭的天生犯罪人非常适合用来解释反社会人格。

除了龙布罗梭的天生犯罪人理论的影响,李玫瑾在研究了一些反社会人格的实际案例后也发现后天的影响并不明显。比如,他们的家庭背景都基本正常,父母没有明显的心理异常或者管教不当,从家庭教育到周围环境都找不到明显的不良影响,但反社会人格却很早就开始出现暴力倾向和其他违法犯罪行为,要注意哦,这里的很早指的是10岁以前,而受后天环境影响的犯罪人通常要到青春期或者成年以后才首次犯罪。

反社会人格的第二个特征,是缺少基本情感,后天难以教化。在展开讲第二个特征之前,我们先来听两个故事,第一个故事的主角是中国“十大悍匪之首”白宝山,当时四个警察去石景山的家里抓他,他本来想掏枪的,结果这时候他妈妈进来了。后来白宝山对警察说:你们要感谢我妈,如果不是我妈进来,你们都完了。白宝山虽然冷酷无情地杀害了15人,但他对母亲的情感和普通人没差别,所以他不愿意当着母亲的面杀人。

我们再把故事的主角切换到“吴若甫绑架案”的主犯王立华,王立华第一次入狱时想着出来以后要大干一场,他当时是怎么策划的呢?他想的第一个念头是出来把母亲先杀了,因为母亲知道他犯罪肯定很痛苦,干脆把她杀了,不让她知道。对亲人的依恋是人类的基本情感,反社会人格的核心特征恰恰是先天缺失基本情感,所以反社会人格还有一种说法叫“无情型人格障碍”,从这个角度,显然王立华是反社会人格,而白宝山不是。对反社会人格来说,不管是早期的家庭教育,还是后来的法律惩罚,都很难阻止他们走上犯罪之路,他们不仅无情,而且毫无羞耻和罪恶感,是名副其实的“天生杀人狂”。

反社会人格虽然在感情和道德方面是双重白痴,但千万不要以为他们智商也有问题,恰恰相反,反社会人格在实施犯罪时都表现得极其聪明,不光聪明,他们还特别善于驾驭和操纵别人,所以反社会人格很容易成为犯罪团伙的头目。除了绑架吴若甫的王立华,系列持枪抢劫杀人案的主犯张君也是反社会人格的典型代表,他不仅自己作恶多端,还把外甥、同乡甚至情妇一起拉上犯罪之路。这就是反社会人格的第三个特征:聪明善于谋划,操纵团伙犯罪。

前面所说的反社会人格,主要强调了危险人格的先天因素,但其实危险人格还有另外两个类型是后天导致的,那就是犯罪人格和缺陷人格。简单来说犯罪人格是因为生而不养,缺陷人格是养而不教。大家试想,如果一个孩子过早失去监护和照顾,成为孤儿、流浪儿,自生自灭,没有谋生的能力,为了生存他很容易发展到以偷抢为生,而且成年以后因为需求升级,比如产生了性需求,那他的犯罪形式也会相应升级恶化,犯罪人格的特点是动机特别简单,但是手段非常残忍,他们基本上以犯罪为生,也就是说他活一天,他所有的需要,食色性也这些东西,都会以犯罪的方式来解决。

如果说犯罪人格是因为生而不养,那缺陷人格就是养而不教,无原则的放纵宠溺养成了自我中心、任性冲动的性格,当自私与任性成为一种心理基调,人格缺陷就已经形成,比如北京大兴灭门案的李磊,残忍杀死父母妻儿,理由只是因为“父母管教太严,妻子争强好胜”。回溯李磊的童年,早年被爷爷奶奶宠坏,恣肆玩乐,长大后回到父母身边,不服管教,自然与父母疏远;妻子也知道他的习性,掌管着家里的经济权。家里拿到拆迁款后,李磊一直打主意想拿来挥霍,父母妻子不允,才起了杀心。再举一个大家更熟悉的例子,坑爹的李天一,也是宠溺害了他,“慈母多败儿,娇惯忤逆子。”这句古话简直是缺陷人格的最佳注解。

回顾前面说到的三种危险人格——反社会人格、犯罪人格和缺陷人格,其中反社会人格是最高危人群,由于先天因素影响、缺乏基本情感和聪明善于谋划三个基本特征,往往以犯罪为乐,会反复制造系列恶性暴力案件,给社会带来极大威胁和破坏。但我们要是就此论定反社会人格就是最可怕的犯罪,恐怕为时过早,一个平日里老实本分的人突然犯罪可能更可怕,因为它颠覆我们的认知,让人特别匪夷所思,无法理解。

实际上60%的犯罪人都是属于这种,就是平时生活正常,从来没有不良行为,却突然出现暴力犯罪,这就是李玫瑾总结的第二种犯罪人的类型——危险心结犯罪。这种危险心结和前面说到的危险人格区别在哪呢?简单来说,人格的形成过程相对比较长,影响更加持久稳定;而心结是某个时刻某个点上受到刺激,形成创伤又没法消化,埋下了隐患,就像一颗定时炸弹埋藏在心底,一旦内部外部的时机成熟,就会引爆。

具体来说,人最容易在哪些点上形成心结呢?其实就是心理学上最常提到的三个方面:潜意识、认知和情绪,由此危险心结犯罪也可以分成三类——第一类是意结类,也就是在潜意识层面产生心结的犯罪;第二类是知结类犯罪,也就是在认知层面产生心结的犯罪;第三类是情结类,也就是在情绪层面产生心结的犯罪。

弗洛伊德的理论大家都很熟悉了,本书作者李玫瑾就是弗洛伊德的忠实粉丝,书中关于意结犯罪的阐述处处可见弗洛伊德的影响,简单点说,意结就是意识和潜意识之间的冲突,也就是意识中的“道德法官”对潜意识的真实欲望进行压抑和拦截,这里的欲望主要是指性欲。用一句流行的话来说就是“身体很诚实,但嘴上说不要。”不仅嘴上说不要,头脑里也觉得不该要,不能要。

容易产生意结犯罪的人一般都具有保守性人格,往往表现得非常老实正派。马加爵案就非常典型,当时全社会都对他的犯罪动机感到好奇,按照他的口供,仅仅因为打牌发生口角就有预谋地杀害四名同学,这实在有点说不通。媒体和大众纷纷猜测他是因为贫穷带来的自尊问题而犯罪,但李玫瑾否认了这种说法,她认为马加爵是为了灭口才杀人,因为有些事他不想让更多人知道,而这些事和性有关,在唯一一次记者的直面采访中,马加爵承认自己平时会浏览黄色网站,并在校外有多次性体验。虽然欲望促使他有了行动,但从小在闭塞的环境中长大,受保守性格和传统观念影响,马加爵并不能正视自己的欲望和行为,更难以面对被同学知道后的议论和嘲笑,这种羞愧难当的感受和内心的巨大冲突激发他走向了犯罪。

如果说潜意识的冰山导致了意结类犯罪,那认知上的偏执和扭曲则导致了知结类的犯罪,有一句歌词特别能代表这类人的心声:“都是你的错。”他们在日常生活中遇到挫折后,不能正确认识问题,而是把责任推向他人,所以知结类犯罪往往具有很强的报复性,在陕西道观疯狂杀害十人的邱兴华就是典型代表。他去道观求签,怀疑住持熊某与他老婆有染,随后发现有种种迹象可以证实自己的怀疑,于是就大开杀戒,邱兴华在法庭审判中再三强调熊某该杀,自己是因蒙羞而伸张正义,但他的猜测完全是捕风捉影。

实际上,邱兴华长时间面临着养家的难题,妻子的抱怨刺激着他敏感的自尊,但他认识不到自己的问题,也找不到解决现实难题的出路,一头钻进牛角尖,陷入了疯狂的猜忌和嫉妒。在旁观者看来,邱兴华简直是戏精上身,先给自己扣上一顶莫须有的绿帽子,然后再以替天行道的姿态杀人。说白了,他其实是把自己的无能和无奈都转嫁到一个假想敌身上,这就是很典型的认知扭结现象。

对于潜意识压抑和认知扭曲一般人可能没啥太深的体会,但每个人多多少少都感受过孤独和痛苦,试想一下如果整个生命的底色都被孤独和痛苦占据,人是不是就特别容易走向变态?这就是第三种危险心结,也就是情结类犯罪。这类犯罪人因为早年在养育过程中受到过情感创伤,和亲人在情感以及语言交流上存在障碍,所以他们大都少言寡语、内心封闭、情感孤独,过去的创伤也一直淤积在心里,始终无法摆脱痛苦的感受。当这种痛苦的情绪积压到一定程度,又无法宣泄,就会以犯罪的方式来表达。

情结类犯罪最大的特征和危害是“侵害对象泛化”,也就是见谁杀谁,前面说到的意结性犯罪有针对性,知结类犯罪有报复性,也就是说这两类犯罪指向性都比较明确,但情结类犯罪就真的是滥杀无辜了,也没有功利目的,是一种发泄性的犯罪。

在李玫瑾常列举的情结类案件中,木马杀人案的黄勇很具代表性,黄勇从小亲情匮乏,生活孤独,虽然内心渴望被人重视、关心,希望有人为他感到骄傲,但现实生活中从未得到满足和实现,因为情感长期得不到满足,他产生了一种愤怒和冲动:“有一天让你们都知道我的存在,有一天让你们都知道我的厉害。”他用自制的木马游戏杀害了17名无辜的青少年,一不为钱,二不为性,三无冤仇,只为了证明我很厉害,我很酷。借助黄勇的案例,我们可以看到情结类犯罪从孤独无助到愤怒仇恨最终走向杀人泄愤的人生轨迹。

我们再来回顾一下前面的内容。李玫瑾从心理学角度解析了产生犯罪的原因,把犯罪人群主要分成危险人格和危险心结两大类,其中危险人格犯罪大多是先天或者幼年心理发展出现问题所致,伴随终生,他们以犯罪为乐或者以犯罪为生,会反复作案,多为惯犯、系列犯。危险心结犯罪是源于某个点上的心理刺激,埋下心理隐患。这类人平时生活正常,他们的犯罪往往因为一念之差,所以显得非常突然,让人感到意外和震惊。危险人格犯罪和危险心结犯罪又分别有三种类型,危险人格包括反社会人格、犯罪人格和缺陷人格;危险心结包括意结、知结和情结。

前面我们探讨的都是什么人在犯罪,他们为什么会犯罪的问题,好!那研究清楚犯罪心理到底有啥用呢?犯罪心理研究,一方面可以帮助公安机关侦查破案,抓捕嫌疑人,另一方面可以找到预防犯罪的关键环节和途径,有效减少犯罪人群和犯罪案件的数量。同时让公众知道犯罪心理是怎么回事,从一个案件中得到警示和启发。

大家最感兴趣的可能是第一条:犯罪心理研究具体怎么帮助侦查破案。这里首先要给介绍一个概念叫“犯罪心理画像”,也叫“犯罪心理侧写”,听起来有点陌生?没事,解释解释你就明白了,大家都在通缉令上见过犯罪模拟画像吧?也就是公安人员通过目击者口述画出犯罪嫌疑人的面部肖像。那犯罪心理画像就是通过犯罪的具体行为以及现场的各种信息来推断犯罪人的体貌特征和心理特点,从而缩小犯罪嫌疑人范围,帮助侦破案件。再举两个具体的案例大家就更好理解了。

李玫瑾被称作“中国犯罪心理画像第一人”,警方遇到疑案难案经常会找她分析。李玫瑾讲到她曾经参与过的一起凶杀案,犯罪人将女性杀害并碎尸,受害者两个乳房被挖掉,法医鉴定说这是一刀割下来的,普通人用一刀旋一整圈是不容易做到的,通常会有停顿,两至三刀才能完成。刑警问李玫瑾:什么样的人会有这样的刀法呢?医生,屠夫,还是厨师?李玫瑾判断是厨师,因为医生手术中常常是用刀片划开,屠夫杀生更多是用砍,只有厨师会这种旋切的刀法……后来那个案件告破,果然是一个当过厨师的人干的。

听起来是不是有点福尔摩斯的感觉?犯罪心理画像最初起源于美国联邦调查局(FBI)。1972年FBI成立了行为科学部(简称“BAU”),又叫犯罪心理研究小组,专门研究犯罪人的行为规律,最终创立了一种被称为犯罪现场分析的犯罪心理画像技术,它能够描绘出犯罪人的性格、职业、家庭情况,还包括逮捕他们的技巧等。

实际上“犯罪心理画像”在我国的刑事侦查中应用也越来越广泛,不仅犯罪人的指纹、DNA能建立数据库,犯罪行为也能建立数据库。比如性杀害,接触受害人的方式不同,有的偶遇,有的尾随;攻击方式也不同,有的勒死,有的用刀;有先杀人的,有后杀人的;有的会抛尸,有的不抛;有的会对尸体进行遮盖,有的不会,各种行为可以产生多种组合。比如白银连环杀人案的作案者,他是尾随,用刀,后杀人,不抛尸。建立犯罪行为统计库,就可以迅速寻找相关案件,增加破案线索,提高破案效率。目前浙江、上海、河北、安徽、北京、郑州等地的公安局都建立了犯罪行为指标数据库,犯罪分析越来越趋于系统化、指标化、数据化。

研究清楚犯罪心理,往回推一步可以帮助刑侦破案,那往回再推一步,推到犯罪产生的原点,就可以更好地预防罪犯,找到防控犯罪的关键环节和有效途径。

犯罪心理学的第三个作用,是让公众知道犯罪心理是怎么回事,使一个案件的社会意义最大化。这个看起来似乎最轻松,却让李玫瑾陷入了舆论的漩涡。李玫瑾曾经在媒体上分析过多起热门案件的犯罪动机,没想到当理性冷静的专业分析遭遇到义愤填膺的民意情绪,会产生如此大的碰撞和落差,到药家鑫案,这种碰撞已经演变成了一场网络的口诛笔伐。起因是药家鑫杀人案开庭当晚,李玫瑾在央视点评称,药家鑫之所以会在瞬间完成连扎8刀的动作,和他长期以来的钢琴训练有关。很快,李玫瑾的说法被网友戏称为“钢琴强迫杀人法”,认为她是在为药家鑫开脱罪行。李玫瑾“因言获罪”,被网友讽刺为“著名犯罪漂白专家”。

面对恶性案件,公众的第一需求是将犯罪人绳之以法,伸张正义,满足感性需求之后,才可能理性地探究犯罪动机。而李玫瑾的出发点是希望让大家知道:一个人是如何一步步走向犯罪的,希望能不再重蹈覆辙。犯罪心理学在中国的发展十分短暂,普通大众还很难理解,大家都凭自己的经验和感受来谈,而李玫瑾从专业背景来谈,肯定会有争议。最初她极力捍卫专业的尊严,引来无数误解和谩骂。后来李玫瑾也注意调整说话的语境和时机,铺垫相关的背景知识,让公众逐渐了解和认识犯罪心理学。

好了,说到这儿,《犯罪心理研究》的重点内容就为你介绍得差不多了。下面再为你简单回顾一下。

第一,究竟什么人在犯罪,他们为什么要犯罪?也就是犯罪人的基本类型和犯罪心理的不同表现,李玫瑾把犯罪人分为危险人格犯罪和危险心结犯罪两种基本类型,这两类犯罪人数的比例大致为4:6,危险人格虽然只占40%,但他们往往是累犯、惯犯,重复制造了大部分的刑事案件,危险人格分为先天形成的反社会人格和后天形成的犯罪人格、缺陷人格;另外60%的犯罪人属于危险心结类型,这类人虽然平时表现完全正常,只要遇到与其心结有关的刺激源,他们就有可能突然出现犯罪行为。具体来说危险心结也分为三类:意结、知结和心结。

第二,弄清楚犯罪心理研究有啥具体作用呢?能够帮助刑事侦查缩小范围抓捕嫌疑人,还能找到防控犯罪的关键环节和有效途径,对大众也能产生警示和启发。

当然,这本《犯罪心理研究》不算一本严谨的学术著作,作者的一些观点,比如强调犯罪的先天生理因素以及对弗洛伊德的推崇,都存在一些争议,但这并不妨碍这本书的价值。犯罪心理学对多数人来说很陌生,作者结合了很多大案要案,能够把复杂的理论深入浅出地讲出来,本身就是一件有价值的工作。传统的犯罪学认为,金钱、性欲、嫉妒、恐惧、愤怒、仇恨、偏见这“七宗罪”涵盖了触发所有犯罪行为的动机。李玫瑾书中的两种分类,不管是危险人格还是危险心结,也都没有逃出这七宗罪。从中,我们也许能对人性中极端的一面,有了更深刻的洞察。

撰稿:傅如月 脑图:刘艳 转述:杰克糖

划重点

1.犯罪人群主要分成危险人格和危险心结。危险人格犯罪大多是先天或者幼年心理发展出现问题,伴随终生;危险心结犯罪是源于某个点上的心理刺激,埋下心理隐患,一念之差产生犯罪行为。

2.研究清楚犯罪心理,往回推一步可以帮助刑侦破案,再推一步,推到犯罪产生的原点,就可以更好地预防罪犯。

3.李玫瑾的出发点是希望大家知道,一个人是如何一步步走向犯罪的,希望能不再重蹈覆辙。