《漫长的告别》 黄昱宁工作室解读

《漫长的告别》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

雷蒙德·钱德勒是20世纪美国著名的侦探小说作家,主要创作时期集中于30-50年代。在侦探小说的领域,钱德勒绝对是一代宗师级别的人物,作为“硬汉派”侦探小说的开创者之一,钱德勒对于奠定这一流派在侦探小说界的江湖地位做出了卓越的贡献。而钱德勒更厉害的地方在于,他虽然专写侦探小说,影响力却突破了类型小说作家的壁垒,进而赢得了学院派和作家同行的赞赏。时至今日,钱德勒经典作家的地位早已不可撼动,而他的小说依旧受到众多读者的热捧。

关于本书

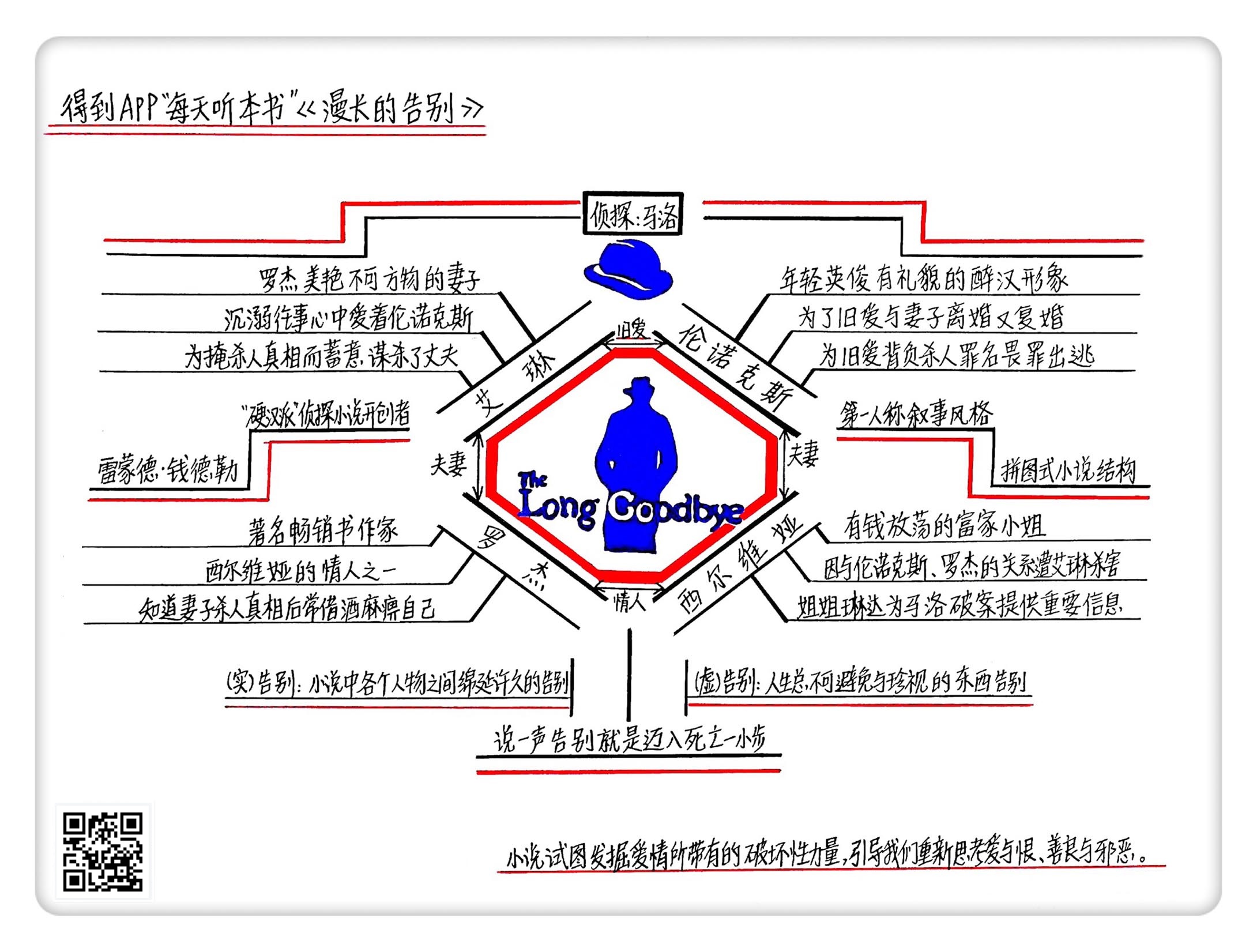

《漫长的告别》写了一个富家女被谋杀的案件,小说的主体内容围绕着“谁是凶手”这一谜题展开。但是,钱德勒并不急于让我们知道答案。在缓慢的破案过程中,他一边带我们观察50年代美国社会的景观,一边让我们不断地审视爱与恨、善与恶之间的分野。他试图发掘出爱所带有的破坏性力量,因此小说带有一种悲剧意味,爱作为一种一直以来被正面称颂的情感,一种位于金字塔顶端的道德力量,也会带来毁灭的结局,由此我们不禁感叹“人”的脆弱。

核心内容

《漫长的告别》大体上有“虚”跟“实”两个层面的意思。“实”的一面包括小说中各个人物之间绵延了许久的告别。马洛与伦诺克斯,他们的告别接近一年,而伦诺克斯跟艾琳,告别更是跨越了十几年。“虚”的层面大致包含在“说一声告别就是迈入死亡一小步”这句名言中,漫漫人生中,总要不可避免地与你珍视的东西告别,无论是某个具体的事物,一个人,还是一段回忆,无论过程如何演绎,告别却是注定的结局。这虚实两方面对告别的诠释,正是《漫长的告别》情感基调之所在。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是20世纪美国经典侦探小说《漫长的告别》。

《漫长的告别》的作者是美国著名作家雷蒙德·钱德勒,1888年出生,1959年去世,主要的创作时期集中于20世纪30至50年代,《漫长的告别》是他倒数第二部长篇,也被认为是他成就最高的作品。

在侦探小说的领域,雷蒙德·钱德勒绝对是一代宗师级别的人物。作为硬汉派侦探小说的开创者之一,钱德勒对于奠定这一流派在侦探小说界的江湖地位做出了卓越的贡献。现如今,在侦探小说界,硬汉派已经成为古典派以外最主要的流派之一,但是在钱德勒刚开始创作的年代,读者更习惯的是柯南·道尔《福尔摩斯探案集》那种古典派的侦探小说。两者的区别在于,古典派的侦探小说更侧重于推理的过程,描述的笔墨大多集中在犯罪手法、犯罪心理、作案动机,更像是一种智力游戏,读者阅读的最大乐趣来源于解谜的过程,书中人物的形象、社会环境等都不是写作的重点。

硬汉派就不一样了,顾名思义,“硬汉”是用来形容侦探形象的,区别于古典侦探小说中以福尔摩斯为代表的绅士形象,硬汉没有三件套的西装,也不会在书房里边抽雪茄边思考案情。当然,作为侦探小说的一种,硬汉派还是会写到谋杀,只是重点不再是推理过程;也少不了有侦探,侦探同样会用尽智慧和勇气去破案,但却不再是警察的同盟或顾问。通俗一点解释就是,钱德勒要把侦探小说写得像是现实中真实发生的事情,把侦探塑造得如同你在现实中可能认识的朋友。

当然,钱德勒厉害的地方还不止于此,他虽然专写侦探小说,影响力却突破了类型小说作家的壁垒,进而赢得了学院派和作家同行的激赏。用现在的流行语来说,这就好比“打破了次元壁”,你不妨想想,那些专门写作侦探、言情、武侠、科幻等类型文学的作家,有几个能够达到这一成就?

即便在太平洋对岸的日本,钱德勒的影响力依然可观,著名的、每年都差一点得诺贝尔文学奖的日本作家村上春树就把钱德勒视作自己的偶像,梦想能写出一部《漫长的告别》一样的作品。至少到目前为止,他还没写出来,所以他来了个“曲线救国”,把《漫长的告别》译成了日语。我国著名的小说家阿城,也说过“钱德勒因自己的小说而不死”这种话,称赞一个作家的作品能传世,这恐怕已经不是普通的恭维了。

钱德勒之所以能获得这么多的赞誉,不单是因为他人物形象写得立体饱满,故事讲得溜,也不仅是因为他在小说里讽刺了美国的司法制度、警察的腐败或者写出了社会的阴暗面,更是因为他揭示了人性的复杂与矛盾。不同于一般侦探小说里,好人坏人界限分明,善与恶截然对立的情况,钱德勒告诉我们坏人也会做好事,好人也有阴暗面,善与恶不是泾渭分明的,而是同根共体的。

《漫长的告别》写的就是“好人做坏事”的故事,做个可能不恰当的比喻,这小说就像古希腊悲剧一样,故意“将有价值的东西毁灭给人看”,从而能让人更好地审视自己的人生与命运,获得精神与审美的双重满足。所以,话不多说,让我们赶紧看看这小说具体写了什么。

简单地说,《漫长的告别》写了一个富家女被谋杀的案件,小说的主体内容围绕着“谁是凶手”这一问题展开。作为一部侦探小说,谋杀与破案仍是《漫长的告别》描述的重点。而较之一般侦探小说,它的过人之处在于不只写谋杀与破案,这一点稍后会慢慢道来。和钱德勒之前的长篇一样,《漫长的告别》仍然是透过“我”,也就是侦探马洛的视角展开叙述。这样从某个人的视角出发的写作方式虽然现在看来平淡无奇,但却是西方小说在20世纪大放异彩的一种技术创新。

在此之前,西方小说中最常采用的是全知全能的“上帝”视角,叙事者无处不在,无所不知,非常适合讲宏大的历史故事。但是,这种方法到了侦探小说这儿,就在逻辑上有个天然的悖论。既然叙事者无所不知,那为什么不一开始就告诉读者凶手是谁呢?相比之下,钱德勒用马洛的视角叙述就取得了某种便利,透过侦探的眼睛,获得与他对等的信息,进而可以将自己代入到故事中,甚至可以通过已有信息做出自己的判断和推理,体验一把当侦探的感觉,这也成了阅读侦探小说的一大乐趣。

早在1930年的第一部长篇中,钱德勒就确立了用马洛的视角讲故事的写作模式,而到了《漫长的告别》,钱德勒的技术已经炉火纯青,他对于这种叙述方式的精妙运用,使得《漫长的告别》呈现出拼图式的精巧结构。全书大致上可以分为五个部分,每个部分之间的联系看上去并不很紧密,但是读完全书以后就会发现,貌似有些跳脱的情节其实都能严丝合缝地衔接在一起,就像拼图游戏那样,只要找到正确的对应方式,看似不相干的碎片最终都会变得相互契合。之所以能做到这一点,就是因为马洛的视角受限制,读者只能跟着他的脚步,慢慢地发现事件的不同局部,直到所有的信息全部被马洛获知,读者才能同侦探一起把这些碎片整合成完整的图案。

小说的前十章是这些拼图中最核心的一片,因为其中埋伏了几个至关重要的问题。在揭晓这些问题之前,我们不妨先看一下前十章写了什么。

故事发生在十月或者十一月的一个晚上,地点是洛杉矶一个俱乐部门外,我们的主角,私家侦探马洛在停车场遇到了一个醉汉。这个醉汉名叫伦诺克斯,一头白发,右脸僵硬泛白,还有细微疤痕,然而仍旧看着很年轻,甚至可以说是英俊。伦诺克斯当时已经喝得丧失了行动力,意识却还算清醒,并且表现出醉汉少有的礼貌。不过与他一起的女伴抛下了他,独自驾车扬长而去,留下伦诺克斯瘫坐在地上。出于一种说不清道不明的原因,马洛把伦诺克斯带回了自己的住处,又是咖啡又是毛毯地伺候,后来还送他回公寓。其间两人只是互报了姓名,并无过多交谈。

大约一个月以后,马洛又一次在街上偶遇伦诺克斯,伦诺克斯照旧是喝得大醉,就在他几乎要被警察当成流浪汉送进收容所的时候,马洛出手帮他解了围。随后两人攀谈起来,原来那天抛下伦诺克斯不管的是他的前妻西尔维娅,不只年轻漂亮,还非常有钱。不过伦诺克斯本人则是穷得叮当响,他想去拉斯维加斯投奔朋友却连路费也拿不出来,于是马洛给了他一百美元。

马洛第三次见到伦诺克斯是第二年三月,那时伦诺克斯跟西尔维娅复了婚,整个人都变了,穿着入时,举止得体,已经不是之前那个一文不名的醉汉了。之后的两三个月里,他们会时不时地一起出去喝一杯。大部分时候他们一起去一个叫“维克多”的酒吧,喝一种叫“兼烈”的鸡尾酒。所谓的兼烈,在洛杉矶是酸橙汁或柠檬汁兑金酒,而在英国是一半金酒兑一半罗斯柠檬汁。在小说里这不是什么关键的破案细节,充其量只能说是伦诺克斯对于他英国往事的追忆,不过后来我们知道主导伦诺克斯命运的正是他对待回忆的态度。

在一起喝酒吹牛的日子里,伦诺克斯告诉马洛,西尔维娅是称雄旧金山的百万富翁的小女儿,她有钱而放荡,不算跟伦诺克斯的两次婚姻,还结过五次婚。他们的婚姻只是西尔维娅用来装点门面的方式,为了营造一种正直、体面的社会形象。马洛渐渐对伦诺克斯喋喋不休地谈论自己的处境感到厌烦,他更喜欢喝醉酒的那个伦诺克斯。

他们最后一次见面是在六月的一个清晨,伦诺克斯突然出现在马洛的住处,说西尔维娅被人杀了,而他现在要跑路,请马洛开车送他一程。按常理来说,老婆被杀的第二天一早就跑路,那基本就是把谋杀的罪名往自己身上揽。但马洛还是照办了,他这么做的理由只有一个,那就是他判断西尔维娅不是伦诺克斯杀的。这无疑就是引火烧身,果不其然,送完伦诺克斯刚回住处,警察就找上了马洛的门。拒不配合的马洛激怒了警察,被带回警局饱餐了一顿“竹笋炒肉”,后来又被转到拘留所吃了三天牢饭。三天之后传来消息,伦诺克斯畏罪自杀,还留下一份亲手写的认罪状。于是警方宣布结案,马洛也结束了自己的坐牢岁月。

在这一部分中,钱德勒留给我们的问题很多,最主要的是这么三个。马洛为什么要一而再地对伦诺克斯施以援手?伦诺克斯为什么跟西尔维娅离婚又复婚?伦诺克斯有没有杀西尔维娅?后面两个问题我们要跟着马洛继续探索下去,这里就先说说这第一个问题。

向来以硬汉自诩的马洛,为什么突然对喝得烂醉的醉汉这么在意?这实在不合常理。要知道,20世纪50年代的美国,经济发展迅速,物质生活相比二战之前有了极大的提升。随着经济复苏,享乐主义渐渐成为当时美国青年的主流心理,再加上在20世纪前三十年对美国民众心理与道德产生过重要影响的禁酒令,已经在1933年正式取消, 到50年代人们大可以尽情买醉而不再受法律与道德的约束。如此社会氛围下,在洛杉矶这样的大城市,每天晚上在俱乐部夜总会喝得酩酊大醉的人想必不在少数,马洛不可能见到一个照顾一个。

马洛多次提到伦诺克斯的礼貌,孤立地看这不是什么罕见的品质,大多数人都应该具备。但酒鬼的礼貌相比之下就有些罕见了,这意味着此人能在极端的情形下,依然保持做人的尊严和节操,无论是喝醉或清醒,贫穷或富贵,卑微或高贵,都能坚守立场与原则,近乎先贤所说的“贫贱不能移”。恰巧马洛也是这样的人。许多评论者在谈到马洛形象的时候,常常会用“高贵”这个词,不是因为马洛是道德上的完人,也不是因为他有英雄般的壮举,而是因为他桀骜不驯、玩世不恭,满嘴的垃圾话的表象之下隐藏着对正义、良知等品质的坚守。这种坚守为马洛赢得了“高贵”的名声,而他付出的代价有时是经济方面的损失,有时是皮肉之苦,在最坏的情况下甚至是自己的生命。

再回到20世纪50年代美国的社会氛围,除了享乐主义盛行以外,犬儒也是一种普遍的文化心理,不问对错只说利弊,通俗的说法就是世故。而不管马洛还是伦诺克斯,世故这个词是与他们绝缘的,否则伦诺克斯怎么会跟富有的西尔维娅离婚,把自己搞得穷困潦倒?正是看到了伦诺克斯身上的这一特质,马洛才会一而再地对他施以援手,甚至将他引为知己,当然马洛自己是不会承认的,对于一个硬汉而言,知己这种说法,或者前面讲到的正义、良知、坚守这样的词儿,无疑都太感情用事了。

马洛对案件存疑的态度引起了很多人的不满,为此他受到了黑白两道的警告。案件的当事人伦诺克斯也从千里之外给他寄来了一封信——当然是在他饮弹自尽前写的——请求马洛不要再深究。然而,这些事情反而加深了马洛的怀疑。

随后故事进入 “寻找罗杰”这个部分。罗杰是一个著名的畅销书作家,最近突然染上了酒瘾,动不动就把自己喝得烂醉,还会时不时地失踪几天,去黑诊所治疗自己的酒瘾。为此他的妻子艾琳找到了马洛,希望他把罗杰找回来。这里必须提一下,艾琳是个美艳不可方物的女人。美到什么程度呢?用马洛的说法,她是一个梦。

这样的小事难不倒马洛,像马洛这样的资深侦探总归认识几个道儿上的朋友,他动用了一点自己的人脉,锁定了三个黑诊所,稍微费了点小周折以后就把罗杰送回了家。在送罗杰回家的路上,马洛得知罗杰夫妇与伦诺克斯夫妇是邻居,他们之间有些社交往来,这样一来,终于跟小说的主线挂上了钩。说实话,要不是这个细节,你在读这部分内容时完全有可能觉得自己是在读一本新的书,毕竟钱德勒所有的长篇主人公都是马洛。

随后钱德勒又插了一章“闲笔”,描述了马洛的日常工作。琐碎、无聊,都是些鸡毛蒜皮的小事情。或许是这些事情让马洛这个硬汉也变得不那么硬了,他意外地伤感起来,想起伦诺克斯在信里请他去维克多酒吧替自己喝一杯兼烈酒,他也就欣然前往。小说的第三部分也随之展开,小说中最主要人物伦诺克斯夫妇和罗杰夫妇在这一部分中被更紧密地串联起来,拼图的大致面貌开始浮现。

在维克多酒吧,马洛偶遇了伦诺克斯的妻子西尔维娅的姐姐琳达,进一步证实了伦诺克斯夫妇与罗杰夫妇之间有过社交往来。又由于琳达的关系,见到了西尔维娅与琳达共同的父亲,那位传说中的百万富翁。富翁告诉马洛,西尔维娅是被伦诺克斯枪杀的。马洛发现,其实这位富翁并不喜欢他的小女儿西尔维娅,内心可能也并不真的认定伦诺克斯是凶手,但是这样的说法保全了整个家族的名声和私生活的安宁,使得事件不至于发酵成更大的丑闻。所以他用自己的影响力促使警方迅速结案,同时也让案件远离媒体的视线,而马洛此前受到的警告多半也出自他的授意。

另一方面,在与罗杰夫妇进一步接触的过程中,马洛发现罗杰也是西尔维娅的情人之一,他最近开始酗酒,是因为他知道西尔维娅之死的真相。这真相令他焦虑,产生了深深的负罪感,挑战着他的良知和道德底线,于是他只能通过酒精麻痹自己来换取片刻的精神安宁。至于罗杰美丽的妻子艾琳,她完全清楚自己丈夫跟西尔维娅的关系,可她好像并不在乎,她沉溺在往事中,心中爱着另外一个人。

读到这里,我们看到了一个其实并不复杂的四角关系。基于简单的排列组合,我们也许会猜想罗杰是杀害西尔维娅的真凶,而伦诺克斯就是艾琳念念不忘的旧爱。这种猜测只对了后一半。伦诺克斯确实就是艾琳的旧爱,他们曾在英国结婚,当时伦诺克斯用的是假名。当时正是二战期间,伦诺克斯在部队服役,军队不允许士兵结婚,所以他没法用自己的真名。后来,在一次战役中,伦诺克斯被俘,失去了音讯,艾琳以为他已经被纳粹杀害。战争结束后艾琳回到美国,辗转之下嫁给了罗杰。

知道了这些情况以后,我们也就不难推理出为什么伦诺克斯曾与西尔维娅离婚,之后又复婚。情况大致是这样的,伦诺克斯在战争中幸存了下来,他受伤以后做了整容手术,所以脸上留下了疤痕。回到美国以后,伦诺克斯一文不名,又与艾琳断了联系,因缘际会之下认识了西尔维娅并结了婚。富人区的生活一大主题就是社交,伦诺克斯夫妇免不了要跟邻居打交道,于是伦诺克斯就与艾琳意外重逢了。可惜物是人非,一切都回不去了。艾琳与罗杰的婚姻在表面上看来想必是非常体面、恩爱的,伦诺克斯也就失去了夺回旧爱的理由。在这种情况下,伦诺克斯的心态肯定是很纠结的,看着心爱的人与其他人出双入对,这种滋味肯定不好受,可是他又想见到艾琳,哪怕只是社交场上的一个照面。所以伦诺克斯跟西尔维娅离过婚又复婚,无外乎是他对艾琳想见又不想见的矛盾心理在作祟。

至于真正的凶手,并不是我们以为的罗杰,而是他的妻子艾琳。西尔维娅的姐姐琳达曾对马洛说,西尔维娅夺走了艾琳的两个男人,这大概就是艾琳行凶的主要动机。而艾琳在用枪杀死了西尔维娅之后,还用青铜像把西尔维娅的脸砸得血肉模糊,这么做除了宣泄心中恨以外,很难找到其他解释。至于罗杰,案发时他可能喝多了,但不会多到搞不清楚自己有没有开枪的程度。只是同伦诺克斯一样,他也深爱着艾琳,所以他选择帮艾琳掩盖,付出的代价则是良知的折磨。这种折磨日益加深,眼看着就要摧毁他的自制力。艾琳担心他终有一天会将事实公之于众,所以故事发生到这里,另一场谋杀又上演了。

当初,艾琳杀死西尔维娅或许可以算是激情杀人,而她此时杀死罗杰则是一场彻头彻尾的蓄意谋杀,她甚至还伪装了自杀现场。至于艾琳究竟怎么布局,马洛又如何最终察觉真相,我们且在这里卖一个小关子。尽管《漫长的告别》的重点并不在推理过程,属于最不怕剧透的侦探小说,但这个巧妙的小机关,你还是自己读会更有快感。

伦诺克斯知道艾琳是凶手吗?不一定。他只知道案发当晚罗杰跟西尔维娅在幽会。对他来说罗杰与艾琳谁是凶手并不那么重要,因为他们两人中任何一个被定罪都会对艾琳体面的生活造成巨大冲击。背起这个黑锅,故意做出畏罪潜逃的样子,是他唯一能为艾琳做的事。

案件真相被马洛揭晓以后,艾琳留下了一份认罪书,随后便自杀了。这么个故事换成水平差一点的作家来写,肯定就是“红颜祸水”的模式。钱德勒不同,他并没有把艾琳当成反面人物来写。相反,他对艾琳抱以深切的同情,不仅如此,对于罗杰、伦诺克斯,钱德勒也持同样的态度。他们行为的动机都是出于爱,不同于那些对爱高唱赞歌的作家,钱德勒试图挖掘出爱所带有的破坏性力量。爱也会驱使人性走向阴暗,令人放弃良知、道德、正义的底线,做出毁灭性的行为。

鲁迅曾说过,陀思妥耶夫斯基写出了罪恶底下的洁白,把这句话反转一下可以用来形容钱德勒,他在《漫长的告别》里写出了洁白底下的罪恶。这一切即便让人同情,却改变不了罪恶的本质。

在小说的最后一部分,钱德勒让马洛把艾琳的认罪书通过媒体公之于众,顺带讽刺了美国警察的腐败,其间还穿插了马洛跟西尔维娅姐姐琳达的感情线,跟美女上床似乎已经成了马洛在每部小说中都要完成的“例行公事”。虽说马洛与琳达的感情来得稍许有些突兀,但是这段感情却诞生了《漫长的告别》中最为人熟知的一句名言:“说一声告别,就是迈入死亡一小步”。

钱德勒用这句话来形容马洛跟琳达告别时的感受。人生的苦涩似乎也尽在于此,那些被你珍视的人、事、物总会慢慢流逝,不在轰轰烈烈、惊天动地的大事中,而在一个拥抱、一个挥手、一个转身之后,许多时候你根本意识不到,而即便意识到也只能独自体会其中的况味。不过话反过来说,正是死亡赋予告别以意义,正如失去赋予得到以价值,因而,我们该庆幸生命之有限,否则人生将失色不少。

小说的结尾,伦诺克斯死而复生,再次出场,向马洛解释了自己在墨西哥逃脱警察追捕的细节。在之前的行文中,钱德勒已经埋伏了许多线索和提示,所以当我们看到伦诺克斯死而复生时,并不太感到特别的意外。其实,这个情节同马洛与琳达的感情线一样,都回应了小说标题中的告别二字。伦诺克斯假装畏罪出逃,斩断与过往的一切联系便是一种告别。马洛调查案件的过程实际上也是一种告别,随着他掌握的真相越来越多,他对于伦诺克斯的了解也越发深入,与此同时那个他一开始认识的即便卑微、贫穷却仍然坚守底线的伦诺克斯则一步步离他远去。

难怪有评论者说,马洛看上去在破案,实际上倒是像在延迟破案,他大概不想跟最初的伦诺克斯那么快说告别。所以,当改换身份的伦诺克斯最后一次与马洛告别时,马洛对他说:“你其实已经不在这里了。你早就走了。”对于马洛而言,真正的伦诺克斯已经在他喝下最后一杯兼烈时早早离开了。

故事讲到这里,我们终于可以知道《漫长的告别》大体上有虚跟实两个层面的意思。实的一面包括小说中各个人物之间绵延了许久的告别。马洛与伦诺克斯的告别接近一年,而伦诺克斯跟艾琳,他们的告别更是跨越了十几年。虚的一面在前面讲到“说一声告别,就是迈入死亡一小步”这句名言时已经提到过,那就是针对人生而言,总要不可避免地与你珍视的东西告别,无论是某个具体的事物,一个人,还是一段回忆,过程可能漫长,告别却是注定的结局。

在复述故事的过程中,我们已经陆续讲到了钱德勒的风格与《漫长的告别》的写作特点。现在不妨从技术层面再来总结一下,为什么钱德勒会被认为是一代宗师级别的侦探小说作家,并且他的影响力能够扩展到类型文学以外。这主要是因为:

首先,小说结构非常精妙。故事以马洛的视角展开,阅读的过程就好似在做拼图游戏。既保留了悬念,又不至于使读者过分沉溺在情节之中跳不出来。作者希望读者有机会注意到作者对案件以外的社会现象的批判,以及对于人性复杂性的细致刻画,这些才是钱德勒最擅长也最想表达的部分。

其次,人物刻画十分到位。作为钱德勒一系列小说的主角,侦探马洛的硬汉形象早已为广大读者熟知,他脱口而出的嘲讽、信手拈来的精妙比喻也给读者带来极大的阅读快感。而对于小说的其他人物,钱德勒总是能够通过一个微小的动作,一个表情,或者几句简单的对话,将人物的性格和心理勾勒出来,令我们过目难忘。

再次,不得不称赞钱德勒自觉的艺术追求。他的小说除了写破案的过程,更隐含着强烈的社会批判和深切的人性关怀。在《漫长的告别》中,我们不难看到20世纪50年代美国社会的缩影。在人性方面,他试图挖掘出爱所带有的破坏性力量,引导我们重新思考爱与恨、善良与邪恶的分野。爱一直以来都被正面称颂,然而它也会带来毁灭的结局,人性脆弱的一面因此有了更为丰富、辩证的阐释。

最后,不得不提一下作家个人经历与作品风格之间的联系。钱德勒写作《漫长的告别》时,妻子恰好身患重病。更不幸的是,小说没写完,钱德勒的妻子就过世了。妻子离世对钱德勒的心理造成了巨大的冲击,反映在小说上,就是《漫长的告别》自始至终笼罩着一种悲伤、压抑的氛围,这可能也是作者创作时心境的一种反映。

好,最后我们再来回顾一下今天内容里的知识要点。

第一, 钱德勒是硬汉派侦探小说的开创者之一,时至今日仍被认为是这一流派成就最高的作家,《漫长的告别》既是他本人的代表作,也是硬汉派小说难以逾越的高峰。

第二,硬汉派小说的特点在于小说与现实的联系更为紧密,对人性的刻画更为深刻。在《漫长的告别》中,钱德勒一如既往地讽刺了美国的司法制度,也对警察腐败等社会现象加以分析和讽刺,达到了类型小说往往难以企及的广度和深度,这也使得小说能突破一般侦探小说的格局,跻身文学经典之列。

第三,在技术层面,钱德勒延续了自己长篇小说第一人称叙事的习惯,使侦探小说的阅读更具有代入感。同时,他在《漫长的告别》中使用的拼图式的结构,造成小说看似松散实则环环相扣的结构特点,许多细节的暗示和埋伏使读者在阅读完全书以后仍有绵长的回味。

第四,对于人性,钱德勒有独到的见解,他承认人性的复杂,因此不会写善恶分明的人物,也不会用卫道士的口吻说教。在《漫长的告别》中,他试图挖掘出爱的破坏性力量,自始至终笼罩在悲伤、压抑的氛围中,具有强烈的悲剧意味。爱一直以来都被正面称颂,却也会带来毁灭的结局,人性脆弱的一面因此有了更为丰富的、辩证的阐释。正是由于这样的艺术追求,钱德勒的小说显得格局更加大气,内涵更为深刻,文学价值自然也更高。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.这个故事说的是一个富家女被谋杀的案件。故事里强调了两种告别,包括小说中各个人物之间绵延许久的“真实”的告别,以及“虚”的层面的告别。

2.作者在故事之外,还让读者看到20世纪50年代美国社会的缩影;以及在人性中,爱所带有的破坏性力量,引导我们重新思考爱与恨、善良与邪恶的分野。