《温尼科特传》 凌然解读

《温尼科特传》| 凌然解读

关于作者

罗伯特·罗德曼,医学博士,美国著名精神分析师,温尼科特的忠实追随者。他把后半生大部分业余时间都奉献给了温尼科特,穷其精力整理出版了温尼科特的书信选,以及这本《温尼科特传》。

关于本书

本书是罗伯特·罗德曼在长达20年间,多方奔走、访查大量资料后,呈现给世人的一幅温尼科特的真实画像。它让世人看到,走下神坛的大师也不过是个不完美的、满身烟火气的普通人。

核心内容

本书以时间为脉络,将温尼科特在不同人生阶段的人际关系、事业发展及理论成果依次呈现。与父母早年的关系影响了温尼科特一生与他人的关系模式,他提出的著名理论如足够好的母亲、独处的能力、婴儿的攻击性、假性自体等也能从他的早年亲子关系中找到伏笔。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是一本心理学家传记,书名叫《温尼科特传》。这本书的写作手法跟我们常见的传记有很大的不同,它是一本用精神分析理论分析精神分析师的传记。有人认为,与其说这本书是一本传记,还不如说是一份病历,是温尼科特和一大帮精神分析师的病历。

温尼科特是著名的儿童心理学大师,关于他的江湖地位和理论流派,在我们以前解读的《婴儿与母亲》中有较为详细的说明,大家有兴趣的话可以搜来听听。而我们今天要做的,就是暂时将这位大神请下神坛,从更私人的角度来近距离地接触他。

温尼科特从小在女性的簇拥和呵护中长大,后来打交道的精神分析界同行也基本上都是女性,他就像大观园女儿国中的“贾宝玉”。作为一个儿科医生、儿童精神分析大师,他的职业生涯几乎都是在和形形色色的孩子打交道,胜于常人的耐心、温和为他赢得了“暖男”的称号。但你可能想不到,在与第一任妻子的婚姻存续期间,他就出轨了第二任妻子。不仅如此,因为种种原因,在客体关系学派开山祖师克莱茵的铁杆支持者眼里,温尼科特就是一个欺师灭祖的“叛徒”。

那么,在这些标签之下的温尼科特到底是个什么样的人呢?这本《温尼科特传》为你呈现的,就是这样一个不完美但立体、丰满、真实的心理学大师。

说完了这本传记的主角温尼科特,我们再来看看它的作者,罗伯特·罗德曼。罗德曼是医学博士,也是一名精神分析师。1960年左右,罗德曼第一次接触到温尼科特的理论就被深深地打动了。可惜的是,在1971年温尼科特逝世之前,他们只有过非常短暂的接触。

温尼科特逝世之后,罗德曼几乎把所有的业余时间都用来整理和温尼科特相关的资料。他搜集了所有能搜集到的资料,联系了所有能联系上的人,终于在2003年,罗德曼成功地将这本《温尼科特传》呈现在世人眼前。遗憾的是,这本书面世后的第二年,也就是2004年,罗德曼就与世长辞,终年70岁。

中国有一句老话,叫“医者不自医”,这话放在很多心理治疗师身上同样是成立的。温尼科特一生都在研究各种根植于早期母婴关系的心理问题,力图提供解决的方法,但是,从他一生中稍显混乱的关系来看,他对自己的问题处理得并不那么成功。我们该如何看待这个问题呢?温尼科特的自身经历与他发展出来的理论之间又有多大关系呢?读完这本《温尼科特传》,你或许就有了答案。

《温尼科特传》这本书挺厚的,作者按照时间顺序,将温尼科特在不同时期的人际关系、工作进展及理论成果依次呈现,并且以1952年为分界线,将这本传记分为两部分。因为正是在这一年,温尼科特和第二任妻子结婚,致力于独立发展自己的理论,这是他人生的一个重要转折点。

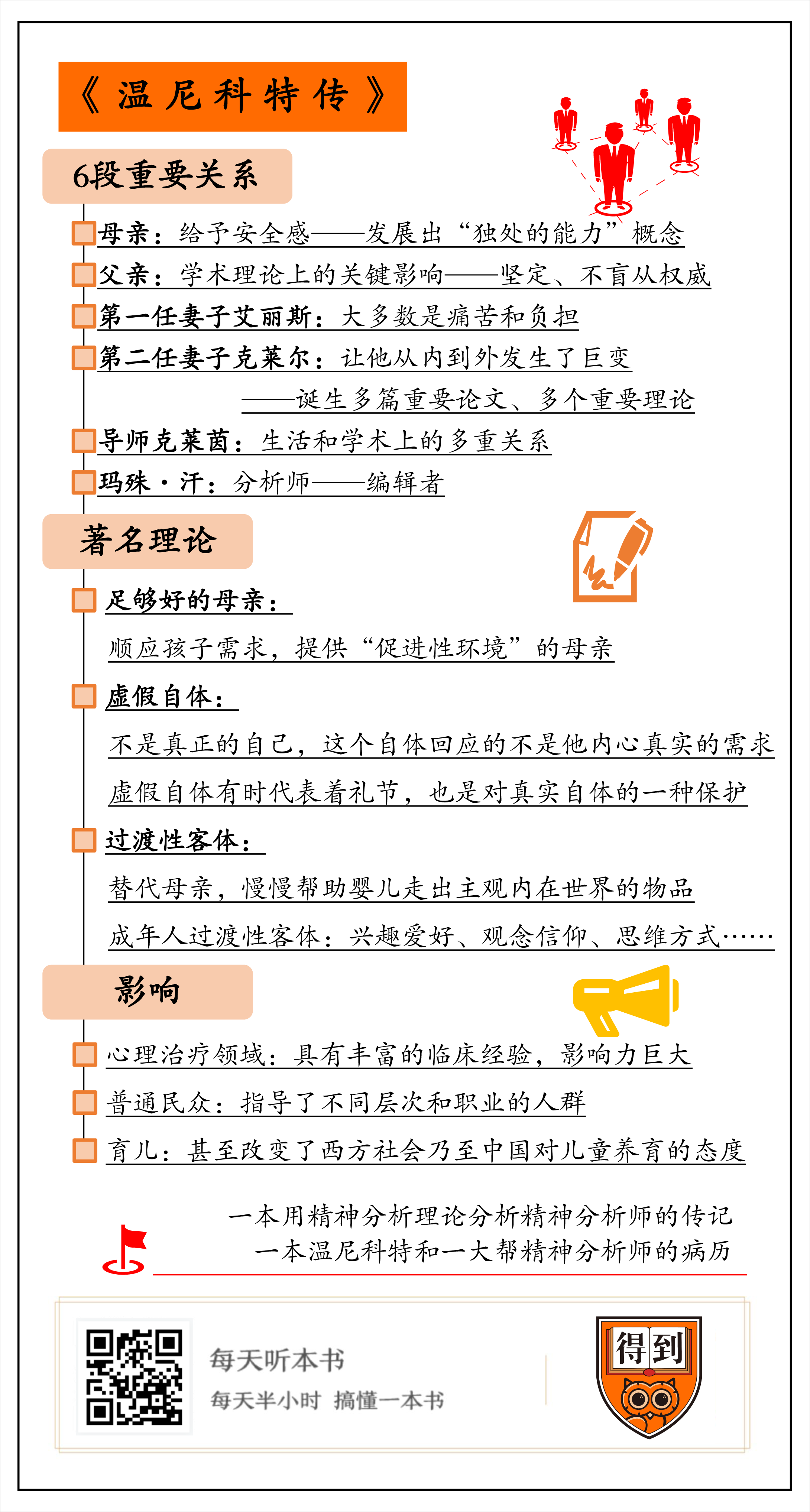

接下来,我就从三个方面来向你介绍温尼科特。首先,我会以温尼科特的6段重要关系为脉络,梳理一下他的人生;然后,我会为你介绍一下温尼科特的几个著名理论;最后,我们再谈谈温尼科特对这个世界的影响。

我们一开始也说了,温尼科特是客体关系学派的代表人物,这一派的理论特别强调人与人之间的关系模式,尤其是人生早期和养育者之间的关系。那下面我就按照时间顺序,梳理一下对温尼科特的人生具有重要意义的六段关系,也就是,温尼科特和他的母亲、父亲、第一任妻子、第二任妻子、导师克莱茵以及他的追随者玛殊·汗的关系。我们来看看,他早期的关系是如何影响后来的人生的。

温尼科特毕生都在探讨母婴关系,他说,“孩子跟父母、其他小朋友,以及最终跟这个社会建立人际关系的唯一真正的基础,就是最初的这份成功的母婴关系”。你肯定想知道,他为什么如此重视和母亲的关系?他后来发展出来的那些理论是否和他自己生命初期的母婴关系有关呢?那就让我们先来看看他人生中的第一段重要关系,也就是母子关系。

温尼科特的母亲,婚前是英国国教徒,从她的性格与日常表现中,可以推断出她的养育环境是严格、禁欲式的,这可能是导致温尼科特后来人生悲剧的根源。

在禁欲环境中长大的母亲对自身的任何欲望都感到羞耻,在她给温尼科特喂奶的时候,因为孩子吸吮乳房的动作过于热情急切,使她产生了兴奋感,这让她无法忍受,不得不早早给温尼科特断奶。据知情人士称,因为不愿面对儿子的男性性别特征,母亲曾把小温尼科特的生殖器包起来,在心理上把他视为一个女孩子。这导致温尼科特的性格中有一些女性化的因素。

从表面上看,温尼科特的童年是很幸福、很温暖的。母亲给了他足够的安全感,正是这种安全感,让他后来发展出“独处的能力”这一概念,认为婴儿在对母亲有了信心后,才会安心地独处,并有兴趣探索周围的环境。温尼科特后来说,自己小时候得到的“母爱”太多了,周围爱他、呵护他的女性包括母亲、两个姐姐、一个姨母及一位女家庭教师。

过于女性化的养育环境对温尼科特有什么影响呢?据说,温尼科特9岁的时候,他看着镜子对自己说,“我太乖了”,于是故意去干一些坏事。在之后的人生中,顺从与叛逆在温尼科特身上以一种奇怪的方式并存着,从他与导师克莱茵的关系中可以清晰地看到这种模式。

第二段值得一说的是他和父亲的关系。温尼科特很少提到父亲,在现实生活中,父亲很多情况下是缺席的,在他的理论中,父亲角色更是一片空白,这也是他的理论一直被人攻击的点。但父亲的影响远比温尼科特愿意承认的更大。温尼科特的父亲是一位成功的商人,曾任普利茅斯的市长,后来获得了爵位。温尼科特幼年时曾与父亲讨论《圣经》,父亲鼓励他自己去思考,自己决定自己的信仰。

不得不说,温尼科特后来之所以成为一个能够坚持自身想法、不盲从权威的人,父亲功不可没。12岁的时候,因为温尼科特说了一句脏话,父亲坚持把他送到寄宿学校,将他从过于女性化的环境里拉了出来。在寄宿学校里,温尼科特度过了充实的青春时光。他参加各种球队,参与公开辩论,在音乐会上演奏,写短篇小说,过着和以往截然不同的生活。

温尼科特与父亲的关系一直很淡漠,他拒绝子承父业,父亲只能把生意交给侄子。当他决定要成为一名医生时,他让一位朋友去告诉父亲自己的这个决定。他不愿让父亲操心自己的婚姻状况,在父亲去世后才与第一任妻子离婚。据说他曾因金钱和父亲争执,父亲去世后,他宣布除了自己现有名下的财产,不接受其他任何遗产。

说到父亲,就不得不提到弗洛伊德。对于温尼科特来说,弗洛伊德和父亲是相似的,虽然没怎么在生活中出现,却具有关键影响力。这种影响力主要体现在温尼科特的学术上。两人并没有多少交集,不过弗洛伊德的女儿安娜曾经说,在她与父亲逃到英国后,温尼科特是英国精神分析学界第一个上门探望的人。弗洛伊德很快过世,无法在学术上给予温尼科特更多指点,但从温尼科特的一些言论中可以看到,他是以弗洛伊德的“儿子”自居的,类似于荣格与弗洛伊德决裂前的地位。

第三段,就是他是与第一任妻子艾丽斯的关系。艾丽斯比温尼科特大四岁,两人相识于剑桥,于1923年结婚。艾丽斯的养育环境与温尼科特的母亲有类似之处,她的父亲是那种认为“人只有在生小孩的时候才需要性”的人。艾丽斯与温尼科特的婚姻维系了25年,这是一段完全没有性生活的婚姻,显然与艾丽斯小时候的养育环境脱不开干系。

据说艾丽斯的头部受过伤,所以她很容易睡着。温尼科特的一位朋友说,艾丽斯有一次开着车的时候就睡着了,把同车的人吓得魂飞魄散。她喜欢艺术,与温尼科特在音乐上有一些共同语言,但她的精神确实有问题,例如,沉迷于和虚构的爱人通过鹦鹉沟通。她不爱干净,生活上需要温尼科特照料,对丈夫漠不关心,不理解他的工作。

对温尼科特来说,这段关系显然更多的是痛苦和负担,但奇怪的是居然维持了25年之久。如果不是温尼科特后来多次心脏病发作,旁人也劝他说,如果再和艾丽斯一起生活会死掉,温尼科特说不定还会将这段婚姻维系下去。联想到温尼科特对抑郁母亲的态度,是否可以把他对精神病妻子的包容和责任感视为一种移情呢?

1948年,温尼科特的父亲去世,温尼科特两次发作冠状动脉栓塞,不得不考虑结束与艾丽斯的婚姻。两人最终于1949年分居,余生再未相见,但温尼科特一直在经济上支持艾丽斯。

第四段重要的关系是与第二任妻子克莱尔。两人相识于1941年,正是战火纷飞的年头。当时温尼科特与克莱尔都在负责牛津郡的儿童疏散工作,克莱尔是护工,温尼科特则是负责指导工作的医师。护工负责人认为温尼科特“很难搞”,让克莱尔去整顿一下,两人开始在工作上展开合作,并逐渐惺惺相惜,最终于1944年开始婚外情。

克莱尔跟艾丽斯不同,她理解温尼科特的工作,能在事业与精神层面提供温尼科特需要的帮助。更重要的是,她治愈了温尼科特的性无能,让他变成了真正的男人。与克莱尔的关系让温尼科特从内到外发生了巨大的变化,他的多篇重要论文就是发表在这一时期,多个重要理论也是在这个时期形成的。他有了更多的勇气来表达自己的观点,敢于抨击自己不认同的理论及人物。

虽然温尼科特在1949年就与艾丽斯分手,但他并没有立刻迎娶克莱尔,两人一直到1952年才结婚。克莱尔一直伴随着温尼科特,直到他生命的最后一刻。

第五段无法回避的关系,是和克莱茵之间的恩怨纠葛。克莱茵是温尼科特的导师,在精神分析学界被视为客体关系理论与儿童精神分析的创始者。如果说弗洛伊德相当于温尼科特学术上的父亲,那克莱茵就扮演了母亲的角色。

按照精神分析界的惯例,要成为一名精神分析师,分析师自己必须接受长期分析。温尼科特一开始想让克莱茵来分析自己,但当时克莱茵正为自己的儿子头疼,她觉得自己的儿子有心理问题,需要精神分析治疗,而温尼科特正是合适的分析师。如果答应做温尼科特的分析师,自己的儿子就会失去一个很好的治疗机会。于是克莱茵将温尼科特介绍给了另一位分析师,这让温尼科特一直耿耿于怀。

从1935年开始,克莱茵成为温尼科特的督导,两个人始终维持着多重关系,这使得他们在生活和学术上都有着千丝万缕的联系。

克莱茵前期一直把温尼科特视为自己的追随者,习惯于居高临下地指点他,让他服从自己的想法。例如,既然温尼科特是儿子的分析师,那克莱茵就不应该介入具体的治疗,但她始终在信件中指示温尼科特应该对儿子如何如何做。虽然温尼科特大多数时候屈从了,但想必内心并不舒坦。温尼科特确实一直认为克莱茵是弗洛伊德之后最伟大的分析师,但是,他拒绝完全服从对方,他拥有自己的观点并一直坚持,在某些方面不认同克莱茵的理论,这是他与克莱茵矛盾的根源。

不过,温尼科特性格中也有优柔寡断和懦弱的一面,他一直认㞞到了1956年,才在信件里明确表达了对克莱茵理论的不认同。在之后的岁月中,温尼科特长期遭到克莱茵追随者的攻击和孤立,但当克莱茵遭到攻击时,温尼科特依然会挺身而出,去捍卫这位曾经的导师。

最后要说的,是温尼科特与玛殊·汗之间的关系了。这个人,可是英国精神分析发展史上臭名昭著的人物。玛殊·汗是巴基斯坦移民,父亲是一位年过7旬的富翁,母亲是一位年仅19岁的交际花。他长相英俊,喜欢攀龙附凤、拈花惹草。温尼科特是玛殊·汗的分析师,这种关系从1951年持续到1966年,之后玛殊·汗成为温尼科特各种著作的编辑者。

他们的关系很奇特,有人说他们之间从来不是亲密的朋友,有人说玛殊·汗就像温尼科特的仆人,有人说玛殊·汗就像温尼科特的儿子。而作为妻子的克莱尔对玛殊·汗称得上是厌恶,她一直限制两人的交往。当玛殊·汗到家里来与温尼科特谈工作时,她从不留玛殊·汗吃午饭。温尼科特去世后,玛殊·汗向她索取温尼科特所有文章、文献的使用权,克莱尔拒绝得干脆彻底,并为此深感痛快。

本书的作者甚至怀疑,温尼科特与玛殊·汗之间存在着某种程度的同性恋情。作为精神分析师,玛殊·汗几乎违反了所有伦理规范,包括引诱甚至控制病人,后来被逐出了精神分析学会。而温尼科特不仅在玛殊·汗申请分析师资格时为他保驾护航,还不断向他转介个案,对他的维护让世人费解。这段关系差点让温尼科特晚节不保。

我们刚才简单介绍了温尼科特生命中的6段重要关系,从中我们可以看到,人生早期的关系模式对他的理论也有着深刻的影响。比如说,因为母亲患有抑郁症,幼年的温尼科特一直把安慰母亲、让母亲好起来视为自己的任务,所以,抑郁母亲对孩子的影响是他一生都在探索的主题。

他提出的很多理论,例如足够好的母亲、虚假自体、婴儿的攻击性等等,甚至包括他在第一段婚姻关系中的性无能,对导师克莱茵既服从又叛逆、既不满又维护的矛盾心态,都能从他和母亲的这种关系模式中找到伏笔。

既然说到温尼科特早期的关系模式深刻地影响了他后来的理论,那下面我们就来看看,温尼科特有哪些重要的理论。

严格来说,温尼科特其实并没有发展出一套完整的理论体系,但他提出了很多深入人心的概念。例如,足够好的母亲、抱持性环境、过渡性客体、虚假自体等等。下面我们就来聊聊其中最重要的三个。

第一个广为人知的概念是“足够好的母亲”。我们在解读温尼科特的《婴儿与母亲》时,就集中说了这个概念。简单来说,足够好的母亲就是能够随时顺应孩子的需求,给孩子提供一个健康成长环境的母亲。在婴儿出生的头几周内,母亲要进入一种“原初母性贯注”状态,这是一种把外界完全抛在脑后,心里眼里只有孩子,对孩子的每一个细微变化都即刻予以回应的状态。随着孩子的成长,母亲要随时根据孩子的变化来调整自己的表现,要懂得尊重孩子的边界,给他提供一个能满足他成长所需条件的“促进性环境”,一点点让他从依赖走向独立。

既然有“足够好的母亲”,那肯定也有“不够好的母亲”。那不够好的母亲又是怎样的呢?温尼科特认为,不够好的母亲就是那些不能给婴儿提供健康成长所需环境的母亲。

温尼科特把她们具体分为三类,第一类是精神上有着某种病态的母亲,这样的母亲能够很好地满足婴儿的需要,但是当孩子长大到需要从她的视线中离开时,她无法正确处理这种分离;第二类是不能进入“原初母性贯注”状态的母亲,这样的母亲太过于专注其他的事情,看不到也无法及时回应孩子的需要;第三类是特别着急的母亲,她们对孩子心理健康的影响是最坏的,因为她们不能提供一个稳定和规律的环境,而这种环境是儿童心理健全发展必需的。

“足够好的母亲”会顺应婴儿的需要,而“不够好的母亲”则会要求婴儿顺从自己。两种不同的母亲会导致什么不同的结果呢?这就是我们要说的温尼科特的另一个重要概念——虚假自体,与之相对应的是真实自体。

先解释一下自体是什么,温尼科特认为每一个人都有一个自体,就如同每一棵植物都有固有的内在生命力一样,会随着时间推移慢慢成长。自体的英文单词是“self”,其实就是自我的意思,因为弗洛伊德提出的“ego”一般被翻译成“自我”,而且他的女儿还在此基础上发展出了“自我心理学”,所以我们把客体关系学说当中的self翻译成“自体”。简单地说,虚假自体的意思就是,这不是真正的自己。

那虚假自体是怎么产生的呢?婴儿来到这个世界后,他的一切活动需要依赖他人来完成,这个他人通常是母亲。如果母亲进入了“原初母性贯注”状态,她就会理解孩子所有细微的诉求,对孩子的每一个示意都予以回应,婴儿就会觉得自己无所不能。他想吃奶,立刻就出现了乳房;他想要温暖,立刻就被抱在了怀里。母亲让婴儿的想法成为真切的现实,这让婴儿越来越信任自己的感觉,他的自体在这种对世界的确定感和信任感中一点点长大,这样发展出来的就是真实自体。

如果母亲对婴儿照顾不够,对他的各种示意视若无睹,不是去顺应婴儿的需求,而是要求婴儿来顺从自己的需求。例如,现在没空给你喂奶,过半个小时再吃;现在没法给你换尿布,你再忍两个小时。孩子被要求完全顺从母亲的心意,否则就会受惩罚,或者得不到想要的东西。

在这种情况下,呈现在婴儿面前的,是一个他必须去妥协和适应的世界。他不得不过早地关注外在世界,关注母亲的需要,这会限制和阻碍婴儿内在心理的发展,使他无法产生全能感,建立不起对这个世界的信任,也建立不起对自己的信心。这样发展出来的自体就是虚假自体,因为这个自体回应的不是他内心真实的需求,而是顺应母亲的需求。

当婴儿以虚假自体的方式存在时,他的表现就是服从母亲的命令,按照他人的期待做事。在我们的世界中,充斥着这样只有虚假自体的人,年少时听话顺从,特别懂事,年长后特别会看人脸色,乃至对他人卑躬屈膝。虚假自体的存在让人与真实的自己产生隔膜,世界在他们眼里不那么真实,他们自然也就不那么真诚。

温尼科特认为,很多在幼年没有得到足够母爱的人之所以会罹患心理疾病,就是因为虚假自体在作祟。不过,虚假自体也并非是一无是处,它有时候代表着日常生活的社会礼节,能够帮助我们与外部世界达成妥协,也是对真实自体的一种保护。所以,很多时候,我们需要在真实自体和虚假自体之间寻求平衡。

第三个值得一提的重要概念,就是“过渡性客体”。这是温尼科特对客体关系理论最突出的贡献之一,安娜·弗洛伊德认为这个概念征服了整个精神分析界。前面我们说过,一个“足够好的母亲”会在生产后的头几周内进入一种“原初母性贯注”状态,她几乎寸步不离地守着孩子,时刻关注着孩子的细微变化,即时满足孩子的所有需求。这会让孩子产生一种自己创造了世界的错觉:看,我说要有乳房,于是就有了乳房!

但随着婴儿慢慢长大,母亲会出现一些疏忽。比如说,有一天母亲出去买东西了,在母亲回来之前,无论婴儿怎么哭喊想要母亲的乳房,都无济于事。这种情况多次发生后,婴儿就不得不承认,原来母亲是一个独立存在的个体,她不是自己创造的,也不是自己可以随时控制的。对婴儿来说,这无疑是一个具有颠覆性的发现。

在这个突然意识到的外在世界面前,婴儿此前产生的全能感幻灭了,他需要某种自己能够控制的东西,来缓冲这个发现带来的冲击。例如,他可能会迷恋一个小玩偶,一张温暖的小毯子,或者一个奶嘴等等。这个东西就像母亲一样,是属于外在世界的,但这个东西不会像母亲一样,让他产生无力感,他可以时时刻刻把它抓在手里。

这个东西就是过渡性客体,它的作用就是帮助婴儿慢慢走出主观内在世界。在这个世界中,自我是绝对的中心,然后逐渐进入一个客观外在世界,在这个世界中,自我只是其中的一部分。

对成年人来说,过渡性客体具有非常重要的现实意义,它是介于外在世界与内在世界之间的一道桥梁。当外在世界充满压力时,过渡性客体能够向我们提供一个暂退一步的空间,让我们不至于完全退缩到内心世界里去,同时也成功地逃避了外在世界的压力。但成年人的过渡性客体往往不是某种具体的东西,而是一种兴趣爱好、观念信仰、思维方式等等。

我们刚才谈到了温尼科特的三个重要概念,就是“足够好的母亲”“虚假自体”和“过渡性客体”。你可能会发现,虽然以前你并不知道温尼科特,对这几个概念却似曾相识。那是因为,温尼科特的理论正以“润物细无声”的方式进入我们的生活,由此可见他对这个世界的影响力之大。那么接下来,我们就来聊聊温尼科特对这个世界有哪些影响。

首先要提的,是温尼科特对心理治疗领域的巨大影响力。温尼科特和其他客体关系理论家最大的不同,就是他具有丰富的临床经验。他不但是儿童精神分析师,还是专业的儿科医生。他一生治疗过六万多对母婴,这使他的理论具有坚实的实践基础。

著名的精神分析家安德森曾经在精神分析师中做了一项调查,询问在弗洛伊德后,哪位理论家对现代精神分析实践的影响最大,答案就是温尼科特。

温尼科特是儿童精神分析师,他擅长以游戏的方式来迅速与儿童建立良好的关系。他常用的涂鸦游戏在儿童心理治疗中非常有用,例如,他会在纸上画几条波浪线,让儿童在此基础上画画,从中了解儿童的内心世界。

在对成人的治疗中,他提出的一些治疗理念也被很多治疗师采用。例如,他认为治疗的目标就是处理虚假自体,具体的做法就是以一种健康的方式,让患者在与治疗师待在一起时,体会那种“我是世界中心”的全能感,以此来修复因早期不当的养育方式导致的心理缺陷,给真实自体一个成长的空间。

温尼科特对普通民众也有相当大的影响,这在精神分析学界并不多见。他写了很多书,利用自己丰富的儿科医学知识以及心理学知识,对不同层次和职业的人群进行了指导。温尼科特和 BBC 电台合作长达20多年,推出了约600场系列节目,用通俗的语言向全世界的母亲、教师、医务工作者、社工及政府官员宣传儿童心理学知识。他的理论影响甚至改变了西方社会对儿童养育的态度。

近年来,温尼科特的理论被心理学界引入中国,让越来越多的中国母亲了解到他的育儿理念,在各大论坛受到了新手妈妈们的追捧,也在一定程度上改变了很多国人的育儿观念。

说到这儿,这本书的内容就聊得差不多了。最后,我们再来简单总结一下。

首先我们介绍了温尼科特一生中6段重要的关系,包括他的父母、两位妻子、克莱茵以及让他饱受诟病的玛殊·汗。从这6段不同时期的关系中,我们能看到温尼科特人生与理论的发展轨迹。然后我们介绍了温尼科特的几个重要理论,包括足够好的母亲、虚假自体以及过渡性客体的概念。最后,我们总结了一下温尼科特对心理治疗领域以及普通民众的影响力。

温尼科特的一位亲密同事是这样描述他的:他就像一个轮转烟火,快速转动的烟火向四面八方喷发出火花。后世对他最大的诟病就是理论不成系统,但这又何尝不是其迷人之处呢?足够好的母亲、虚假自体、过渡性客体、潜在空间、抱持、原初母性贯注……每一个都让人惊艳,是他向这个世界喷发的思想火花,令人目眩神迷。

撰稿:凌然 脑图:刘艳 转述:成亚

划重点

1.温尼科特的理论其实和他的人际关系有所联系。例如,他和母亲的关系使其性格中同时存在着顺从与叛逆,这样的性格也反映在他的学术风格中。

2.他最著名的理论,包括“足够好的母亲”“虚假自体”等。这些理论探讨的不只是母婴,对成人也有重要意义。

3.他被认为是影响现代精神分析实践最大的学者,同时也改变了西方社会的育儿观念。