《暗理性》 哈希解读

《暗理性》| 哈希解读

你好,欢迎每天听本书,我是哈希。今天我要为你解读的这本书,叫《暗理性》,副标题是“如何掌控情绪”。

标题里的这个“暗理性”是什么呢?其实指的就是情绪。我们每个人,在每一天的生活中,都要跟情绪打交道。发奖金了会开心,投资亏了会郁闷,考试前会焦虑,考砸了会沮丧,遭人挤对了会愤怒,等等。

在很多人眼里,情绪是一个不太好的东西,会干扰我们作出理性决策;如果一个人被形容为“情绪化”,也大概率说明,大家觉得这个人平时不太理性。

但是,这本书告诉我们,情绪跟理性并不是对立的,没有情绪在底层作为支撑,我们所谓的理性压根不存在。比如,你在外面玩了一天,晚上到家才想起来,明天有一场重要的汇报。这个时候,理性的行为肯定是赶紧去翻资料、做准备;但如果我们往更深一层看,就会发现,其实推动你作出这个理性行为的,是你对于明天汇报的焦虑。书里提醒我们,人的很多理性的决策,本质上都是被情绪推动的;没有情绪,我们的理性就会失去动力。

这本书的作者是心理学研究者卫蓝,在书里,他为我们讲解了,为什么情绪不仅和理性不对立,甚至还是理性的基础;他还分析了我们日常会面对的各种情绪问题的形成机制,并且给出了解决问题的方法。

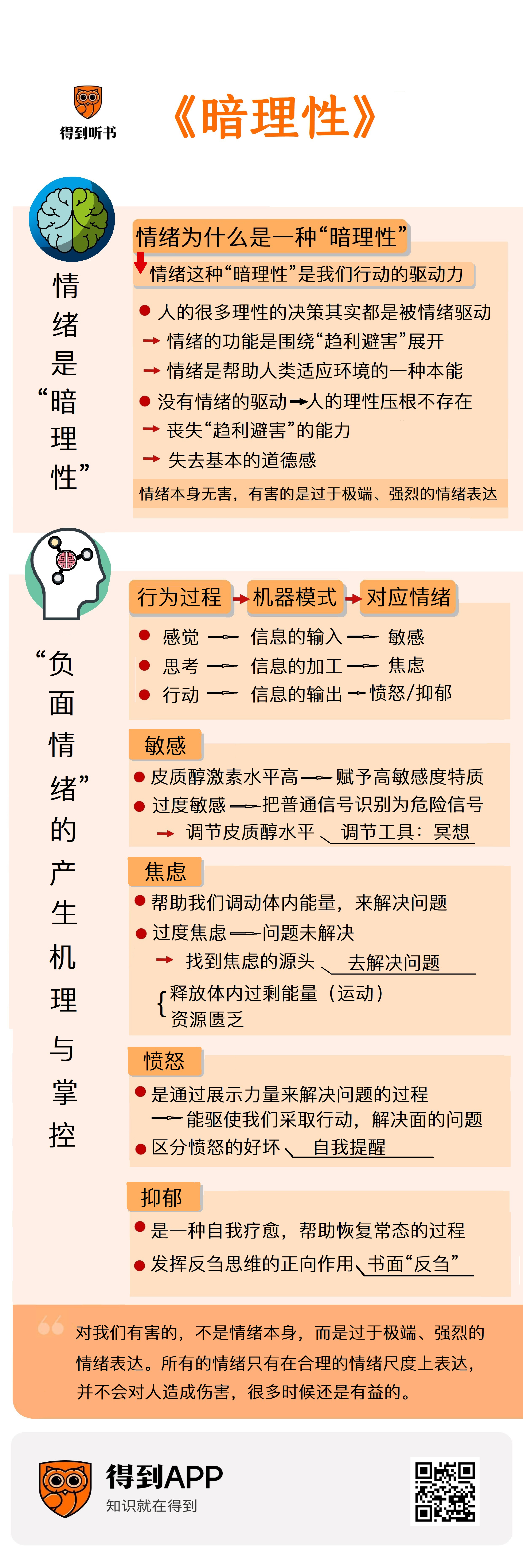

接下来的解读中,我们先来看看,作者认为情绪是一种“暗理性”,这背后的道理是什么;然后再来说说,敏感、愤怒、焦虑、抑郁这四种我们通常认为的“负面情绪”,它们的产生机理,以及,我们该怎么掌控它们。

好,首先我们来看看,为什么作者认为,情绪是一种“暗理性”。

首先就是,人的很多理性的决策,其实是被情绪推动的。比如我们开头提到的,你在外面玩了一天,突然想起明天有个汇报,就会受到焦虑的驱动,去查资料、作准备;或者你看到一幅画,很喜欢,脑子里就会生出一种愉悦的情绪,这种情绪会驱动着你去了解绘画,甚至学习绘画;又或者,一个人决定开始锻炼身体,这背后可能是因为,他看到体检报告显示,自己有高血脂、高血糖,害怕再不开始锻炼,身体会垮掉。仔细想想,你会发现,很多理性的决策,背后其实都有情绪在驱动。

作者说,从最根本上来讲,情绪的功能是围绕“趋利避害”展开的,所以它才能成为我们的理性行为背后的驱动力。

当一件事让你感觉开心的时候,你会想要靠近它,或者重复地去做它;当一件事让你难过的时候,你就会想要远离它;当你可能失去一些东西时,你潜意识里会想去挽留它,因此你会烦、会焦虑。这些都是情绪在引导我们“趋利避害”的表现。在这样的引导下,我们可以作出下一步的行动判断;可以通过调整自己的状态,获取想要的资源;也可以鼓动别人的情绪,指引他们的行为。

那如果没有情绪呢?我们会变得比现在更加理性吗?答案是否定的。

作者说,情绪是帮助我们适应环境的一种本能,它就像我们自带的一套防止撞车和事故的安全驾驶系统。如果没有了情绪的驱动,就如同我们的自动避险、安全驾驶系统被关闭了,我们任由自己暴露在风险中,这种行为显然不是理性的。

著名心理学家阿道夫曾经对一群大脑中的情绪功能受损的人,进行过一次“赌博”实验。结果发现,这些情绪功能受损的人,在赌博的时候,不会表现出“损失规避”,也就是说,他们对于遭受损失这件事,没有担心或恐惧。所以,即使他们完全清楚,哪个选择会让自己损失更少,或者获利更多,也很可能不会去选择它。显然,情绪功能受损,不仅没能让他们成为更理性的投资者,反而连最基本的、维护自己的利益也做不到了。

不仅如此,情绪功能如果失常或缺位,我们除了会失去对个体利益的维护之外,也无法维护自己在群体和社会中的利益。咱们都知道,人是群居的社会型动物,因此合群、跟同伴搞好关系,通常情况下,是个体利益最大化的最优策略。

并且,如果一个人缺乏足够的情绪认知,那么他的道德感就会变得很低。他没办法感知到他人的痛苦,折磨别人时也不会有愧疚感。很多犯下重大故意杀人案件的罪犯,在接受审讯的时候,表现出的都是淡漠、麻木,很少有情绪波澜;这样的特点,让他们在犯罪的时候,缺少内疚、恐惧、害怕这些基本的情绪警报,也就更加无所畏惧。所以,没有情绪能力,可能会让一个人连道德底线也守不住,更何谈理性。

所以,总结来看,如果说,思维的理性能让人不断权衡和思考,那么情绪这种“暗理性”,则是我们行为背后的驱动力;如果没有情绪的驱动,我们会丧失“趋利避害”的能力,失去基本的道德感,更谈不上理性了。

不过,如果情绪过于强烈,也会给我们的身心带来危害。比如,有人因为过于开心,笑到岔气;有人因为过于愤怒,气晕过去;也有人因为过度焦虑,而导致失眠、反胃,等等。这是因为,在强烈的情绪的作用下,我们体内能量的损耗很快,就像你在用非常快的速度向前冲一样,内脏和机体都被调动起来,处于高速运转的状态。但是,这种运转并不能长期维持,一旦超越了承受的极限,身体就会累垮。

总之,作者想要告诉我们的是,无论是开心、难过,还是愤怒,这些情绪都是我们与生俱来的本能,有它存在的价值。对我们有害的,不是情绪本身,而是过于极端、强烈的情绪表达。所有的情绪只要在合理的情绪尺度上表达,并不会对人造成伤害,很多时候还是有益的。好在,通过采取适当的措施,我们是可以让我们的情绪变得可控的,这正是我们接下来要讲的重点。

好,下面,我们就分别来看看,敏感、愤怒、焦虑和抑郁这四种我们通常认为的“负面情绪”,它们的产生机理是什么,以及,我们该怎么掌控它们。

首先,我们来看看敏感这种情绪。作者说,其实,在人类的进化过程中,敏感者是有更强的生存优势的。我们的感觉器官就像一套雷达系统,帮我们接收各种来自周遭环境的信号,而敏感者的这套雷达系统是比其他人更灵敏的。比如,远古时期的敏感者可能会更善于发现周围潜伏的危险生物,更善于感知到自然环境的变化,现代的敏感者更擅长察觉周围人的负面情绪,更擅长留心工作中的细微之处,对一些社会现象也会有更深入的洞察,等等。所以,如果你恰巧是一个敏感者,请不要抵触自己的这种特质。这本书告诉我们,敏感,其实是“聪明人”的配置之一,它能帮一个人在这个世界上,发现更多别人看不到的细节。

但是,如果一个人过度敏感,或者说,他的感官雷达过度灵敏,那么就意味着,他在擅长发现危险信号的同时,也很容易把一些不是危险信号的噪声信号,也识别为危险信号。比如,因为看到同事窃窃私语,就猜想他们是不是在说自己的坏话;因为领导的一个不经意的眼神,就陷入自我怀疑;因为恋人迟了几分钟回复,就觉得对方不爱自己了,等等。过度敏感者很容易像这样,把一些普通信号当作危险信号,让自己陷入不安状态。

那么,该怎么缓解过度敏感的情况呢?

研究者们发现,敏感特质强的人,体内的一种叫皮质醇的激素的水平要比普通人高得多。所以,这些人会拥有更高的精神能量,来应对来自四面八方的信息。他们对信息的加工也会比旁人精细得多,这就赋予了他们高敏感度的特质。

所以,如果一个人想要调低自己的敏感度,让自己多一些“钝感力”的话,一个有效的途径就是调节自己的皮质醇水平。作者在这里推荐的调节工具是冥想。研究人员发现,每天冥想20分钟,持续一个月,人们的皮质醇水平会有显著降低,过度敏感的状况也会有所缓解。

作者把冥想的过程,比喻成是在给我们的大脑“清理系统缓存”。在冥想的时候,我们可以放空大脑,停止信号输入,让紧张的感官系统得到放松与休养。等到冥想结束,感官系统重新开启的时候,它的运行会更加平稳,识别外界信号的准确度也会提升,把普通信号识别成危险信号的情况会明显减少。

关于如何进行冥想,书中并没有做详细说明。不过,咱们得到站内有一门免费的课程《随时随地正念冥想》,里面有14节小课,包含了不同场景的冥想放松练习。感兴趣的话,你可以点击听书文稿里的链接,或者在得到App首页搜索“放松”这个关键词,免费领取这门课,跟着它练习正念冥想、清理大脑缓存。

好,接下来我们再来说说另一种情绪——焦虑。

书里告诉我们,适度的焦虑对我们日常的工作、学习其实是有益处的。焦虑就像我们大脑中的一个“安全部门”,它会把我们遇到的问题划分为不同的威胁等级。如果遇到的问题比较好处理,威胁等级低,我们就不会很焦虑;但如果问题很棘手,或者很紧急,那么就属于是高威胁等级,我们就会感受到明显的焦虑。焦虑可以调动起我们体内的能量,帮助我们投入更多的注意力和精力,来解决问题。之所以很多人会感觉到,自己在考试的前几晚记忆力爆棚,或者在项目截止日期的前一天工作效率奇高,这背后其实就有着焦虑的助推作用。

但是,如果焦虑过度,或者长期处于焦虑状态,也会带来不好的影响。比如,我们可能会坐立不安,甚至失眠、反胃,等等。那么,怎么才能避免焦虑的这些负面影响呢?

刚才我们说了,焦虑的意义在于帮助我们调动体内能量,来解决问题。如果问题一直没有得到解决,那我们可能会一直处于焦虑的状态。所以,最根本的,避免焦虑的负面影响的方法,肯定还是找到焦虑的源头,去解决问题。

比如,一个缺乏安全感的人,可能在恋情中会时常处于焦虑状态,担心自己的恋人不爱自己了,或者会离开自己,等等。那么TA可能就会想让对方用各种表现来证明对自己的爱。当这种需求得到满足的时候,TA的焦虑会得到暂时的缓解,但过一段时间可能又会卷土重来。如果想更好地解决焦虑,就需要改变这种容易引发焦虑的外在环境。比如,可以跟恋人一起讨论这种不安全感的来源,让对方知道自己的心理状况,制定一种能够给双方带来确定感的相处机制,等等。

书里还提到,引发焦虑的,最主要的原因之一,是资源匮乏。这也是在人类进化过程中,情绪对我们的保护作用的体现。这里说的资源,既包括衣、食、住等有形的资源,也包括经验、能力、时间等无形的资源。比如,当人们担心食物不够、盐不够、口罩不够的时候,就会不自觉地陷入焦虑,即使家里还有富余,也需要囤到足量才能心安。跟这个逻辑类似的,如果我们对一场比赛、一场考试、一段关系感到焦虑,从本质上看,很多时候也是因为觉得自己的能力不足、不够优秀。所以,很多人会发现,如果在演讲、考试、汇报之前感觉焦虑,那么就夯实前期准备,反复演练,随着准备工作变得扎实,焦虑感也会明显降低;还有,一些在恋爱关系中感到焦虑的年轻人,通过从外形、能力、见识等方面提升自己,也变得更加自信、有安全感,情绪更加稳定。

除了找到焦虑的源头,去解决问题以外,我们还可以采用一些辅助手段来缓解焦虑感。从生理层面来看,当我们在焦虑的时候,皮质醇水平在短时间内会有明显升高,这让我们能够调动起比平时更多的能量,所以精力会更旺盛,思维会更活跃。但如果皮质醇水平过高,我们体内的能量就会过剩,就会出现走来走去、坐立不安、自言自语的焦虑表现。所以,在这种时候,我们需要通过其他方式,把这些在体内打转的能量释放出去。已经有很多的科学研究证明,运动在调节焦虑情绪方面有很明显的作用。运动的过程可以释放我们过剩的能量,消耗体内过多的皮质醇。所以,想要调节过度焦虑,让自己动起来,可能比精神上的开导要有用得多。

除了这些以外,听书之前还为你解读过一本《应对焦虑》,里面也讲到了很多缓解焦虑的方法,推荐你有空时可以听一听。

说完了敏感和焦虑,我们再来说说愤怒。

愤怒是一种简单的原始情绪,是动物用来保护自己、解决问题的一种手段。我们都知道,如果你把一条小狗的食物夺走,它会朝你龇牙、狂叫,甚至会咬你一口,这是它在表达愤怒。对人类这种高级生物来说也是类似的,当我们感知到自己的利益正在直接或间接地受到“侵犯”时,就会产生愤怒的情绪。我们表达愤怒的过程,其实是我们试图通过展示力量来解决问题的过程。

在远古时期,这样的愤怒让我们的祖先具有了攻击性,这对于他们野外求生、夺取资源都非常有帮助。而对于现代人来说,愤怒这种情绪能驱使着我们去采取行动,捍卫自己的利益,解决面对的问题。比如,受到了同事的轻视,愤怒会驱使着我们更努力地在工作上证明自己;受到了别人的污蔑,或者不公正的待遇,愤怒会驱使着我们站出来,为自己发声,而不是默默承受,等等。在书里,作者把“好的愤怒”就界定为像这样的、能帮助我们解决问题的愤怒。

那么有没有“不好的愤怒”呢?当然有,就是那些不利于解决问题的愤怒。比如,一对男女讨论国庆假期去哪个地方旅游比较好,在讨论过程中,他们发生了争执。男生的声音大了点,女生很生气,质问说:“你竟然敢吼我?”男生说:“我哪吼你了?”女生又说:“你声音那么大,是想干什么?”然后,双方争论的焦点就转移了,不再是去哪里旅游,而是男生的态度到底有没有问题。

我们来分析一下这个例子。心理学家把人们攻击其他人的行为分成两类,一类是敌意性攻击,另一类是工具性攻击。工具性攻击是“为了达到目的而伤害对方”,比如,像我们前面提到的,两个人一开始讨论国庆假期要去哪里,是为了解决一个具体的问题,在这个过程中,如果他们各自为了捍卫自身立场,产生了愤怒情绪,进而跟对方据理力争,那么就属于“工具性攻击”。而敌意性攻击只是单纯地“为了发泄情绪而伤害对方”,就像前面的例子里,两个人后来只是在争执“男生有没有吼女生”,并且通过在语言上伤害对方,来发泄愤怒,但这其实对于解决问题毫无益处,反而使得矛盾升级。

从这类例子里,我们能看出,“好的愤怒”即使会触发攻击行为,触发的也是“工具性攻击”,是为了解决问题,或者达成具体目的;而“不好的愤怒”通常会触发“敌意性攻击”,这样的攻击只是为了发泄,不利于解决问题。作者告诉我们,正确处理愤怒这种情绪的一个重要原则就是,区分开“好的愤怒”和“不好的愤怒”。方法就是,在愤怒的同时,提醒自己“我的目的是什么”,并在表达愤怒的过程中,时刻警觉是否发生了目的偏移。这种目的偏移是很常见的,因为在发泄愤怒的过程中,我们原始的情绪很容易就会冲破有逻辑的思维,把我们的言行引向一个不受控的方向。但是,如果我们能提前意识到目的偏移的可能,并且有意识地提醒自己,就可以在一定程度上减少这类问题的发生。这就像是,虽然我们无法阻止暴雨,但是我们可以未雨绸缪,在暴雨来临之前修好水坝,减少暴雨对农田和屋舍的损害。

好,接下来再来说说书里重点讲的,最后一种情绪——抑郁。

跟前面几种情绪类似,抑郁这种看似负面的、被人们所排斥的情绪,其实最初,也是为了保护我们而产生的。

在生活中,我们不免会遇到一些突如其来的打击,比如考试失利、升职受阻、与恋人分手,等等。每当这种时候,如果我们迟迟没能把问题解决,或者把心情调节过来,就有可能陷入抑郁的情绪。

作者告诉我们,抑郁的本质,其实是一种自我疗愈。当一个人陷入抑郁情绪的时候,他的基础代谢率会降低,能量消耗会减缓,这能让他的身体集中更多的能量来修复受伤的身心,以便更快地恢复常态。在情绪抑郁的时候,人们通常会发现自己对很多活动都失去了兴趣,这正是因为,我们的身体在帮助我们减少不必要的能量消耗,也是防止我们受到外界环境的“二次伤害”。就像在自然界里,受伤的动物由于缺乏自我保护和捕食的能力,经常会找个地方藏起来,等到恢复之后再外出行动。人类的抑郁情绪也会让我们倾向于把自己“藏”起来,进行自我疗愈。

只不过,在当今这个快节奏的社会,人们对于自己的工作、生活都有周密的安排,那么,由于抑郁而把自己藏起来的这种行为,显然就会与我们的日常必要活动相冲突。所以,抑郁情绪也被大多数人所排斥。但是,作者提醒我们,排斥抑郁,并不会让抑郁消失,反而会让我们产生更多的无助感、自我怀疑感,从而加重情绪的失调。所以,想要走出抑郁,第一步就是接纳抑郁,不要把它视为一种威胁,而是要明白,这是一个自我疗愈的过程,是帮助你恢复常态的必经的过程。

一般来说,抑郁情绪会随着时间的推移有所缓解,如果抑郁情绪的持续时间超过两周,那么就需要警觉了。如果一个人长期处于抑郁状态,他的大脑中负责产生愉悦情绪的血清素水平会降低,失去对进食、与人互动以及其他活动的兴趣,情绪也会变得更加不稳定,并且有更多的强迫性思维。所以,作者提醒说,如果发现自己在最近的半个月一直处于低落状态、对日常活动提不起兴趣,那么最好还是去医院进行适当的咨询,寻求专业人士帮助,避免状态恶化。

作者也给出了一些方法,能帮我们更快地走出抑郁情绪。

比如,很多人在遭受负面事件之后,会陷入一种“反刍思维”,也就是,不断地在脑海中回忆负面事件,思考里面的细节。比如在分手后,满脑子都是从前跟恋人的点点滴滴,后悔自己的一些不当言行逼走了对方;在考试失利之后,反复自责,为什么没能早点开始复习,为什么没有把之前的错题重看一遍,为什么要在考试的前一天喝咖啡导致失眠;还有,在升职失败之后,忍不住去幻想,如果这次升职成功了,现在会是怎样,或者在心里大骂那个破坏自己升职的人,等等。这些都是反刍思维的表现。

反刍思维看似不利于我们走出抑郁,其实,恰恰相反,适当的“反刍”能加快我们自我疗愈的过程。

比如,刚才提到,在升职失败之后,有些人可能会忍不住去幻想,如果这次升职成功了,现在会是怎样,或者在心里大骂那个破坏自己升职的人。这体现的是反刍思维的“代偿功能”。指的是,通过“幻想去改变负面事件的过程,或者美化负面事件的结果”,让我们在现实中无法得到满足的愿望,在这个过程中得以实现。虽然这种代偿有自我欺骗的成分在内,但也是一种心理安慰,能暂时减少我们的痛苦。

还有,在考试失利之后,反思自己做得不够好的地方,或者在演讲失误之后,反思自己发生失误的原因,这体现的是反刍思维的“复盘功能”。这有利于我们总结经验,以后遇到相似的情况,大脑就会自动调取出这一次的复盘,避免这类负面事件一再发生。

但是,如果我们在大脑里反刍的重点,不是代偿,不是复盘,而是一遍又一遍地重温负面事件所带来的抑郁感受,那么也可能会陷入更深的痛苦当中。

那么,我们该怎么发挥反刍思维的正向作用,同时避免陷入更深的痛苦呢?作者的建议是,把反刍的内容用文字的形式记录下来,然后再思考。

研究者们发现,在一般情况下,我们的大脑会先处理情绪,再理性思考,这就会放大情绪的影响;但是在用文字书写的过程中,却恰恰相反,我们的大脑会调动起更多的理性资源,帮助我们整理思路,在这个过程中,我们的情绪感受就会变得不那么强烈了。比如,一个人如果只是在大脑里反思自己考试失利的原因,可能不自觉就会陷入自责、沮丧的情绪中,但是,如果是在纸上把整个事件的经过,自己当下的感受,对于过去的反思,还有对于将来的计划,都一一写出来,就会变得冷静许多,思路也会清晰许多。而且,这样写完之后,还会给大脑一种“这件事已经处理了,过去了”的暗示,有助于我们尽快从负面事件的影响中走出来。

除此之外,书里还有一些从生理上缓解抑郁情绪的方法。比如,太阳光中的紫外线会与我们体内的谷氨酸等物质发生反应,提高大脑皮质的兴奋度,让我们更快地恢复对周遭事物的注意力和兴趣。还有,散步、跑步等有氧运动,会诱导我们体内的“快乐荷尔蒙”内啡肽的产生,这不仅可以让陷入抑郁情绪的人找回一些快乐感,也有助于他们找回自己做事情的驱动力。所以,在情绪抑郁的时候,请不要只是窝在家里“舔舐伤口”,可以试试走出房门,让阳光和新鲜空气陪你一起,疗愈受伤的身心。

好,以上,就是这本书里,我想跟你分享的重点内容。总结一下:

这本书告诉我们,如果说,思维的理性能让人不断权衡和思考,那么情绪这种“暗理性”,则是我们行动的驱动力;书里用大量事例告诉我们,人们的很多理性决策,其实都是被情绪驱动的;如果没有情绪的驱动,我们会丧失“趋利避害”的能力,失去基本的道德感,更谈不上理性了。

然后,我们重点讲了四种常见的情绪问题。之所以要按照敏感、焦虑、愤怒、抑郁这个顺序来讲,背后也是有考虑的。作者告诉我们,人每时每刻都在做的,是三件事情:感觉、思考以及行动。如果把人比作机器,那么,我们在做的这三件事情就相当于三个环节,那就是:信息的输入、加工和输出。

对应到敏感、焦虑、愤怒、抑郁这四种情绪来讲,我们的敏感情绪主要出现在信息输入阶段,焦虑主要出现在信息加工阶段,愤怒往往是在信息输出的阶段体现的。在这三个阶段里,我们的大脑就像一个安全部门,当它捕获到危险信号之后,就会调动各种情绪资源应对危险,抵抗入侵。而当所有的情绪防线都失效后,我们就会陷入抑郁情绪中,开始进行自我疗愈。

所以,总结来说,每一种我们所能体会到的情绪,都是我们与生俱来的本能,有它存在的价值。即便是很多通常被人们排斥的,所谓的“有害情绪”,最初也是为了保护我们而诞生的。对我们有害的,不是情绪本身,而是过于极端、强烈的情绪表达。所有的情绪只要在合理的尺度上表达,并不会对人造成伤害,很多时候还是有益的。通过正念冥想、晒太阳、运动、自我提醒、书面“反刍”等方式,我们可以增强自己对情绪的掌控力,让情绪变成我们生活中的伙伴,而不是敌人。

除了这些以外,书里还讨论了人际关系冲突、亲密关系维护、情绪重建等专题性的内容,如果你有兴趣,推荐你点击文稿末尾的电子书,进行拓展阅读。

今天这本书,我们就聊到这里。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击“红包分享”按钮,把这个音频免费分享给你的朋友。

恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

人们的很多理性决策,其实都是被情绪驱动的;如果没有情绪的驱动,我们会丧失“趋利避害”的能力,失去基本的道德感,更谈不上理性了。

-

每一种我们所能体会到的情绪,都是我们与生俱来的本能,有它存在的价值。对我们有害的,不是情绪本身,而是过于极端、强烈的情绪表达。所有的情绪只要在合理的尺度上表达,并不会对人造成伤害,很多时候还是有益的。

-

通过正念冥想、晒太阳、运动、自我提醒、书面“反刍”等方式,我们可以增强自己对情绪的掌控力,让情绪变成我们生活中的伙伴,而不是敌人。