《抑郁的力量》 邓一丁解读

《抑郁的力量》| 邓一丁解读

你好,欢迎每天听本书,我是邓一丁。

今天我们来分享这本《抑郁的力量》。虽然讨论的是“抑郁”这么一个稍显沉重的话题,但书的封面却设计得很轻盈,很优美,上面画着几只蓝色的蝴蝶,正翩然起舞。

你听这个书名就知道,作者的角度很特别,很新颖。抑郁症当然是困扰着很多人的心理问题,程度稍轻的抑郁情绪影响的人群就更广泛了。但在作者看来,抑郁并非只会给人带来负面影响,它还可能是一个积极的信号,是一种成长的契机。陷入抑郁可能意味着一个人正在经历蜕变,长久以来的生活对他而言不再合理,他需要停歇片刻,整理好思路再迈步前行。罹患抑郁症当然不会是一种愉快的经历。但抑郁症患者倒不必为此而否定自己,患者身边的人也需要花些时间,科学地了解抑郁症的发生机理,尊重患者复杂微妙的心理变化。来自身边人的理解,以及可能是更为重要的一点——抑郁症患者对自我的接纳,将是帮助他走出抑郁的有力的支持。

对抑郁症患者和他们身边的人来说,这本书中的不少理念和方法都能帮得上忙。而假如你很幸运,在生活中离抑郁症和抑郁情绪都非常遥远,我仍然认为这本书值得你了解。这是因为作者提出的应对抑郁的方案对现代生活中的我们同样是一种借鉴。在作者看来,要想妥善地应对生活中某些失控的状况,我们需要做的有时并不是自控和自律,而是适度地后撤和放手,松解僵化的理智,找回身体和情绪的感受。流行于现代的生活理念过分强调效率,有时会令人过度紧张,以至于身心俱疲,这时候,我们都需要向康复中的抑郁症患者学习,主动给自己提供一段精神的疗养,以便恢复生活的活力。

这本书的作者是日本著名的精神心理专科医院,泉谷医院的创办人和院长,泉谷闲示。泉谷院长生于1962年,毕业于日本东北大学医学部,它的前身就是鲁迅先生曾经就读的仙台医学专门学校,也就是说,泉谷和鲁迅先生算是相隔半个多世纪的校友了。泉谷还有一段蛮特别的经历,他曾经在法国巴黎高等音乐师范学院留学,对音乐的精神疗愈作用有独到的研究。自毕业以来,泉谷先后就职于日本的几家大型的精神医学机构,又于2005年创办了自己的医院,专门从事抑郁症的研究和临床诊疗工作。业余时间里,他非常热心地参与科普活动,通过研讨会和讲座向公众宣讲抑郁症相关的知识。

今天这本书的好处是非常简明,非常实用。接下来,我们直接进入正题。

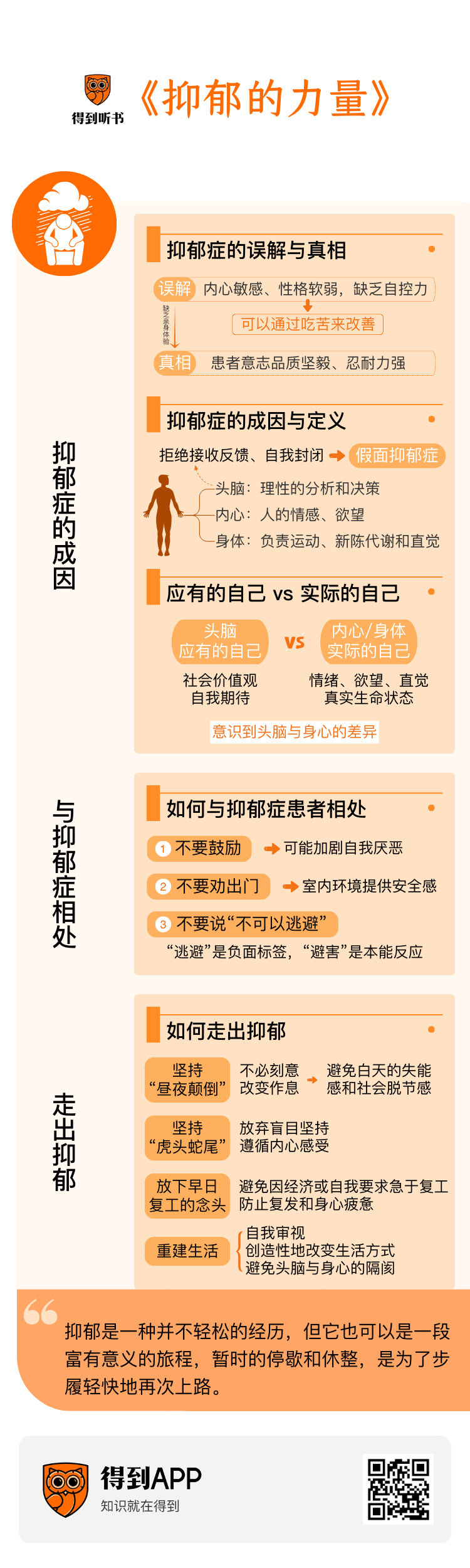

在日本社会,有一种对抑郁症患者的常见误解,认为患上抑郁症的人都是内心过度敏感、性格软弱的人,是因为缺乏足够的自控力,才会陷入消极的情绪无法自拔,导致生活失控。你或许也听过类似的说法,认为抑郁无非是太“矫情”了,多吃点苦,磨炼磨炼,人的精神就会开朗起来。

真是这样吗?

泉谷院长以他数十年的临床经验,负责任地告诉我们,绝非如此。在他接触过的患者中,绝大多数的意志品质都超乎常人地坚毅,忍耐力也极强,要说经受磨炼,他们经历过的磨炼可比一般人要多得多。有些患者还向泉谷坦白过,自己以前也觉得抑郁症患者是一帮软弱的人,直到自己也抑郁了,才意识到从前的成见是彻底错误的。

泉谷在书里举了个典型的例子。有位男士,我们叫他“A先生”吧,是东京一家大公司的销售。他在这家公司已经干了八年,经验丰富,也积累了几位大客户。A先生上学的时候是个体育生,自信自己的体能不输给任何人,只要努力去做,任何事情都能做好。他也确实是这样对待工作的,但凡有什么地方达不到他心中的完美标准,他就心甘情愿地加班到深夜。

凭着这股干劲,A先生成了同事们眼中的干将,销售业绩经常名列前茅。可是有一次,因为合作的制造厂家掉链子了,一笔极其重要的订单没能按时交付。尽管取得了客户的谅解,A先生的工作状态却自此起了变化。他发现自己没法再像从前那样给客户打电话了。不是说话不利索的问题,他甚至都没法拿起电话听筒,拨出该拨的号码。他经常盯着电话发呆,心里感到很恐惧,等到回过神儿来,时间已经过去了几个钟头。

除了打电话,A先生在其他常规的工作任务上也开始畏畏缩缩,因为效率低下,他开始被迫加班加点,上班的时候还会不由自主地意识涣散,不知不觉就沉沉地睡了过去。领导注意到他状态不对,挺关心他的身体状况,A先生自己却不知所措。他的状态一天比一天差,甚至连出门打哪条领带都要犹豫好久,直到错过班车。

一天早上,A先生步履沉重地走到自家的玄关,准备去上班。就在这时候,他的身体突然僵在原地,动弹不得。等他回过神儿来,发现自己竟然泪流满面。A先生很困惑,他明明没感到悲伤,为什么会哭呢?他的妻子看到这一幕,意识到情况有点严重了,就带他去了医院。A先生被诊断出患上了抑郁症。

我们来分析一下A先生的这个案例。他显然不是个意志软弱的人,而是十分坚毅、自信,对待生活的态度也很积极。按照我们通常的认识,这样的人似乎离抑郁症很遥远。可是在泉谷院长的经验里,大多数的抑郁症患者都属于这种勤奋、要强,总想要掌控自我、掌控生活的人。为什么越是控制,就越有可能失控呢?

泉谷在书中给出了一个简洁的解释模型。他把一个人分为三个部分:头脑、内心和身体。头脑的功能是理性地分析和决策;内心,当然指的不是心脏,而是指人的情感和欲望;身体,就是四肢、躯干和各种脏器,负责运动和新陈代谢,并且拥有基本的直觉。头脑、内心和身体,这样的划分在现代脑科学的意义上不算很精确,但好处是易于理解。这也正是泉谷使用这个模型的用意,因为它可以很方便地解释抑郁症的成因。

现在,你可以把头脑、内心、身体想象成三个圆圈,内心在正中间,头脑和身体一左一右。在头脑和内心之间、内心和身体之间,分别有一条通道。内心和身体之间的通道是始终开放的,这也意味着内心和身体是同盟关系,你的情绪、欲望和身体上的反应基本上是和谐同步的。而在头脑和内心之间的通道上却横着一扇门,有时敞开,有时会关上。对一个身心健康的人来说,头脑和内心之间的通道通常是开放的,头脑、内心和身体相互连通,信息在这三者之间畅通无阻地流动。头脑根据理性作出的决定被内心和身体接纳,内心的情感和身体的反应也能得到头脑的承认。在这种状况下,一个人不会过度内耗,该休息的时候休息,该做事的时候做事,情绪能得到顺畅的表达,身体也健康灵活。

而在抑郁症患者那里,情况就不同了:头脑和内心之间的门是关上的,也就是说,头脑和身心彼此隔离,各行其是。为什么会这样呢?一种常见的情况是,头脑在相当长的时间里过于强硬,不断地给身心下达困难的任务指令。刚开始,身体和内心还会通过不舒适的感受和消极的情绪向头脑表达抗议,可是头脑却专横地无视了这些信号。到后来,身体和内心长期得不到头脑的回应,也就放弃了沟通。这时候,人会感到情感的麻木,身体的反应也变得迟滞。假如头脑继续维持专制的做法,不堪重负的身体和内心就会采取更激进的反制措施,它们会彻底罢工,让人暂时失去行动的能力。这时候,人就陷入了抑郁。

按照这个模型,泉谷对抑郁症的定义是:头脑过度专制导致的身心罢工。这可以解释大多数抑郁症患者的心理。我们回来看A先生的例子,他的身心就长期处于头脑的高压之下。在工作顺利的那几年里,他收获的褒奖还能暂时让他的内心得到安慰,维持情绪上的平衡。可是一旦在工作中遭遇了挫折,这种平衡就被打破了。A先生的身体开始变得迟钝,最后完全失去了行动能力。而此时,一个值得注意的细节是,当泪水夺眶而出的时候,A先生并没有感到悲伤,这是因为他的内心长期受到压制,最终彻底放弃了向头脑发送任何信号。在A先生的头脑和内心之间,那扇门被死死地关上了。这种情况在抑郁症的分类里叫作“隐匿性抑郁症”或者“假面抑郁症”。患者的身体出现了明确的消极反应,可他却感受不到抑郁的情绪,甚至还以为自己的心态很积极,仍在徒劳地驱动身体,试图让自己打起精神来。

为什么明明抑郁得很严重,却还会认为自己的心态是积极的呢?泉谷解释说,这是因为头脑长期拒绝接收身心的反馈,最终就彻底关起门来,沉浸在自己为自己制造的幻觉里。头脑有一种特殊的能力,它可以编造出虚假的内心体验,这样一来,它就能继续在自己窄小的空间里一意孤行地发号施令,而无须正面应对身心的反抗。在那些明明负担着高压的工作,或在人际关系里饱受压榨,却仍然竭尽全力维持情绪稳定的人身上,这种情况是最容易出现的。

假面抑郁症是身心隔绝的一种典型情况。我们再来看另一个或许更加常见的例子。

有位女士,泉谷在书中叫她“K小姐”,是一家公司的行政人员。她原本是个做事一丝不苟的人,责任心很强,领导都很放心把事情交给她。可是从上个月起,她突然出现了上班迟到的情况,到了这个月,甚至有一多半的工作日都迟到了。领导终于忍不住提醒她,迟到是懈怠的表现,你要有责任心,要管理好自己啊。K小姐感到很惭愧,下定决心改正。每晚睡前,她都会设定好闹钟,然后郑重地提醒自己,明天可坚决不能再迟到了。可是第二天早上醒来,她却发现闹钟不知何时已经被自己关掉了,她又一次睡过了头。

其实根本用不着领导提醒,K小姐这么一个有责任心的人,早就因为迟到陷入了深深的自责。她不明白自己为什么做不到一件人人都能做到的简单的事,甚至感到自己不配成为社会的一员,只会给人添麻烦。就这么一天天地自责,又一天天地迟到,K小姐的自信心很快就消磨殆尽。有一天,她醒来时竟然已经快到午休时间了。一想到自己到班时同事和领导又会投来冰冷的目光,K小姐恨不得凭空消失。她就这么呆呆地躺在床上。于是那一天,她彻底缺勤了。

K小姐也是泉谷治疗过的抑郁症患者之一。其实早在她屡次无意识地关掉闹钟的时候,她就已经进入到轻度抑郁的状态了。我们来用“头脑—内心—身体”的模型分析一下K小姐的情况。患上抑郁症以后,K小姐的头脑和内心之间的通道关闭了。在这种状态下,当她迷迷糊糊地被闹钟惊醒时,头脑因为接收不到身心的信号而做出了错误的判断,认为再躺个几分钟,就可以轻轻松松地起床了。而身体和内心结成的同盟却早已积累了沉重的疲劳,关掉闹钟就昏睡了过去,全然不顾头脑在门的另一侧自顾自地说着乐观的话。

和咱们刚才提到的假面抑郁症的情况类似,当头脑听不到身心的声音时,就会误以为事物就是自己擅自设定出来的样子。就像一个孤独的领导者在关起门来的办公室里对着墙壁喊话,又把墙壁的回声当成了下属服从的应答。头脑认定“应该按时起床”,就会相信自己“一定能够按时起床”。由于缺乏身心的反馈,无从验证自己的命令是否可行,头脑就将应然和实然等同了起来。再加上刚被叫醒时,头脑也还不太清醒,身体和内心就趁机夺过了主动权。等到再次醒来时,头脑甚至不大记得自己曾经被闹钟叫醒过。

泉谷在这个案例中特别提醒我们注意两个概念:“应有的自己”和“实际的自己”。头脑总是关注“应有的自己”,它将对自我的期待投射到未来,参考社会的价值观,不断地下达指令,要我们扮演好社会成员的角色,活出期望被他人看到的样子。而内心和身体则代表了“实际的自己”,它们拥有诚实的情绪、欲望和直觉,始终停驻在“当下”这个时间点上,时刻反映出我们真实的生命状态。当头脑和身心间的通道关闭时,就像K小姐的例子中呈现出来的那样,头脑就很可能混淆应有的和实际的自己,导致生活的失控。而K小姐严厉的自责、领导的批评和同事的白眼,都只会加剧导致她反复迟到的恶性循环。这是因为这些来自他人和自我的指责一遍又一遍地强化着“应有的自己”这个概念,让她的头脑在焦虑中更加专横,也让身心与头脑越发隔绝。泉谷想要提醒那些不断地努力自控,却又在失控的路上越走越远的抑郁症患者,头脑远不是一个人的全部,感受身心的状态有时比听从理智更加重要。实际的自己需要付出极大的努力才能勉强符合头脑投射出的所谓“应有的”自我形象。因此,我们需要给身心更多的谅解而不是规训,更多的自由而不是自我管制。意识到这一点,就是走出抑郁的开始。

好,到这里,我们用泉谷给出的“头脑—内心—身体”模型分析了两个典型的抑郁症案例。根据泉谷的经验,头脑的专制导致了身心的罢工,这可以解释大多数抑郁症患者的心理。了解了这一点,接下来,我们来聊点更实际的。首先,假如你身边有患上抑郁症,或是陷入抑郁情绪的朋友,你该如何与他们相处呢?

接下来的内容是我认为这本书里最值得推广,也最颠覆常识的部分。泉谷告诫我们,在和抑郁症患者相处时,我们不要鼓励,不要劝他出门,也不要对他说“不可以逃避”。

假如你身边有人陷入了抑郁,鼓励他振作起来,期待他尽快好起来,这似乎是再正常不过的一种反应了。可是常人的鼓励在抑郁症患者听来却更像是一种要求,是在催促他尽快回归应然的生活,按照身边人的期待去活。而这正是抑郁症患者自己也正在为之焦虑,却怎么也做不到的事情。请不要忘记,大多数的抑郁症患者都具备远超常人的意志力和忍耐力,在头脑的层面上,他们并不缺少回归正常生活的意愿,只是内心和身体暂时处于能量极低的状态。在这个时候鼓励他们,就像引诱一只受伤的野兽跳出陷阱,当它再度跌落时只会伤得更重。不少抑郁症患者还有极强的亲社会性,他们非常渴望满足他人的期待,因此才耗尽了自己的体力和心力。这时候,来自他人的鼓励只会让他们感到羞愧,从而加剧自我厌恶,让头脑和身心间的通道更加紧闭。在这个阶段,抑郁症患者真正需要的是来自自我和他人的接纳,以及安静的休养。我们越是关心他们,越需要避免正面地表达这种关心,以免我们的关心成为他们的负担。

接下来这一点也是一个常见的误区,我们不应该劝抑郁症患者出门。看到一位抑郁症患者日复一日地窝在家里,身边的人免不了要为他担心,总盼着他出门走走。晒晒太阳,呼吸点新鲜的空气,总归是好的吧?其实,当抑郁症患者自愿待在家里的时候,他们是在营造一种必要的自我保护。到户外去,见见熟人,和陌生人打打交道,这些活动对身心健康的人来说都是非常轻松和有益的。可是对抑郁症患者来说,简单的社交活动却可能耗尽他们全部的心理能量,每次外出都可能令他们筋疲力尽。当一个人的心理屏障薄弱时,就需要物理屏障来补足。待在熟悉的室内环境里,能给抑郁症患者带来必要的安全感。因此,在他们主动走出房门前,我们最好尊重他们的决定。

关于如何与抑郁症患者相处,泉谷给出的第三点建议是:不要对他们说“不可以逃避”。在为抑郁症患者提供咨询时,泉谷经常被问到这个问题:“我是在逃避吗?”泉谷发现,无论是给出肯定或否定的回答,都不利于患者的康复。这是因为,无论你告诉患者“你确实在逃避”或者“你并没有在逃避”,“逃避”都是一个默认的坏词,会在无形中提醒患者,有一种应然的正确的生活等待着你去过,而你现在却处在一种掉线的状态,并没有进入那样的生活。正确的做法是什么呢?泉谷会引导患者认识到,并不存在逃避,他只是在“避害”。趋利避害,这是生物的本能。人们在火灾中逃生,并不会认为自己在逃避,那只是一种珍爱生命的正常反应。同样的道理,抑郁症患者的身心难以承受他长期以来的生活方式,他因而暂时逃脱出来,接受一段精神的疗养,这是此时的他能做出的最积极、最理智的决定。

不要鼓励,不要劝他出门,也不要对他说“不可以逃避”,这是泉谷就如何与抑郁症患者相处给出的三点提醒。接下来,他还对陷入抑郁的朋友提出了几条建议,同样是非常实用的经验之谈,也可能会令你有点意外。

泉谷的第一条建议是:坚持“昼夜颠倒”。请注意,这不是要那些作息规律的抑郁症患者非得把作息颠倒过来,而是建议那些因为陷入抑郁而昼夜颠倒的朋友不必刻意改变作息。泉谷的患者中有一位在居家休养时申请了很大剂量的安眠药。问他是什么原因,他解释说,因为自己夜里总是睡不着觉,白天也没什么精神,长期这样下去,他就没法重返职场了。可是用安眠药来强行纠正作息,效果也并不理想。泉谷解释说,昼夜颠倒其实是抑郁症患者中常见的现象,也可以视其为一种心理保护的机制。当抑郁症患者处于居家疗养的阶段,白天醒来时很容易感到外面的世界正在忙碌地运转,进而强化自己与社会脱节的感受。这种感受会引发不安和自责,延缓患者的康复。与其在白天遭受失能感的困扰,不如在宁静的夜里不受打扰地独处。等到患者的心理能量恢复过来,调整作息也不会是什么难事。

泉谷的第二条建议是:坚持“虎头蛇尾”,也就是放弃坚持做完一件事情的执念。凡事都要持之以恒才能拿到结果,这是我们从小就从父母老师的口中听到的道理。可是在泉谷看来,这种崇尚坚持的理念有时会让我们忘记行动的初衷,甚至彻底无视一件事情的意义,只是机械地完成他人交付的任务。很多抑郁症患者就是在这种无谓的坚持中耗尽了心力,也丧失了自主的对于世界的感受和判断。要想恢复身心的活力,我们首先需要破除对这种盲目坚持的崇拜。遵循内心的感受,在想要停下来的地方停下来,这种松弛的态度在抑郁症患者的康复中是十分必要的。

接下来,泉谷还建议患者放下早日复工的念头。泉谷见过许多这样的患者,迫于经济压力或是对自我的要求,刚开始居家疗养就想着复工。他们会告诉医生,自己已经感觉好多了,只要能回去上班,回归从前的生活,抑郁的感受就会彻底消失。可是从实际情况来看,他们的这种乐观的预想往往会落空。一旦回归职场,他们的抑郁症不久就会复发,只能再次回家休养。有些患者甚至在居家和复工之间反复摇摆了好多次,搞得身心俱疲。

为什么不要急于回归从前的生活呢?泉谷在书中提出了一个很有意思的看法,他说,抑郁症和感冒是不同的,感冒的治愈是回归到生病前的状态,而抑郁症的治愈一定是从旧有的生活里摆脱出来,在经过一番自我审视后,进入一种全新的生活。如果说,像感冒这种身体上的疾病的疗愈过程是一个平面上回归原点的圆圈,那抑郁症这种精神疾病的疗愈就是一个在三维世界里上升的螺旋。在抑郁症患者从前的生活里,他的头脑为了塑造“应有的自己”,只能不断催逼内心和身体服从高压的命令,正是这种长期的自我压榨导致了头脑与身心的隔阂。而要想彻底避免再次陷入这种状况,抑郁症患者不只要让身心得到充分的休息,更需要创造性地改变生活方式,让自己的头脑在下一段生活里不至于过度紧张,从而保持头脑与身心间通道的开放。抑郁不只是一种生理和心理上的失控,它更是一种生活选择的后果,是提醒我们重建健康合理的生活的信号。只有倾听这种信号,尊重身心的感受,才能从根本上免于抑郁的困扰。

好,到这里,泉谷闲示的这本《抑郁的力量》我就和你分享得差不多了。我们来做个简短的总结:

泉谷闲示是日本知名的精神心理医师。他基于数十年的临床经验,总结出了一套有关抑郁症的简明、实用的理论。在他看来,一个人可以大体上分为头脑、内心和身体三个部分,其中,头脑负责理性的分析和决策,内心指代我们的情绪和欲望,而身体拥有基本的直觉反应。抑郁症的本质,就是头脑过度专制引起了内心和身体的罢工。头脑关注的是“应有的自己”,它总是为未来担忧,以社会的价值为标准,试图让我们活出期待被他人看到的样子。而内心和身体则组成了“实际的自己”,需要极其费力才能勉强达到头脑绘制的自我形象。基于这套理论,我们在与抑郁症患者相处时不应对他们给予鼓励,也不要劝他们外出,或是告诉他们不要逃避,重要的是理解和尊重他们的选择,给他们留出充分的时间和不受打扰的空间。陷入抑郁的朋友则可以尝试暂时放弃控制生活的执念,接受昼夜颠倒的作息,不必坚持做完任何事情,或是急于回归从前的生活。抑郁是一种并不轻松的经历,但它也可以是一段富有意义的旅程,暂时的停歇和休整,是为了步履轻快地再次上路。

希望这本书能够帮助你更多地了解抑郁症和抑郁情绪,也更关注自己和身边人的身心健康。

以上就是本期听书的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。在得到电子书,你就可以找到这本书的完整电子版,非常推荐你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.按照泉谷闲示的“头脑-内心-身体”模型,抑郁症的本质是头脑过度专制引起了内心和身体的罢工。

2.在与抑郁症患者相处时,我们不应对他们给予鼓励,也不要劝他们外出,或是告诉他们不要逃避。

3.陷入抑郁的朋友可以尝试暂时放弃控制生活的执念,接受昼夜颠倒的作息,不必坚持做完任何事情,或是急于回归从前的生活。