《成为我自己》 午未解读

《成为我自己》| 午未解读

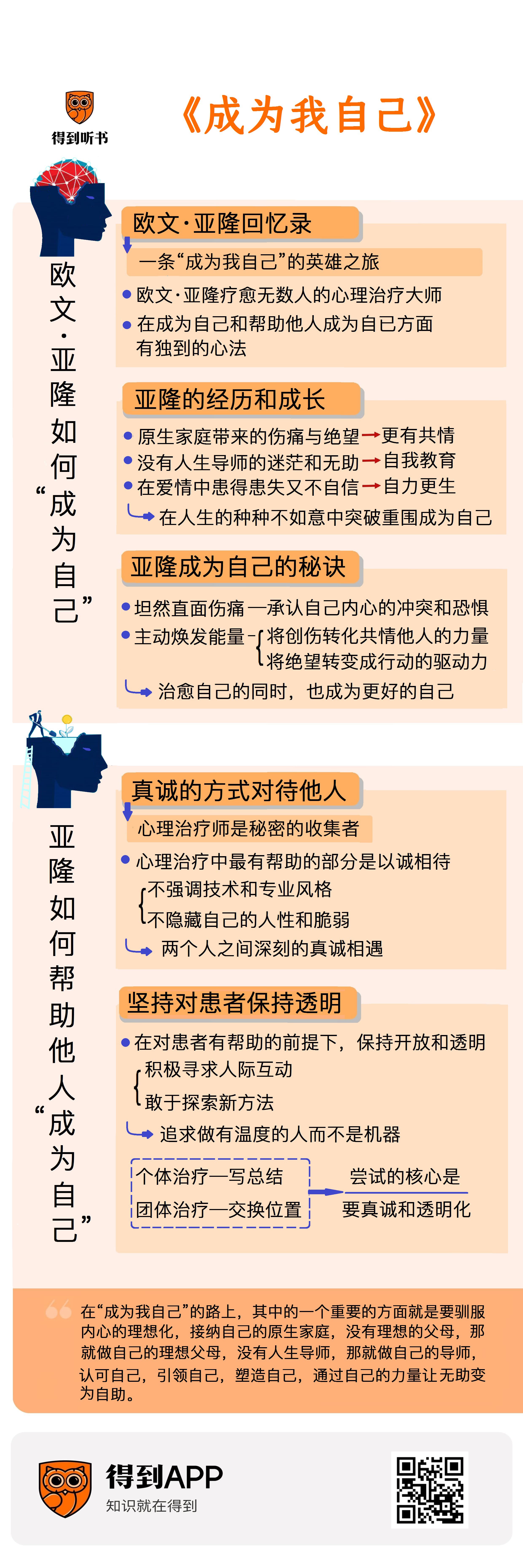

你好,欢迎每天听本书。今天我要为你解读的这本书,叫《成为我自己》,副标题是《欧文·亚隆回忆录》。

“成为我自己”是每个人生命中的重要课题,甚至可以说,人们终其一生寻找的生命意义,其实就是成为自己。无数的哲学家、心理学家都深入探讨过这个话题,比如苏格拉底、尼采、笛卡尔、弗洛伊德、荣格等等,当然还有今天这本书的作者欧文·亚隆。

从某种程度上来说,“成为我自己”这个话题由欧文·亚隆来说是特别合适和贴切的,为什么这么说呢?首先,欧文·亚隆是当世仅存的国际精神医学大师、美国团体心理治疗大师和存在主义治疗大师,他与维克多·弗兰克尔和罗洛·梅并称存在主义治疗三大代表人物,2007年的时候还被推选为美国第4届“最具影响力的心理学家”之一。这样一位疗愈了无数人的心理治疗大师,他在成为自己和帮助他人成为自己上面一定是有一些独到的心法是值得我们学习的。其次,欧文·亚隆还是一名非常优秀的作家,不仅出版过像《团体心理治疗》《存在主义心理治疗》等启发无数专业人士的经典教科书,还创作过像《当尼采哭泣》《诊疗椅上的谎言》等深受普通读者喜爱的心理学小说。因此,我们能够有机会直接从他的文字中去获取那些值得我们关注的内容。

今天这本回忆录是欧文·亚隆在85岁高龄时写下的,里面记录了亚隆人生中印象深刻的40段故事。这些故事不仅是一段段珍贵的回忆,更是一段“成为我自己”的英雄之旅。像大多数人一样,亚隆这趟成为自己的旅程并不顺利。比如,你会发现虽然他擅长治愈别人,帮助了无数人解开心灵的枷锁,但他也有自己无法解开的枷锁和无法治愈的创伤,而正是因为这种伤痛和不完美,才让他能更好地与患者共情。再比如,他也经历过迷惘与绝望,但他依靠自己的力量,从无助走向自助,最终找到了人生的方向。所以,与其说这是一本回忆录,不如说这是一本可以疗愈自我,解答人生困惑的自助书籍。

接下来,我将分为两部分为你解读这本书,带着你领略这位老人在岁月长河中曾经历过的悔恨、无助与恐惧,以及他如何从人生的尘埃中绽放出意义的花朵。在第一部分,我们来讲讲亚隆“成为自己”的这段旅程,看看他如何在绝望中突变,唤醒自己,以及如何从无助走向自助,成为服务无数人的疗愈大师,其中有哪些值得我们反思和借鉴的。第二部分,我们换个角度,重点说说亚隆是如何帮助他人“成为自己”的,比如他的心理治疗理念是什么,他是如何做心理治疗的,其中又有哪些值得专业心理学从业者学习的地方。

好,正式进入第一部分,咱们来看看亚隆在“成为自己”的这段旅程中遇到的挑战和带给我们的启发。

人们很容易对美好的事情保持开放,但是对于痛苦的事情,很多时候人们会选择沉默或回避,因为直面伤疤并不容易,而把伤疤展露给其他人更是一件需要勇气的事情。你可能想象不到,像亚隆这样的心理学大师,一生中治愈了无数人内心的创伤,帮助了无数个家庭重归于好,但他内心中却始终有一个地方无法得到治愈,那就是他和母亲的关系。亚隆在回忆录中坦言,他与母亲的关系是他一辈子的伤痛。

在亚隆的记忆里母亲是一个不太好相处的人,她虚荣、一意孤行、爱管闲事、疑心、满怀敌意、抱持强烈的偏见。她很少表达快乐和积极的想法,几乎从来没有对任何人说过一句好话。每当心烦意乱的时候,她就会认为如果发生了什么坏事,一定有谁做错了什么,而那个人就是亚隆。

亚隆14岁那年,一天半夜父亲突然胸部剧烈疼痛,随时都有生命危险,他和母亲两个人都很紧张,但是母亲没有安慰亚隆,反而将自己的恐惧与无助转嫁给了他。母亲用尖锐刺耳的嗓音吼出了让亚隆至今都耿耿于怀的话:“你杀了他,你杀了他。”这句话对一个青春期的孩子来说冲击力是十分强大的,母亲的表现让亚隆觉得是自己平日里的任性和不敬,杀死了父亲。他蜷成一团,想要吼回去,可是恐惧和愤怒让他动弹不得。

所幸,家庭医生曼彻斯特及时赶到,父亲并无大碍。曼彻斯特医生把他的听诊器放在亚隆父亲胸口,然后一边让亚隆听一边说:“听,小伙子,它在扑通扑通跳着呢,就像一座时钟一样有力而且规律。不用担心,他会好起来的。”很多时候生命中的改变就发生在一个人最绝望的时候,在绝望中只需要一点光亮就能唤醒一个人内心的力量,对于亚隆来说这个契机就是这份及时的、暖人的安慰。就在那个时刻,他决定要像曼彻斯特医生一样,成为一名医生,将这样温暖的安慰传递给更多的人。

但就在同一时刻,亚隆还做了另一个决定,就是从此对母亲关上心门。接下来的两三年里亚隆几乎没和母亲说过一句话,他用这样的方式保护自己,避免再次受到伤害。可是这扇心门真的关得住吗?看似对母亲满不在乎的亚隆,其实一生都在渴求母亲的肯定。

在母亲去世十年后的某一天,亚隆躺在病床上做了一个梦,梦里他来到了一个游乐园,径直向前走着,走过了雪糕摊、云霄飞车、摩天轮,最后在鬼屋的长队前停住了脚步。坐上缆车后,他在人群中看到了自己的母亲。这时缆车已经启动,向前移动着,而亚隆却使劲地向后靠,挥舞双臂,拼命喊叫“妈妈!我表现得怎么样?妈妈?我表现得怎么样?”这个梦让亚隆感到非常吃惊,他没有想到当他在梦中走向象征着死亡的鬼屋时,仍然在寻找存在的证明。这个证明不是来自他的妻子、他的孩子、他的朋友,而是来自他非常不喜欢的母亲。

亚隆知道母亲一直生活在重男轻女的家庭中,没有人给过母亲肯定和赞许,即使母亲坐四个小时的火车,为外祖母带去亲自烘焙的糕点,外祖母也从没有感谢过她,家里的热情都给到了那个只会带一瓶七喜饮料的舅舅。而作为母亲唯一的儿子,亚隆也完全不欣赏她和同情她,亚隆经常问自己:我为什么不同情她?我为什么不能对她说一些安慰的话?这些再简单不过的举动,对母亲来说可能意义重大,他们的关系可能就此缓和,可他却从未做过。

对于那些与我们有未了之事的人,遗憾会随着死亡被冻结在时间里。亚隆在回忆录中就提到他与母亲的关系是他的遗憾,他为自己苛求母亲而感到羞愧和内疚。不过心理学家弗洛伊德曾说过,“梦是愿望的达成”,很多时候我们的遗憾会在梦中表达出来,并有一个完满的结尾。在上面那个梦的结尾,亚隆深深地吸了口气,说出这几个字:“谢谢你,妈,谢谢你”,可能是这辈子第一次,亚隆拉住了母亲的手,他感觉这双手柔软又温暖。

显然,亚隆对母亲的感情是极其复杂的,即使他从未亲自对母亲表达过理解和感激,但他在回忆录中各个隐秘角落都暗藏着他对母亲的爱。比如,他经常会怀念母亲做的饭菜,直到今天,他还常常用母亲用过的铝锅来做母亲曾经为他做过的食物。再比如,他的家中一直保留着一张红色的桌子,即便已经和如今的家庭风格格格不入,但他始终不愿意丢弃,因为那是母亲当年买下的。如果仔细寻找,这样的细节书中还有很多。

亚隆是否真的和母亲和解了我们不得而知,不过亚隆将自己的伤痛赤裸裸展现出来并进行反思的真诚和勇气令人钦佩。也许他没能从与母亲的关系中得到治愈,没能挣脱自己的心灵枷锁,但也许正是这份心灵创伤让他未来对心理患者的伤痛更有共情,感同身受,自己没有治愈,却治愈了很多人。

如果说亚隆和母亲的关系唤起了很多人的回忆,那么接下来亚隆的这段故事,我想也会有很多人感同身受。没错,像大多数满怀理想、渴望遇到伯乐、遇到贵人的年轻人一样,亚隆在青年时期也渴望拥有一位人生导师。在一次访谈中亚隆提到,现在的他获得了很多荣耀和掌声,这让他有一种非常自豪的感觉,他是他自己的创造者,他是他自己的导师,这给了他很大的满足。但另一方面,他也总是很悲伤,他仍然有一种渴望,渴望早年有一位导师能够引导他,带他一路走下去。

很多人一开始都曾把父母看作是人生导师,渴望有一个“理想化的父母”,他们受过良好的教育、知书达理、待人接物游刃有余,最好还能家财万贯。如果有这样理想化的父母,或许我们就会摆脱平庸,走向人生的巅峰,亚隆也是,只不过这个期待可能永远也不会实现。

亚隆的父母是在第一次世界大战后不久由俄罗斯迁来美国的犹太移民,不识多少字,也没读过多少书,他们在美国华盛顿特区的一个低收入社区开了一家杂货店。这里的街道上充斥着暴力、偷窃、种族冲突,每天早上5点他们就会去批发市场购买商品,直到晚上10点才关门,只有星期天不用工作。为了温饱,亚隆的父母已经耗尽了全部的力气,根本没有多余的精力继续接受教育,更不用提给亚隆当人生导师了。

亚隆并不喜欢这个家,甚至觉得有一点羞耻。他无数次地幻想能有一位穿西装革履的男士,走进父亲那狭窄、简陋的杂货店,然后宣称他是一位出色的学生,只要他接受好的教育,将来就能够为社会作出杰出的贡献。而这位男士来的目的就是想要给亚隆带去更好的私立学校的机会,并帮助他获得奖学金,但这终究是一场梦,从来都没有发生。家庭中没能得到来自父母的指引,在家庭外似乎也没有人生导师,在整个童年和青少年时期,他从未遇到过鼓励他的老师,亚隆陷入了无助的境地。

不过,亚隆很喜欢看书,每个星期六都会在图书馆待几个小时,图书馆成了亚隆的第二个家。有一次当亚隆在图书馆围着书架转的时候,一个想法击中了他,他决定每周读一本自传,从姓氏“A”打头的人开始,然后顺着字母表一直往下读。或许只是一时兴起,但更可能的是在内心深处亚隆把一本本自传当做了一个个人生的导师,想要从中获得指导和启发。在回忆这段经历时,亚隆写道:“现在回过头来看,我心疼那个孤独、惶恐,但是意志坚定的小男孩,并且惊叹他设法通过自我教育找到了自己的人生道路,尽管很偶然,没有鼓励、榜样或者指导。”

我想,在“成为我自己”的路上,其中一个重要的方面就是要驯服内心的理想化,去接纳自己的原生家庭。没有理想的父母,那就做自己的理想父母;没有人生导师,那就做自己的导师,认可自己,引领自己,塑造自己,通过自己的力量让无助变为自助。

话说回来,亚隆并不是真的一个人生导师都没有,在晚年写这本回忆录重新认识自己的时候,亚隆突然意识到他的确是有一位导师的。这个导师不仅激励了他的雄心,还提供了优雅、大方和致力于精神生活的榜样,这个人就是他的妻子玛丽莲。

上高中的时候,有一天亚隆被朋友拽着参加了一个社交聚会。他本来不想去的,因为他有点社交回避,但是他的小伙伴,抓住他的胳膊,带着他躲避人群从不起眼的窗户爬进了聚会的房间。就是在这个聚会上,亚隆遇到了玛丽莲并且一见钟情,亚隆形容见到玛丽莲的感觉就像一枚被磁铁吸住的钉子一样,他立刻有了一个感觉,或者说是一份确信,这个女孩会在他的生命中起到重要的作用。果然如亚隆所确信的那样,从15岁开始玛丽莲就一直陪伴在他的身边。而从结婚到现在和玛丽莲生活的60多年中,亚隆几乎没有哪天不为他拥有这样一位非凡的人生伴侣而感到无比的幸运。

玛丽莲的确是个非凡的女性,不仅因为她是一位贤惠的妻子、是辛苦养育4个孩子的母亲,更因为她在自己专业领域上获得的成就完全可以和亚隆比肩。玛丽莲先后获得了哈佛大学的硕士学位和哥伦比亚大学的博士学位,之后在斯坦福大学性别研究中心当研究员,同时她还是知名的女性主义史学家,著有多部作品,不仅如此,玛丽莲1991年还获得了法国学术教育最高荣誉“学术界棕榈叶勋章”。

面对这样优秀的伴侣,除了感到幸运,也会感到不安。亚隆在回忆这段甜蜜的日子的时候也袒露出了年轻时曾有过得到内心脆弱、焦灼和不安。他写道:“内心深处,我从来都不放松,从不自信,并且感觉没有归属感,没有其他人那么有价值,或者值得过上好的生活。”

在亚隆年轻的时候有一个很流行的笑话,是说一个犹太男性有两个选择,要么当医生,要么当个失败者。亚隆自然是要当医生的,从14岁遇到曼彻斯特医生开始,他就已经下定决心要当医生了。可是,要上医学院并不容易,通常,在通过四年大学学习拿到学士学位之后,才能上医学院,而且对亚隆来说更困难的是,医学院是按照严格的5%的比例来录取犹太学生的,因此竞争非常激烈。

亚隆为此勤奋学习、背书、在实验室做实验、整晚熬夜以准备考试,一周学习七天,不敢放松,有时焦虑到失眠,甚至手指甲咬到肉都露出来了。他这么努力,一方面是为了他的理想,还有一个重要原因就是玛丽莲。他有危机感,他怕玛丽莲遇到能给她提供更多东西的男人,他想考上医学院向玛丽莲证明他将会是一个值得托付终身的人。即便后来玛丽莲已经嫁给了他,他也依旧有过患得患失的感觉。

这或许和亚隆的家庭以及成长经历有关,他希望获得人生导师,其实也是想获得一份安全和依靠。他曾经对一个和他有相似经历的患者说“自力更生是骄傲自豪的来源,但是它也会导致一种没有根基的感觉……像是长在沼泽地里的野百合,花儿虽美但是根基不牢”,亚隆能如此准确地共情对方,可能是因为这也是他自己的心声。

咱们前面提到亚隆的那些伤痛,那些让他惊醒的梦,以及很久以来都没能摆脱的自卑和自我怀疑,像这样内心活动的袒露在这本回忆录中比比皆是,但有一点值得我们注意,就是这一切都没有影响他成为一位大师。对照他的人生,似乎能让我们更加有勇气地去面对生活,让我们知道即使带着创伤,依旧可以成为更好的自己,而做到这一点的诀窍就是坦然接受它的同时,也别忘了要不断地反思和做出努力的行动。

好,说完了亚隆本人“成为自己”的这段旅程。接下来,我们说说他是如何帮助别人“成为自己”的。

1955年春天,也就是在亚隆上医学院的第三年,他开始了在精神科的实习。他的第一位患者穆里尔是一名女同性恋,当时的他并不知道这意味着什么,但是他并没有因为自己的身份而假装知道一切,而是承认了他对这方面的无知,坦诚地告诉穆里尔他不知道这个词是什么意思,并且希望对方能具体地说一说她的生活是什么样子,他会尽他所能地提供帮助。他像谈论任何一段人际关系一样,不带偏见地谈论着穆里尔与她爱人所遇到的问题。

亚隆后来知道,他是第一个听穆里尔倾诉这些真实故事的男性,而正是他的诚实让穆里尔可以继续在治疗中保持坦诚,并获得不错的治疗效果。这对于亚隆的意义重大,因为从那时候亚隆就想也许他可以在这个领域提供某些特殊的东西。

但那个特殊的东西是什么对当时的亚隆来说还不够清晰,还需要继续探索。在那个时代,精神科住院实习医生做个人分析是很常见,甚至是必需的,因此亚隆也不例外,他找了一位精神分析师为自己进行分析。可是亚隆逐渐感到精神分析对他来说并不管用,他觉得对方似乎在隐藏真实的自我,很少通过话语或者面部表情展现自己,只是不断地在提供解释,在扮演一个冷冰冰的空白屏幕,而他需要的则是一个更加有互动性的人,也就是这时亚隆对心理治疗有了更深一层的理解和感悟。

亚隆认为,心理治疗师这份职业的特殊性在于,他们是秘密的收集者,每个患者或多或少都会在治疗中分享那些从未和任何人说过的秘密。正是这些秘密让治疗师看到了人生境遇的后台,看到了人类状况的真实性和悲剧性,被赋予这样的秘密,是极少数人的特权。

而作为治疗师该如何回应患者们的这份坦诚和他们的秘密呢?亚隆认为,心理治疗中最有帮助的部分不是理性的洞察,不是解释,不是宣泄,相反,而是两个人之间深刻的真诚相遇。以诚相待,不千篇一律、不掩饰、不炫示、不要不懂装懂、不否认自己也会被存在的困境困扰、不躲在角色后面,最后,不隐藏自己的人性和脆弱。总之,在对患者有帮助的前提下,尽可能地对患者保持开放和透明,做一个有温度的人,而不是冷冰冰的机器人。的确,无论是个体治疗还是团体治疗,他都是这么做的。

比如,20世纪60年代末亚隆有一个患者,叫金妮。她是一位富于创作才华的作家,却患上了写作障碍,更糟糕的是她负担不起治疗费用。为此亚隆决定在治疗上尝试一种不同寻常的实验,他和金妮做了一个约定,就是他可以不收费,但条件是金妮每一次会谈后都需要写一个总结,描述在见面时她没有用言语表达的感受和想法。亚隆也会做同样的事情,他通过这种无所保留的笔记,公开他在治疗时段里所体验的一切。互相写好后他们会把总结放在一个信封里,每过几个月,他们就会互相阅读对方的总结笔记。

这个举动得到了意想不到的收获,而且非常具有启发性。每阅读一次彼此的总结,他们的治疗就更深入、更充实一点。这种做法类似于“罗生门”的体验,就是虽然他们彼此一起度过了同一段时间,但每个人的体验和记忆的重点是完全不同的,比如,亚隆在这段时间最看重的是某几次精妙的解释,但金妮却完全没有注意。相反,金妮真正看重的,却是那些极其细微举动,像是亚隆对她的容貌表达的溢美之词,对她愤世嫉俗的话发出的轻笑等最日常的人际互动。这种尝试不仅给治疗师提供了理解患者的全新角度,也给患者提供了觉察自己的机会。后来他们还共同把总结编写成了《日益亲近》这本书,这也是亚隆从写研究型的文章,到为普通大众写心理治疗方面书籍的转折点。

上面说的这个例子是个体治疗,但是我们知道亚隆也是一个非常厉害的团体治疗大师。同个体治疗一样,亚隆的团体治疗并不强调技术和专业风格,而是用更加人性、更加透明的方式关注人际互动的体验。

比如,他写总结的这一方法也沿用到了团体治疗当中。这次亚隆面对的不是一个人,而是一群人。他会在总结中写出每次团体治疗中的主要问题,还有每位成员的发言和行为,以及自己的所作所为,比如有哪些是想说但是没有说的话,哪些是说了但是后悔说了的话,并且每一句话后面,他都加上了原因。下一次团体会面的时候,他会将总结发给所有的成员进行讨论。这个方法非常管用,团体成员会指出亚隆哪些地方理解得不对,或者哪些地方还有遗漏,成员之间以及他们和亚隆之间的互动一次比一次积极和活跃。

再比如,在斯坦福大学任教的时候,亚隆主持过一个大型的团体治疗项目,所有驻院实习医师在第一年里,都要作为观察员观摩他带领的团体治疗,进行学习。这些观察员会在观察室通过一面单向镜观察团体治疗的整个过程。这一设置让参与团体治疗的成员感到紧张和不安,即便是亚隆安慰他们,说观察员和专业治疗师一样遵守同样的保密原则,可他们依旧很排斥。

怎么办呢?亚隆再一次做出了大胆的尝试,他要求团体成员和观察员在最后的20分钟交换位置,也就是说让团体成员进入观察室,观看他和观察员对于这次团体治疗的讨论。这是前所未有的尝试,但是很奏效。

团体治疗的成员带着强烈的兴趣倾听亚隆和其他观察员对他们的评论,然后亚隆又附加了额外的20分钟,让观察员回到观察室,团体成员回到团体室,然后他和团体成员再一起讨论他们刚刚观察到的一切。虽然这耗费了很多时间,但是这种使治疗过程以及治疗师的内在体验完全透明化的做法,使本来让成员感到烦扰的观察程序变成了对他们有价值的活动,这其实是大幅度增加了治疗团体效果和教学的效率的。

亚隆这些冒险的尝试,其背后的核心都是要真诚和透明化,以自己的真实状态去接近患者,只要这是有利于治疗的。这样的坚持也让他以出人意料的方式找到了种种崭新的治疗之路,比如他对精神分析的反思,以及存在主义心理治疗和人际关系取向的团体治疗方法的开创。当然这也启发了他很多作品的诞生,例如,在《给心理治疗师的礼物》这本给年轻治疗师的珍贵备忘录中,他反复强调真诚的重要性,努力为精神痛苦保留一种人性和人道的治疗途径。还有,在《诊疗椅上的谎言》这部充满曲折情节和意外的小说中,亚隆也一直在向读者证实,即使在最恶劣的环境下,治疗师的真诚最终也是有救赎意义的。

好,这本《成为我自己》就为你介绍到这里,咱们简单总结一下。

在第一部分,我们回顾了亚隆的成长经历,看到作为心理学大师的亚隆,曾经也经历过原生家庭带来的伤痛与绝望,也会为了没有人生导师而感到迷茫和无助,也曾在爱情中患得患失和不自信。而他之所以能在人生中的种种不如意中突破重围,成为心理学大师,成为自己,秘诀就在于,他能够坦然地直面这些伤痛,不回避、不遮掩,承认自己内心的冲突和恐惧。更重要的是,他还能够主动焕发出内心的能量,将创伤转化成对他人共情的力量,将绝望与无助转变成行动改变的驱动力,治愈自己的同时,也成为更好的自己。

在第二部分,我们把视角转换到了亚隆如何帮助更多的人成为自己这个层面上。像对待自己一样,亚隆也以真诚的方式对待他的患者。他不强调技术和专业风格,而是始终坚持对患者保持开放和透明,不千篇一律、不炫示、不隐藏自己的人性和脆弱,这让他成了积极寻求人际互动,敢于探索新方法且有温度的治疗师,而不是冷冰冰的机器人。通过这样的方式帮助患者觉察自我,踏上成为自己的探寻之路。

2016年亚隆写这本回忆录的时候85岁,如今他已经90多岁了,可他依然没有停止工作,从疗愈自己、成为自己再到疗愈他人,帮助他人成为自己,亚隆的人生感悟和智慧像石头激起的“涟漪”一样源源不断地滋养着那些对探索和疗愈心灵怀抱兴趣的人。如果此刻你感觉找不到生命的意义,陷入了人生迷茫的沼泽,不如翻开这本书,跟随亚隆一起重新找回生命的力量,探寻“成为你自己”的良方。

好,以上就是今天的全部内容,点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。这本书的全版电子书,已经附在文稿末尾,欢迎你去读一读。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。

恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

在“成为我自己”的路上,其中一个重要的方面就是要驯服内心的理想化,去接纳自己的原生家庭。没有理想的父母,那就做自己的理想父母;没有人生导师,那就做自己的导师,认可自己,引领自己,塑造自己,通过自己的力量让无助变为自助。

-

亚隆认为,心理治疗中最有帮助的部分不是理性的洞察,不是解释,不是宣泄,相反,而是两个人之间深刻的真诚相遇。以诚相待,不千篇一律、不掩饰、不炫示、不要不懂装懂、不否认自己也会被存在的困境困扰、不躲在角色后面,最后,不隐藏自己的人性和脆弱。