《心情词典》 张凯解读

《心情词典》| 张凯解读

关于作者

蒂凡尼·瓦特·史密斯,英国的女性戏剧导演、艺术家,在伦敦大学情绪史研究中心专门从事情绪传染的研究工作。

关于本书

作者采用了旁敲侧击的描写手法,用大量的生活场景来描述150多种情绪。本书的目的是为了更好的识别、管理情绪。

核心内容

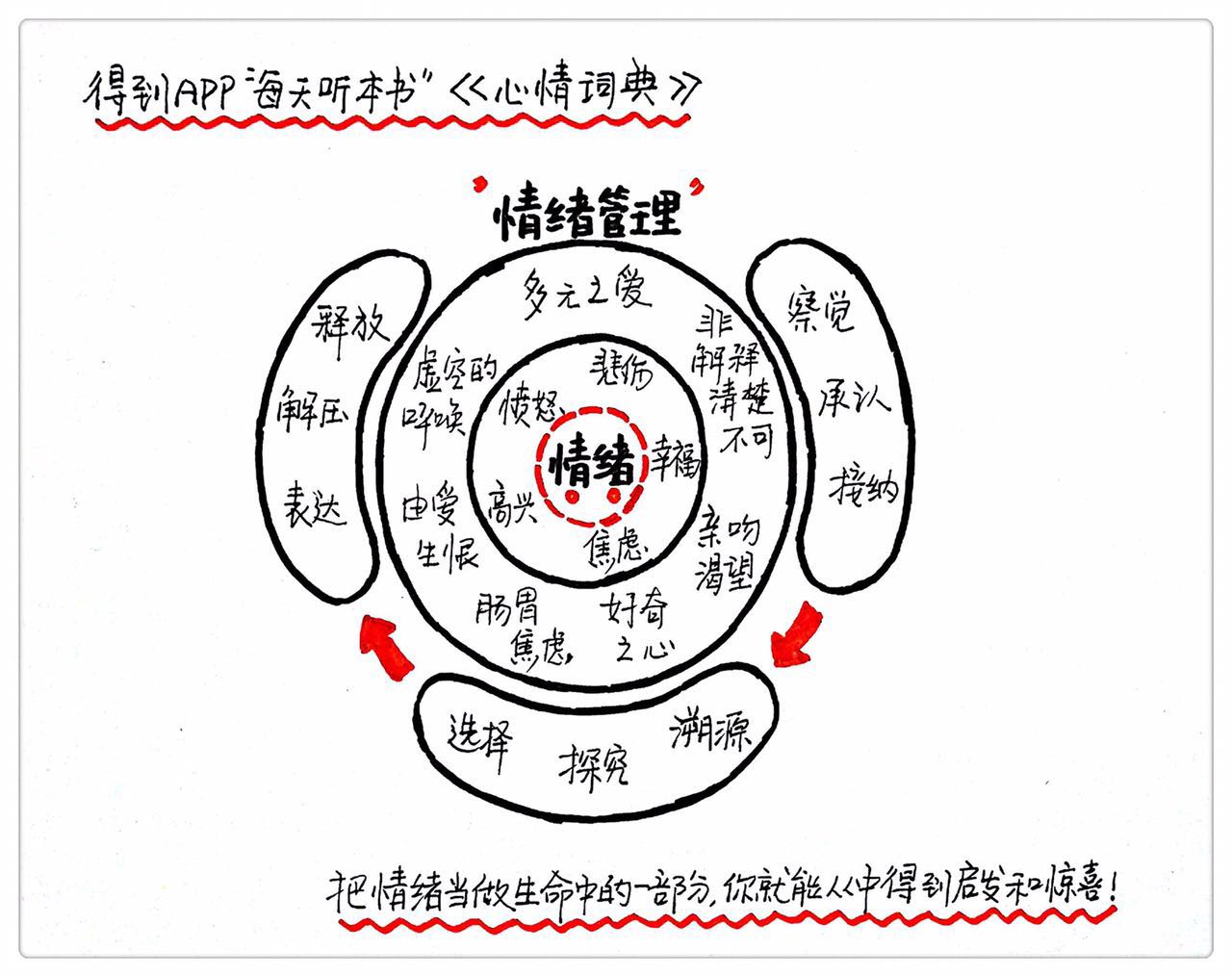

情绪管理总共分为三步:第一步,察觉自己的情绪;第二步,知道情绪是从哪来的;第三步,恰当地表达情绪。

你好,欢迎每天听本书。今天说一本比较特殊的书,名字叫《心情词典》,这本书特殊在哪呢?其他的书基本上都是在讲概念,讲方法,或是在讲故事,而这些东西在这本书中统统没有,那它讲了些啥?就像字典一样,它是一本关于情绪描述的词典,一个小节描述一种情绪,把我们平时常见或是不常见的各种情绪都一一描述了一遍。

说实话,在看这本书之前,我还自认为自己的表达能力不错,对情绪的种类还是比较了解的,至少可以清楚地描述和分辨出各种常见情绪的差异,但是看完这本书把我震撼到了,就像一个直男遇到了一个情圣一样,真是感觉到自己语言的干瘪和乏力。万万没有想到,情绪的种类可以被划分得这么细。对情绪的理解,我们以为只有高兴、愤怒、焦虑、厌倦等等这些又明显又简单又常见的情绪,可是在这本《心情辞典》中,作者提到了很多奇怪的情绪名字。比如什么是由爱生恨、什么是非解释清楚不可、什么是虚空的呼唤、什么是亲吻渴望、什么是肠胃焦虑、什么是多元之爱等等。光看这些名字都觉得特别有趣,这些词存在于我们的生活和思维中,却不存在于我们的日常词典中,它们并不被我们用于自己的情绪表达,但却是生活的一部分。

这位作者的写作方式也很有意思。她对心情的描述方式不像维基百科那么学术,她是用散文的笔法写的,读起来感觉条理不是很清楚,很随性,感觉是想到哪说到哪,但是最后又总能把某一种情绪的特征描述得很形象。比如描写厌倦的感觉,作者是这么描写的,她写道:“厌倦是拿起一本书再丢掉。打个哈欠,眼神空洞,一副懒散的样子。从一个房间走到另一个房间,想找点乐子,但对什么都不感兴趣。”比如描写好奇,她写道:“好奇是一种抓心挠肝的发现欲,就好像你忍不住想瞄一眼别人摊开的日记本,就好像你总想听清楚公交车上自己身后的人在低声争论些什么。”再比如描写妄想,她写道:“妄想的感觉是一走进房间,就觉得整个房间都安静下来了。在车站等车时,总感觉身边的同学在笑话你。自己收到的信总好像被别人拆开过,手机好像总被别人翻弄过。时不时会觉得心跳急促,手心出汗,身边好像总有人要伤害自己一样。”

你看,作者是用大量的生活场景来描述各种感觉的。那为啥作者要用这样的写作手法来描述情绪呢?

一方面是因为作者本身就是个艺术家,她习惯性地用艺术的手段表达想法。这本书的作者叫蒂凡尼·瓦特·史密斯,是一位英国的女性戏剧导演。她在伦敦大学情绪史研究中心专门从事情绪传染的研究工作,她创作的戏剧节目曾经在伦敦奥运会上演出,在英国算是一个著名的艺术家。我们都知道戏剧本身就是一门关于情绪表达的艺术,好的戏剧表演一定是能把演员内心种种微妙的情绪都表达得淋漓尽致的,所以艺术家的写作手法就和一般人不一样,我们习惯就好。

另一方面的原因是,情绪这个东西确实是很难描述清楚的,我们平时能感知到的、最常见的、能准确描述的情绪大概就那么几种,比如高兴、难过、沮丧、害怕、焦虑,要是让你准确描述某一种可能还可以,但要是区分出它们的区别,你可能就会觉得比较难了,比如焦虑和害怕有啥区别?高兴和喜悦有啥区别?嫉妒和羡慕有啥区别?难过和沮丧又有啥区别?你看,情绪其实非常的微妙,如果你真正想用语言来描述情绪的时候,你会明显感觉到语言的匮乏和苍白无力。我们平时能比较准确描述清楚的情绪大概就那么几种,但是作者给我们列出了150多种情绪,每种情绪都有自己的特点,表现出的心境和感觉都完全不一样,这时候要把它们全都说清楚可就不容易了。所以,作者采用了旁敲侧击的描写手法。

啥叫旁敲侧击式的手法呢?就是用大量和它相关的事情来描述。它有点像用大数据的关联性来证明一件事,比如“我永远没有办法拿出直接的证据,证明吸烟导致肺癌”这件事,因为不管怎么找,就是有一些人每天吸烟也活到了80多岁,如果想找到“吸烟导致肺癌”这种直接的因果关系会非常难,但是我通过无数的例子来表达,大多数吸烟的人都患有肺癌,这样的例子如果足够多,我能找到它们之间的关联性,也能证明吸烟确实有害健康这件事。所以在这本书中,作者就用了这样寻找关联性的手法来描述每一种情绪的特点,读起来特别有意思。

那你可能会问了,看这么一本描述心情的书有啥用呢?这不就跟星座一样,不断在说你是不是这样,你是不是那样,看这样的书有啥好处呢?好处当然有了,它可以帮助我们提高情商。关于情商的重要性我们就不再赘述了,很多人都希望自己有高情商,那啥是情商呢?通常我们认为,情商是说一个人说话机智,总能用恰当的话术来化解一些尴尬局面。其实,这不算是情商的范畴,算是智商的范畴,因为它靠的还是语言表达这样的逻辑能力。

那情商是什么呢?其实就是一个人能观测到自己的情绪,描述自己的情绪并且能控制自己情绪的能力。情商低的人有啥表现呢? 表现就是不能识别情绪,会被情绪给带着跑,说不清自己是怎么了。比如有的人会生气,但是不知道为什么生气,生气了还控制不住,总干一些让自己后悔的事情。比如会不开心,但是说不上为什么不开心,容易陷入到情绪低落的泥潭里出不来,比如会和别人正常的交流,但是却总是察觉不到别人的心情变化,不顾及别人的感受,总伤害别人,自己还不知道,这些都是情商低的表现,归根结底其实就是对情绪的识别能力不够。就像一个色盲看什么东西都是灰蒙蒙的一片一样,情商低的人看不出自己和别人的情绪色彩。

那怎么提高这种情绪的管理和识别能力呢?这本书就可以帮助到我们,不说看里面的内容,光是看目录都会觉得收获不少,你会惊讶于情感这个东西层次原来这么丰富。咱们看这本书的目的是为了更好地管理情绪,所以我就不挨个描述里面的内容了,如果你有兴趣可以自己去体会,我下面就从情绪管理的角度和书中描述的情绪表现来说说这本书的内容。

情绪管理总共分为三步:第一步,察觉自己的情绪;第二步,知道情绪是从哪来的;第三步,恰当地表达情绪。

我们先看第一步,察觉自己当下的情绪,然后承认它,接纳它。

察觉自己的情绪说起来容易做起来可不简单。就拿焦虑来举例。作者是这样描述焦虑的,她说:焦虑的人会胃部抽搐,喉头发紧,眼皮直跳,一会儿想这一会儿想那,大脑在不断思考无限的可能性。它不像恐惧或是担忧那样通常有确定的原因,焦虑没有明确的原因和对象,但是它又像无头苍蝇一样,在一堆人生的麻烦事中嗡嗡作响,虎视眈眈,把原本没什么大不了的问题变成严重的灾难。你看作者是不是把焦虑的状态描写得特别形象?

你可能认为只有现代人才会觉得焦虑,因为我们的生活节奏快嘛,其实不是,焦虑的感觉几乎是一直伴随人类发展的。比如在过去很长一段时间,人们无法用语言来描述这种感觉,就一直把焦虑当做一种诅咒,人们觉得焦虑是人获得自由之后的一种惩罚,不自由的人就不会受到这样的诅咒。听起来是不是很奇葩?想想在很久以前人们这么想也不奇怪,因为那时候大多数人都不太自由,人们的生活圈子很小,大多数人都是处在一个被统治的地位,根本谈不上自由,没有自由也就不用担心太多的事情,也就没有焦虑,为啥?因为焦虑也没啥用,未来在不自由人的眼中是确定的,但是一旦自由之后,人们对未来就开始担心了,要为自己以后的去向担心,要为生存担心,所以你看,焦虑恰恰是自由人的正常反应。

后来人们慢慢发现,焦虑这个特征越来越普遍,特别是女性,她们普遍比男性更焦虑。弗洛伊德就认为焦虑是一种病,它的表现是一种“焦躁的期待”,就是一直在害怕最坏的事情发生,是一种持续的担心。比如弗洛伊德举了一个特别著名的家庭主妇的例子,他认为女性焦虑的大多数原因是因为性欲没有办法被满足,女性没有消耗掉的力比多会以奇怪的方式爆发出来,力比多是弗洛伊德提出的一个概念,就是指一种身体能量。这些力比多爆发出来后,女性就出现心慌,喘气这些生理现象,这些现象其实是代替了性交过程中的喘息。因此他说,焦虑是变酸了的力比多,就像醋把酒变酸一样。我们现在听这样的解释可能会觉得有点好笑,其实在精神分析学派看来,这在当时来看也算是一种解释。

再后来到20世纪40年代,那时候各种战争频繁爆发,人们开始对战争产生普遍性的焦虑,英国政府和美国政府为了抑制人们的焦虑,推出了很多药物,像安定片就是在那个时期诞生的。睡不着?没关系,一片到天亮。没过多久,这个市场就已经发展成了一个价值数百万美元的产业,商人利用人们的焦虑大发其财,人们开始大量的服用能让自己脱离焦虑感的药物。作者说这也代表了20世纪人们主流的精神状态。

我们现代人就更加焦虑了,对未来焦虑、对金钱焦虑、对工作焦虑、对知识焦虑,

除了这些比较传统的,现在还有一些全新的焦虑,比如书中就说了一种情绪,叫做“网络自诊焦虑”,就是在网络上自己诊断病情产生的焦虑。我们现在很多人身体一有点小毛病就习惯先在网上查一查到底啥情况,这不查还好,一查往往能把人吓死,一点点小毛病就能说得要人命。这还不是网络上故意有人这么吓唬人,而是你在选择信息的时候会选择性地接受最差的结果。

比如我自己前一段时间就经历过这样的事,因为过敏身上开始起荨麻疹,这是因为免疫力降低导致的一种很寻常的症状,按理说全世界1/5的人都会遇到这样的病,并不是什么稀奇古怪的症状,但是网络上的描述可就形形色色了,有说再不治疗就会全身浮肿的,有说这是一种不治之症的,有说如果发展到咽喉就会窒息而死的,那看起来能把人吓死,好几天没有睡好觉,后来一名老大夫就说,担心个啥,吃两颗抗过敏的药,早早休息好好睡觉,几天就好了。后来果然是这样。你看,网络上自己给自己诊断往往会带来不必要的焦虑。

从上面可以看出,焦虑其实是一种很常见的情感状态,你焦虑恰恰代表你是自由的,你想要做更好的自己,想要更多的东西,你对现在的状态不满,所以轻微的焦虑很正常,但是为啥还是有很多人特别怕这种情绪呢?这是因为情绪是有一个轻重程度划分的,随着程度的增加,它会变成另外一种情绪。

如果你做过心理检测,医生都会让你填一张表来检测你现在的情绪状态,比如你觉得焦虑,医生一般会把这种情绪划分为5个等级:不焦虑、有点焦虑、很焦虑、特别焦虑、异常焦虑,通过检测来判断你在哪个等级,如果是比较轻微的,有点焦虑,哎不用管它,大多数人都这样,没啥特别的,要是很焦虑呢,也不用太在意,谁都有这样的时候,咬咬牙,挺一挺就过去了,那要是一直持续的异常焦虑呢?那可就得赶快接受治疗了,该看病看病,该吃药吃药,可不要等到大脑产生病变了才想起来治,那时候可就不太容易了,因为持续性的异常焦虑就已经不是焦虑这种情绪了,它会变成妄想,就是开始不断的地想着最坏的事情,对什么事情都是疑神疑鬼的,总觉得别人要害自己,那这种情绪肯定会对生活产生巨大的影响。

情绪的轻重程度是一个特别重要的指标,比如羡慕这种情绪,如果程度很严重,就会变成嫉妒;比如沮丧这种情绪,严重了就会变成抑郁。你看,其实情绪并没有什么特别明确的指标,往往是多种情绪混合在一起,因此识别它们往往比较困难。

说了这么多关于焦虑的情绪,我其实就想说明一点,就是一种情绪是有程度的轻重划分的,它们按照程度的不同会互相的转变,首先判断自己处在哪种情绪里,然后判断一下自己需不需要采取具体的行动来控制,这是情绪管理的第一步。我们大多数的情绪就像酒店里的客人,来得快去得也快,只要这个客人不损害酒店本身的利益,其实就没必要太关注,该干嘛干嘛,它本身就不会影响酒店的正常营业,只要不被情绪带着跑,不要成为那种心情好了就做事,心情不好就不做事的人,这就已经算是能掌控情绪了。

察觉到自己的情绪后,要做的就是接纳它,完全的接纳它。这一点特别重要,很多人就是不愿意接纳自己的情绪,他们会觉得自己不应该出现各种负面情绪,自己一不开心了,就觉得不对呀,我怎么能不开心,我应该开心,我应该高兴。你看,他们第一反应往往是抗拒。其实,每一种情绪的出现都是有正面价值的。

比如说愤怒,它可以提高一个人的行动力,去改变一些不能接受的情况。一个人一旦愤怒了,他就一定会想办法改变目前的状况,像举行反抗运动的时候,意见领袖要做的第一件事就是煽动群众的愤怒。

比如说绝望,你可能觉得奇怪,绝望能有啥好处,其实当一个人绝望的时候,它才能够放下,把脑袋中那些得不到又不属于自己的东西放下,这时候一个人会找到自己的方向,由此带来的好处就是更加具有创造力。心理学家就把这种在绝望状态下的创造行为叫做“绝望创造”,他们发现当一个人进入绝望的状态,才更容易从自身的经历中获得启发,把个人的素材和新的内容链接起来,最后产生一个特别有意思的东西。

再比如说嫉妒,什么时候我们会嫉妒别人呢,一定是把自己放在低的位置,把别人放在高的位置时才会嫉妒,我们看到了别人身上比自己强的地方,这也往往是一种提醒,告诉我们有哪些地方我们特别在意还做得不好,以后就可以弥补这方面的空缺。你看,所有的情绪都有正向的价值,都是我们的资源,所以说情绪是生命的一部分。总的来说,识别出自己的情绪,判断出它处在哪个量级,然后完全的接纳它是情绪管理的第一步。

情绪管理的第二步是,知道自己的情绪是从哪来的。

先说一个故事,一个人早上起来有点恼火,这叫起床气,是一种比较常见的情绪状态,很多人都有,这个人没有注意到自己有这个特点,就觉得莫名的生气,然后下床后翻来找去又找不到拖鞋,这时候就有点不耐烦了,在卫生间刮胡子的时候又把自己的脸给刮破了,心情就顿时变得更糟了,但他不能对刮胡刀发脾气呀,出来后知道小孩昨天的作业没有写完,终于忍不住大发雷霆,打了小孩一巴掌,他老婆觉得他真是莫名其妙,开始和他吵架,最后这个人气得不行,在开车上班的路上出了车祸,就这么死了。

很平淡的一个故事,没有什么惊奇意外的地方,听起来还有点冷,但是它是著名的灵修学者奥修经常讲的一个故事,奥修是一位印度比较传奇的人物,他在各地演讲的时候经常给别人说这个故事,想要告诉别人情绪的爆发是慢慢积累的结果。情绪就像蓄水池的水,一点一点累加之后,最后就会溢出来。我们还能从中看出另外一点,就是你对事件的解读方式决定你产生什么样的情绪。

比如同样是找不到拖鞋,同样是刮胡子刮伤脸,相信大多数人都不会那么生气,乐观心态的人可能压根就不把这些当回事,相反当上面说的这个人他有一个起床气,也就是有一个懊恼的心情底色的时候,他看什么都觉得不耐烦,他会把一件很常见的事情解读成:这些事故意和自己作对。

很多人都觉得面对一个具体场景的时候应该会产生固定的情绪,其实不是。当我们面对一件事情的时候,我们会站在自己的角度,根据自己的态度,结合自己的经验,依靠自己的能力来评价一件事对自己意味着什么,最后根据自己的评价来选择一种情绪,可能这种选择是下意识的,但是也是选择。要是所有人都只有固定的反应模式,那还谈什么情绪管理呢?你说是吧。

我们可以简单定义一下一种情绪产生的顺序,就拿失恋举例。首先是你失恋了,这是一个事件,那接下来你可以选择对失恋这件事的态度,你可能会说,失恋了能有啥态度,失恋当然是会难过了。那可不一定,有很多人失恋了就觉得很正常,调整一下自己就立马能进入下一段感情了,还有一些人觉得,终于失恋了,终于恢复单身了,还很轻松很高兴。但是也有很多就有损失厌恶,觉得恋人离开自己那就活不了,会长时间地陷入低落的心境里出不来,甚至会用自杀的方式来宣泄情绪。这就是你对这件事的态度决定你的情绪,接下来是行为的结果,你可以选择直接放手或是拼命挽回,这些反应其实都是你的选择。所以,情绪管理的第二步就是知道自己的情绪是从哪来的,最后有意识地选择自己的反应。我们可能控制不了外界的事件,但是我们可以选择自己对待事件的反应。

第三步,也是情绪管理最重要的一步,是以适当的方式表达情绪。

大多数人觉得控制情绪就是不让情绪表达出来,把情绪深埋到心里或是直接扼杀在摇篮里,其实这种压抑自己情绪的方式最不可取,往往会带来灾难性后果。情绪的本质是一种能量,它就像一股气一样在我们体内穿行。

有种说法是,情绪这股能量是有指向性的,比如愤怒流动的方向是自下而上。你看我们老祖宗形容发怒叫做怒发冲冠,当你生气的时候你也会觉得一股火从后脑勺升起,头发根都会竖起来。还有一些能量是自上而下的,比如沮丧,当沮丧的时候,眼皮、眉毛、肩膀都开始往下耷拉,所以有一个词叫做垂头丧气,就是形容这种状态。还有的气是从后往前走的,比如指责,当你想要责怪别人的时候,你手指向的方向一定是往前。还有的气,它的流动方向是自前往后的,比如恐惧,当你害怕的时候你会习惯性地往后缩。当然,这种解释可能不太科学,但是它能很形象地说明情绪是怎么一回事。

换句话说,如果你强行把一种情绪压抑住,把流动的气给堵住,它就会以其他的形式表现出来。比如经常压抑自己愤怒的人得肝炎的概率就比较高,经常有抑郁情绪的人肠胃就不太好,这还是只把自己身体憋坏的情况,还有的情况就是我们前面说的积累,当积累到一定程度的时候,突然爆发的情绪往往具有强烈的破坏力。比如网上经常有这样的新闻,平时看起来不说话的人,打起架来下手就没轻没重的,这么强的动力其实都是平时压抑的结果。所以说情绪是一种能量,不够的时候制造一点能给生活带来乐趣,太多的时候释放一点又能找回平衡,不管怎么说,始终让它处在一种稳定的状态下是最好的选择。

那要怎么释放自己的情绪呢?方法就特别多了,大概可以分成先天和后天这两类。先天的方式包括:哭、笑、梦。就是在悲伤的时候放声大哭一场,这对压力的释放特别明显。笑也是特别好的方式,现在有一种减压方式叫做大笑疗法,就是一群人在一起没有缘由地大笑,笑一会儿所有人都会感觉明显的放松和舒服。最后一种是做梦,在梦中一个人的潜意识往往会表达一些你自己都想不到的情绪,如果你注意观测自己的梦境,它会给你一些比较准确的信息,并且帮你释放压抑的情绪。

这是先天的,我们每个人都自带的方式来调节情绪。还有后天的一些方法,比如书写,把自己想说的话写在私密的笔记本中,写的时候可以毫无目的,可以谩骂,可以说平时不敢说不好意思说的话,这些话一旦表达出来,大脑就会有一种被清空的清爽感。还可以倾诉,找几个特别好的朋友把自己的烦恼说出来,抱怨一番,当然前提是你得有这样愿意听你唠叨的好朋友。最最有用的方法其实还是运动,用身体本身去调节情绪。去做户外运动,去参加一些激烈的对抗性游戏,这些都是特别好的发泄方式,只要你愿意发现,你总会找到最适合自己的方式。

实际上你发现没有,那些情商很高的人,他们并不会压抑自己的情绪,他们往往感情特别丰富,情绪变化很快,但是总是在可控的范围内,他们会用自己的情绪去感染别人,给人一种很灵敏,很鲜活,很安全的感觉,所以说想要提高情商,管理好自己的情绪,自如地收放情绪是必不可少的步骤。

我们总结一下,这本书给我们列出了150多种平时常见或是不常见的情绪,帮助我们识别出它们继而更好地管理它们。情绪管理分为三步:第一步,察觉自己当下的情绪,然后承认它,接纳它;第二步,知道自己的情绪是从哪来的;第三步,以适当的方式表达自己的情绪。能做到这三步,情绪就会变成帮你更好体验这个世界最好的工具。

识别情绪并且学会解读,既可以缓解我们自身的压力,还能提高情商,拉近我们和周围人的关系。每一种心情都是有正面意义的,如果你将不好的心情看作是困扰,那它们就真的会变成困扰,如果把它们看作生命的一部分,你就总能从中得到启发和惊喜。

撰稿:张凯 脑图:摩西 转述:孙潇